2011年12月6日

有年駅前~三石駅前

前回、先に10月6日から10月10日5日間かけて三石~尾道まで歩いています。

12月5日本日は、有年宿から峠越えで三石宿まで残っているのでまず歩きます。何故残したかというと、峠越えは先人の人達の資料を見るとなかなかの難所で旧道が分かりにくい部分があるとのことで、12月であれば雑草、ヤブが少しでも枯れているかと判断するとともに、熊や蛇も冬眠に入るのである程度安心かとも思って後においていた。

今でも不安がよぎるが思い切って挑戦してみる。万一街道が消失して歩けない場合は国道に戻りを迂回する資料も用意してきました。

12月5日昼午後大阪駅へ、そこから山陽本線で相生駅へ、駅前の前回泊まった相生ステーションホテルアネックスに宿泊。

12月6日相生駅7時25分発で1駅の有年駅へ。

今日の距離は15kmほどで短いが難街道の有年峠と船坂峠を越さなければいけない。有年峠はインターネット等では峠付近は道が消失して歩けないと書かれているのもあるが、とにかく歩いてみることにします。

有年の集落を抜けるとまもなく有年峠への登り口になります。確かに登り口には獣よけの丈夫な鉄柵をしてあるが、鍵がかかっていないので入れます。ただ熊も怖いがそれ以上に狩猟者のほうが鉄砲持っているのでまだ怖い。いよいよ入口で身支度をして気合をいれ、鈴とホイッスルを鳴らし、白い服装に身を包み雑木林に入っていく。歩いていくと思っていた程街道は荒れていなく、山陽道を歩く人が多くなったのか2011年10月ボランテアの人達によって街道の整備がされたと案内板に書かれていました。整備をされて日もったっていないラッキー、お陰で峠越えを最高の快適さで越えることができました。「本当に整備していただいた方々にお礼をいいたい気持ちです、ありがとうございました」。

次に船坂峠は舗装道路であるが車は通れないようにしているので安心して歩けます。峠は数十メートルの深い切り通しになっているので昔の難渋さはありません。

今日1日峠越の楽しい街道歩きを満喫できました。整備していただいていたおかげです有難うございました。

有年駅~三石駅まで4時間30分で完歩できました、三石駅12時30分着。この2峠では人と全く出合わなく一人旅であった。

三石から尾道までは10月にすでに歩いているので三石で終わり、JRで今晩の宿泊先尾道駅前の第1ホテルに移動します。

明日から尾道スターとして下関まで一気に歩く予定です。

まずは心配していた難関を無事終わりました。

有年駅 7時30分スタート

三石駅 12時30分着

26.655歩 15.99㎞ 1131.5kl

有年駅前からすぐ南の国道を横断して、十字路の地点からスタートします。有年駅は明治レトロの面影が残る駅舎

十字路から横尾中町の町並みを西へ

住宅は大半建て替えられているが、街道の雰囲気がいい

右に大きくカーブする左奥山裾に 稲荷大明神

左の稲荷町公民館の先で、国道2号線が右から合流してきます。国道に架かる歩道橋より有年駅(東)方向を見たところです

歩道橋よりこの先の国道(街道)の道

歩道橋で2号線を渡った右に入る道との角に道標があります

道標 「左 岡山・廣島道 右 上郡・鳥取道」

100m余り国道を進んだ、左水路の向こう側の一段高台に 有年の地蔵立像と池魚塚

その前に旧道らしい道が残っていますが先で、消失しているので見るだけです

国道を真っ直ぐ進みます、水路は左(南)に離れていきます。すぐ先で矢野川に架かる橋を渡ります

矢野川から250m程国道を進むと千種川に架かる有年橋を渡ります。昔は、橋の北側を渡船で渡っていました

かつての千種川の 渡船場辺り

有年橋の西袂の十字路で左に折れます。

左に折れて50m程先で分岐していますが、右に道なりに西に進みます東有年集落

【有年宿】に入ります

70m程進むと右前方に国道に架かる歩道橋

静かな有年宿の街並み

有年宿の民家の特徴は、二階の屋根の下に 家紋と幾何学模様で重厚さが出ています

右手国道2号線の北側に 浄泉寺 が見えます

集落中ほど左手の路地を少し入ると、有年中学校がありますが、その手前畑の中が

有年宿本陣跡で旧柳原家宅跡の標柱と大きな石碑 明治天皇駐輦記念碑

真っ直ぐ伸びる宿の街並み、改修したのか結構道幅は広い

集落の西の端近く右手に東有年自治会館の傍の空地に 有年宿番所跡(旧松下家宅跡)の標柱

すぐ先の集落の西端でT字路となり右に折れます。そこから宿の街筋を振り返ったところ

右に折れて50mほどで国道2号線の東有年信号交差点を横断します

国道2号線の歩道橋を渡ります歩道橋から、有年集落方向を見たところ

歩道橋からこの先の街道方向、すぐ右手に八幡神社が見えます

右に 有年八幡神社の鳥居 鳥居は延享元年(1744)に建立された古い鳥居

石段の上の高台は崩れた跡が残っています危険区域に指定されたていて標柱が建っています

鳥居のすぐ北側の道を登ると お堂

高台の一角に建つ木製の大きな 灯台 東側の千種川を行き来する高瀬舟のための目印であったそうです

奥まったところ隠れたように建つ 拝殿、紅葉も結構美しい

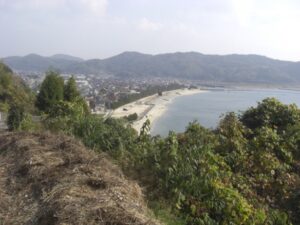

灯台から千種川の景色

街道に戻り片山集落を進みます、右手に白壁の美しい重厚な長屋門が建つ 大庄屋の有年家

江戸時代この地の大庄屋を務めた家柄で、建物は老朽化していたのを近年解体修理されたようです。赤穂市内に残るのは、赤穂城内にある大石宅・近藤宅とこの長屋門だけで貴重な建物

その先突当りを左に折れます

突当り右に入ると 真言宗黒澤山光明寺

突当りを左に折れて、左の有年幼稚園を左に見て進みその先100m程先右手山裾石段の上に

地蔵立像

そのすぐ先、道なりに分岐を右に進みます

少し進んだ左街道沿いで、川を背景にして 名号石・地蔵・五輪塔 が並んでいます

すぐ先で小さな川を渡ると分岐があり左の道を進む。分岐の右手には有年小学校があり、東中野集落に入ります

左に 淳泰寺

やがて長谷川に突き当たります、かつてはそのまま真っ直ぐ川を渡河していたが、右の中野橋を渡ります

長谷川に架かる中野橋を渡り対岸に丁度、橋の西側辺りに渡河していたようです

橋を渡ったすぐ先右手 西有年宮東遺蹟跡の標柱 平安時代から鎌倉時代にかけての建物跡

標柱から中の集落を振り返る

西中野集落に入り右の西中野集会所を右に、また街道左に児童公園がありその向かい右に建つ

大避神社

神社拝殿内に 赤穂義士の絵馬があります赤穂はやはり義士の街、結構沢山の神社に絵馬等があります

大避神社バス停の先で国道2号線を横断して南側を斜めに進む国道はこの先、北西に進み赤穂国際GCの北側を巻いて山陽本線に平行して南下してくるが、街道はほぼ真っ直ぐ西に峠越となります

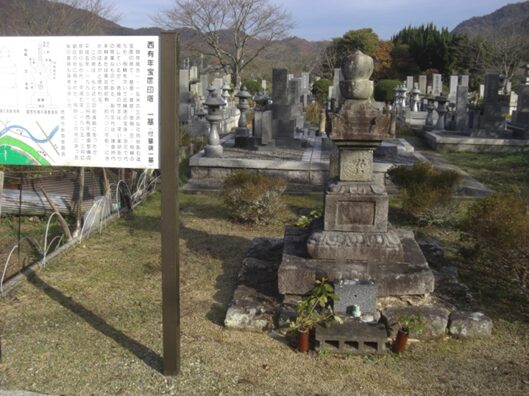

国道を越えた先すぐ左山裾金網越しに 西有年向山の五輪塔の標柱

祠の後ろに五輪塔 鎌倉時代から南北朝時代に建立されたといわれています 五輪塔

その先、左山裾の細い街道を進みます

右から長谷川が接近してきたところで道路を横断します。そして墓地の中の旧道を進むことになります

街道沿い右の墓地の後ろは長谷川です

墓地の中ほど右手に 西有年宝篋印塔 (市文化財)高さ1.15mの立派な花崗岩製石造宝篋印塔。鎌倉時末から南北朝初期のものと伝わっています。古い墓地なのだ

その先墓地が切れるところ左に 一里塚跡の標柱

墓地が切れたところで右の長谷川に架かる上組橋を渡ります。この辺りに鎌倉時代の遺跡があるのは、歴史のある古い街

橋を渡ると上組集落に入ります

街道右に茶色のトタン屋根の民家、歴史を感じる

西有年上組の 旧三村家の立場跡

宿場の間の休憩所として利用された、駕籠が入りやすいように縁側を工夫されています

宿場の間の休憩所として利用された、駕籠が入りやすいように縁側を工夫されています。

西国から峠越えしてきたとき、また西国に向かう峠越えの前の一服、参勤交代等の休憩所として利用されたのだろう

立場跡前を見る

その先十字路や枝道がありますが、立場から250m程進むと十字路にミラーがあります、西へその横の道を真っ直ぐ進んでいきます

その先で、いよいよ峠道に入りますが左に坂折池が広がるところで、獣除けのしっかりした柵が設置されています。鍵を開けて入りますが柵の中に入るときは何時も緊張が増します

柵の手前で舗装道は終わります、峠の入口に説明板が立てられています

有年峠の登り口左に坂折池が広がっています。登リ口が手入れがされ非常に綺麗です

有年峠

有年宿も終わり、宿は東に千種川、西に有年峠・船坂峠を控えて大変賑わったという。本陣の柳原家・会所・寄せ場もあり、上旅籠の柏屋・瓦屋・新菊屋・池田屋・吹田屋・角屋など十数軒が並んでいたそうです。

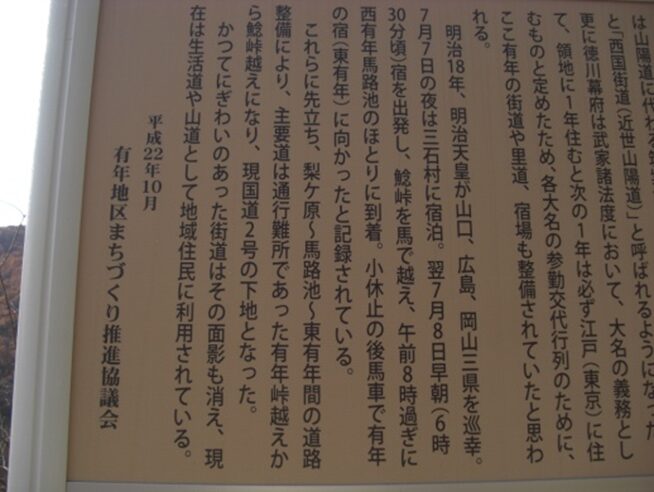

何処でもよくある話ですがが、明治二十三年に山陽鉄道が開設されるとき、泊り客が無くなりまた汽車の煙で赤穂の塩の質が落ちる等で反対運動の結果、鉄道が北の上郡の方に迂回してしまって、結果寂れてしまったそうです。有年峠はけわしい坂で切り立った崖が続き、大きな山の間の道を曲がりくねりながら峠の西側の梨ヶ原宿に着きます。有年峠は有坂年峠・小山峠とも呼ばれた。あまりに厳しいので、明治十八年八月に明治天皇巡行の際には、突貫工事で現在の国道2号線の前身の道を急遽造られたという

左の坂折池の前から街道を振り返るここで気合を入れ、服装も整備して峠道に入る準備のため小休憩をとりました

登り口は思っていた以上に快適な道です

でも地図を見ていると、途中で線が消えているので万一歩けない場合はここまで戻ってきて、明治以降の道である国道を進む準備もしているし資料も持ってきた、今日の工程の時間も十分とっているので安心。

12月であるので、熊・蛇・蜂はいないと思うが一応、鈴やホイッスルを鳴らしながら進みます、一人歩きではやはり寂しいから音を鳴らして歩くと心強い。それ以上に心配なのが、今12月なので狩猟者が入っていないかどうかである。いろいろ思いめぐらしながら人一人いない峠へ進む

休憩した広場をもう一度振り返る

一息ついたところで山道に入ります

池が過ぎて山道に入っていくが枝道が結構あります、右側の枝道に入らず道なりに南に大きくカーブして進みます。やがて谷川に出たところで谷川を渡り、左から道が合流してきます、すぐ先の分岐は右の谷川沿いに西への道を進みます。谷川は暫く右手に着かず離れず沿います。

途中、入山者のみんさんへの注意事項が書かれています。

・明るく、遠くから見てもはっきりと分かる、色等目立つ衣服を着用しよう。

・首に白いタオルを巻いていたり、白っポイ色の服装は、鹿と間違われやすいので注意。 (しまった私は オール白だ)

・2人以上で歩くようにしましょう・・・・。(一人だ)

・発砲の音が聞こえたら・・・・・・・

細心の注意をしながら進みました、今までの他の街道の峠越以に緊張するる

陽もよく当たり明るい旧道です、ただ、どのあたり歩いているか分からないので、道だけ枝道に入らないように注意しながら歩きました

案内板がないのでわからないがここが 有年峠 のようです。整備していただいたので思ったほど厳しくなかった

下り道は少し荒れてきた感じ

下りに入ると少し道が荒れていたり、倒木もありますが、歩くのに不便が感じない。むしろ旧道を歩いているようで快適

多分この辺りはすでに地図に載っていない峠道だろう。蛇行も市内でほぼ真直ぐ最短に抜けているようです

初めての山中での道標示があった、間違っていないことが確認できた

少し進むと金網でがっちり囲いがされているが、通り抜けができるように針金を外し、また元に戻しておく

峠越でどこに行ってもよく見かける

もう間もなく里が近くなってきたようです地図上にも載っている道だと思います快適な旧道を下っていきます。資料を見ていた範囲ではなく、かなり手を入れて旧道を整備されているのがよくわかります。有難うございます

下ってきた左手に 地蔵尊 正面に梨ヶ原集落が見えます

右側に立つ旧西国街道の地図 鯰峠 明治十六年に険阻な有年峠越えの西国街道を移して建設され、明治十八年に国道4号に指定され、後国道2号線となった

明治天皇の巡行は現在の国道に沿った新道を通られた。当時は有年峠は厳しかったのでしょう

峠より下ってきた旧道

西国街道~山陽道を京都から歩いてきて、初めての峠らしい峠だ、最初は資料を見ていて一人での峠越えに大変不安を感じていたが、いざ歩いてみると思った以上によく地元の人たちによって整備されていた。快適な峠越の街道でした。

地元の方々のご努力に感謝します。私はいつもこのように苦労して整備された旧道を歩かせていただくのみで、いつもご努力に感謝しながら歩いているだけで申し分けなく思っています

小さな川を渡った先で、国道2号線を横断します

国道を横断して振り返ったところ

峠が通行できなかった時は、この右から合流する国道を地図を準備していたが使わずに済んでよかった

国道より60m程先の十字路を左に折れます

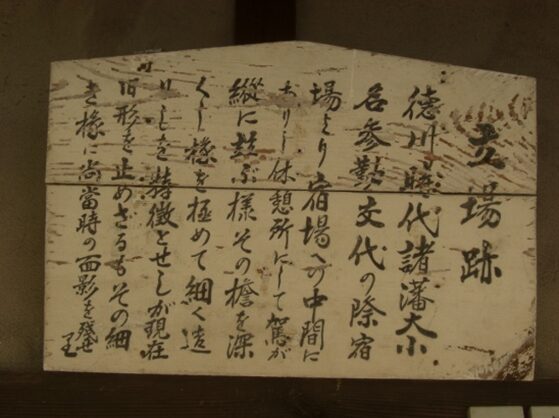

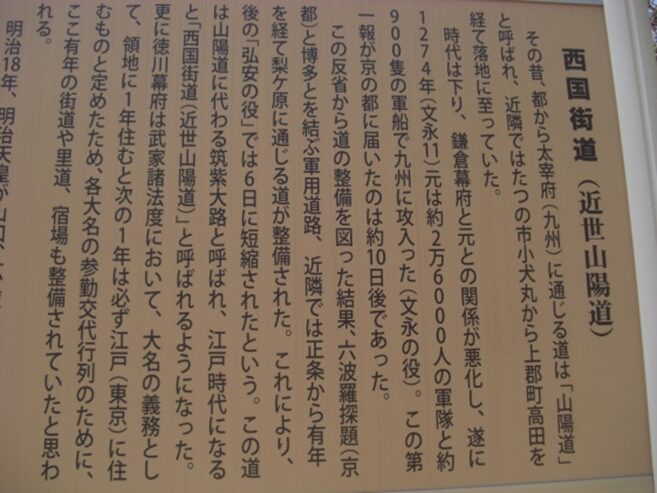

十字路に西国街道(山陽道)の標示があります 十字路を左に折れてすぐ左手に案内板、

梨ヶ原宿跡 梨ヶ原・宿遺蹟は中世から近世にかけての集落の跡で、多くの建物跡や井戸跡・遺物などが沢山発掘されています

【梨ヶ原宿】

江戸期の梨ヶ原宿には、米崎家本陣と茶屋が5~6軒あったといわれるがいまは、その遺構の痕跡を偲ぶことはできません。西に有年峠、東に船坂峠の厳しい峠を歩いてきた、旅人にとっては、ホットする宿で休憩する場所であったことだろう

右に梨ヶ原川、左に国道2号線の間の旧道を、右に大きく円を描いて西に進みます。やがて梨ヶ原川に架かる応神前橋を渡りますと梨ヶ原集落に入ります

川の先右に、船坂神社の常夜灯と参道 があります

右に参道を進むと 船坂神社

社殿の前には、備前焼でできている 狛犬が二頭鎮座 して、また社殿には 赤穂義士の絵馬 が奉納されています

街道より右の神社方向を見る

梨ヶ原集落内の街道を左の川に沿って進みます

真直ぐな宿の集落

集落内右に大きな 明治天皇駐輦之碑 が建つ

小さい時分にはこのような縁台のある家が沢山見かけたが、今は少なくなって懐かしい

集落内右のこの建物は民家風の 梨ヶ原大師堂(不動明王)

梨ヶ原の街道を山陽本線・梨ヶ原川に沿って南に下っていきますその先で左からの国道に合流して、川を渡ります

橋を渡り数十m先で、国道から右に分岐してすぐ右の並行してきた、山陽本線の梨ヶ原国道踏切を右に渡ります

50m程進むと道が分岐しますので、左の狭い旧道に入ります

いよいよもう一つの峠である、船坂峠への登り口です山陽新幹線・国道2号線とも左下の船坂トンネルに入ります、山陽道はその真上の峠を越えることになります。街道左側は危険なので鉄柵でがっちりガードしていただいてます

船坂峠

船坂峠は備前国の東の端となります、標高180mでそれほど高くないが、急峻で古代から山陽道の難所の一つで、有年峠・船坂峠と続く道は、今でこそ整備され改修されていますが、当時は旅人にとっては厳しい道のりであったことでしょう。

険しい登り坂を約1.5㎞辿ると峠で頂上に着くが、頂上には大きな県境の石碑があった。今では頂上両側は数十mもある切り通しの崖になっていて、石碑は殆んど真上を見上げると見える。この切り通し道は近代になって開通した。切り下げられたのは明治十六年、人力車や馬車が普及した結果で、ついで明治二十八年に二度目の切り下げにより現在の道幅になったが。その後、国道2号線の船坂トンネルが開通することにより、この歴史ある古道もほとんど利用されていない。

今では峠の頂上の旧街道の道筋は確定できないが、後ほど、かすかに残る頂上への道跡を辿って歩いてみることとします

舗装がされていて、雑木も低く陽が入り明るいです

右が急な崖、左下は国道2号線が、船坂トンネルに入るところです。いろいろ当時の状況を想像してみると、大変な峠越が目の前に浮かんできます

船坂トンネルの出入口の上です

ほぼ入口から真っすぐな急な坂を上ってきました。間もなく頂上の峠に着くようです。明治期の開削された 船坂峠 の切り通し道 で江戸時代以前の旧山陽道は右の崖のはるか上になります。でも今でも十分旧道らしいです

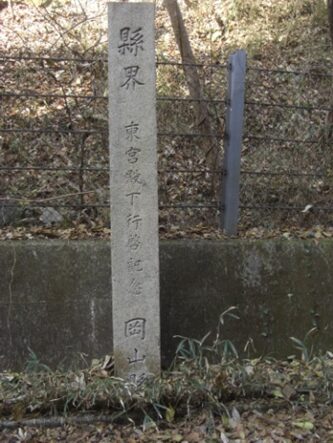

船坂峠の右手に 県境碑 「懸界 東宮殿下行啓記念 岡山懸」大正十五年に建立兵庫県と岡山県の境です

県境碑の背後の崖の上 約十m上に 道標 が立っています 切通以前は道標の傍が峠です

道標

「従是西備前国」近世山陽道の播磨国境の道標、高さ約1.8mの花崗岩石柱。元禄十六年の建立。

この道標の高さの場所が近世山陽道の旧道跡。旧街道はこの国境碑から数十m西で、現在歩いている明治期の旧国道に合流していたと推定される。峠の東側は雑木林になって完全に痕跡が消えているようです

下から見上げて上の道標にはとてもでないが這い上がれなく危険なので、諦めて峠を下ることとした

100m程下っていくと、右の少し奥に

雲水の井戸

と刻まれた石碑がありました。石組の古い円形の井戸で、宝暦期に造られたと推定されています。旅人の喉を潤すのに重宝されたことでしょう。また、三軒屋と称する茶屋が井戸の傍にあったそうです。宝永元年の記録にあるところからそれ以前から存在していたようです

すぐ近くに右斜め後方に綺麗な道があります、振り返ったところですが、向かって右が峠から下ってきた街道が下に見えます。

左の道は、旧山陽道の船坂峠へ通じているようです。峠から少し西に下ったところで綺麗に残っています、旧国道と山陽道は合流していたと資料にあるので、江戸期の旧道跡に間違いありません感激、上ってみます

角には新しい「舟坂山いこいの広場」と書かれた 道標 があります。この辺りに現在桜の植樹をしたようですがあまり訪れる人がないようです

よく整備されています、冬場で歩きやすいが、夏になると草も茂り少し厳しいかも。旧峠に向かって上っていきます

左に大きな 船坂山義挙之跡石碑

が建っています南北朝時代の武将、児島高徳挙兵の伝承が伝わる場所で後醍醐天皇を助けた南朝方の武将碑は昭和十五年地元の人達によって建立されました。

播磨国境の碑案内板

先ほど下から見上げた 国境道標 西国大名の参勤交代道と思うと感激で感無量であります

この先、道標より東側の旧道跡は完全に廃道化しているので進めません。でもかつての峠の頂に来れたので感無量です。大変維持するのが苦労すると思いますがよろしくお願いします

旧道跡より切り通しの下を見ると高く急峻で恐い

少し東側に行ったがこのような情景で旧道は失われています

沢山の小さな墓石が並んでいる、名もなく、旅立ったまま帰らなかった旅人の墓だろう、何か侘しい気持ち。

かわりゆく旅する人のなき路に

むかへをまつか旅の仏は (詠み人しらず)

下の街道に戻り近くの右に故 豊竹三木太夫之碑

峠を後にして下っていくと、左下に船坂トンネルを抜けた国道2号線が見えます。左国道の向こう側には、アスカバイオ三石工場が見えてきます。やがて右斜め後方からエイワライジング三石工場への幅5m程の舗装された道と合流します

その先左下の国道には合流せず、暫く小刻みにカーブを描きながら山陽本線の上り線のトンネル上を山伝いに下っていくのが旧道

暫く進んだ後、左の国道2号線に合流します合流するところを振り返る

合流した先、国道を650m緩やかに下っていきます。「岡山39㎞」と書かれた道路標示のところで国道を左に分け、右の旧道に入ります

右に折れる国道の左手には、高見運送があります右の旧道に入ったところすぐ山陽本線の第一船坂踏切を渡ります

第一船坂踏切を振り返ったところで、左から船坂トンネルを抜けてきた山陽本線の出入口です

船坂の集落に入ります。国道より北側に寄っているので集落も静かで気持ち良いです

右の石垣の上に 三石一里塚跡 の標示があります

一里塚跡の先から、船坂峠方向の遠望この一里塚の先、三石駅の角に一里塚跡碑が建っている、果たしてどちらが正しいのか

その右側に 道標 「深谷滝道 是より六町」明治十四年銘

深谷瀧への分岐で北に入ればいいのですが、残念ながら寄らなかった

深谷瀧への道を振り返る

みぎてに 城山(297m)が見えます

分岐からすぐ先で山陽道と左からの旧国道が合流して、深谷川が船坂川に合流するところで亀甲橋を渡ります

三石に入ります。本日の目的地点が間もなくです

橋より100m程先で右から道が合流します、振り返ったところです。向かって左の道が、新しくできた深谷滝への道です

亀甲橋から500m程進んでいきます

左にカーブしたところT字路となり、街道は右に折れて三石宿に入ります。T字路を左に橋を渡ると右石段の上にJR山陽本線の三石駅です

有年~三石 終了

この先、三石宿からは10月6日~10月10日までの尾道宿まで歩いているので、この後時間はまだ早いが、山陽本線三石駅13時の列車で尾道駅まで移動し、12月7日より一気に 下関まで歩きます

コメント