2022年12月20日

萩市内の史跡巡り

今日は天気が回復したら、萩から佐々並までバスで戻り歩こうと思ったが、山の雪が解けずに凍てついているそうで滑って危険、今回は佐々並からの残りは諦めて来年に歩く。

ホテルとっているので今日から楽しみにしていた萩を出来るだけ多くの史跡を回ることにします。

3連泊のJR東萩駅前の萩ロイヤルインテリジェントH(茶色の建物)を阿武川に架かる萩橋から

萩橋から南の景色

萩橋から北側の河口方向、見える橋は雁島橋

西南の吉田町と東田町の間辺りの 唐樋札場跡萩往還の起終点で復元された 高札場ここより南に250m下り左折れ、そしてすぐ右折れして、あとは真直ぐ橋本川に架かる橋本橋を渡り、JR萩駅まで真直ぐな道。

【川原・土原】

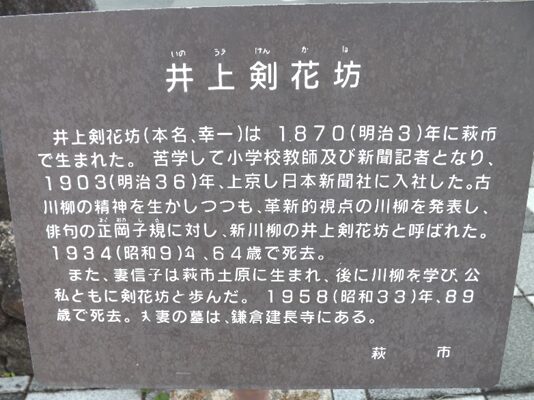

高札場の南側の端に 井上剣花坊正直碑 初めて聞く名前です

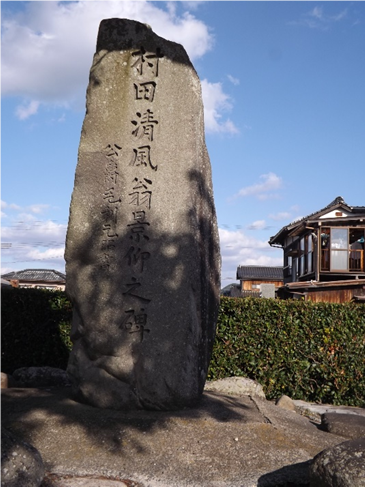

傍に建つ石碑

札場から吉田町の車道

南端を真直ぐ左側の車道でなく、平行した南側の道が萩往還です

この近くでレンタル自転車を借りて市街地を回る。

南に進み191号線を越える、そして橋本川に架かる橋本橋の北袂の堤防沿いを右に折れます。左側が 御番所跡

大木の辺り、当島宰判勘場跡

渡辺萬蔵旧宅

すぐ先堤防沿いを下ったところ昭和14年(1929)没、吉田松陰門下生として唯一昭和まで生き残った。日本近代造船会のパイオニア

敷地内に 蔵

更に川沿いを西へ、大木の所で右に入る

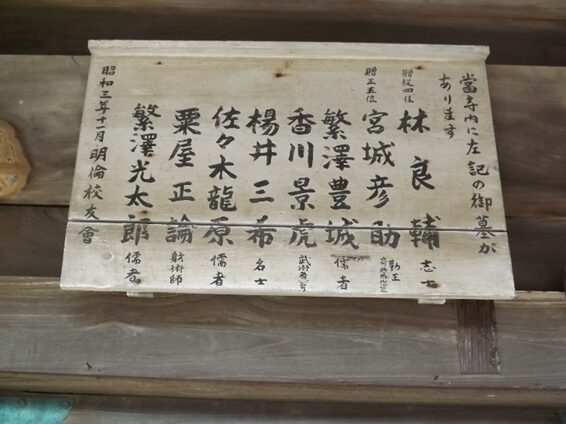

臨済宗南禅寺派福源山 徳隣寺 萩藩家老福原家の菩提寺として創建資料によると確かに境内には私の目当ての、

椋梨藤太の墓があるのだが、何故か表札には載っていない保守派で、志士達を粛清したから嫌われたのだろう。

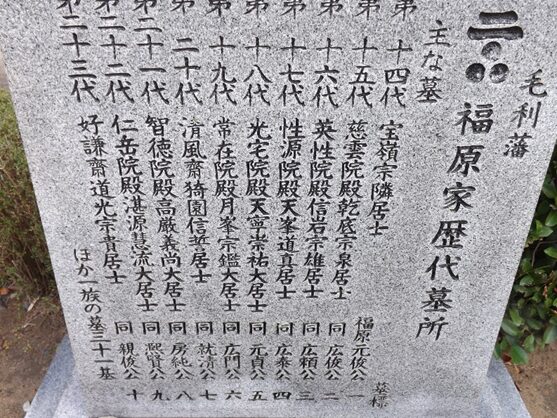

萩毛利家の永代家老

福原家の歴代墓所 昨日行った長門市の大寧寺にもある

椋梨藤太

禁門の変後に正義派は壊滅し、長州藩は幕府に恭順の俗論党(保守派)に実験が移り、椋梨藤太らが台当、周布正之助を失脚させ、三家老(益田・福原・国司)を切腹させて、周布を追い込み自害させた。危機感を募らせた、高杉・伊藤ら功山寺で決起し保守派を倒した。椋梨藤太は津山方向に逃げるが捕らわれ、萩の野山獄で斬首された。

(この時点で墓は見つけられなかった)

【平安古(ひやこ)】

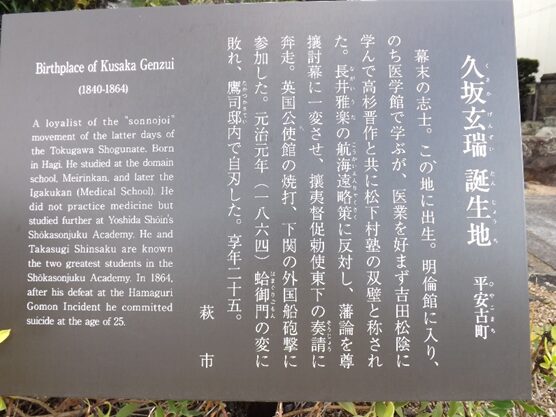

久坂玄瑞誕生地

久坂玄瑞誕生地の通り

曾祢荒助邸跡

明治期の政治家、子爵。土原に生まれ本姓宍戸氏。萩藩士曾祢氏の養子。明倫館にに学び戊辰戦争に従軍。フランス留学後陸軍省に出仕。衆議院書記官長、フランス公使として条約改正に尽くす。司法大臣、農商務大臣、特に日露戦争時の大蔵大臣として財務の難局に当たる。韓国統監と勤めている。明治43年(1910)没、享年65歳

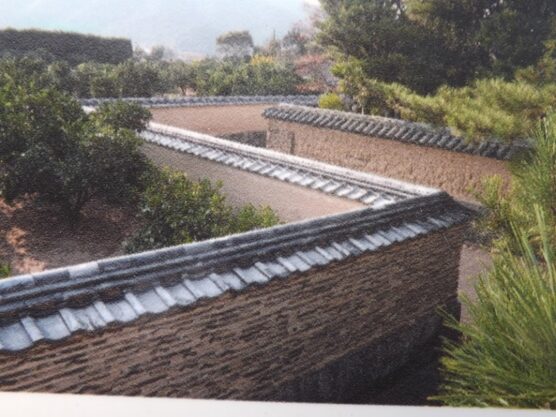

平安古の土塀

平安古の国選定重要伝統的建造物群の一角

平安古の鍵曲がり

鍵曲がり左に 坪井九右衛門旧宅

重要伝統的建造物群内に建ち、長屋門・主屋・土蔵が残る。長屋門は寄棟造りで門の左側に門番所を置いている。主屋は入母屋は入母屋造りで上級武家屋敷の旧態を残す。

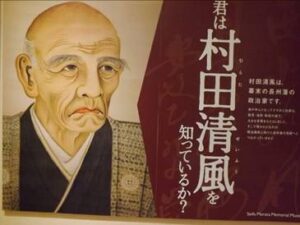

九右衛門は名は正裕、字は子寛。萩藩士佐藤氏(佐藤栄作元総理の家)から出て坪井氏を継いだ(大組士157石)。藩の要路にあって村田清風と並び称される人物で天保改革に尽くした。

しかし最後は俗論党(保守派)の領袖として正義派(改革派)を弾圧し結果、正義派政府によって文久3年(1862)野山獄において刑死した。享年64歳

長屋門の奥に母屋

鍵曲がりを右から出てきて右に折れた左に旧坪井邸

坪井邸の前から鍵曲がりを見る

鍵曲がりは、敵の侵入や攻撃に備えるため、左右が高い土塀で囲まれた見通しのきかない鍵手形の道路

坪井邸の向かいは、平安古かいまがり交流館 旧児玉家屋敷跡

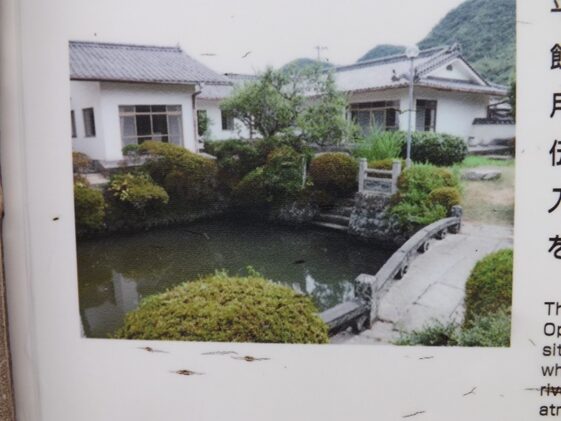

武家屋敷の面影を伝える庭園、旧児玉家庭園 橋本川から水を引き入れる水路船付場のある池泉庭園であった

かつての池泉庭園

見事な萩の風物詩 夏みかんと土塀

鍵曲がりの南東に かんきつ公園、夏みかん発祥の地と旧田中別邸江戸時代はこの辺り一帯は、毛利筑前下屋敷跡で、現在は萩市所有で旧田中別邸として公開されている。主屋は江戸末期の建物で、土蔵・表門は明治初期の建物。明治のころは萩に夏みかんを栽培広めた小幡高政が住んでいた。現在屋敷の北側にかんきつ公園が開かれ、夏蜜柑・柑橘類約五百本植えられている。

小幡高政は明治39年に90歳で没。その後この屋敷は陸軍大将や総理大臣を務めた田中儀一の所有となっていた。

元毛利筑前下屋敷跡(一門で16000石)現在萩市の所有で 旧田中別邸

2階から見る景色は絶絶景だそうです

橙園之記碑 明治23年(1890)有栖川熾人親王殿下が来園され賞賛された時の碑

橋本川から引き込んだ泉水

道を挟んだ向かいの 瀬口家住宅

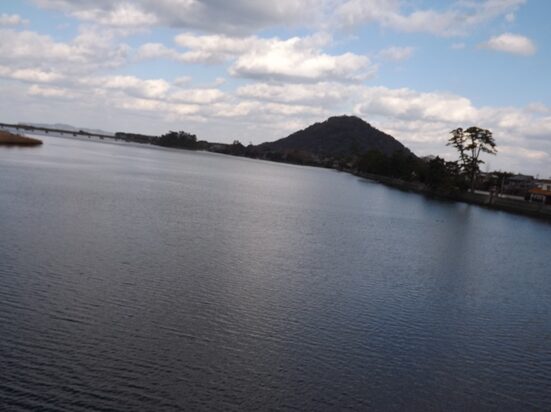

鍵曲がりの北側の191号線で、橋本川に架かる玉江橋からの景色、左手が平安古地区

玉江橋から右(河口)には萩城跡の指月

対岸から平安古地区の川岸に沿った長い塀

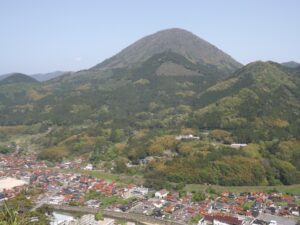

玉江橋と萩のシンボル指月山

玉江橋と平安古町・城下堀内遠景

玉江橋を渡り橋本川を左に沿って走ると

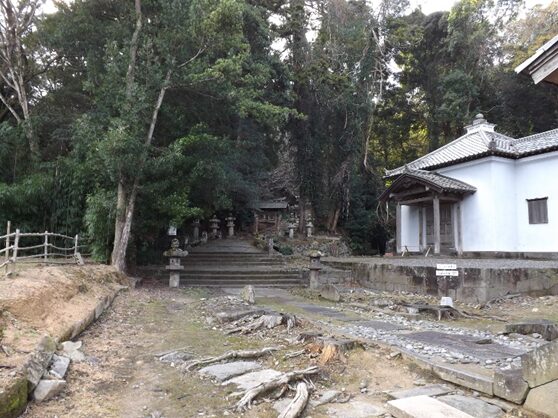

右手に面影山(標高253m)を背にした毛利家の墓所、大照院への参道

大照院 鐘楼門 明暦2年(1656)建立。

正面に 公爵毛利家・・・・標石

大照院境内に入る

本堂

庫裏

経蔵を右に見て 毛利家墓所へ(国指定史跡)

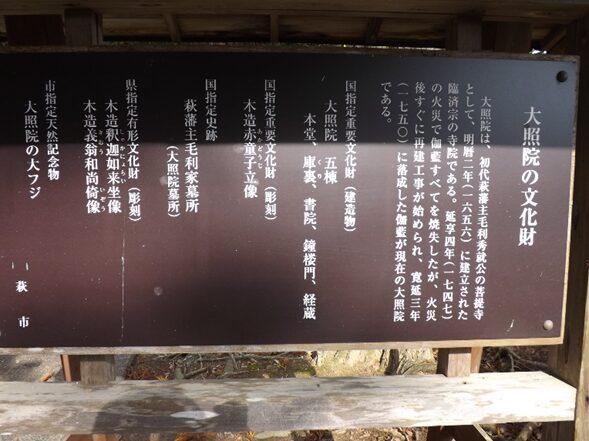

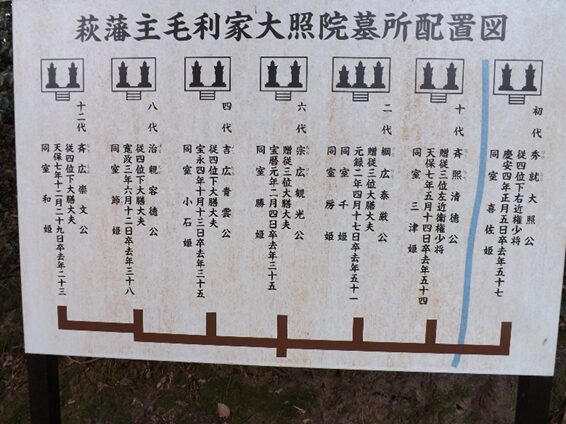

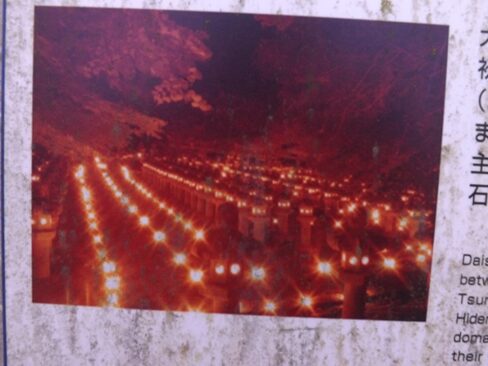

墓所には樹齢300年をこえる大フジが10本ほどあり、大きいもので根回り2m20cm、高さ30m程もあり、萩の歴史を見ていた。大照院墓所には、初代藩主秀就・喜佐姫、2代藩主綱広・千姫、4代藩主吉広・小石姫、6代藩主宗広・勝姫、8代藩主治親・節姫、10代藩主斉照・三津姫、12代藩主斉広・和姫。秀就の墓前の両側には8人の殉死者の墓があり、7人は秀就の殉死者で最後の一人は殉死した家老梨羽氏殉死者です。毎年8月13日の夜全部の灯篭、603基にローソクの火が入れられ「万燈会」を催し送り火とした幽玄の世界となる。毛利家菩提寺の東光寺は15日「万燈会」。

見事に603基の灯篭が並ぶ

墓所を後にする

鐘楼門 境内より

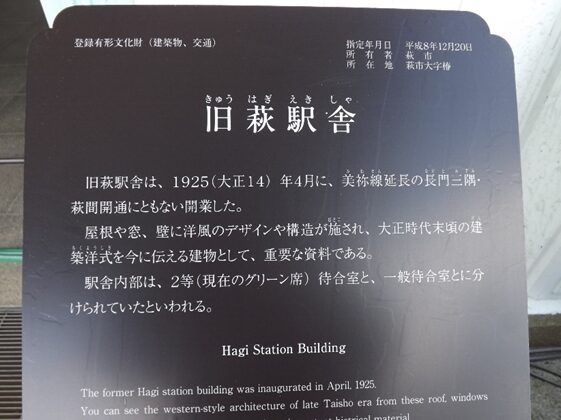

大照院の見学を終わり、東に走るとJR萩駅 萩往還は駅舎の中を抜けていた

萩駅から市街地への萩往還が真直ぐ北に延びている

【川島・土原】

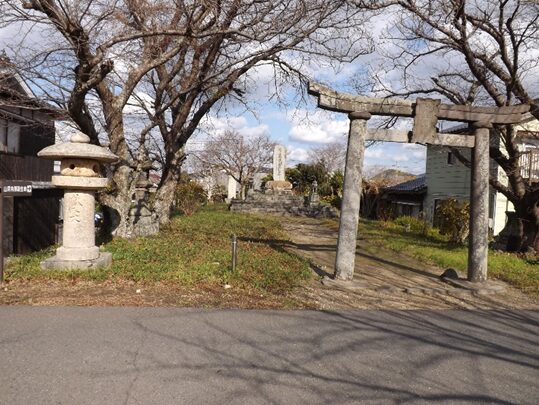

萩城下への入り口、駅前から真直ぐの萩往還を進むと右に 大木戸跡で傍に金谷天満宮

天満宮は、鎌倉時代の長門守護職、佐々木四郎が太宰府より勧奨したと伝わる。享保5年(1720)藩主毛利吉元が現在地に再興。秋の祭礼は萩二大祭りの一つで、大名行列・踊り車等の奉納があって賑わう。ここは城下町の表玄関といえる大木戸があり、番所に常時番人を置き、日没には治安維持のため城下への出入りは止められた。

萩往還と神社前の鳥居等石造り物

金谷神社の前からの北への萩往還

橋本川に架かる橋本橋から右(東側)の景色

前述の橋本橋の北側、御番所跡へ戻ってきました。今度は東に折れて三角州の方向に堤防を走る

右に橋本川に沿って進む

左に鳥居と灯篭、奥に巨大な石碑

巨大な石碑は 山県有朋誕生地 明治・大正期の軍人・政治家・公爵。川島で生まれ、松下村塾で学ぶ、奇兵隊の軍監となり高杉挙兵に参加。のち内閣総理大臣。大正11年(1922)没85歳

元帥公爵山県有朋誕生地の巨大な碑

石碑は存命中の大正4年9月に建立。普通は亡くなってから建てられるものなのだが、自分の偉大さを故郷に傍示したかったのか。幕末に亡くなった有能な礎の元に明治の元勲となった一人でもある。

橋本川を右に走り、262号線の高架を潜る、右は椿大橋。さらに南に走っていきます。途中名前逸したが雰囲気の良いこじんまりとしたレストランで食事して、三角州の川島の先端へ

幾島神社址碑と大きな自然石の碑(読めなかった)

先端から見る、ここは阿武川が橋本川(右へ)と松本川(左へ)が分岐する地点。数本であるが松の古木が数本残っている景勝地

先端で左にUターンして藍場川に沿う

左にUターンして右の松本川に沿うのでなく、すぐ左に下る道に入る

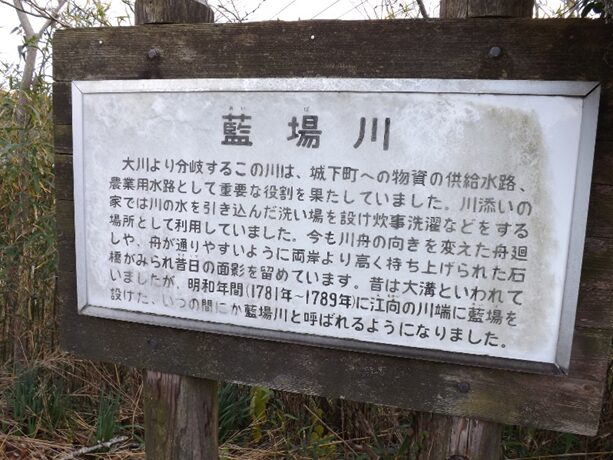

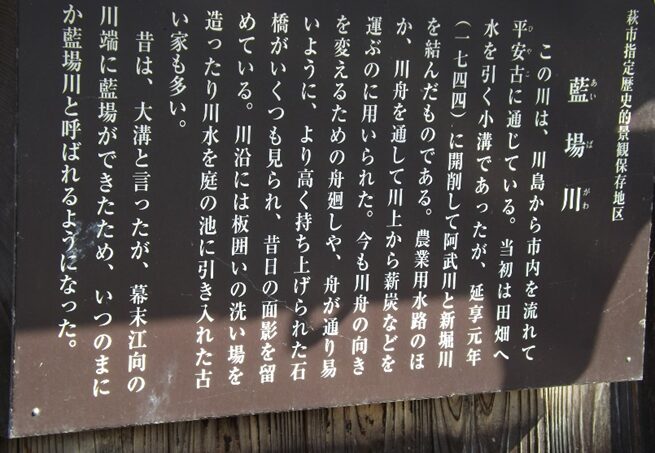

藍場川

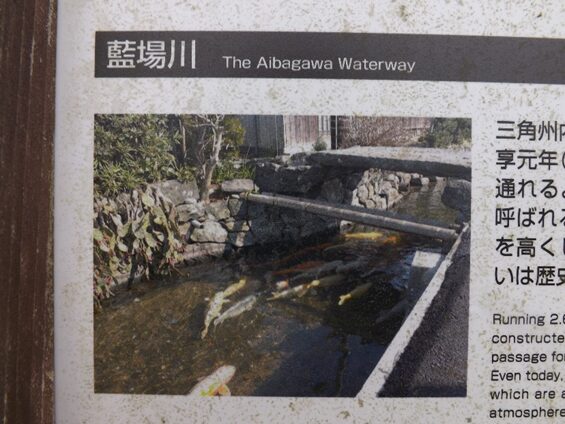

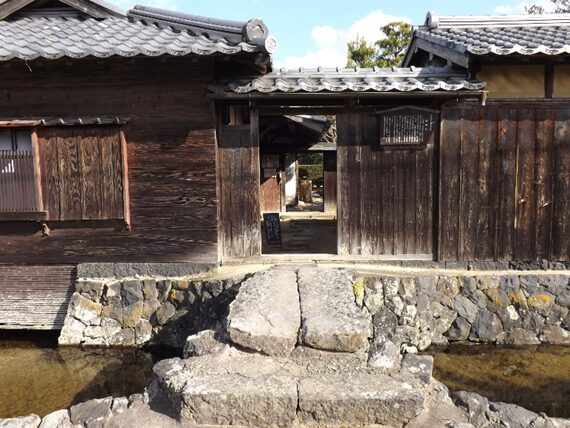

この先端から三角州内を2.6㎞にわたって流れる藍場川は、延享元年(1744)6代藩主毛利宗広により川舟が通れるように開削された。今でもハトバと呼ばれる洗い場や川舟が通りやすいように中央を高くした石橋などに昔の面影が偲ばれ、川沿いは歴史的景観保存地区に選定されています。

藍場川を右に進んできたところから振り返る

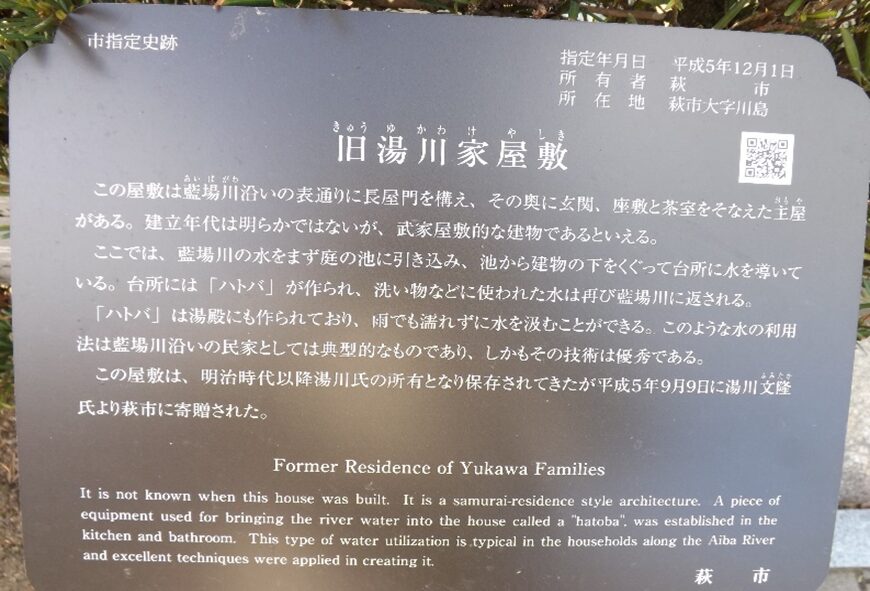

暫く進んだ右に 旧湯川家屋敷 旧湯川屋敷は藍場川沿いにある藩政時代の武家屋敷。

湯川屋敷の裏庭

藍場川から水を引き入れ風呂場等に利用されていた

藍場川を石橋で玄関に入る

藍場川沿いを進む

藍場川についての案内板

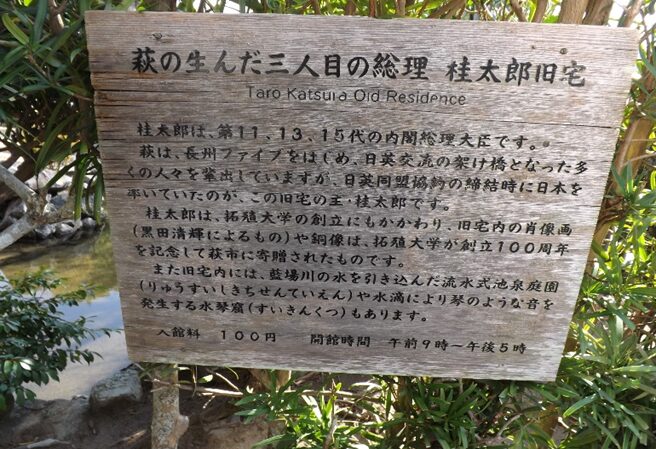

更に藍場川沿いの右に 桂太郎旧宅

桂太郎は弘化4年(1847)に萩市平安古に生まれ、三歳の時この川島に移り住む。旧宅は明治42年(1909)の建てられたものです。敷地内には、銅像や藍場川の水を引き込んだ流水式池泉庭園などある。

萩が生んだ三人目の総理大臣桂太郎の像大正2年(1913)没

旧宅の前と藍場川

藍場川の水は凄く綺麗で大きな鯉が泳いでいる、時期によれば川辺にはアジサイや花菖蒲が咲く

川幅は2.3m程で、かつてはもっと川幅は広かったようです

飽きない藍場川沿いの景色を見ながらゆっくり進む

振り返ったところ

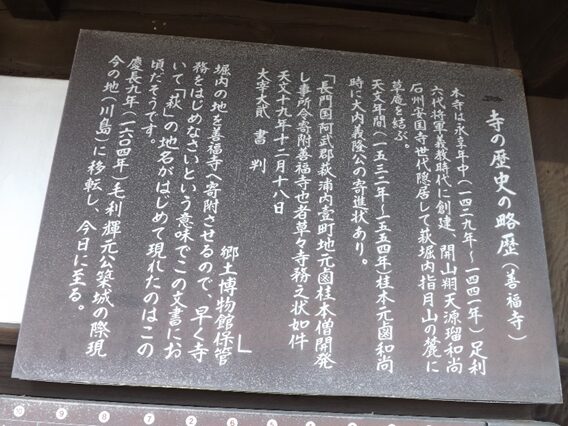

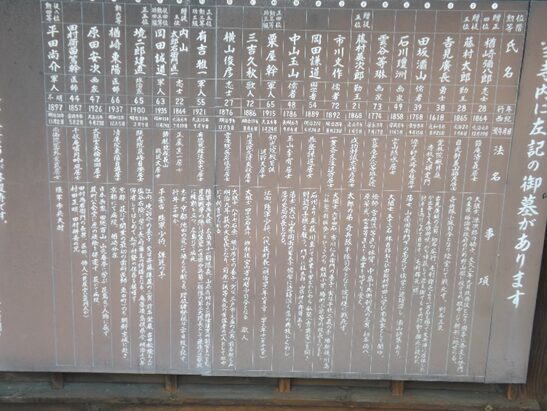

川沿いに暫く走ると右に臨済宗指月山 善福寺

墓地には兄弟で奇兵隊に入り戦死した藤村太郎・英二郎、幕末に野山獄で刑死した楢崎弥八郎、萩の乱で敗れ刑死した横山俊彦などの墓がある

撮れていないが境内に古田織部が考案した織部灯籠があるのだが残念。竿を十字架に見立てたキリシタン灯籠と言われる。

藍場川から離れさらに北に走ると、奥平謙輔誕生地跡の石碑明治9年(1876)、前原一誠を盟主に萩の乱を起こし敗れ斬首された、36歳。大正5年従五位追贈されている。

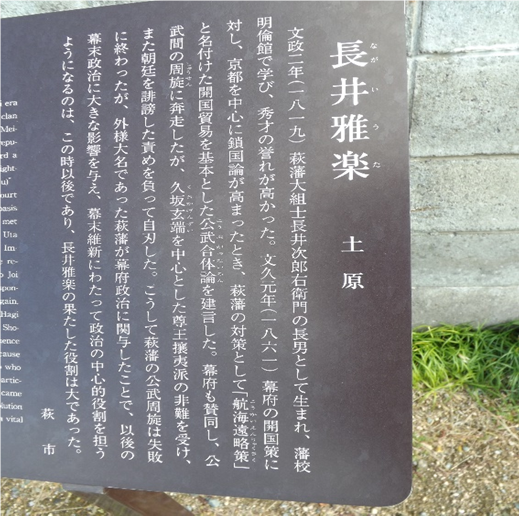

更に北西に行った、262号線と191号線の交差点の東南角近くに 長井雅樂旧宅地の石碑

191号線を西に進む

【城下町】

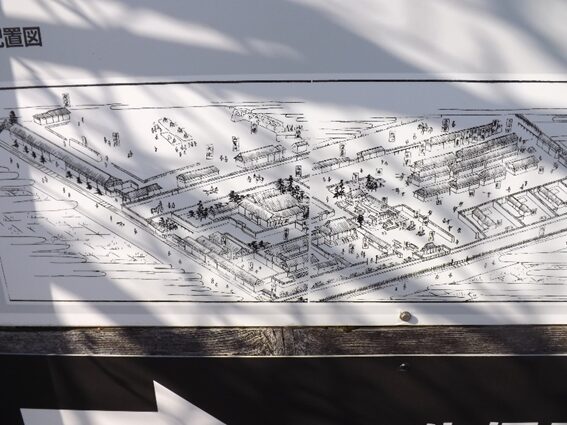

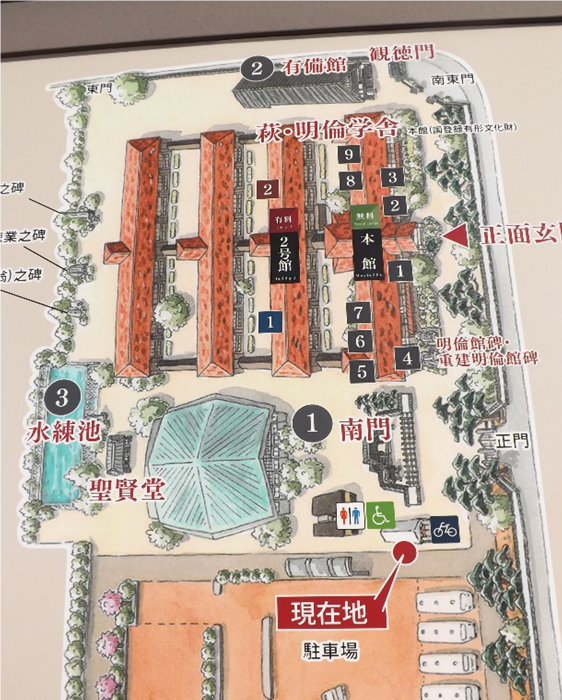

旧萩藩校明倫館・観徳門

享保4年(1719)に5代藩主毛利吉元が家臣の子弟教育のために堀内に開いた藩校です。それから約130年後、嘉永2年(1849)に現在地江向に拡大移転した。約5万㎡もの敷地内に学舎や武芸修練場、練兵場などがあり、吉田松陰や楫取素彦(小田村伊之助)も教鞭をとった。

明倫館全図

本館二号館

二号館を西から見る

二号館明倫館学舎正面

有備館

槍・剣道場として、藩士の練武のほか、他国からの修行者との試合場であった。坂本龍馬もここで試合をしたと言われている木造一重入母屋造り桟瓦葺きで平屋建て、桁行38.8m、梁間10.8mの南北に長い建物

2号館・3号館・4号館と続く

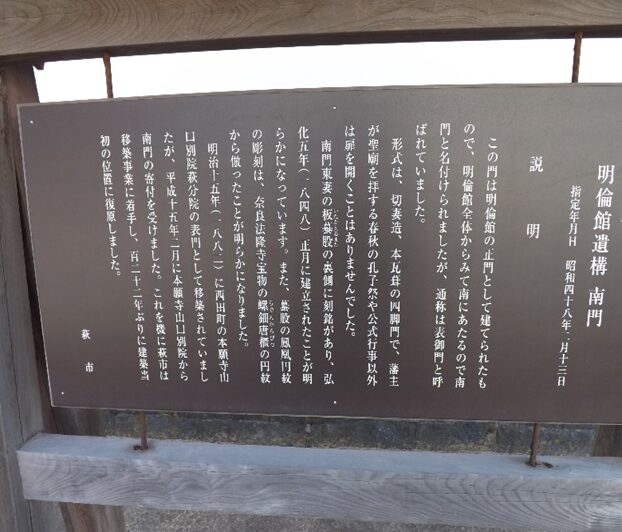

南門

藩校明倫館の正門として建てられ、「明倫館」と書かれた扁額が掲げられている。

明倫館遺構南門

聖賢堂

藩校明倫館の聖廟前、観徳門の左右にあった、東塾・西塾の遺構。

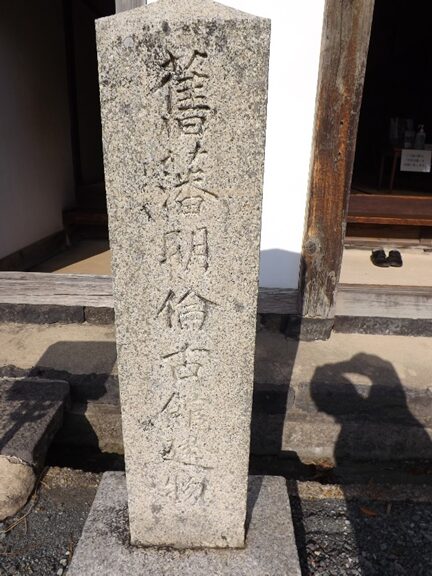

史蹟明倫館水練池・・・・石柱

藩政時代、遊泳術や水中騎馬が行われた。東西39.5m、南北15.5m、深さ1.5mの規模。国内に現存する唯一のもの。

水練池

より

西側奥に見える萩市明倫小学校で左の広場は駐車場

南側の191号線沿い、非常に長い塀が続く

萩明倫学舎の門

市民球場中央公園西南の一角に 山県有朋の馬上像

銅像より191号線に沿って西南に少し進み再び【平安古町】に入ると

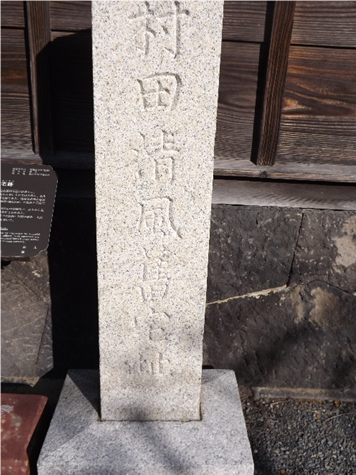

村田清風別宅跡

萩城三の丸と外堀を隔てた平安古満行寺筋に位置する。

文政3年(1820)清風38歳から弘化2年(1845)まで清風が藩政を携わった25年間住んだ宅跡。300坪(991.24㎡)の敷地と長屋門が残されている。

天保の改革で萩藩の財政の立て直しや軍備の増強を行い、後の萩藩の明治維新での活躍の基礎を築いた。本邸の家屋は解体され長屋門のみ残る。

長屋門

家屋跡の敷地

久坂玄機誕生地

南東のすぐ並びに 久坂玄瑞の兄、長州藩士で医師・蘭学者で俊才。嘉永7年(1854)病気にて没35歳。明治44年正五位追贈

191号線を戻り明倫館の191号線を挟んだ南向い市民会館前の 三矢の訓え像毛利元就が隆元・元春・隆景の三人の息子にあてた教訓状をもとに作られた説話。

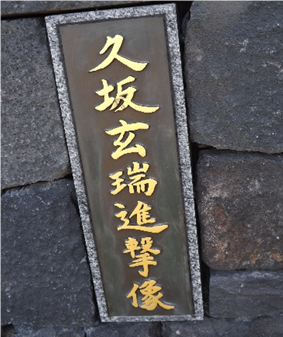

中央公園の北西の一角に 久坂玄瑞進撃像

【堀内】

西へ走って中の総門跡を越えると【堀内】に入ります。萩博物館近くに 田中儀一の像萩出身の総理大臣である3人のうちの一人

更に西へ走ると指月川に架かる指月橋に至る

指月橋より左(北)の指月川に沿った景色、

指月橋から右(北)の河口の景色、指月橋から指月川に沿って南の深野橋へ

深野橋から北の景色、前方に見える橋が指月橋

深野橋を渡る

橋を渡るとすぐ右手に 清水親和(清太郎邸跡)

正義派の代表的家老、備中高松城の戦いで知られている清水宗治の子孫。禁門の変後、俗論派の藩命により自刃、

享年22歳。墓は東光寺甲子殉難十一烈士と共に祀られている。明治24年正四位追贈

西に少し行った右に、萩キリシタン殉教者記念公園

明治元年(1868)に続いて明治3年、政府はキリスト教弾圧政策をとり、長崎浦上村全信徒三千八百人を全国各地に流刑した「浦上崩れ」である。内約三百人が萩の地に流された。信仰篤い彼らを改宗させるために三年間続けられた苛酷な拷問と飢えのため、四十余名が英雄的な殉教を遂げた。そのうち二十名がここに埋葬された。

在りし日の迫害、忍苦の跡を偲んで萩カトリック教会初代司祭ビリヨン神父は、明治二十四年(1891)に信徒が幽閉されていたこの岩国屋敷跡に、寒天に裸体にされて責められたという庭石を集め、それを基礎として記念碑を造り、「奉教致死之信士於天主之尊前」の碑文を刻んだ。またここには、慶長十年(1605)に棄教を拒んで殉教した毛利藩重臣熊谷豊前守元直の碑等がある。(萩カトリック教会)

日本殉教者烈福記念

メルキオル熊谷豊前守元直(1555~1605)毛利輝元の重臣。黒田孝高の影響を受けキリシタンとなり洗礼名メルキオル。山口から全ての宣教師が追放された後、知行地に教会を建て、信徒達の保護者となった。毛利輝元は指月城築城の際の「五郎太石事件」を口実に、元直とその一族の処刑を決め、1605年8月16日屋敷を囲まれ追手にキリスト教の教えにより自死をまもって討たれる。2007年教皇ベネディクト十六世により、188人日本殉教者の一人として福者の称号を与えられた。(萩カトリック教会)

熊谷元直の碑

記念公園を右に見て北へ進む

北に進むと、旧厚狭毛利家萩屋敷長屋 安生3年(1856)に建設された長屋で本瓦葺入母屋造り。現存する萩の武家屋敷の中では最大で(国の重文)に指定。各部屋に道具類など展示している

厚狭毛利家は、毛利一門で厚狭(現山陽町)に領地をありこのように呼ばれた。桁行51.5m、梁間5㎡の長大な構造。

屋敷内の萩城模型

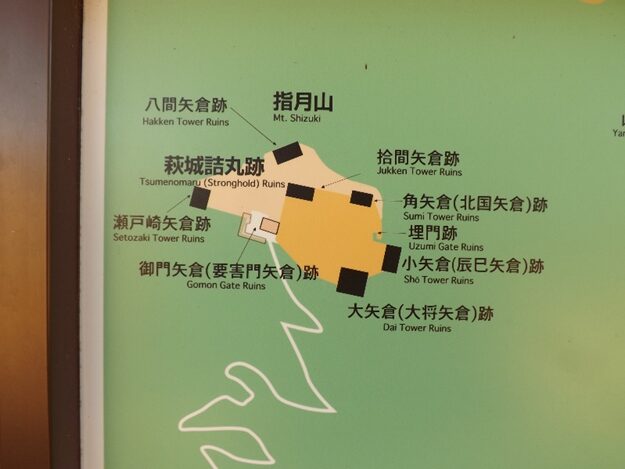

萩城跡・中堀跡

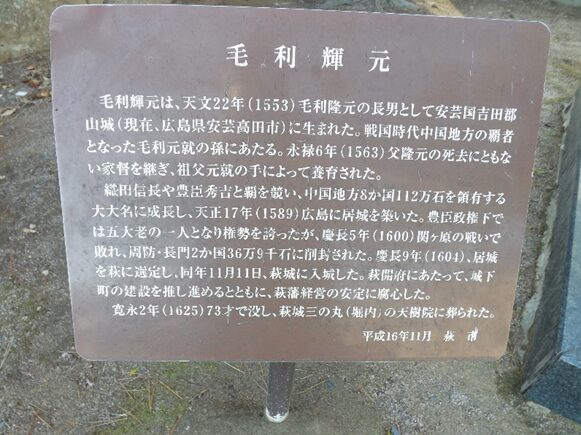

毛利輝元公像

南門跡

内堀と本丸門跡指月山(標高145m):萩城詰丸跡

史蹟 萩城址の石碑内堀と天守台、後ろは指月山

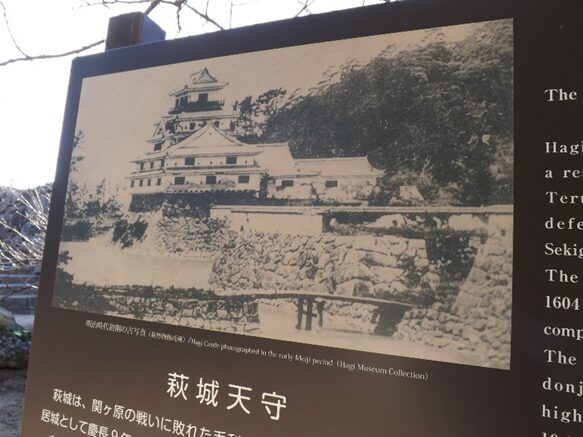

かつての 萩城天守閣 関ケ原後の防長二州・三十六万石の居城として慶長9年(1604)に竣工し、同13年(1608)完工した白亜五層の天守。明治7年(1874)に解体されるまでの270年間天守は、毛利氏13代にわたる萩城の象徴として偉容を誇っていた。

天守台

高さ14.4m、下層は東西19.8m、南北16.2m5層の白亜の天守があった。

明倫館遺構 万歳橋橋は花崗岩で造られ、長さ4.05m、幅3.15m、橋桁はなく中国風デザインの太鼓橋

もと、藩校明倫館の孔子廟前に架けられていた

志都岐山神社

明治11年(1878)旧本丸付近に創建。祭神は毛利元就・隆元・輝元・敬親・元徳の5柱。そのほか初代から12代までの萩藩主が祀られている

神社参道のミドリヨシノ桜の中でソメイヨシノに似ているが、日本では萩にしかない貴重な一本の木

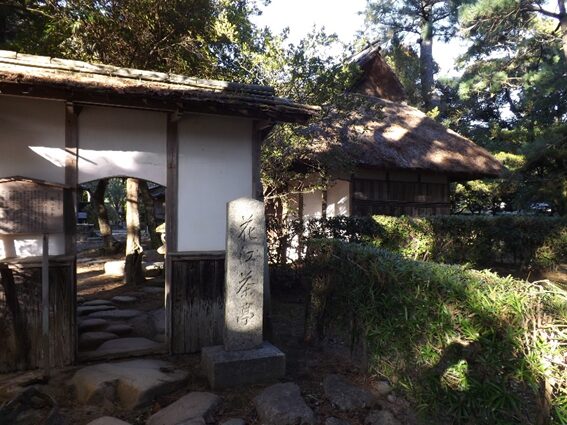

梨羽家茶室(煤払いの茶室)萩藩寄組士梨羽家(三千三百石)の別邸茶室

花江茶亭

三の丸にあった13代藩主敬親の別邸の茶室で、明治22年ここに移す。幕末の時勢を論じた場所と言われる

天守閣石垣

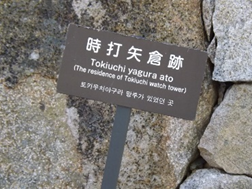

指月小橋と東門跡時打矢倉跡

指月小橋を渡って振り返ったところ

指月小橋より北(河口)を見る

指月川を渡り東へ走ります。堀内地区は次回見学予定191号線を越えて松本川手前まで、再び

【川島・土原】へ

周布政之助邸宅跡の碑

萩藩大組であったが、要職を歴任して尊王攘夷運動を主導する一方藩士の育成にも力を注いだ。禁門の変後、京都の失地回復に努めたが、藩の俗論派への政権交代が進み、追い詰められた結果、元治元年山口矢原で自決した、享年42歳。この場所には、安政6年(1859)から数年住んだと伝わる。

道を挟んだ東側に 奥平家長屋門中級武士として大組(300石)江戸時代末期の建築と思われる

手前は周布政之助邸跡、向かい奥平家長屋門

周布政之助邸の南向いに、

入江九一・野村靖兄弟誕生地碑

下級武士野村家の長男・三男としてこの地に生まれた。ともに松下村塾に入門、松陰の教育を受けた。兄・入江九一は高杉晋作を補佐して奇兵隊を結成した。元治元年(1864)、禁門の変で戦死。28歳久坂玄瑞・高杉晋作・吉田稔麿と共に松陰門下の四天王と呼ばれた秀才。明治24年正四位追贈弟・野村靖も尊王攘夷運動に奔走した、明治4年(1871)岩倉具視使節団に随行し欧米を視察。明治11年(1878)に神奈川県令、内務・逓信大臣などを務めた。明治42年(1909)に死去68歳。子爵向かって右ブロック塀のところ

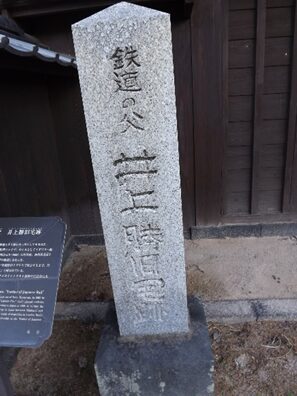

西に2筋目を右に折れた右手に鉄道の父 井上勝旧宅跡碑 大組202石余

更に少し北に進むと 小川家長屋門大組500石の藩士

楢崎弥八郎邸跡碑

禁門の変後、保守派により元治元年12月19日刑死。28歳

前原一誠旧宅跡碑

長州藩士、討幕運動で活躍。明治維新十傑の一人、維新後萩の乱の首謀者として処刑された。43歳 大正5年従四位追贈

長州藩士、討幕運動で活躍。明治維新十傑の一人、維新後萩の乱の首謀者として処刑された。43歳 大正5年従四位追贈

更に北に進み萩橋の西袂の堤防の道すぐ先左へ 大師堂

真言宗御室派寄舟山 弘法寺

本堂

不動堂

境内の墓地に 前原一誠の墓本姓は佐世

前原一誠とは別に、少し奥に佐世家の墓が並んでいた

前原一誠の墓に行ったとき、前原家の墓付近を掃除していたおじさんがいて、一誠について詳しく話をして頂いた。この奥に佐世家の墓があると言って案内していただいた。後で思ったのだがどうも、佐世家の関係の人だったようです、聞けばよかったと思う。

本日はここで終わります。今夜の宿泊先2日目 萩ロイヤルインテリジェントホテルへ

18.915歩 11.4㎞ 588kl

コメント