2023年4月17日~21日

1日目 4月17日

佐々並宿~萩唐樋札場跡

昨年2022年12月15日~22日に続き、萩往還完歩するべく、第2回目を歩きます。

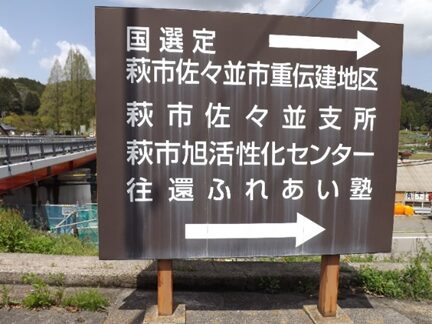

自宅4時40分早朝に出て、南海電車・地下鉄・新大阪・新山口・山口駅へ、山口駅からバスで佐々並のあさひ道の駅着11時24分。

萩往還 佐々並宿12時スタート====萩唐樋札の辻 17時45分着で完歩

40.516歩 24.30㎞ 1.316kl

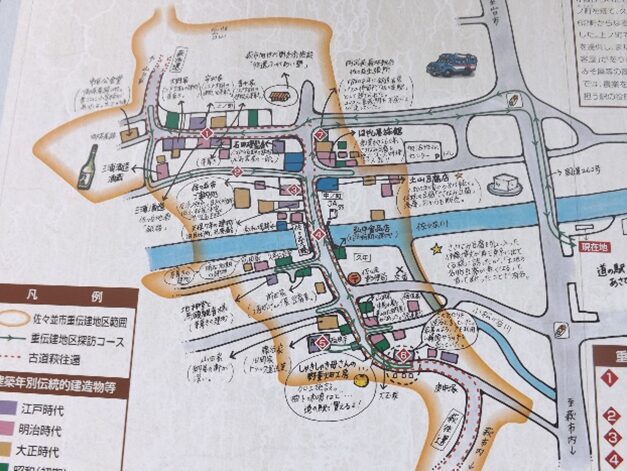

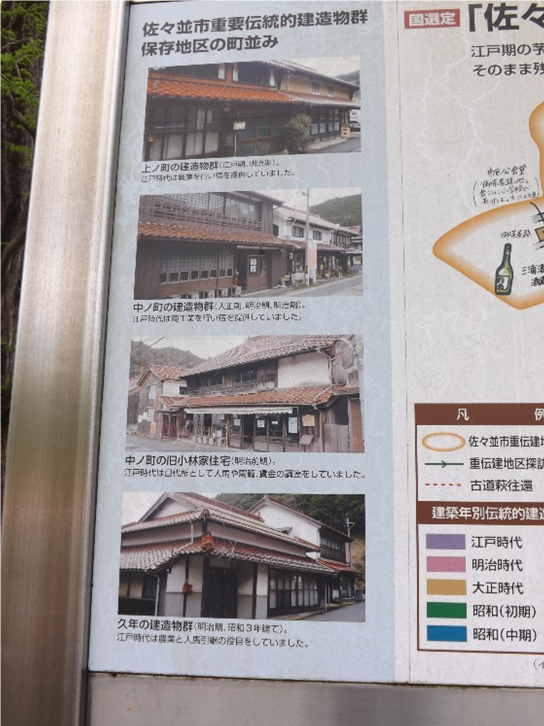

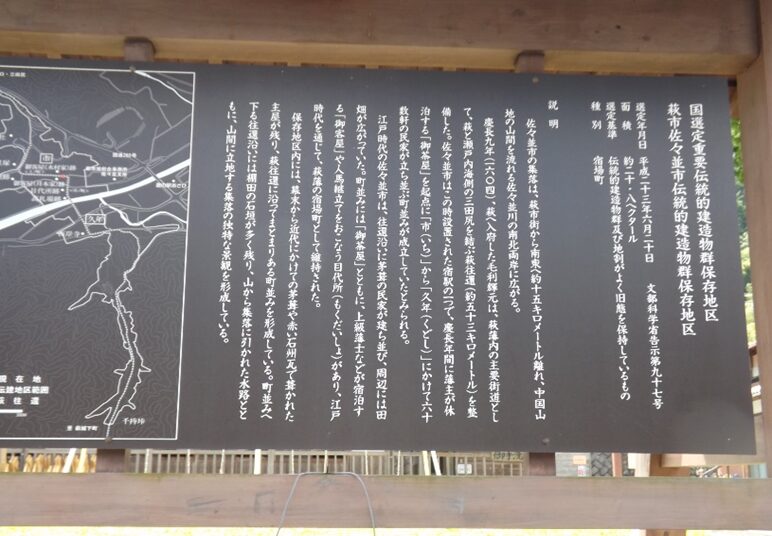

佐々並市は、近世以前から自然と共に美しい山里であった。近世には萩城下と三田尻を結ぶ萩往還の宿場町として成り立ち、今も茅葺民家や明治以降の石州赤瓦の街並みが色濃く残り、回りの山や川と一体となって宿場町の風景が残る。萩長州藩の参勤交代の道として、また幕末には維新の志士達が駆け抜けた山里である。

1845年の記録では、戸数62軒、御茶屋があった。明治九年の萩の乱で多くが焼失した。

佐々並バス停近くから佐々並川の東、石州赤瓦の旧佐々並宿の街の遠景

佐々並バス停から東に進み宿に入る。

前回に宿内を歩いているので、宿の途中から入る

宿は、正面の道を手前に来て前の辻で向かって左に折れます。右手奥に往還ふれあい塾

右に折れる左角の説明板

辻に歩いてきた町並み正面の端は御茶屋跡で、手前への道に江戸末期の建物、大野屋・安村家・青水家があります

左手前の建物江戸後期の建物で石田理髪店進行してきて左の説明板を見て右に折れた宿の街筋

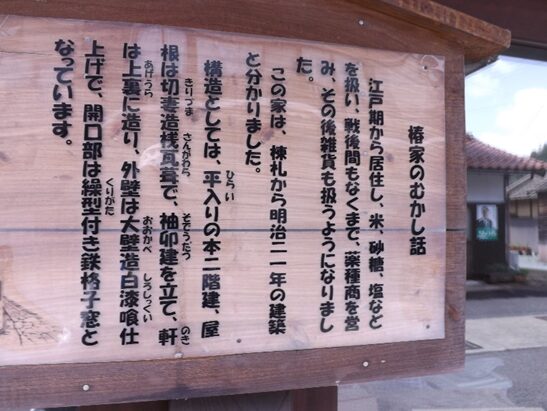

椿家

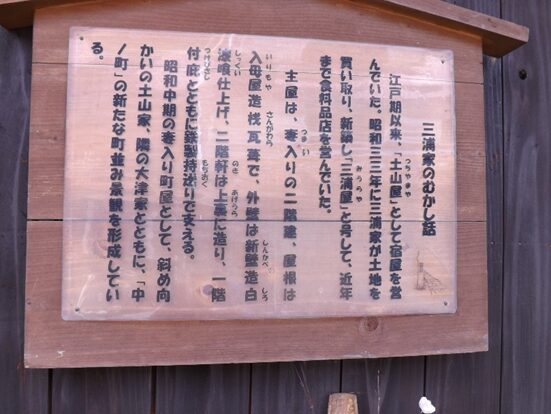

三浦家

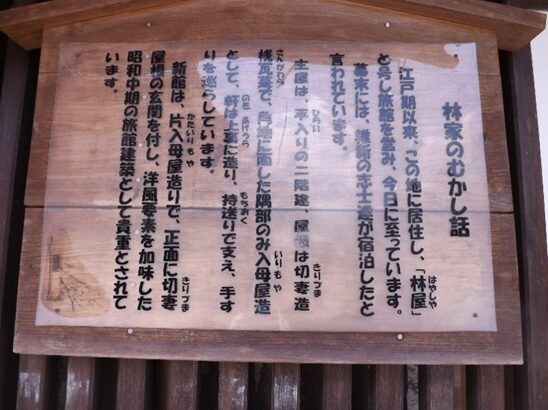

林家

旧小林家住宅はかつての「目代所跡」でした。現代佐々並の案内立ち寄り処として気軽に中に入ってお茶を飲みながら接待を受け休憩が出来る。

すぐ先、佐々並川に架かる佐々並橋を渡る。その手前右手、かつての「高札場跡」

佐々並川

橋を渡ったその先の街並み、左手佐々並郵便局で突き当りを左にカーブ左角の旧家

山田家

右手向かいに 真宗本願寺派浄土真宗 西岸寺秋は紅葉が綺麗だそうです

宿の北端、左にカーブする辻から街並みを振り返る

カーブした西への道佐々並宿の北の端辺りとなる。左手の山中邸辺りで饅頭やラムネを売っていたそうです右手斜面に 庚申塚

民家の手前が萩往還に入る旧道

北に向かった緩やかな坂を進む

樹林の山道に入る分岐から150m程すると左からの山道が合流してくる

綺麗な石畳道、久年地区、

北への緩やかな街道

この先、千持峠までは緩やかな気持ち良い石畳道

静かな足に優しい往還、人とは全く会いません

左の上り道を進む

千持峠に着きました、往時は分かりませんが今はきつい峠でありません

千持峠を振り返る、

峠の先の落合への下り道

峠の少し先右に落合休憩所の小屋があります。佐々並宿の往還ふれあい塾から約1.4㎞立派なトイレ付きの落合休憩所

休憩所から落合の石橋まで400m程静かな道を進む、やがて舗装道に変わります

往還は右へ大きくカーブするところに、案内標示が立っている、右に進まず真直ぐの地道に入る。

地道に入ったところから振り返る

細い草道を進む

しっかり案内表示が立てているので迷わない

右から前述の道が合流、直線で往還は通っている

舗装道に合流少し進み落合の数戸の集落に入る

落合の石橋に出ます

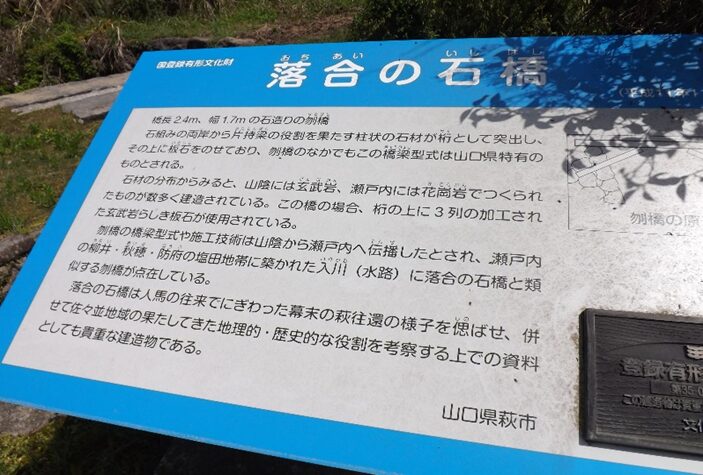

落合川(小さな川)に架かる石橋を渡り右に折れる。橋は石造刎橋(はねばし)といわれ、両岸から柱状の石材が桁として突き出しており、梁の役割を果たしていて、その上に板石を乗せて橋としている。

落合の石橋の説明板

石橋を渡り右に折れ落合川を右に沿って暫く緩やかな上りを進む

綺麗に石畳が敷かれています。天気も良く静かな山間の旧道を一人旅最高

坂を上っていったところ左に少しカーブ、すぐまた右に方向を北に戻す。

右に折れた道

落合の石橋から上ってきた往還を振り返る。向かって右の道の斜面下を上ってきた

萩往還の石碑が立つ林に入ります

石垣跡でかつて民家が建っていたのだろうか、

やがて国道に出ます。根引きバス停、落合の石橋からここまで約500mです

国道に出て今来た道を振り返る

この先往還は国道の左手数百m消失しているので国道を歩きます。比較的車も少なく国道も歩きやすい

やがて国道を左に、右の山裾に入るが標識があります

新茶屋地区で、左に国道を見ながら石畳道を進む。最高に快適な往還

往還は整備がよくされている、いつまでも残してほしい旧跡。

ほっておけばすぐ雑草に覆われてしまう、地元の人たちの努力によって全往還の整備には感謝の言葉しかないです。

余りにも素晴らしいのでつい写真を撮ってしまう

新茶屋の民家が見えてきました

石州赤瓦の屋根が美しい、民家より少し高くなっています。右に石垣も残る

真直ぐの標識のある畔を進みます。

新茶屋の石畳道が続きます。多くの街道歩きをしてきたが、これだけ石畳の続く旧道は初めてです。石の間から生えてくる雑草を取り除くのも大変だろうと感謝します。

石畳はやがて左にカーブして、正面の獣除けの柵を開き石段を上る。石段を上ったところから振り返る

石段の上ったところで国道に出る

車道を横断して小さな峠の国道を進みます

国道を1㎞ほど進む下りの途中左に入る標識があり、石畳道になっています。左に入ります

少し入っていくと七賢堂の展望台があり休憩所を兼ねて少し広くなっています

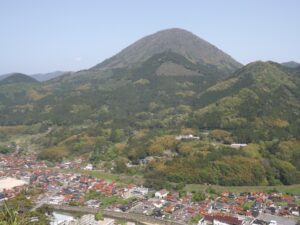

展望台からの萩方向を見るが遠方は霞んでいて海は見えない

霞んでいなければ、遥先に萩沖の漁火が見えるそうです

展望台の所で、左鋭角に曲がる。左に折れて下るところにある標識

標識が少しわかりにくいが、階段を下っていく道と、藪に入っていく道(国道方向)を指しているように見えるが、石段を下る道を進む。写真は藪の道です。

多分木組みの階段を造る前の旧道跡かも

木組みの急な階段を下っていきます

右に萩往還石碑の所で右に急カーブ

やがて獣除き柵を越えますと民家が見える

柵を振り返る

すぐ先で舗装道に出て右に折れます。標識あり右に折れます

T字路に出て右に折れた道

柵の所を下ってきた道を振り返る

左民家を見ながらカーブを振り返るこの曲がり道の辺りに、中ノ峠下一里塚跡 があったようですがわからなかった

釿切(ちょうのぎり)集落を通ります

民家は数戸と少なく長閑な山里

周りの景色を見なら歩いていると、足元に何となく違和感があったので下を見ると、足の間を蛇がいたのでビックリ、長いアオダイショ蛇だ灰色のようで思わず写真を撮った。飛び上がるほど怖くなかったので写真の撮る余裕があった。でも長い大きな蛇が二匹で、後で背筋が寒くなったというのも蛇が大嫌い

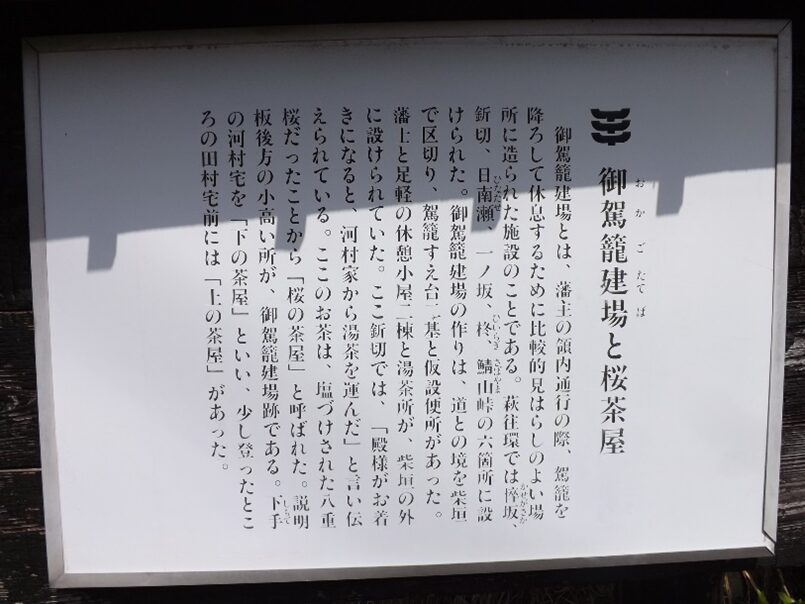

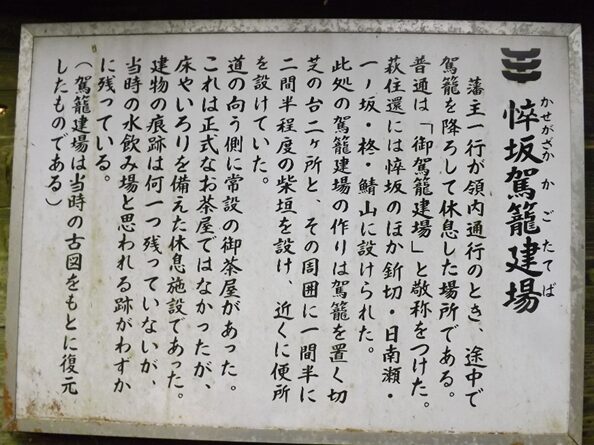

釿切集落内右手の 御駕籠建場と桜茶屋の説明

道路沿い右に隠れるように 庚申塔

集落の前方で国道が交差する。釿切のバス停

国道ガード下を潜る

ガード下を潜ると、段々畑の間の往還を緩やかに上る。五文蔵峠への道

ひわだ口の石橋

獣除けの柵が頑丈に作られています。新しいクマ注意の立て看板も。また一升谷の抜ける3㎞ほどは携帯電話も繋がらないようで

柵を開閉して振り返る

一升谷の入り口

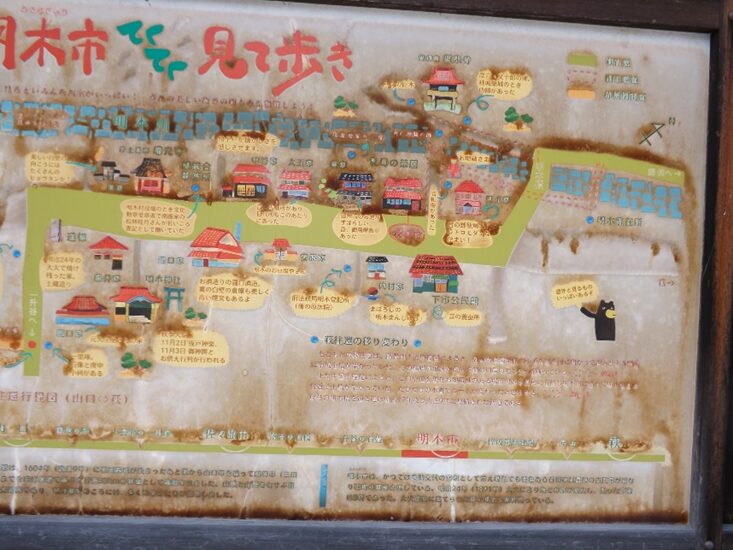

一升谷は釿切の集落から明木市(あきらぎいち)までおよそ4㎞の茶屋川に沿う道で、また往時の石畳が多く保存されている。

まず 五文蔵峠(ごもんぞう)標高346mで一升谷頂上、十合目の石碑。五文蔵の石畳 一升谷の最高地点この先、明木市まで下り

峠の少し先から石畳が残り、往時の往還の面影を偲ぶことができる

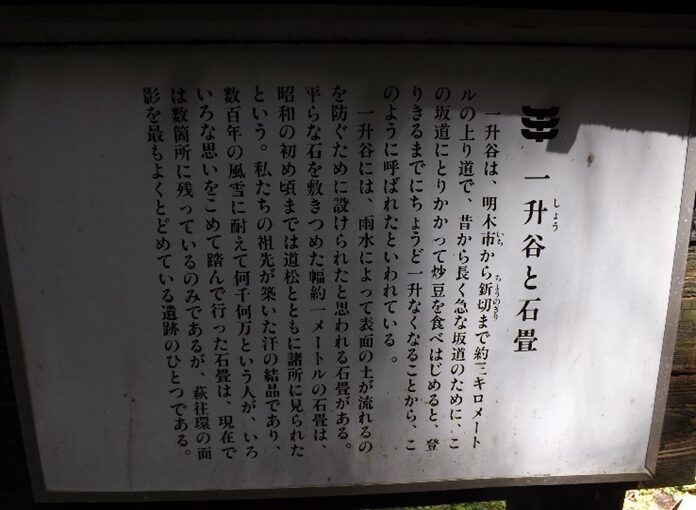

一升谷と石畳の説明

風や雨によって損壊を防ぐために敷かれた石畳。4㎞にわたる急な坂道である。

「一升の炒り豆を食べながら歩くと、坂を登りきるまでにちょうど食べ尽くしてしまう」ということから「一升谷と呼ばれている。」

峠を越えた少し先で 根の道石橋跡、石橋を渡り左にカーブ

左にカーブした左側にある説明

一升谷八合目の石碑を見ながら進む

気分爽快な往還 一升谷七合目石碑

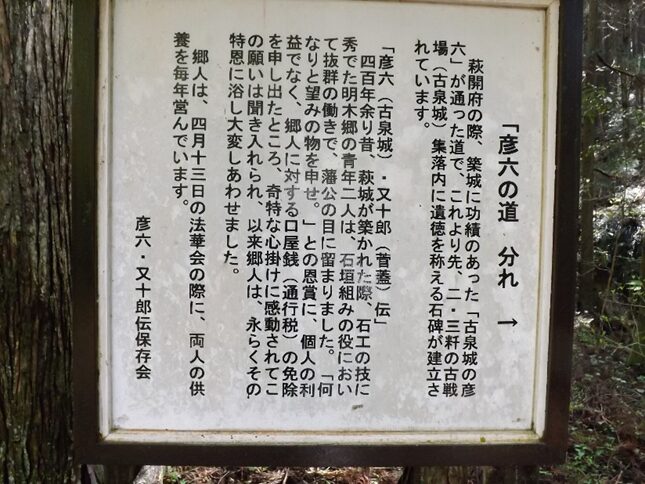

少し進んでいくと左手に説明板 彦六の道分れ、自宅に近ければ再度この道を歩いてみたいが再び訪れることは難しいので残念だが登り口だけ

茶屋川(明木川の支流)に架かる橋を渡っていくようです

彦六の道を左に見ながら一升谷をさらに進む

何とも素晴らしい街道、新緑も綺麗だが紅葉も綺麗だろう

六合目あたり(標高193m)の道

途中右手の辺りに、今上(大正)御即位石碑があったようですが草に隠れているのか分からなかった。

一升谷五合目の石碑

同じような写真ばかりですが、余りに素晴らしい往還で独り占めの道なのでつい撮ってしまいました

この付近に金ヶ浴(きんがえき)浴とは;小川のこと。昔、大泥棒が処刑されるとき一升谷の中間地点に盗んだ千両箱を埋めたらしく、その後いろいろな人が捜したが、いまだに発見されていない。残念ながら表示があったか分からないが逸した

一升谷四合目の石碑

この付近で石造りの墓のようなものがあったような気がするが逸した。町田梅之進自刃の地で小さな墓標がある。山口藩の士族で、前原一誠の萩の乱に加わる。明治10年の西南の役に加わろうとして行動したが、仲間の裏切りにより、萩警察に捕らわれたが、脱出して山口に向かいましたが、政府軍と佐々並で相対して退却、その戦いでピストルによりこめかみを負傷、同志に助けられこの地まで退くも最後はこの地で自刃、享年30歳。その傍に行事の墓木村久治が明治10年旅の途中この地で病死した。左にその史跡を一度は見て写真を撮ろうとしたが、撮るのを止めてしまった、残念。

一升谷三合目の石碑

石垣が苔むして歴史を感じさせる。

相変わらず茶屋川が続き、歩いてきた上流に向かうにつれ「下茶屋の浴(川)・上茶屋の浴」と続く。その途中に、根の迫石橋・大正天皇御即位記念有林石碑・金ヶ浴・行事の墓・町田梅之進自刃の地があった。

一升谷の石畳と苔むした石垣

一升谷二合目の石碑

今までの一升谷の道は携帯電話が通じなかった

地形的環境的にも熊が出ても不思議でないで合わなくてよかった

一升谷もここで終わり、一升谷一合目(標高66m)の石碑

萩側の一升谷の入り口

明木市に入るとこで振り返る、遠望は今歩いてきた往還

往還はここの辻は真直ぐ、国道262号線の高架下を潜ります

高架を潜った先の道

高架の先で振り返ったところで、かつてはこの辺り 堂尾一里塚跡今は痕跡がない

少しまっすぐ歩くと、左への細い道があります。 赤間関街道(中筋道)との分岐点で下関まで75㎞の街道

赤間関街道は絵堂、美弥、吉田で山陽道に合流、赤間関(下関)に向かう街道。萩市大字赤木堂尾の萩往還との分岐点

赤間関街道入り口

入口東側に建つ 祠

向かって車の向こうの建物の手前を赤間関街道は右に入る、振り返ったところ。

街道は分岐を左に見て、緩緩やかな真直ぐな坂を下って行きます

下る途中右に 庚申塔と地蔵振り返ったところ

更に右手に 明木神社があり西からの参道

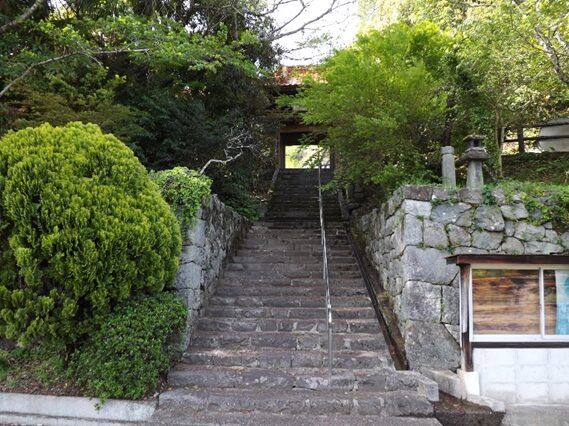

明木神社は高台に鎮座して、正面参道を上から見る

明木神社拝殿

正面からの石段上のチョット変わった型の 灯篭二基

西の参道入り口に戻り下ると明木上市のT字路に出て右に折れる

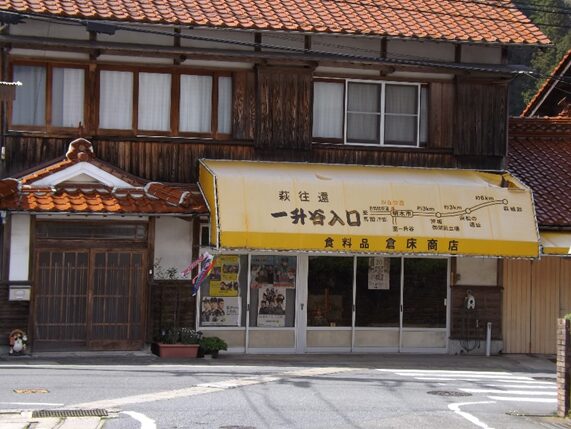

曲がり角のT字路正面にある商店、一升谷入口の看板がよく目立つ

T字路を右に折れると明木(あきらぎ)の町並み右手角に 道標 「右せき道、左山口道」

前述の赤間関街道との分岐に立っていた道標がここに移設された

旧明木宿場の街並み

先ほど寄った明木神社の表参道

左手に浄土真宗本願寺派 瑞光寺立派な山門

石州赤瓦葺きの屋根が美しい

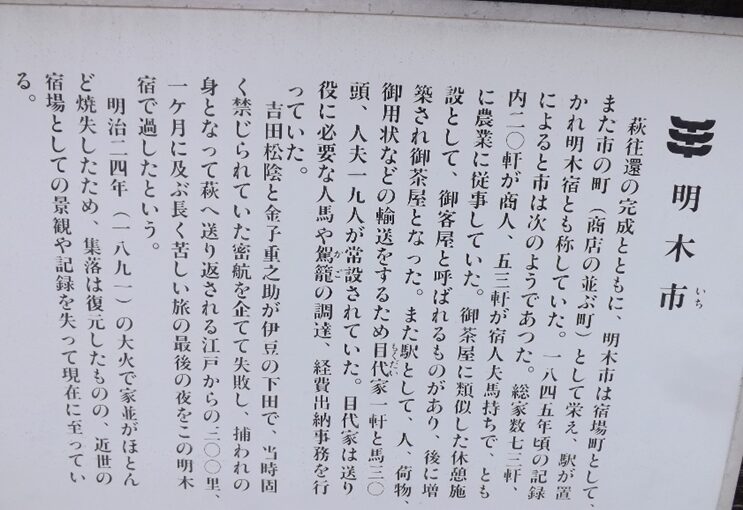

明木市宿(あきらぎいち)

宿の東に建つ乳母の茶屋現在は萩往還交流施設となり休憩・トイレが出来ます

「乳母の茶屋」のこの土地は、御茶屋の跡地で、ここに住居を構えておられた佐々木家に縁のある方で「乳母の茶屋」と名付けた佐々木由子さんによると、佐々木家の先祖に毛利家の乳母をした人があった、毛利公から御茶屋を下賜されたというのが伝わっているところから命名されたと書かれています。

茶屋の敷地内の市尻土橋(現在の明木橋付近)の石根継柱と沓石

明木市の街並みを振り返る

時代によっては、乳母の茶屋の所を左に折れて真直ぐ細い道を進み、明木川に架かっていた旧明木橋を渡り西来寺の下に出て右に折れる道。あるいは川の手前で右に折れて150m程川沿いに進み、左に折れて明木橋を渡る。時代によって道と橋の変遷があった。

左に折れて歩いていくと旧明木橋跡、右への旧道は民家で消失している。川向正面は西来寺

元に戻り150m程国道を進み左に折れて、明木橋を渡ります

明木川に架かる明木橋を渡る

明木川に架かる明木橋からの西側と東側の景色上の写真の150m程に旧明木橋が架かっていた

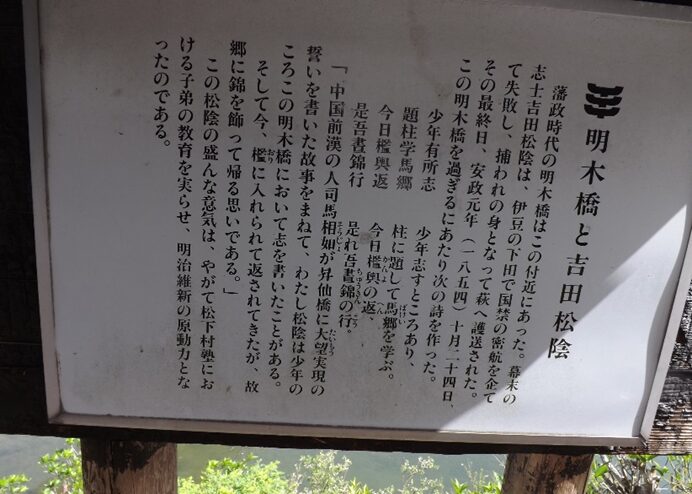

明木橋を渡った橋袂に、明木橋と吉田松陰の説明板

明木橋を渡り左に少し折れて西来寺に(寄り道)

西来寺の正面から川向を見る、明木市宿。時期的には正面の道から明木川に渡り架かる旧明木橋を渡り寺の下に来ていた。

立派な曹洞宗少林山 西来寺(せいらいじ) の山門。山門の瓦には天皇家と同じ「菊のご紋」が施している

本堂

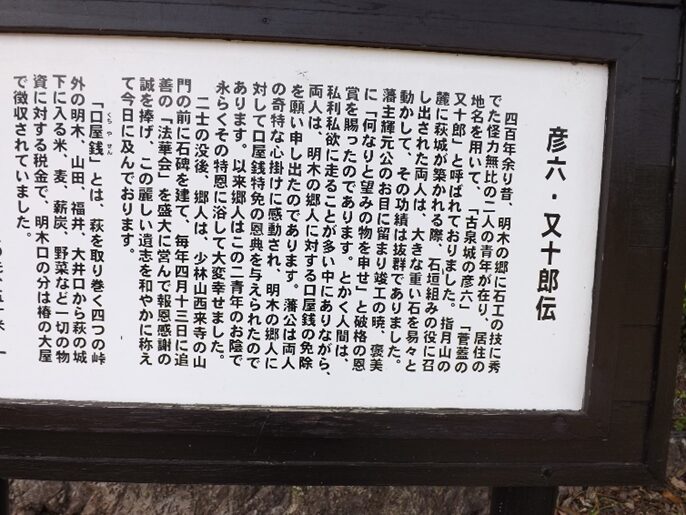

西来寺は、応永26年(1418)創建。本尊は阿弥陀如来。境内に慶長の頃、萩城築城の際、石普請に多大の功労があった、古泉城彦六・菅蓋又十郎の碑があり、今日なお供養の法華会を行われている。いかに住民より敬慕されていたのがわかる。境内に碑が残っているが逸した

曹洞宗少林山西来寺の境内に彦六・又十郎伝の説明

上から見た山門

正面下から見た山門

山門前からの明木橋

元の明木橋に戻り往還は右に折れて、右手の明木川に沿って北へ

明木橋から800m程静かな道を進む

やがて右手に民家があり、すぐ先で十字路を右斜めに往還は進む

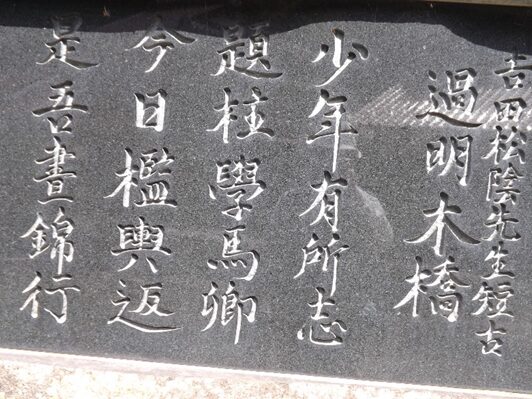

十字路はロータリーになっていて右斜めに進むと右手角に、吉田松陰の碑が建っています

明木橋から800m程歩くと吉田松陰歌碑

歌碑の横の道を進み高架下を潜ります

右に明木川を沿って進みます

暫く進むと左に、三士殉難の地

幕末、長州藩は幕府の長州征伐や四ヶ国連合軍との対応を巡って俗論(保守)派と正義(改革)派に分かれ激しく対立していた。結果俗論派が藩政の実権を握り正義派の士に厳しく弾圧を加えた。

高杉晋作中心に諸隊が山口に本拠を構え、絵堂の戦いで萩の藩軍を破った。萩にも高杉らの正義派に同調する藩士もいて、山口へ和平交渉に4名が使者として選ばれた。

香川半助(35歳)、桜井三木三(36歳)、冷泉五郎(35歳)、江木清次郎の4名です。山口の諸隊を訪れ和平交渉を行いましたが、藩軍の中にも和平に反対する者もいて、使者が帰途、この地明木権現原で待ち伏せして、香川・桜井・冷泉を殺害、江木に深手を負わせたうえ、香川と冷泉の首を倅坂にある烏帽子岩に晒したと伝わる。

三士殉難の地の後ろの畦道を進むとすぐ先に石灯籠と地蔵

畦道をしばらく進みます

畦道から堤防に上がったところで振り返る

暫く明木川に沿って堤防の道筋が続く

右に中所橋を見て真直ぐ堤防が続く

やがて明木川が右に急曲がりして離れるところで左への細い道に入ります。

この先はまた山越えの往還です左の建物の方への道に入る

この先はまた山越えの往還です左の建物の方への道に入る

山道への上り口、 権現社跡

入口から今歩いてきた往還道を振り返る

谷川に沿って登っていきます。谷川の水の音が気持ち良い

往還石碑と三戸石土橋

三戸石土橋を渡ると一気に急な坂を登る 忰坂の石畳(かせがさか)

結構急な忰坂の石畳の坂です

忰坂の石畳坂途中の烏帽子岩の案内標示

往還左に烏帽子岩前述の三士殉難の地で殺害された二名の首が晒された岩。日差しが入り明るいので怖くない

この付近の左手に国道萩有料道路のトンネルで抜けている。沢沿いの気持ちのいい道

やがて木組みの階段を上ると平らな道になる

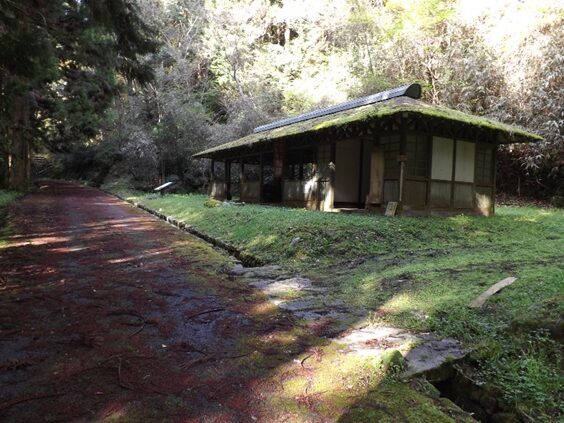

直ぐのところで萩往還休憩所の建物

振り返ったところ、疲れていないので休憩はしないが、でも立派な休憩所、トイレもあり往還は最高に整備がされているのでありがたい

休憩所すぐ先に 鹿背隧道(かせずいどう)長さ約182m・幅約4.2m・高さ約3.9mの石造り、国の登録有形文化財明治16年(1883)に作られた。丁度忰坂峠の下を通っている。中は真っ暗です、もし一人で歩くのであれば、少し引いてしまいますね

往還は隧道の30m程手前を、右の木組みの階段を上ります。

階段登り口左の案内板

階段途中から振り返って下を見る

綺麗に作られた木組みの階段を上る

階段を登りきると 忰坂峠(かせがざか)に至る

忰坂峠の忰坂駕籠立場跡、藩主一行が小休止するため設けられた施設で、殿様の駕籠を置く台、切芝の台が2か所ある

峠からの下り、佐々並を出発してからまだ歩いている人に会っていない。私一人の貸し切りの旧道です。

何度も同じことですが、最高の道という言葉しか表せない

同じような道を撮っていますが、折角ですので記録しておきます

萩往還石碑、ようやく道の駅まで来たようです

忰坂の萩からの上り口、石碑の向かって右の道を下ってきました。舗装道に出ますが、すぐ左の細い下り道に入ります。

登り口の案内標示

向かって左の道を下ってきて、すぐ鋭角に左、正面の道に入るところで手前が舗装道

自然石の敷かれた道です

道の駅の駐車場に下りてきましたところ振り返る

道の駅萩往還公園駐車場に出ました

道の駅前に立つ、伊藤博文・木戸孝允・山県有朋像

山田顕義・品川弥二郎像

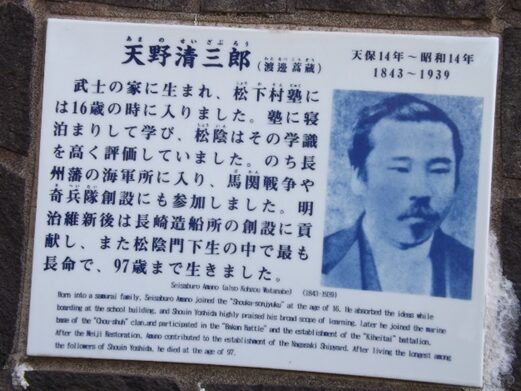

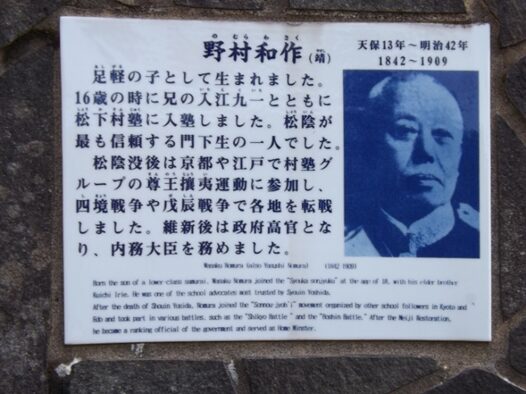

天野清三郎・野村和作像

吉田松陰・高杉晋作・久坂玄瑞像

5人の像の後ろは国道で、道の駅の前にトンネルが抜けてきている

萩往還公園内の 松陰記念館

道の駅 往還は地下道で道の向かい側に行かなければ国道は渡れない

道の駅の国道反対側に出て駐車場の北側、国道を歩かず柵の切れたところを左に入ります

左に入り石の敷き詰めた道を下る

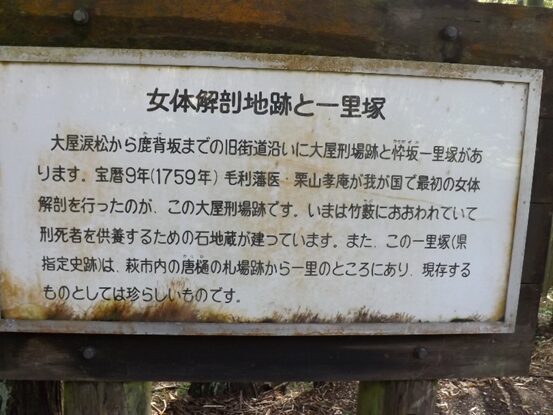

左下に 大屋刑場跡に立つ首切り地蔵

大屋刑場跡・女体解剖地跡

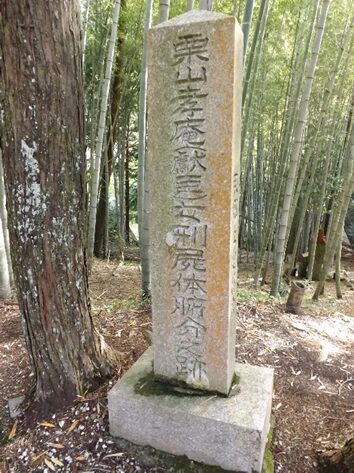

往還沿いに栗山孝庵女刑屍体腑分之跡の石碑竹林の中にあり、明るいが少し気味が悪い

往還の道から左下の刑場跡を見たところ

その先木組みの階段を下っていきます

太い竹がよく整備されとてもきれい

下ったところで右に折れます

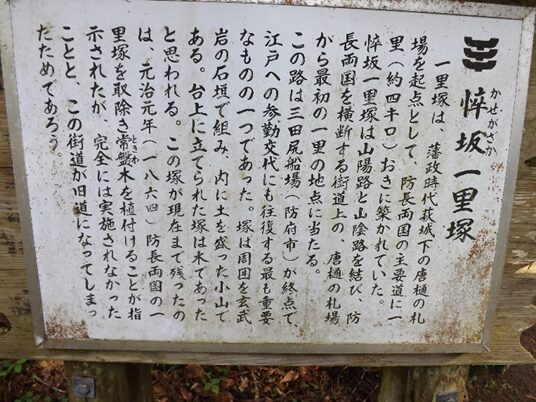

右に折れたすぐ右手の小高いところに悴坂(かせがさか)一里塚

萩城下の唐樋札場から最初の一里塚で石積みが残る

一里塚から右上の国道に沿って少し進み、右に折れて国道下のトンネルを潜る

トンネルを潜った先の道、左に進む

中国自然歩道を少し歩きます

石造りの 祠

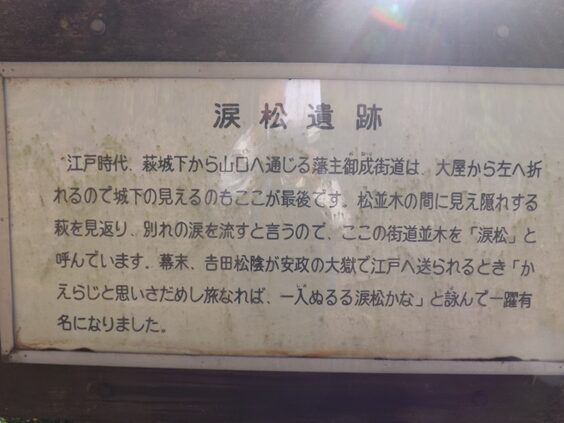

前方左に涙松址の碑が見えてきます

旅立つ人が最後に見える萩の城下の眺め、これでいよいよ萩の街ともお別れだと涙し、また帰って来た時は嬉し涙を流すことから「涙松」と名付けられた。

吉田松陰が江戸伝馬町の獄におくられるとき

「かえらじと思いさざめし旅なれば一人(ひとしお)」ぬるる涙松かな」 と詠った場所である

涙松の遺址

霞んでいるし、民家が建っているので少し見ずらいが、何とか萩城下が望める

涙松を通り、大屋の集落に入る大屋川に架かる観音橋を渡る

観音橋袂の道標 「右河内木間道、左山口小郡道」

観音橋から右の大屋川に沿って暫く歩きます

椿集落を通り、北西に進む

やがて東からの車道に出ますが、この先さらに北西に進むのだがJR萩駅までの道が消失しているので迂回します。

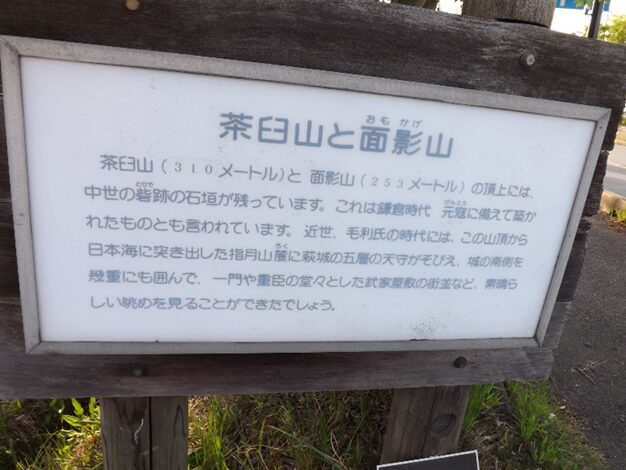

途中、茶臼山と面影山の説明板がありました

国道の高架下を潜りJR萩駅南西の地点に出ます

JR萩駅までは往還は消失しています。また往還は萩駅を斜めに通っていました。萩駅の歩道橋で正面口に出ます。

歩道橋から歩いてきた山並みを振り返る

JR萩駅

JR萩駅正面のロータリーで、真直ぐ北への道が元旧道

萩駅舎を見る現存する数少ない鉄道開通時の駅舎で地方の発展するうえで存在が引用される建造物で国の登録有形文化財です。

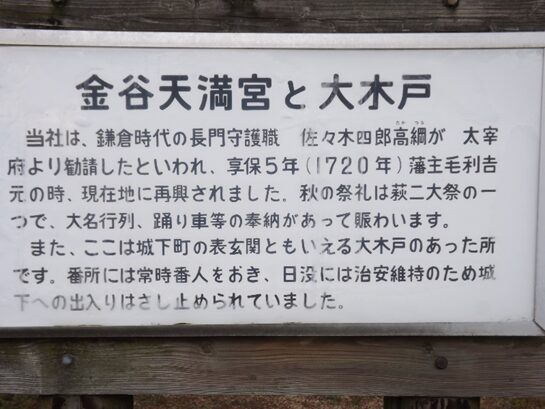

萩駅を後に北への真直ぐの道を進み交差点を横断、すぐ先右の杜は金谷神社、前はかつての大木戸跡で萩城下の入口です。

鎌倉時代に太宰府より勧請したと伝わる。享保5年(1720)藩主毛利吉元の時、現在地に再興れた。秋の祭礼は萩の二大祭りの一つで、大名行列、踊り車等で賑わう。また、ここは城下の表玄関と言える大木戸のあったところ。番人を常勤させ酉の刻(日暮れ)から、卯の刻(夜明け)までは城下への出入りを差し止めた

金谷神社の前から、萩駅方面を見る

鳥居の傍に 道標と金谷天満宮

読めないが 道標二基

金谷天満宮を過ぎて往還を北に進む

右に浄土真宗 蓮正寺

橋本川に架かる橋本橋を渡る。いよいよ終起点に近づく

橋を渡った正面建物辺りが 御番所跡

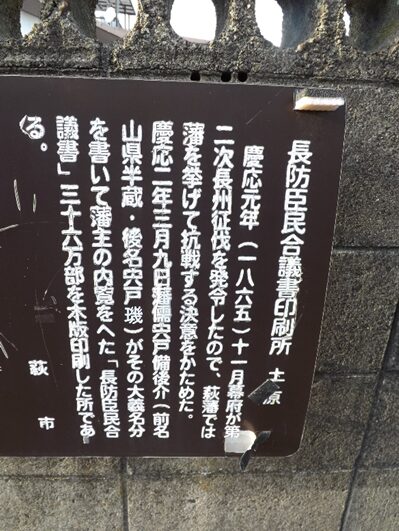

右に郵便局を過ぎ次の辻、御許町を右に折れるとすぐ先左に 長防臣民合議書印刷所跡碑

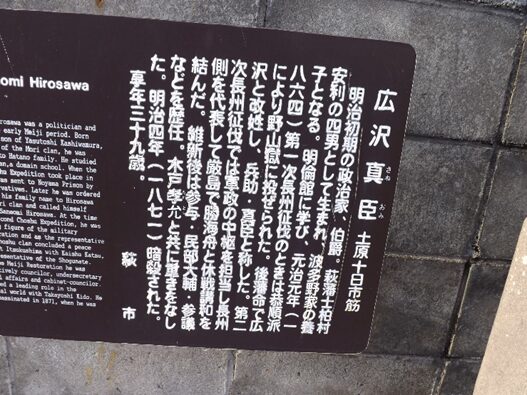

更にその東に 広沢真臣誕生地碑

元に戻り北へ191号線の交差点を横断

交差点から300m程進んだ先の交差点を左に折れる

更に数十mで右(北)に折れる右に萩バスセンターがあります、その北側が

萩往還起終点の唐樋札場跡

道標

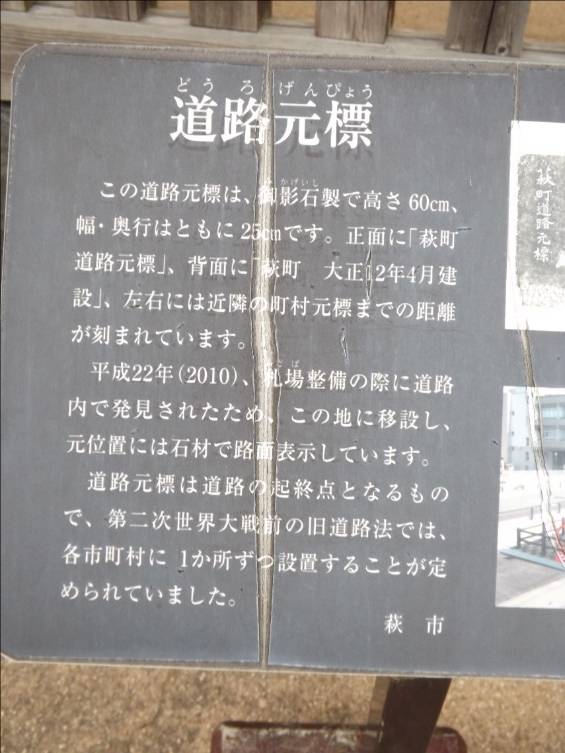

萩町道路元標

道路元標の説明

札場から今来た往還を振り返る

萩 往 還 完 歩

佐々並 12時スタート

唐樋の辻 17時45分

40.516歩 24.30km 1.316kl

コメント