龍馬生家跡~中村街道で須崎へ・梼原街道でかわうそ公園~須崎への脱藩別ルート説。前回失敗した峠越え再挑戦

歩いた日程 (2021年11月24日~30日)5年ぶりに挑戦

1回目2016年5月に歩いてから随分と年数が空いたが、脱藩道を完歩するべく歩き始める。前回で述べたように脱藩の道がほぼ解明されているが、それ以前にルート説があった道をこの機会に歩いてみます。今回は下記の通り歩きました。

(1)中村街道と重複して高岡から須崎へ、須崎で梼原街道を新荘川に沿って北西へ進み、津野町の西谷で朽木峠か らの脱藩道と合流する須崎ルート説を歩く。(行程の便利上西谷~須崎に歩いた)

(2)前回歩いた時完歩出来なかった峠越え、壁地峠越・当別峠越・和田越・大越峠越えの再挑戦。

(3)龍馬・惣之丞脱藩時の宮野々番所破りの山道を抜ける。

(4)吉村虎太郎、生家より力石を経て城下へ・生家より宮谷を経て梼原方面への道で九十九曲峠越の脱藩道に通じ る道を歩く。

《第1日目》 11月24日

夜行高速バスで高知へ

《第2日目》 11月25日

高知駅前早朝着 午前中市内の史跡を回る午後、龍馬記念館を起点に中村街道を重複しながら荒倉峠越えで土佐市高岡へ

《第3日目》 11月26日

高岡7時15分出発、名古屋坂越から須崎へ、須崎市内の史跡を回る。

《第4日目》 11月27日

須崎からバスにて壁地トンネル手前まで移動し、壁地坂峠越1回目踏破出来なかったので再挑戦する。

力石からの吉村虎太郎生家を目指す。生家で虎太郎が梼原方面へ通った宮谷への山道を聞き、かなり厳しい獣道であったが宮谷へ抜けることができた。この宮谷への山道を虎太郎は梼原に出て宮野々番所前から九十九曲峠越えの脱藩の「維新の道」の旧道に繋がる道を歩きます。

当別峠越え、第1回目峠頂上まで登ることができたが先の下り道がわからず、再挑戦。

《第5日目》 11月28日

民宿「天山」からバスで梼原へ。

前回歩いたが少し違っていたので、梼原の和田越を再挑戦。

素晴らしい切通の大越峠頂上から、前回は藪で完全に道が無くなっていたので越えられなく引き返し維新トンネルを抜けたが。今回再挑戦、冬場で藪が少なく峠越えが出来るか。

龍馬達が宮野々番所前を通らず、関所破りの山越えの道を挑戦。

宮野々番所前からタクシーで梼原に戻り、バスでかわうそ自然公園内の宿、前回とまった「葉山の郷」へ。

《第6日目》 11月29日

11月26日の続き、葉山から梼原街道を逆に歩き須崎まで。

【結論として実際歩いてみて須崎ルート説は、遠回りで無理であると結論】

《第7日目》 11月30日

午前中、高知市内史跡回り、午後高速バスで大阪へ。

第2回目 坂本龍馬・吉村虎太郎土佐脱藩の道を歩く

2021年11月25日

24日の夜行高速バスで高知駅前に着く

25日午前中 高知市内の史跡を回ります

午後 高知龍馬記念館~荒倉峠~高岡

高知駅前の南北の通り

高知駅から南へはりまや町の江ノ口川左に、高知八幡神社・釣船神社

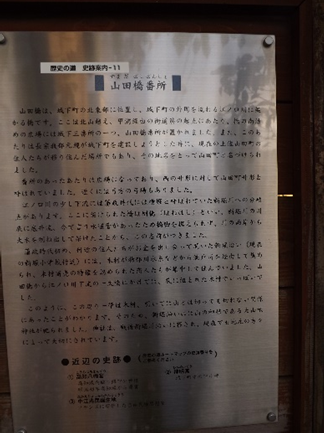

近くに山田橋 参勤交代の道 番所跡現幸辻ビル地:山田橋番所碑:高札場跡

山田橋:参勤交代の道 番所跡現幸辻ビル地:山田橋番所碑:高札場跡

山田橋牢屋跡

平井収二郎・弘瀬健太・幸徳秋水らが処刑された場所。純信・お馬の面晒の刑地南からきて橋の手前左

一筋南側の筋 中江兆民誕生地碑

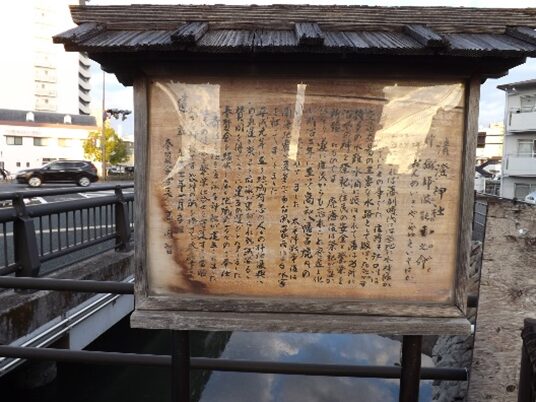

はりまや町3丁目桜井橋跡付近改修中、清澄神社跡の説明

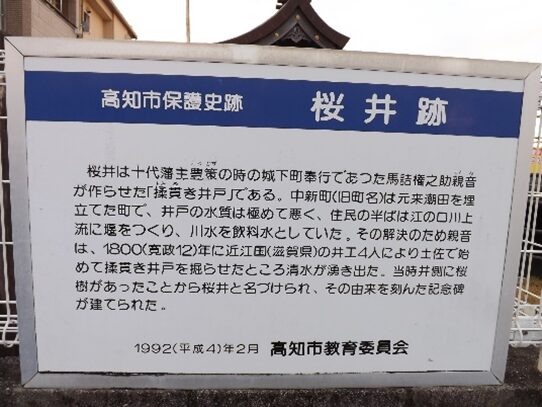

桜井跡の説明

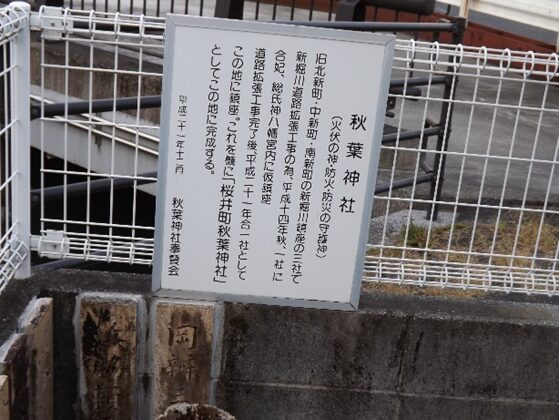

秋葉神社

桜井橋付近

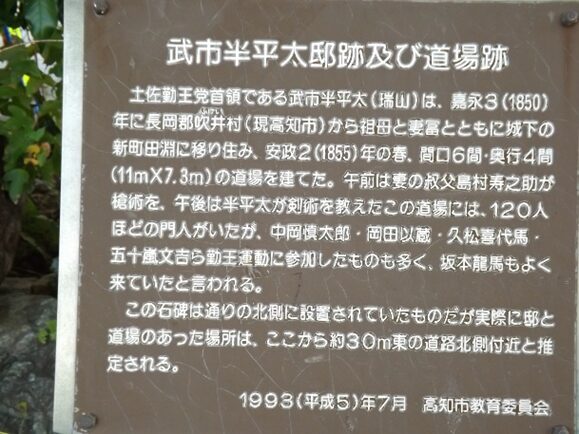

桜井橋の東側、横堀公園の武市半平太(瑞山)邸及び道場跡

横堀公園周辺にあった

横堀川

はりまや橋

高知では純信・お馬が非常に有名で市内や須崎で多くの話や遺跡が残る

純信がお馬の為に〝かんざし〟を買った国吉酒店「旧橋屋」雑貨店

はりまや橋交差点

はりまや橋交差点の東、浦戸町の一角 七町とよばれた古い町の一つ、沿岸には問屋が並び繁華な商人街であった。坂本龍馬に強い影響を与えた画人河田小龍、海援隊士長岡謙吉はこの町の出身龍馬死後二代海援隊長、明治5年(1872)6月東京にて病死、享年39歳正五位。墓は芝増上寺塔頭安養寺

河田小龍邸跡

得月楼駐車場が 長岡謙吉邸跡 得月楼の前身は「陽暉楼」で元思案橋近くの花街にあった

はりまや橋交差点の東文化プラザの傍、九反田公園 龍馬の継母、北代伊与の実家跡

九反田公園の東鏡川沿い、東九反田公園

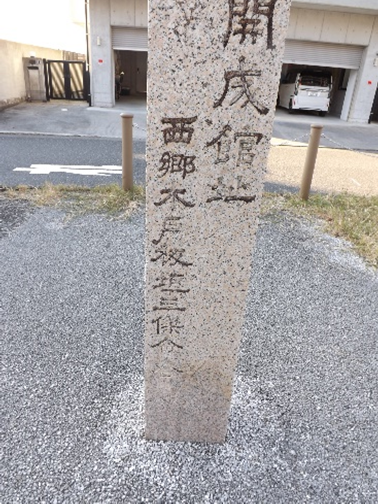

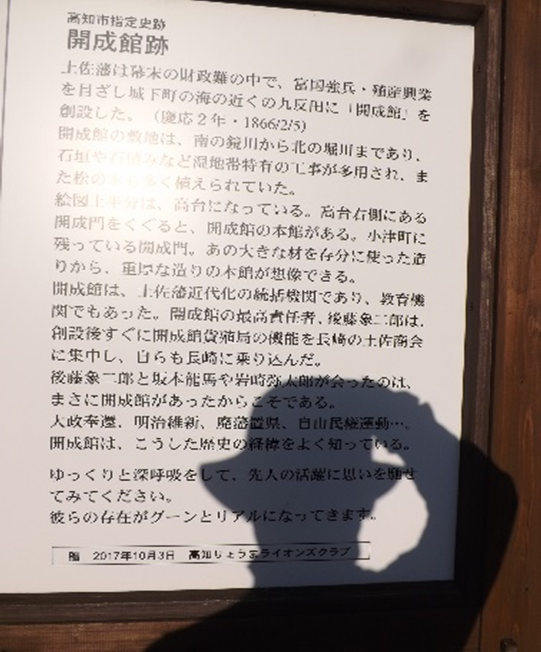

公園は元土佐藩の 開成館跡土佐藩精神集積鍛錬の聖地

西郷・木戸・板垣・大久保・福岡による会談跡

寛政之祖国碑が建つ公園の正面

公園の正面

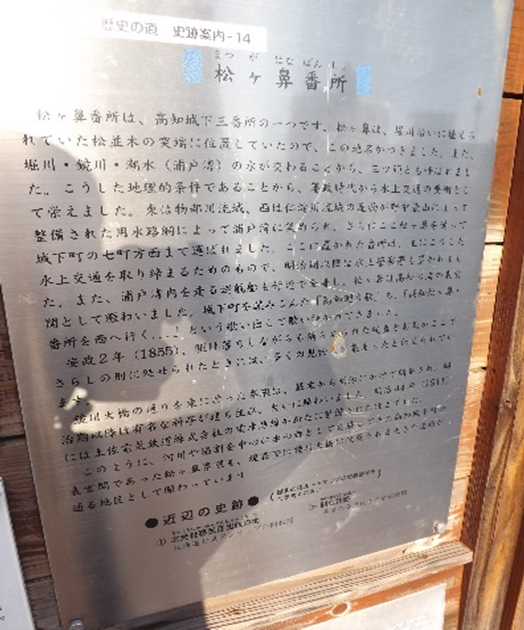

東九反田公園正面横堀川北岸に 三ツ頭番所跡(松ヶ鼻番所跡)

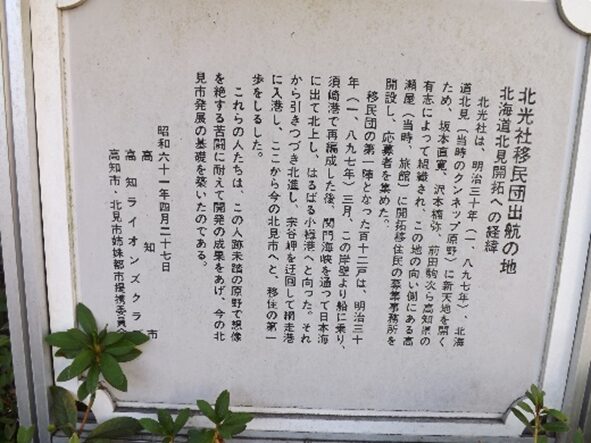

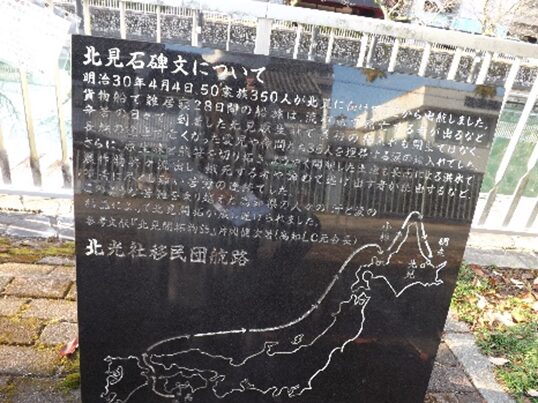

横堀川北岸に 北光社移民団出航の地碑

横堀川に掛かる大鋸屋橋遊覧船が並んでいる

朝倉町は七町の一つ豪商美濃屋はじめ商人の町

はりまや橋交差点の南の 恵比須神社

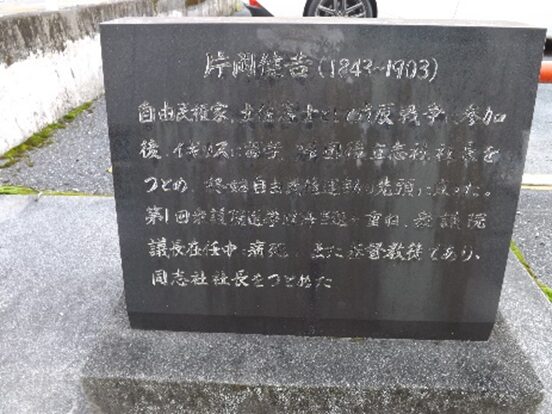

はりまや橋の西本町二丁目国道より一筋南の筋、片岡健吉誕生地

片岡健吉邸跡の筋東側、高野山真言宗 高野寺

板垣退助誕生地 征韓論に敗れ下野、自由民権運動の最高指導者

帯屋町の 高知大神宮

本町4丁目の堀端に家老五藤氏の屋敷跡

高知城を望望む

高知城大手門

大手筋の山内容堂誕生の地碑

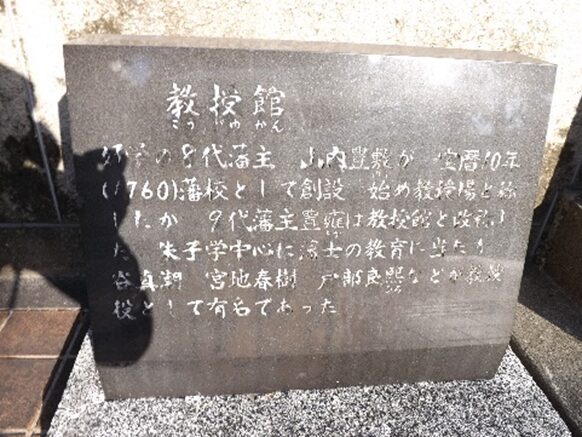

追手筋の土佐女子高の前 北会所教授館跡

大手筋沿い南側この辺りお馬の奉公先小倉六右衛門邸跡

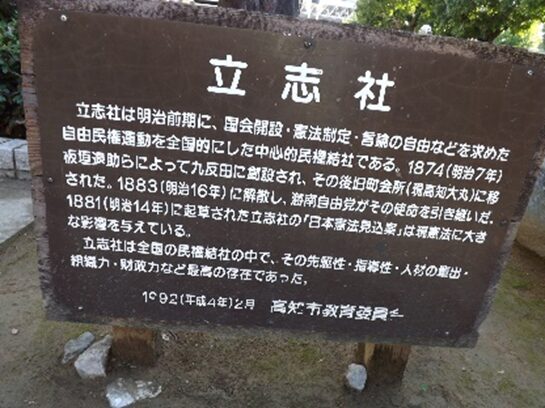

中央公園の東入り口 立志社跡碑 征韓論に敗れて下野した、板垣退助を中心に片岡健吉・林有造・植木枝盛らが参画した政治結社

北に進み江ノ口川に掛かる橋

橋を渡り直ぐの道を右に折れた大川筋左に

大川筋の手島家武家屋敷(資料館)三河出身で山内一豊に従って入国、200石の馬廻り

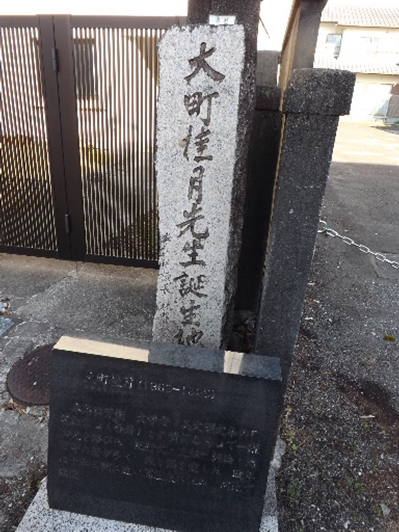

前述の川を渡る手前左に入ると直ぐ文学者 大町桂月誕生地碑

小南五郎右衛門誕生地碑 大川筋川沿いに土佐勤王党の理解者で山内容堂の側近、明治15年(1882)2月12日没享年71歳

小南五郎衛門誕生地の東に 間崎滄浪邸跡碑 幕末の志士、江ノ口に私塾を開き多くの子弟を教育土佐勤王党に加盟、容堂の命で捕縛され藩の獄で自刃

JR入明駅の東、寿町に土佐一宮真言宗豊山派 安楽寺 本尊の木造阿弥陀如来坐像は国指定

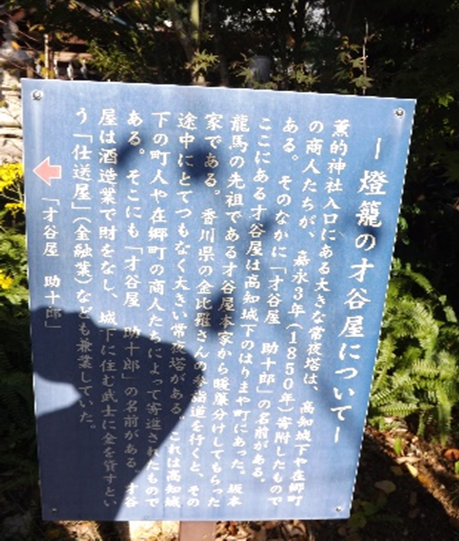

お寺の傍に 薫的神社

更に西側に小津神社

安楽寺を東に進んだ右一筋南の図書館の近くに 有信社跡

午前中の市内回り足早に終了、

午後スタート:須崎回り脱藩説ルート高岡へ

朽木峠説以前のルート説であったが遠回りで今はその説は亡くなっているが歩いてみます。

高知駅スタート

駅前広場に立つ 坂本龍馬・中岡慎太郎・武市半平太の像(台風の時は撤去するそうです)

真っ赤な はりまや橋

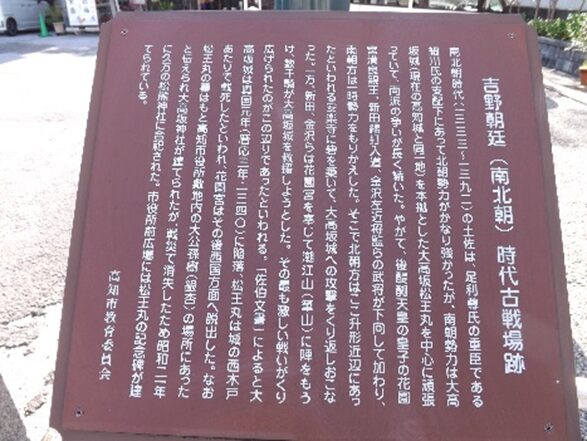

とさでん電停枡形駅付近で南北朝時代の古戦場跡

上町1丁目東側に 馬場辰猪誕生地碑 自由民権運動家、慶應義塾に学び英国に留学、後渡米して日本を広く紹介同地で客死

その傍に浄土宗 稱名寺

上町一丁目に入る、中村街道起点(松山街道重複) 8時40分スタート

右にホテル南水前の街道

左に龍馬生まれたまち記念館

上町の松山街道・中村街道の起点を振り返る。暫く真直ぐ西に進んでいきます

上町5丁目思案橋交差点

思案橋交差点より南の新月橋方向

交差点を横断したところで、思案橋跡の欄干が残る。番所跡でもある

またここでも純信・お馬が面晒刑に処せられた場所、二人は何か所かでこの刑に処せられている

その数十m先右下小川を挟んで低くなっている一帯は、元花街で最初の陽暉楼もここにあった、映画でおなじみ

第1回目に同同じ道を進んでいるので簡単に、鏡川町から左に入り鏡川に架かる紅葉橋に出ます。

紅葉橋から左(東)を見ると、かつて200m程下流が渡し跡。左側(北岸)が「雁切刑場」で暗殺された吉田東洋の首が晒された、また不遇であった人切り以蔵こと岡田以蔵が処刑された場所

橋を渡り右に折れる

50m程進むと街道は分岐、真直ぐは定説の松山街道で第1回目で歩いた道。左斜めに進むのが中村街道でかつての須崎ルート説の一つであった脱藩道

300m程進んだ右に 筑後神社

街道を挟んだ左に 三佛堂

写真には撮れていないが右に、山崎神社、さらに少し先左に入っていくと、松本神社、石南神社と続く神社が多いが維持が心配してしまう

朝倉本町辺り、この先右に入ると伊野部神社 街道は南に方向を変えます

右に県立福祉センター、養護学校が並ぶ

その先の分岐は左の広い道

直ぐの広い新道の56号線西横町交差点を横断

すぐ右に 法巌寺

200m程で神田川に架かる海老橋を渡る

暫く先で左にカーブ100m程先の左T字路で右に折れます

すぐ小さな小川を渡った左に、弘法大師遺跡佛が並んでいます

少し歩くと分岐があり、右の下り道が旧道のように見えますが、左の上り道を蛇行しながら進みます

右手に朝倉の新しい住宅地がよく見えます。いよいよ荒倉峠への登り

蛇行しながら左の山腹を歩くが、舗装された車の通れる道になっている

分岐の道右へ、この街道はスタート時から全く案内表示はありませんので、資料を持参しなければすぐ迷ってしまう。街道として歩く人もいないのでしょう

左に一軒民家が建っています。隣近所もなく住めば都だろうか

この辺り地下は荒倉トンネルが抜けています

左廃品工場のようで、右にカーブこの辺り荒倉峠跡と言った方がいいようです、全く想像ができない

いつの間にかかなり上って山深くなっていますが、山道の支線が至る所に出ています。旧道がどれか今となっては全くわからないし、新しい舗装道になっているので厳しく感じません。

蛇行しながら進んでいくとT字路に出て右に折れます。手前左に広い敷地の鶏舎。旧道はもっと厳しい道であっただろうが、痕跡がなく全くわからない

右に折れて下っていく右手に、敷地の広い大きな白い建物が並んでいるが、塀に遮られよくわからないがニシモトと書かれている

1㎞あまりほぼ真直ぐの下り道、左に採石場が砂が煙って空気が悪い。最悪の環境の峠道に変貌してしまっている(多分業者関係の人はこの分を見て怒るでしょう)

採石場が終わり暫く下って行きますと左に旧カーブします。カーブの正面は工場と広場になっています

坂を下ると右にカーブする左側に荒倉神社弘岡三ヶ村の総鎮守、江戸期は山内家の狩り場であった

荒倉神社

鳥居や立派な社殿が歴史の重みを感じさせますが、周辺には殆ど民家もない静かなところ

約1300年前に奈良県吉野郡下市町の丹生川上神社から勧請したと伝わる。後に奈良県の春日大社及び長野県の諏訪大社からも併せて四柱の神様を勧請した、弘岡上・中・下の旧三村の総氏神で、災除けの神様として崇敬が篤い。

鳥居の両側に年輪を感じさせる狛犬の対が鎮座

荒倉峠を背景にした神社

春野町弘岡を南に真直ぐ進みます

集落がありました

少し先で信号のある新道との交差点を横断

信号を越えて振り返ると向かって右手の山の山麓に神社があったようですが見逃しました 天一神社

交差点より100m程先の分岐を左の道

少し進むと右手にサンシャインがあり、56号線のバイパス道路を横断すると右手に春野郵便局を見て南にその先しばらく直線の道を歩く

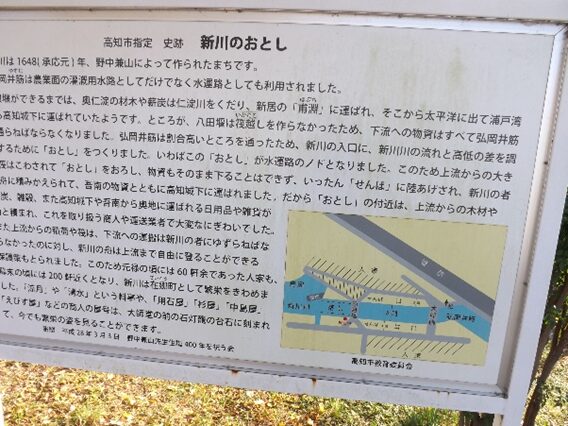

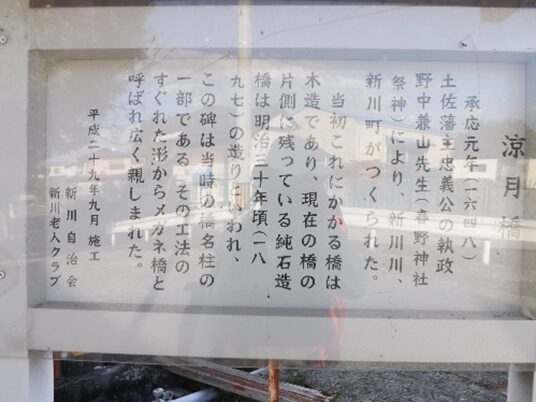

左の春野西小学校を見て進むと、右奥に天之水分神社、教秀寺、若宮八幡宮と続く。そして新川川の新川橋を渡り右に川沿い折れまする前に手前の川沿いを少し入ります 新川のおとしの説明板と涼月橋の説明

神社の傍の涼月橋からの新川川

春野神社

もとの道に戻り新川川に掛かる新川橋を渡り、すぐ次の信号交差点を右に折れる

右に折れた川の南側の道

少し先の分岐を右の遍路道を進む

春野神社の新川川を挟んだ南側に 恵比須神社

神社の裏手川沿いに建つ、重厚な土蔵

すぐ右に掛かる石橋を渡り左に折れるところを振り返る

手前左に 新川大師堂と灯篭

堤防から見て向かって右の遍路道を進んできた、前述の春日神社は左の車道沿い右

仁淀川の堤防を600m程進み一つ目の仁淀川大橋まで進む

仁淀川に架かる仁淀川大橋を渡ります、大橋の真ん中あたりで土佐市に入入ります

振り返ると高知市

左側の遠景、結構大きな川です

橋を渡った袂から下に降りて、橋をくぐる道

すぐ先で56号線に出たすぐ右に 弥勤神社

56号線をしばらく歩く

高岡の市街地に入りました

その先2つ目の信号を左に折れると、旧道に沿った街並みです

600m程旧道を進み小川沿いに右へ入っていくと高岡第一小学校、その隣にある

兼山神社 江戸初期の土佐藩家老野中兼山の指揮のもと街中の井筋(用水路)を整備した

この近くに今夜のとまるホテルがあるのでここで終了します。

11月25日高岡着 52.671歩 34.2km

午前中市内史跡を自転車で回り、龍馬記念館12時スタート

高岡ホテル15時15分着。高岡ビジネスホテルに宿泊

コメント