2011年6月14日

奈良市猿沢池から桜井市近鉄朝倉駅北の慈恩寺交差点

本日は奈良市の秋篠寺から佐紀・佐保路を完歩して東大寺転害門に着く。そこから20分ほど暫く歩き猿沢池に進む。予定通り今日は猿沢池から桜井市朝倉駅近くの初瀬街道との分岐点まで歩くことにしている。

猿沢池スタート10時、朝倉駅に着いたのが16時45分。

佐紀・佐保路 21.901歩 13.14㎞ 542kl

上街道(上ッ道) 42.641歩 25.58㎞ 1.314kl

1日トータル 64.542歩 38.72㎞ 1.647kl

よく歩いた一日であった

上街道(上ッ道)は奈良と桜井を結ぶ街道で、古代には「上ッ道」と呼ばれた。

飛鳥時代に奈良盆地を南北に横断するために整備された道の一つで、現在の奈良市と桜井市を天理市経由で結ぶ。現在の道路では国道169号線に相当する。

6世紀後半から7世紀にかけて整備された古代の直線道路で南北に延びる道としては一番東側に位置し、同様に南北に縦断する中ッ道、下ッ道とほぼ同じ間隔で南北に平行に延びる。桜井市から天理市南部にかけて比較的よく形跡が残っている。その道幅は43mと推定されている。しかし平安京遷都以降は次第に衰退していった。平安時代以降は官道としての機能はなくなり、神社、寺院への参拝道として賑わった。特に長谷寺、室生寺、三輪明神、伊勢神宮への参拝道で賑わった。

興福寺の境内を通り猿沢池との間の三条通りに出る暗峠街道でもある

三条通りで猿沢池の北側にある楊貴妃桜

三条通り、右が興福寺、左が猿沢池

猿沢池の北西の角三条通りとの角に 謡曲「采女」と采女への哀悼歌をおさめている

猿沢池の渕にある塔

猿沢池からみる興福寺の塔

上ッ道の起点

左に猿沢池を見て、南西に真っ直ぐ進んでいきます

常夜燈の間、小さな橋を渡り街道を進むかつて橋を渡った左に魚佐旅館があった。江戸末期の建築で昭和42年取り壊された。

少し進むと左手に 猿田彦神社

この辺り一帯は通称 奈良町通りと呼ばれている、静かな旧家が並ぶ通りである。

神社の角のところに、上ッ道・伊勢街道の標識が架かっている

南に奈良町通りを進む

派手な門の 住吉神社

広い道を渡ったところを振りかえる

更に南に進む

格子の連なる街並みは、江戸時代以来のもの。この辺りは中新屋町で元興寺焼失後新しく民家が建てられ名付けられた

突き当たりに お地蔵さんと道標かここを左に折れる

50mほど古い民家をみぎにみて、右に折れる

元興寺塔跡

世界遺産と思われない程こじんまりとした歴史ある寺。元興寺は蘇我馬子が建立した日本最古の寺・法興寺である。

平城遷都で飛鳥からこの地に移された時に新たに名付けられたという。当時は興福寺よりも広大であったという。京に都が移ると衰退していく。江戸時代には大火に見舞われ、極楽坊を残すのみとなった。その後住む人もなく荒れるに任せていたが、戦後現住職の父や地元の人々の努力により復興され沢山の観光客が訪れている。

街道付近両側に元興寺極楽坊境内・塔跡・小塔院跡等々、如何に広大であったかが伺わせる。

灯籠

御霊神社

奈良町を更に南に進む

砂糖傳 砂糖を扱っている

ならまち格子の家が左に

道角の 道標

高林寺高坊旧跡の碑が門前に

左に扇湯の煙突が見える

その先左手にならまち新興館

奈良の伝統産業である蚊帳の製造業で、安政2年の創業で勝村商店の分家として大正初期の建物。改修後地域文化の振興を目的としてオープンしている

中辻町に入る、振興館の直ぐ先の信号交差点を渡り更に進む。スタートからほぼ真直ぐの南への道

右手に朱の鳥居に囲まれた 祠がある

更にその先右手に 常夜燈2基と地蔵の祠、道標が並んでいる

右手方向にJR京終駅がある。その先で小さな川に架かる橋を渡る

肘塚町に入り岩井川に架かる岩井橋を渡る

出屋敷町の集落を進んでいきます、右に少し離れたJR奈良線が並行しています

左手に歴史を思わせる旧家がある

その先出屋敷町の信号を渡り真っ直ぐ進む

長閑な静かな街道を進む

左手に 高井神社

横井集落を進む

右手の池が切れたところに お地蔵さんが祀られている

直ぐ先左の川に沿って南に進んでいく

帯解の街道

地蔵院橋を渡る

橋の直ぐ右手に 帯解寺安産祈願の寺

帯解寺山門

本堂

その先の交差点で少し(寄り道)、交差点を右に折れJR桜井線を高架で渡り進むと

春日神社

神社の前の 福徳延命地蔵尊

南側にある 隆興寺

元の街道に戻り進む右に帯解駅を過ぎる

すぐ左に 真言宗龍象寺

田中町の街道

蔵之庄町に入る

51号線の交差点を越える、左側に高井病院

蔵ノ庄の街並みも古い虫籠窓が残る

街道より少し細い道を左に入ったところに 蔵福寺

お寺の東側の池の土手のところに 灯籠と土手補強工事碑

再び街道に戻り南に進む

善堤仙川に架かる蔵ノ庄大橋、名前は大きいが橋は小さい

橋を渡ったすぐ右手川沿いに 稲荷神社

更にその西側に 祠が

更にその西、川に沿って並んでいる 八王子神社

街道に戻り直ぐ先の右手に、古い民家が並ぶ

その民家の先で少し左に折れる、左に折れた街道を振りかえる

その先すぐ右に 祠が

二股道を真っ直ぐ右の道を進む

楢町の街並みに入ると、左手に沢山の お地蔵さんが整然と並んで祀られている

すぐ東側に 楢興願寺

お寺の南側隣に かぼちゃ薬師堂

かぼちゃ薬師標示からの街筋

真っ直ぐの道を進む、出発点からほぼ真直ぐの南への道が続きます

左側に楢神社の森が見えてくる

楢神社

境内に八代目市川団十郎奉納の 実僧井の井筒、井戸水は子供の授かる霊水

檪本町に入るここの古い街並みが残る

左側に 長林寺

その直ぐ先角に左手に 道標が二基

その直ぐ先右手に山ノ辺の道と書かれた 道標

右に入るとJR檪本駅古い民家が並ぶ

左手民家の軒に 灯籠

交差点に出る右手手前角にある 道標 右なら 左たつた

交差点の先の街道

交差点を少し右に折れると左手に、未生流流祖御廟と書かれた

融通念仏宗放光山 大興寺

街道に戻り少し進んだところに、石柱に囲まれた、愛宕山灯籠

その先、市場自治会館横の交差点の角に 馬出の町並の案内板が立っている

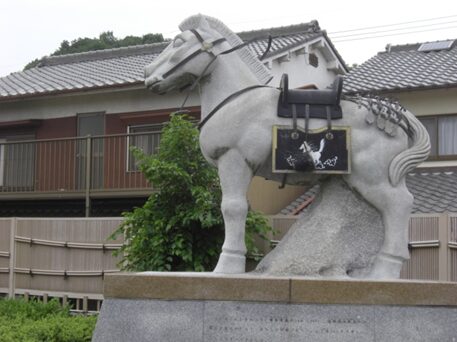

上街道(上ッ道)と高瀬街道の交わったところで古くから市場が開かれ、商業の活発だったことから「市場」という小字名が付いている。上街道から東方へ高瀬街道に沿ってのびた部分を「馬出」と呼び、主に大和高原から薪炭を乗せて下り、この地で荷をおろし、帰りに食料品や日用品を買って帰る人馬で賑わった所。また、荷を運ぶ馬をつないだ「馬つなぎ」の遺構も残されており、昔は流通の中継地として栄えたところです。と案内板に書かれている。

街道の交わった辻

直ぐ先で西名阪高速の天理ICの傍を潜る

在原寺跡と在原神社を抜けていく

石上町の街並みを進む

十字路が少し偏屈しているが真直ぐ

十字路の角に 道標

石上町の 道標と水路の上のお稲荷さん

稲荷の溝にそって少し左に入るとその近くにある 石上市神社

神社の傍にある 石碑

その先進むと右手に 花園寺

田部町から天理市街地に入っていく。

天理市街地でも旧道沿いで静かな街並みが続く

大きな旧家が並びます

左にカーブする右手に 福田山浄土院 水子地蔵尊御安置

緩やかに左にカーブしながら進む

右手に 灯籠大小二基と祠の大小二基が並ぶ

またその直ぐ先、左に お堂が大小二基がある

更に道沿いの木の先に 祠が

左に緩やかにカーブしていたその直ぐ先右手の角にタバコ屋があり右手正面にお堂が見えるところを右に折れる

右手に折れた先の街道

右に折れる辻から、今歩いてきた街道を振りかえる

右に折れる辻の左手に 自然石の道標

その直ぐ先街道より少し右に入ると 祝田神社の森

祝田神社

別所町・田部町のこの辺りには天理教の大きな詰め所が沢山建っている間の道を進んでいく

左斜めに進む道と、真直ぐのやや細い道が分岐するが、左斜めに進みそのさき右に緩やかにカーブして再び南南へ

小さな小川に架かる橋を渡り右へ

真直ぐの南への道、詰め所と詰所の間を抜け自動車道の交差点に出る渡ったところから振り返る、交差点進行方向左に行くと天理警察

交差点を渡り更に真っ直ぐ進む

暫く進むと広い交差点に出る。右に折れると近鉄天理駅。左に折れると天理教本部の方面へ。天理教一色の町

右手天理駅前のメイン通りを渡る

メイン通りを渡りさらに真直ぐ南への真っ直ぐな道、川原城町

右側に 灯籠と祠が

その先直ぐに駅と天理教とを結ぶアーケードの商店街が延々と続く。大祭などの時は信者で歩けないほど沢山の人が御参りする商店街

少し先で突き当たるので、左に折れすぐ右に折れる辻

辻を直ぐ右に折れたところ南に進む道

辻の左手に 神明神社

その先、丹波市町に入り信号交差点を真っ直ぐの街道を進む

左手に 久保院

直ぐ先の小さな川を続けて渡る

街道沿い左側の 宮崎酒造の大きな建物

その先でくの字に曲がり、丹波市町に入る、左に郵便局があります

古い民家の並ぶ街道筋

急に道幅が広くなる、この辺りの丹波市町は伊勢神宮のおかげ参りが盛んなころから宿場町・商いの町として栄えていた

道路にせり出した上屋は、アーケードの名残り

右に 恵比寿神社

左側にある 市座神社

右奥に 迎乗寺

右側民家の軒に 灯籠

その先守目堂町に入り左側に大きなお寺の 浄国寺

小川の上右手に 石仏群

25号線の信号を渡る

更にその先右手の道沿いに 石仏群が綺麗に花をそえられている

左にサンエー化研奈良工場の手前右に池、すぐ横にJR桜井線が迫ってくる

勾田(まがた)町から田園風景の福知堂町へ入る。池を通りすぎて街道を振りかえる。左前方に三輪山が見えてくる

小さな小川を渡る

右手に ハ坂権現

八坂権現の直ぐ先右手に、芭蕉碑のある小さな公園にでる。

草臥れて 宿かる比や 藤の花

八坂権現の前で街道は90度に左に折れます。猿沢池でスタートしてからほぼ真直ぐ南に歩いてきましたが、ここで東に方向を変えます。お陰で非常に分かりやすい古道でした

その先も田園風景が多い三味田町に入る

東に進み国道169号線の交差点を横断

169号を渡り少し進んだところで突き当たりの大きな民家の手前を右に折れる

右に折れて再び南への街道

直ぐ右手に島岡家の碑と石仏が沢山並んでいる

乙木町の集落

左側に 地蔵と石碑

佐保庄町に入る

169号線が右から斜めに交差してくるので横断して真っ直ぐの道を進む

萱生町の街並みを進む

その先右手に400m程入ると 増御子神社

直ぐ北側に 大和神社

戦中は世界最大最強を誇る 戦艦大和の守護神として祀られた。同艦の伊藤整一他祖霊社の合祀されている

街道に戻り更に南下していく

中山町に入り池の傍の街道沿いに大きな老木の下に沢山の 石仏群が

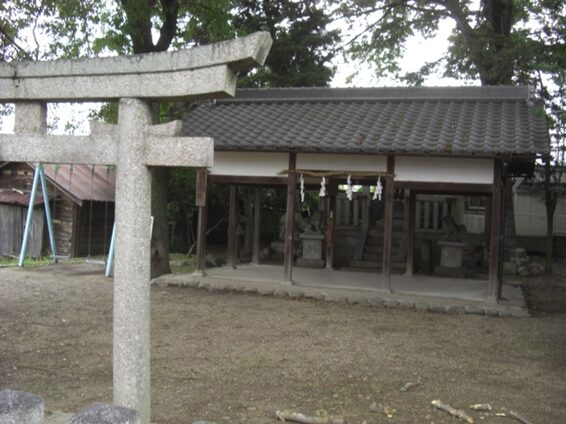

その先右手に 淳名城入姫神社

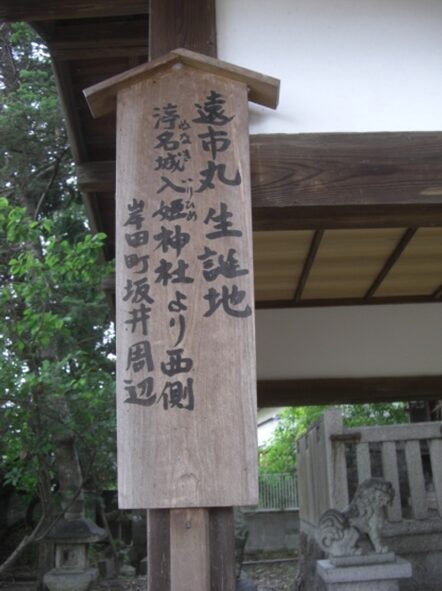

遠市丸生誕地の案内板

遠市丸はチョット分からない

柳本町に入る

柳本町の51号線と交差する左にある 長岳寺五智堂(重文) 寺の飛地境内に建つ、方1間の小さな建物。

広い道路の右側の道を進めば長岳寺に出る

角には 五智堂始め、常夜燈・祠・道標等が並んでいる

柳本の街並みも古い建物が残る

その先左手の柳本郵便局を過ぎた左手に 黒塚古墳

古墳の傍の石碑

この古墳は室町時代後半から戦国時代にかけて古墳を改変して砦として利用された

その先左高宮病院を過ぎた左角に小さな 柳本村道路元標

その先交差点に出る手前左手に 石碑が並んでいる。交差点を右に行けばすぐJR柳本駅

暫く進んだ左手に、伊射奈鼓神社の参道に灯籠と道標が

左に少し入るので街道から遠望する 神社の森

更に暫く進むと左に お地蔵さん

街道右手の大きな池の傍を進む

右手 二上山の山並み

静かな集落の中を南に進む

左に春日神社の参道入り口の鳥居、鳥居の袂に 正一位穴師大明神の石碑・石碑が並ぶ

その先、右に巻向駅を見て、左から斜めに169号線の高架が、またJR桜井線が右から交叉してくる、街道な真直ぐ南へ

線路と国道を歩道教橋で対角線に越える。線路の右側の旧道を進む

田園の旧道を進む、左には桜井線

右手前方に、倭迹迹日百襲姫大市墓古墳

池の向こうに三輪山が大きく池に逆さに映る三輪山が美しい

その先直ぐに橋をわたる

橋を渡った左手土手に 大神宮常夜燈

桜井市三輪の街並みを進む

左手に半分埋もれた 道標

街道らしい町並み

大三輪中学校を左に見て右から国道が合流、右手一帯は芝運動公園

合流したすぐ先左に 三輪神社の大鳥居が建つ

大鳥居を左にみて国道を100m進み一筋目の右T字路を、右に国道169号を分け左への道に入る

暫く進むと左に 絹越神社

神社を左に見ながら右に大きくカーブしながら進みますと信号に出ます。

信号で右に折れる、真っ直ぐ進めばJR三輪駅、正面は三輪山

信号右折れしたこれから進む旧道

右折れした直ぐに、古い民家と三輪明神の案内

円融寺

その直ぐ先、左に折れる。正面右前に 道標

左折れした右手に大きな旧家

真っ直ぐ進み199号線を越えて進む

その先左に郵便局を見て直ぐ 恵比須神社

神社の前の十字路を右に折れます

街道沿いの商家

道沿いにある隠れたような 道標

暫く真っ直ぐの街並みを進む

右手に 法念寺

すぐそば旧道を挟んだ左側に 春日神社

神社の先で旧道は十字路を左に折れます

左に曲がらず少し真っ直ぐ進むと川があり出入り橋と左側に 常夜燈がたっている

旧道の十字路に戻り東に進む。

左に折れて進む金屋の街並み

やがてJR桜井線の踏切を渡る

踏切の先で道は二股に分かれるので、左の旧道をので

直ぐ先右手に 2基の道標

更に左手の民家の庭に 道標

道標のところに 金屋の石仏の案内板が、この旧道の道は綺麗に整備されている

右にカーブする辺り左手に 海柘榴(つば)市観音堂の案内板が

ここ金屋のあたりは古代の市場つば市のあったところで、三輪・石上を経て奈良への山ノ辺の道・初瀬への初瀬街道・飛鳥地方への磐余の道・大阪河内和泉から竹ノ内街道などの道がここに集まり、また大坂難波からの舟の便もあり大いに賑わった。春や秋の頃には若い男女が集まって互いに歌を詠み交わし遊んだ歌垣は有名。後には伊勢・長谷詣が盛んになるにつれて宿場町として栄えました。

つく市観音堂の案内板と道標をすこし左に入り(寄り道)

つく市観音堂

観音堂の境内の沢山の 石造物

つく市観音堂 古くからの観音堂は老朽化したので建て替えられた

人々は歌を通じて愛を交歓した。源氏物語や枕草子、かげろう日記などのも出てくる。

紫草は灰さすものぞ海柘瑠市の

八十のちまたにあへる子や誰

たらちねの母がよぶ名を申さめど

道ゆく人を誰と知りてか

旧道沿いの 道標

静かな田園地帯を進む

やがて自動車道に合流して左に折れる。その角にある 道標

歩いてきて自動車道に出るところを振りかえる

自動車道は車が多く歩道もなくきけんなので、右の一段高い泊瀬川沿いの堤防が整備されているのでそちらを歩く

堤防に 仏教伝来之地碑が立っている

ここ泊瀬川畔一帯は、最古の交易の市、つく市の開かれた所で「いきしまの大和」と呼ばれる古代大和朝廷の中心地といわれている。舟運の終着地として重要な役割を果たしていた

泊瀬川の堤防沿いの整備された道

左泊瀬川と堤防、つく市の港

その先右手の泊瀬川に沿って自動車道(東海自然歩道)を暫く歩く

やがて新しくできた国道165号線の高架を潜り左にカーブしていく

いよいよ上街道も間もなく終わる

旧国道165号線慈恩寺交差点に出る。

国道169号線を横断して左にカーブし街並みに入っていく

交差点を横断したところから今来た旧道を振りかえる

上街道と右からの初瀬街道が合流する辻。右手高台に近鉄大阪線の朝倉台駅がある

上(上ッ道)街道 完歩

近鉄朝倉台駅

コメント