2012年11月25日

京都市伏見区納所の宮前橋~久我橋~西国街道大山崎

自宅4時40分に出て京阪淀屋橋~淀駅へ少し歩いて宮前橋をスタート。正式には久我橋が起点であるがこの間の橋爪に旧道の面影が残っているので宮前橋をスタートする。

7時15分 京阪淀駅スタート

12時05分 大山崎の西国街道に合流 完歩

27.236歩 16.34km 1.255kl

引き続き 西国街道を暫く京都方向に歩き、友岡で分岐して栗生路を歩く

京阪本線淀駅よりスタート

淀駅の北側(南側は淀競馬場)の駅前から北に延びる広い自動車道を進む。

この道は完歩した京街道でもある

納所交差点を真っ直ぐ横断、右鋭角に折れるのが 京街道、右斜めに進むのが 鳥羽街道で分岐点

納所交差点を真っ直ぐ西北に進むと桂川に架かる宮前橋

宮前橋から左(下流)を見る

宮前橋から右を見る

宮前橋を渡る

宮前橋を渡った北詰、淀水垂交差点を越えたすぐの堤防下の道を右に折れる

桂川の堤防の道、旧道は左堤防下の道を進む

少し歩いて振り返る

整備されていて旧道の面影は全くない

水垂町の堤防下の道、左一帯は新興住宅が建ち並ぶ

右に進めば堤防に上がるが車も多いしガードレールの切れ目から細い道が続くのでそちらを進む

金網の間を抜けて公園に出る

公園の東側に沿い公園が切れたところで右に折れ、すぐの分岐を更に右に折れる(Uターンする形)、そしてすぐまた左へ九十度に折れる。

九十度に折れたあたりから、橋爪地区

左に 祠

祠のすぐ先左に 地福寺

堤防下の細い道を進み堤防の道に合流

合流したところを振り返る

堤防上の道を進むと正面に運転免許試験場があり、道が分岐するので試験場を右に見て左の道を進む

試験場を右に進む

左に 浄土真宗竹林山實善寺

右の西羽束師川に沿って淀橋爪町を進む

川が分岐するところで、西羽束師川に架かる古川畷人道橋を右に渡る

かつての与渡津の港

古川畷人道橋を渡り道なりに左にカーブする

橋より左(上流)を見る

橋爪町の町並みを北へ

橋爪口の交差点に出てキョロキョロしていたら親切な中年の女性が道を教えてくれた。 信号で突当り少し左によって西羽束師川沿いに進む

橋爪口から今歩いてきた古川町を振り返る

橋爪口の信号交差点を横断して、すぐ先の右に

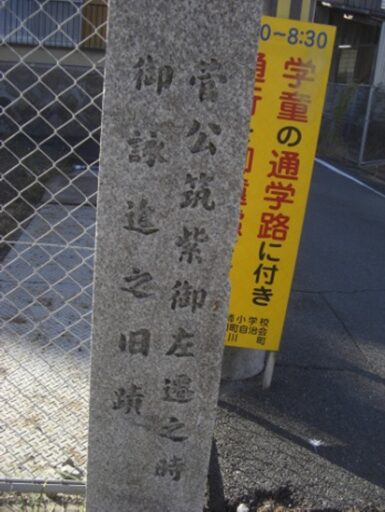

石碑と道標 「北向見返天満宮」 「菅公筑紫御左遷之時 御詠遺之旧蹟」

道標を右に折れた二筋目に 北向見返天満宮

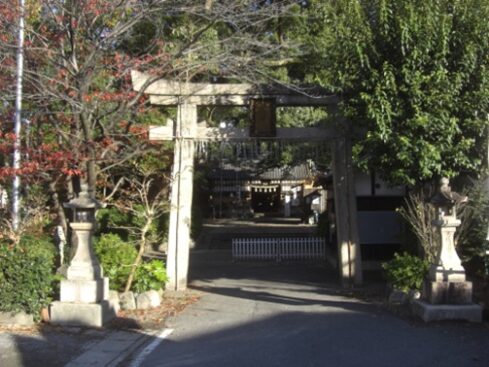

天満宮より街道よりに一筋寄ったところに、鳥居があり北への参道が続きその先が 羽束師神社

鳥居の前の桁下注意の標示が何となく違和感がある

羽束師川と道標

久我の地から古川・樋爪・水垂れ・大下津・山崎を経て桂川に注ぐ本支流合わせて総延長十二㎞余りの人工水路七間堀を羽束師川と呼んでいる。この川は桂川右岸の低湿地の内水や悪水吐けの為に、文化六年(1809)から17ヶ年の歳月をかけて新川の掘りく、古水路の改修樋門の設置などの工事が完成した。かくして二郡十二村の水場の人々は累代にわたる水害からまぬかれ荒廃した土地は耕地にかわりその恩恵は現在にも至る。

しかるににこの工事は官府の力ではなく、神明のご加護を祈り心身をくだき、私財を投じて地域開発の素心を貫いた、羽束師神社祠官で累代の社家古川吉左衛門為猛翁の独力によって成し得た大事業であった。

文政八年(1825)工事が完成するや、神社の名を取り羽束師川と命名された。

西陣伊佐町の井上傳兵衛氏は為猛翁の偉業を後世に伝えんと、久我畷四ッ辻にこの道標を建 立された。その後、神社境内に昭和五十五年に現地に移設した。(羽束師神社説明碑より)

やがて羽束師川に架かる羽束師橋が左に見えると菱川の交差点

ここから右斜めの道となり、起点の久我橋へ進み再度ここに戻ることとなる

交差点を横断して右斜め(北東)へ進む

久我森の宮町の信号交差点を進み、左のセブンイレブンの前を通る

すぐ先左に 福生寺

下久我バス停を進み

右に 真如山妙真寺

右に神川小学校・JA京都市久我の所で道は3つに分岐しているが一番左のバス道を進む

その先右にブロック塀に組み込まれた 祠

その先のバス停の所で真っ直ぐのバス道と、右の桂川方向へ進む道に分岐する、どちらが旧道かわからないが往路はバス道、復路は右の道を来ることとする

本清寺 鬼子母善神薬師如来

お寺の前のバス道を進むと左にコンビニ

コンビニの先左に 妙昌寺

妙昌寺の前から街道を振り返る

この先、久我の交差点を右に折れる

久我交差点を右に折れる手前右手に 曹洞宗誕生寺 参道入り口左に、曹洞宗祖遺跡の碑 右に 道元禅師誕生地の碑

この地は、源雅房の孫で地名をとって久我を名のるようになった、太政大臣久我雅実の屋敷跡。またその曾孫通親の子で後に永平寺を開き曹洞宗の開祖となる道元の生まれた地でもある

ブッタガヤの仏足跡 布教のため印度をくまなく歩かれたお釈迦様の足を洗ってあげてください。お釈迦様の「ありがとう」という声が聞かれます

久我交差点を右に折れる

桂川に架かる久我橋 久我畷道はここを起点 とする

久我橋より北方向を見る

南方向をみる

橋の西詰より左に曲がりすぐ堤防の道を左に見て右に堤を下りていく

右に 誕生寺 が見える

堤の道より右に下る所を振り返る

堤防の下の道、復路の道の方が旧道である気がする

水路に沿って細い道を進む

やがて道は往路で分岐した道と合流

合流点を振り返ると左が往路・右が復路、久我橋からここまで約1㎞

合流点で少し⦅寄り道⦆、西に少し入っていくと

久我神社

長岡京遷都に際し王城の守護神として祀ったのが始まり。森の明神・鴨森大明神ともいわれる。森に囲まれた古社

大きな旧家の土塀

街道に戻り、神川小学校の北側を東に入っていくと、学校の東北の角に

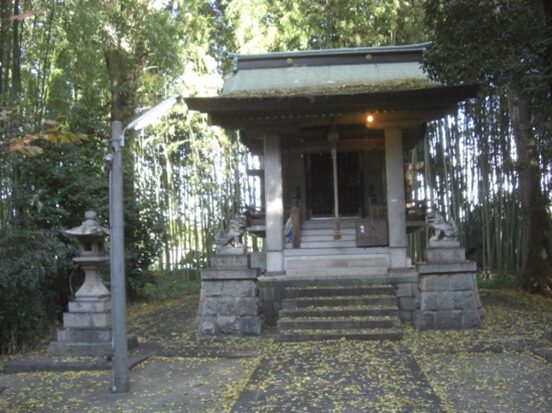

住吉大明神神川神社

古い 燈籠二基 1300年余り前の古社

この神社に参拝していると近くの氏子さんが来て話を聞かせていただいた。この方の奥さんが梅田雲浜の縁戚の方でいろいろお話を教えていただいた。近くの自宅までいって霊山での雲浜の法要の時の書類のコピーをいただく。

往路で来た道を引き返す

菱川の信号交差点に戻り羽束師川に架かる羽束師橋を渡る。川の東岸を往路は進んできたがここで分岐、川を渡り右に神川中学、更に北には羽束師小学校がある、少し進むと右に羽束師菱川局があるのでその手前を水路に沿って南の折れる

橋を渡り真っ直ぐ広い自動車道を進む

ここを左に折れる

水路を左に右にJT関西工場を見て進む

右にカーブする

右にJT関西工場の大きな敷地南西に真っ直ぐの水路に沿って道が延びる

とにかく真直ぐの道が続きます

79号線の自動車道を越えて更に水路に沿って進む

古川町に入り水路沿いの細い道、両側に条里地割だとわかる水田の畦を斜断して道が通る。往時の久我畷の状況を今に残している地点だろう。古川道と呼ばれているらしい

景色が一気に変わりました

細い条里制の割り地道が残る、往時の久我畷が今に残っているのが素晴らしい。

住宅地に入りました

左の塀の中には廃車が並ぶ右は物流センター、その間のブロック塀の中の細い道を進む

やがて新幹線の高架下を潜る

高架下を越えたところで真っ直ぐ進まず、高架に沿って数十m進み斜め右に入る道を進む

斜め右の道も建物と建物の間の見落としがちな細い道、八ノ坪

七ノ坪から八ノ坪のこの地点が久我畷の発掘跡地であるそうです

長岡京スポーツセンターに至る、道が広く整備され畷の跡は見られない

道を振り返ると新幹線の高架を越えたところで、高架下に沿って少し南(左)に折れ、数十mで細い畷道跡を右斜めに進む、そのあたりが七ノ坪で畷跡が続く。

下八ノ坪で長岡京スポーツセンターで畷道が消失しているので右にスポーツセンターに沿って進み、センターが切れる所で左に90度曲がりセンターを左に見る。やがて椿本チエイン京都工場に突き当たるので右に折れて、神足の交差点で名神高速道路の高架下を潜る。

名神高速道路の神足交差点

高架を潜った西への道は完全に畷道は消失

西への真っ直ぐな長い道が続く

やがて小畑川に架かる神足橋を渡る

小畑川の上流(右)

小畑川の下流(左)

小畑川を渡ると勝竜寺公園がすぐ近くになります

右に 大日如来の石仏

祠の前の旧道

祠の所を少し右に入っていくと 神足神社

かつてここは勝竜寺城域で境内に空堀と土塁が残っていたのを見るのを逸した

東神足交差点に出るので左に折れる

交差点を左(南)に折れるとすぐ先が、勝竜寺城址

少し左に入ると 大悲山観音寺

勝竜寺城

京の西南部で西国街道を押さえ、山崎と八幡山(大山崎)に挟まれた京の出入り口の要衝で織田政権の軍略拠点であった。

室町時代中期の築城、この要衝地をめぐりいくたの合戦が歴史に刻まれている。特に明智光秀と豊臣秀吉の天下分け目の「山崎の合戦」の舞台となったのが有名である。

細川忠興が光秀の娘ガラシャを迎え婚礼をしたのも勝竜寺城で天正六年八月であった。天正十年山崎の戦いで明智光秀が敗れ落城しそのまま廃城となった。現在はこじんまりとした塀に囲まれた建物となっている。かつての古城の面影を見ることは出来ないが、また違った見方で綺麗に作られている。

城内に立つ 細川忠興とガラシャの像

城の堀の外南東角に立つ 道標

道標の角から城を後に南に進みます 南に進む右角の道標

南への広いガラシャ通りを進む

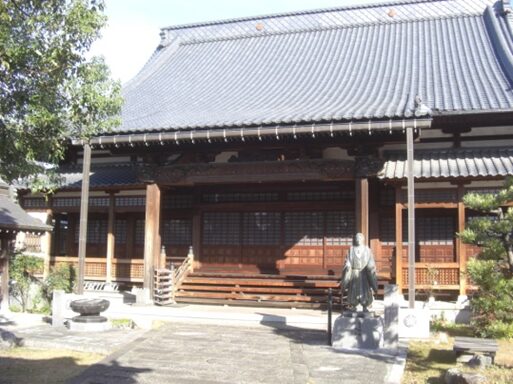

右に 真言宗恵解山勝竜寺 大きな石碑本尊は十一面観音で鎌倉時代の作で重要文化財。また同時代作の十一面観音像、聖観音像、持国天像、多聞天像は市指定文化財

お寺の隣に村社、春日神社 平安時代末の承安四年(1174)九条兼実による建立と伝わる

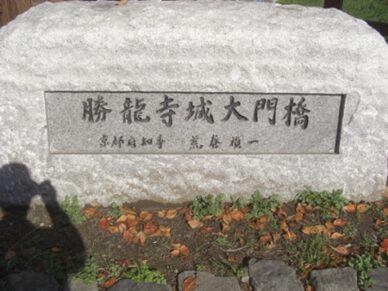

すぐ先で小畑川に架かる大門橋を渡る

この大手橋付近に勝竜寺城の大手門が建っていた、結構大きな領域のお城であったようです

橋を渡った袂は大手門跡か小さな公園となっている

大手橋を渡り小畑川に沿って右に折れすぐ先の、バス停と橋のある交差点を左に折れて東に進む

右の小川に沿って東に堤防のバス停から三つ目の橋(四辻)を右に

小畑川の堤防を左(東)へ下り暫く真っ直ぐ進むが、ここから西川原田、東川原田、二ノ坪にかけては東浄水場や新しい工場の棟や新しい住宅棟が建ち並び道は蛇行している。その中にもわずかに残る水田を過ぎって少し残る畷道の痕跡をみて。その先で再び小畑川の架かる落合橋を西に渡る。

【道順は】堤防を下り真っ直ぐ東へ右の小川に沿って約200m、右の橋にして三つ目の十字路を右に曲がり、約150m南へ突き当たるので道なりに南西に右へ約50m八ノ坪地区を通る、更に西に向きを変えて約100m進む、左はサンミック千代田京都工場で工場が切れたところの角を南に折れる。ここでも約100m余り南に進み二筋目の所から右斜めに旧道があったが一部無くなっているので、そこを右に折れて一筋目のすぐに道を左に曲がると、約20mほどの先で右斜めの細い道が復活するので進む。約60mほどで小さな小川を渡り天王山フラワーハイツを右に見ると、204号線の自動車道に出るので右に折れて約50mほどで落合橋に出る。

右に折れた道筋

突当りを道なりに右に折れる

右に折れた道筋で正面にサンミック千代田京都工場をみて突当りで右(西)へ

左にサンミック工場に沿い西に進んだ先で工場が切れた角を左に

左に折れた道筋、左がサンミック工場で右が新興住宅

この辺りで右斜めに旧道があったが住宅で消失迂回

204号線に出る手前の細い道

204号線に出て右に折れる

204号線から北側を見ると細い旧道の名残が見える

右に曲がり小畑川に架かる落合橋を渡る

前方に落合橋から男山と天王山が望める

また振り向けば比叡の山並みが見える

車が結構多いようだが今回の道は車の多い自動車道を殆ど歩かないので楽だ。

落合橋を渡って左に折れすぐに堤防より右への下る道を進む

下った右に 西光寺

お寺の先左に小さな公園があるので、左にカーブする右の石段を下りて下の道に出て南西の道を進む

石段を下る

石段を下った先の道

久貝から下植野にかけての集落内を再び斜めに走る久我畷道が復活する。

条里地割水田の中に 正覚寺 が見える

暫く先で名神高速道路にでるので交差点で左に折れて高架を潜る

名神の高架を潜り名神に沿って側道を西に進む。正面の高架は東海道新幹線

名神高速道を右に沿い巨大な名神大山崎ICの中を抜けていく。時代の移り変わりとはいえ一気に現実に戻る

ICの高架下を何本も西へ潜っていく

ICをやっと抜けると小泉川の山崎橋を渡る。正面の山は 山崎の古戦場跡の大山崎

山崎橋を渡り大山崎の集落に入っていく道は一直線に伸びている

右に大山崎町役場が見える

小さな小川を渡り

その先で右に緩やかにカーブして西国街道に合流する

黒門で 西国街道 と合流する

T字路の合流起点の右角に お地蔵さんと道標 よからぬものの侵入を防ぐ守護不入の 黒門 「石敢当」の石柱

西国街道は左右への道

西国街道に右から出てきた、久我畷道の起点

久我畷道 完歩

引き続きこの地点から西国街道を(北)京都方向に歩き、栗生路の起点へ移動して歩く。(大山崎付近については別途、西国街道に詳細)

コメント