2012年9月23日 1日目

物集女街道に引き続き、横大路道を2回に分けて歩く

向日市の物集女街道の西国街道と合流する五辻交差点の辻~伏見桃山駅

横大路といえば伏見の西武、桂川左岸の集落として知られている。地名でなく山背盆地を東西に通る古い道であった。同じように奈良の藤原京の北側を東西に通る道も奈良横大路と言われています。

一日中曇りで小雨が降る

12時30分 スタート

16時00分 完歩

15.070歩 9.04km 621kl

2012年12月9日 2日目

午前中に善峰寺道を歩き終え、引き続き1日目の続きを歩く

桃山御陵前駅~宇治六地蔵

13時 スタート

14時50分 完歩

8.193歩 4.91㎞ 355kl

横大路トータル 23.263歩 13.95㎞ 976kl

物集女街道を歩き終え、西国街道を南へ向日市商店街を南へ移動。やがて五辻交差点に出る、この辻が横大路街道の起点。

まず五辻の起点に移動途中で向陽小学校の北側を西に入っていくと、向日神社が有るので寄りました

向日神社

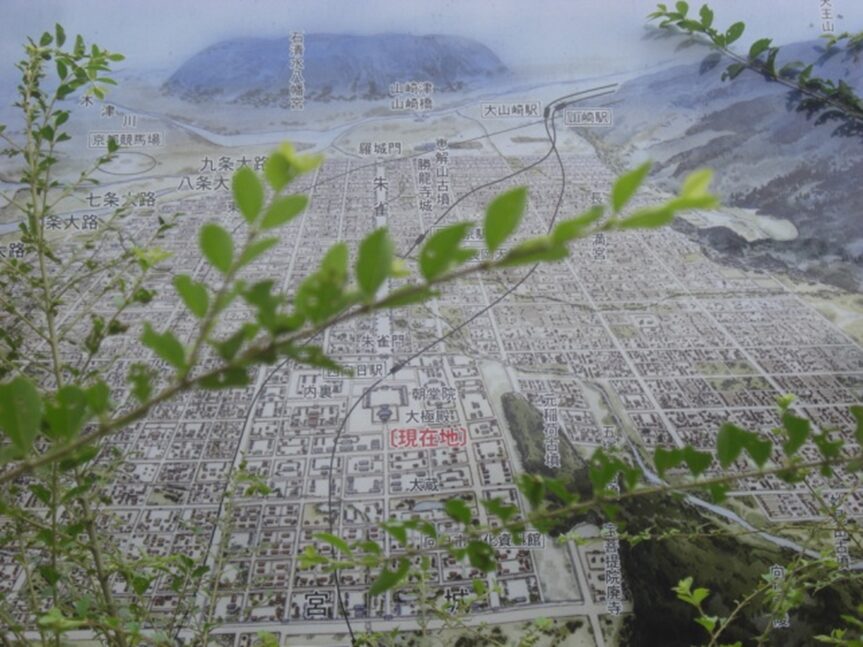

向日神社から戻り今度は東側に回ると 長岡宮跡 を少し散策

長岡宮跡碑

長岡宮跡より西、五辻への道の途中に 日蓮宗鶏冠山南真経寺

五辻に戻りいよいよ スタートする。向日市商店街を抜けて五辻で交差点ほぼ真っ直ぐの左側の道を進む。暫く西国街道と重複して歩く。右の道は西新道

左側のここの筋を進む

落ち着いた町筋

街道らしい雰囲気が漂う

左に 石塔寺

お寺の前の街道筋

左に 鈴吉大明神

山ノ下地区の町並み

山ノ下の小さな小川を渡る

下川原に入り、阪急線の高架手前で西新道の自動車道に合流し左に折れて、阪急線の高架を潜る

高架を潜りすぐの信号交差点で、西国街道は西新道の自動車道の右斜め道へ分岐する。横大路は西新道を右に見て左斜めに分かれる

西国街道は右へ

京都横大路道は左へ

阪急線高架下を潜ってきた方向を振り返る

その先で街道は六差路の交差点に差し掛かる。交差点の左(東)へ曲がり真っ直ぐ進む

正面真っ直ぐの道、中筋通りの案内

左に折れたすぐ左奥に 法道寺

門前に立派な松が景色を沿えます

この街道も西国街道に劣らない落ち着いたいかにも古道といった情緒を残す

左に 府社向神社旅所

右に 祠

この上植野の街筋も立派な古い屋敷が建ち並ぶ

正面前方に東海道本線が見えてくるところで、茶色も建物の手前を右に折れる

右に折れる所から、歩いてきた旧家が建ち並ぶ街道景色を振り返る

右に折れた筋

すぐ右角塀際に小ぶりな 子安地蔵と灯籠

浄土宗誓弘寺

誓弘寺の南塀際角に 祠

祠の前すぐ先で右に折れる

右に折れた更にすぐ先で、左に折れる

左に折れる右角に 愛宕山燈籠

左に折れて少し進んだ先左に

浄土宗満福寺

満福寺の道を挟んだ向かいに小さな地蔵が並ぶ 祠

萬福寺のすぐ先でT字路を左に折れるとすぐ東海道線に突き当たる。以前は踏切があった痕跡があるが廃止されており、右に迂回して線路の向こう側に出る

迂回道から北側を見る

東海道線をトンネルで潜る

東海道線の東側に出て西側を見る

左に上植野団地を見て、右にカーブし右の山本商店の前で左にカーブして東に進む

右の山本商店の前で左に緩やかにカーブした先、右にローソンみえる

ローソンの先でまた右にセブンイレブンと続く

旧道は真っ直ぐ進んでいたが消失したので、右に少し寄って上植野・菱川交差点に迂回

正面に名神に沿って走る国道171号線、名神高速道路・東海道新幹線の高架を外環状線広い新道で一気に潜る

新幹線の高架を潜り左に折れ反対側の旧道に復する

旧道を復したところで右に折れ東に進む

振り返る

外環状線の新道は右にその北側を平行して、菱川の集落を進み十字路の所で左角に お堂

お堂の街道を挟んだ向かいに

西向寺をすぎ少し先で小川に沿って左に曲がっていったところに 普陀落山観音寺

小川の渡る街道に戻り右の新道の向こうにはJT関西工場が広がり、更に小川を渡り左角に小川中学校。

学校が切れた先で西羽束師川の長権堂橋を渡り、一旦新道に合流する

西羽束師川に架かる長権堂橋を渡った東北から南西斜めに交わる道は 久我畷道 との辻で久我畷道南西への道

久我畷道東北への道

菱川交差点を横断して新道の北側の側道を少し進む

次の信号交差点で右の道に入る右角にしまむらの看板

右に入り小川を渡り、その先で左にカーブして喧騒を逃れて車の少ない旧道を東に進む

羽束師志水の集落

その先で桂川の堤防に行き当るので、道は左にカーブ

前方に外環状線の新道の新橋がある、その下を羽束師橋が架かっているので迂回し桂川を渡る

桂川と二階になった新旧の羽束師橋

橋より右(南西)の桂川

橋より左(東北)の桂川

橋を渡り堤防を少し右に折れると 魚市場遺跡魚魂碑 「草津の港」は江戸時代には桂川と鴨川の合流点で、瀬戸内海交通の最北端に位置し港町として栄えた

横大路の桂川左岸一帯に大いに栄えた草津湊があり、平安建都以来、京の都から浪速方面をつなぐ一番近い港として、旅人や米・薪炭など百貨の輸送に利用された。中でも魚市場は秀吉の時代から、明治十年神戸・京都間に鉄道が開通するまで約300年の間大変賑わい、海の魚を積んだ大型の曳き舟が瀬戸内海・四国・和歌山方面から連日数十隻、夜を徹して淀川・桂川を遡ってきた。荷揚げされた魚はここで陸路を走って京の都に届けられた。魚や野菜の初物を「走り」と呼ぶ語源と伝えられている。夏でも、生きたまま運ばれた鱧は、京の料理を代表する魚として珍重された。(説明文より)

堤防より少し坂を下る

十字路に出るとこの交差する道は 鳥羽作り道 左に折れる、右の鳥羽作り道の筋

左に折れて暫く重複して歩く

十字路から下ってきた桂川方向を見て左に曲がる角に 祠

すぐその隣に 田中神社御旅所跡と石柱

隣に旧家の建物で医院 楽水庵

振り向くと向って右の道を歩いてきて右から合流してくる角に 祠

その先交差信号交差点で街道は分岐する。真っ直ぐ堤防沿いに進むのが鳥羽作り道で、右斜めに進む道が横大路 曇っていて雨が降らなければいいが

交差点左角に 祠

交差点野分岐点 右へ

左に桂川と鴨川の合流点が見える

その先の横大路(魚屋通り)を東へ真っ直ぐ進む

信号交差点を横断

旧京阪国道を横断する右手前角にコンビニ

更に150mほど先で京阪国道1号線の高架を潜る

高架を潜った右角にエデイオン、その先200mほどで小川を渡る

右手に黄桜酒造の工場

黄桜酒造の前は真っ直ぐの道

右に 祠 さすがに京都で地蔵が沢山点在して祀られています

前方に、第二京阪道路の高架が見える高架を潜る、伏見IC

高架の先300m程で新高瀬川に架かる畷橋、

畷手橋から左(北)の東高瀬川

畷手橋から(右)の新高瀬川

畷手橋からこの先の横大路

遥か左斜め前方に 伏見桃山城 が見える

すぐ先で弥左衛門橋を渡る

橋の先左に 祠

続いて右にも 祠

濠川に架かる阿波橋を渡る

阿波橋から街道を振り返る

濠川の左(南)

濠川の右(北)

左に 浄土真宗興禅寺

すぐ隣に 浄土真宗西教寺 とその門前に 祠

その先交差点を渡った右に老舗菓子 駿河屋

下油掛町

その先左に 油懸山地蔵院浄土宗西岸寺 天正十八年(1590)雲海上人により創建された

境内に 我衣にふしみの桃のしづくせよ 芭蕉の句碑

中油掛町

右にお店が並ぶ 龍馬通り

直ぐ先で突き当たる、ここで突当り左に折れる、魚屋通りはここで終わる

突当りから魚屋通りを振り返る

突当りの右の街並みも旧家の味わい深い建物が並ぶ

突当りを左に折れ数十mですぐまた右に折れるが、正面に

会津藩駐屯地跡(伏見御堂)

右に折れて東に再び真っ直ぐの横大路を進む

真直ぐ300m程進むが、途中新町通りの交差点を横断

京阪本線の踏切に出る右に 祠 踏切を渡ると左に伏見桃山駅

この通り界隈にも歴史のあるお店が残る

本日はここで終了して後日この続きを宇治の六地蔵まで追加する。

横大路はここまでというのが一般的だが、資料によれば六地蔵までという資料もあり、追加でもう少し歩く。 京阪伏見桃山駅へ移動して帰宅する

京阪伏見桃山駅

前回の2012年9月23日の横大路道の続きを

2012年12月9日 六地蔵まで歩く

京阪本線の伏見桃山駅の南側の踏切からスタート

西へ進み100m余りで近鉄京都線の高架を潜る。左へ少し行くと近鉄桃山御陵前駅

高架を潜り一筋目右に伏見奉行所跡、今は団地になっている

桃陵団地の歴史

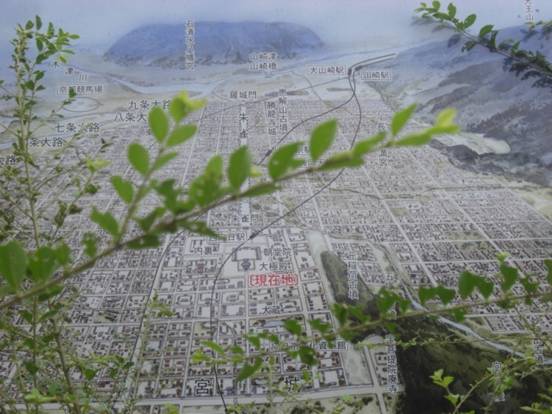

伏見は平安時代には鳥羽と並ぶ貴族の別荘地帯であった。都市として繁栄したのは豊臣秀吉がこの地に伏見城を築き城下町と伏見港を整備してからである。

江戸時代には三代将軍徳川家光の時に伏見城を完全に壊し、寛永元年(1624)に富田信濃守の屋敷のあった場所に伏見奉行所を建設した。その場所が現在の桃陵団地で伏見城の跡地への入口と港を監視する位置にある。

明治維新の時(1868)幕府軍のたてこもる伏見奉行所は官軍の攻撃により焼け落ちた。明治時代以降は陸軍の土地となり工兵隊の墓地になっていた。第二次大戦終了後は米軍に接収されていたが返還された後、市営住宅が建設された

伏見奉行所跡碑

市営住宅になっている跡地の中を抜けていく

市営住宅内の道を通り真っ直ぐ東へ国道24号線にでて横断する

横断した先も真っ直ぐの街道が延びている

暫く進んだ右に 祠

更にその先右に 祠と愛宕山燈籠

左にJR京都線が近づき桃山駅

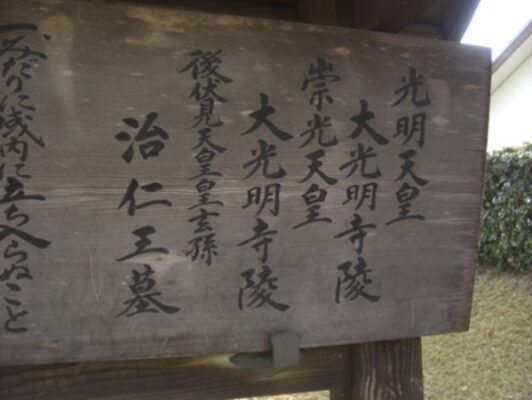

右に 大光明寺陵

陵への綺麗な参道

街道に戻り坂を下っていくと突当りの所で左におれてJRの高架下を潜る

高架を潜った先で道は分岐するので右へ

分岐点を左に少し入ると 宝円寺

右に折れ右に桃山小学校を見て前の旧道を進む

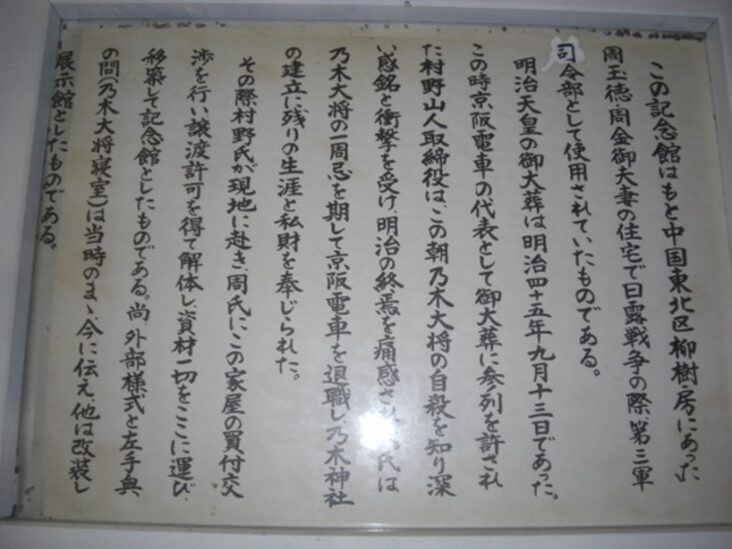

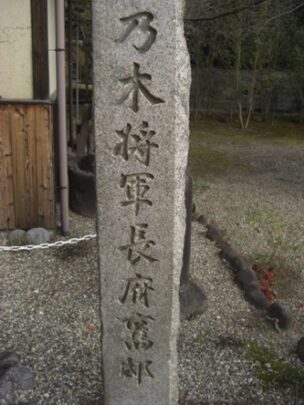

その先で広場に出ると右に 乃木神社

本殿

長府の乃木旧邸

乃木神社から南に下る伏見坂

伏見坂を下らず北に出て鳥居を潜り右に折れ清水谷を進む

やがて左に 明治天皇伏見桃山陵への参道・皇后の伏見桃山東陵

230段の石段の上に御陵 広大な敷地

御陵からの景色

明治天皇伏見桃山陵

明治天皇陵の東側にある 昭憲皇太后の東陵

御陵から元に戻り坂を下っていくとJR奈良線のガードを潜る

ガードを潜りすぐ左に折れて、左のJR線に沿って暫く進む

右に 祠

坂を下っていくとT字路に出るので左へ

T字路の右の道筋先の左はかつては宇治川の支線、山科川「舟入り」のところ

右角に 祠

左に折れて桃山町西町を進む

左に 浄土宗法雲山浄妙院大善寺

六地蔵堂

「六地蔵」の名で知られる、奈良時代以前の慶雲二年(705)に藤原鎌足の子、定慧によって創建された。地蔵堂(六角堂)に安置する地蔵菩薩立像(重文)は、平安時代の初め、小野薫が、一本から刻んだ六体の地蔵の一つといわれるため「六地蔵」の名が付いた。平清盛が保元年間(1156~1159)に西光法師に命じ、京に通じる主要街道の入り口に、残り五体を分置した、地蔵遥拝する六地蔵巡りの風習が生まれた。(説明文より)

更に大善寺の前を東に進む

大善寺の門前に 道標 「みき 京みち ひたり ふしみみち」

六地蔵交差点に出ます

宇治街道北坂・南坂 の合流点でもあり、小栗栖街道 の合流点起点でもある交通の要衝

交差点を渡り大善寺を見る。六地蔵の交差点を横断して東に進む

左に 祠

少し先で小さな川の見附橋を渡る

橋の先右に 浄土真宗楠寿山聖財寺

お寺の後方に京阪宇治線六地蔵駅がある

すぐ先で山科川の堤防に行きあたる

堤防の袂に 道標 「左 おぐりす道 指差 だいご一言寺是より十七丁」

山科川に架かる歩行者用の橋を渡る

橋より山科川の左(北)を見る

橋を渡った先の街道

少し先右に 祠

祠の奥に 浄土宗極楽寺

すぐ先で六地蔵川に架かる第二六地蔵橋を渡る

橋のすぐ先で 横大路街道の終点(起点)の札の辻

歩道の手前右に曲がるのが 宇治街道 真っ直ぐ進む道は 醍醐道

角に立つ 六地蔵宿立場高札場跡碑

右への宇治街道の道筋

右角に立つ 地蔵道標 「長阪・・」

宇治街道側から 札の辻 を見る

横大路道 完歩

コメント