2011年2月20日

天王寺動物園北側~平群町役場

天王寺~生野区御勝山~おおさか東線JR長瀬駅南側~近代記念会館北側~福万寺町~大阪経済法科大学南側~信貴生駒スカイラインの十三峠~奈良県平群町総合スポーツセンター南側~竜田川の平群町役場北側

自宅4時50分車で橿原神宮駅へそこから近鉄阿倍野橋駅へ、天王寺動物園北口、堺筋との交差点まで歩き。7時その北角にある俊徳丸のお堂をスタート。

俊徳街道、謡曲「弱法師」や浄瑠璃「摂州合邦ヶ辻」(義理の母と息子の恋)説経節「しんとく丸」の題材となった河内高安城主の長男俊徳丸から名づけられた高安と四天王寺南門を起点に勝山・巽・小路・三ノ瀬(東大阪市)で十三街道に合流する。

十三街道(十三越街道)生野区足代で暗越奈良街道から分かれ荒川・永和・長瀬川の菱屋橋で俊徳街道に合流(または足代から南下して小路東、三ノ瀬で俊徳街道に合流)、上小阪、若江南で河内街道に合流して南下し幸町で分かれ東進、福満寺・楽音寺から山手に入り大竹・神立・水呑地蔵・十三峠・平群へと下っていく。

大坂から奈良や伊勢に向かう場合は生駒山を越えなければいけない。生駒山には峠越えの道がいくつかあるが、十三越えは竜田や斑鳩と河内を結ぶ要路であった。この道は聖徳太子が法隆寺から四天王寺に通った道で、ほか在原業平が高安の里娘のもとに通った道という伝承が伊勢物語にも残る。そのため在原道とも言われる。

7時 俊徳丸のお堂スタート、 16時 平群駅着

51.056歩 30.63km 1325kl

俊徳丸ゆかりの合邦辻閻魔堂起点

天王寺公園北口信号交差点直ぐ西の25号線沿いの北側

公園北口交差点の歩道橋よりこれから進む街道

街道右手にある 道標 「左 松屋町 八軒家すぐ 天王寺 平野」

直ぐ先左手に安居神社、後方の森には前回見学した。真田幸村戦死地と墓がある

右手には一心寺を見て進むとの広い交差点は左側の四天王寺方面へ進む

左手に四天王寺

東西に続く四天王寺の塀が終わったところで左への道を入る

南北に進む、更に左側に四天王寺が続き、東大門がある

四天王寺は左に続くが東大門の前で道が別れているので、右の細い方の旧道を進む

直ぐ右手に 天王寺

直ぐ右手に細い 蒼龍寺参道がある

その直ぐ先で右の道を50m程入ると新しい建物の中に大きな蔵付きの旧家が残っている

その旧家の道を挟んだ北側にある浄土宗 寿法寺

境内にある 六十六部廻国供養塔

六十六部廻国巡礼は、全国の六十六ヶ国の霊場を巡りお経を納めたりすることで1700年以降特に行われた。その巡礼行者を六十六部行者などとよび無事終わった時に石塔を建てた。この石塔はその一つで1711年に建てられた。これは中でも大きく古いものです

その先の旧道を左にややカーブしながら進む

その先直ぐに先ほど四天王寺東大門で分かれた道が左に寄ってくる。五條宮前交差点を旧道は右に折れる。

五條宮前交差点の北西の角に 五條宮神社がある

本堂前に神木公孫樹 が立ついちょうは、火難除・延命長寿の守護として信仰をうけ、ギンナンの実は大粒黄金色で特に三角の実は災いのがれ福を得ると珍味されている。

樹齢500年、江戸末期の記録に高さ約22m周囲約5mと記録され、大和・河内路より大坂に至る人々の目標になっていた。

五條宮の交差点を右に折れた広い道路

暫く真っ直ぐ歩くと前方にJR環状線の高架が見える、高架を潜り更に真っ直ぐ進む左に行けば桃谷駅

この先の街道であるが旧道の面影は全くなく新しい道路になっている。右に勝山小学校、左にプール学院高校を見て進む

右手に 石碑が二本 興亜日本 国威宣揚、意味分からない

左に勝山中学、生野署、右に生野区役所がある。そこで少し(寄り道)の為、右に入っていく。

数百m曲がりながら入ると 生野神社がある

その近くには 舎利尊勝寺 聖徳太子孝養像・聖観世音菩薩(本尊)・韋駄天像(脇像)が安置されている

本堂

華厳寺

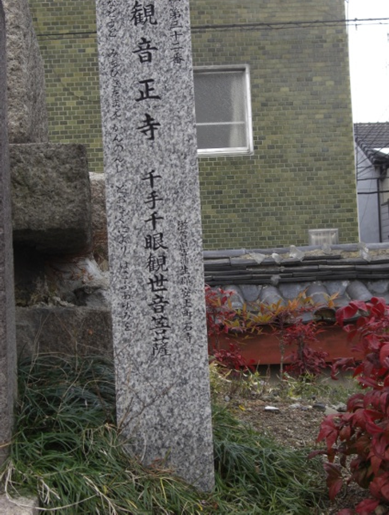

観音正寺

境内にまた大きな 石碑が二基並んでいるがよくわからない

街道に戻り生野区役所を過ぎた右手の公園内に はばたけ平和の空と刻まれた像が立っている

公園の街道を挟んだ向かい側、生野署の東側に御勝山古墳がある古墳時代中期の5世紀前半のもの。大坂の陣で徳川方の本陣が置かれたため墳形が破壊された、今は後円部が残っているだけ。濠を含め全長約150mの中規模の前方後円憤であったと推定される。

古墳の先の信号で左に折れる

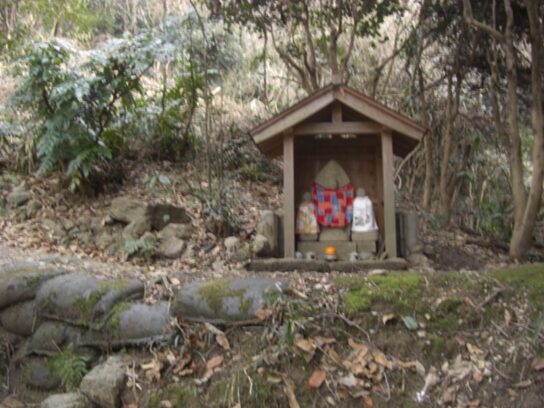

勝山北の町筋を進むと左側に道標と西俊徳地蔵尊のお堂がある 「大峯山三十三遍」

お堂の前の街道筋

お堂の先直ぐのところで右に折れる

右に折れた街道筋を真っ直ぐ進む車も余り通らないので歩きやすい

やがて万才橋を渡る

その先で広い道路の交差点を真っ直ぐ横切り暫く中川地区の町並みを進む

中川東で長木橋を渡る

その先で二股に分かれているので左にカーブする旧道を進む

その先の信号交差点は真っ直ぐの道に入る

真っ直ぐ進んでいくと内環状線(479号線)の小路東交差点に出るので横断して真っ直ぐ進む。横断した左手には金光藤蔭高校。

小路東5丁目、6丁目を過ぎ172号線の交差点に出る。その交差点で少し左斜めに進む。

直ぐ先右手に 出世不動尊

その先道なりに進む、左手に俊徳中学を過ぎる

左手少し奥手に 永照庵

右手街道沿いには 俊徳地蔵

その先右手に布施署を過ぎた先で近鉄大阪線俊徳道駅の高架とJR城東貨物船の高架を潜る。

高架を潜り直ぐに右に折れる

近鉄大阪線の高架を右に沿って進む

200mほど進んだところで左に旧道は入るのだが、少し分かりにくく迷うところだ。二階建ての白い建物の手前を左に折れる。電柱に横沼町2丁目1の住所表示があるところ

横沼町の町筋を暫く東に進んでいく

横沼町2丁目8付近の街並み

暫く進むと上小坂1丁目の交差点に出て更に真っ直ぐ進む

更にその少し先の交差点も横断する、横断した右手の角に 子守地蔵尊がある

直ぐ先で道が二股に分かれているので右の道を進む直ぐ右手に上小阪小学校を通り

旧道の風情が漂う街並みを進む

右手に 道標石が下半分ほど埋もれている 枝切街道との辻に立つ道標。道標石と今来た旧道を振りかえる

左手に 上小阪八幡神社

その直ぐ先小阪3丁目の旧道右手に民家の一部かのように立派な 地蔵堂が祀られている

その先宝持南交差点を横断する

右手には立派な近畿大学記念会館近畿大学付属中学・高校が建ち並ぶ前を抜けていく

道がやや細くなり、中央環状線、近畿自動車道の高架を潜る

歩道がないので左に大きく迂回して巨魔橋東交差点を横断して元に旧道の対岸の延長線上に出る。

高速道路の先の旧道に復活する

第二寝屋川のさわのがわ橋を渡る

暫く若江南町の町並みを進む

左に若江鏡神社が見えてくる

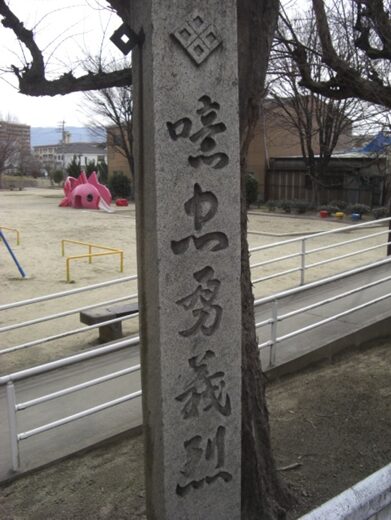

神社の北側に 日蓮宗蓮城寺があるここは大坂城落城の折、若き大坂方の武将として戦死した

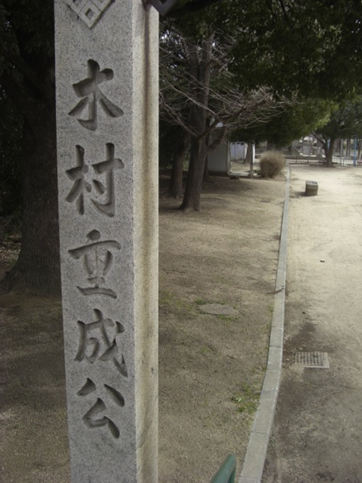

木村長門守重成の霊廟所

お堂の中には 木村重成の像が安置されている

街道に戻り直ぐ先のT字路を右に曲がる

T字路の左角に 道標 「右 十三越道 すぐ八尾・・」

直ぐ右手には 明徳寺

寺の並びには 若江地蔵尊が祀られている

南に進んでいくと本町橋を渡る

橋を渡り直ぐ左に折れるのが旧道か100m程真っ直ぐ進んで21号線が左から北交差点を左に曲がるのが旧道か分からないが、取り合えず直ぐ左川沿いに曲がることにした。100m程先に森が見えるところが、是非立ち寄りたかったこの街道歩きの一つの目的

右手一角が公園となっている。その一角に 木村重成公の墓所が立っている。元々ここより東50m程離れたところにあったらしいが傍に流れる第2寝屋川の開削工事でここに移転されたそうだ。

なかなか立派な墓だ

木村重成は豊臣秀頼の小姓で大坂の陣は初陣であった、この墓は1760年重成の150回忌に当たり、重成の首を落とした安藤長三郎の子孫で彦根藩士の安藤氏が建てたもので大坂府の史跡に指定されている。

隣に 山口某の墓が少し小さく並んでいるがよくわからない、重成の家来か

(注)大迷走の始まり

実はこれから先暫くは旧道歩きは結果的に大迷走となってしまった。どの道が旧道なのかいまだに判明しないのが実情。河川の改修や大きな公園グランド、新しい住宅化により多分旧道はなくなっているのだろうと思った。あるのかもしれないが今はもうどうすることもできないので。私の歩いた軌跡を描いていく。

木村重成の墓を見て、そのまま第二寝屋川沿いでないと思い(それは正しかった)、元の本町橋に戻り次の21号線と交差する信号を左え進む。

この交差点を左へ、下の写真は方向を替えて写す。正面の3階建ての建物の手前を左に入る。

その道を進むと、左に先ほどの木村重成の公園の正面を見て進む。

幸町の市営高層住宅の傍を通る、この辺りは道は別として方向的にあっていた。

その先屈折しながら高砂町、山本町を抜けて行ったところで上の写真やや広い道に突き当った。ここへ出てくるまで住宅内を歩きここに出るのが大変であったのだが。結論からすると突き当たりを左に少し進み右の細い道をはいっていく。初めはそのようにしたのだが完全に道が分からなくなった。本当は更に東の方に何とか進めば福万寺地区に入り、第二寝屋川が東に流れ90度に南に向きを変えている先にでるのが旧道であったようだが、果たして旧道はあったのか消失していたのかこの時点では分からなかった。それでその近くの人に聞いたところ突き当たった道を左に折れて第二寝屋川の堤に出て川に沿って歩いていけば良いということであったのでそれに従って堤防まで歩いた。それから左の第二寝屋川に沿ってかなりの距離の堤防を進み、右には大きなグランドが見える。

途中舗装が無くなる左側に橋がある。道の説明を聞いた限りではこの先も堤防に沿って進むことになる。更にかなりの距離を進む。

結果的にはここまでまた戻ってきて橋を渡ることとなるとは、つゆ知らず。

堤防と第二寝屋川が右に90度曲り恩地川となる、私も堤防に沿って右に進む。相変わらずいろいろな施設のあるグランドを右に見ながら進んでいく。下の写真で前方に見える住宅ビルから堤防を進んできた。

そして再び南に歩いていく、この先悪夢があるとは想像もしなかった。

上の右写真の堤防をかなりの距離を進む

堤防を進む途中でグランドを過ぎると、今度は広い原野が広がる、何に使う予定だろうかふと思ったが、先ほど道を尋ねた時その先で東に旧道が延びていると思っていたが、その先は原野で旧道は多分消失しているのだろう。

更に堤防を進んでいくと左に橋があるが橋は工事中で完全に渡れない様に通行止めになっている。更に堤防を進んでいくと川の対岸にみどり清朋高校がある。その先資料からするとに目標の橋が見えてくるがその手前50m辺りに何か堤防に鉄柵がされているいやな予感が走ったが人ぐらいは通れるだろう。でも完全に封鎖されている横にも行けないので仕方なく戻ることにする。川向かいのみちに進んでくることになるが、大変だ今来た堤防を戻らなければと思うと気が遠くなりそう。

結局堤防を戻り途中の橋まで戻って川を渡り大きく回り道をして対岸の高校の前を通ることになる。大変な時間を費やしてしまった。まだこれから生駒山の峠越えがあるというのに・・・・・・・・

大きく迂回して対岸の堤防道を進み、恩地川に架かる新福栄橋東詰めの交差点にたどり着く。ここで旧道に復したことになるが、結果的には道が無くなっているようで、堤防を来るかこの交差点の右に出てくるしかないのだろうと自分に納得させる。

2011年代でこの調子だから、多分2025年の現在付近は更に様相が変わっているだろう。木村重成公の墓所から

第二寝屋川に沿って真直ぐ東に進み、川が交差するところで右に折れ恩智川に沿って南へ、3つ目の橋の所で左に折れて西高安町4地区の大坂外環状線に出るのが賢明であった。旧道を探して大迷走。

左に折れて暫く真っ直ぐの広い道を進み外環状線道路を越える。右に二トリ店があるここで少し気分転換にと右の道路沿いの喫茶店に入り一息つく。

外環状線を横断して東に進み

右手万代スーパーを通りその先交差点を右に折れる。この辺りは樂音寺地区

大阪環状線の東に300m弱入った環状線と並行した車道を、右に折れてこの先で左に折れるのだが左に入る旧道が分かりにくい、右にメガネの美幸のところを左に折れる

いよいよ十三峠の登山道に入っていくが。俊徳街道と十三峠越え街道との境目が分からない、ここは十三街道に入る。

十三峠越えへ左折れする

左に折れて50m程進んだところ右の民家の間の細い道を10m程入るとこんもりした小山の古墳がある

俊徳丸鏡塚 と書かれている

更に坂を上っていくと右手に 心合寺山古墳公園がある

中河内最大の前方後円墳全長140m国史跡

古墳の道を挟んだ向かいにある 菩提寺

この先またもや道を間違ってしまった、二股道の分岐を古墳を右に見ながら迂回して大竹の集落の中の坂を上っていくところを、二股のところを左に進み新道に入って、左に大坂経済法科大学を見ながら山道を屈曲しながら上って行った。途中でおかしいと気がついたがどうすることもできなくなっていた。

大坂経済法科大学を過ぎて坂道をどんどん上っていくと神立て地区に入ったところで、右から旧道が上ってくるのでここで新道を左に旧道にやっと合流する。

合流する地点旧道沿い右にある 正福寺

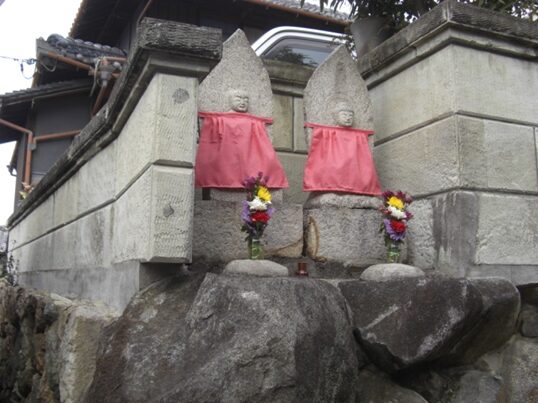

そのお寺の少し下ったところ、上る方向で左手にある 二体のお地蔵さん

旧道の坂が見えるので少し下ってみることにした、旧道は神立集落、大竹集落へと降りていく。

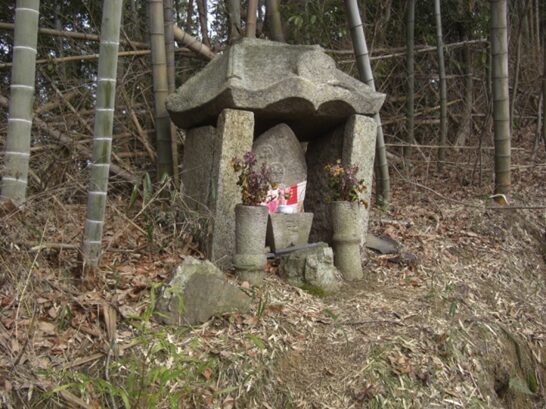

坂を下っていく途中に 神立のお堂があるそのお堂の角に立つ お地蔵さん二体

折角だからここから坂を下り、心合寺古墳のところまで降りて旧道を上りなおそうかとも迷っていた、でもこれから峠越えをしなければいけないし途中山の中で暗くなると危険だし、この区間だけまた機会を見つけて玉祖神社を含めて歩くことに決める。丁度その時、二人連れの中年の女性が南の方向にある玉祖神社を廻ってきて、一人は下って帰るそうで、一人は峠近くのお寺まで行こうと思っているそうで、道を間違った話をしたりした。下って行った婦人とは初対面でお寺を案内したようだった。ところで私も峠越えで平群まで行くというと、峠まで行きましょうと言って案内しながら同伴して頂くことになった。八尾市の方でウオーキングがてら何度も上っているということで道は熟知しているし。誰にでもあった人と親しげにお話をする好婦人であった。峠まで暫く一緒に歩いた。

街道を上っていく、先ほどお寺があった少し上で少し広い道に交差する、ここを横切り山道への上り坂へ入っていく

登山道にはこのような お地蔵さんが60数体立っているとのこと

お地蔵さんと案内石いよいよ本格的な登り

でもこのお地蔵さんは明治になってから立てられたものでさほど古くない。でも一つ一つのお地蔵さんの顔を見ると味のある表情をしていて面白い。

ここは 神立茶屋辻この街道はむかし大阪玉造と大和竜田を結ぶ重要な道筋にあたりこの辻には多くの茶屋が並んでいたそうです

また 在原業平と茶屋娘の恋物語りでも名高い。

君来むと いひし夜ことに過きぬれは 頼まぬもの恋ひつそ経る 伊勢物語より

大和の男(在原業平)は幼なじみの女と暮らしていたが、茶屋辻の娘をみそめそのもとに通う、ある時東の窓から覗くと娘が手づかみで食事をしていた、それを見て男は心変わりし通わなくなる、それでも女は待ち続けるが娘は悲しみのあまり渕に身を投げて命を断った、以後付近では東に窓があると縁起がわるいとされてきた。この歌を詠んだ謡曲「井筒」「高安」でもよく知られている。

気持ち良い信仰の道は続く、よく整備されているし歩きよい

かなり登ってきました、

街道沿いの 自然石の道標 「右 たつた 左 ・・・・」

結構沢山の人が歩いている、赤い帽子をかぶったご婦人が案内してくれた方です。このような調子で誰とでも愛想よくお話しする好婦人

十三峠の案内標示、所々に案内があり迷うことはない

やがて名水で知られる 水呑地蔵 に到着

お香水は 弘法水とも呼ばれそうです

本堂

ここからの大阪平野は絶景

水呑地蔵を抜けて十三峠へ

山道を更に上っていく

案内標示、もう間もなく峠へ

信貴生駒スカイラインのトンネルを潜る

案内していただいたおばさんとはここでお別れ有難うございました

おばさんのあとこのお兄ちゃんが峠の少し迷いやすい所まで案内していただいた、これもおばさんの口添えでした。右はスカイライン

十三峠の石仏旅人の安全を願って福貴畑の村人により立てられた[明治2年]。また街道の道標(1689年)や

松尾寺への道標が並んでいる。

峠の北側には名称のおこりとなった十三塚があり国の有形民俗文化財に指定されている。 十三塚は直径約7mの王塚を中心に南北に6基ずつの塚が等間隔で並んでいた。十三塚の碑は1,850年播磨屋太七と淀屋定助の建立による。残念ながらその碑を見るのを逸した。トンネルを越えたところにあったらしい。

峠を越えてお兄さんは右の坂を降りていったので礼を言って別れた。お兄さんの降りて行ったところを振りかえる。標柱の立っているところを左への下り

これからは平群まで屈曲しながら下り坂

途中の お地蔵さん

快適な下り坂

かなり峠を下ってきたところ

目の前が一遍に開けた、眼下に大和平野が絶景だ

峠を越して初めての集落

集落内の旧道

旧道沿い右手の 道標

南通寺 この辺りで新道はあるのだが旧道を歩こうと思ってお寺のところまで来たが道が分からなくなった

地元の人に旧道を尋ねると、すでに宅地や田畑の開発で旧道はこの先消失しているとのことで止む無く、とりあえず道を下っていって新道に合流する。

歩いてきた下り道を振りかえるが旧道は失われている

やがて新道に突き当たり合流して右に下っていく

やがて広い道路が右から合流して左へ

右に平群西小学校を過ぎ、少し進むと左に町総合スポーツセンターが見えてくる

広い道を下っていく、間もなく目的地に到着

左にカーブして下りきったところ左には、図書館、中央公民館餓見える。街道沿いの左手に お地蔵さんが

直ぐ右に折れてたところ竜田川に架かる平群橋を渡る。橋を渡った右手が平群町役場がある

橋の少し先左手に 長楽寺

長楽寺の前にある お地蔵さん

国道168号線の交差点に到着、真っ直ぐ進めば平群駅

俊徳街道・十三峠越え街道完歩

コメント