2013年3月3日

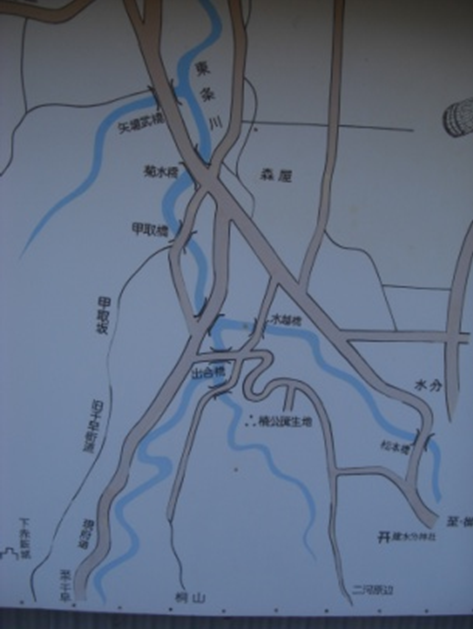

千早赤坂村の森屋交差点で富田林街道と分岐起点~五条市の五条駅西で大和街道に合流

森屋交差点の菊水橋~千早川に沿って南へ~甲取橋・甲取坂~下赤坂城跡~東阪集落~千早大橋~千早集落・金剛山登山口・千早城跡~養鱒場~千早峠登山道入口~千早峠~一尾背神社~五条市北山町~岡八幡神社~左西川に沿い右田園住宅~右観音寺のすぐ先で京奈和道路を潜る~JR五条駅の西側の踏切~大和街道に合流

JR高野口駅5時48分橋本駅乗り換えで河内長野駅へ近鉄に乗り換え富田林駅へ、そこからバスで森屋まで行く。森屋は以前歩いた富田林街道の通過点でそこから千早街道をスタート。

街道は幕末、天誅組の五條代官所襲撃の折、峠越えをした街道。

森屋から一部府道も歩くが、殆ど集落内や山麓の道で自動車にも気にせず快適な街道。途中金剛山登山口を少し上り念願の千早城址を見学。金剛山への登山者の多いことにはびっくりした。その点千早峠への登山者は皆無であった。

千早峠までの登りは素晴らしい山道の街道で、峠より五條への下りは道が荒れていて果たして下れるか心配していたが、上りほどでないにしてもほぼ真っ直ぐのみちを下っていくが、旧道はしっかり残っていて一部を除いて快適な旧道である。もう少し手を加えると最高だが。200mほどの距離で荒れているところがあるが、冬場は通れるが夏秋はヤブで多分難しいだろうと思う。

千早街道は、古くから河内南部と大和街道とを結ぶ街道で富田林街道と並び物資や人の交流が盛んな街道であった。

7時20分 森屋スタート

14時55分 五條駅西の大和街道との合流点に完歩。

36.722歩 22.15km 1.594kl

スタート起点は千早赤坂村の森屋交差点の菊水橋。森屋の千早(東條)川の菊水橋の手前で左折れしていく富田林街道の旧道から分かれる。千早街道は川沿いに直進。

309号線の富田林街道橋は菊水橋で信号交差点は森屋、千早街道は交差点を右(南)に曲がる。交差点が起点となる

菊水橋から見た千早川、かなり深い谷川になって崖に民家が建てられている

交差点から北側の道

北側の道から、千早街道のスタート地点を見る真っ直ぐ進む

右に料理旅館赤城館その前を進む

甲取橋・甲取坂

千早川に架かる甲取橋を渡り、橋の南詰で道が分岐しているので右の急な甲取坂を登った稜線上約1㎞に下赤坂城址がある。元弘元年(1331年)楠木正成は後醍醐天皇が挙兵されたとき、これに呼応して急いで築いた山城であった。笠置落城の後、正成は押寄せる北条の大軍をこの甲取橋・甲取坂・下赤坂城にて様々な智略・智謀の戦術「この先々の行く手にて説明申し上げ候」を用いて北条の大軍を翻弄せしめた。ここ甲取橋・甲取坂は、元弘元年秋の古戦場である。 (千早赤阪楠公史跡保存会)

甲取橋を渡り、一番手前の二階建ての民家の手前を右に坂を上り、左にカーブしながら急な甲取坂の古戦場を登っていく

左にカーブした甲取坂

急な坂を登っていく

旧道らしい両側に石垣が積まれているので風情もいい、地道であればもっと素晴らしいのだが

山の上に出たようでほぼ平坦な旧道となる

二又路を左の道を進みます

尾根道を進んでいきます

振り返るとかなり登ったのが分かります

赤坂城軍事楠木兵法其之壱

甲取の急な坂に竹の皮を流して寄手(敵)が転ぶところを鉾を雙て打て出、手埼をまわして散々に矢で射って撃ち退ける。

太鼓をころがしその中に蜂の巣を入れ寄手敵が壊すと蜂が飛び出して遮二無二襲いかかっるという奇策により戦意を失わせる。

城の屏はもとより二重にて、外の屏をば切て落とすように釣縄で取付たる仕掛けにて敵が屏に手を懸、同時に切て谷に転がり落ちてさわぐところ、すかさず大木・大石をなげ懸なげ懸打ける。

進んでいくと畑の一画の土手右に、下赤坂城本丸跡の碑

土塁址を綺麗に整備されている

畑になっている城址

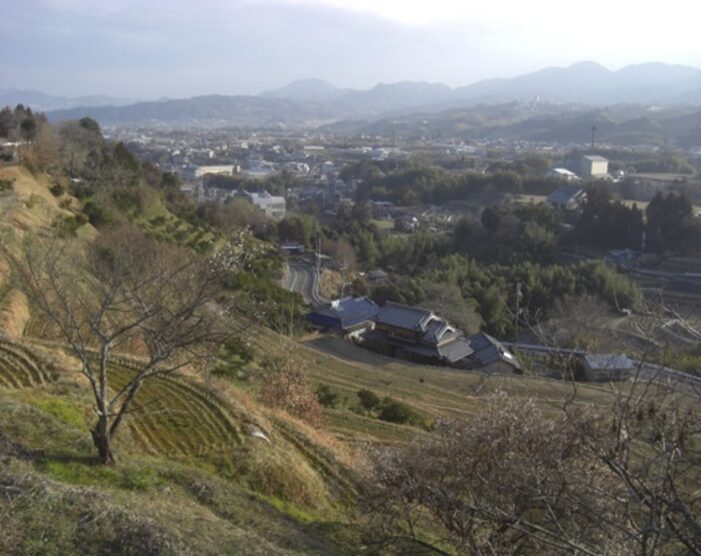

城跡から下の町を見ると思った以上に高台の城址、下の道が千早街道を振り返る

千早街道と左は急斜面で切り立っている、天然の石垣だ

下の道は府道

千早下赤坂の棚田が広がる(東側の斜面)1999年に日本の棚田100選に選ばれた

左に立派な千早赤阪村立中学校

中学校手前の右手の広場に 赤坂城址の碑

国史跡 赤阪城跡(下赤坂城跡)

標高187.5m、比高61.4m。金剛山地から延びる丘陵の自然地形を利用して築城された中世山城です。この城は鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて活躍した楠木正成(1294?~1336)によって築城されたといわれてます。

元弘元年(1331)、鎌倉幕府倒幕計画が発覚し後醍醐天皇が笠置山へ逃れました。正成はこれにあわせこの地で挙兵し、護良親王も当地に身を寄せたと伝えられています。幕府軍が攻めよせて来た合戦の様子は「太平記」に記述されています。しかし、にわか造りのため落城、正成は金剛山へと後退しました。

その後、元弘2年に正成は再起しこの城を奪還しました。ふたたびこの城は落城しますが千早城での籠城の間に鎌倉幕府は滅亡しました。

城としての遺構は明確になっていませんが、千早赤阪村役場の上付近が主郭(本丸)であったといわれています。昭和9年3月に国史跡に指定されました。

下赤阪の棚田

千早赤阪村内のいたるところで見られる棚田は、鎌倉時代頃から続いていると言われます。

下赤阪の棚田は、平成11年㋆に農林水産省により「日本の棚田百選」に認定されました。周辺には1331年に楠木正成が後醍醐天皇に拝諸して築いた山城である「赤阪城跡」があり、歴史的な風景と調和した棚田を眺めることができます。

例年、田植えは5月末から6月上旬頃、刈り入れが9月末から10月上旬頃に行われます。春先には「水を引き込んだ棚田」、初夏には「早苗が風にそよぐ棚田」、真夏には「青々とした棚田」、秋には「黄金色の稲穂が波打つ棚田」、冬には「雪化粧した棚田」など、四季折々の美しい姿を見せてくれます。

見事な棚田

千早赤阪村立中学校赤坂城跡を振り返り後にする

気持ち良い尾根道を棚田を見ながら山に入っていきます

705号線と千早川沿いに沿って上っていきます。いつまでも続く棚田

705号線が左下に見えます

東阪地区で府道に合流したところで、真っ直ぐの道は新道なので右の道に進む

50m弱の先で道が分かれるので左の道を進む、右は少し上り坂

右に 不動明王石仏

千早川を左に東阪の集落を進む

右に入る旧道の所を振り返る

ここを右へ旧道を20mほど上る

正面に竹林があり新しい道に出るので右に折れると、すぐ左の竹林の所を左に上る

左の坂を上って行った途中左に お地蔵さん

そのすぐ先で道が分かれるので左の道を上る

少し進んだ先で分岐している道は左に上る

切通のような小さな峠

小さな集落が右下にます

その先で変則な辻があるので左への道を下るが、右の下りは問題外だが、真っ直ぐの上りの道が気になり行ってみると、左に千早小学校の正門に出て、その先旧道のような道が続いている、先で道は合流するようだがただの山道かもしれないが分からない。元の変則の辻に戻り左に下り、自動車道に出る。

変則の辻から進んできた道を振り返る

辻を真っ直ぐ進み、千早小学校の前の東南に進む道、ここで引き返した

辻を左に曲がり下る

坂を下っていきます

下って行った先で自動車道に合流するので右に折れる

暫く自動車道の旧道を道なりに進む

暫く歩いた先で左から新道が合流する

金剛山8㎞、右河内長野9㎞南河内グリーンロード(広域農道)が右へ

その先左の道は登山道

左の千早川に沿って進んでいきます

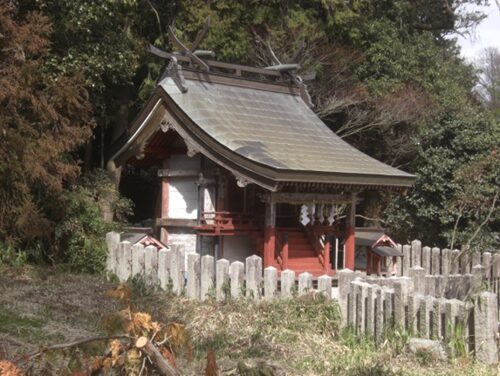

右側街道沿いに 祠

川を渡り右に折れ坂を上るが、寄れませんが正面北の山には、楠木城址(上赤坂城)があります

坂を上り200mほど進むと真っ直ぐな道と、左90度に分岐点があるので左の道を進み、すぐまた右に折れる、100m弱進んだところでのT字路を右に折れ、50mほど進んだ先で十字路を渡り左に緩やかにカーブして千早川を渡る。

千早川を渡る

橋の先、右左に集落の中を蛇行しながら右の府道705号線に合流しないで南に進み、その先で上赤阪の老人いこいの家の前の燈籠を見て、右にカーブし薬師寺の東側の前を通り府道に出る。

(旧道の道筋が説明しにくいので写真を見て想像してください)

右の府道に出ないで左への道をとる

老人いこいの家

薬師寺と前の街道

境内の 石仏

坂を上って府道に合流

また暫く府道を進む

府道を進んでいくと、左下へ舗装の下る道がある所を振り返るが、かつての旧道であったのだろうか、でもすぐ道は消滅するので、上から見る

かつての旧道はこの左下、川の手前を通っていたのだろうと思うが、道が消失しているので分からない

間違いなく前述の廃道化したきゅうどうが左の旧道跡だろう

右に お地蔵さん

益田組資材センター前を通る

府道が左に大きくカーブする、右斜めへは新千早トンネルで河内長野方面

トンネルの入り口を正面に見て左左に折れます

左に折れた道方向-1度の温度表示

千早大橋のバス停があり真っ直ぐ千早大橋を渡り進む道は新道で川の北側を進みますが、旧道は橋の手前で右に折れてすぐの二又の分岐を左に、川の南側に沿って進む。右への道は通行止め

すぐのところで二又に分岐しているが、右への道は通行止め

通行止めの右への道 旧214号線はこの先「千早洞」老朽化のため全面通行止道。府道214号線の旧道(府道705号線の千早と国道310号線の小深を結ぶ府道214号線は昭和47年に新千早トンネルが出来た)との分かれ道にある、分岐点の右手前角に

自然石の道標 「右 ・・ 左 ・・・」

通行止めの看板の傍に 観心寺楠公首塚へ一里二十九町の 道標

その先を進みます

右に 祠

千早の集落に入る

千早川に沿った千早の集落

右に千早公民館、千早地区では大正昭和の初頃を中心に凍豆腐作りが盛んに行われていた。多い時には50以上あった工場も徐々に減少、昭和40年代にはすべての工場が閉鎖された。

公民館の前庭にには「天然凍豆腐の碑」が立つ。碑とその横に

道標があったようだが逃す 「右 大坂ふし・・左 堺三日市・・」

公民館を右に見て少し先に辻堂がある

辻堂 がある金剛山へ登る道との辻で、辻堂のほかに三基の道標と四基の六字名号碑が並ぶ。

道標には「大峰三十三度 金剛山道 天保元年七月」、「右 五條 左 金剛山」電柱の傍の「左 千早城址金剛山登り口」と刻む。辻堂と沢山の碑や道標等々が並ぶ

赤い前掛けのは町石仏の基石「不動明王」向かって右の4基 六字名号板碑

左の坂道が金剛山登山道・千早城址への坂道

辻堂で左の金剛山への登山道を登り⦅寄り道⦆をする。

左へ、千早川に架かる橋を渡り坂を上る

すぐ先石垣の袂に「此山頂千早城址」の道標

急坂を登っていきます、坂の途中に 祠

桜茶屋に出て、登山道を登る

整備された金剛山登山道 結構沢山の人が登山を楽しんでいます。金剛山には登りませんが、年間を通して沢山の登山者が上られ、何回も登られる方が多い

金剛山への登山道

私は登山道途中で右への千早城址への道と道標があります 「右 楠公城跡」

登山道と離れて山道を登ります、人影がない

城址への道もよく整備されているので気持ちがいい

金剛山へは何本も登る道があります

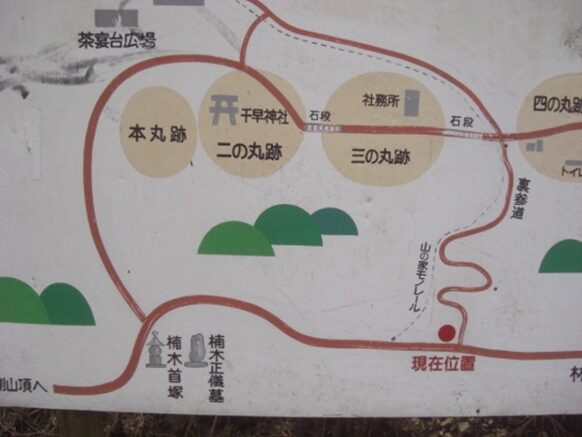

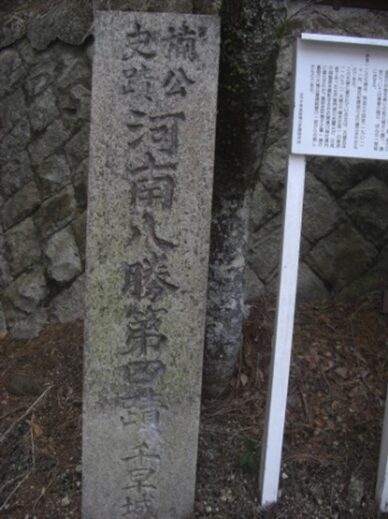

千早神社・千早城跡

千早城本丸跡にもと八幡大菩薩を祀って千早城の鎮守として創建する、後に楠木正成卿・正行朝臣・久子刀自を合祀して楠社と称する。明治七年再建、社名を千早神社とする。

楠 正儀の墓(正成の弟)

千早城跡の碑

千早城よりの展望

ここに城を構えていたら大軍では攻めるのは大変だ

石畳の階段を下る途中に

石畳の階段を下る

途中の お地蔵さん

千早城址への上り口に出る(前述の登り口とは違います)

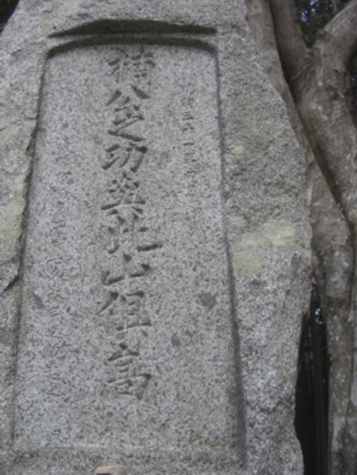

登り口にある 石碑

この石碑は、明治三十四年(1901)十一月、楠氏紀勝会により建立されたもの。

この石碑の文は、元禄五年(1692)大楠公(楠木正成)の崇拝者であった水戸徳川光圀公が、正成の御盛徳を顕彰するため現湊川神社境内に建立された「嗚呼忠臣楠子之墓」碑の裏面の大楠公墓碑銘賛の一部から引用したものである。(千早赤阪楠公史蹟保存会)

千早城跡

元弘2年(1332)楠木正成が構築し翌年五月まで百日間、藁人形等の奇策を持って鎌倉幕府軍の攻撃に堪えて建武中興の原動力となった難攻不落の名城である。

標高660mで、城の南(妙見谷)北(風呂谷)西(大手口=現在地)の三方は急斜面で、府道との比高は150m、東方だけが尾根伝いに金剛山に通じる天然の要害である。

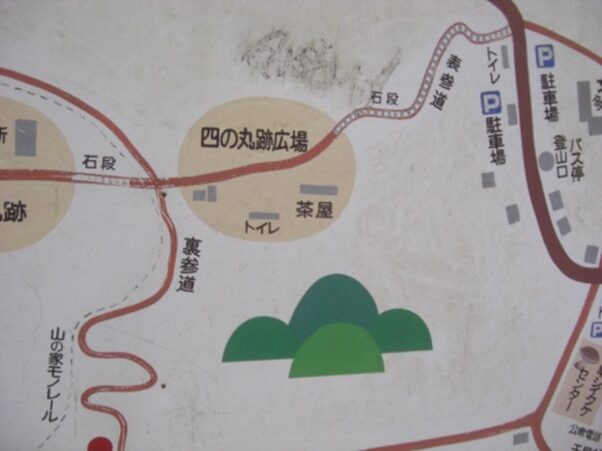

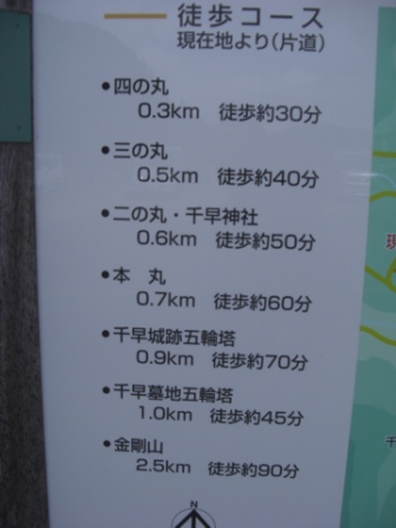

五百数十段の石段を登ると四の丸があり、それより本丸までの奥行きが約300m、その比高は約30mである。

太平記に、敵は百万騎、見方は僅かに千人足らずにて「誰ヲ憑ミ何ヲ待共ナキニ城中ニコラヘテ防ギ戦イケル楠木が心の程コソ不敵ナレ」とある。 (文化庁・大阪府・千早赤阪村教育委員会)

千早城跡への五百数十段の石段を登り口

千早城跡の城山を望む

更に 常夜灯を見ながら下る

ゆっくり見学をして元の辻堂の所に戻りスタートする

左の千早川に沿って素晴らしい千早の集落を登っていきます

左に養鱒場があり、今日は大勢の人たちで釣りの競技が行われている

左の鱒釣り池を見ながら、千早川を渡り緩やかな坂を上っていく

千早川に沿って山への旧道をどんどん登っていきます

祠 があります

右手の谷にある赤滝を示す 道標 「右 赤瀧山道 左 五條道」

ここでも養鱒場、マス釣りを楽しんでいました

レストラン千早川があったので、ここで簡単に食べました

レストランの所で府道に出る

すぐ先で橋を渡り、川の右側にでます

また直ぐの先で わきたに橋を渡る

橋を渡ると、登山者用の広場駐車場があります。真っ直ぐ道を進むと金剛山ロープウエイへ。旧道はここから右の林道で峠へ旧道を登ります。

車乗り入れ禁止の柵がなされ、旧道の両側は綺麗の植林がされている。ここからは未舗装となり千早峠に至る道となる。

千早峠に至る池ノ川谷林道。この先も千早街道という言葉はないです。また標識もなかったように思います

林道は昼なお暗い植林の道を登っていく、一部急な坂道の所は舗装され大部分は未舗装

(注)登る道筋に沿って沢山写真を写しているので場所の判断難しいので想像して見てください

途中枝道もあるが案内標識に沿って進めばいいのですが、案外この登り道には立っていません

道には雪が残っているので滑らないよう注注意します

谷川の木橋

ところどころに分岐がありますが標識がなければ、踏み跡や方向から判断して進んでいます、右へ

分岐何方の道を歩いたか記憶が無くなっています。他にも分岐がありますが結果的には迷わなかったのですが何方を歩いたかと言えばはっきり答えられなくで済みません

広い平らなところをゆるやかに登り、右に東条山への登山道っを分けて、間もなく小さな峠を越える。そして今度は石見川の流域の斜面を巻いて、程なく千早峠

たしか私はここで間違って右への道を進み、暫くして次の写真の所に出てしまって、金剛・葛城縦走路を歩いている人にあったので道を訪ねたところ、間違っている。先の分岐を左に進み千早峠に出るようだ。

正確な千早峠への道は左(間違って右に行った)

ここで元に戻らなくても、縦走路を東(左)に進めばすぐ千早峠に出ると教えていただいた

T字路に出たようです

左への千早峠への階段

千早峠 784m

スギ・ヒノキの植林の中にあってうす暗く、「千早峠」・「金剛・葛城自然歩道」の標識板と峠の説明板があるのみで周りの景色も見えなく何もない。昔は休憩所のようなものがあったのだろうが、今は、金剛・葛城縦走路ダイヤモンドトレイル(金剛葛城山系の稜線を縦走する長距離自然歩道。奈良県香芝市の屯鶴峯から大阪府和泉市の槇尾山までのコースで、全長約45㎞)としてハイキングには人気がある、休憩所として利用されているようだ。

だから、皆さんは山系の尾根道を東西に縦走して歩くが、私の様に北から南に横断する旧道歩きの人は無いに等しいだろう。だから千早街道の案内標識もない

千早峠と天誅組

千早峠は、奈良県五条と大阪府南河内地方を結ぶ最短コースとして昔より交通軍事上の要地となっていました。歴史上においても江戸時代の末、天誅組が観心寺よりこの峠を越えて五条代官所へ討ち入った事は有名です。

文久3年(1863)8月13日、孝明天皇の大和行幸が発せられました。天誅組はこの行幸を機に幕府を倒して天皇親政を実現させようと考え、その先鋒として8月17日に大和五条の代官所を襲撃し、桜井寺に本陣を置き五条を天皇直轄地とする旨を宣言した、いわゆる五条御政府を立てました。

しかし、その翌日、薩摩・会津藩連合による「八月十八日の政変」が起き大和行幸は中止、天誅組の後ろ盾となっていた長州藩は尊皇攘夷派の七卿とともに京を落ちのびました。倒幕の先駆的役割を果たした天誅組は、わずか一日で挙兵の大義名分を失い「暴徒」として追討を受ける身となり、苦戦の末、9月中ごろ南大和の地鷲家で壊滅しました。(河内長野市観光協会)

大和への下降道は古道らしく溝の様になっている

五条北山道は合っているが、どうせなら千早街道・天誅組の道とかにする方がいいような気がする

小さな切通しの峠道になっています

少し藪が茂り、植林した材木が散らばり少し歩きにくいがおおむね大丈夫、南東に下って行きます

少し下ったところで藪と材木の伐採した木が道を塞ぎ大変な中を、右斜面を何とか絡むようにがむしゃらに進む。夏ならチョットこの道は無理かも(折角の古道を五条市政も手入れしてほしい、私有地であれば指導してほしいが、でもないと廃道化してしまいます)

完全に道を塞ぐ、左は急斜面だから回るのは無理だし、右の斜面は藪が深く進めないし困った、止む無くまたげる所はまたぎ、木の下を潜れるところは潜りして進まなければ仕方ない。とにかく左の下に転げないように注意が必要

山主の方、街道道なのだから少しは楽しく歩く人もいるのだから、自分だけよくて伐採すればよいという考えを捨てて、後の処理もチャンと頼みますよ。

嫌な箇所もすぎ下っていきます

山に入ると木に赤い切れで標示してくれているのが嬉しい、有難うございます

植林の切れ間から、谷の向こうに標高935mの高谷山が望める。雪が積もっているようだ

嫌な箇所もすぎ植林の中の道、古道の雰囲気を味わいながらどんどん下っていく

ありました千早越えの道表示、何か嬉しい

何とも言えない綺麗な杉林

左後方を振り返る、左側は深い谷となる

やがてガレの少し広目の道に下りてくる

下りてきたところで、左鋭角にUターンしている舗装跡の道があり、少し歩いてみるとすぐ先で無くなっている。

元に戻り、山から下ってきた道を真っ直ぐ進む

舗装道に沿って少し左にガードレールが現れる。そのまま真っ直ぐ進むと

坂を下っていくと、右から下ってきた国道にでます。国道はこの先で大きく左にUターンして更にその先で、右にUターンしながら下る道になっています。旧道は右にUターンするところにでなければいけないので、ここで国道に出ては間違いなので、舗装道をまた上り戻ります。

真っ直ぐ進むと此処に出ると間違い

再び少し坂をガードレールの所まで戻ります。新道が出来るまでのかつての旧道ですが、今では廃道化していますがかすかに道跡が残っているので下ります。

ガードレールの切れ目左に入る道とは思えないは入口があります。冬場でこそ通れるが、夏秋場は藪や雑草でとてもやないけど通れないだろうから、先ほどの国道にでるのがいいでしょう。

要するにガードレールの間から左に旧カーブして下ることになります。

国道は右崖下を通っています。注意しながら道なき道を下ります。

少し植林の中のましな道となり道跡が残っています。人一人歩く幅ぐらいですれ違ったら大変ですが、上ってくる人もいないでしょう

右下に蛇行している国道が見えてきます

また道がすごく荒れてきました

下りの道、約200m近くだろうもう道ではないです、無理に下っている感じです

もう少しというところでまた道があるようでないよう、右下に落ちないようにゆっくり注意しながら下る。

私は何をしているのだろうかとフト思う

ほとんど下りきってきたところで右にカーブしながら、間もなくブレを渡す橋があります。このような橋が架かっていたということはかなり人が歩いていたのだろう。ところがこの橋には大きな木が邪魔して狭く橋にとりつくのが注意が必要。

橋を渡ります

橋から下りの道を振り返ると気が付かなかったが、気に黄色い切れがまかれています、ということは旧道の跡であるということです。

天誅組の吉村虎太郎たちもこの道を歩いたのでしょう(この橋は当然なかったでしょうが)

右に国道が見えて、右へ急カーブしながら下っているのが見えます。旧道はその上を並行して下っているということになります。

左にはコンクリートの擁壁をされた土砂の流失を防止しています。丸太で作られた階段を下り、擁壁の下の広場というより荒地に下ります

そこに千早峠の標識がありますこの道を下るより上る方が大変です。ここに千早峠の標識があるには驚きました

でもこの山道を少し整備すれば素晴らしい旧道が出来るのだが何とか行政も考えないかな(身勝手な考えかも)やっと右に下り国道にでます

国道のカーブ地点から振り返る向って左から下ってきました。

でも旧街道歩きをしていて、手入れしなければまもなく廃道化する旧道を歩いた時は何か満足感があります。

国道が右に旧カーブしたところで、右に国道を分け左の旧道を下る。前方に五条の町が見えてきました

ここからほぼ真っ直ぐに五条に下ります

間もなく左に 一尾背神社 が左高台に

暫く先で橋を渡り谷川を左に沿って下っていく

五條市北山町に入っていくこの先ほぼ真っ直ぐの下り

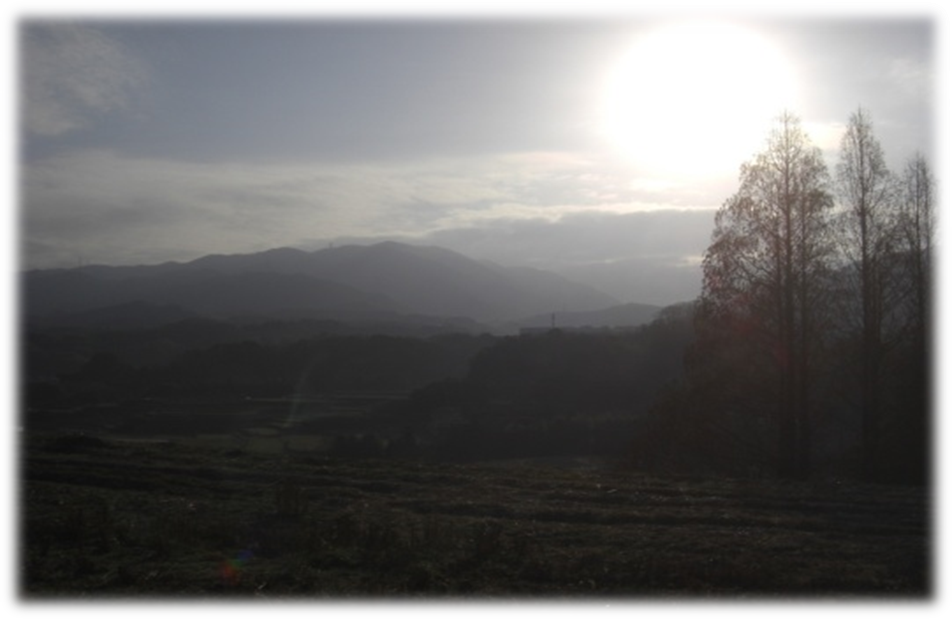

北山集会所前より振り返る、見てみると高い山越えをしてきたのだ

どんどん下って行くと

大きな木と旧家が見える

間もなく左に 岡八幡神社 の杜

岡八幡宮

文久3年(1863年)8月17日、主将中山忠光元侍従が率いる藤本鉄石、松本奎堂、吉村寅太郎の三総裁をはじめとする尊皇攘夷の若き志士たち六、七十人の集団(天誅組)が幕府を倒して新しい世をつくるため、大和五條で最初の武装蜂起をした。昼過ぎごろ、千早峠を越えて来た一団が五条代官所に向かう途中、ここ岡八幡宮に集結して休憩と襲撃直前の準備を下す。

御神木跡

神社すぐ先の新道を横断する

交差点の越えたすぐ右ある 祠

その先道が分かれているので右の真っ直ぐの道を進む

その先右にも 祠

更に緩やかな下りを下る

左に 祠

振り返ると金剛山はいくつにも連なる山でできているようだ。和歌山から見る山の風景と当然だがまた趣が違う。広々とした長閑な田園風景の中をゆっくり下るのもまた気持ちがいい

広い五条の外周住宅道を横断、左高台に五条高校が見える

更に真っ直ぐなゆるやかな旧道を下る

その先で道が分岐するが左の道を進む

京奈和五条道路手前右に 観音寺

京奈和五條道路の高架を潜る

その先岡町の真っ直ぐな道を進みます

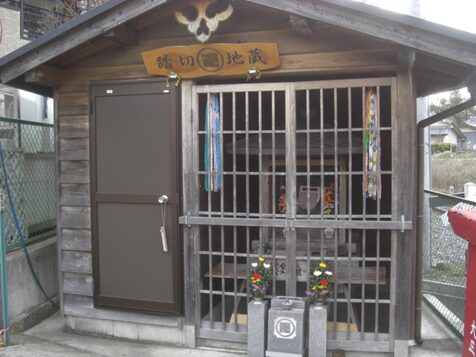

左に 椿地蔵菩薩の道標があり左に少し入ると

椿地蔵菩薩

その先で交差点を越えた直に左から道が合流してくる角、南岡の辻に左に大きな

道標 「右 金剛山道」

金剛山の伏見峠から近内野を経てこの辻に至るもので、大和街道から金剛山への参詣の道標で利用されたのだろう

長い真っ直ぐな道を更に進んでいくと

左に 積善舎之跡 隣に 乾十郎の墓

井澤宣庵とともに天誅組に参加した五條在住者の一人で、天誅組が五條に入る際の道案内を勤め、事件後も生き残って大阪に隠れ、偽名を名のって医者をしていたがついに幕府の役人に捕まり、1864年に京都六角の牢獄で処刑された。享年37歳。

井上院と乾十郎の墓

その先、JR和歌山線の踏切を渡ると、踏切を渡った右にある 踏切地蔵

踏切左にJR五条駅

可愛い 祠が続いて右に

踏切を振り返る

すぐ先で 十字路正面から大和街道との合流点、千早街道はここの辻で終点(起点)

手前角右手に有る 祠

大和街道東の筋

起点から千早街道北の筋

千早街道 完歩

コメント