2022年9月15日 3日目

長府~下関~脱藩野道最終地の白石正一郎邸~高杉晋作史跡

龍馬・惣之丞二人の脱藩の道も本日で完歩、くしくも私の78歳の誕生日。昨日・今日も35度と暑いことが予想される。

以前山陽道を歩いていますが、長府から一部補充しながら歩きます。重なる部分は一部を除いて、山陽道を参照してください。

ホテルEZ 7時30分出発

長府駅の東側の街道スタート暫く南西に左手に国道2号線と並行して進む

右に古い土塀の屋敷は幕末から明治にかけての画家で、近代日本画の父と言われている

長府の市街地に入る、鞏昌橋(きょうしょうばし)手前辺りが 一里塚跡・駕籠立場跡ですが痕跡はありません。印内町交差点を横断して、印内橋を渡ると【長府宿】に入ります。印内川を渡った右に、奇兵隊士の墓がある大乗寺、女流歌人の田上菊舎の墓がある徳応寺、更に法華寺、境内に樹齢千年と伝わる銀杏の巨木がある正円寺、山門が天馬門と言われる本覚寺、鏡山敵討ちで有名なお初の墓がある立善寺、と沢山のお寺が続いています。またお寺の並ぶ右手奥には乃木神社。

その先右に、忌宮神社、神社の所を右に入り神社の正面に出ます。乃木神社の南を抜け、長府宮の内町内を回っていきます

長府宮の内町の土壁の残る「横枕小路」という美しい道を進み、その突き当り左手角が長府藩の上級藩士で龍馬と特に親交の深い、三吉慎蔵の生家跡です。ただこの付近ですがどことはよくわかりませんでした。三吉慎蔵邸は吉江小路の郵便局の東側にもあったようです

ごみ一つ落ちていない綺麗な街筋

長府惣社町を通り、右に長府毛利邸を見て、功山寺の前に出たところで左の道に入ると山陽道の時見ていない

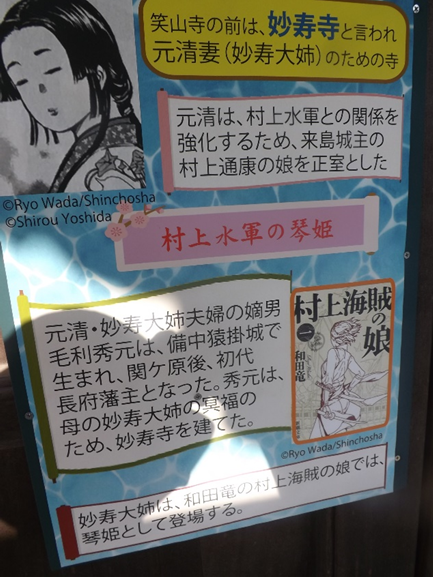

曹洞宗蓬莱山 笑山寺

長府藩主毛利家墓所、功山寺・覚苑寺と長府藩主の墓が三か所に分かれている。

本堂

十三重石塔

墓所入り口

2代毛利光広の五輪塔で県内最大周りに殉死者の墓

7代毛利師就の墓

笑山寺の西側が功山寺、功山寺の山門、以前歩いた山陽道は山門の前の道を左(南)に進むが、今回山陽道から外れ海岸に沿って進みます。少し史跡を回りたいので重複する山陽道から外れます。

功山寺前の山陽道、以前この山陽道を進みました(二人はこの道を進んだことでしょう)

笑山寺の山門の前の道を左に入りますと長府侍町

侍町を進む右角に貝島公園、石炭鉱業の発展に寄与した貝島大市の旧宅跡

その角を右に折れて100m程で左に折れて暫く進むと

旧野々村家表門と練塀上級毛利藩士 その角を右に折れます

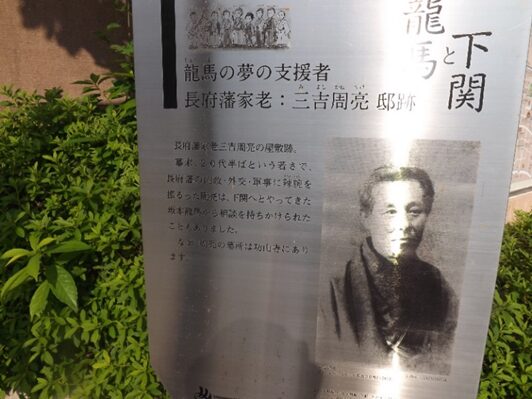

野々村家跡の隣が 三吉周亮邸跡長府藩の家老で龍馬のよき理解者、広大な屋敷跡

そのT字路を左に折れますが、T字路右の奥に

臨済宗 日頼寺

第14代仲哀天皇が九州遠征時急死した際、神功皇后がご遺体を仮埋葬したお寺で御殯斂地(ごひんれんち)塚がある宮内庁管轄のお寺

少し左に進むと2号線、旧山陽道でないが国道を進む

左に豊浦高校が建つ交差点があります、その右角に広大な長府庭園があります。

長府藩家老西運長の屋敷跡

海沿いをそのまま進むが旧山陽道でありません。遥前方に見えるのは関門橋

ここの右に折れる道を入り長府浜浦町を抜けていくと、旧山陽道の長府浜浦西町の清水地蔵の辻に出るが真直ぐ国道を進む

1.5㎞ほど海岸線を進むと右手の高台に

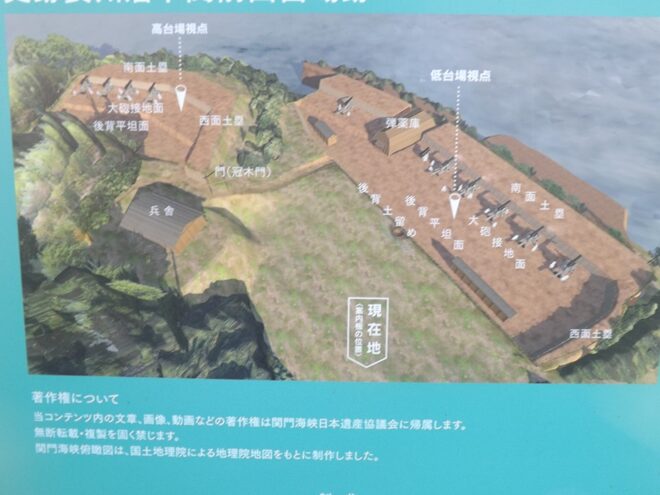

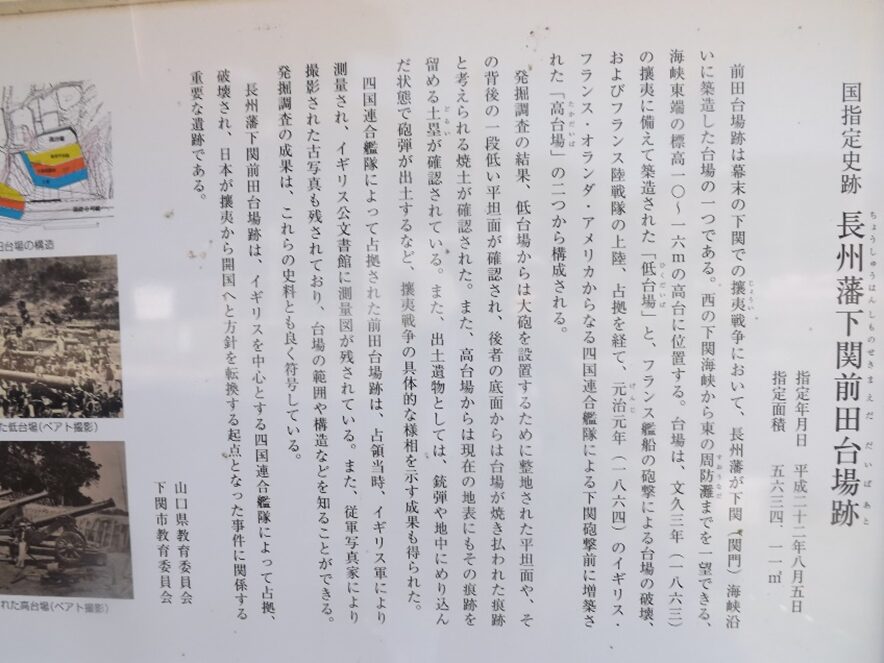

長府藩下関前田台場跡・前田御茶屋跡・古代山陽道の終着駅「臨門駅」跡

行啓記念碑が建っている

同じ場所に 前田御茶屋跡碑

台場跡の広場古代山陽道の臨門駅の起点でもあったようです

この付近も 州崎砲台跡旧山陽道は右辺りを進んでいました。この先で合流している

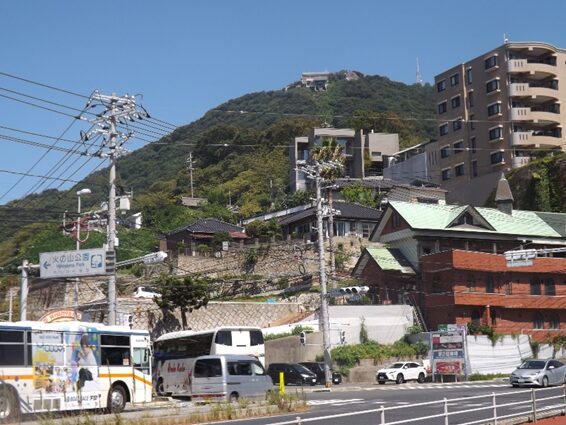

もう近くに関門橋が見えてきました。ここで右の火の山公園へロープウエイで上ります、この辺りから旧山陽道重複

ロープウエイ頂上火の山駅の展望台からの景色

源平の戦いの跡、早鞆の瀬戸海水の流れが速く流れも1日4回変わるそうです

駅内に展示されている御座船・伝馬船

火の山頂上を見て、国道に戻り関門橋を抜ける

関門橋の手前、みもすそ川の大砲や戦いの像

右手に 赤間神宮

神宮手前左海側に二基の常夜灯

赤間神宮の正面の海側には白石正一郎寄進の常夜灯二基と真ん中に錨対岸は門司

以前山陽道を歩いた時ゆっくり見ているので、今日は行きたい目的地は、向かって赤間神宮の左に進む赤間神宮裏手の紅石山へ

神宮を過ぎたすぐ右手高台に 日清講和記念館 春風楼がありますが、その下に、赤間宿本陣伊藤邸跡の碑がありますが、後に坂本龍馬とお龍は本陣の部屋に自然と名付けて夫婦で暫く過ごしています。(山陽度歩いた時の一部抜粋)

春帆楼の横から入る急な坂道の李鴻章道を上っていくと小高い場所に藤原義江記念館への門があります。世界的に有名なオペラ歌手

門を入るとやや広い敷地に 藤原義江記念館(紅葉館)紅葉が綺麗元長崎にもある、英国商社ホーム・リンガー商会が昭和11年に建てられた(登録有形文化財)人影もなく閉まっていたようです

草が茂っているが、向かって右手の細い石段の道を上ります

道沿いに朽ちかけた看板が落ちています。あまり誰も上ってこないようです、道もあれています

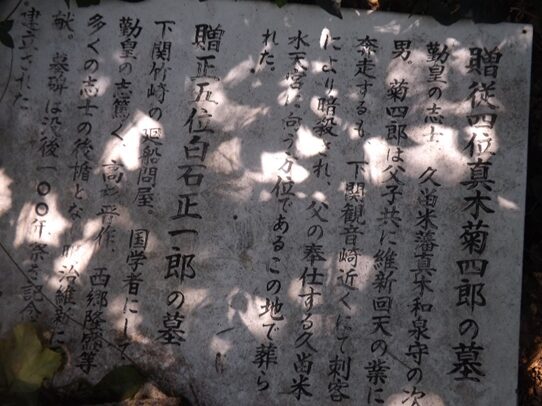

贈従四位真木菊四郎の墓・贈正五位白石正一郎の墓

真木菊四郎

久留米の神官真木和泉の四男、禁門の変で父は京都山崎の天王山で自害。父に諭され長州下関に逃れ勤王の志士として活動するが、1865年2月14日下関で暗殺される享年23歳、有能な人材であったという。暗殺者は諸説あるが考え方の違いで土佐藩士で天誅組に参加した、池蔵太といわれている。

白石正一郎

御用商人として財を成し、下関の白石邸には西郷はじめ多くの尊王志士たちが世話になり援助を受けた。中でも坂本・高杉・久坂の志士達との親交も深く援助を続けるが、結果私財は底をつく。明治維新後東京への誘いを断り、赤間神宮の二代目宮司となり、明治13年8月31日68歳にて没。

今回のいきたかった史跡の一つ達成満足

旧山陽道は赤間神宮・安徳天皇陵のすぐ先で右に入る、すぐ左に折れると右に

浄土宗関亀山 引接寺(いんじょうじ)日清戦争終結のための講和会議のとき、清国全権大使「李鴻章」は引接寺を宿舎とした、会議(春帆楼)への往復の際、危難を避けるために使用された道が「李鴻章道」と呼ばれた(前回歩いた)。

重厚な三門

引接寺の前を進み 亀山八幡宮の裏手(北側)に出ます。鳥居は国道2号線に面した正面です。

拝殿の前

本殿

亀山八幡宮の二号線の正面、山陽道の石碑がありますがここが起点という説もありますで

国道2号線を挟んだ向かい側に、唐戸市場があります

唐戸市場

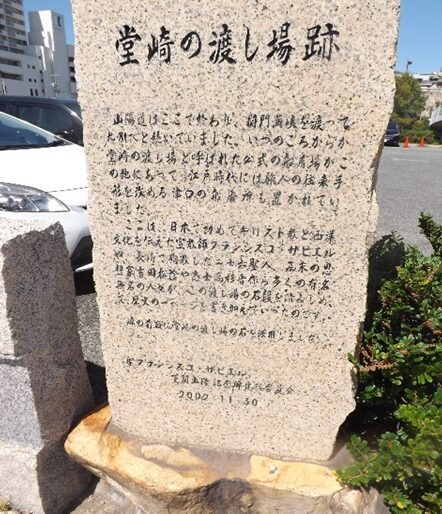

唐戸市場の傍に立つ 石碑

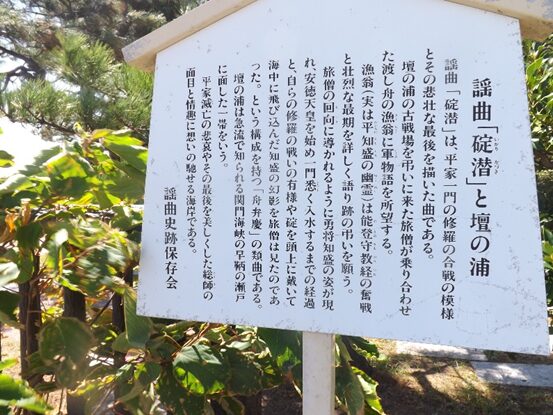

堂崎の渡し場跡山陽道のここから、鳴門海峡を渡り門司へ。か

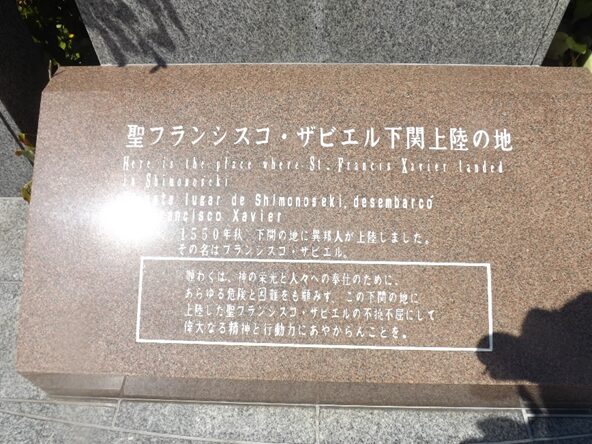

一角の海沿いに 聖フランシスコ・ザビエル下関上陸の地碑

山陽道起点説の一つは、亀山八幡宮から国道より内陸側を屈曲に繰り返しながら南西に進みます。

亀山八幡宮の裏側のすぐ西の交差点(唐戸町)を右に折れて北に赤間町の商店街を暫く進む

250m程先のみぎT字路を左に折れます、50m程先のお寺の前で左に折れて再び100m程南に進みT字路で右に折れると、すぐ中央分離帯のある広い車道に出るので、注意しながら横断し50m程左に進み、右に折れます、その右角が入江和作邸跡ですが痕跡は何もありません。200m程西に真直ぐ進みますが、左一帯は市役所の建物。

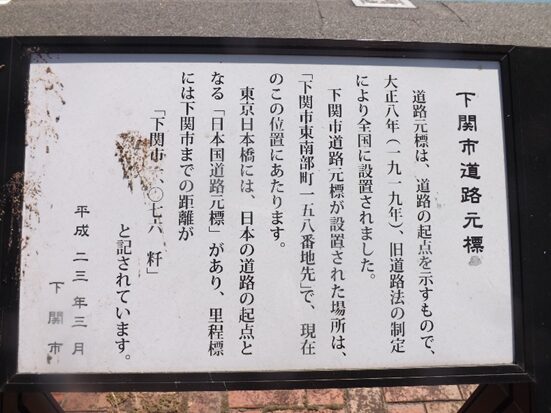

向かって右が市役所で振り返る左に 下関市道路元標があります。

元標、向かいは市役所

200m程西に進んだ先の十字路を左に折れて、更に200m程先で右の旧道(南部町)を南に進んでいきます。

途中右手に小さな公園がありその前に

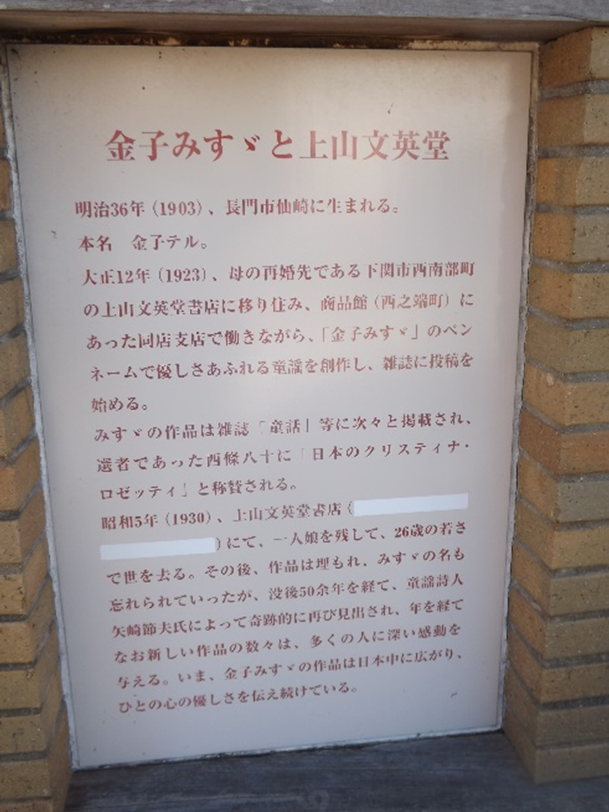

「若き童謡詩人中巨星」 金子みすゞと上山文栄堂の案内板が立つ。萩往還を歩いた時、長門市仙崎の金子みすゞ生誕史跡等にも行きました

26歳で自殺

南部町を進む

山口銀行旧本店の前を通り

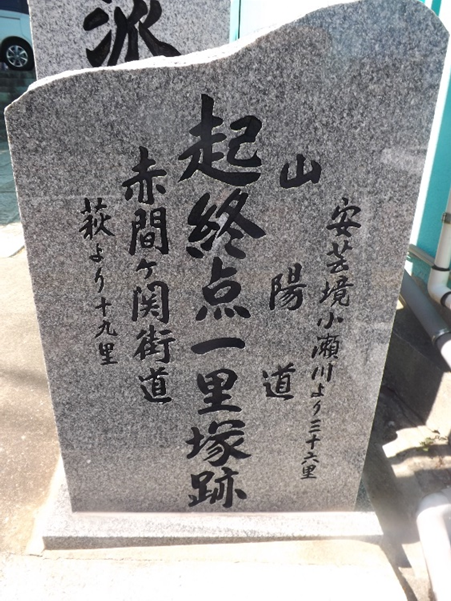

観音崎町に入り、旧山口銀行本店と臨済宗南禅寺派重関山 永福禅寺との辺が旧山陽道と赤間関街道の起点という説です、何方もそうでしょう目くじら立てることもない

赤間ヶ関街道への道

お城の石垣を思わせる高野山真言宗 功徳院

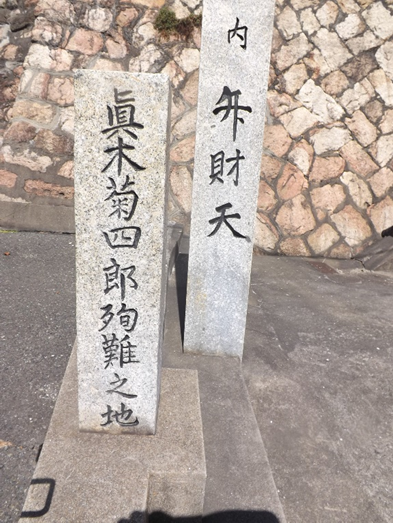

前述の墓所、白石正一郎と同じ場所にあった真木和泉の四男の真木菊四郎はここの門前で殺害された地

真木菊四郎殉難の地

入江町に入る

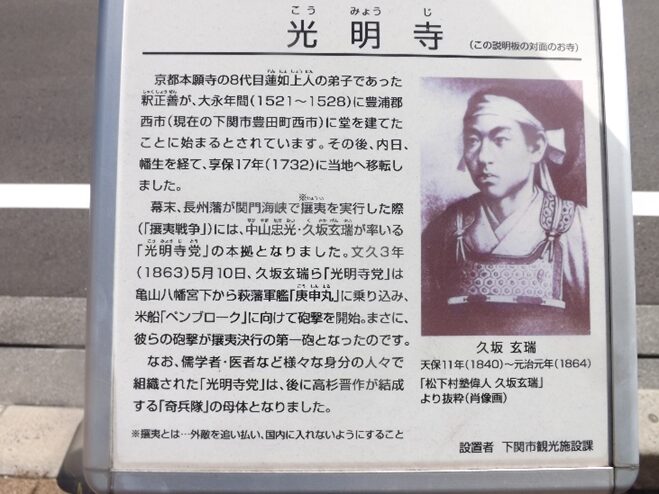

道を入っていくと右に浄土真宗本願寺派 光明寺

中山忠光・久坂玄瑞率いる光明党の本拠であった

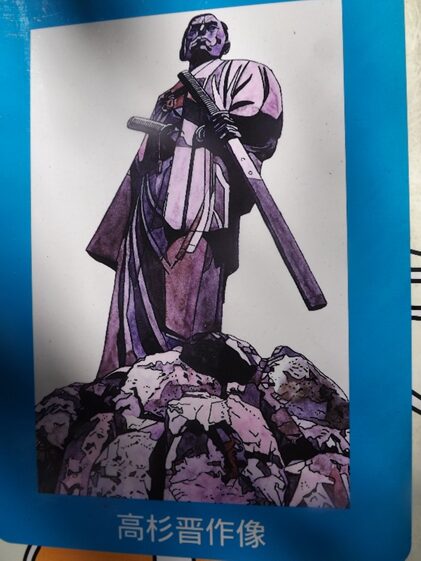

そのすぐ先右に長い石段の日和山公園、余りに暑くて疲れているので、前回上っているので寄らない公園には

高杉晋作の像が立つ

国道より一筋内陸部の西へのみちまもなく下関駅

右に 浄土真宗本願寺派 勝安寺

下関駅が見えてきた

右に 大歳神社と大鳥居

神社の前で旧道と国道2号線が合流、その先200m程進み下関駅を左に見て右にカーブして歩道橋を潜る

歩道橋を暫く進むと右の四国電力下関ビルの一角に

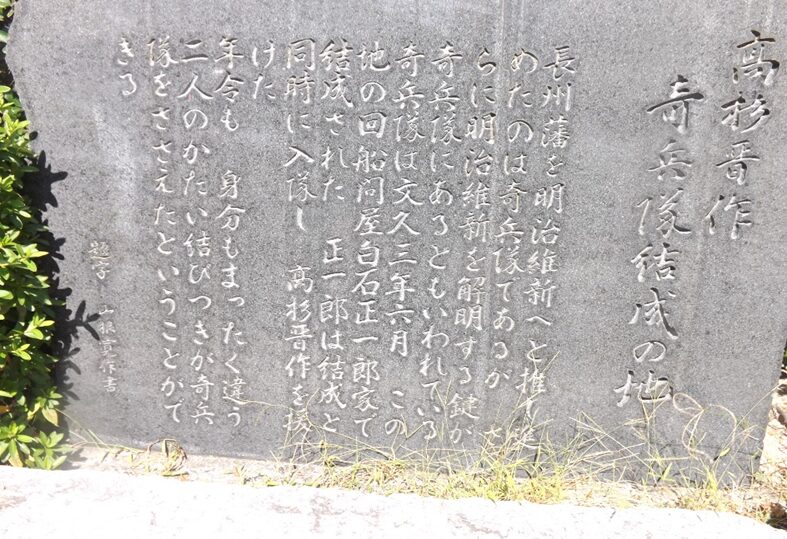

白石正一郎邸跡碑と高杉晋作奇兵隊結成の地碑

碑の前より下関駅方面を振り返る

坂本龍馬・澤村惣之丞、高知城下からの長い「脱藩の道」はここで完歩

高知城下を3月24日脱藩、梼原の那須邸で1泊、那須俊平・信吾の道案内のもと、韮が峠を越えて泉が峠の宿で1泊、宿間から舟で肱川を下り、大洲城を船から眺めながら河口の長浜に着き、豪商冨谷金兵衛邸に宿泊、翌朝船で瀬戸内を渡り上関の港へ1泊、さらに翌日船で防府三田尻港へ1泊、3月30日(旧暦は31日はない)、4月1日三田尻からは山陽道を進み下関の回船問屋白石正一郎邸にて脱藩の道は8日間の長い道のりであったが終わる。

その後、龍馬は暗殺されるまでの約6年間は新しい時代を作るため、短い年数であるが、激動の時代を歩む。維新達成の前夜、慶応3年(1867)11月15日京都近江屋で同僚中岡慎太郎と共に幕府の刺客に襲われ命を落とす。享年33歳の誕生日でもあった。中岡慎太郎享年29歳贈正4位、龍馬も正四位。いずれも2人の死は明治の新しい時代にとっても、悔やみきれない死であった。

前述のとおり、白石正一郎は「白石正一郎日記」にも記載されているように、400人の志士との交流記録が残り、幕末史上貴重な資料となっている。正一郎は全財産を志士達の援助や勤王運動に費やし私財を使い果たす、晩年は東京からの誘いも断り、赤間社の宮司として余生を静かに下関で送ったという。

また、沢村惣之丞は、脱藩前にも吉村虎太郎と文久2年(1862)に一度脱藩している、武市瑞山に報告の為一時帰国し龍馬と再び脱藩する。脱藩後勝海舟の門下生となり海援隊に入る。その後海援隊や亀山社中の中核として活躍、龍馬をよく補佐し股肱となって活動。龍馬死後長崎の街の治安維持のため海援隊が中心となり警備中、酒を帯びた暴漢を誤って射殺、それが薩摩藩士の川端平助であった。澤村は薩摩との軋轢を恐れ、薩摩藩士の関係の制止に関わらず海援隊本部で割腹した。1868年1月14日享年26歳。明治31年正五位を贈られる。ここでも、大久保一翁に「龍馬と並ぶ具現に士」と評価された新しい時代の有能な人財を失う。

脱藩の道を歩いてきた過程の中だけでも、維新の夜明けを待たずその礎となっていった優秀な若者がいかに多いか。

明治に入ると、その勤王の志士たちの二番手として輩出した、二流の官僚軍人達は私利私欲にふけ、軍国主義を進めていった。

脱藩の道は終了したが、この後、この近くの高杉晋作の史跡を追伸します

白石正一郎邸跡から国道を北西に150m程進み左側の旧道に入り並行して来たに進みますと

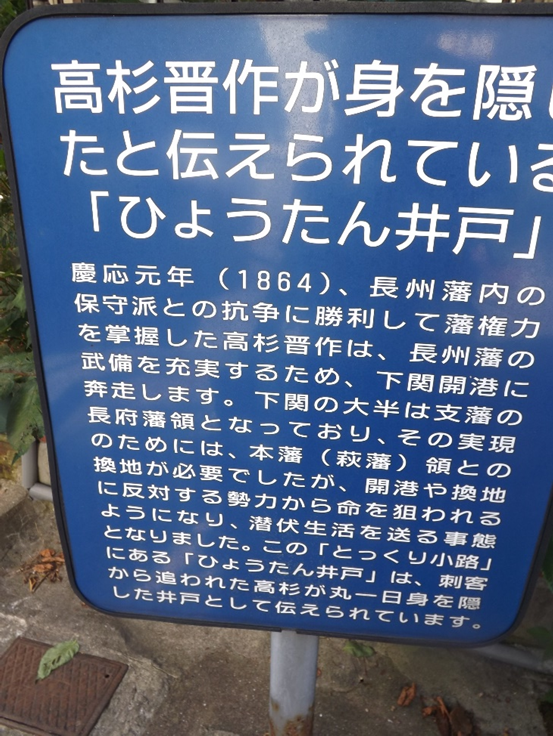

ひょうたん井戸の看板の道を北に進む

すぐ先、民家の間の入る路地(私有地か)の所に案内表示があるので入ります とっくり小路

民家の庭のようです、断りもなく入ってしまった

少し屈折しながら北へこの辺り 萩藩米蔵跡

少し北左に曹洞宗 海晏寺

お寺のすぐ先右に折れて国道を横断して一筋目の十字路を左に折れる。国道の一筋東側の道

左に こんぴらの道標 北に進みます

右手に 高杉東行終焉の地碑

すぐ先左に浄土真宗 妙蓮寺

正面に 厳島神社

神社に正面に向かって左側の角に

萩藩新地会所跡碑

碑の横の道を入ります、案内表示が立っています、

すぐ先でJR山陰線のガードをくぐり左に折れて坂を上ると左民家の隣に

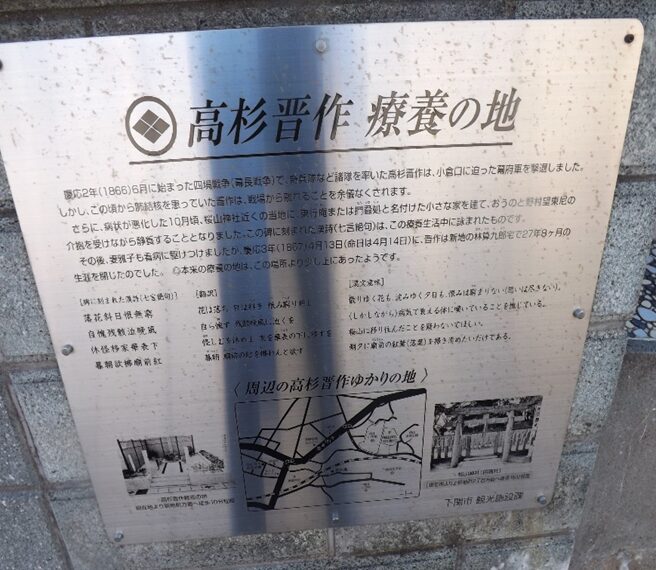

高杉東行療養の地碑 が建ちます

一旦ガードレールの少し先まで戻り、国道を500m程北に歩き右への坂を少し上ると左に

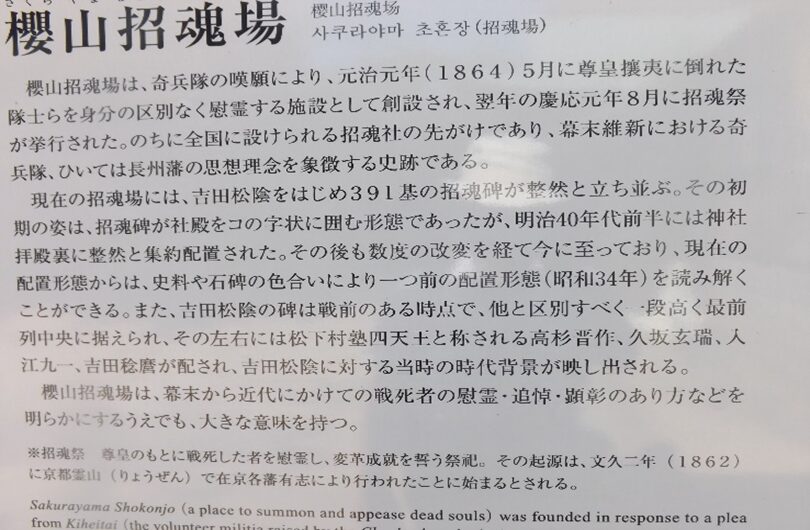

桜山神社(桜山招魂社)

桜山神社の石段

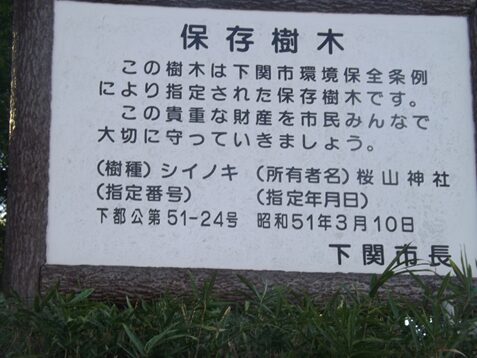

神社入り口の樹木

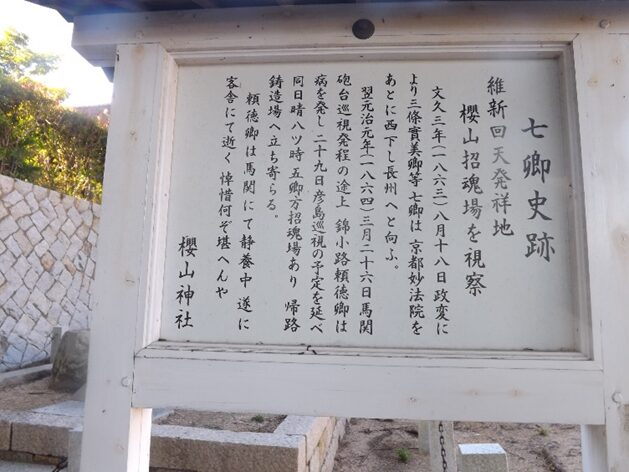

石段を上る右手に 七卿史跡碑

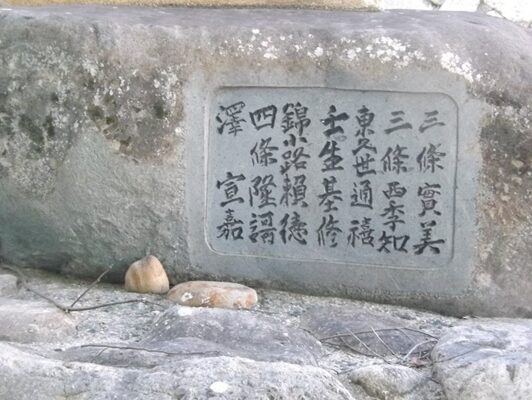

拝殿と本殿の後ろに396本の石碑が整然と並んだ招魂場がある。元治元年(1864)高杉晋作の発議によって創建された。明治維新を迎えるまでに国事に殉じた長州藩士を合祀している。すべて同じ形で、差別なく奇兵隊の精神をよく表したもの

長州の精神のよりどころ吉田松陰の石碑だけ少し高く、他は皆同じ

吉田松陰を挟んで向かって左は久坂玄瑞、右は高杉晋作

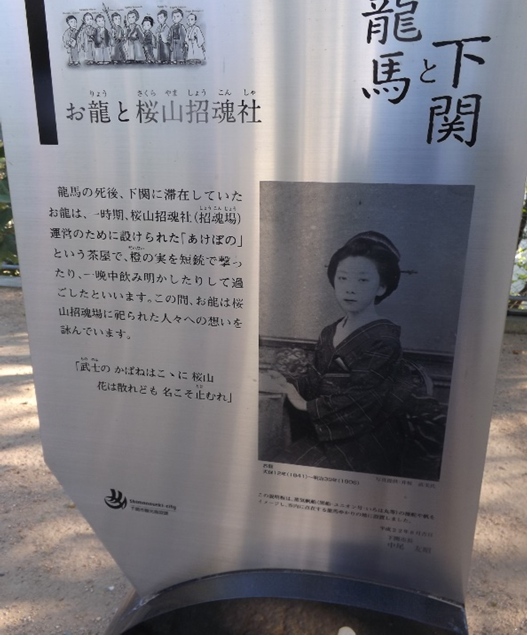

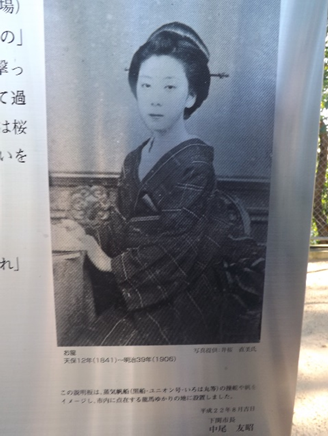

龍馬の死後、お龍は一時期、桜山招魂社運営のために設けられていた「あけぼの」という茶店を手伝っていた。射撃などの話が残っている

武士(もののふ)のかばねはここに桜山

花は散れども名こそ止(とど)むれ

36.316歩 25.421㎞ 1.428kl

今夜のホテル ドーミイン下関に宿泊へ

コメント