2021年11月26日

高岡~~須崎

高岡ホテル前の街道 7時15分 スタート

今夜の宿泊ホテル 13時45分 着 34.954歩

ホテルに荷物を預け須崎市内史跡回り ホテル 17時 着

52.671歩 34.23㎞

街筋右に小さな恵比酒神社が窮屈そう

高岡の街筋の前後

右奥に入ると 三嶋神社の鳥居が見える

神社の参道口に立派な土蔵を持った旧家

火渡川の本火渡橋を渡り街筋を振り返る、高岡の街並みの旧家も新しく建て替えられている

左のサンプラザを過ぎた交差点で、真直ぐの道か左に折れる道か迷ったが、左に折れる道を進むこととした

少し進んでいくと右手に 吉良神社の鳥居

鳥居を入っていくと高い石段で見るだけとする

背後の小高い丘は遺構は残っていないが 蓮池城址

続いいて 若王子神社

南にしばらく進んでいくと、波介川に架かる波介橋を渡る

橋を渡って200mほど先で右に折れて暫く西に進みます

右に波介尋常小学校跡の碑

右の新道に分かれ左に旧道が少し残っています

右手に木造校舎で素晴らしい波介小学校

すぐ先にも左に迂回する短い旧道が残る

さらに真直ぐ新道が進みますが、旧道は左に集落に入る

途中の分岐は真直ぐ

右に波介郵便局

左少し高台に小さな 神社

小さな峠ですがほとんどわかりません

大きな畑にヒマワリが一杯咲いていますが、残念ながら終わっています

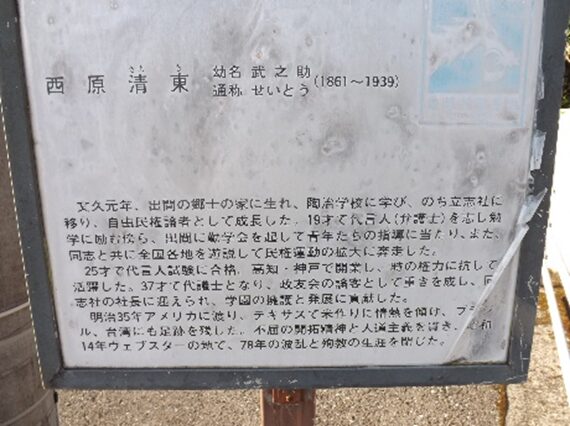

西原清東誕生地同地出身 自由民権運動に参加後、衆議院議員。アメリカ・南米で農場を経営

案内板

新道に合流

その先3回左の旧道が残っている短い区間の集落内を迂回

三回目の旧道途中で新道を横断して右側(東)に出ます

岩戸新橋を渡り東南に岩戸集落を進む

左から新道が合流するこの辺り左側が 戸波城址 全く痕跡ありません

暫く新道を進む

新道沿いに 石の碑津野元実が戸波城奪回の際の恵良沼の戦いの伝説

ぐ左山裾に 五藤其日庵の碑よくわからないが建っている

続いて戸波川橋の手前左山裾に 琴引神社

戸波川橋を渡りすぐ左の道へ

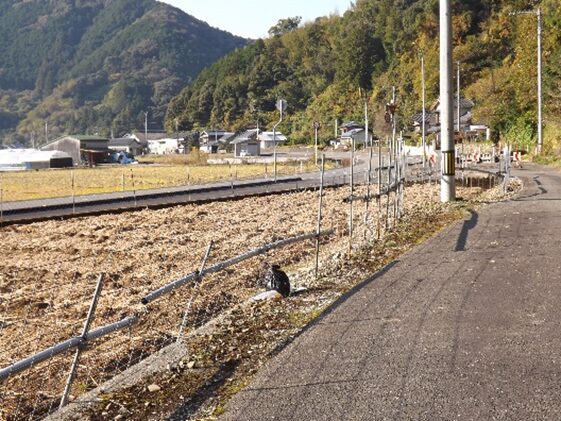

田畑の広がる静かな太郎丸の新道沿い

右に 琴弾八幡宮

急な125段の石段、近くの集落のおじさんがいて話をしばらくする、毎日ここにきてリュックに8㎏の砂を入れて上り下りをして体を鍛えているとのこと。

石段の登り口の紅葉が綺麗

少し先右手にも 池田神社の石段が見える

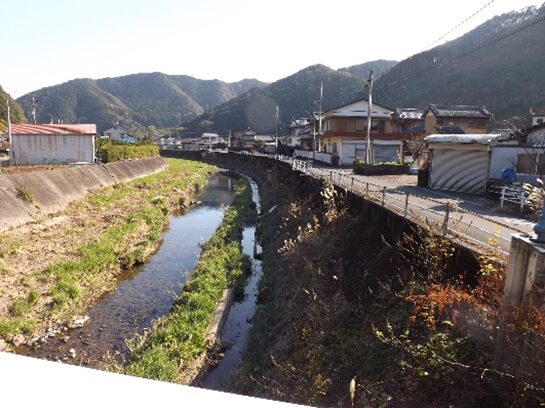

家俊地区に入り波介川の対岸に、市立戸波総合市民センターがありその前で川を渡る。橋から川沿いの風景

川沿いをまっすぐ進み家俊の56号線の信号交差点に出るか。総合センターの横の道を進むか迷ったが後者を選びました。

橋を渡る袂に 祠

橋を渡り西への道を進むと波介川に架かる山武士田橋を渡る

集落内を進み江渕診療所を右にあるところで56号線に合流します

左に 八坂神社の小さな杜が見えます

新道に出て右方向を見ると、家俊信号交差点が見える、前述の川沿いの道がここに出てきています。さらにこの先を進んでいくと、高岡で分岐した交差点に出ます。

鷹ノ巣地区で左に波介川が沿います

左のGSの手前川沿いに旧道が残っています。暫く入っていくと藪で廃道寸前です

藪を何とか搔き分けて進んでい枯れ草が一杯ついた

途中舗装道を横断します

更に少し進むと56号線の鷹ノ巣橋の東袂で横断して川沿いを迂回します

鷹ノ巣集落内で波介川の支流,市野々川に架かる市野々橋を渡る

を渡った右角の広場に何体かの お地蔵さん

地蔵から西南に二軒過ぎた左T字路を右に入った今も広場と残っている 番所跡

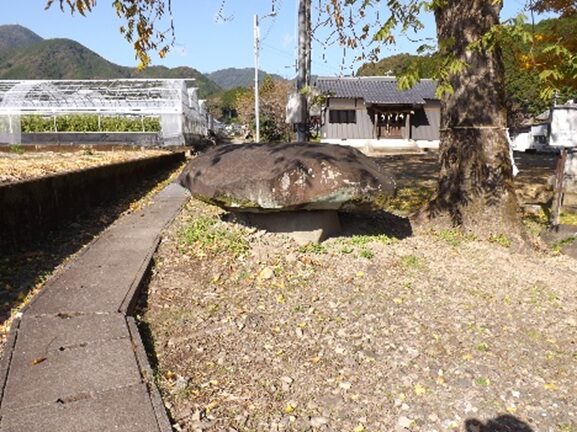

更に番所跡の奥が 市野々天満宮境内に銀杏と椋の大木(樹齢300年)

神社入り口に 灯篭と亀石

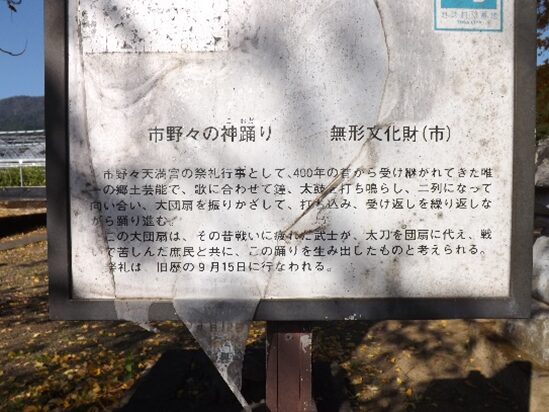

市野々の神踊りの説明碑

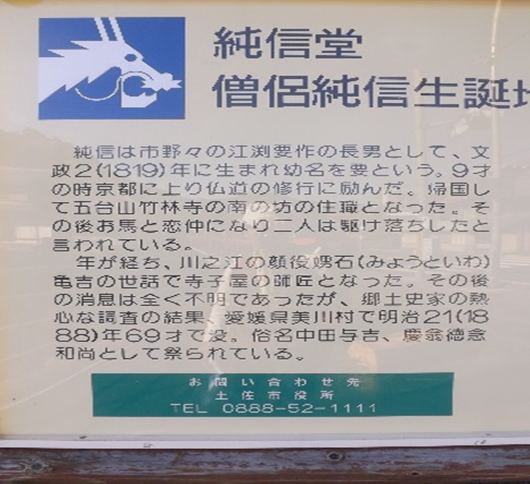

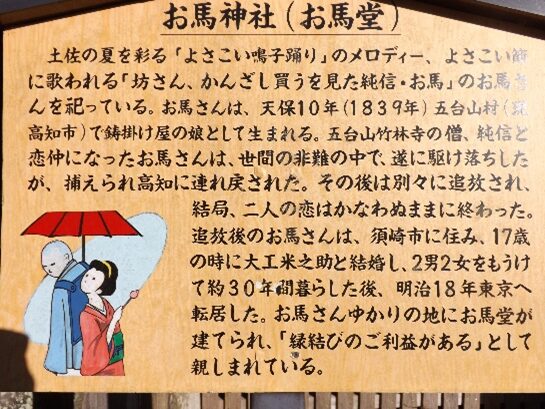

元に戻るとすぐ左に矢野商店、その西隣が純信の生家跡で建て替えられて何も残っていないが、このように純信・お馬の伝承が残るほど親しまれている

右に市野々大師堂大師堂その先、藤の店跡だが痕跡はない

左から56号線が合流し、朱の欄干の純信橋を渡る

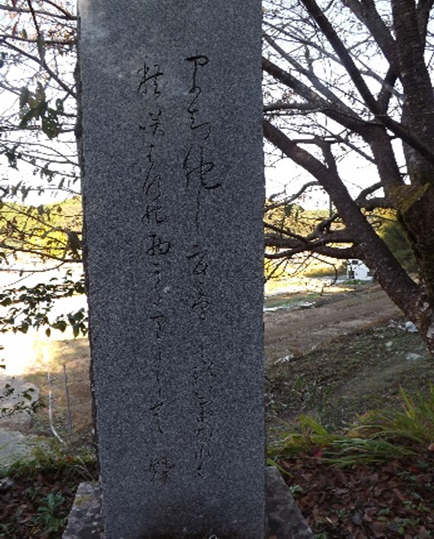

純信橋を渡り56号線を横断して、少し山手に上ると正面突き当りに 純信堂と石碑堂宇を左に上がると純信の親族の墓があるようだが、この墓かよくわからなかった

純信橋を渡り暫く56号線を進みます

左の後藤組鉄工加工の先に左に下る道がある、多分この道が旧道と思ったがよくわからなく、56号線を進み高架をを潜る

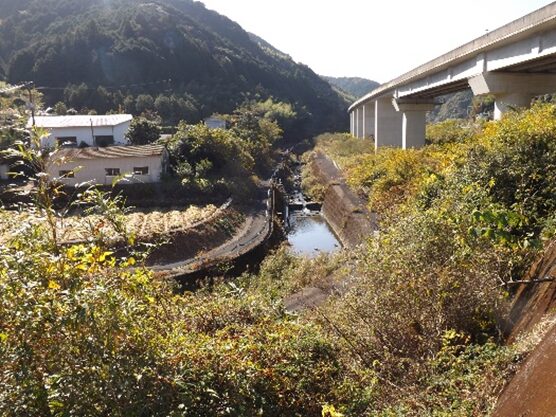

左下を見ると川沿いに旧道らしい道が続いている、下の道がどうも正しかったようです

高速道の高架を潜り南西に進む、左に高架道

川の手前右に入る旧道が残っているようなので入ります

左に小川に沿った旧道、やがて56号線に合流

左手山腹をよさこいトンネルが抜けています

すぐ先右に迂回する旧道を入る

短い区間だが円形に迂回していました、このように旧道を探しながら歩くのは楽しいものです

樫佐古地区の真直ぐな坂を上っていきます

坂の途中左に現在は使われていないのか懐かしい水車

56号線は右に大きくカーブするところで左に曲がる旧道を入ります

南に真直ぐ緩やかに上る気持ち良い道

やがて右鋭角に折れる石橋の曲がりを進む。Uターンせずに真直ぐ山に入っていくかつての道は、サムライ道でそれ以前の旧道であったらしい、やはり須崎に抜けていたそうですと近くの民家の方が教えてくれた

左が斜面、右は谷の峠への旧道を上っていくかつては下の新道ができる以前、この道が主要道であったそうです

軽トラック一台通るのが精いっぱい

車跡の溝がついているということは、まだ使われているとの事か

ビックリしたのは旧トンネルの入り口に、テレビでないがぽつんと一軒家があり、住んでいるようで電気と軽トラックが止まっている。話ししたいがお伺いすることもできない

旧名古屋坂の頂上

如何にも老朽化した古いトンネル、中には電気もついていなく暗いが短いので早々に抜ける、抜けるしか道はないようです。住むにはなかなか勇気がいりそう

トンネル内は真っ暗で薄気味が悪い

トンネルを抜けた出口左にも一軒家の民家、丁度おじさんが家から出てきたので少し話す。普段は住んでいなく、山や畑仕事に麓からくるそうです。東側と違って西側の道は良いようです。トンネルを挟んで一軒づつの民家は珍しい

トンネルの出口側を振り返る

下りを蛇行しながら進む、この辺り一帯の山や畑を所有しているようです

下から見上げた先ほどの民家で、結構石垣も積んで立派です

どんどん名古屋坂を下っていく

左に56号線の新名古屋トンネルが見えます

今では廃道化したかつての峠越えの街道は厳しい山越えをしていたのだろうと想像できる

ようやく新名古屋トンネルの西側に降りてきました

千々川地区に入るとようやく集落があります左の旧道に入り少し迂回

迂回した旧道

坂をしばらく下っていくと、新道が左の56号線のバイパスの吾桑トンネルに入るが、トンネル右の道を進む。先で再び合流します

トンネル右の56号線

ヤマナキ企画のところで左の旧道に入る

旧道の樹林帯

56号線に合流してすぐJR線を越え桜川に架かる橋を渡る

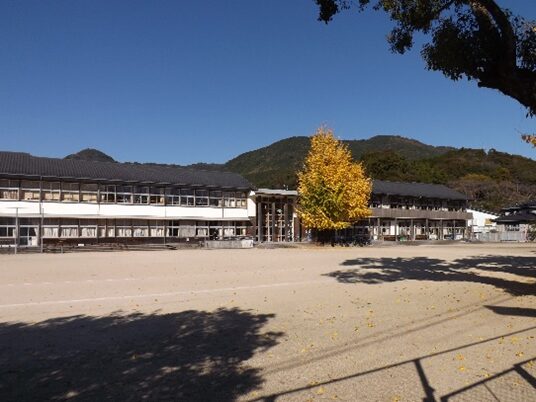

橋を渡り右手に個性的な吾桑小学校

その先で494号線に突き当たる。

右に行けば佐川で第1回目に歩いた朽木峠の登り口に出ます。左に折れますた吾桑小浜信号

左に折れた須崎への道をしばらく歩きます

JA土佐くろしおさくらSSが左に見えます

そのすぐ先で左からバイパス道路が合流する吾井郷乙信号交差点

その先で道は分岐、右への旧道を進むがすぐまた合流

小さな峠の坂を上っていきます

坂の頂上辺り右に、朝ヶ丘中・多郷小学校

坂の頂上辺り右に、朝ヶ丘中・多郷小学校

旧道の岩永地区

市街地までは遠く、須崎駅から2駅手前のJR多ノ郷駅にホテルをとったので今晩は不便な場所で失敗。ホテルはこの近く西崎町街道沿い。13時45分着。ホテルのロッカーにリュックを預け、市街地まで30分ほど歩き史跡を回る

ホテルから引き続き須崎の中心、街道が引きつげるところまで歩いておく。大間駅近くの 観音寺

しばらく歩くと小さな峠となり、右手に須崎役所・須崎警察署があります。市役所も不便なところにあるような気がするが

街道はこの信号で左のお馬トンネルを抜けてきた高架道路を抜けるのですが。ここで(寄り道)のため右へ折れます池内地区へ暫く歩いていきます

この辺り一帯にはビニールハウスの野菜栽培が盛ん。この池ノ内地区集落の中にお馬預かり農家跡・井戸跡・お馬屋敷跡を探したが、聞く人もいなく分らずに終わった

時間をとりましたが、元の街道の高架に戻り高架下を潜り振り返る

トンネルの先左に「寛永地震津波溺死塚」碑

隣に お馬神社

振り返ると二股に分かれた杉の大木が覆っているその下に 「二股杉地蔵」とにかくすごい、純真・お馬の人気、何をこんなに高知の人を惹きつけるのだろう

市街地の中に入り街道より離れ少し自由に回ってみます

堀川跡の眼鏡橋

車道沿いの新しい眼鏡橋、ここでもお馬が三日間面縛刑に橋の袂で処せられた場所。でもこのように数か所で刑を受けても超人気

須崎小学校の西側プールの建物辺りが、お馬が東京へ行くまでの間住んでいたところ

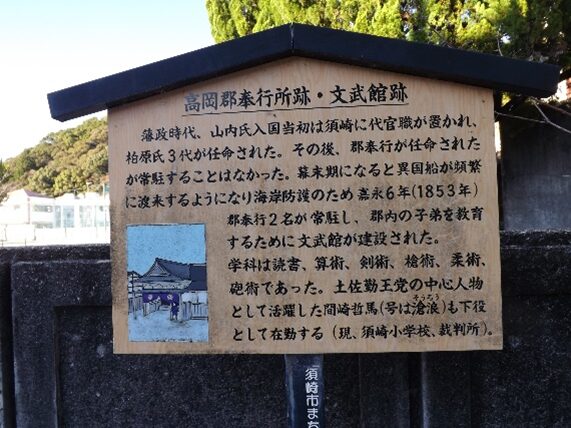

須崎小学校の正門横に 高岡郡奉行所跡・文武館跡 現須崎小学校・裁判所

須崎教会の東より、庄屋屋敷跡と碑吉村虎太郎も一時ここに住んでいた

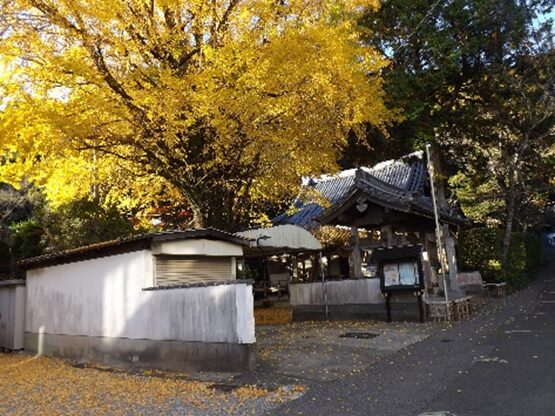

教会を少し西によって北への道を上ると浄土宗 発生寺

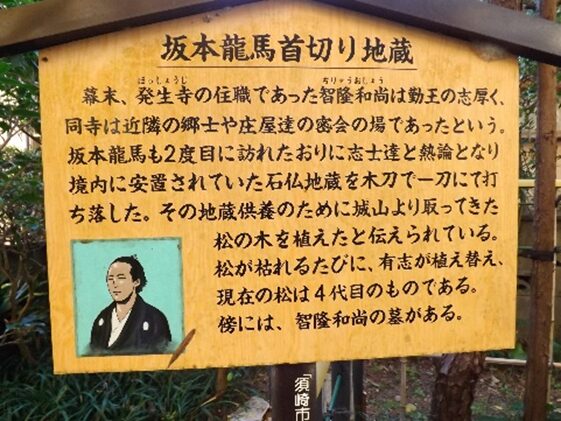

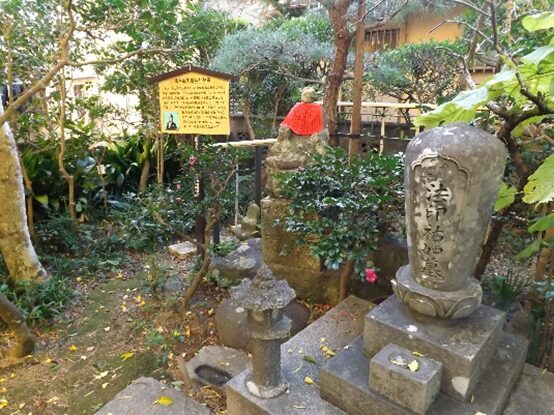

首切り地蔵と手植えの松(4代目)傍に智隆和尚の墓

発生寺の門前の道は城山(143m)への登り

城山の遠景

魚崎医院の建物

稲荷神社

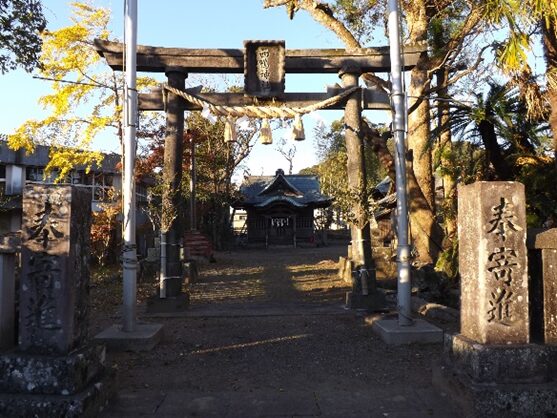

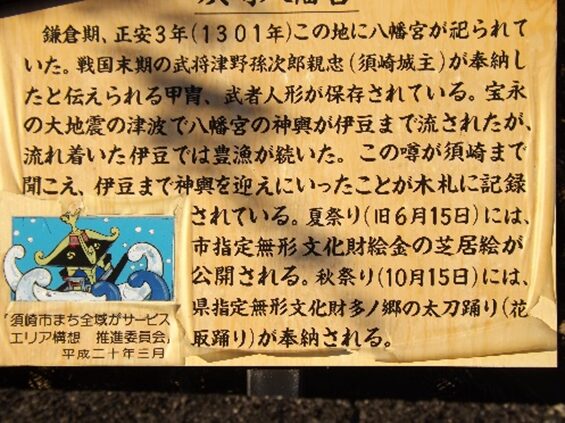

隣に 須崎八幡宮

須崎八幡宮の西側の交差点を北に50m程進んだ右T字路が街道の辻で北から来て西に折れる

須崎の海岸線に、東砲台・中砲台・西砲台があった

西浜歴史公園となっている 西砲台跡がよく遺跡として残っている

砲台石

中・東砲台跡を捜したがよくわからなかった

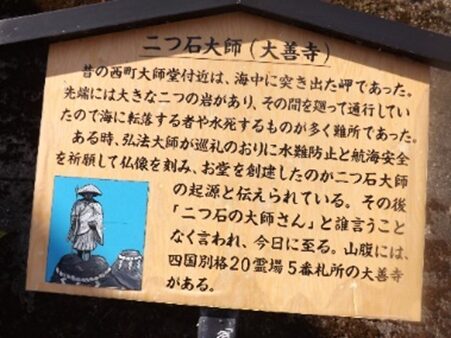

大善寺と大師堂

今日はここで終了してホテルに戻ります

コメント