2013年1月16日

南海河内長野駅~JR五条駅

河内長野駅前で高野街道と分岐~左に河合寺・右高台に清教学園高校~観心寺~石見川に沿って南東へ~河内長野市鳩原集落~大井集落~小深集落~石見川集落~登山口・行者杉(大沢峠)~大沢寺~水沢谷川に沿う~左田園住宅地~中之町の左御霊神社~京奈和自動車道を潜り~JR和歌山線の高架を渡る~本陣交差点・桜井寺で大和街道に合流

一昨日関東中心に大雪でこの辺りの山もかなり積もったようだ、今朝からも寒いが五條本陣交差点まで葛城山系の山越えとなるが頑張ろう。

7時50分、河内長野駅をスタートするが段々と山近くなると雪が多く凍てついている。途中売店があったので旧道の話をすると無理しない方がいいとのこと、雪山を甘く見たらいけないよと迷い込んだら大変だと、少し心細くなってきた。でもとりあえず石見川バス停まで行って登山口を確かめようと進む。

確かに1人で山に入るのは危険と判断今日は登山口までとする。今午前11時50分、河内長野駅に戻るバス時間は5時30分まで無いとても待てないまた歩いて戻るのも大変。

五條に完歩出来ると思っているので車も駅前に預けてきたので、山の旧道に入らず府道で峠越えをすることにした。それでも道は雪と凍てついているので大変であった。奈良県側に入ると道までは積もっていなかったので幸い。

河内長野駅スタート 7時30分

石見川バス停着 11時50分

21.295歩 12km 938kl

石見川バス停から山越えの府道き歩き五条駅まで

トータル

五条駅着 14時35分着

36.804歩 22.08km 1639kl

大沢越えは、旧長野村(現大阪府河内長野市)から金剛山系を越え、大和五條に至る五条街道のことで、葛城二十八越えの一つ。長野をスタートして楠木正成や後村上天皇ゆかりの観心寺を通り、小深~石見川~大沢峠・行者杉峠を越え~大和に入り・大沢寺~上中村~下中村~五条本陣の辻で大和街道に合流する。

この街道が歴史に登場するのは、鎌倉末期の赤阪・千早城の楠正成の攻防戦と幕末の天誅組による五条代官所襲撃事件である。

南海河内長野駅前の170号線を北に200mほど進むと右に折れて南海高野線の高架を潜る。

高架を潜ると菊水町交差点に出るので、交差点を真っ直ぐ進み更に近鉄南大阪線の高架を潜る。

高架を潜ると四辻となる、右への車の多い道を進む

写真では今一つ分かりにくいのでまとめると。河内長野駅を出て、正面のノバティながのをみて右への170号線を北へ200mほど進む(右南海高野線)。突当りを右に折れ、すぐの南海高野線の高架を潜ると、菊水町信号交差点がある、170号線は左に曲がるが、街道は交差点を真っ直ぐ横断。すぐ近鉄南大阪線の高架を潜ると、四辻となるので、右への車の多い道を曲がる。左への道は東高野街道。右に折れて150mほど南に進んだところで左にカーブして諸越橋を渡る。丁度、河内長野駅の東側に出る。

石川に架かる諸越橋を渡り右に折れるが、自動車道を進まず、自動車道と石川の間の細い道を下る

諸越橋を振り返る

石川に流れ込んでいる支流の橋を渡り、100mほど進むと左高台にホテル河内長野荘が見える

見えたところで左の八重別館の看板のある所の石段を上っていく、更に蛇行をしながら舗装道を上ると、ホテル河内長野荘の正面に出るのでその前を右に進む

ホテル河内長野荘のホテルからの道と合流するが、その道を右に進まないように本少し左に直右に進む

右に坂を下る途中左手に 妙長寺 の前を進みます

お寺から100mほど先で、左からの新道と合流する

合流した後250mほど先で左に、河合寺

当山の創建は皇極天皇二年(643)とされる。歴代天皇の信仰あつく特に天智天皇は藤原鎌足に勅を下し、宝塔一基を建立した。法灯すこぶる栄え永平(931~937)の頃には、河南三大名刹の一つとして知られ塔頭二十四坊があった。しかし正平三年(1348)足利氏によって一夜にして大伽藍は焼失した。長らく荒廃していたが近年になってようやく寺は回復した。

右手の山の上には我が家の娘二人が通った清教学園高校が建っている

河合寺の信号を越えて310号線の河合寺地区を進む

左に大阪安全衛生教育センター、峠のようだ310号線は歩道がない

くずの口バス停前の辻で310号線は左に曲がる

左角に 道標 正(西)面「右 観心寺 左 長野」 南「左 三日市」 北「左 すく観心寺」

交差点を右に折れたすぐ左に 河内笠松神社

交差点に戻り左に進む

暫く歩いた先で道は分岐する、310号線を右に分け左の旧道を上る310号線との間に道はあるが、左側の旧道を進む

右下に真中の道が見える

左の旧道の坂を上る

坂を下ったところで、右からの真中の道と合流

合流した先のT字路の寺元信号交差点を右に折れる

T字路の正面に石垣に組み込まれた寺元地蔵尊楠妣庵を示す

道標 「左 大楠公夫人之墓南妣庵」「右 観心寺 金剛山」

左、楠妣庵への道

右に曲がるとすぐ先の川上駐在所前交差点で右からの310号線に合流

合流してすぐ先左に観心寺の案内

観心寺門前の楠正成の馬上像

高野山真言宗 観心寺

国宝の如意輪観音菩薩・金堂・縁起資材帳を初め、数多くの重要文化財を保存する。文武天皇の大宝元年(701)役小角によって開かれた。

その後、弘法大師が弘仁六年(815)本尊如意輪観世音菩薩を刻まれ観心寺と改称され、弟子の実恵が天長四年(827)淳和天皇から伽藍建立の拝命を受け伽藍建立。

その後、当寺は足利、織田、徳川にそれぞれ圧迫を受け、最盛期五十余坊あった塔頭も現在わずか二坊になっているが史跡として訪れる人は多い。

金堂(国宝)大阪府下最古の国宝建物

弘法大師礼拝石から中門を見る

建掛塔(重文)

後村上天皇桧尾陵

楠木正成公御首塚

正成が神戸湊川で討死後、正成の首級が当寺に送り届けられ首塚として祀られた。

観心寺の山門を出て前の310号線を進む

暫く先で道が分岐、310号線は左に別れ、右の旧道を進む入り口に南大門橋を渡る

暫く進むと右に、灯籠と道標 道標の文字が読めない

少し標高が高くなったので雪が棚田に残っている

車一台分の道を進んでいく、でも綺麗に樹木の手入れがされているので明るい

いよいよ雪が田畑まで残っているので嫌な予感がする

左の川に沿って緩やかに上る、高架道路の下を潜る河内長野市鳩原に入る

立派な民家

鳩原の集落左に310号線が通る

少し陰になった旧道にも雪が積もり固くなり、注意して歩かなければ滑る

途中で旧道より左に折れて川を渡り、310号線を横断して坂を上っていくと、

川上神社

川上神社は鳩原神社ともいい毎年10月稚児相撲が開催される。満1歳を迎えた幼児が親に抱かれて出場し、本殿前でにらみ合い泣いた方が負け。

隣に、檜尾山 弥勤寺

神社・お寺の参道の雪景色

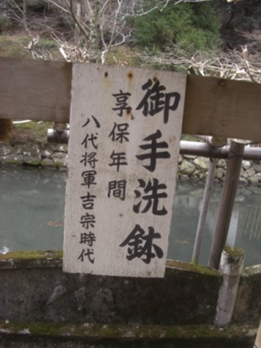

街道に戻り310号線沿いバス停の右に 石碑

道は左右に分岐するがどちらでもいい、先でまた合流する

雪で道の姿が分かりずらいが、先ほど左右に別れた道が合流するところを振り返る

その先で道は突当り、右の道でなく左に曲がる。ここで右に曲がると方向が違ってしまうので注意が必要。

突当りから振り返り集落を見る

左に曲がった先の道

だんだん山の間が狭くなり奥深くなった感じ

やがて310号線が左から合流してくる、右へ曲がる(道路標識五条)

左の川に沿って大井地区を進む

大井のバス停

傍に、地蔵型道標 「右 寺道 左 五條 金剛山道」 顕彰碑と祠と灯籠

その先暫く進むと右に 錦川小学校跡の碑

錦川バス停

更に暫く310号線を進んでいく一本道

大井地区より小深地区に入る

小深バス停の所で小深橋を渡り振り返る

小深橋を渡り、そのすぐ先で左にカーブ、右に川を沿う。そして右にカーブするところで、道が分岐する。左への道は千早・金剛山ロープウエイへの道、街道は右へ

右へカーブするところで右に石見川が沿う

真っ直ぐ南へ川に沿って進みます

雪で判りにくいが右に下る道がありそこを下り下ったところで右の橋を渡らず、川を右にして細い道の集落内を進みます

橋を渡って左に川を沿って進んでも先で310号線に出るのでどちらでもよい。私は一応両道を進む。

山裾に建つ小深の集落

左からの310号線に合流

右310号線へ合流したところから振り返る

川を左に沿ってきた道を見る

その道のT字路、左右が310号線。やはり川を右に沿っての道が正解だと思うここへきて、310号線は両脇しか雪は無いが、一歩中の道に入ると雪がかなり深くなる。

この様子では多分葛城山系の峠越えは無理だろう

更に進んでいくと石見川の橋を渡り石見地区に入る。石見川新橋を渡りすぐまた小さな橋を渡る。進んだところで説明は難しいが、310号線を左に分け右の旧道に入る。

道路標示があるが説明ができながない

途中で道が消失しているので、左に入り石見川バス停に出る。

石見川沿いの左にお店があった、ここで雪の状況を聞くと峠越えは雪が深く危険とのことで今日は峠越え諦める。

でも帰るのもバスが5時間先でまた歩いて帰るのも嫌だし、話では310号線は大丈夫のようだから、その道を通って五條へ抜けようと決定。ここからの旧道はまた改めてくることにした。

食堂、例年にない雪だそうだ

お店の先の緩やかな坂を進むと右手に石見川の集落

右に集落の方に下る旧道があるが310号線を進む。下る所の道案内板

石見川バス停終点から見る、右の310号線の一段低い旧道だろうが雪が深い

大阪側最奥の車道沿いの石見川集落

一段高い左側に お堂

地蔵尊

かなり坂を上ったところから、石見川集落を振り返る

雪で峠越えの旧道を諦め新道を行く

310号線の峠道を足下に注意しながら坦々と進む。幸い自動車も殆ど通らなく助かる。

峠に至るまでの右側の斜面に登る道が分岐して、大沢峠に至る道があったようですが余裕もなく後日分かりました

曲がりくねった310号線の急な坂道を上る、やがて峠に出るが完全に道は凍てついていた、とても旧峠を歩いていたらどうなる事か冷や汗

峠の頂上より大阪側を振り返る。峠で葛城山系を抜けるトンネルに入り奈良県となる。普段なら車で大変だろうが今日は雪でトンネル内も安心して歩くことができた

トンネルが大阪府と奈良県の県境

奈良県側に抜けたところで直右への山道があり少し入ってみると、行者杉 大沢寺の道標示がありこの辺りに次回は出てくるのだろう

ここまでとして310号線に戻り下ることとする

トンネルをン抜けたところからの五条市方面の眺望

とにかく蛇行しながら310号線を下っていく。頂上付近に雪があっただけで無くなっている、葛城山系を境にこれだけの違いがあるのかと思う。

この先310号を下り五条本陣交差点へ次回はこの道は下らない

2013年2月11日

前回1月16日雪の為、大沢峠手前で中断、再度続きを歩きます

JR高野口駅10時48分で河内長野駅へ、そこからバスで石見川終点まで乗り12時30分スタート。

直ぐ山道に入るが荒れている地元の人達も以前は、行者杉へこの道を利用して再三登ったようだが、今は殆どこの旧道を利用する人も無いとのこと。

冬場は歩けるが雑草等で暖かくなると歩けなくなるかも。もう数年したら道も分からなくなるだろう。折角の快適な旧道であるので行政ももう少し整備を希望したい。

そのようなわけで大坂側の旧道は荒れている。当然案内板も全く見当たらない。行者杉から五條へ下る奈良県側は快適な道が残り、また至る所に案内が立てていただいているので大沢寺までは迷うことなく下りられる。

石見川バス停スタート 12時30分

行者杉 13時15分 15分休憩後

大沢寺 14時 着

大沢寺 14時05分 出発

五條駅 16時 完歩

17.095歩 10.25km 739kl

石見川の集落はこの街道大阪側の最奥の集落。江戸時代の享和二年(1802)では戸数42軒、人口161人であった米、栗、黍、稗をつくり、副業として男は山仕事と柴の売り出し女は木綿稼とある。まや薬草も作っていたらしい。

二日目石見川バス停よりスタートすることとする。時間は4時間ほどの距離であり、スタート時間もゆっくりとした。幸い2月だが寒くなく天気もいいので前回とは様相が違う。

前回雪の景色のなか右に下りていく旧道らしき道が右に下っている。石見川の向こう側に渡り少し並行して歩き、再び川を渡りこの先で310号線に合流する

右に下り石見川を渡る所を振り返る(前回は雪の為310号を進みました)

310号線から見ていると田園の中を通る畦道の様にも見える。とりあえず上から見て310号線を進むこととする

310号線に合流してくるところ

暫くの間310号線の坂を上りながら歩く

石見川を右に沿い進んでいきますと石見川に流れてくる支流の谷川を渡ります

道が左に急カーブしながら上る途中右の山道に入る細い登りがあります、下から上ってくると右に鋭角になる。ここには案内板も何もないのでうっかりすると通り過ぎる。それだけ人はこの道を入らないということかも

舗装された跡が残っているが何か少し先行きが不安になる旧道だ。勇気を出して進む

でも思っていた以上に道も残っており快適な旧道

杉や檜の伐採がよく手入れされており、足元にもよく日が差し素晴らしい道に変わった。これど古道の道

所々で木が倒れて道を遮っているが、少々のことは止む得ない

ここの二股道は右の道を進む、前もって調べていなければ完全に迷うところ。右に緩やかに上る

倒木が道を塞いでいます

谷道を上りながら荒れた道を進みます

旧道は荒れていて時には分からなくなるが、幸い所々に赤い布で標示してくれているので助かる。

斜面の道で不明瞭な道筋で迷わないように気を付ける。頼りは赤い布のみ

左斜面が右斜面に変わりました

もうこの辺りに来ると寂しくて心細いのを通り越し、開き直った気持ちにいつもなる

斜面の上部で左にカーブして尾根道に出ると、荒れた道もよくなり古道らしい道となってきました

雪が残るが余り深くないので助かる。前が明るくなったのでまもなく峠かな

峠に出たようだ、右の尾根をすすむと紀見峠、左に曲がる。浅い切通になっています

この標識は金剛山系の尾根を縦走するダイヤモンドトレイルの案内です

金剛山系を縦走している登山者二人に会う紀見峠(西)の方に向かったようです。

行者杉峠(大沢峠)

金剛葛城山系の河内長野市・橋本市・五條市の3境界に位置するこの地には、古くより山岳修験道の開祖として崇められている役行者を祀る「祠」があり、その周辺に所在する一群の老齢杉を「行者杉」という。標高715.5mのこの地は、古来より修験者の行場として人々に崇められてきた。

五本の杉の巨木と、その下に役ノ行者坐像を祀った小堂がある。金剛山系を縦走するときは必ず通る所で、休憩に良い場所。奈良二上山辺りから奈良葛城山~金剛山~神福山~行者杉峠~紀見峠の山系縦走ダイヤモンドトレイルとして今は人気がある。私のような横断の街道歩きの者はほとんどいない。

この方もやはり縦走で神福山(792m)に上るとのこと。登山者が結構いるのだ。私のような街道と言ってもこの道が街道かというようなものだその様なもの好きは居ないようです

行者杉峠(大沢峠)付近は結構広い空間となっている

峠より少し東へ進んだところで、左の神福山、金剛山への道を左に分け、右の道を進む

奈良県側の道、よく利用されているようで踏み慣らされている道を下る

枝切も綺麗にされ日がよく当たり明るい

暫く進むと、前回金剛トンネルを抜けたところで少し山道に入っていった道の所に出ました

道が二又に別れる所で右に進む。真っ直ぐ進むと、金剛トンネルの奈良県側の出入り口のところに出る

右に進むと、キリサコ尾と呼ばれる尾根道をつづら折れに下っていく。古道らしいU字に深く刻み込まれているが、倒木なども所々道を塞いでいる。

キリサコ尾の尾根を下っていきます

道は柔らかく足に優しい

倒木が横たわるが歩くには差支えがない

素晴らしいですね

かなり下ってきたようだ

この辺り少しの間倒木

竹林を抜ける所、下に道が見えてきた

山道から舗装道に下ってきた辻、辻の所に行者杉峠道の表示が立っています

右に登る道が行者道道

舗装道のすぐ先に大澤寺

大澤寺の所から振り返る

南朝勅願所瀬之堂 大沢寺

みなれ川の源流ここ鬼多山の秘境に古くから在する、薬師瑠璃光如来、瀬之堂大澤寺は約1300年前(白鳳時代)修験道開祖役小角がこの地を扶桑第一の行場として草堂を結び薬師如来を勧請し浄域と定められ、瀬之堂の開基となった。

弘仁年間に弘法大師が真言密教の一大霊場として伽藍を整えられた。南北時代には仁和寺の別格本山となり数多くの塔頭をはじめ諸国に末寺を擁した。後醍醐天皇・大塔宮護良親王・楠木公一族その他南朝ゆかりの寺として栄え、京都聖護院法親王より「柳の宿」の庵号をも賜った。江戸時代には紀州藩の祈願所となった。(説明文より)

江戸中期になり堂一宇になり衰退し明治8年廃寺となったが同13年に再興された。境内は非常に綺麗で、楓の木が多く秋の紅葉時期が訪れるのにいいだろう、隠れ寺古刹として人も少なくゆっくりできるだろう。

祠 が二つ並んでいる

境内に入ると本堂前に 青竜の池

本尊薬師如来

お寺の前の道を下っていく

お寺を出て暫く大きく蛇行しながら上之町を下る

水沢谷川の橋に出るが手前を、川を左にして下っていく

水沢谷川の手前右へ

暫く川沿いに下る

行者杉峠方向を振り返る

水沢谷川を左に分け右に下る奈良県側初めての集落

右の斜面に 祠

緩やかな坂道を下ります

途中上之町に小さな 鳥居とお堂と祠

更に山間の道を進んでいく

右の水沢集会所隣りの 祠

集会場の暫く先で道が分岐する、左の道はすぐ先で水沢谷川の橋を渡り川の東側を南に下る。

右の道は川の西側の道を下り中之町を通り、山出会館の前で水沢谷川を渡り、坂を上り左の道と合流する。どちらが正しいか分からないが右の道を進むこととした。

右に折れた道

少し進んで左にカーブして再度右雑木に沿って進進みます。その先住宅地に入ります、左前方住宅地は開発中の田園

新道の自動車道に出るので横断します

更に緩やかな下りを進む、長閑な風景で疲れを感じさせない

左にカーブし、山出会館を左に見て水沢谷川を渡る。橋を渡った先は右に大きくカーブしながら坂を上る

坂を上っていくと前述の迷った分岐点からの道が合流してくる。合流点の左方向に牧野小学校があります

合流したところ左に 地蔵堂と道標

地蔵堂の前に自然石の 道標 「四こく道」の指差し道標

合流した辻で左からの道を少しだけ遡ってみる

遡って少し歩いてみたところところ川の東側の道の方が、案外旧道の様に思ってきました、資料がないのでよくわかりませんが

どちらか分かりませんが、元の合流点に戻り先を進みます

暫く先で、中之町の小さな小川を渡る

更に暫く進むと新道の自動車道に突き当たるので左に折れます。左角にJA牧野農産物直売所があります。

想像ですが今歩いている道が正しいとしたら、左に折れず真直ぐの道があったのだろうと思います。

左に折れると信号交差点に出る、街道は右に進むが交差点の左(北)少しの所に、御霊神社があります

社殿(重文)

交差点に戻り、左手(東)に 大善寺が見えます

中之町の交差点を真っ直ぐ

右に水子供養でお参りする 地福寺

緩やかな坂を下って行くと、やがて下中之町で京奈和自動車道の五条インターチェンジを潜る

右にローソンを見て坂を下り、その先で小さな川の橋を渡る右に前坊医院があり、その前を左に坂を上る道があり少し入っていくと

釜湯山 知恩寺 御本尊 阿弥陀如来

お寺の向かい側には 御霊神社

お寺の前を少し上り振り返ったところ

お寺を少し下った東釜窪自治会館の東側に光仁天皇の王妃井上皇后・他戸親王の事件で大和国宇智郡に流された、皇后は懐妊されておりここ大岡山で男子を出産し、その後この大岡山が累世の居城の跡。井上親王が産屋号峯にて若宮を生んだ時に使った釜を埋めたところ(釜塚)、地名もこれより釜窪というようになった。

三人の供養碑

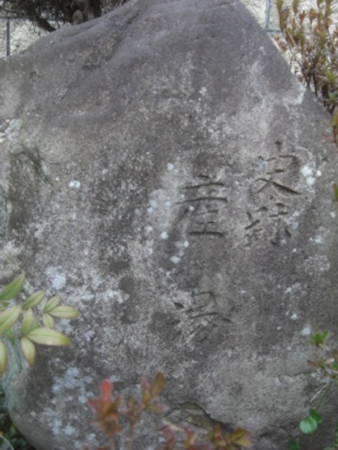

史跡 産湯碑

釜塚の入り口

右に五條市消防本部がありその前に、森田節斎顕彰碑が立つ

森田節斎顕彰碑

文化八年(1811)に五條で生まれ、儒学者として吉田松陰などの尊皇攘夷の志士たちを教育した。天誅組に参加した志士にも、乾十郎をはじめ節斎の指導を受けた者がいます。この顕彰碑は明治維新の功労者として節斎を称えるために明治44年に建てられた。

すぐさきで、JR和歌山線の高架道路を越える

高架を越えて少し先で、国道24号線に交差する本陣交差点に出ます

交差点左に浄土宗 桜井寺

天誅組の本陣となったお寺。往時の五条代官所跡は市役所になっています

天誅組本陣跡の碑

本陣交差点を横断して大和街道と合流。

大沢越(行者杉越)街道 完歩

コメント