2011年11月27日

聖徳太子が法隆寺まで通った道

飛鳥橘寺~飛鳥川に沿って八木西口駅西側~近鉄但馬駅東側~西名阪法隆寺IC~法隆寺~王寺

6時45分橘寺スタート 王寺駅16時25分着

56.806歩 34.08km

5時30分自宅を車で出発、橿原神宮駅前に車を預け飛鳥の橘寺前までタクシーに乗る、チョット贅沢でも時間の関係で止むえない。1.280円朝からの出費少し痛い。

まず飛鳥川に沿って進む、今日は飛鳥川・蘇我川・富雄川沿いに進むことになる。太子道の詳しい道案内資料は無く、またこの道が聖徳太子が毎日法隆寺まで通った道という定義もないが、太子道というのがあったことは間違いない、今日では其の古道は飛鳥から法隆寺までほぼ一直線に走っていたといわれており、当然その後の藤原京や平城京の道路整備で消失しているのは止むえない。

聖徳太子がこのように行き来したであろうコースを思いながら足を進める。この3つの川に沿っていたことは間違いないが、その川も当時の流れと大きく変化している。現在飛鳥から法隆寺方面まで自転車と歩行専用道路が整備されており歩くには安全である。また田園風景が広がり長閑な山村風景を楽しむことができる。

途中沢山の史跡があり出来る範囲で見て回ったため結構時間がかかり法隆寺についたのが15時30分、そこから近鉄王寺駅まで約1時間かかり、16時25分に完歩する。

川原寺跡前の155線でスタートする

橘寺の全景 聖徳太子生誕地

川原寺跡と橘寺跡の間の155号線を東に100mほど進む、そして飛鳥川に架かる橋の手前の道を飛鳥川沿いに北へ進む

川沿いに歩いてきた堤道を振り返る、遠望は橘寺

飛鳥川沿いの堤道

明日香川潮々の玉藻の うちなびき情は妹に 寄りにけるかも

弥勒石

真神原の西を流れる飛鳥川の右岸に位置する石柱状の巨石である。石には仏顔面もほとんど ないが、わずかに目と口とみられる部分が細工されているだけである。弥勒石を拝むと下半身の病気が治るという言い伝えがあり、今も地元や周辺の人々の信仰を集めるとともに、「ミロクさん」と呼ばれている (説明版より)

日本書記に、飛鳥時代に飛鳥寺西門外にあった広場には槻(ツキはケヤキのこと)の大樹があり、さまざまな儀式・行事・イベントに使われたと記されている。ここで行われた有名な中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌子(藤原鎌足)の蹴鞠の会での出会いや、壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)軍の勝利の端緒を開いたという戦いなど、歴史上のエピソードも書いている。飛鳥を訪れた人々が、飛鳥寺の正門跡に立って西南を眺めると、そこには槻の大樹が、甘樫丘を背にして亭々と、大空に枝を伸ばしている景色を想像してくださいと。(説明版より)

飛鳥橋

飛鳥橋から飛鳥川に沿って北への道

左、甘樫丘

甘樫山の銀杏の紅葉

甘樫山への登り口の一つ

朝早く歩いていたので親切なおじさんが、駅まで行ってあげるから乗っていかないかと声を掛けていただいた、同年代ぐらいの方でした。理由を行って丁重にお断りしたが有り難いことです。

橋を右に見て左にカーブする、橋を渡っていくと右一帯が 水落遺跡

飛鳥を見て回るにはとても時間が足りない、何度も来ているので旧道沿いだけにします。

右の橋方向を見る

小さな 常夜灯

飛鳥川に沿った旧道

川向に 常夜灯と石碑 があります

左に 豊浦寺跡と向原寺

難波池の由来

向原寺(豊浦寺)の一角に「難波池」と称される池がある、この池は「日本書紀」欽明天皇十三年仏教伝来の記事に廃仏派の物部尾興が仏像を投げ込んだ難波の堀江であるとの伝承をもつ。そして後世の記録にはこの仏像が信濃善光寺に祀られたという善光寺縁起として語りつがれている。

向原寺境内の発掘調査により、飛鳥時代最初の推古天皇宮の遺構、蘇我馬子建立の飛鳥時代飛鳥寺に続く2番目の本格寺院豊浦寺(飛鳥寺の妹寺)の伽藍がありました。

明日香川行廻る岡の秋萩は

今日降る雨に散りか過ぎなむ

太子道(筋違道)は特にこの道が正しいということなく歩きます、かつて聖徳大子もこの付近の道を通って法隆寺辺りへ通ったであろう想像しながら歩く

右に いかつち橋

橋の左手には 伝小墾田宮跡

すぐ右に 小詞

いかつち橋より振り返る飛鳥川と正面の山が甘樫丘

所々に田舎風景がよく似合う雑草焼きをしています

天香久山 が遠望できます

飛鳥川に沿って橿原市に入る

祠

左に 木殿神社

木殿神社の前、右の川向かいに 善行寺

右に飛鳥川に架かるしぶ橋より北を見る

左に少し入ったところに 正恩寺

その北側隣に 浄土真宗 西向寺

街道筋左に 常夜灯と小詞

右川向、ダイキの南側に ろ栖神社

飛鳥川の西岸を進んでいく、左に飛鳥川が大きく曲がるのに伴って道も曲がる

橋の手前、旧道と川の間にある 小詞が二つ

飛鳥川に架かる橋を渡らず左に折れる

少し街道をそれて(寄り道)、橋の手前左に折れず橋を渡り真っ直ぐ進み、一筋目を右に折れた左に、

おふさ観音がある

高野山真言宗別格本山 おふさ観音

バラと風鈴と提灯のお寺で知られています

元の街道に戻り、橋の手前を左に曲がったところに 八幡神社

神社前を右(北)にカーブして飛鳥川の西岸に沿って進むと左に 浄土真宗 願専寺

旧道の面影が色濃く残る街筋を北に進む

川沿いの堤防の旧道と 常夜灯に小詞が二つ 左に奈良県立医大病院が見えます

庚申塔

石造り物 が並んでいる

この先、暫く歩くと左(南)に兵部町の国道24号線の交差点がある、一筋北側を横断して、すぐ近鉄橿原線の踏切をわたり、一筋目の十字路を右にに折れ、右側が飛鳥川が沿う。その先で右に蘇武橋の所で、街道を一旦中断して (寄り道) のため左に折れて、今井町を一回りする。

一筋目の十字路、街道はここを右に折れる

右に折れたところからの蘇武橋方向への道

⦅今井町⦆

今井の地名は1386年の興福寺一乗院の文書に見える、今井町の成立は戦国時代の1532~1555年、この地に一向宗本願寺坊主の今井兵部卿豊寿によって寺内町を建設された。一向宗の門徒が、今井に御坊(称念寺)を開き、自衛上武力を養い、濠をめぐらし、都市計画を実施した。1568年織田信長が、足利義昭を擁して上洛以来、本願寺も反信長の旗を立、寺を中心に城塞都市の形態を整え抵抗したが、1575年信長に降伏し事なきを得た。そして商業都市として変貌し、江戸時代には南大和最大の在郷町となって大いに栄えた。そして堺と並び自治的特権が認められ、惣年寄り、町年寄りをおき町政に当たる。

称念寺を中心として寺内町今井は完全な城塞都市で、江戸時代初期では、東西600m、南北310m、周囲には環濠土居を築いた。戸数1100軒、人口約4000数百人を擁する財力豊かな街であった。町割りは西、南、東、北、新、今の6町に分かれ、9つの門からは木橋を通って濠を渡り、外部の道路と連絡していた。内部の道路は防御のため屈曲を持たせた。

現在も今井町の大半の民家が江戸時代以来の伝統的様式を保っており、1650年の今西家をはじめ、すぐれた民家が数多く建ち並び、今なお、町全体が戦国時代にできた寺内町の歴史を伝えている。

谷 三山の碑

谷 三山(1802~1867)橿原市が生んだ一大儒学者、吉田松陰・頼山陽、其の他多くの人々と親交があった。11歳の時、眼・耳を同時に患い、聴力を失ったが勉学に励み、私塾(興譲館)を開いた。

河合家住宅(重文)

上品寺屋の屋号で酒造業を営む

称念寺太鼓楼

浄土真宗 称念寺 本堂(重文)

中橋家住宅(重文)

屋号は「米彦」といい米屋を営んでいた

旧 常福寺表門と観音堂

春日神社

今西家住宅(重文)

惣年寄の筆頭を務めていた家で1650年の建築、城郭のような構造 カメラに入り切れない大きさ

西口の旧環濠堀の復元中

時間がないのでこの辺で終わるが、その他重要文化財の建物が数多くある。

主なものに 豊田家・上田家・音村家・旧米谷家・高木家(各重文)、吉村家・山尾家(県指定)

北尊坊門跡の外に出て総武橋の袂にエノキの大木が聳える。赤い橋が総武橋

エノキの向かいにある 蘇武之井と祠

エノキの北側から中・南尊門坊跡の街並み向かって右が今井町、エノキの左が飛鳥川

総武橋を渡らず飛鳥川の西堤に沿って北に進む

総武橋より少し北にすすんだところでJR線を越える。更に飛鳥川に沿って北へ、飛鳥川の対岸東に近鉄八木西口駅が、その先信号交差点のある橋を右に見て進み、二つ目の橋の所で、街道は川沿いに真っ直ぐ進むが、少し左に折れていくと、大信寺・人麿神社 がある。

人麿神社

秋山の黄葉を茂み迷ひぬる 妹を求めむ山道知らずも 柿本人麻呂

浄土真宗 大信寺

元の街道に戻り北へ進み、近鉄大阪線を越える

新道の高架を潜る、綺麗に整備された堤道

右に飛鳥川が沿っています

左の県営福祉パークの西側にこんもりした森に小さな 鳥居と祠と燈籠

屋就神命神社

飛鳥川の橋を右に渡り(寄り道)少し進むと右手に 皇子神命神社

近くに 小社神社

小社神社の道を挟んだ北東に 姫皇子命神社

姫皇子神社より畦道を西へ(飛鳥川よりに)多神社の森が見える

多神社までの途中にある 観音堂

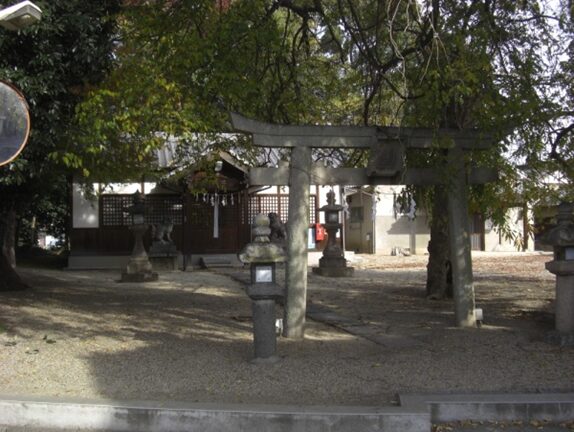

飛鳥川の直ぐ東側に 多神社(多坐弥志理都比古神社)立派な神社です

本堂の横から入ったので、参参道を戻ります

元の道に戻り飛鳥川に沿って北へ進む

左に大きく緩やかに川と一緒にカカーブします

左に矢部の集落

右に新木の集落

旧道は北から西に方向が変わります。飛鳥川とそれに沿う堤道も大きく左にカーブしたところで右の薬王橋を渡り、飛鳥川の右岸に出て西に進むと、前方に京奈和自動車道の高架が見えます、そして潜る

堤防道は菅原神社の森に阻まれ屈曲する

菅原神社

その先で、再び飛鳥川は右にほぼ直角に右に折れ北に進む。そして旧道は一つ目の橋を左に渡り、再び左岸を北に進む 大綱地区

左に公園

右手川向に 八坂神社 橋を渡り(寄ります)

神社の北側に 西専寺

此の付近は西竹田地区、江戸時代は竹田村で歴史は古いそうです

元に戻り、その先の左に、松本の環濠集落がある。環濠集落は大和全体で187が数えられる。松本の場合、鎌倉時代の石仏が祀られている松本寺と、三ノ宮神社が環濠の外に張り出した形態となっている。石仏は曽我川を流れて来たといい、神社は水害で流れて来たとの言い伝えがあり、水にかかわる話が多い。かつては集落の入り口に木戸や引橋があり、濠の内側に沿って竹藪が巡らされていた。

松本寺

松本寺門前の石仏

寺門前の石仏

ここから西に流れている曽我川が決壊したときにこの地に流れて来た地蔵という伝説がある鎌倉末期の石仏。大和各地に流れ地蔵の伝説が多いその一つ

松本寺の隣の 三ノ宮神社

近くの お堂

元の道に戻り松本環濠集落の全景を見る

その先、富本で14号線を横断した一つ目の橋を右に渡り、飛鳥川の右岸を北に進む

直ぐ右手道沿いに お地蔵さん

暫く進んで小さな橋を渡り、その一つ目の橋を左に渡り再び左岸を進む

橋を左に入ったところに 三宅の原の説明板、万葉集にでてくる三宅ヶ原が、古代天皇の稲作の御料地「屯田」と考えるなら現在の三宅町及びその近傍が、三宅の原と呼ばれていたと考えられる。

こより少し先の西南に 西道寺と杵築神社の森が見える

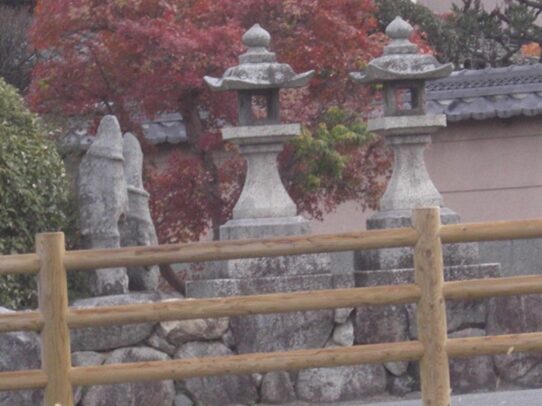

杵築神社

杵築神社の 十三重石塔

浄土宗 西道寺

元に戻り 蛇池跡

「柿の木堤」に沿って上流水が帯状に長く停滞して数百メートルに及ぶ池ができたので、人々はこれを「蛇池」と呼んでいた。但馬公民館そこを一部埋めて建てられている。

飛鳥川の橋の左岸の袂にある お地蔵さん

右川向前方に三宅町中央公園と体育館

この見える所の橋の先左公園の所を左(西)へ曽我川に向かい進む

(近鉄田原本線を越えたところからの説明を下記に補足します)

近鉄田原本線を越える、左に但馬駅が見える。

200mほどさきで、右に三宅町の中央公園が見える所で飛鳥川が左にカーブする。川岸に沿って歩いていくと川の複雑な合流により歩けなくなるので、飛鳥川を右に分け左90度に曲がり西に進む。西に300mほど進むと曽我川にでるので堤防に沿って右へ進む。

暫く進んだところで左に第2浄化センターが見える。そこで左からの葛城川が曽我川に合流する。更に暫く進むと今度も左から高田川が合流してくる。合流した先で川の左岸に渡り北に進んでいく。

左の広瀬神社の見える所で、右から大和川がまず佐保川を吸収し、更に寺川を吸収、次に飛鳥川を吸収した大和川がここで、曽我川・葛城川・高田川が合流し一つの川が大和川として西へながれていくが、またすぐ先で右から富雄川が合流してくる。そして大阪平野から大阪湾に流れている。

この付近の地形は川の合流が複雑な地形になっているため水害の被害も過去悩まされている一方肥沃な土地として実りも潤った。

曽我川に突き当たったところ曽我川を左に沿って堤防を左にカーブしながら進む。一つ目の橋の手前対岸に厳島神社

対岸に浄化センター見えるところで、左から葛城川が合流

合流する右方向に見える森が 三十八柱神社 拝殿は千木、勝男木をあげた萱葺きの建物

更に進むと街道を彷彿させる何だろう、燈籠の一種か

六県神社と富貴寺

子出来おんだ祭り、拝殿前で毎年2月11日の夜に演じられる御田植え祭り、妊婦の出産所作が伴うことから「子出来おんだ」と呼ばれる。

曽我川に左から高田川が合流する右にある富貴寺・六県神社と境内を一つにした神宮寺である859~77に建立された古い寺

富貴寺の北側にある 光林寺

高田川との合流した先の橋を渡り左岸の堤を進む

更に右からの飛鳥川を吸収した大和川が右から合流して大和川となります。非常に複雑に川が合流を繰り返す

右からの大和川と合流するところ左に 広瀬神社

(広瀬神社の先を少し説明を補足)

大和川が左に大きく円を描きカーブして西に進む。やがて西名阪自動車道の高架を大和川と共に潜りすぐの信号で右に折れて、大和川に架かる御幸橋を渡る。そのまま北に進むが、すぐのところで小さな川の橋を渡り、さらにそこで北から流れて来た富雄川が大和川に流れ込み吸収される。街道は富雄川の右岸に沿って北に進む。

広瀬神社の先で西名阪自動車道を潜る

高架を潜り直の信号交差点を右に折れ御幸橋を渡る、往時の写真

御幸瀬の渡し・川合浜跡 今の御幸橋より東側に旧広瀬街道に続く位置に渡し場があった。明治の初めまで利用されていた。

交差点の高架下袂にある 祠と庚申塔

御幸瀬ノ渡し跡と御幸橋

大和川と御幸橋

大和川に流れ込む富雄川

富雄川の左岸(東側)を北に進む

右に 御霊神社

その少し先、笠目橋の手前右に 大福寺

すぐ北側に小さな 祠

笠目橋を過ぎて暫く進んでいくと、JR関西線を越えたところで、安富橋を渡り今度は富雄川の左岸を進む

ここまで来ると法隆寺が左前方遠くに見える、左に 上宮遺跡公園

更に200mほど進んだところで左に折れる

右に富雄川に架かる小さな業平橋が架かっている

筋違道(太子道)と業平道

この道は推古天皇の頃、聖徳太子が斑鳩宮から飛鳥京へと通われたという道です。奈良盆地の中央部を通り、ほぼ直線の斜行道路で道が斜めになっているところから、「筋違道」と呼ばれました。

太子は、片道約20㎞の道のりを調子丸という舎人(従者)を従え、愛馬黒駒に乗り通われたといいます。今もこの道筋には多くの太子伝説を残し、「太子道」の名で親しまれている。

また、此の付近には「業平道」と呼ばれる道があり、この道は平安時代の歌人で「伊勢物語」の主人公・百人一首などで知られている在原業平が河内の高安の恋人である河内姫のもとへ通ったとされる道です。この道のりは、天理市(櫟本)~大和郡山市~安堵町~斑鳩町~平群町を通り河内の高安(八尾市)までとされている。

此の付近に架かる橋も「業平橋」の名で親しまれ、この業平道の道筋にも多くの業平伝説が残されている。(斑鳩町説明板より)

右の富雄川より分かれて左に入り西へ、かなり屈曲した道を進んでいくと25号線に出る。その途中左に調子丸古墳、25号線手前に駒塚古墳がある。

調子丸古墳

駒塚古墳

25号線に突当ったところで右に折れ、直の幸前信号交差点を鋭角に左に折れて西の法隆寺へ向かって進む

途中右手に小さな お地蔵さん が沢山並んでいる

この先、中宮寺の前を西へ通り、法隆寺の境内を抜けていくが、説明は省略する。

中宮寺

夢殿の甍が見える

長い塀の間間を西に進んでいきます

法隆寺参道を見て横切る。法隆寺の中は何回か言っているので正面を抜けていきます

太子とします道(筋違道)ここで終わってもいいのですが、帰りはJR王寺駅ですので続いてそこまで歩いて完歩とします

法隆寺の正門の前を通り過ぎたところで蔵の手前を右に折れる

そしてすぐの突当りを左に曲がる

曲がる手前右に沢山の 石仏が並ぶ

法隆寺の西門

左に折れた細い道を暫く進みます

途中右に 西福寺

歴史的町並み・西里

西里は法隆寺の西隣にあり、東里とともに法隆寺を中心にできた集落。元々法隆寺を支える大工集団の本拠地であった。西里は近畿一円の大工の元締めであった、中井大和守正清の出身地と言われている。また徳川家の御用大工として大工集団を率いて、数々の建築物を手掛けた。大坂の陣では徳川家に付いたため、西里の集落とともに生家も焼かれた。

西里の町並みは法隆寺の西大門辺りから集落に入ると、漆喰で塗り固められた築地塀が、低く、長く続いています。道幅は約3mで十字路はなくT字路かL字型の辻となっている。

この辺りまでは観光客も来なく静かな佇まいである

暫く集落の中を西に進んでいくと、変則四辻に出るので、そこを左に折れる、更に南へ100mほど行ったところで右に折れると、右手に

藤ノ木古墳 が現れる、綺麗に整備された古墳

古墳の所で左に折れて南に真っ直ぐ進む

この先で道が分岐しているので、右の道を進み50mほどで左に折れ南に進む。やがて龍田1で道に突き当たるので右に折れて西に進む。

右手の 霊雲寺 の前を抜ける

更に右に 龍田神社

龍田神社の前

右奥に 東光寺 その前の所で左に折れる

左に折れた先左に 八雷寺 があり道が25号線に突き当たるので左に折れる。一つ目の龍田神社南の信号を右に(南)真っ直ぐ進む

ぽっくり往生の寺 吉田寺 が途中左に

左に 石碑と道標

25号線を横断してその先左に 地蔵さん

その先右にカーブする、花小路せせらぎの道を西に進む

竜田川のしおた橋を渡る、かなり日が陰ってきた

橋を渡りすぐのところで左に折れる右角に 道標「右 なら道・・・・・」

更にすぐ先右に折れる左角にも 道標

緩やかな坂を上ると四辻となるので左り斜めに進む

正面角に 神岳神社の石碑と道標 が二つ

そこから南西に暫く進んでいくと、大和川に突き当たるので右に折れて堤を進む

堤を進んでいくと大和川に架かる昭和橋があるので橋を左に折れて渡る

太子道は法隆寺で終了だが、私は大和川に架かる昭和橋で終わる。ここから近鉄田原本線の新王寺駅へ少し歩いて帰宅

聖徳太子が飛鳥から通った古道

太子道(筋違道)完

コメント