2010年5月9日

當麻の長尾神社~桜井の寺川に架かる小西橋

長尾街道・竹内街道と分岐、長尾神社~JR高田駅と近鉄南大阪線高田市駅の間を東へ~曲川町~八木西口駅北側~耳成駅の南側~香久山駅の前~JR・近鉄桜井駅の南側にて完歩・・・・大和朝倉駅の北側で初瀬街道に繋ぐ

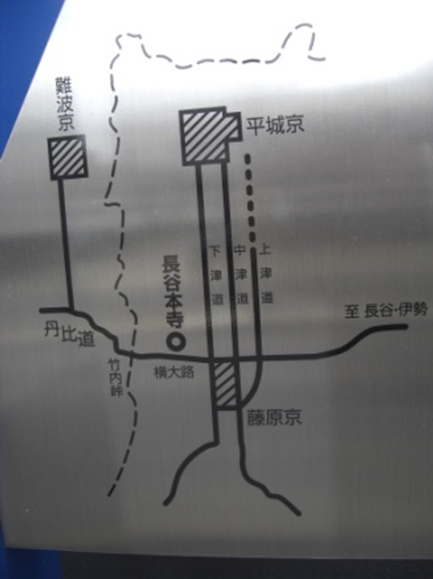

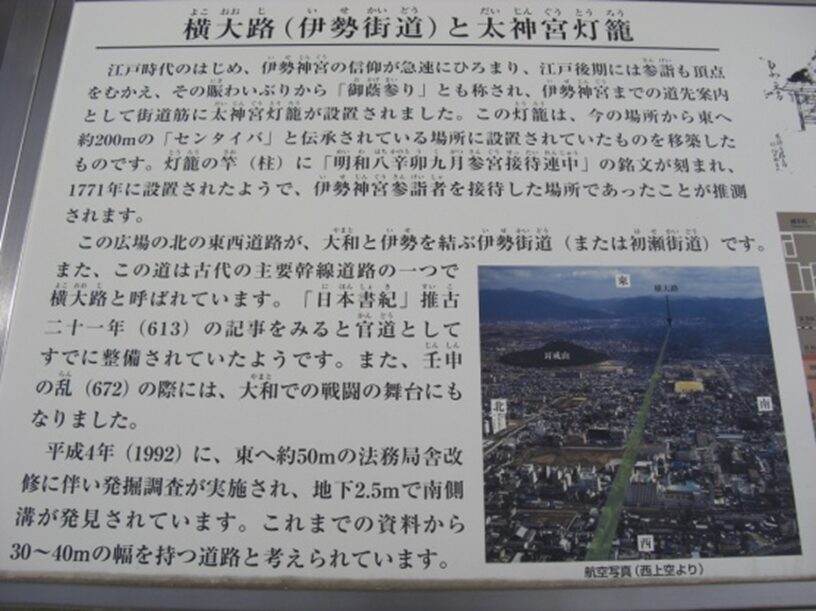

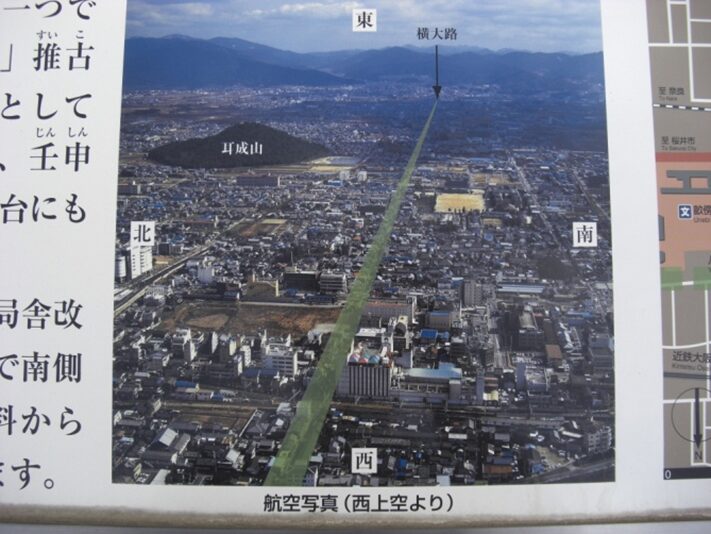

竹ノ内街道・長尾街道に引き続き、長尾神社から横大路、桜井駅までの古道を歩く。ほぼ一直線の古道であるが新しい道路となっている。でも所々古い道や建物が残り古道らしい情緒が残り楽しい街道であった。途中高田寺町の長谷本寺で津軽三味線の催しをしていて暫く聞き惚れていた。桜井駅東の初瀬街道の分岐点まで1、竹内街道から次17時到着完歩。横大路は12.7kmと短く東西に走る道である。古代からの主要街道。西は竹ノ内街道・長尾街道から浪速津に至り、東は初瀬街道に繋ぎ、長谷寺・伊勢神宮に至る道となる。

近鉄南大阪線の磐城駅南の踏切を起点とし長尾神社で竹之内街道・長尾街道に続いた道

近鉄踏切を渡り真っ直ぐ進んだ右に池があり池に沿って東に進み、池が切れる所で左から168号線が信号交差点で合流して進む

池を振り返ってみる

真っ直ぐの168号線の道が続く左に溜池を3つ見て過ぎると右に

法輪山 極楽寺

川が右に沿い左にコーナン、オークワが続く

やがて大中橋を渡るがその橋手前左に大中公園がありその公園内に、能舞台(浮舞台)この辺り昔は、棗原(なつめがはら)といわれ、棗の実が一帯になったので有名

高田川に架かる大中橋を渡り東へ

大和高田の南本町筋は虫籠窓付き民家が多く残る街並みで、旧道の情緒がある

素晴らしい街並みが続きます

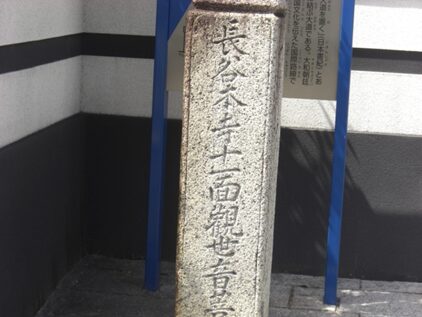

左に 長谷本寺 養老年間(8世紀初頭)創建。本尊は十一面観音像は長谷寺の本尊と同一木で刻まれたと伝わる

長谷本寺の東側の塀脇の 道標 「すく大阪さかい」

当日本堂内で津軽三味線の催しがされていたので、進められ暫く聞きほぐれていた。

中世の高田は、高田城(現片塩小学校あたり)を中心に本郷が発展していたが、慶長五年(1600)本願寺准如が旧高田川左岸に高田御坊専立寺を建立し寺内町が形成された。また高田は、横大路と下街道が交差する地点でもあり、さらには大和川の水運も利用されることにより商業地として発展した。特に大和木綿の木綿問屋が多くあり活気にあふれていた。

長谷本寺の斜め向かい北片塩町交差点の手前には、屋根付きの常夜灯(天明年間)と旧高田川の雛倉橋の古図がある。燈籠の上部な笠が木製になっている

大神宮の灯籠が立つ

永和町に入るとこの街筋にも昔の雰囲気を残す家が多い。二階が低く厨子二階造りの家や虫籠窓が備える家など街道沿いに

真宗宝珠山 徳善寺

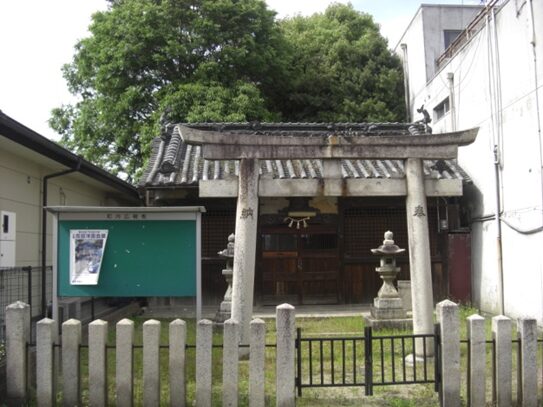

名前が書いていないが 石の鳥居とお堂

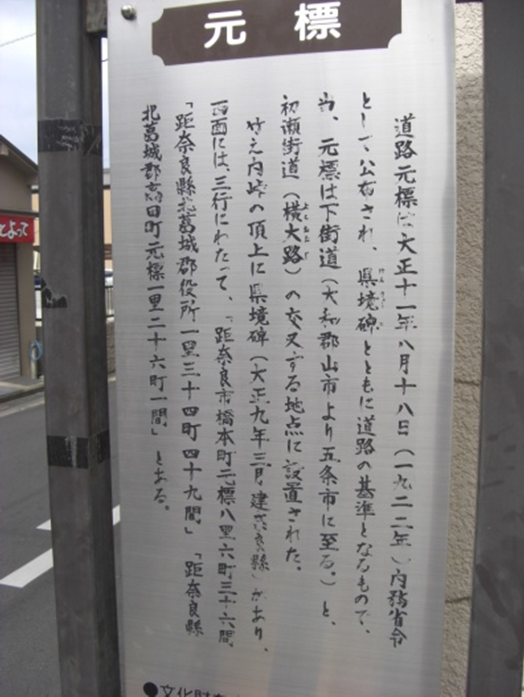

下街道と交差する交差点の右前角に

高田町道路元標がある

浄土宗 専修院 下街道との交差点を少し進んだ左に

その先でJR和歌山線の踏切を渡る踏切の先左に 常光寺

JR和歌山線を越えた先で、大神宮の高灯籠かつては、初瀬・伊勢街道の旅の道しるべとして明かりを灯して旅人の安全を確保した。何かその情景が見えてくる

旭北町の交差点を越える

旭北町の静かな旧道を進む

旭北町の東端でJR桜井線の高架で旧道は寸断されているので高架を潜り、すぐ右に折れて葛城川を葛城橋で渡る。

葛城橋

橿原市曲川町5丁目に入る

曲川の 地蔵尊

地蔵尊の前の旧道

曲川郵便局の交差点角埋もれに 道標

曲川の 常夜灯

曲川町1丁目 祠

曲川町から曽我町に入る

曽我町交差点を横断

曽我川に架かる豊津橋を渡る、橋の左手脇に小さな 道標 「是より四丁南 太玉社」

豊津橋の先の曽我町1丁目の道筋

街道左に、光岩院境内に長曾我部元親のために未子が建てたといわれる五輪塔がある

街道を挟んだ向かいに 紫雲山 光専寺

大神宮の高灯籠 この街道筋は長谷寺や伊勢神宮へのお参りの道筋なので灯籠が多い

右に 祠

地黄町に入り左に 正蓮寺

正蓮寺の大日堂は(重文)堂は文明十年(1478)の建築本尊大日如来坐像は鎌倉時代の作(重文

お寺の北隣に 入鹿神社

小網町を抜ける左に 神武天皇御陵碑

飛鳥川に架かる高橋橋を渡る。

橋の手前右へ200m程進むと今井町、16世紀頃から称念寺を中心とした寺内町を形成した。信長に対抗して環濠城塞都市を造ったが降伏したが後に自治権が認められた。街並みは江戸時代のまま残る貴重な景観をなしている。重要伝統的建造物保存地区でもある。何度か訪れているので今回は時間がないので寄り道をしない。

飛鳥川を渡り東に進むと、近鉄橿原線八木西口駅の北側の踏切を渡る

左が近鉄大和八木駅の南側の道を進む

駅の東側24号線を越えたところに 大神宮灯籠

柳町の交差点を渡り道が狭くなるが、両側に古い家並みが残る、街道らしい街筋

すぐ先右手におかげ参り 八木接待場跡伊勢神宮へお参りする人々を食事やお茶の接待した場所。燈籠とお地蔵さんが建つ。車が邪魔な置き方。排気で貴重な文化財を悪くします

北八木町一丁目

柳町交差点から50mほど先右に入るとすぐ 国分寺と門前に大和国分寺の碑

金壹寺、西福寺が並んでいる

そのすぐ先で、下ッ道と交差する、札の辻で古代の幹線道路であった。近世には高札場があった。

この付近にも見るべき旧家や史跡が沢山ある

辻を左に見ると角の建物は両側とも元は旅籠であった。右は今改装されて「札の辻交流館」として開放されている。この下ッ道沿いは旧家の建物が見応えがある

下ッ道の右(南)側の旧道、北八木町二丁目

今歩いてきた横大路の街並みを振り返る

少し先左には、明教寺

八木町三丁目の街道沿いの旧家

その先で木原町に入り新道の広い道路に出て真っ直ぐ横断する。新しくできたバイパス

耳成山を北側(左)に見て歩く

醍醐町からの耳成山標高139m。街道南900mに藤原宮跡があり、西に畝傍山、東に天香具山と、大和三山が三角形で結んでいる。

武蔵橋渡り少し先右に 山之坊山口神社

右に耳成郵便局前で 八釣街道と横大路の交差点に出る。その角左に高さ2.3mの地蔵尊が立っている。

また右手の角に 道標があり 「すぐかぐ山 法ねん寺道」

その先で道は分岐するので左の道を進む、分岐点の正面角に 弘法大師堂

その先左に三輪神社の森が見えてくる、その手前にも素晴らしい旧家が残る

三輪神社の西南隅に 地蔵堂が建ちその裏側に 「面堂の礎石」と呼ばれる平石この辻で中ッ道が交差する

三輪神社 境内にはケヤキの御神木

左に 西ノ宮の阿弥寺地蔵堂

JR香具駅

香具山駅前の街道

JR桜井線の踏切を渡る

踏切の先に 祠と碑

大福の街並みを進む

川沿いに 石仏が並ぶ

医王寺の薬師堂が建つ

医王寺のすぐ先で戎重南信号交差点を横断する

古い建物が残る

街筋によく合う 祠

左に 仁王堂八幡神社

寺川に架かる小西橋横大路はここが終点(起点)

橋の手前右に 灯籠とお地蔵さん

小西橋東詰交差点、真っ直ぐ進むと初瀬街道へ

橋を渡った左角には、仁王堂

橋の先でアーケードの桜井商店街に入るが、商店街は暗く人通りも少なく寂しい

商店街を抜けると街道らしい風景に変わる 初瀬街道に引き継ぎ伊勢へ

桜井駅前から南に通るみちと交差するここで終了して、桜井駅へ

横大路 完歩

コメント