2014年2月11日

竜野駅の東、揖保川の堤防~揖保川町馬場の近藤池~鳩が峰~屋津坂~室津宿(湊)・室津~西の海岸~相生駅の南で、山陽道・赤穂街道に合流

自宅4時40分に出て大阪梅田駅へJRで龍野駅へ。

久しぶりに一泊だけだが泊りがけでの街道歩き何か気持ちにゆとりがある。龍野駅~室津港の賀茂神社まで。この街道は室津港からから、西国の大名が参勤交代等で多く利用した

龍野駅 8時30分 スタート

室津入口到着 12時

14.25㎞ 23.751歩

室津の宿をゆっくり見学する。

14時30分、室津からの交通の便が非常に悪くバスが一日数本しかなく乗物で戻るとすると、バスで山陽電鉄網干駅へそして乗り換え姫路駅へ更に山陽線で相生まで行かなければいけない。実は、今晩の宿は相生駅前で、明日は相生駅前から赤穂街道を歩くため。以前山陽道を歩いた時に相生駅前の同じホテルに宿泊した。

まだ時間もあるし最初予定していた、室津から西の海岸線通りで相生へ出る。特に街道と名がついていないし新しい道だと思います。

ゆっくり見学して室津 出発 14時30分

相生駅 着 17時30分

1日トータル 46.988歩 28.19㎞ 2117kl

室津から相生までの海岸沿いの、明光風靡な海岸は結局、国道の車が多く歩道もなく、ゆっくり見ていたら危険で結局歩くだけであった。二度とあるきたくない道の一つ。この道は点ポイントで車から見学走る道だ、歩道もなく車が多く歩くために整備されていない。

反面、龍野から室津への昔の峠越えの街道は地元のボランテアの人たち(室津の鳩屋の会を中心に)のおかげで草刈りもされているし整備も案内板もしていただき迷うことなく、素晴らしい街道歩きであった。

ただ地元の人の話では、梅雨時や秋はマムシが多いので注意が要するとのこと。

街道歩きしている私としては、近くであったら手伝いたいと歩いていていつも思う。せめてマナーだけは忘れず歩きたいと思っている。

JR山陽本線龍野駅前をスタート

竜野駅南側の前が山陽道が通っているので駅を出て左(東)の街並みを進む。街道風情が残る山陽道筋

駅前より西の山陽道の街並み

左に 明治天皇正條行在所の石碑 左の建物は元本陣井口家跡

正條宿本陣井口家跡

その東に揖保川郵便局があり、東側の細い道が山陽道でその先で揖保川の正條の渡し跡にでる。

室津街道はこの郵便局の前を南への細い街道を進み、山陽道と分岐する。ここが 室津街道の起点です

正面の道が山陽道

山陽道の正條の渡しから出てきた分岐点

正條の道標 「左 たつの道」 「右 ・・・・」

正面の民家の間の細い道が 室津街道起点 山陽道は右へ

少し⦅寄り道⦆をして山陽道の揖保川の正條の渡し跡に寄ります

細い道を入りすぐ右に折れていくと100mほどで揖保川の堤に出ます

ここが 正條の渡し跡

ケヤキの老木が歴史を語りかけてくれる

揖保川の 西條の渡し跡

渡し跡の堤

渡しの堤からの山陽道への道

元の起点に戻りスタートする細い道の左奥に

浄土真宗本願寺派 浄栄寺 立派な門は 旧龍野城すかし門

本堂

南に進み街道は左に大きくカーブしながら進む 揖保川町西條

その先100m程で右に折れる、折れた左に西條公民館・公園にそって南へ

公園の切れたところで山陽新幹線のガードを潜ります

高架を潜り一筋目を左奥に入ると 豊受神社

新しい整地区画された地域を見ながら進みます

うまじ川に架かるいたいり橋に出ます、正面の山を左に巻いて進む

橋の左、この先の街道

橋を渡った正面に古い墓が並びます。どのような墓か分かりません

橋を渡り左に折れ川に沿って坂を上ります、250m程先で左に橋がある所で道が分岐するので、左側の道をうまじ川沿いに下る。右の新しい道は先で合流します

左に下った揖保川沿いの旧道

川に沿った街道を振り返る

その先の左、水神社のすぐ先で街道が分岐するので左に進むが、右の一段低い旧道を進む

丸亀藩使者場跡の標柱 が立つ街道を通過する客人を送迎する場所であった。四国の大名が多く利用したのか

分岐する手前左に 水神社

左に折れたところで、右の一段低い道、白い自動車の手前を左に進む

左に曲がる左角に上袋尻の 道標

南「御大典記念」北「左 綱干町九一六四メートル 二里十二町 御津村五〇一八メートル 一里十町」西「右 室津七八五五メートル二里 石見港四四七三メートル 一里五町」

一段右の低い街道を進む150mほど先で左の堤防にあがらず右におれます

小さな橋を渡って右への集落を70m程抜ける

右に折れる左角に 荒神社

右に折れた左に 浄土真宗 明正寺

お寺の前を通り西への上袋尻集落に入ります

道なりに進むと左に公園があります

公園が切れたところで自動車道に突き当たります。旧道は自動車道を越えて左斜めに進んでいたが広場になって消失しているようですが、無理に通り山裾の道に入りました

何とか50m程の間ですが通り、旧道に復しました

山裾の旧道から広場を抜けてきた方向を振り返る

その先、細い畦道を南西に進み、前方に見える道へ進んでいきます

新道に出たところで左に折れます

左に大久保公民館があり、その向かいの右鋭角に上る坂を少し行くと西遊寺がありますが荒れた廃寺になっています

すぐ先の分岐路から振り返ると、向って右に大久保公民館、左に山に上る道があり西遊寺の廃寺があります。街道は向かって左です。

100mほど進んだところ、往時は新道の右手辺りから新道に並行して進んでいたようですがその入口を注意してみていたが見逃したようです。田畑となって消失しているようです。やむなくその先の浦部信号交差点を超えて行きます。

浦部交差点の信号をこえて100mほど先で分岐しています、右に入る道があります、左に新道を分ける。

右に入った街道

長閑な集落に入っていきますこの辺りで少し右に入り、浦部交差点の西に前述の旧道がないか探してみます。

(寄り道)

右に入ると、左手に河内小学校、東側に河内幼稚園があります。

消失した旧道の名残の旧道か

右に道を入っていくと、道が消えて荒れ地になっていますのでやはり正解で往時の旧道は消失しているようです。でも旧道跡の雰囲気が残っています。道の切れたところから北東方向をみて、右が浦部交差点で正面が西遊寺や大久保公民館。これで気分がすっきり満足

街道に戻り進み、左に揖保川浦部局・JAの前を通ります。

左に大きくカーブしますが、旧道は真っ直ぐ進んでいました、少しの間旧道は消失していますので反対側に回ります

写真ではなかなか説明が自分でも難しいので、概略を説明しますと。左に新道はカーブして集落内の東側を通ります。かつての街道は左にカーブせずに真っ直ぐ進んでいたようですが、真っ直ぐの道が少しの間消失しているので、消失した先の旧道復活地点へ回ります。そして復活点から西へ50mほど進み、左に曲がり小さな川に架かる橋を渡り、200mほど南に進んだところで車道の旧道に合流します。

右へ細い道を逆に入り反対側にでます(私の悪い性格で納得できなければ調査します)

反対側から消失している街道を振り返る。消失しているのは100m程です

元に戻り、復活した先の旧道、細い集落の道を進んでいきます

すぐ先で突当りを左に折れて、小さな川を渡ります

小さな川に架かる小さな橋を渡った先の旧道

橋を渡って振り返ったところです

川を渡り100m弱で四辻にでます、横断して少し左によって進みます

右からの道と合流する辻にでますが、少し左にカーブして進む

すぐ右に 石碑 「中興開基 法道大仙 盤珪国師」

その先で左からの車道(442号線)に合流この辺り揖保川町金剛山の集落で右に折れて進みます

合流する地点の左手前に 旧丸亀藩高札場跡の標柱 が立っています

右に折れて暫く真っ直ぐの道の集落を抜ける。暫く長閑な集落の中や田園の風景を見ながら進みます。

左から442号線の新バイパスの道が合流してきます

合流して街道が一本となった100mほど先で、新道の右へかつては街道があったようで今は完全に消失していますが

金網で柵をして入れなくなっていますが、かつての旧道跡でないかと思われる道跡を見つけた。多分ここから右の山裾を通っていたのだろう。このような発見の時は特に嬉しい。道跡が微かに見えると思います、冬なら歩けるかも

車道に沿った右手の竹林や雑木林の中の旧道跡を見ながら進んでいきます

途中で振り返ったところです、旧道跡は左の山裾です

右の山裾を見ながら新道を進んでいきます

まもなく馬場宿に入りますが、広い新道は左90度に折れていきます。岩見坂で綱干街道の岩見漁港に出ているようです。

馬場宿は正面民家の右の道を真っ直ぐ進みます

【馬場宿】馬場宿入口で、この辺りまで旧道が前述の金網からほぼ真っ直ぐあったようです

そこですこし右に入り、旧道らしき軌跡を振り返る。微かに旧道らしき跡が残っています。冬場にでも近くであったなら探索したい気持ちです。ここで左に降りて街道は復活しています

馬場宿北に入り街道はバス停のところで小さな橋を渡ります

街道沿いの右に 浄土真宗本願寺派 元誓寺

立派な 楼門

本堂

街道を挟んだ向かいにある お地蔵さん

その先右に馬場公会堂

馬場南バス停 右辺りに、旧馬場本陣跡 建物は残らない

その先で、右に入る道があるのが相生市原への道です その角に立つ

道標 「左 室津港 五十丁」 「右 相生町 四口七丁」

道標前の宿場内の街並み

道標の先、馬場宿を過ぎて数百mで大谷川に架かる大谷橋を渡ると、右のダイセル工場の正面にでます。

橋を渡ると左側に 旧丸亀藩使者場跡の標柱 が立ちます

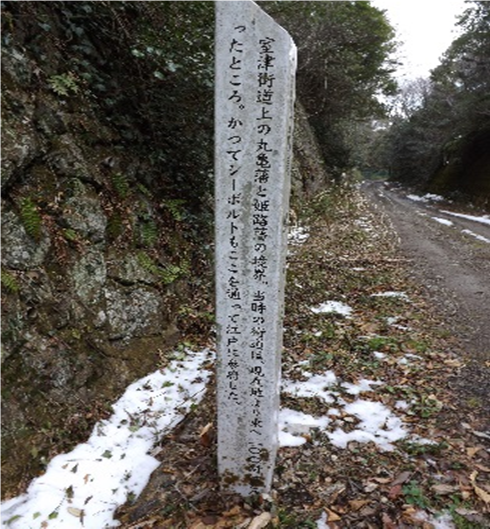

瀬戸内の海駅室津から鳩ヶ峰を越えて、山陽道の宿場「正條宿」までを繋ぐこの道は、かつて室津街道と呼ばれていました。特に江戸時代の室津街道は、参勤交代の大名やオランダ商館の一行、朝鮮通信使が通過した国際色豊かな街道でした。

河内地区は1658年、龍野藩主の京極氏が四国の丸亀に移封になると同時に、丸亀藩の飛び地となりました。

そのため、丸亀藩の役人が街道を通過する多くの客人たちを、この使者場跡付近で迎え、また見送りました。

目の前に広がる近藤池の風景とともに、江戸時代の賑わいを思い浮かべるのはいかがでしょうか。(標柱の隣の説明板より)

ダイセル正面より馬場宿を振り返る

右のダイセルの工場の中を、往時の街道はその白い建物辺りから、右斜めに真っ直ぐ山の中へ登り進んでいたが、今は工場内で廃道となりその軌跡を辿ることは出来ない。

橋を渡り現在の舗装された道を進みます左には大きな近藤池が沿う

左 近藤池 いよいよ峠越えの山道に入っていきます

近藤池を振り返る、結構大きな池

池を過ぎて道は大きく弓なりに右に緩やかな坂を上りながらカーブする。右は広大なダイセル化学工業播磨工場がつづく、その敷地内がかつての街道があった。この先、車通行止めの標示がされている

緩やかな坂を上っていく、2月で先日来の雪が少し残っている。この分なら熊も大丈夫、それより狩猟がまだ解禁が解けていないから注意をしながら歩くことにします。それにしても人とは全く合わない、右に工場が続くものの何か心細い。特にマムシが多いらしいが今の時期は大丈夫

かなりの道のりを上ってきたところで右にカーブします

カーブしたところで右手にダイセルの工場が見えます

右に折れたこの辺り向かって左に前述の往時の街道が上ってきていましたが、今は工場敷地内でフェンスがされています。それにしては広大な工場敷地です。振り返る

更に坂を上ります

往時の街道はこの道でなく、右から上ってきて左の山の中に入っていたようですが今はその痕跡は分からない。旧道が上ってきていた付近を振り返る

向って左に上ってきて、右の山に更に街道は上っていたようです

鳩ヶ峰峠 で峠は切通になっています。多分往時は切通でなくさらに高い峠道であったと想像します。

室津街道の鳩ヶ峰峠は丸亀藩と姫路藩の境界であった、当時の鳩ヶ峰峠は上ってきてもう少し左にあったようです。当時は当然、切通峠道でなかった

峠を越して振り返る

峠から100mほど坂を下ると、明治になって造られた旧道、舗装された明治の道屋津坂が右に大きくカーブし室津に下っていく。その曲がる手前左鋭角に雑木林の中に入っていく山道への地道があるのでそこを入りますこれが江戸期の参勤交代の道。非常に注意しなければ分かり辛い。その反対右に、樹木に御津山脈縦走路嫦娥山(265.8m)登山口の案内板がつけられています

曲がり角の下から見た街道で、向かって右への雑木道が参勤交代の道正面は峠への方向左入口に赤と白のテープが道案内の目印につけられていました

峠から下ってきて左に曲がる手前で、左の雑木に入る旧道

案内標識があります

冬場だからいいが夏場や秋は雑草や棘で大変だろうと思います

暫く山道を進みますが道に迷わないよう注意をして歩きますが、迷うようなところには表示やテープがつけられています。また道もよく踏まれているようで思った以上に楽なようです

道の説明が難しいので写真を沢山載せていますので参考にしてください

この辺りで左が少し急斜面となっていますので、この辺りに往時の街道が峠越で登ってきていたようで、標示はありませんが、旧鳩ヶ峰峠ではないだろうかと想像します。歩き進むうちに南へ向かっています

かなり山深く入ったような気がしますこの辺りは夏や秋は歩くのは少し辛いかも、特にまむしや棘に

この先で分岐します

真っ直ぐは 御津山縦走路で嫦娥山(標高265.8m) へ、右への道をとります。 (室津道を歩いた時、岩見港の先で御津山脈縦走路登山口がありましたのでここに出てくるのだろう)樹木が低いため明るいので助かります一層先が明るくなりました

上の写真は左への御津山縦走路で下の写真右へが街道

かなり海側に近づいたようでベンチが2つあって絶景の展望場所にでました

その瞬間、いつもの感動 室津の海 が見えました

この先山を下っていきます

素晴らしい旧道を下って行きます、旧道を守って整備して下さっている子供さんも含めて感謝の一言です有難うございます

絶景の場所から5分ほど下っていくと、右に街道から一段低い少し広場になったところにでます。御茶屋跡

です、往時はもっと見晴らしのよいところだったことだろう。

お茶屋跡

この山越えの街道を、地元の人達や御津中学校の生徒さんたちが何年も続けて整備され見事街道がよみがえったとお聞きしました。また桜の植樹もされ本当に感謝しています。ありがとうございます。

オランダ総領事ヤンデフリースご夫妻・・の標柱

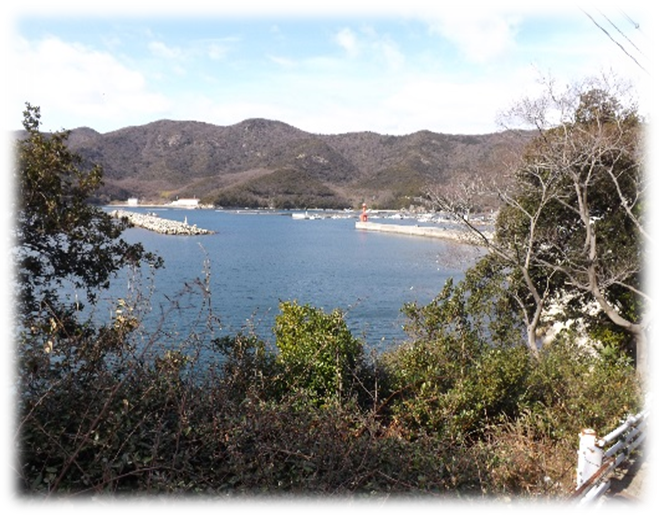

お茶屋跡からの室津の湾大浦往時は眺望ももっと開けていたことだろう

御茶屋跡を振り返る

お茶屋跡を過ぎて下っていきます

御茶屋跡から10分ほど下ると、木製の室津街道と書かれたゲートがあります

その先も急坂を下ります

竹藪にかわります。何年か整備しなければ多分道がなくなるだろうが、地元の人たちの努力により道ははっきりわかります。これだけの山道を整備するには大変なことだろうと思います。廃道化していた旧道を復活して今の姿に変えて頂いたのだから。沢山の方に歩いてほしいと願っています。素晴らしい旧道です

竹藪の間の小径を下っていきます

少し広場になったところで休憩ベンチが置かれています

竹藪の倒れた下を潜りながら歩く往時の街道の名残か石垣が残る

竹のトンネル気持ちがいいです

竹藪の先が明るくなってきましたまもなくです

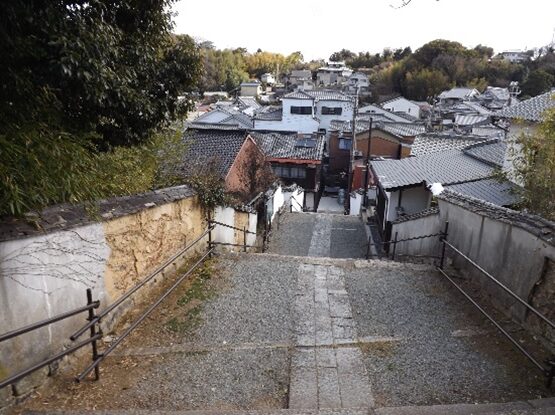

最終竹藪を抜ける所の急坂の下り道

真下に250号線の新道にやっと出ることが出来ました。手すり伝いに降ります

目の前には室津の街が見えます。街は新道よりかなり低くなっていますので、竹藪の街道がそのまま街に下っていたのだろうと想像できます

室津街道を下ってきた道が擁壁の正面で、街道の道はかなり変貌しているが、西国の諸大名が参勤交代等で登って行ったであろう山道で何か哀愁が湧いてくる。登り口に案内が立てかけられています。

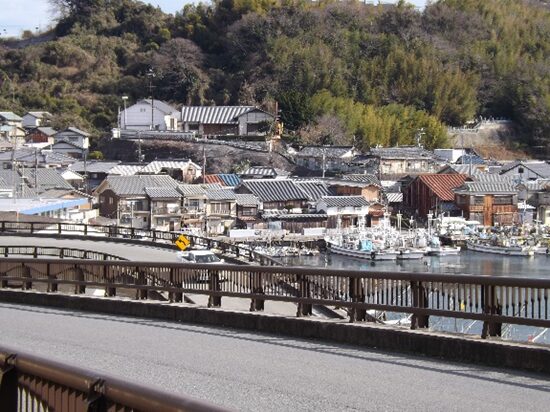

現在の室津の漁港かつては、参勤交代の大名たちの船がたくさん並んだことだろう

250号線の東側と西側をみる。右の建物はホテルきむらや

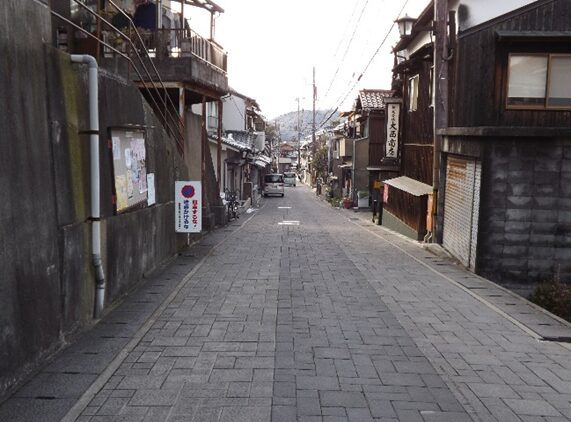

車道を横断して室津の街並に降りていく、道時間もあるので前回室津道の完歩の時見学できなかったので、今日はゆっくり室津の街を散策します

室津は三方を山に囲まれ、西に向かって開かれている。

「この泊り、風を防ぐこと 室のごとし寄りて名を為す」

と播磨風土記に書かれている 室津の港(宿)

昔の名残の石垣の道

舗装された急坂を下っていくと、大西商店の正面に下りていきます

正面突当りが大西商店

大西商店の東側の道を港への街並みに進みます。

室津湊で降りた大名行列は、そのまま船で東に進むか、この道を通って今越えてきた鳩が峰峠を越えたのだろう

その前に路地に入る手前を右に(西)進むと 金刀比毘羅神社

路地に戻り70m程入っていくと右に 室津海駅館近世から近代にかけて廻船問屋として活躍した豪商「嶋屋」の遺構。兵庫県の貴重な文化財として、現在室津の歴史の資料を展示しています。

辻の左角にある 室津村道路元標

室津街道はこの分岐で終了

この辻が姫路からの室津道(歩き済み)と合流する分岐です。室津海駅館の正面に突き当りす。室津の歴史は古く神武天皇が東征の途中、先導役の加茂建角身命(かもたけつのみのみこと)が室津に来られ港を創造されたのが始まりと伝わるそうです。奈良時代の和同六年(713)播磨国風土記に記述されています。

寛永三年(1635)参勤交代制度の実施により室津が覆いに賑わった。文化年間(1804~1817)の室津入港大名数は70藩であったと伝わります。明治維新となり幕府が倒れるとともに室津衰退していきました。

室津は小さな港でありながら、多くの本陣があったようです、肥後屋・肥前屋・紀国屋・筑前屋・薩摩屋・一津屋と、全国で類を見ないその数からしてもいかに諸国の大名が上陸し、重要で栄えた宿場町であったかわかります。残念ながら本陣等の遺構は今では偲ぶことができません。

両街道はここが便利上起点としていますが、港まで街道と言っていいでしょが自由に散策します

本陣紀伊国屋跡

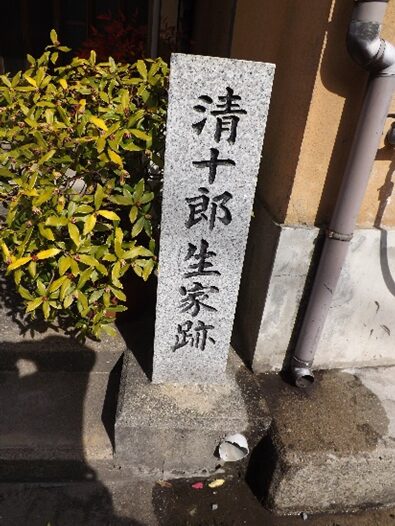

お夏清十郎で有名な 清十郎生家跡

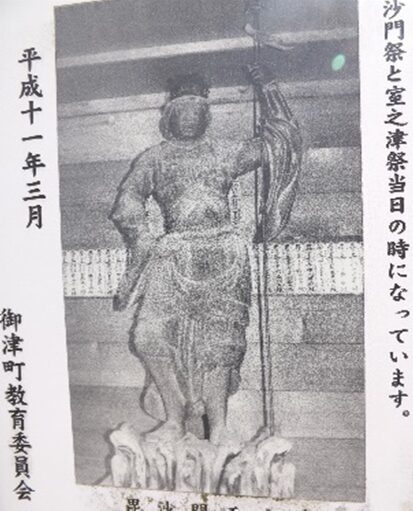

左に 臨済宗 見性寺 木像毘沙門天立像(重文) クスノキの一本造り

見性寺は 室君 が建てた五ヶ精舎の1つ

元豪商 屋号「魚屋」

今は市立室津民族館江戸時代苗字帯刀(豊野家)を許された、姫路藩の御用達を務めた遺構

籠と八朔の雛祭り

歴史が伝わる豪壮な建物です

左手に 浄土真宗本願寺派 寂静寺

情緒のある街並み

左奥に 真宗 得乗寺

さらに続いて左奥に 日蓮宗 大聖寺

大聖寺の南に 浄土宗 浄運寺

鎌倉初期の創建、法然上人の二五霊場の1つ、上人が友君をさとすために送った色紙、上人ゆかりの木像、お夏の木像があります

友君の塚

浄運寺の裏高台に海の見える所に木曽義仲の愛妾であったと言われる。友君はこの地の遊女になり、船人の旅愁を慰めた。晩年は法然の教えで仏門に帰依した。

街筋に戻ります 本陣薩摩屋跡標石

明神道標石

半島の先端に進んでいきます

旧湊口番所跡にある巨石

この巨石は、豊臣秀吉が大阪城を築城にあたり高石垣に使用するため、西国の大名が運ぶ途中たまたま「室の泊」で海中に落としたものと言い伝えられています。その後約400年の間堤近くの海底に沈んだままでしたが、昭和47年室津漁港修築工事の際引き揚げられ、湊口番所跡(現在地)に置かれました。

こんな巨石の一つ一つを積み上げて石垣が築かれていたのかと大阪築城の工事のようすや、多くの人たちの労苦のほどを偲ばせると共に室津の人たちや港に出入りした幾多の人々の栄枯盛衰喜怒哀楽が織りなした歴史の多くを、私たちに語りかけているかのようであります。(御津町観光協会)

湊

かつて大名の参勤交代で停泊したときは、この小さな湊に沢山の船が停泊したことだろう

湊の先端高台に立つ 常夜灯と祠

常夜燈からの眺望

高台は 湊口御番所跡 更に高台に登ります

龍福寺跡の石碑

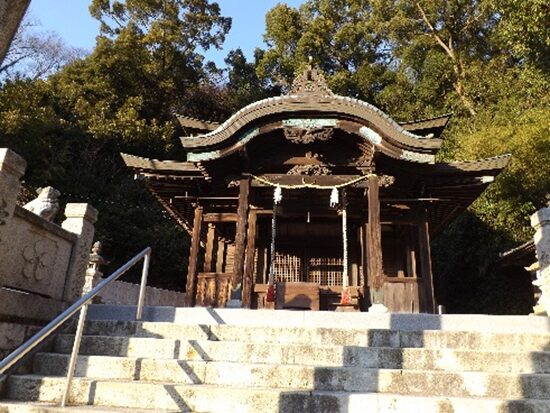

一番高台に建つ 賀茂神社

京都の上賀茂神社の分社、入江に突き出た明神山にあり四脚門を入ると、五つの社殿が荘厳に圧倒される。神神社本殿は国の重文で三間社流れ造り。立派な神社です、写真がうまく撮れていればよかったのですが残念

本殿(国重文)

本殿 祭神 賀茂別雷命

表門には、馬足の龍 体は龍で足は馬蹄になっている彫刻があり、中国では龍と馬は神様の乗り物といわれている

さすが参勤交代で多くの藩主達の泊まる湊の宿場だけあって神社も立派です

賀茂神社のソテツ

賀茂神社神門と石鳥居の中間参道に沿って群生し、玉垣で囲まれている。株数は大株20株でそれぞれ分枝をもつ。大株のうち7割が雄株で、3割が雌株です。最大のものは目通り5m、高さ約6mの主幹に15本の分枝を持つ。温暖な気候に恵まれ、冬季にむしろなどによる防寒の手立てを要しない。野生状態の群生林としては、日本列島の北限に位置するといわれる理由で、生育年数に差はあっても、主幹、分枝それぞれほぼ隔年には雄花雌花が咲き、赤い実を結ぶ。 九州の大名が移植したと云われ、県の天然記念物

神社鳥居からの眺め、神社を後にします

道標 「右・・・・・・」

本陣一ッ屋跡

姫路藩御茶屋跡・朝鮮通信使宿舎跡

姫路藩御茶屋は、江戸時代には朝鮮通信使が来日の際は宿舎として使われました。

本陣筑前屋跡

背後の山(宿場の東)は、 室山城跡

ここは前回歩いた 室津道 で。湊への東の入り口です

室津道と同じ道ですが、左に下ります(再度歩いてみます)

東の口から下っていく街並み、下った突当りが 室津海駅館(旧豪商廻船問屋の嶋屋)

再度同じような写真で左が室津海駅館その裏が湊

室津海駅館の裏に回ったところです

裏から見た湊、正面奥右が 賀茂神社で左が室山城址

港には今は所狭しと漁船が並んでいます

この室津宿には、その他、本陣肥前屋・本陣肥後屋 があり6本陣と脇本陣もあった。このように一つの宿場に沢山の本陣や脇本陣があったことは非常にまれで全国でも室津と箱根のみといわれている。

港を出て新道に上る

新道からの眺め

坂を上って新道に出る所への橋は 友君橋、綺麗な彫り物がされています。止む無く遊女になったものの、多くの人々に愛されたのだろう

友君橋を振り返ったところ

ゆっくり時間が許す限り散策をさせていただいたが、もっと時間があればと思いました。素晴らしい湊街です。是非皆様も散策をお勧めします。

室津街道完歩

この後、古い街道でないと思いますが、西側の海岸線に沿って相生に進みました。 室津から西側の海岸沿いに相生へ室津の散策もゆっくりして終わり満足、

いまからまだ時間もあるし、明日は 赤穂街道 を歩くので今晩は赤穂街道の起点がある相生駅前の以前山陽道を歩いた時に泊まった相生ステーションホテルアネックスへ移動するが。特に街道と名がついていないが地元の村々の生活道であったことだろう。西側の海岸沿いに相生へ歩く。

室津から西側の海岸沿いに相生へ

左に見える小さな2つの島は 唐荷島

昔、唐の船が難破し、その積荷がこの島に流れ着いたところから唐荷島の名が着いた。三つの島からなる

室津を出て国道250号線を進み、右にホテル「きむらや」をすぎ、左弁天が鼻のところで大きく右にカーブして暫く進んでいくと、右に上る坂が見えてくる。これが室津街道の鳩ヶ峰峠を越えたところで分岐した、明治になって造られた旧道の屋津坂がここに下りてくる。

室津街道は、海の宿場町として栄えた室津と山陽道を結ぶ峠越えの山道であった。江戸時代の西国大名は参勤交代の際、瀬戸内海を船できて室津に上陸し、この道を通って山陽道に出て江戸に向かった大名が多かった。

明治になって新道(屋津坂)が出来てからは通行者が減り、室津街道は荒れ果てて室津側の正確な起点も分からない程荒れていまっていたそう。それを室津の「鳩屋友の会」のみなさんや学生さんたちが努力し見事復元整備されました。ありがとうございました。

明治の新道、屋津坂登り口

屋津坂は右の高台の雑木に入っていく

250号線はやがて大浦集落に入り、白貝の浦の碑 と浜が続く

ここからはまだ室津の宿場(湊)が見えます

歩道のない海岸沿いの国道250号線を進む

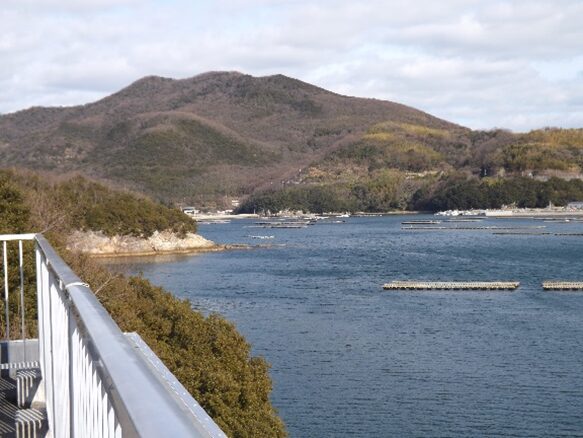

左の海に沿って蛇行しながら進む、室津の湊もだんだんと小さくなっていく、海の水の色が非常に綺麗

右に 宝篋印塔が一基

やがてかき工房の販売所

景色がいいのでゆっくり見て歩きたいが、車が結構スピードを出して走るので注意が必要、景色の見る余裕がない、左は半島になっていて先端は金ヶ崎へ、振り返る

左に造船工場

かなり進んできた、一刻の骨休めが出来る所

相生市に入る、分からなかったが緩やかな峠を越えた

相生市の蟹浜集落

蟹浜集落入口右の高台に

神社の前で250号線は左に大きくカーブします

国道を右に分け左に下り蟹浜集落に入る

集落内の 真宗 願船寺

集落を出て右からの250号線に合流する辻を振り返る 湾に牡蠣養殖の筏が浮かんでいる

集落を後に250号を北に進む、左前方に相生湾が綺麗に見えます

相生市の海岸沿いの工場地帯に入ってきました

非常に綺麗な道だ

右に荒れた場所に赤い木造の 八大竜王神の鳥居と松山清泉の跡 と刻まれた石碑が建つ

名勝の地であったようだが・・・・

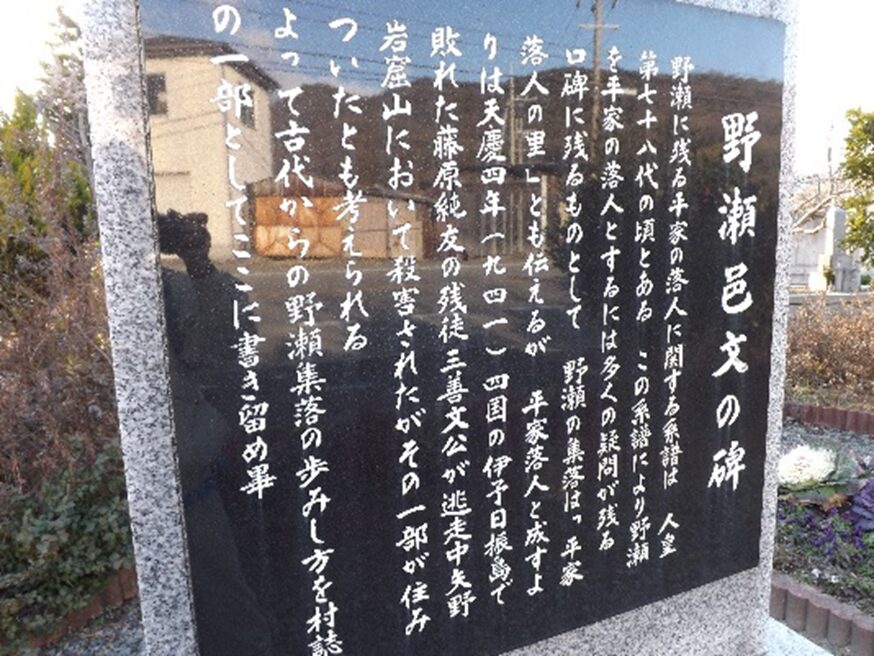

すぐ先右に野瀬公園、公園内に建てられている 石碑文

相生は、古来より万葉歌人たちにも歌われた、風光明媚な瀬戸内海の入江のひとつであった。

湾の東西には山がすぐ海岸に迫り、入江の深奥の平地部から段丘地帯が中国山地に伸びている。鎌倉時代にはいると相生は海老名家の所領となり、回船や商船が出入りする港として江戸時代まで栄えてきた、まちが都市化への端を開いたのは、明治の末、この地に造船所が造られ、造船とともに歩み、昭和17年10月、県下9番目の市として誕生。その間、好況と不況を繰り返しながらも努力を重ね着実に発展してきた。

今、相生は来るべき21世紀に向け「自然と調和したうるおいと生きがいのあるまち」を目指して新たな船出を・・・・・・・・ (石碑分より)

公園の先左の大きな公園・相生下水管理センター・市立海の環境交流ハウスを過ぎていきます

たくさんのヨットが係留されています

野瀬地区に入ると、左に大きくカーブする左の野瀬バス停そばに碑がたっています

左の湾には大きな船が着岸している

その先も左に湾を見ながらどんどん進んでいく、長い海岸線です

やっと龍山公園の所で左の湾を分け右に入っていく道に分岐します

左一帯が龍山公園で、相生4地区辺り、右に 無宗派 親盛寺

その先160m程先で東に折れ市立相生保育所の北側を過ぎたところに

真宗大谷派 光明寺

光明寺の角を左に(北)曲がり180mほど進むと、大谷川に架かる中之区橋にでます

中之区橋を渡り少し(寄り道)右斜めに入っていくと大将軍神社、橋を川沿いに左へ下ると右に北町公民館がありその北側に、天満神社と金刀比羅神社が並ぶ。

大将軍神社

天満神社

金刀比羅神社

神社が三社並んでいます

相生1、大谷川に沿って下っていきます

大谷川を下って、左からの250号線が合流してくる手前右手に 子育て地蔵尊

合流したところ左側には湾が広がる少し日も陰ってきたので急がなければいけない

国道に合流したすぐ先、ボート南信号の手前を右の道に入ると相生の市街地に入ります

相生の新しい町並に入っていきます

左に相生市役所がみえます

真っ直ぐ進んでいくと左の半田中央病院を西に入ったところに 厳島神社

‘’楽しいお買いものまち旭センター街‘’

ほんまちアーケード商店街に入ります

ここもやはり人通りの少ない町筋どこへ行っても旧商店街は寂れていくようです

その先で左からの64号線に合流します

合流したところで左の川に沿って北に進む

新境橋南信号交差点の右角に お地蔵さん が沢山並んでいます

川沿いに進んでいくと、芦谷川が左に、普光沢川が右に分流します。普光沢川に沿って少し行くと左に橋がありますが、その次の垣内橋を左に渡ります

川沿いに進み、新境橋の大きな交差点を過ぎ、その先の垣内橋を左に渡り川を越えます

垣内橋を渡り、そしてすぐ次の筋を右に細い道を入る、100m程先の突当りを左に折れてすぐ左T字路を右に折れます

200m程進むと左に 真宗 明願寺

50m程先で五差路の交差点に出ます。東西の広い道が 山陽道 です。

左鋭角に入る道が 赤穂街道 の起点

正面真っ直ぐ突当りが、JR相生駅です。左の茶色いビルが今晩の宿泊ホテル、相生ステーションホテルアネックスですので近くて助かります。

明願寺を抜けると西国街道(山陽道)・赤穂街道との分岐点向って左は今晩の宿泊ホテルアネックス、正面はJR相生駅道標手前への道が赤穂街道です

山陽道と交差する左角、赤穂街道起点の右角の

道標 「是 右・・・・・・・」 「是 左 あかう・・・」

山陽道の西方面

山陽道の東方面

JR相生駅 すっかり日が暮れてしまった。丁度暗くならなくてよかった

今晩近くのホテルで助かる、ゆっくり休み明日また赤穂街道を早朝より歩きます

室津街道・室津西側海岸線完歩

コメント