2012年11月3日

京阪墨染駅・藤森神社(起点)~六地蔵~随心院

自宅4時40分に出て南海林間田園都市駅より難波~淀屋橋~京阪墨染駅

7時20分墨染駅を街道起点の藤森神社まで歩きスタートする。六地蔵交叉連9時着、朝食を食べ9時15分出発、随心院前に11時20分。小栗栖街道完歩。

万歩計の電池が無くなり距離等が分からない。

トータル時間約3時間35分。

小栗栖街道は、山崎の天下分け目の合戦で明智光秀が敗れ、勝竜寺城から小栗栖を越えて坂本城への帰城の途中、小栗栖で命を落とした終焉の街道であり前々から是非行きたいところであった。幸い資料が手に入り歩くことができた。短い道のりだが大満足な街道歩きであった。

小来栖の道、起点

桃山丘陵の東斜面はかなり急で、地名にも岩ヶ淵・牛ヶ渕・西谷・北谷などの名が付く。そのなかげ比較的高い平坦地を大和言葉で「くるす」というらしい。大岩山山麓のせまい高台の集落は、小さなくるすで、「小来栖」であった。この小栗栖から深草の大亀谷へ抜ける道が、昔から伏見への近道としてこの峠を利用されていた。道の入り口に「弘法大師の水」がある。湧き水でここを歩く人々にとっては一息できる休憩地であった。

京阪墨染駅から東に進み、JR奈良線藤森駅の間左に 藤森神社

神社の鳥居を潜ると、広い参道の道が拝殿に続く

平安遷都以前に建立された古社、「菖蒲の節句」発祥の神社として知られている。毎年五月五日の藤森祭で曲乗りの妙技で有名な「駆馬神事」が行われるところから、勝運と馬の神社として信仰が厚い。また日本最初の学者である舎人親王を祭神としてるところから、学問の神としても信仰されている。本殿は、正徳二年(1712)に中御門天皇より賜った宮中内侍所の建物。本殿背後の八幡宮、大将軍社、どちらも重要文化財。本殿東の、神功皇后が新羅侵攻の際に軍旗を埋納したといわれる旗塚や、二つとない良い水として名づけられたという名水「不二の水」は有名である。

境内の 神鎧像

参道入り口の 石造り鳥居 は

正徳元年(1711)の銘があり、この鳥居には額がないが、むかし、御水尾天皇宸筆の額が掲げてあり、江戸時代前の道が西国大名参勤交代の道筋にあたり、各大名は神社前を通る時、駕籠からおり拝礼をして、槍などをたおして通行うをしなければならなかった。しかし幕末動乱の時代となりこのような悠長なことでは時代に即しないと新撰組の近藤勇が外したといわれている。(社務所)

菖蒲の節句発祥の地碑

神社前の起点の街筋

神社参道入り口前を東に進み、JR奈良線の藤森駅手前の道を左に折れ、右のJR線と並行して少し北に進む

JR藤森駅の前で左に折れる手前左に 浄土宗 西福寺

少し進んだ左、民家の塀際植え込みに 道標 「みぎふしみみち ひだりきょうみち」

東寺町バス停のところ

その先で、JR奈良線の踏切を高架で越える

正面右から出てきて、手前の高架をで越えるところを振り返る

高架を渡り左に進む、正面に天理教

奈良線の線路を左に見ながら進みます

坂を下り進んでいくと、突き当たるので右におれる

右に折れる左側に 祠

緩やかな坂を上る

左に、久宝寺参道の 指さし道標

かなり高台に上ってきた感じ

一音寺の墓地だがお寺の建物がない 道標 があるが読めない

竹藪をみながら坂を下る

整備されていない竹藪の中の道を右にカーブしながら下る

先に進んでいくと、竹林となり整備されているので綺麗。何度か今まで歩いた中で、荒れた竹藪は薄気味悪いが、反面整備されていると綺麗な見応えのある竹林に変る

これは荒れていると怖いが、薄暗くても気持ち良い

竹林が切れて視界が広がる

再び竹林に入る、この辺りは伏見区深草地区

素晴らしい道です

その中でも道標示はしっかりしてくれている。なかなか街道の説明がしにくいので、写真で道順を追っていく

突き当たりを右に折れる

人とは全く出会わない。クマが出てきても絵になるような景色。全然望みませんが、熊鈴や笛を吹きながら歩いています

真っ直ぐ来たところ、右から道が出合うが手前に真っ直ぐ進む

真っ直ぐ進むと間もなく

ここで真っ直ぐ行きすぎないこと。左鋭角に下る道があるので、左に下る。

左鋭角に下る所を、正面から見る。正面から歩いてきて、右への鋭角の道。

素晴らしい下り坂を一人占め

下っていくと左への地道が二本続くが、あくまで舗装された道を下る

左に山小屋風の建物が現れるが お堂

弘法大師の杖の水 今まで歩いた中でも弘法大師水が結構多い

傍に 道標 「右 京道」

お堂を振り返る

ようやく山麓に下ってきたので住宅が数軒

この辻は左への道をとる

ここは右真っ直ぐの道をとる

この辻左の小栗栖宮山小学校で一旦中断して、南西の六地蔵まで行って、別の小栗栖街道への道をここの辻まで進んでくることにする。

左後方の竹林の山(峠)が今下りてきた道

右に折れて1.5㎞程南へ、桃山西尾の交差点、交差点の周囲には、王将、イズミヤがあり。近くには京阪宇治線の六地蔵駅やJR京都線の六地蔵駅がある

ここを起点にもう一つの小栗栖道を進みます。北東への広くない道を進むがその入り口左にある

浄土宗 玉泉寺

玉泉寺を左に過ぎたところで道が分岐する、左の道、山科峠を越えて墨染駅方向への旧道。右の道を進む。

左の、山科峠への墨染通りの道筋を見る。こちらの道は竹林でなく住宅地の旧道

右の道を進んでいくが、かつては寂しい山道であったそうです。今は新興住宅地として旧道の面影のない、旧小栗栖街道

旧小栗栖街道を緩やかに坂を進む

いずれも、右の真っ直ぐな道

両側一帯には府営小栗栖住宅棟が並ぶ中の信号交差点

左に光の子保育園を過ぎる辺り、大きく弓を描いて右にカーブしている

やがて右に栗原医院の所で、左にカーブ

先ほどの竹林から下ってきた旧道との辻に出ました。合流して先に進みます

辻から再び北東に進む、左に、小栗栖宮山小学校が見える

小学校の南側の街道を進むと、景色が一変して喧騒から長閑な街道となる。

右に 小栗栖の灸 明智越えの近く、右に‘’おぐりす灸‘’と書いた字が目につく。今から200年ほど前、信仰深い老女が、通りかかり虚無僧から秘伝を伝授されたという。元は深草にあったが、1704~⒑ころにここに移った。昭和の初めには、毎日200人~1000人の人々が長蛇の列をなすほど繁盛した。現在6代目で営業している

小栗栖の灸から先に進む街道

左高台に 小栗栖八幡宮 清和天皇の御代、貞観七年(865)に建立されたという古社。

この神社の奥にはマムシや蜂が多いとのことで注意というより奥に近寄らないこと

地元の人々が祭りの準備中

小栗栖八幡宮を過ぎ左にカーブする、手前左に、本経寺と明智藪の案内立札 が立っています

左にカーブし、すぐまた右にカーブする左側に、 八体仏 が屋根におわれている

その先から、明智光秀終焉の地である明智藪 であるが、思っていたのと全然状況が違って(あたりまえだろうが)本当の場所が分からない。が表示に従って進むことにする。

八体仏の先で道が分岐するが、右の真っ直ぐな道を進む。真っ直ぐな道より左の道はやや広い

少し先で道が再び分岐、標識通り右の道に進む左は本経寺への道

左に50mほど進むと右に 日蓮本宗 本経寺 永正三年(1508)創建

明智藪の近くに本経寺檀林があり、日蓮宗の道場があった

明智光秀公終焉の地碑

境内本堂横に、明智光秀公終焉の地碑があり、近江、坂本城主、明智光秀は天正十年六月二日(1582)本能寺の変に依り、天下を征服したが、その後明智光秀軍は六月十三日に京都山崎に於いて天下分け目の合戦で豊臣秀吉軍に敗れ、近臣十余名と共に坂本城をめざしたが当地小栗栖にて敢えない最期を遂げた。ここに悲運の武将の光秀公の供養を捧げて歴史の一端を伝える。(碑文より)

本経寺より降りてきて下の分岐する辻を右に進むと、左に 明智藪の標識 が立つ。

道の説明が難しく、写真と標識に沿って行くと此処に出る。この正面のやや左り辺りの藪を抜けていくのが、

明智藪

民家の軒のような細い道を進む

藪に入る手前左に碑が立つ、明智藪の碑と明智光秀敢えない最期の地

山崎の合戦で敗れた光秀は、勝龍寺城から間道をとり伏見大亀谷を経て坂本の居城を目指して逃げる途中、当地にて竹槍で刺され最期を遂げたと伝えられる。碑には、信長の近臣小栗栖館の武士集団・飯田一党の襲撃により、云々と記されている。(碑文より)

往時の街道とは全く様相は変わっているだろうが、この辺りであったことを想像する

史蹟地にしては手入れも行き届いてなく、悲しい気がする。京都市伏見区よ、もう少し整備してほしいと思った

東の出口付近はゴミ捨て場のようだ、ごみが散乱悲しい

やはり、折角の史跡が廃品で景観が崩れている、住宅地はどうすることもできないが、出来る範囲で市が買い取って整備し明智藪公園として残してほしい

法琳寺址

明智藪から西方の大きな藪のなかに、昔、法琳寺というお寺があった。天智天皇の頃、藤原鎌足の長子定恵が唐より帰朝して、三重塔・弥勒堂・薬師堂などの七堂伽藍を建てたところで、当時、法琳寺といった。現在も奈良時代初期の複弁蓮華文の瓦が出土しているが、建物遺構は残っていない。

明智藪を東に出たところで、自動車道に出るので、自動車道に沿って左に折れて北東に進む

すぐ右に、かがやき保育園

その先で、左に坂を上る分岐道があるのでそこを入る

左に変わった 石仏

細い道を進んでいく

左からの道、合流して右(手前)に折れる

右に折れた先の街道

右角に 西方寺

お寺にしてはなかなかモダンな建築

その先で自動車道に出て左に折れる

合流したところから、斜め左前方を見ると 北小栗栖天神宮の森 が見える

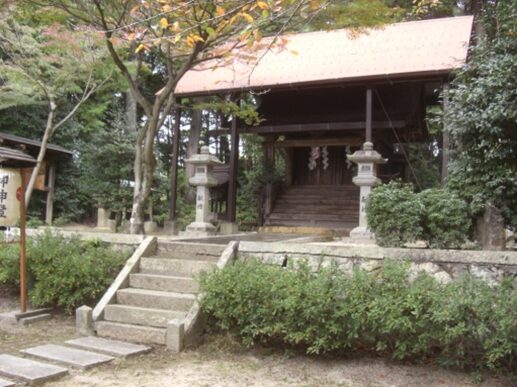

北小栗栖天神宮

108段の結構きつい石段法琳寺の創建時に鬼門除けとして天神社を建立されたと伝わる。

本殿

天神宮から街道に戻り緩やかな坂を上りながら進む

左に 浄土宗 南昌院

その先、左に墓地がありそこで道が分岐している、左の旧道に入る

左に折れた旧道を進みます

明智光秀の胴塚

旧小栗栖街道沿い右側にある小さな看板。その傍の工務店の敷地内にある、工務店の傍の細い道、敷地内を通らせていただいて、右の新道に出ると少し広場になった新道の左、精米機の横にあるのが、明智光秀の胴塚

新道左

旧道よりの細い道か、工務店の敷地内か、正面の白い軽トラックの所辺り

街道に戻りその先左に、愛宕常夜灯

すぐ先左に、八幡宮参道の道標

旧道左におれて参道を入り寄る

吉利倶八幡神社

八幡宮の鳥居とまたもや石段をのぼる

仁寿三年(853)の創建で、江戸時代までは勧修寺の鎮守社であった。本殿は元禄八年(1695)に建立された、江戸時代中期の大型の切妻造り平入本殿として貴重な建物。

先ほどは東側の参道を入ったが、正式には北側のこの参道が正面

東側の参道(旧道)に戻り北に進むとすぐに小さな下茶屋橋を渡ると左に、 西向寺 がある

浄土宗佛頂山 西向寺

橋を渡ると間もなく交差点に出る。小栗栖街道の終点(起点)で交差点を左から京街道、勸修寺越道が。右へは京街道、醍醐道となる、いろいろな街道が交差する重要な分岐点の辻

街道は終わるが少し周辺を散策、交差点の左への京街道・勧修寺越え街道すぐ右に宮道神社が見える

宮道神社

宮道神社の道を挟んだ向かいに、赤い鳥居の古利倶神社の参道入り口

小栗栖街道 完歩

交差点の北西、名神高速道の南側に、勸修寺があるこの交差点で小栗栖街道完歩であるが、今日の次の頼政道へ進むため移動する。交差点を右(東)の京街道・醍醐道を進む。

京街道・醍醐道を進むと、山科川の東出橋を渡る

山科川の右(南)の川筋

その先で地下鉄東西線が南北に通る交差点で右に折れ、右に折れたところですぐ次の信号交差点を左に折れる

地下鉄東西線の交差点を左に折れて、その先の小野交差点で右に折れて進むのが、京街道・醍醐道となる。京街道・醍醐道は今日の目的でないので左に折れて東に進む。

その先で突当りを右へすぐ左への道を進む

左に折れた東への道

道は、そば所処萬寿亭橘に突き当たる

突当り左への道筋、信号交差点は小野御霊町交差点

突当りの右の筋、左に、随心院

随心院の山門

何時ものように中には入らない、京都でお寺にいちいち入っていたら時間もないしお金がいくらあっても足りない

さすがに立派なお寺だ

真言宗善通寺派の大本山、

弘法大師の八代目の弟子、仁海僧正が正暦二年(991)に創建した。

この辺りの小野は小野一族が栄えた場所であり、絶世の美女として名高い小野小町ゆかりの寺としても知られる。境内には小町に寄せられた多くの恋文を埋めたという文塚や、化粧の井戸などが残されている。また梅の美しい寺としても有名。

小栗栖街道と一部醍醐道 完歩

随身院前から、宇治平等院までの頼政道を引き続き歩く。この付近の街道も殆ど歩いています、またHP公開したときには是非ご覧ください。

コメント