2011年9月25日

魚住~姫路城南の街道

昨日は須磨から東加古川までの予定であったが、寄り道が多かったのですでに目標が下回っています。東加古川駅近くのホテルを5時30分に出て魚住駅までJRで戻り昨日の起点へ、本日の予定は相生までであるがとても無理で行けるところまで進む。

魚住駅 6時 スタート、

姫路駅 17時00 着

58.985歩 35.39km 1.522kl

よく歩いたが姫路駅までとなり。本日姫路駅からJRで移動、予約している相生駅前のステーションHアネックス2に宿泊。

昨日の魚住町長坂寺の交差点より街並みを進みます左に 祠

左の国道2号との間に大きな十七号池があります

魚住町清水に入ると左に魚住小学校があります。溜池の手前の交差点を左に入ると右手に

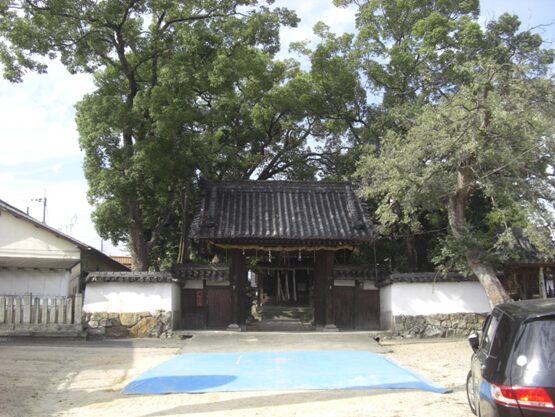

浜西神明神社

溜池を左に北西に魚住町清水の街並みを進みます。早朝で曇り空なのでまだ少し薄暗い、信号交差点を横断して下り坂の清水集落を進みます

集落の下り坂の途中左高台の墓地に、県指定の1346年の銘が入った大きな

少し行ったところ右に新しい 清水神社の石標

清水神社

清水神社の山門

明石市指定文化財 無形民俗「清水のオクワハン」農作業に関連する行事の一つ、伊勢講の講親四人が桑の木で作った小さな鍬「オクワハン」と御幣をもって水田を歩き稲作の無事を祈る

拝殿の前に狛犬が一対 元治二年の銘

行者堂と石標

さらに坂を下った右手に 臨済宗 西福寺

本殿と十三重塔

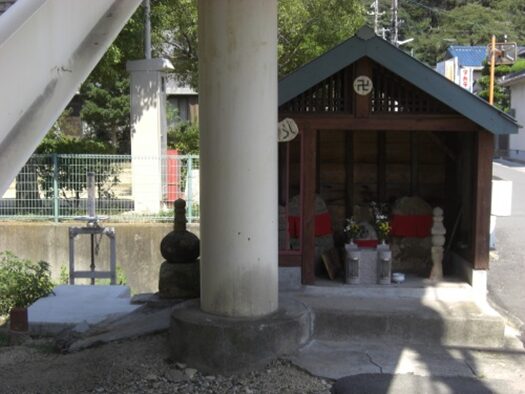

西福寺の門前に小さな 祠

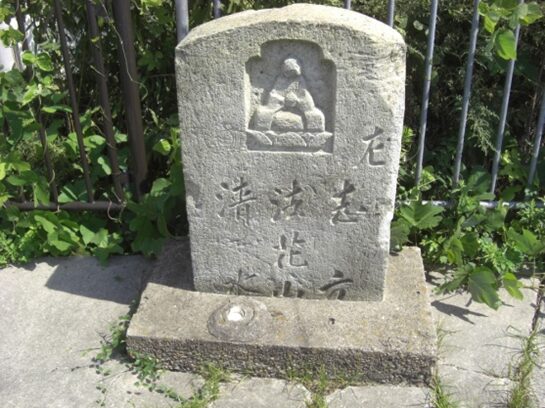

お寺の斜め向かいには 道標

「是よ里 者り満 名所道」「左 別所手まくら松うぃのへのまね道」「右 高砂相生ま津あかしみち」

その先で瀬戸川に架かる瀬戸橋を渡ります

さらに200m程先で清水川に架かる清水橋を渡ります。緩やかな清水新田集落の坂を上っていきます

暫く進むと右手に白い小さな 祠と碑 が立っています、また大きな 石塔の台 があります、上は現在京都にて修理中だそうです

隣に 地蔵尊

街道情緒がある清水新田の街並み

集落内の十字路左角の白いブロック塀の袂に

道標 「右 三木 左 二見」 その先暫く進むと右に溜池があります溜池の西角で県道を横断します

横断する交差点の右手前角、溜池の傍に朱塗りの 鳥居と稲荷神社

傍に赤い 祠の地蔵

県道を横断して下り道を進みます

右にジャスコをみて進むと交差点に出ます左に立派な旧家

交差点角に 地蔵尊

交差点を横断しますが左に行くと山陽線の土山駅へ出ます、町並みは新しい建物に変わっています

右に平岡東小学校を見ます加古川市に入ります

左にJA加古川南土山支所

喜瀬川に架かる土山橋を渡ります

橋を渡って少し進んだ先の静かな街並みを振り返ると、左に土山公会堂

少し歩いていくと右に 土山薬師堂

土山集落の切れる辺り右に 一字一石題目石

やがて右に平岡公民館を見てJR山陽本線の踏切を渡ります、踏切の先左にケースデンキ、イオンタウン東加古川ショッピングセンターと続きます

過ぎたすぐ右に 五社大神社

神社を過ぎると街道は平岡町高畑に入り、長屋門・土塀・蔵造りの旧家が残ります車もあまり通らなく、街道情緒の雰囲気を楽しみながら歩きます

町並みを振り返ったところ

右に高畑福祉会館を見てすぐ先右に 高畑薬師堂

少し先右に 曹洞宗雲光山 長松寺

境内に 天童山老典座和尚と若き日の道元禅師像

本堂の裏に 石殿の墓

本堂

高畑の街並みを進みます

やがて国道2号線が左から斜めに合流する、大きなラーメン店の看板の左の細い旧道に入るので国道を横断します

横断歩道を渡り左斜めに入ります

右の国道に平行しながら150m程旧道を進むと平岡小学校に突当り旧道は消失。右に折て国道に出て左に折れ平岡小学校を左に100m程進みます。

左の小学校が切れるところで右に入る旧道があります。小学校で突当り旧道が無くなったかつての道はここに出てきていました。

国道から右に入るところを振り返る。正面は平岡小学校でこの角に消失した旧道がきていたようです

右の旧道に入り右手にあさの動物病院があり小さな川を渡った右手に 西谷八幡神社

神社の杜全景

西谷の静かな集落

暫く町並みを進んで平岡町新在家に入ると、道は分岐しますが実際は五叉路で公園の左側の道を進みます。

少し先で広い道路の信号交差点に出ます。真っ直ぐ横断し交差点より新在家の街並みを振り返る

右にJR山陽本線東加古川駅が見えます

交差点を横断して進んでいくと北交差点の手前右に立派な旧家があります

新在家北交差点を越えた先から振りかえる街道北側に新在家公会堂があります

すこし進むと街道は正面のサテイの建物で旧道は消滅、サテイの向こう側の隣接しています。東加古川ハイタウンのマンションの先で復活しています。

T字路左手前には 稲荷神社と石造りの祠

右手手前には 五輪塔 竜山石製で無銘で室町時代初期に造られたものと推定され、「足利佐馬頭義氏の墓」ともいわれています。

T字路を右に折れて100m余りで山陽本線の手前の道路に出て左に折れます

左にサテイを見ながら進み切れた先で左に折れます

50m程先で右に折れると両側に大きなマンションが建つ中の道

右に折れた先でサテイ方向を見たところでここに消滅した旧道が出てきていたようです

両側に建つマンションの中の木のトンネル道を抜けてきました、交差点に出たところで旧道が復活

少し先右に野口神社の杜が見えます

神社東南角に 日岡神社の道標 「南弐内日岡神社 東大野村在 西廿五丁」

野口神社

約三百五十年前の創建と伝わり、その昔比叡山麓日吉神社より分霊を迎えて祀ったともいわれています

野口神社を振り返ったところの街道野口の町並みを進みます

少し先街道沿い右に 天台宗念仏山 教信寺 称名念仏の始祖教信の開基で貞観八年(866)8月15日ここで亡くなる。室町時代に堂宇13僧坊の大伽藍であったが兵火で焼失しその後再建されました。

国道2号の南側に駅が池(うまやがいけ)がありこの辺りは古代の賀古の駅があった、ここに40頭の馬が常備していたといいます頭数からして大きな駅であったようです。

本尊は阿弥陀如来立像本堂前には江戸期の 灯籠が四基並んでいます 教信廟への門

紗弥教信の墓塔と伝わる五輪塔 鎌倉時代元亨三年(1323)の頃のもの

教信寺に隣接していずれも末寺で天台宗 不動院・遍照院・法泉院・常住院 が並んでます

その少し先十字路の左角ブロック塀とミラーの間に半分ほど埋もれた 野口村道路元標

その先右手大木の袂に 石造りの祠・白龍大明神地蔵

そしてすぐ左に 三体の石仏 一つは双体道祖神

その先車道の交差点を横断してすぐ小さな川橋を渡り野口町坂元地区を進みます

車道を横断して進むと左国道2号との間に紳士服のはるやまがあります

すこし進むと右の 薬師堂

薬師堂の前に 道標 「右 ・・・・・・・・」読めません

すぐ右に 宝篋印塔

完全な状態で保存されている大きな宝篋印塔、南北朝時代~室町時代のもので昔から和泉式部の墓と伝えられています。各地にある伝承の一つです

観音寺がありその少し行った右に2つの 宝来神社

神社の前の 常夜灯

その先で広い道路に交差します道路を超えた右手に、イオンタウン野口ショッピンギセンターがあります

やがて別府川に架かる二号橋を渡ります

少し進むと平野東の広い信号交差点に出ます左後方鋭角に国道2号が合流します

交差点を左に(西南)進む道は旧高砂線加古川~高砂6.3㎞が通っていたが現在廃線となってます(昭和59.11.30)その廃線跡の道。その先、1㎞程進むと名刹、天台宗刀田山鶴林寺 があるが少し遠いので寄るのをあきらめました。聖徳太子が高句麗の僧恵使を招請して創建したと伝わる古刹で、寺は文化財の宝庫といわれ沢山の国宝や重文があるようです

交差の右は廃線跡の加古川への新道

比良の東交差点より150m程進むと道は分岐して右に入る旧道があります

旧道に入りすぐ先で広い道路を横断します、横断した先の旧道を進みます

すぐ先右奥平野公民館の東側に 龍泉寺

龍泉寺の境内に 五輪塔

水輪に弥陀の種子キリークを刻む花崗岩と竜山石で造られています。寺の前の山陽道の西方約150mの北側に建っていたのをここに移され、南北朝時代の康永三年(1344)と刻まれています。

先を進んだ小さな川の手前右に 胴切れの地蔵

全長101㎝の石材に高さ67㎝の地蔵菩薩が彫られています。伝説では地蔵さんを信仰していた人が、うっかり殿様の行列の前を横切ったため無礼討ちにあい、胴体を真っ二つに切られてしまったという。ところが気が付くと自分は何ともなく地蔵さんの胴体が二つになっていた。以来地蔵さんが身代りになってくれたと一層深く信仰するようになったといわれてます。(説明文)

地蔵さんの前の街道小さな川を渡りすぐ先で広い道路を渡ります。右の広い道を進むとJR加古川駅です

右に小川沿いに赤レンガの建物と旧家が景観を添えています

広い道路を横断して正面の旧道を入ります加古川宿(現加古川市加古川町)に入ります

【加古川宿】

この辺りから江戸時代の加古川宿に入り、東播磨地方の有数の宿場町であって最もにぎわったのが江戸時代の参勤交代が始まってからだが、それ以前にも後醍醐天皇が元弘二年(1332)隠岐配流時に「かこ川の宿」が記載されているので宿場そのものは非常に古い。

幕末まで中谷家が本陣と大庄屋をつとめていました。昭和の時代までは古い宿場の街並みが色濃く残っていたそうですが、今は再開発により古い面影は残っていません。

「うだつ」のあがる旧家が左に

広い寺家町信号交差点を横断します

寺家町交差点から100m程で広い交差点にでると右先に加古川駅が見えます。

横断した先は旧宿場町の街並みであったが、今はアーケードの商店街に変わり全く面影を偲ぶべきもない

商店街のアーケードを200m程進みます

小口門南信号交差点に出て横断し再びアーケードに入ります。このあたりから宿場町の中心であった左角は丸万食堂

すこし進んでいくと「明石屋」と「わかまつ屋」で、その間がかつての 「中谷家本陣」跡 で表示があります。わかまつ屋は歌手の菅原洋一さんの生家です

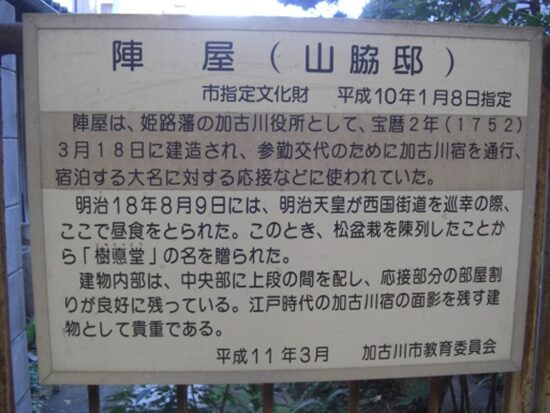

アーケードが終わるころ右手に人形の店「陣屋」(山脇邸)があります

木造平屋の建物が残っています

十字路でアーケードを抜けて振り返ったところで人通りがほとんどないです

アーケードを抜けた左に 本町地蔵尊

加古川町本町を進む、アーケードを過ぎてを過ぎて280m程先、【寄り道】左に旭食堂がある角を左に入っていくと懐かしい 連続長屋住宅

さらに進み国道2号線を越えた先に、称名寺 があります

称名寺

称名寺は加古川城址別所長治の幕下であった、増谷助右衛門が城主であったが後に、秀吉に従っています

七騎供養塔

碑文は頼山陽の筆で文政三年の建立。南北朝時代の正平五年塩谷判官高貞が本国の出雲へ落ちていくとき、足利尊氏の軍にこの付近で追いつかれ。弟の六郎他郎党七人が主を討たせまいとこの場所で奮戦、全員討死してしまった。この七騎の墓が近くにありましたが洪水で流され今は残っていません。また古賀精里の文、頼山陽の父頼春水の書によってなる七騎塚の碑が、米田町船頭の大師堂の境内に建てられています。(説明文より)

街道に戻り進みます

やがて街道は加古川町寺家町の西端で加古川に出ます。加古川の手前で左に大きくカーブしますが旧道はかつて真っ直ぐ進み加古川の渡しを渡っていました

加古川の渡し跡 川の対岸が米田町船頭

左にカーブして国道2号線の信号に出ます信号交差点を右に折れて橋を渡ります

交差点右角に 加古川地蔵尊

交差点左に折れたすぐ左に老舗の福中菓子舗があったので饅頭を買いました。神社で休憩がてら饅頭を食べると非常に美味しかった

加古川橋の西詰左下に杜があり 春日神社

加古川に架かる加古川橋を渡ります

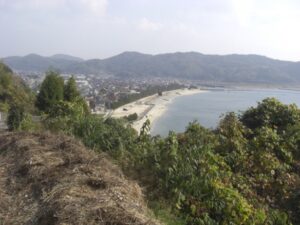

橋から左(海側)の景色

橋から右はJR線の陸橋

加古川橋西詰信号交差点を横断して左の細い旧道に入ります

その前に加古川橋を振り返ります。この辺りから左斜め対岸が渡し跡であったようです、また前述の七騎塚の伝承地です

堤防を下り右に国道2号線と並行して100m余り先で合流します

合流して少し進むと小さな川を渡り次の船頭信号ですぐ分岐しているので、左に国道を見て右の旧道を斜めに入ります

平津集落に入ります、350m程進むと左角に三菱自動車がある交差点を横断します

さらにそこから300m程先右に 大歳神社

そのすぐ先右に 妙見宮の鳥居

奥に入ると 石碑と神殿

更に少しで右に 浄土真宗本願寺派松月山福正寺

福正寺の石棺仏

この石仏は縦に半分に割られた古墳時代のこの石仏は家形石棺の蓋に、地蔵菩薩立像を彫ったもので、室町時代の中期またはそれ以前に造られたといわれています。

左に2号線沿いの共立病院を見て高架道路を潜ります

高架を潜った先100m程で右民家の軒に 地蔵尊

やがて右にJR山陽本線の宝殿駅

駅前には 宮本武蔵・伊織の里これより南1㎞の表示板

宝殿の駅前を少し進んだ左の角に道標駅前を過ぎると旧道は狭くなり神爪の里にはいります

斜めにゆがんだ 道標「左 石宝殿 コレヨリ十三丁」ここから南へ1.6㎞いくと石の宝殿「生石神社」だが遠いので寄り道ができない。行ってみたいがここへきて1.6㎞は少し時間的にきつい

その先で道は突当り右のJR線の踏切を渡ります

踏切を渡り左へ線路をみながら徐々に離れながら米田町神爪地区を進みます

踏切から300m程進み小さな川を渡りますと交差点に出ます。その角に「ばんとう通り」の石碑が建っています。

すぐ先右に 石造りの祠と灯籠二基

左に石の宝殿の一の鳥居が建っています 生石神社(石の宝殿)一の鳥居 鳥居は延宝年間(1673~81)創建のもので前の灯籠は江戸時代中期の安永二年(1773)堂島の銘

左に 道標 「是より 石のほう・・・・・・」

高砂市神爪の集落神爪公民館を右に見て

左に 浄土真宗本願寺派平等山覚正寺

少し先右の石組の上に 五輪塔 「神爪の五輪さん」と呼ばれています

その先で国道2号線のバイパスの高架下を潜ります

高架を潜ると正面に小さな川がありますが渡らず左(西)に少し歩くと

南北に流れる法華山谷川に架かる魚川橋に出ます。

魚川橋の右手前角に 法華山一乗寺 道標 「左 志方 法花山 清水」

魚川橋を渡ると魚橋集落に入ります静かな集落を進みます

集落内右手の石段を上った高台に 八坂神社

坂を上りつめると 幸福地蔵

何か寂しい 八坂神社

街道左に少し入ると おんかかびさ地蔵尊三体

街道に戻り少し西へ進むと右奥に 安楽寺

すぐ街道右に 土田家住宅(国登録有形文化財)豪壮な建物です

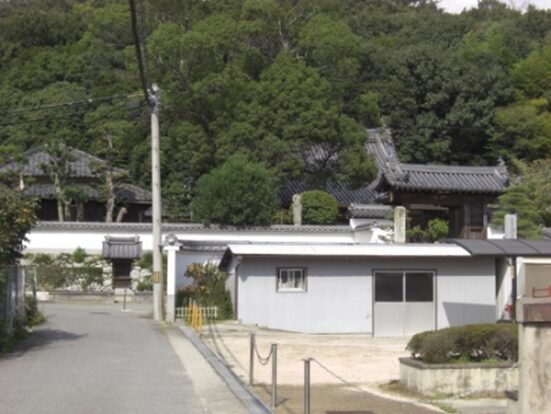

すぐ右に正蓮寺保育園がありその北隣に 真宗正蓮寺

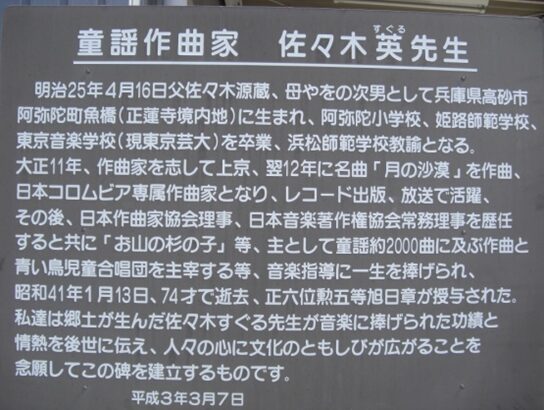

お寺の門前に 童謡作曲家 佐々木英先生碑

本堂

その先100m程左民家の角に 地蔵道標 「右 姫路 時光寺 左曽根ノ松 左 石之宝殿」

暫く進むと左からの国道2号線と合流します、国道に架かる歩道橋で斜めに横断して、国道を右に見て左斜めに進みます。

歩道橋から見た左に入る旧道阿弥陀町北池集落

今歩いてきた魚橋の集落を振り返る

歩道橋から北を見ると 北鹿島神社の真っ白い鳥居 が遠望できます遠いので寄り道はできません

北池集落を進んでいきます

暫く進むと阿弥陀南信号交差点に出ます交差点で松村川に架かる松村川橋を渡ります

交差点の手前右に 石造り祠の地蔵尊

阿弥陀集落にはいると右手に 大師堂とその前に廻国供養塔

少し先左の公園内に 天一宮

阿弥陀集落の街並みを進みます

公園の裏手には 白森稲荷神社

その先右手に 薬師堂とその前に地蔵三体

右の阿弥陀小学校を過ぎて進むと左に中西公民館をみて、

公民館の少し先黒田食料品店の手前の十字路左角に

道標 「明治天皇御遺跡 地蔵院 あ養山」

道標の辻を左に入りますと 浄土宗知恩院派安養山地蔵院 寛文六年(1666)現在地に創建

明治天皇が明治十八年山陽道御還幸の折休憩所となったところです

境内に千輻輪相と刻だまれた 石碑と仏足石

境内に 石棺と水桶

五輪塔と井戸

街道に戻り 道標 の前の街道を振り返る

すこし進んだ左に中所公民館に 北向地蔵尊

さらに右手に 不断寺

不断寺のすぐ先右奥に中通公民館がありその北側に鹿島中学校があります。200m程西にも下台公民館と公民館が多い

下台公民館のすぐ先右に 石仏と五輪塔 贈正四位児島範長公の墓 南北朝時代の武将で小島高徳の父・赤松軍とたたかい自害

石造り五輪塔 暦応五年の銘

すぐ先に路線橋があります。すぐ左には山陽本線が走っていてそれを越える路線橋が左(南)から合流します。今では旧道はなくなって市民の方はこの路線橋を歩いています、私も 山陽(西国)浜街道 を歩いた時ここを歩いてきて山陽道と合流しました。山陽浜街道の起点です

右に 地蔵祠と灯籠

路線橋の下に 道標五基

右から「右 高砂十輪寺」「右 時光寺道」「左 おう久わん」往還道(山陽道)「右 曽禰之松道」

後に自然石の一基あるが読めない

西国(山陽)浜街道を参照されるとこの付近についてはより詳しいです)

路線橋に上り先の街道を見ると右にカーブしながら右の大日池に沿って進むことになります、池の北側に大日寺があります

西国浜街道が路線橋より歩道を下ってきて合流するところ、左に入っていくとJR曽根駅に行けます

右に池を見ながら進みます

国道2号線豆崎信号交差点の手前の細い道を左に入るとすぐ国道に出ますので国道に架かる歩道橋で横断します。

すぐ国道を左に分けて右の旧道に入ります。豆崎の集落で真水崎といわれていた、昔から水が豊富で井戸が集落に並んでいたと伝わっています。旅籠も多くいまも屋号が残っていて井戸を使っている民家もあると聞きます

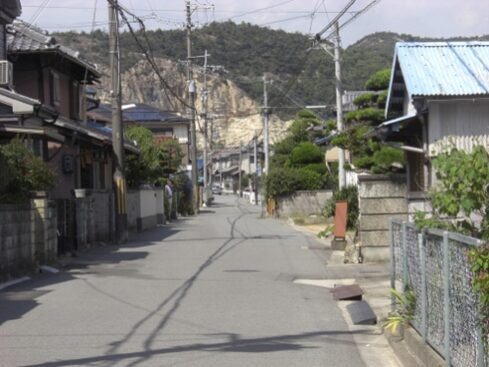

街道情緒が残る豆崎の集落

分岐から200m程で右に豆崎公民館がありますそのすぐ右に 地蔵堂

地蔵堂の先100m程で交差点を横断すると間もなく高砂市より姫路市別所町に入ります

交差点から250m程進むと正面に播州倉庫の建物に阻まれ旧道は消失しますので、右に折れて倉庫を迂回して反対側(西)の旧道に出ます

右に数十m折れて左に折れたところです100m余り進み倉庫の途中で国道2号線にでます。手前を右に折れます

右に折れて旧道が復活したところです

旧道から振り返って倉庫で旧道が消失したところを見る。別所町北宿に入ります

別所町北宿を進むと右に 六騎塚

南北朝時代の延元元年(1336)児島高徳の父範長主従六人の自害を弔って建立。碑は亀趺(きふ)とよばれる亀形の台上に碑が建てられており、正面に「備後守児島君墓」裏に「嘉永三康戌年五月十九日 左和田清左衛門範一建之」と刻まれている。「太平記」では延元元年足利尊氏が大軍を率いて九州から東上してくるのを、新田義貞・脇坂義助とともに児島備後守範長が迎え撃ったが、戦いに敗れ一族わずかに八十三騎、最後に赤松円心の軍と何度も戦ったがついに六騎となり阿弥陀宿の辻堂にて自害したという。

範長の碑の背後に古い 石仏二基 がありこの塚を「けんか塚」ともいう。この石仏に石を投げると仲の良い友達でもたちまちけんかしたといわれています

別所町別所集落に入ると右に小村池・大池・宮池と続きます。旧家はなく新しい家が多いですが落ち着いた集落の町並みです

宮池の南側の街道沿いに 延命地蔵尊

地蔵尊のすぐ先右に別所公民館があり、街道を挟んだ向かいに半分埋もれた 別所村道路元標

三つの池も終わると車道を横断します

交差点を横断して直ぐ右に 日吉神社の常夜灯二基 参道を進んでいくと日吉神社があります。寄らずに進みます

別所の街並み

その先右手の山裾に安養寺があります

門前の塀際に 祠

曹洞宗安養寺 門前向かって左に 廻国供養塔

境内に クスノキの大木

すこし進んだ先右手に 寶量寺

すぐ右に 弁慶地蔵堂

泡子地蔵 ともよばれ天文二十二年(1535)の銘。もと佐土との境にある川に埋まっていたのをこの場所に移した。弁慶の母は福居村(別所)の生まれで山廼井といい父は熊野神社別当であるといわれる。書写山に預けられた弁慶が京からの帰途、福居村庄屋の娘玉苗と一夜を共にしたのがこの地蔵堂と伝わる。(案内板より)

地蔵堂の前に 西国巡礼供養塔

地蔵堂の先で小さな川を渡りその先で交差点を横断します

川から200m程先で国道2号線の別所口西信号交差点の歩道橋で南側に出ます。今歩いてきた街道を振り返る

この先の道は歩道橋を降りてその数十m先(鉄塔の向こう側)で右に折れます

右に折れて真っ直ぐ進みすぐ佐土川に架かる佐土橋を渡ります。その前方には播但連絡道路の高架が見て高架を潜ります

高架を潜ると一気に街並みの情景が変わりほっとする瞬間

右に 地蔵堂

地蔵堂より少し進んでいくと右に 賽の神

さらに右にも 賽の神

その先右奥に 真宗大谷派福乗寺

【御着宿】に入ります

御着宿は「都市景観重要建築物」地区に指定重厚な建物が残り素晴らしい

福乗寺の先右に 延命寺 本尊は阿弥陀如来

門前に明治十八年明治天皇西国巡行を記念した、 明治天皇御着御小休所の石碑

境内に貞和元年(1345)銘がある 阿弥陀一尊種子板碑 頭部は破損しているが

本堂前にも 明治天皇御駐輦所碑

延命寺の北側隣には 大歳神社クスノキの巨木 が神社を覆っています

街道に戻り井内薬局の所を左に入ると 法華寺 門前に題目碑 が立っています

本堂と灯籠

鐘楼の4本の柱には紅白に塗っている質素な作りだが綺麗

街道に戻った右に 祠

100m程進むと右に御着公会堂があります、そのあたりがかつての 本陣 で振り返ったところ(左の二階の建物が公会堂)

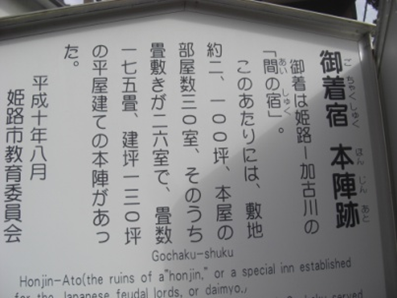

御着宿 天川氏本陣跡の説明板 姫路と加古川の間宿であった敷地約2.100坪本屋の部屋数30室、そのうち畳数175畳、建坪130坪の平屋建ての本陣であったそうです

公会堂から50m程先で右に入り国道2号線を歩道橋で渡ったところに公園があります

公園付近には 小寺大明神 この地は永正十六年(1519)に小寺政隆が築城したといわれる御着城の本丸跡にあたり。小寺大明神は宝暦五年(1755)に建てられ、小寺一族と御着城に関係する人々を祀っています

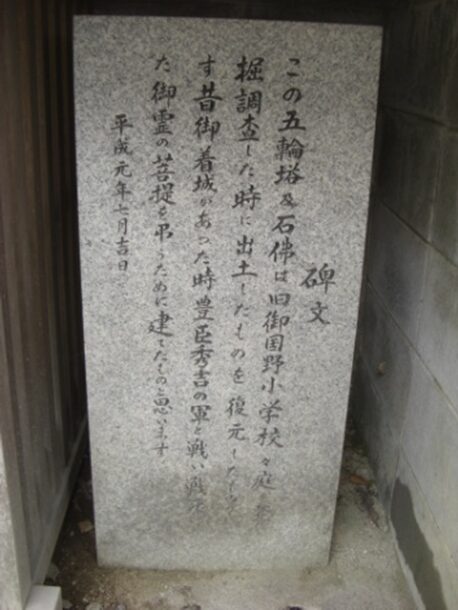

祠 祠の中に五輪塔・石仏と碑文

御着城跡公園 公園の一角の大明神や祠などがあります

御着城跡碑

天川城とも呼ばれ赤松氏の家臣小寺氏の居城。永正十六年(1519)小寺政隆が築城、則職・政職と継承され天正六年(1578)頃に羽柴秀吉の播磨侵攻で滅亡した。嘉吉年間(1441~)頃には赤松氏の居城があった。現在、御着城跡の中央を東西に国道2号線が走り本丸跡は市役所東出張所・御着城公園・御国野公民館があるところです。

天川橋

文政十一年(1828)姫路藩によって天川に架けられた総竜山石、幅5.23m・長さ33.5mの太鼓橋が架かっていました街道で随一といわれた、参勤交代の西国大名もこの橋を通っていた。公園の傍に天川橋が市役所東出張所の裏に崩壊した石をあつめ復元保存されています。

昭和47年9月9日天川の増水で町の“宝”であった天川橋が落ちた、その後、保存のため何度も話し合われ、やっと復元保存されたようで地元の有志の方々のご苦労に感謝します。

黒田官兵衛と御着城

黒田家は近江国伊香郡黒田村(元木ノ本町)の出身とされている。重隆の代に播磨に入り御着城の城主小寺政職に仕えた。黒田官兵衛孝高は羽柴秀吉の軍師として各地に転戦、天正十五年(1587)に中津城(現大分県中津市)を与えられた。

官兵衛の嫡男長政は慶長五年(1600)関ヶ原の合戦で東軍につき筑前52万3千石を与えられ福岡城(現福岡市)に移りました。この地はかつての御着城二の丸跡付近に位置し、西側の本丸跡付近には黒田孝高の祖父重隆と父職隆の妻(孝高の母)を祀った黒田家廟所があります。また南側には小寺氏を祀った小寺大明神があります。(説明板より)

黒田家の墓所

黒田官兵衛孝高の祖父・重隆と生母の二人を祀っている。この墓所の資材は享和二年(1802)九州から運ばれ造られた廟屋を持つ立派なものです。

地元の人には妻鹿にある父職隆の廟所と共に「ちくぜんさん」と呼ばれている

城郭風建物の御国野公会堂

見学を終わり、元の街道に戻る途中国道を越えた西に 徳證寺

御着の街並みを進みます少し先で

天川に架かる現在の天川橋を渡ります古い歴史の町、御着間の宿を抜けます

橋から100m余り先の御国野南交差点を横断して交差点を左に行くとJR御着駅へ

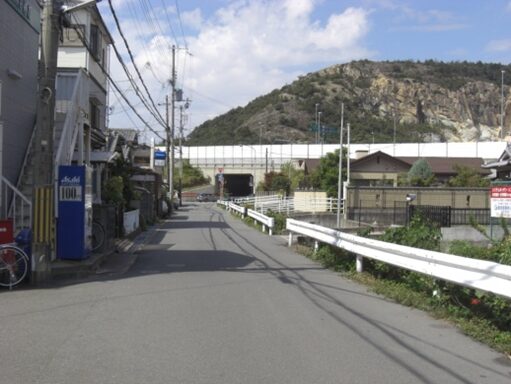

交差点から300m程進み山陽本線・山陽新幹線の高架を潜ります

高架を越えた少し先左に 牛堂山の道標 「左 かみすゞ 右 うしどう山」

道標のすぐ先の交差点を右に折れてJR線を越えていくと、牛堂山に播磨国分寺跡があります。古代播磨の中心であったところで国の史跡に指定されています。古い本堂の前に広大な敷地が保存されているというが寄れなかったのが残念。距離もたいしたことがないので是非寄るべきであった。

道標の交差点のところから振り返る

道標から150m程行くと左に 山陽道一里塚跡の標柱 標柱のみで痕跡は全くありません

さらに西に進みますと右斜めに少し方向を帰る左に大きな旧家

方向を変えて西北に400m程先の交差点手前左角に 道標 四郷町山脇地区

山脇の道標 正面「右 やかじぞう」「右 ヒメジ・・・ 左 神戸・・・・」

交差点を横断したところで振り返ると角に道標が見えます

交差点を横断して少し行くと左手の火の見櫓のある高台に 日本廻国塔 亀山石の台石・廻国塔の上に砂岩の観音菩薩像を置いています。正面に「奉納大乗妙典日本廻国六十六部供養塔」右側面と左側面から、明和四年(1767)に前橋の休心という人が姫路の石屋に造らせたと刻まれています

火の見櫓と日本廻国塔

近くにある 印鐸神社

その先左高台に 題目碑

さらに進んだ左民家を入っていった高台に 山脇の溺死菩提碑 石段も崩れかけ灯籠も風化し人々に忘れられているのだろうか、今一度見直し整備して後世に言い伝えてほしい

寛延二年(1749)七月三日姫路城下は大洪水に見舞われ、船場川・市川周辺を中心に大災害となった、溺死者は408人にのぼり男132人・女205人・無縁71人と記されています。この碑は溺死者の菩提を弔うために七回忌に建立された。二基の石灯籠は十三回忌の宝暦十一年(1761)に建てられた。菩提碑横の雑木の中に朽ちかけた祠があるという、「児島高徳大神」私も分からなかったが地元の人も知らないという

直ぐの辻で右に折れて山陽新幹線と山陽本線の高架を潜ります。潜った先から振りかえっところ

そのすぐ先右T字路を左にカーブして50m程で小さな川を渡ると正面は、市川の河川敷一本松緑地が広がります

花田町一本松地区250m程堤防道を北に進みます

やがて国道2号線の市川橋東詰信号交差点に出ますので、左に折れて市川に架かる市川橋を渡ります。

姫路市の中心地区に入ります

市川橋、旧山陽道は市川橋より北へ200m程先で、かつての 一本松渡し跡で対岸に渡っていた。 200m程先で山陽道は左に渡しで渡り、右への道は三木への旧道、ひめじ道 です

橋から右(北)の景色

橋から200m程先の市川橋西詰信号交差点の国道を跨いでいる歩道橋からの国道、今来た東を見たところ(200m程先は市川橋)。

歩道橋から西側を見ると市川橋西詰交差点で右に入ります。右角にケースデンキがあります

右に折れた数十mで左に折れ京町に入り、京町の姫路城下の街並みを進みます

200m余り進むと右に 地蔵院 門前の説明板に地蔵院の石棺仏

境内の石棺の内側に左手に宝珠・右手に錫杖を持つ地蔵立像を線刻された室町時代の作と推定される長持型石棺があるという。門が閉められているため見ることはできない

地蔵院まえから350m程進むと大善町で国道312号線を横断します。

すぐ先で旧道はなくなっています。震災により市街地開発でこの先も暫くは開発され旧道を辿るのは難しいです。とにかくT字路を右に折れます

そしてすぐまた広い道路に出るので左に折れます

暫く広い道路を進んでいくとJR播但線の高架が見えてきます。

高架手前右に 真宗 善休寺

高架を潜りすぐ一筋目を右に折れます、播但線の京口駅南側に出たところで左(西)に折れます。

駅前を左に折れるところ

京口駅方向(右斜め前)を見る

左に折れて100m余り先で外堀川に架かる 京口橋

右角には東光中学校、左角に 浄土真宗本願寺派光蓮寺

外堀川に沿って南北に通る旧道、但馬街道 と交差します。但馬街道は姫路から生野銀山を通って城埼への街道です。一部姫路の飾磨津(港)から生野銀山までの街道、少し但馬街道とはルートが異なる部分がありますが、銀の馬車道 の旧道、生野の銀を飾磨津まで運んだ旧道と重複します。

外堀川の京口橋の北側 但馬街道と銀の馬車道(生野街道)

姫路城の外濠につくられていた外京口門跡

街道が城内に入る重要な位置にあたり二重櫓や櫓門があり厳重に固められていました。

また明治六年から三年かかって、生野鉱山の鉱石を飾磨津(港)へ運ぶため、国の費用で約五十㎞に及ぶ新しい道が建設されました。この付近では外濠の東側を半分埋めて工事されました。生野銀山道とか鉱山寮馬車道と呼ばれた、現在では「銀の馬車道」と呼び地元も観光マップを作成力を入れている。明治二十八年(1895)播但鉄道の開通までの約二十年間使われましたが、その後は産業道路として活用されています。

このように外京口門跡付近は交通の要衝であるとともに、明治以降の警察・学校の発祥の地でもあります。

(説明文より)

外京口門 は姫路城の外濠に設けられた五つの門のうちで京都方面への道筋であることからこう呼ばれました。往時の道は屈曲していたが明治になって真っ直ぐの道とするため、門や石垣を取り除き壕も埋め立てた。

その跡地に教員伝習所、姫路中学校、県立姫路高等女学校などに移り変わり戦後、東光中学校となって現在に至る。旧道は完全に消失しています。(説明文より)

京口橋より今来た東側の街道を見る

東光中学校を過ぎて少し先で車道との交差点を横断します

交差点を横断して150m程先で右T字路の辻を左に折れます。正面は中壕が少し残る

左(南)に折れたすぐ先で車道の交差点を横断して交差点を右に行くと姫路城大手門にでます。交差点で少し右に行くと右斜め北にすっぽり覆った姫路城が見えます。現在、改装中です。

左手に 射楯兵庫主神社 立派な鳥居が建っています

立派な 山門

神社の長い参道

一部残る中壕と柳の並木

広い道路の交差点に戻り北の道を見る

交差点から南に進みます

一筋目の左に 園證寺

さらに南に進んでいくと国道2号線を横断します。国道2号線を左(東)に折れて一筋目を越えた右に

正法寺

境内に 池田輝政供養塔 慶長十八年に没したがその供養塔

建て替えられた 本堂

国道2号線を横断して直ぐ左T字路の辻を右(西)に折れます

国道2号線の一筋南側の元塩町通りを西に進むこと300m程

すこし進んだ交差点の右に神社の鳥居が見えます。交差点左の道は 飾磨街道 で姫路港への道、生野鉱山の銀の馬車道 とも一部重なっていました

途中の十字路で右を見ると国道2号線の北側に、射楯兵主神社の鳥居 が見えます

元塩町通りを西へ進むとT字路となりますので左に折れます

左に折れてすぐ又右に折れます

右に折れてアーケードのある商店街を進んでいく街道。

結構活気のある商店街のようです

一旦アーケード商店街が切れる姫路市のメイン道路の交差点に出て横断して、再び二階町アーケード商店街に入ります。この広い南北の道は南へ行くと姫路駅で、右に行くと姫路城大手門です。

4日目は35.4kmとよく歩けたが姫路止まりとします。姫路駅より山陽線で今日の宿泊先の相生駅前のホテルアネックスへ移動しなければいけない。

明日またここに戻ってきて姫路市内の史跡巡りはチョット時間的に無理なので、街道沿いだけにとどめます。

コメント