2011年2月24日

神戸三宮~山陽電鉄本線須磨駅前の街道まで

自宅4時40分にでて南海林間駅前に車を預け神戸三宮へ。

今年中に長崎街道も含め歩きたい、週末祭日を除き毎日の孫守を和歌山市まで行っているので何日も続けて歩けなかったが、都合で少し時間が出来たので、時間がある間に長崎まで何回かに分けて完歩します。

今日は寄り道が多く余り前に進まなかった。

神戸三宮 7時30分スタート

須磨駅前 17時00分着

48.725歩 29.23km 1.254kl

神戸三宮南側、神戸東急イン、サンシティ前正面のJR線・阪急線の高架を潜る

右角に旧西国街道の道標と説明板

歩いてきた自転車駐輪の街道を振り返る

高架を潜り北側に出ます

高架ガードを潜り左へ少し進むと、広い道路が北から西に折れる交差点があります、西北角にマクドナルドがあります

交差点を西に数十m進みますすき家の手前を少し右に入ったところにビルの

袂に 郡界の碑 があります

左に入った左側の郡界の碑

郡界の碑の傍に 北向地蔵尊

北向地蔵から北に150m道を入ると信号交差点がある右角にローソンの辻、左(西)に100m余り進むと生田神社の東門の方に出ます。

朱塗りの鳥居の横に 楠の神木 約五百年の年輪をもつ楠の神木は昭和二十年六月五日の神戸大空襲で焼けただれたが、力強く蘇り復興の象徴として信仰されています

包丁塚 料理食品関係者によって建立された珍しい塚

生田森 謡曲「生田敦盛」で知られる生田森は源平一の谷合戦場、今は静かな森

八丁梅 江戸末期、信州飯田城主堀石見守が、郷土の梅を寄進したと伝わる

梶原の井(かがみの井) 源平生田の森合戦のおり梶原景季がこの水を飲んで生田の神に武運を祈ったと伝わるまた、謡曲「箙」(えびら)とは梅のことで梶原景季の様子が出てきます。梶原井と楼門の間、山陽道沿いにあった

道標 「生田森 左 京大坂道 右 兵庫播磨道 西ノ宮 四里三丁」と刻む

拝殿の背後の生田の森から回ってきたようです

生田神社

阪神・淡路大震災で、神社の拝殿は崩壊したが再建され朱色の拝殿が蘇った。この神社の背後の生田の森は、源平の戦いに始まり、楠木正成と足利軍の戦い、織田軍と荒木軍との戦い等、歴史の舞台となっています。

生田神社正面の 鳥居と楼門

生田神社の正面を南へ、右に東急ハンズを見て西出口1の信号交差点の広い車道に出ます。左からは前述の北向地蔵から西への車道を200m余り進んできた交差点です。交差点を横断して南へ進む生田ロードアーチを潜りJR線の高架を潜ります

高架下から生田ロードその先の生田神社を振り返る

高架を抜け交差点を横断するとセンタープラザの西館・本館の間の繁華街を進むと現在版、山陽道。

すぐ先センタープラザの南側の三宮センター街のアーケードを東から通ってきた、山陽浜街道がここで一旦合流します

合流して100m程進むと信号交差点に出ます、東西に地下鉄海岸線が交差しています。交差点を横断して50m程進むと広い信号交差点に出るので右に折れます。正面に神戸朝日ホールの建物があります

右に折れて進むと左に大丸神戸店が見え北東角の斜め向かいに 三宮神社 生田神社の裔神八社の一つで一宮から八宮まで市内に鎮座する。明治初期までこの付近一帯は田園風景が広がり、うっそうとした樹木が生い茂った鎮守の森であったというが今では想像もつかない。

境内に 神戸事件発生の地碑

神戸開港まもなくの慶応四年(1868)1月11日鳥羽・伏見の戦い時、新政府が岡山藩に西宮警備を命じその途中、三宮付近にさしかかったとき、フランス人兵士が行列の前を横切ろうとしたので藩士が注意したが言葉が通じず傷を負わせたのに対し、外国兵が上陸一時銃撃戦となり外国兵にこの付近一帯が占拠された。その責任をとって滝善三郎が切腹して落着した事件。

境内にある大砲この事件の時に藩兵が使用した三門の大砲と同型のもの

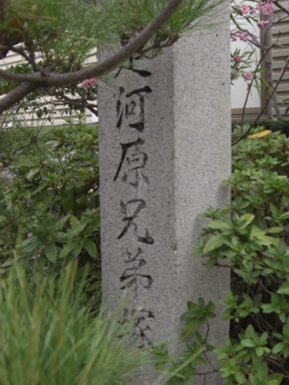

河原兄弟塚 境内の川原霊社は一の谷合戦の際、生田の森に陣とる平氏軍に先陣をきって攻め込み討ち死した武蔵国河原太郎高直と弟の次郎盛直の霊を祀る

その先、左角に立つ大丸百貨店がある元町通り信号交差点を横断します。正面のアーケードのある賑やかな元町通り商店街を元町1~7まで町筋を進みます。大丸の南側一帯は 旧居留地 です

朝まだ早いので元町通商店街はまだ静かですが、日中は大変な人で賑わいます

元町通りより一筋南側は南京町で東入り口には長安門、南には南楼門が建っています

異国情緒があり中国料理店・食材店・雑貨店等が並ぶ南京町とよばれる神戸の中華街。

西の楼門

左(海側)を見るとビルの間に神戸港に立つ神戸ポートタワーが見えます、近くに幕末の海軍操練所跡があるが寄れなかった

【寄り道】元町通5で右に折れて山陽電鉄神戸高速の花隈駅(地下)の地上の車道を横断し、JR線の高架を潜り西側にでた車道の向こう側に、花隈公園があります。 花隈城跡 織田信長が荒木村重に命じて天正二(1574)に完成した城と伝わる。東西約350m・南北約200mの城郭と推定される。のち信長に反旗を翻したため天正七年(1579)池田信輝に攻められ翌年落城した。今も一部石垣が残る

石垣の袂にある 長狭北向地蔵尊

元の元町通5丁目の街道に戻ります

元町通5丁目左に少し入ると 走水(はしうど)神社

境内に大きな銅製の 筆塚

商店街を進むと明治五年創業の亀井堂本店 名物「瓦せんべい」

商店街を抜けると元町6丁目に「きらり広場」があります

広場の中に 兵庫県里程元標 が立っています広場の右側には山陽電鉄神戸高速線の西元町駅が地下に、また左の角は旧三越跡

元町6の広い信号交差点を西に横断して元町通7丁目に入る。少し広い道路に沿って南に進みJR線の高架を潜ります。高架の先28号線は西南に進みますが、街道はJR線に沿って南へ神戸駅前を歩きますが、神戸駅周辺の街道は消失しています。

【寄り道】ここは28号線を少し西南に進み多聞通4丁目の交差点で右(北)に入り、湊川神社へ参拝します。

絶対外せないところです湊川神社表神門明治元年(1868)、明治天皇が神社創始の御沙汰書をくだし、1872年に楠木正成を祭神とした別格官弊社として創建された。建武三年(1336)足利尊氏軍を迎え撃った正成であったが戦況不利に追い込まれ弟正季と刺し違え一族は自害した。墓は以前よりあったが神社は明治になって建てられました

神社につきものの鳥居がありません 境内右に立つ 道標「従是楠公石碑道 従是くすのき公せ記ひみち」弘化三年(1846)。元西国街道沿いにあった

立派な門を入り右に進むと東南隅に 楠木正成公墓(国史跡)

楠木正成墓碑 碑の面に「嗚呼忠臣楠子の墓」徳川光圀の筆、背面には光圀に仕えた明の儒学者朱舜水の撰文が彫られている

元禄四年(1691)水戸の藩主を辞して西山荘に隠退し大日本史の編纂に着手されたが、翌元禄五年大楠公を景仰し頌徳碑を建立しました 徳川光圀公の銅像

湊川神社の本殿

楠木正成公戦没地 この地は一族十六騎、郎党六十余人と共に自刃したところです。

境内の末社 菊水天満神社

楠木稲荷神社

湊川神社の正面神社の見学を終わり、JR神戸駅の西側の駅前広場に出ます

駅前に立って左(南)を見ると線路に沿った道を含め、4筋目の信号のある手前への一方通行の道が山陽道復活し、そこを南に200m程進むと広い道の信号交差点を横断、さらに100m程進むと広い道を横断します、相生町5で50m弱先の交差点、新開地西国街道ビルの南東部に大きな 西国街道(山陽道)の道標

南に進む町筋

山陽本線のガードを潜りますガードを潜って街道より左に、高速道の方へ入っていくと

西出町 鎮守稲荷神社 ちぢみさんと呼ばれ親しまれている

神社入り口右手に 平経俊の墓 平清盛の甥で一の谷ノ戦いで戦死した敦盛の兄でここで源範頼の郎党に敗れ戦死、18歳の若さであった

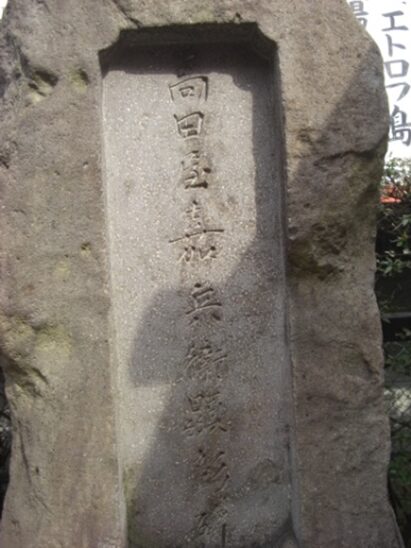

境内にある 高田屋嘉兵衛の献上灯

文政七年、海の豪商として活躍した高田屋嘉兵衛が海上安全を願って鎮守稲荷神社に献上したものです

稲荷神社の北隣に 猿田彦神社

街道に戻り100m程南に進んだ信号交差点右に 湊八幡神社

境内に 迷い子のしるべ建て石

湊八幡神社を右の神社の前に 兵庫湊口惣門跡の碑 と説明版が立っています。

【兵庫宿】に入ります

兵庫湊口惣門跡

西国往還に設けた兵庫の出入口の惣門で、東より相生橋を渡り相生町を経て市電気局前を通り、この惣門に入り兵庫津の湊・江川・木戸・木場・小物屋・北仲の諸町、今の所謂兵庫本町を進み、南仲町今の神戸商業銀行の前を右折れし、小廣・神明・逆瀬川・東柳原・西柳原の町々を過ぎ、柳原口にあった柳原惣門を出て斜めに今の長田交又点に出る、そし花隈城を攻略しその功によって兵庫を治め兵庫城を築く。その後徳川時代に入り兵庫宿が整い様相が変わった

前方に阪神高速神戸線の高架が見えます、真っ直ぐかつての兵庫宿を進み高架を抜けます

湊八幡神社前交差点よりJR山陽線(北)方向を振り返る

ここで【寄り道】湊八幡神社の交差点を南東に進み高速道路の高架を越えて七宮神社南信号交差点を横断し二つ目信号手前右に 竹尾稲荷神社

境内に 高田屋嘉兵衛顕彰碑

神社と道を挟んだ向かいは高田屋嘉兵衛の本店跡で碑が立っているが見逃した、高田屋嘉兵衛は明和六年(1769)淡路島の農家に生まれ22歳で兵庫に出て経験を重ね北前船の廻船業者として独立。嘉兵衛は函館を拠点に東蝦夷地から、国後・択捉島に航路を開拓して大豪商となる

竹尾稲荷神社から街道に戻る途中右に 七宮神社

兵庫宿の街道に戻り高速道を潜り南へ

兵庫宿の街並みを進むが新しく変わり宿の雰囲気はないです

左に本町公園がある向かいに 岡方惣会所の碑

すこし進んだところで交差点に出ます、右手角に説明版と半分埋まってしまった 道標 があります。

ここは 札場の辻跡とも(札の辻跡)山陽道はここを右に折れます。

山陽浜街道は左に折れて兵庫城跡を通って海岸近く進みます

南仲町のこの辻は兵庫宿の中心地でここに大きな高札場があった。他に兵庫には東西の惣門と来迎寺(築島寺)前との四か所にありました

【寄り道】ここの辻で山陽道を一旦中断して左に折れて兵庫の湊(大輪田の泊)、平清盛が開いた湊で周辺の史跡を巡ります。山陽浜街道を歩いたときにも巡っていますが、山陽道を歩くにおいてはやはり除くことはできないので(詳細は浜街道編も見てください)

左に折れて80m程で新川運河に突き当たります。正面角に花崗岩の重量4トンもある直方体の巨石

古代大輪田泊の石椋(いわくら) 防波堤や突堤の基礎といわれている

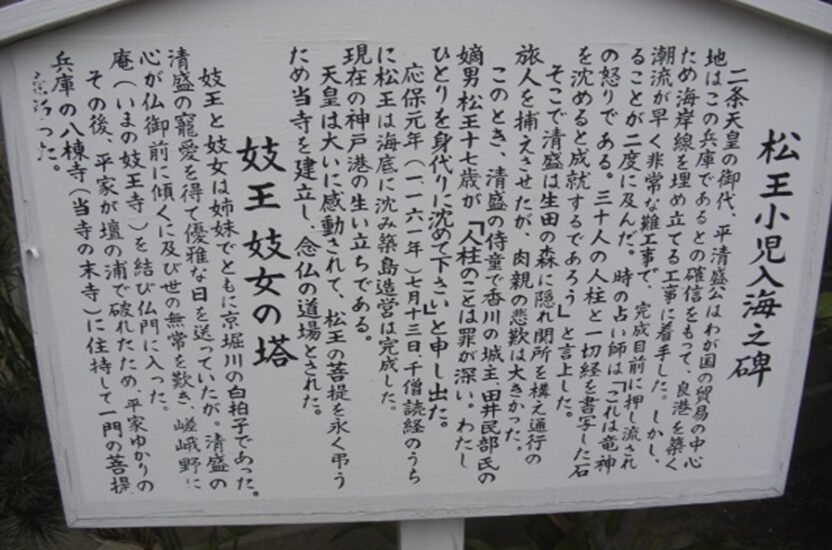

真っ直ぐの道を海岸へ進むと左に 来迎寺(築島寺)大戦の空襲で焼けこの地に移る。

平清盛が承安年間(1171~75)、経ヶ島の築造がなかなか進まず、清盛の小姓であった17歳の松王丸が人柱となって身をささげ無事経ヶ島が完成。その島の上に現在島上町ができて地続きとなっている。境内に松王丸の供養塔と清盛が愛した白拍子祇王と祇女の五輪塔があります

向かって左、松王丸の供養塔と祇王・祇女の五輪塔

新川運河の角に戻り、運河沿いに南に進むと 兵庫城跡(最初の兵庫県庁の地)の石碑

天正九年(1581)池田信輝・輝政は、現在の切戸町から中之島の中央市場にかけて、東西・南北とも約140mの城郭を築城、江戸時代に入り元和三年(1617)尼崎藩領となり陣屋がおかれ、明和六年(1769)幕府領になると大坂町奉行所に所属して与力や同心の勤番所となった。幕末に入り兵庫裁判所から兵庫県庁が開かれたが間もなく移転し、その跡地の中を1874年新川運河の開削により城跡の中心地は完全に失った。今はこの碑により存在を知るのみ

新川運河と兵庫城跡を見る振り返ったところ

兵庫城跡石碑から新川沿いのプロムナードを南に少し歩くと、左に大和田橋が架かっている。松原通りの広い車道を右に折れると 住吉神社

住吉神社の横を車道沿い右に 琵琶塚 以前清盛塚と小道を挟んで北西にあった前方後円墳と伝わる。琵琶塚の石碑は明治三十五年(1902)に建てられた。大正十二年(1923)道路整備により清盛塚と共にここに移転。

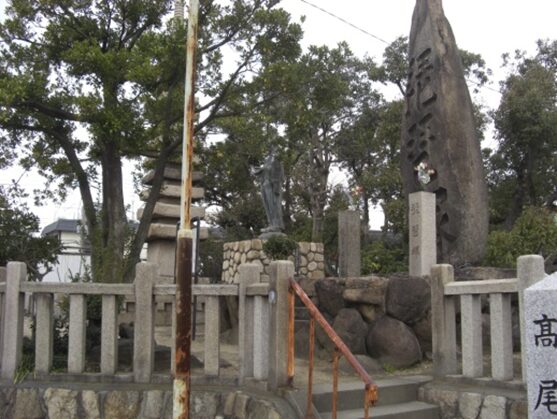

清盛塚と呼ばれる十三重の塔

清盛の遺骨を持ち帰った円実法眼が埋葬したというが、この地に移転する前はここより南西に11mのところにあり、移転に際し塔を解体して掘り起こしたが墳墓とは確認されなかった。供養塔というのが説。石塔の台石弘安九年(1286)の銘があり高さ8.5mで隣の清盛像は昭和47年に建てられました。

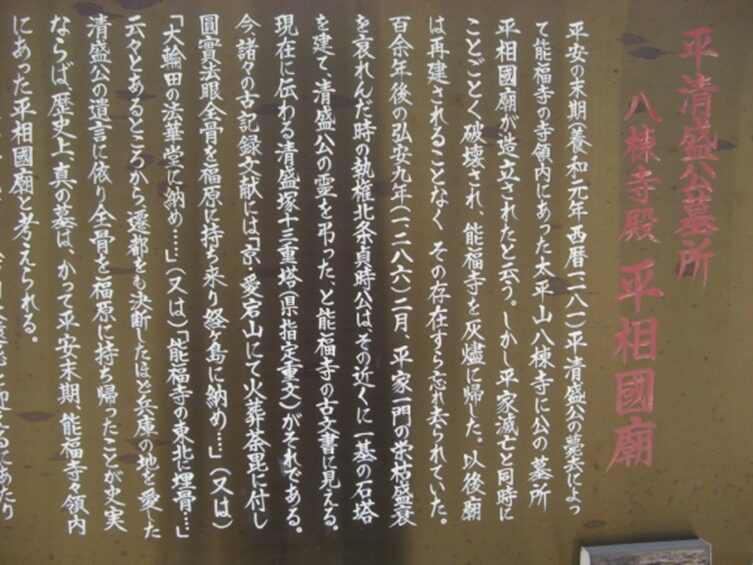

背後(北側)には沢山の 無縁仏供養塔と石碑 石碑には「平相国菩提所八棟寺無縁如来塔」

交差点南側より清盛塚を見たところ

交差点より南に進み新川運河に架かる清盛橋を渡り今出在家町・御崎本町へ、橋を渡ったすぐ右に

御崎八幡神社

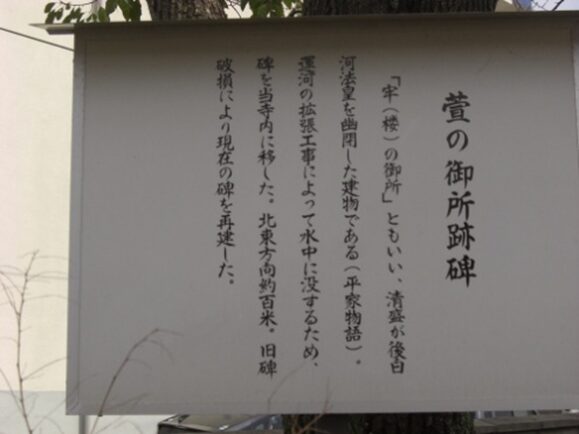

神社のすぐ次の左への道を入り新川に突き当たった右、今出在家町4に 薬仙寺(萱の御所跡)天平十八年(746)に行基菩薩が開基したと伝わる。萱の御所跡は福原遷都の際、後白河法皇を幽閉した跡で牢の御所とも呼ばれている。もとは寺の北にあったが昭和二十八年の運河拡張工事の際、水中に没した等のことです。

清盛塚の傍の交差点に戻り交差点を北に少し入った左に 時宗 真光寺 鎌倉時代後期、時宗開祖の一遍上人智真が遊行の末、入寂した地とされる。一遍は延応元年(1239)伊予国の豪族河野通広の子と生まれ、1248年母の死に無常を感じ出家、善人・悪人、信心の有無を問わず、念仏をとなえることで救われると説き、全国を遊行し踊念仏を進めて教えを広めた。正応二年(1289)八月二十三日、51歳で兵庫の観音堂で没しこの地で荼毘にふされ、弟子たちにより寺を建立真光寺と名付けました

境内に一遍廟所があり、廟所内の基壇の上に高さ1.95mの花崗岩製の石造り五輪塔の 一遍上人の墓 がたっています。墓塔は南北朝時代のものです

境内に立つ 道標「左 京大坂道 右 は里ミち」

入り口に立つ 石碑「遊行元祖一遍上人示寂之地」

寺の隣に 和田の笠松

往時須佐の入江の浜に聳え港の目標となっていた有名な松でした。何度も植継がれてきたが戦災で焼失してしまったそうです、鎌倉時代初期の歌人、藤原為家の歌

秋風の吹き来る峯の村雨にさして宿かる 和田の笠松

清盛塚の交差点に戻り今度は東に進み新川運河に架かる大輪田橋を渡り少し先の左に

海向山 阿弥陀寺

楠公供養石

池中の大石は楠木正成公の供養石で、建武三年(1336)五月二十五日湊川の戦いで大勝した足利尊氏が須佐の入江の奥にあった魚御堂で、正成公の首改めをしたといわれる楚石である。後にこの大石を黒田長政より絵屋(鷹見家)が賜り阿弥陀寺に寄贈された。昔の争いを水に流し平和を祈願して中庭より池中に納められた。またこの大石は明石の語源となる赤石であるともいわれている

大輪田橋に戻り見ると石造りの重厚な橋。阪神・淡路大震災でも一部親柱が崩れただけで救援物資の輸送路に使われた。また橋は戦争の生き証人といわれ、神戸大空襲で市内が火の海となり橋に避難した多くの人々も犠牲になった、一晩に橋の付近だけでも約500人も亡くなったそうです。親柱をモニュメントとして構成したてられています。

新川運河を北に再び戻ります

神戸中央市場へは新川運河を東に橋を渡る道路から南を見たところ。兵庫城跡から大輪田橋方向を見たところです

古代大和田泊の巨石のある交差点に戻り交差点を西に進むと、前述の山陽道の札場の辻に戻ります。

ゆっくり見学の後、再度街道スタートです

札場ノ辻から西に折れた山陽道の兵庫宿の街並み

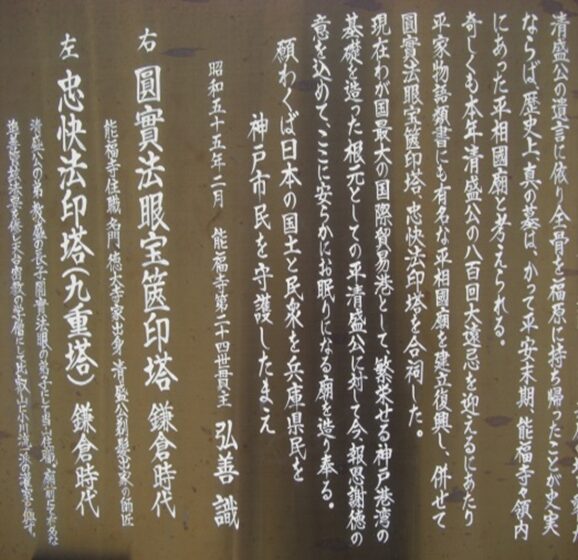

少し先で大きな交差点を左に折れた右に 天台宗 能福寺 の名刹

延暦二十四年(805)最澄が開いたと伝わる。平清盛が出家して浄海入道となった寺で墓は諸説あるが、養和元年(1181)清盛が逝去すると、能福寺領の太平山八棟寺の平相国廟におさめられたとつたわっています

境内に 兵庫大仏 奈良東大寺大仏・鎌倉大仏と三大仏と呼ばれています

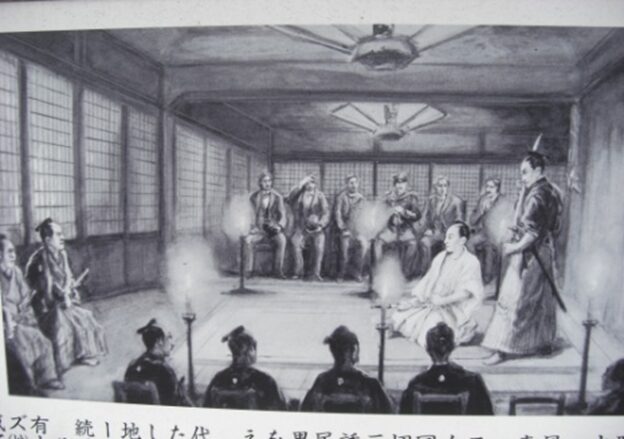

慶応四年(1868)一月十一日三宮神社付近で発生した神戸事件の犠牲者備前藩士が引責切腹した

瀧 善三郎正信の供養碑 もとは永福寺にあったが昭和44年ここに移された

辞世の句 きのう見し 夢は今さらひきかえて

神戸の浦に 名をや あげなむ

切腹の場面

並んで隣に、平相国廟(平清盛)宝篋印塔

鎌倉時代のもので能福寺の住持で、清盛剃髪出家の師匠である円実法眼のものとされ。またその隣の九重の塔も鎌倉時代の作で、清盛の弟、教盛の長子で円実法眼の弟子となり当寺の住持となった忠快法印のものとされる

門口町信号交差点に出て2号線の高架高速道を潜ります

高架を潜ると道は分岐していますので左の道を西に進みます

西柳原の兵庫宿の街並みを進みますが宿の面影は残っていません

200m程進んだ山陽本線手前の大きな交差点左に 柳原蛭子神社

神社の北西角に兵庫宿の西の入り口 西国街道兵庫宿西惣門跡の碑(山陽道と一般的に呼んでいるが、京都からの西国街道が史跡に刻まれている)

柳原惣門推定復図

街道右(北側)に少し入ると、福巌寺・遍照光院・真浄禅寺、福海寺が集中しています。そのうちの一寺、福海寺は高速道寄りにあります 禅宗 福海寺

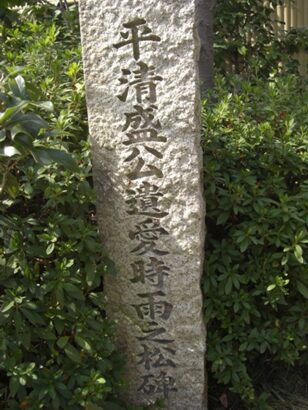

境内に 清盛公遺愛時雨之松碑

交差点の横断したところで、JR山陽本線のガードを潜ります

ガードを潜り左に山陽線を沿い広い道路を進むと、左に兵庫駅があります

兵庫駅を左に見て駅前で右にカーブして兵庫駅北信号交差点を西に進みます。塚本通りの直線を暫く進みます

やがて右からの28号線の広い国道に合流します。合流した左方向に西市民病院が見えます

暫く28号線の広い道路を進みます歩道橋からの西方向

28号線を500m程先で阪神神戸高速線の長田駅の交差点に出ます。交差点を右に折れると

赤い鳥居が見える賑やかな商店街の並ぶ参道を進みます。「長田さん」と呼ばれ親しまれています

官幣中社長田神社

赤い鳥居を潜ったところに、根が同じのクスノキの巨木が立っています

本殿

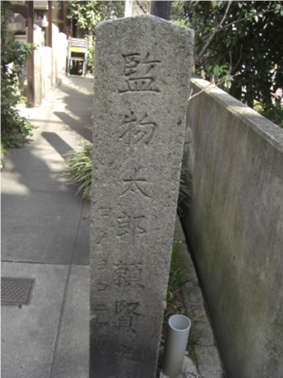

街道に戻る途中右手に神戸村野工業高校の見える細い路地に入ると 監物太郎の碑

平知盛の家臣であった監物太郎頼方(頼賢)は、一の谷合戦で源氏軍に追い詰められ知盛とその子知章と三名で奮戦したが知盛を落ち延びさせ二人は討ち死した、忠義心をたたえ忠臣として祀られている。

街道(28号線)に戻り高速長田駅から200m西へ進むと、新湊川に架かる新湊川橋を渡るが

橋の手前右(北側)の川沿いに 源平合戦勇士の碑 寿永三年(1184)の源平一の谷合戦で戦死した、平通盛、源氏の木村源吾重章、猪俣小平六則綱の供養碑、西国街道沿いにあったのを移した。

また前述の、平知章の碑もここに新しく立ってられています。

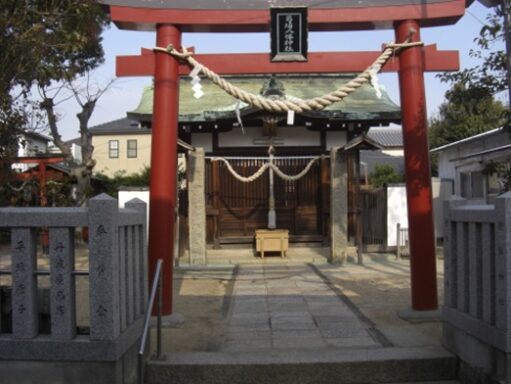

新湊川を渡った右に 鳥居

長田神社のかつての本参道で新湊川に沿って長田神社の参道でありました、町通りの賑やかさが長田駅周辺に移り様相が変わってしまったようです

史跡 蓮の池址の碑

暫く進むと蓮池町に入り右に大きな西代蓮池公園があります。昭和六年まで、ここに「蓮の池」という四町2反の大池があり、奈良時代に農業用水として作られたもので、僧行基が作ったと伝えられています。池一面に蓮の花が咲いて何時しか蓮の池と呼ばれた。その池を埋め立て蓮池小学校がたっています

その先県立文化体育館を右に見て山陽電鉄西代駅過ぎたところ右に蓮池小学校があります。小学校の校庭の南西角に網越しでよく見えないが 四本の道標

「従是大山寺道」「右高取山道」「観音山」「妙法寺毘沙堂」と刻まれています

許可をもらえば学校内に入り、正面から見えるそうですが誰もいないし遠慮しました。

道標のところで広い信号交差点です、道路は分岐しますが山陽道は高架道路の方です、高架もこの先で切れています。分岐の交差点右の道と小学校の西南角の道標の間に旧道があります。この旧道は 白川街道で大山寺に通じています

交差点から300m程進むと西代通り2丁目の所、右にクスノキの大木があり、袂に 楠稲荷が祀られそのご神体になっています。

この大木付近はかつて鎮守の森でキツネが住んでいたという。森の木を切った人が熱にうなされたり、大けがをしたりしたという。また明治の初め、森を開こうと住民総出で伐採作業したところ数日後に村が大火に見舞われ大惨事となったそうです。また大正十四年・昭和十五年に枝を払った人々がケガや大病を患った。

それ以来枝を切る人がいなくなり市も道路拡張工事を断念し、今もその部分だけ道路が狭く大木が居座る。

枝の間に古い石の祠が祀られています。

須磨区に入り寺田町から太田町を進みます、地下鉄西神・山手線が交差する太田町信号交差点を横断すると太田町3~7丁目と進みます

やがて左に須磨警察署をみて妙法寺川に架かる三の井橋を渡ります。橋より右(北)の景色

【寄り道】妙法寺川に沿って北に暫く歩きます。

河川の妙法寺公園の西側に 浄土宗 西極楽寺

さらに北に上り権現町1丁目に 證誠神社

通称、「権現さんと」呼ばれ親しまれています

元の街道に戻り戸政町と中島町の間の街道といっても広い道を進むと、戸政町4丁目信号交差点に出ます。阪神高速道路の高架で高架手前は天井川に架かる橋があります

高架を抜け右に少し入ると高台があります 高野山月見山 浄徳寺 1146年仁海上人の創建と伝わる

本尊は薬師如来、火除けの薬師「稲葉薬師」として知られています

境内に 六体の一石五輪塔

浄徳寺の西南に 月見山 妙興寺 妙興寺参道の石碑が建っています

山門

街道に戻り須磨区北町と南町の間の道を進んでいくと右角に 厄除八幡神社の石碑が建つ

そこの信号交差点を左に少し入ると 弓場(厄除)八幡神社

少し先の信号交差点を右に入っていくと山陽電鉄月見山駅です。駅から南に下ったあたりがかつての須磨の中心であった。多くの民家や商店も本陣もあり小さな宿場であった。大正九年の記録では須磨町役場・陣・芝居小屋・カフェー月見軒・ちょうちん屋・桶屋・撞球場があったという。

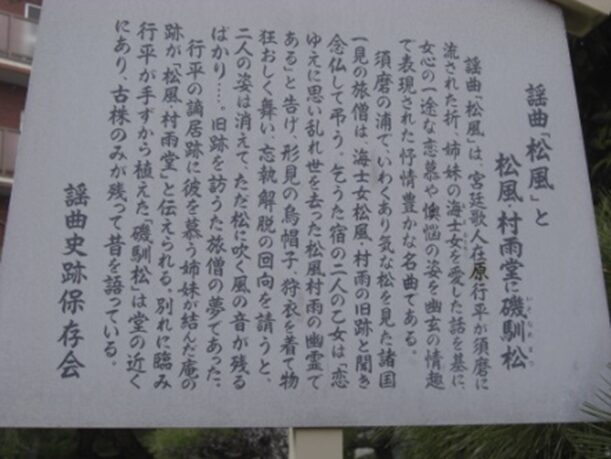

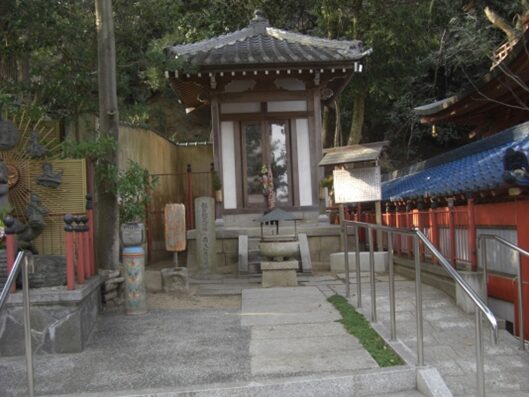

暫く進んで次の行幸町4信号交差点にでると左角にセブンイレブンがあります。その交差点を右に離宮道といいますが北に山陽電鉄を越えた右に 松風村雨堂

謡曲「松風」はじめ多くの文学に取り上げられている。村雨の二人の姉妹にまつわるお堂で、伝説在原行平(平城天皇の孫で在原業平の兄)が光孝天皇の怒りにふれ須磨の地に流され三年間この地に暮らす。寂しく暮らしていた時、多井畑(ここより北に1㎞)の村長の二人の姉妹との出会い話が伝わる。行平と親しくなり娘たち姉に「松風」妹の「村雨」の名を与え仕えてもらった、やがて許されて行平は都に帰ることになります

小倉百人一首で有名な歌

立ちわかれ 稲葉の山の 峯に生ふ

松とし聞かば 今帰りこむ

の歌を添え姉妹へ形見としてかたわらの松の木に烏帽子、狩衣を掛け遺し二人に感謝の意を込め都に旅たった。

姉妹はもう一度会いたい気持ちを歌にして送った

稲葉山 峯のもみじ葉 心あらば

今ひとたびの 行幸待たなむ

行平が帰った後、行平の住居跡に庵を結び観世音菩薩をまつり行平の無事を祈り日夜祈ったそうです。その庵が松風村雨堂だといわれています。姉妹の悲願もむなしく行平は都に帰った後、病にかかり帰らぬ人となったそうで姉妹は観世音菩薩に日夜冥福を祈り、何年かの後多井畑に帰りむなしく世を去った。

現在の観音堂は庵の跡ともいわれています。伝説にちなんで稲葉町・衣掛町・松風町・村雨町・行平町などの町名がつけられた。また姉妹の墓と伝わる二基の五輪塔が多井畑厄除八幡宮鳥居近くの住宅街の片隅にひっそりと佇んでいるという。

三代目 衣掛の松株

松風村雨堂の前

行幸町4信号交差点に戻る

左に神戸西須磨郵便局があるところで道は分岐しているので右側の旧道を入ります

すこし進むと右手に菅の井広場があります、旧西国街道の新しい道標が公園の際に立っています

降雨園内に 菅公手植えの松株 東屋に覆われて整備されています

同じ公園内に 元宮長岡神社

山陽電鉄須磨寺駅の東側の前に出ます。

【寄り道】ここで街道歩き一旦中断して須磨寺へ行きます。駅の手前の踏切を右に折れて須磨寺参道を進みます、結構お店も沢山なり賑やかなようです

参道の商店街を500m程進むと須磨寺の山門に着きます

アーケードを潜り真っ直ぐ進みます

山門の手前左に 正覚院

正覚寺前にある 道標 「従是須磨寺三町余り」と刻まれてます

朱塗りの欄干の龍華橋を渡れば、須磨寺 正式には 上野山 福祥寺

仁王門 源頼政が再建、安置されている金剛力士像は運慶・快慶の作と伝わります

須磨寺は仁和二年(886)光孝天皇の勅命で聞鏡上人が建立された。本尊は聖観世音菩薩坐像(国重)で、かつて7堂12坊の大きな寺であったが、現在、本堂・太子堂・仁王門・護摩堂・十三重塔・三重塔があります。

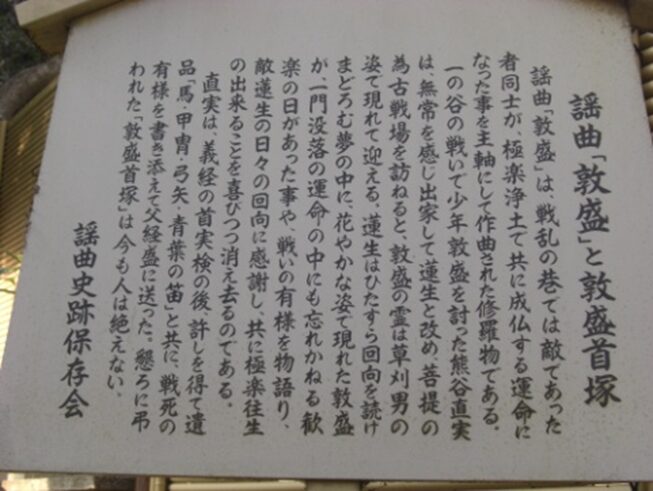

源平の庭 本堂に向かって進んだ左に、平敦盛と熊谷直実の一騎打ちの姿が再現されています

本堂

三重塔 昭和59年再建

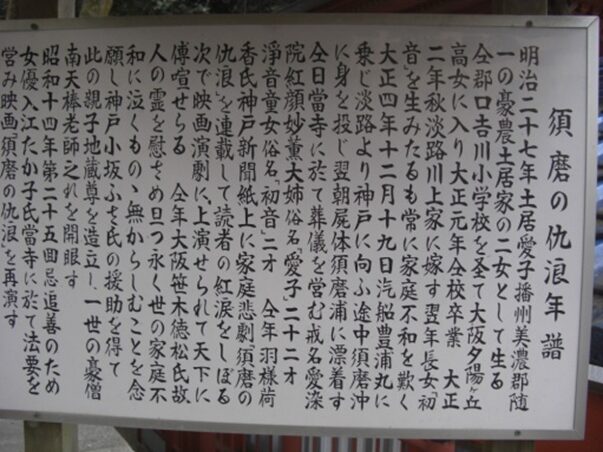

境内の 須磨の仇浪年譜

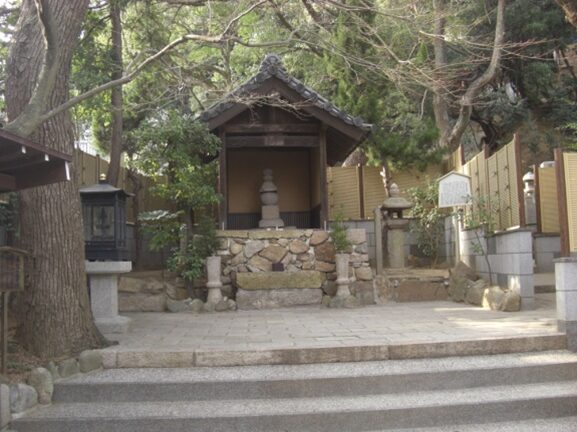

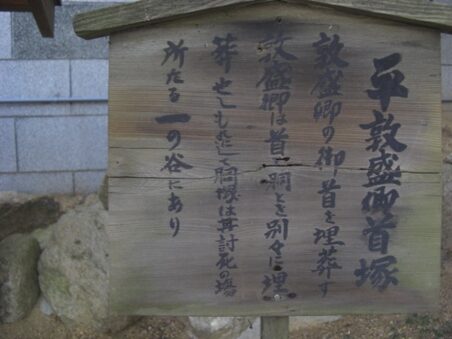

境内の奥に 敦盛の首塚

本堂横の大師堂に安置されている 弘法大師像は、「須磨のお大師さん」と親しまれています。

また阪神・淡路大震災の犠牲者を弔う慰霊碑・弁慶の鐘・義経腰掛け松・敦盛首洗池など史跡があります。

また古来よりの源平を偲んで松尾芭蕉・与謝蕪村・正岡子規等ら文人の句碑や歌碑があります。

宝物館には最後まで身に付けていた愛用の青葉の笛、敦盛の木像など多くの寺宝物が公開されています。

素晴らしい須磨寺の見学をもう少し時間をかけて回りたかったが、時間的制限もあり見学おわり龍華橋に戻りますました

参道を戻り須磨寺駅近くまで来て左に入ると、頼政薬師寺 寺号を 浄福寺、西須磨の旧家前田氏の建立と伝わり本尊は薬師如来で聖徳太子の作。1154年ごろ源三位頼政が再興したところから頼政薬師といわれています。

須磨寺駅に戻ると北の改札口の前に 平の重衡とらわれの松跡 小さな御堂

寿永三年(1184)二月七日源平合戦の副大将の重衡は須磨まで逃れてきたが捕らわる、その時土地の人が哀れに思い名物の濁酒を進めたところ重衡が喜び

ささほろや波ここもとを打ちすぎて

須磨でのむこそ濁酒なれ

鎌倉に送られ処刑された

山陽電鉄の踏切を渡り今度は左に暫く進むと 綱敷天満宮

境内にある 菅原道真公の母親像

ひさかたの月の桂も祈るばかり

家の風をも吹かせてしがな

菅原道真公が十五歳の元服の時、母君が贈った歌と伝わる。あなたも早く試験に合格して立派な官吏になれよと我が子への励ましの歌

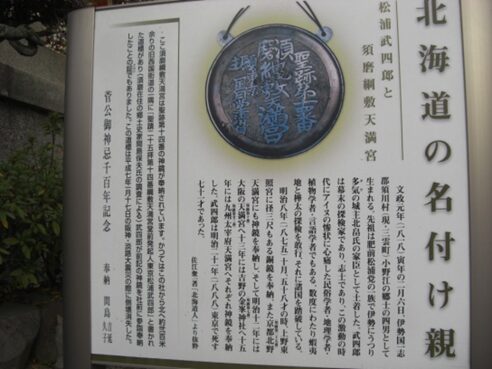

北海道の名付け親、松浦武四郎の案内板 幕末の探検家でアイヌの惨状に心痛した民族・地理・植物・言語学者、数度にわたり蝦夷地と樺太の探検を敢行。

綱敷天満宮の横にある 諏訪神社

寄り道も終わり再び元の須磨寺駅傍の山陽道に戻りスタート

須磨本町を進み国道2号線の広い道路に出ますので右に折れる

右に折れて200m程進むと2号線の千守信号交差点に出ます。山陽道はこの交差点を左に横断するのですが、

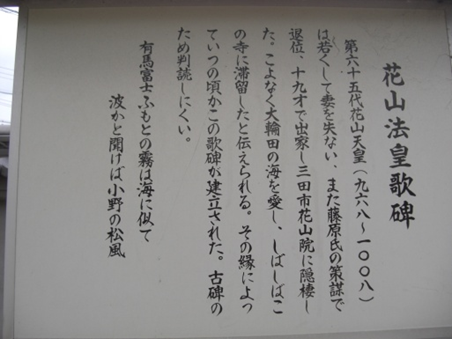

またここで【寄り道】です

交差点を右に折れ山陽電鉄を潜り少し先右に 浄土真宗本願寺派 現光寺

境内の 芭蕉の句碑

見渡せば ながむれば 見れば 須磨の秋

正岡子規の句碑

読みさして 月が出るなり 須磨の巻

千守交差点に戻り2号線を数十m西に進み細い道を右に入ります

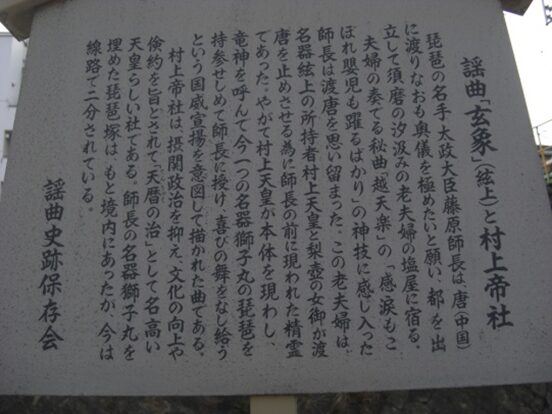

すぐ右に 村上帝社と関の地蔵

村上帝社の前を北に山陽電鉄のガードを潜り坂を上ると右、福祉センターの前に琵琶塚、

琵琶の名人藤原師長の琵琶塚 師長の名器獅子丸を埋めた場所と書かれています

さらに上っていった左に 関守稲荷神社

鳥居の手前に史跡 諏訪関屋跡碑

境内にある 長田宮石碑

寄り道も終わり、千守交差点を横断して10m程で右に折れる狭い旧道があるので西に入ります

西への山陽道

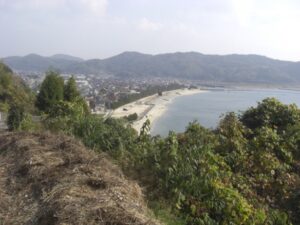

右に折れた辻より200mほどで左JR須磨駅、右山陽電鉄山陽須磨駅を結ぶ道路と交差します。

山陽道はここを横断して進みますが

本日はここで終了して、山陽電鉄で帰宅します

コメント