【2日目】 2013年8月28日

JR兵庫駅近くの山陽道との分岐、南仲町「札の辻・兵庫宿」~兵庫津~須磨駅の東で山陽道に合流。

山陽須磨駅から山陽高速電車で西新町駅まで移動する~西新町駅近くの明石大橋で山陽道と分岐~海岸線に沿って進む(屏風ヶ浦海岸)~明石市二見町の海岸沿い~播磨町~加古川市別府町~山陽電鉄本線尾上の松駅の東、尾上神社まで。

第1日目 2010年112月23日は三宮駅で終わっています。2回目は三宮から兵庫宿「札の辻」までは山陽道と重複するので省略しました。

そして札ノ辻から須磨駅近くまで歩いて、須磨駅から再び山陽道と重複するので西新町駅まで電車で移動して、明石大橋から尾上の松駅までが本日のコースです。(抜けているところは山陽道を追って参照してください)

自宅4時40分に出て林間駅~難波駅~JR大阪駅~兵庫駅へ、兵庫駅前のガストで朝食をとって駅前7時20分にでる。

山陽道分岐の札の辻まで歩いて 8時スタートする。山陽道の合流点須磨駅近くのところで一旦終わる。 10時10分着 9㎞ 15.051歩

山陽須磨駅から山陽高速電車で西新町駅まで移動

1日トータル

西新町明石大橋 10時50分スタート~JR尾上の松駅 17時50分 着

54,947歩 32.96㎞ 2489kl

予定の山陽道との合流点である曽根駅まで歩けず尾上の松駅までで終了とする。残り完歩まで3時間ほどの㎞なのだだが、もう一日3回目歩く

山陽浜街道2日目、JR兵庫駅少し早いので駅前のガストで珍しく朝食を食べることにしました

1日目は神戸三宮センター街で西国街道と合流しました、西国街道はここが起点で、山陽道に引き継ぐ。山陽浜街道は山陽道と重複して暫く進むので、その部分は山陽道を歩いているので省略します。詳細は山陽道の資料を参照してください。

2日目はこの後も山陽道と重複する箇所があるので少し飛び飛びとなります。まずは兵庫駅から少し東にある山陽道との分岐点である札場の辻まで移動します。兵庫駅から神戸方面へJR線の東側の道に沿って戻り、柳原の広い交差点(かつての柳原の惣門跡)で山陽道に合流。

柳原交差点を山陽道に沿って東(右)へ進み、その先、門口町交差点で国道2号線・阪神高速神戸線の高架を潜り、少し方向を南に変えて進むと信号交差点に出ます、交差点を横断して二筋目の十字路が山陽道と山陽浜街道との分岐点である札場の辻につきます。この辺りはかつての兵庫宿跡です。兵庫駅からここまでの間にも沢山見るところがあり山陽道の時にも見学しましたが再度見学しながら歩きました。山陽道と重なる部分もありますので掲載はしていません。兵庫駅7時20分にでて札場の辻スタートが8時でしたので40分移動時間を要しました

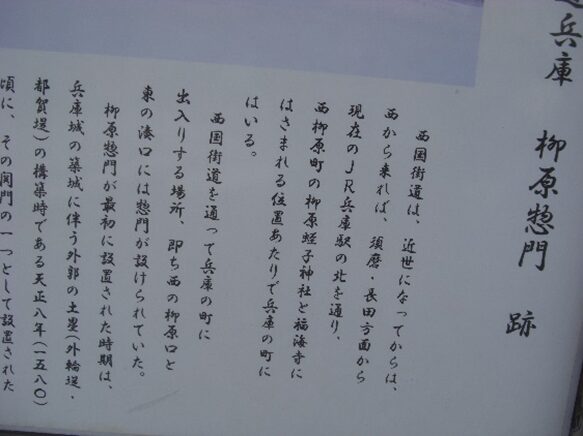

JR線の柳原交差点、かつての 柳原惣門跡

国道2号線・阪神高速道路の高架下を潜る

高架下を潜った先の山陽道

札ノ辻です

山陽道と重複した道はこの辻、左からの道です。山陽浜街道は左からきて左(真っ直ぐ正面の道)に折れます。山陽道は右に折れた道(手前に進む)

左からの道を辻から見る、この辺りはかつての

【兵庫宿跡】

辻の角に半分埋もれた 道標 「左 和田・・・・・・ 右 ・・・・・・・」

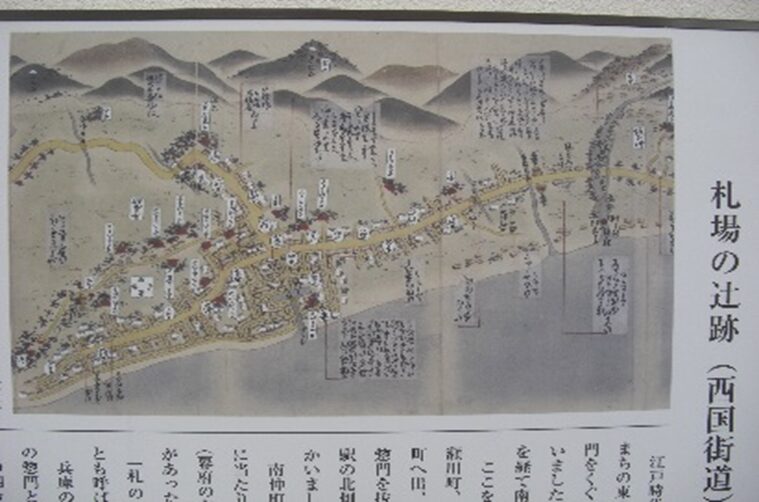

兵庫宿の図

江戸時代、西国(山陽道)街道は兵庫のまちの東の入り口である湊口惣門をくぐって、兵庫津に入っていました。それから淡町・本町を経て南仲町の辻に出ます。ここを右折れして神明町、北逆瀬川町、東柳原町を経て西柳原町に出て、西の入り口である柳原惣門を抜けて、現在のJR兵庫駅の北側から、須磨、明石へ向かいました。

南仲町の辻は、兵庫の中心地に当たり、ここに大きな高札場があったので、「札の辻」とも「札場の辻」とも呼ばれていました。兵庫の高札場はここと東西の惣門と来迎時前との四ヶ所にありました。

右に折れた山陽道の道

左の 山陽浜街道 を8時にスタートします

その先で新川運河に突き当たります、運河に沿って右に折れます突当りは古代大輪田泊の石椋(いわくら)

平安時代初期の遺跡

右に折れた道

右に折れるところから正面やや左を見れば新川運河が兵庫港に流れる築島水門が見える。正面水門左に

来迎寺(築島寺)かつて門前に高札場があった境内に妓王・妓女の塔、人柱となった松王小児入海の碑

残念ながら近くであるのに行かなかった

運河に沿って南西に100mほど進みますと信号交差点に出ます。右に少しずれて再び左の新川運河に沿って進みます

清盛くん(平清盛)

ここ兵庫津は奈良時代より天然の良港として知られ、大輪田泊と呼ばれていた。平安時代に入ると平清盛が港を改修して兵庫津と呼ばれ勘合貿易(明)の舞台として賑わった。

明治に入り兵庫港が開港され現在の神戸港が発展する基礎となっている。清盛がいなければ現在の神戸港の発展はなかった。平成17年清盛像を製作し、ここ入江橋の傍らに設置した。(説明文)

新川運河を左に見ながら進んでいくと右に 兵庫城跡の石碑

最初の兵庫県庁の地

兵庫城は花隈城を落とした池田信輝・輝政父子が天正九年(1581)信長の命により築城したと伝わる。天守閣を持った本格的な城であったといわれる。江戸時代には尼崎藩領となり御番所が置かれ、その後、幕府領にかわってからは大坂町奉行所の管轄として勤番所となった。明治元年最初の兵庫県庁となり整備が進み、かつての城に遺構が全くなくなって、今は城跡の碑のみです。

運河に沿って進んでいくと右に 住吉神社

住吉神社のすぐ先で道はT字路となり、左に大輪田橋が和田岬方向への道

右に折れるのが街道で、すぐ先右側に史跡 清盛塚の石標

琵琶塚

清盛塚と小道を挟んで北西に平面形が琵琶の形をした塚があり、琵琶塚と呼ばれ、江戸時代から琵琶の名手・平経正の墓といわれている。経正は清盛の弟経盛の長男で敦盛の兄にあたる。

清盛塚石造十三重塔

この石塔は古くから清盛塚と呼ばれ、北条貞時の建立と伝わる。両塚の間に清盛像が建つ

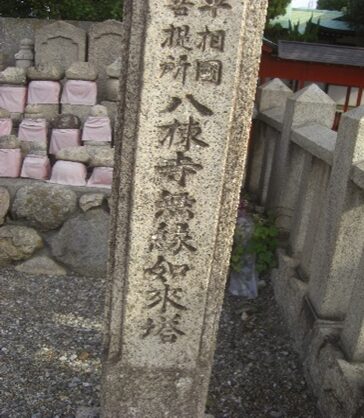

平相国菩提寺 八棟寺無縁如来塔

信号を渡って振り返ったところ

清盛塚の西側交差点の右側に 時宗 真光寺

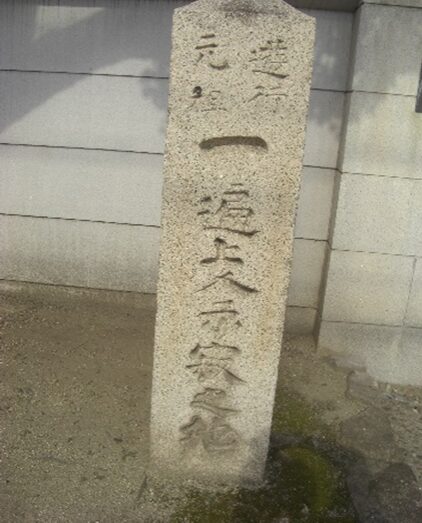

入口に 遊行元祖 一遍上人示寂之地の碑 境内奥に 一遍上人の御廟 があります

お寺の隣の須佐野公園に 和田の笠松

街道を交差点より進むと右に須佐野中学校、街道沿いの 祠

街道を西に進むと広い松原通1交差点に出るので真っ直ぐ横断します

150m程先、次の交差点で左に折れます

左に折れた筋を500m程進み右に高層住宅を見て右にカーブします。昭和通り2

カーブした先でJR和田岬線の踏切を越えます

踏切を越える、結構人が多いのは左に富士通テン(事)の会社、さらに先に川崎重工業の会社の大企業が並んでいるせいだろう。右に折れて西に進みます

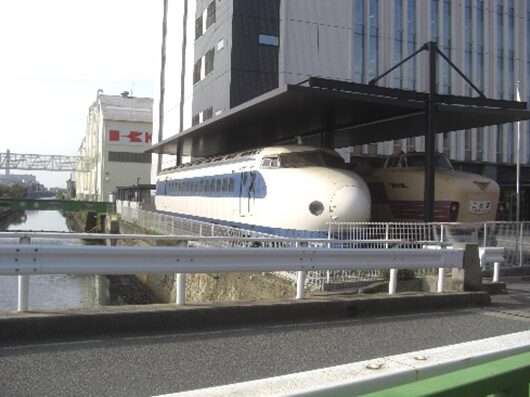

街道両側に川崎重工業兵庫工場の広大な敷地、運河に架かる尻池橋を渡ります

自社製品の新幹線を誇らしげに展示している

尻池橋を渡り100m弱で広い信号交差点交に出ますので左に折れます

中央分離帯のある東尻池町の車道を南に進みます

東尻池新町左にイオン長田ショッピングセンターがあります

イオンを過ぎたすぐのT字路交差点を右(西)に折れます

右に折れた道、全く旧道の跡はない

新湊川に架かる駒栄橋を渡ります

橋から左(南)側の川筋

橋から右(北)側の眺望

更に広い道路を進みます

駒ヶ林町に入り右に 浄土真宗 善海寺 やはり震災で被害を受けたのか新しいお寺

左に 駒竹稲荷神社

右に 臨済宗 海泉禅寺

街道左側には 駒林神社

駒林神社の南側に 灯籠二基 が海に向かっている

少し西海沿いに 駒ヶ林蛭子神社

少し西、街道右には 曹洞宗 万福寺

街道左に お地蔵さん

歩道橋からの東西の街道

長田区のビル群

兵庫を出た街道は、本街道と浜街道に分かれてきたが、浜手の集落を縫う浜街道は本街道の脇道としての存在であった。この街道の南の浜は、海辺の美しい松原が景観を潤していた。

白砂が広がり漁船が群れを成していた駒ヶ林の漁港も、昔の面影は残っていない。漁港の前に立つ鳥居をくぐると駒ヶ林神社で、その北には臨済宗海泉禅寺の立派な寺がある。戦災を免れ昔の風格を残している。その門前を浜街道が通っていた。今ではこの付近では昔の街道風景を偲ぶところは全くないといって昔を懐かしんでいるお年寄りとお話をした

左側の 道標 刻まれている字読みずらい

祠

長田港北交差点を越える

長楽町七丁目交差点を横断します

小野町1丁目付近で右に緩やかにカーブ

その先左に 祠

そこに歩道橋があったので上から東西を見る

妙法寺川の手前左に 古川大明神

妙法寺川に架かる橋を渡ります。左は須磨湾(港)

右は阪神高速の若宮入り口

1995年(平成17)1月17日5時46分兵庫県南部地震が発生、都市直下型地震で倒壊した橋梁構造物の一部を後世に伝えるため展示しています。

少し先で国道に架かる歩道橋に上ってみると、国道2号線、阪神高速若宮入り口など車道や一般道路が集中する地域です

この先の進んでいく道の左側には広大な須磨海浜公園が続きます、公園内に海浜水族館があります

歩道橋で北側に出ますと 若宮神社

少し先の歩道橋から先を見る、片側4車線の立派な車道が通る街道らしい風景は全くありません。山陽道は残っているのですが、浜街道は改修されています

左の須磨海浜水族館と海浜公園の間辺り、国道の向かい側(右)を右に入ります

公園も、切れた天神橋東詰信号交差点のところで、この先真っ直ぐ歩いて通れないので、右のJR山陽本線踏切を渡り、すぐ左に折れて線路に沿って進みました

山陽本線に沿って進むと、山陽本線が2号線と交差して真っ直ぐ進むが、街道は右に向きを変え今度は2号線の側道の道を進みます

右側に 網敷天満宮 が見えてきます

北海道の名付け親 幕末の探検家 松浦武四郎 と縁があります

網敷天神を振り返る、この辺りは山陽道で詳しく載せています

国道に沿って西へ進んでいきます

やがて右からの道と交差する、国道2号線の千守信号交差点に出ます。右からの道は 山陽道 ここで合流します

交差点で合流して左の細い道に入りすぐのところで右に折れます。右に折れ重複している旧道

山陽道と重複しながら西に進みます

山陽道と山陽浜街道は重複して真っ直ぐ西に進む、この先は山陽道の時に歩いているので、山陽浜街道はここで一旦終わり、次の山陽道との分岐まで電車移動します

左に行くとすぐJR須磨駅、右に行くと山陽電鉄山陽須磨駅です。

山陽電鉄山陽須磨駅へ行く前に、(寄り道)をします

右に行くとすぐ2号線を横断して山陽電鉄の山陽須磨駅。国道2号線に出て横断し少し山陽須磨駅より東に進むと、千守の交差点で左斜めから山陽道が合流してきます

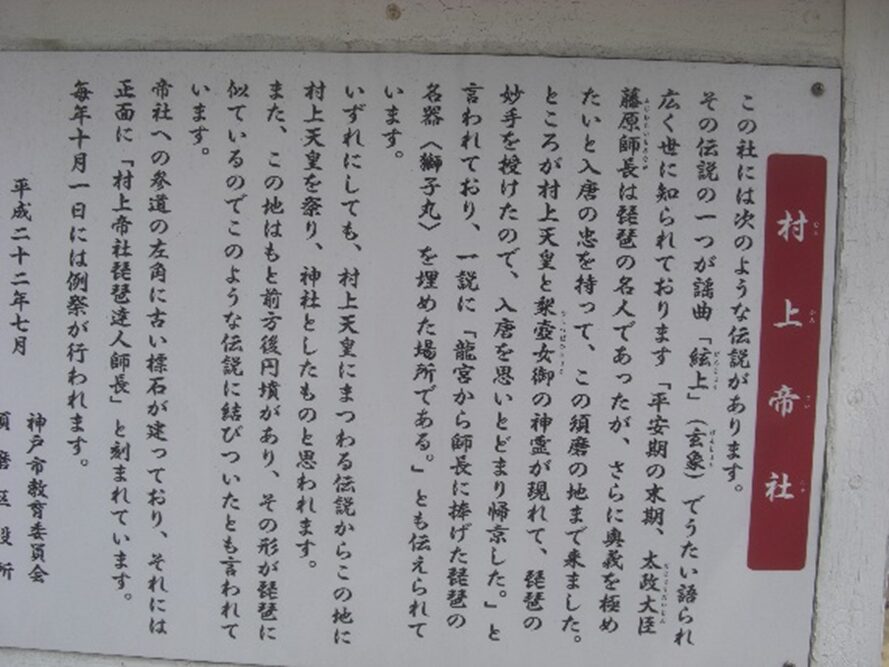

交差点の手前左に入る細い道がありますその角に 村上帝社の石柱

謡曲「玄象」と村上帝社

山陽須磨駅近くの山陽道に合流、ここから暫く山陽道と重複しますので、歩いているので、山陽電鉄で西新町駅まで電車移動します。 10時10分

山陽道と重複する区間は、山陽須磨駅=山陽明石駅=西新町駅です(山陽道に詳細に載せていますので公開後追ってご覧ください)

山陽明石駅の次の西新町駅で降りました。工事中の西新町駅

西新町駅から街道まで移動します、南の明石川に架かる250号線の大観橋まで歩く。大観橋は山陽道と浜街道の重複部分。大観橋の東詰の歩道橋から西方向を見る西詰の山陽道は橋に右側真っ直ぐの道

大観橋東詰の歩道橋から西方向を見るビルの辺り右方向が西新町

橋より明石川の河口を見る

橋の東詰の歩道橋から山陽道・浜街道の道を見る

橋から東詰の歩道橋

【寄り道】 山陽道を歩いたとき、大観橋の東詰から明石川の河口の神社仏閣を見学していなかったので少し回ってみることとしました。

天台宗 圓珠院 宮本武蔵は元和四年(1618)明石城主小笠原忠真の客分として迎えられ、城下の町割りや作庭に才覚を発揮した。明石城の樹木屋敷やこの圓珠院の庭園作りを担当したと伝わる

天台宗 実雄院

境内の沢山の石仏

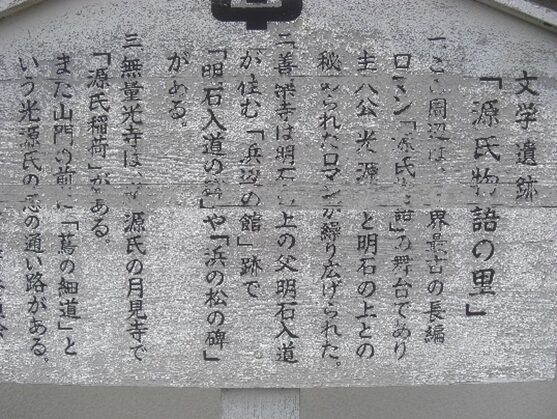

浄土宗 無量光寺

浄土真宗本願寺派 正徳寺

伊弉諾神社

明石川の河口手前から大観橋方向を見る

綺麗に整備された河口付近

川沿いに 明石大橋の旧親柱 明石港に面してまだまだたくさんの神社仏閣があるがとても回りきれないので切り上げる

大観橋の石標

右の道を真っ直ぐ進んでいくと変則十字路に出る、浜街道は左くの字に曲がる。右に曲がる道は山陽道でここ分岐の辻で西新町駅を抜けていく。

山陽道の道

くの字に折れて西に正面の道を進む手前の黄線の道は西新町駅からの道で左に行くと250号線に出る

少し先に進んだ左に 祠

ここで250号線が左から合流する

広い明石警察署前交差点に出るので左に折れます

右の明石警察署の前を通ります警察署のすぐ先の十字路を右に折れます

右(西)に折れて進むと小さな川橋を渡りす

暫く進んでいくと右に 若宮神社 この先綺麗な道に変わります

若宮神社のすぐ西側に 真言宗 寶蔵寺 本尊 毘沙門天王・両脇侍象室町時代初期の仏像

街道挟んだ向かい側に 石崎稲荷大明神・厳島神社・祠

綺麗に整備された旧道を進みます

すぐのところ左に 浄土宗法林山 善國寺と祠

その西左に 真言宗花山院派御高山 神応寺

右に 浄土宗一向山 専修寺 この街道筋は神社仏閣が非常に多くとても寄れないので、街道筋のみ写していきます

林崎町の街筋

左側に 浄土宗 浄蓮寺

旧家の建物はないが静かな落ち着いた町並み

貴崎神社 すぐ左は松江海水浴場で松江漁港 街道と松江海水浴場

街道と松江海水浴場

海岸沿いの旧道を進んでいます、天気も良く気持ちがいい、振り返る

長い海岸線が続きます

振り返ったところ、この手前で右にカーブします

街道は少し先で突き当り左に折れる

左にカーブして海岸線にでる

藤江地区に入る

右に藤江小学校・幼稚園があります

藤江川を渡り右に入った250号線の向かいに 青龍神社

近くに 御崎神社、藤江神社 などもある

街道沿い藤江会館隣に 臨済宗 龍泉禅寺

少し先で道が分岐しますので左を進みます

住宅地の中を進んでいきます

右に少し入ると山陽電鉄本線藤江駅があります

旧道沿いの単調な道緒ですが静かで気持ちがいい。殆ど新しい建物に変わっています

谷八木川を渡ります

橋から右(北)側を見る

橋から先を進みます

左に 天台宗長光寺 橋を渡り坂を下っていきますと、左に長光寺を見て右に折れます。

その先で写真の所を左に折れます

左に折れた先は海沿いの落ち着いた町並みが真直ぐ伸びています

右奥に谷八木小学校を見てすぐ右に

右に新しい 毘沙門天堂と谷八木小学校

左に八木公園車も通らなくゆっくり気を使わなく歩けるが長い道のりだ

左に池下紙業が見えたところで少し左に入ると海岸線が見えるが、結構街道筋は高いところにあります

大久保町八木地区

この辺は 屏風ヶ浦海岸 海食により形成された切り立った断崖がつづきます。遠望すると屏風を立てたような奇観から名づけられています

少し【寄り道】して海岸に降ります

アカシゾウ発掘地

昭和35年(1960)当時中学生の紀川氏がこの海岸の崖からゾウの化石を発見した。その後の発掘により新たな標本と合わせアカシゾウの標本がつくられた。アカシゾウは今から約120~180万年前に西日本を中心に関東地方に及ぶ広い範囲に生息していた小型ゾウであった。

街道でなく海岸に沿った道路を少し西に歩いていくと

住吉神社

屏風ヶ浦海岸を振り返るこの下の海岸近くで 明石原人の人骨 が発見された

住吉神社の少し東に 祠 と壊れかかった 灯籠

上の街道に戻り西へ進むと右に 天台宗月輪山 来迎寺

大久保町八木の町並みを進む

大久保町江井島地区、明石江井ヶ島住宅が左に

その先で信号交差点に出る、右に行けば江井ヶ島駅、街道は真っ直ぐ

交差点を越えた右に歴史を感じる 明石太陽酒造

すぐ西隣に、明石西国七番 真言宗 講堂寺

その先の分岐は、右の真っ直ぐの道

赤根川に架かる中筋橋を渡ります、橋を渡った右奥に江井島小学校

その先、左の車止めのしている綺麗な道を進みます。先で同じ道に合流します

緩やかな坂を上り、途中右の石段を上ります

分岐した道に合流します。結果的にはそのまま歩いてくるのが正解のようです。

暫くは真っ直ぐの道を進んでいきます 大久保町西島

住宅の中を進んでいきます

明石市魚住町中尾へ入る。左方向が海岸で、ほぼ沿って歩いているので間違わない

左に 高野山真言宗 瑞雲寺

小川を渡って左に 住吉神社の鳥居

境内の 万葉歌碑

海に面して住吉神社の 常夜灯

正面の海側からの 住吉神社

住吉神社の 楼門

二階づくり門で豪壮、江戸時代初期の建立 慶安元年(1648)建立と刻まれている

神社の前街道挟んだ北側に 祠

少し先右に お地蔵さん

右に入っていくと山陽魚住駅へ

右に錦浦小学校、街道を挟んだ左に 茨木酒造「耒楽」

歴史を感じる酒造場 の裏(西)側には 金輪寺

暫く進んだら瀬戸川に架かる住吉小橋を渡ります

住吉小橋から右を望む

橋から200m程進んだ先右に 高野山真言宗 薬師院ぼたん寺

4~5月にかけ千数百株の大輪の花が咲き、“ボタン寺”と呼ばれている

本堂 本尊は薬師如来で行基の作と伝わる

「臥竜の松」標石の銘には「天喜五年植之」昭和20年枯れる

「経塚」 応仁二年寺が焼けた時、経蔵の灰を埋め、その上に建てた「五輪の塔」室町末期のもので、もと臥竜の松の下にあった、生駒甚介または三木合戦で死んだ人の供養塔ともいわれている

街道沿い右に 天王神社

ぼたん寺の前の街道

大菩薩地藏

東二見に入ります、右にガーデンハイツその先で信号交差点を横断します

このさきもまたお寺がたくさんあります、この街道沿いも結構沢山のお寺があります

街道左奥に 臨済禅宗 瑞応寺

並んで 臨済宗妙心寺派 瑞応禅寺

左に並んで奥に 臨済宗妙心寺派 徳源寺

徳源寺のところの街道沿い左に明石東二見局がありますそこで右からの道が合流します

街道左に旧家があります

明石市都市景観形成重要建築物に指定の 尾上邸 かつては肥料問屋

豪壮な大きな建物です右からの道と合流して西に進みます

左奥には、長徳禅寺・観音寺 があります、さらに左海岸に行けば明石海浜公園へ行けます

臨済宗妙心寺派 長徳禅寺

合流の辻より700m程進むと右に 地蔵の祠 が並んでいます

その少し先右に 御厨神社の石碑 が立っています

右に数百m入ると 御厨神社

街道に戻り少し先の十字路を越えた右に 真言宗大覚寺派宝珠山 慈尊寺

暫く進んだ左に 高野山真言宗 威徳院 行基菩薩が開いたと伝わる。本尊は大日如来

少し先右に 高野山真言宗 極楽寺

平安時代には存在していたと伝わる古い寺。現在は、阿弥陀堂だけが残る、堂の浦の墓地には「夜泣きの塔」と呼ばれる 石造り五輪塔 があります

少し歩いていくと、南二見人口島入り口交差点に出て横断します。

街道は左に海岸が続きほぼ真っ直ぐで間違うことがないので助かります

交差点を右に進むと西二見駅へ

やっと加古郡明石市を抜け、播磨町に入ります右手に播磨南高校・播磨南小・中学校が続きます

暫く進んでいくと右に 曹洞宗 良仙禅寺

この辺りから少し海より離れ、北西に歩きます 播磨町本荘の町筋

広い道路の人工島北交差点に出ます、横断して進みます

道路が広くなり車も多くなりました、喜瀬川に架かる本荘橋を渡ります

本荘橋から右を望む

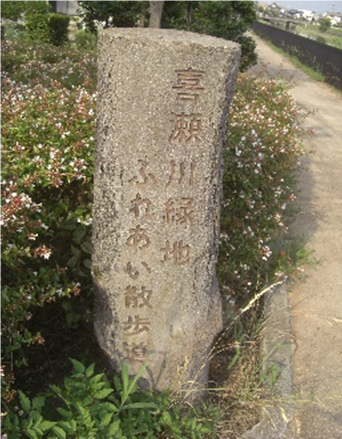

生け垣に喜瀬川緑地ふれあい散歩道の 石碑

橋を渡った先の本荘の町筋

先を進みます

左公園の西側に 清澄稲荷神社

その先左に 阿閉神社

はっきりわからないが、旧道は前述の人工島北交差点の少し東に戻ったところから、左に入る道があったようで、人工島北交差点より少し海側の信号のない交差点を渡り、本荘橋寄り海側の橋を渡り神社の海側、神社を右に見て通る道が旧道か、わからないが旧道らしい町並みなので車道に戻らず、神社の海側の道を進みました。

神社の鳥居前の道に(修正)しました

宮西3丁目

左に お地蔵さんと題目碑 「南無阿弥陀仏」

少し先で、右から本荘橋からの車道が合流します

合流した先で、木田川に架かる宮西橋を渡ります

ここから加古川市

西脇2丁目交差点で道は分岐します左側の道を進む

分岐する間の角に 延命地藏と小さな祠

左に真っ赤な鳥居の並ぶ奥に 西脇稲荷

隣に 西脇戎神社

別府町西脇2

左に 真言宗 宝蔵寺

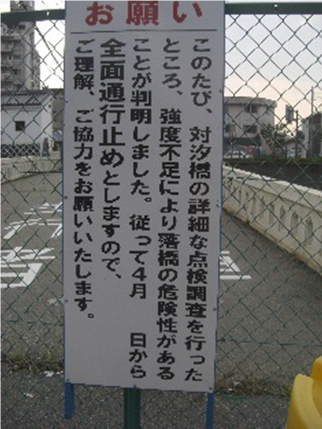

別府川に架かる対汐橋を渡るが工事中で通行止め。右の近くの橋で迂回します

右の迂回する橋から補修中の対汐橋を見る。なかなか情緒がある橋です補修完成後楽しみですね

別府町本町の対岸に出て交差点を横断し旧道を進みます

コクヨの看板のある店の分岐を右に進む

右に折れた先の街道

左角に 道標 があるが読めない 「右 ・・・・ 左 ・・・・・」

右に 弘法大師 清水山託井

右に別府小学校

そのすぐ先、交差点右に墓

別府小学校前交差点で右から車道が合流してきます

新野辺交差点左に、セブンイレブン・ファミリーマートがあります

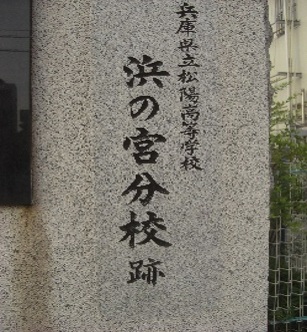

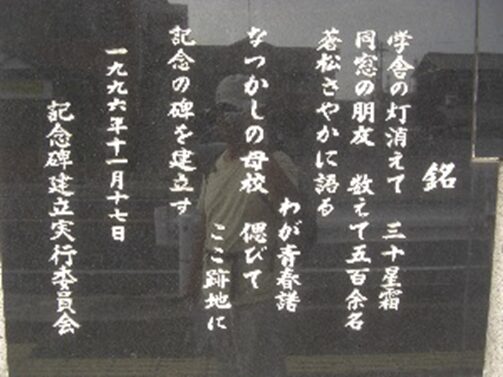

その先右に、分校跡の碑

その隣右に別府西小学校と浜の宮中学校振り返る

右に浜の宮公園

浜の宮天神社の立派な参道、松並木が素晴らしい

時間があまりないが寄りたくなる雰囲気

途中綺麗に整備され祀られている お堂

鳥居から今来た長い参道を見る

浜の宮天神社

浜の宮公園のすぐ先で道は分岐するので、右の細い道を進みます

左に 祠

大歳神社

並行している左の車道の西側に頭の先がない

常夜灯の近くに 曹洞宗生竹山 白旗観音寺

加古川市尾上町に入り、尾上町口里の町並み

左に沢山の お地蔵さん が祀られている

この十字路の先で、車の多い車道にでます、その先の旧道がはっきりわからない

歩道橋で車道を越えてその先(西)に尾上小学校がみえます。左に折れると、すぐに先ほど分岐した車道と合流する池田交差点に出て浜街道は右に行くことになります。歩道橋を渡り右斜めに行くと、左に尾上小学校をみて山陽電鉄本線尾上の松駅方向に行きます。多分かつての旧道は尾上小学校の校庭内を通って、その先で左の車道と合流していたのではないだろうかと思うますが。ただどちらにしても、時間的にここで今日は終了します。尾上の松駅に進むため右の道を進みます。(浜街道でありません)

歩道橋で車道を越えます

歩道橋を渡った先で真っ直ぐの道をすすみます、正面に学校が見えていま

左が尾上小学校

左に 尾上神社

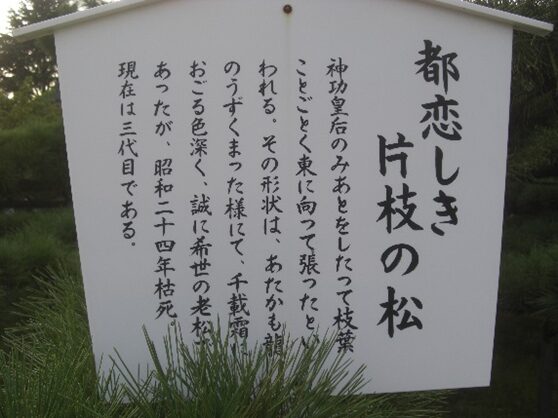

尾上ノ松の碑

尾上の松と尾上神社

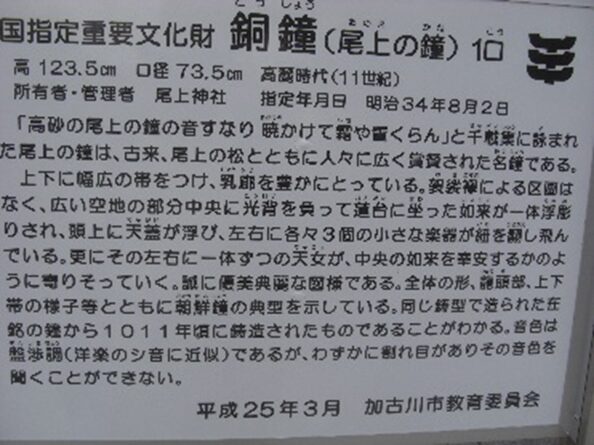

銅鐘(尾上の鐘)国指定重文

尾上神社の境内にある 大村神社

尾上神社の東側の道沿い右にある 道標 「す ・・・・・・・・・・・」

道標から150m程先に交差点があります。街道はこの辺りからやや左に進み、250号線に出ていたのはないだろうか。本日は街道歩きここで終わります。右に折れて尾上の松駅へ進みますが途中の神社仏閣を見て進みます。

次回3回目はこの交差点から続きます

右に折れた先の道

山陽電鉄の少し手前左に 浄土宗 長田寺

踏切を渡り線路に沿って左に進みます

尾上の松駅に着く手前右手奥に 今福八幡宮

本日はここで終了して尾上の松駅へ

8月28日と残暑も残る中32.96㎞とよく歩きました。17時50分日も大分陰ってきました。尾上の松駅から帰宅の途に就きます。

コメント