2012年8月21日

自宅車で5時20分に出る。京都府木津市加茂町の岩船寺口に車を置き6時40分に着き、スタートする。

素朴な里の磨崖仏群を見ながら二つの名刹を訪ねる

岩船寺~笑い仏~浄瑠璃寺~焼け仏~大門当尾は、塔尾とも言われた。

中世には沢山の寺があったという、数百年を経た今は、静かな山里に残っているのは、岩船寺と浄瑠璃寺だけとなっている。道筋には石仏や磨崖仏が多く刻まれている。

19.081歩 11.44km 766KL 11時40分 完歩

近鉄奈良駅からバスで30分奈良笠置線の岩船寺口バス停まで、そこからスタート

特にどの道を進まなければということがないので一般的な資料に基づき歩く。ここで奈良笠置線より分かれ北側に入る

京都府木津川市との境界

暫く自動車道を進む

岩船寺口から10分ほど緩やかな坂を上ると、ミクロの辻の標示がある

ここで自動車道と分かれ左に入っていく

入った左に、みくろの辻磨崖仏

室生の大野寺の磨崖仏とともに、今は焼失してなくなっているが、笠置山五丈の磨崖仏を模して彫られたもの。鎌倉時代

そこで、道路を分けて右への山道を上る

雑草の茂った古道の風情が充分

上り口に 石仏

山道を進んでいく

右に 三体地蔵

錫杖を持った童顔の美しい地蔵尊が一枚岩に三体刻まれている。中央の尊像がやや大きい。鎌倉時代後期

いかにも古道らしい道です

右に始めて民家があった

民家の軒を通って行く

前方が開けて集落が見えてきた、岩船寺の門前付近

真言律宗 岩船寺

アジサイ寺の異名をもつ、天平元年(729)聖武天皇の勅願で行基が阿弥陀堂を建立したのが始まり。

古刹だけあって重文級の仏像が多い

石風呂(鎌倉時代)寺塔三十九坊の僧が身を清めた

絵葉書の様に綺麗な 三重塔・十三重石塔(重文)

白山神社

本殿(重文)

岩船寺・白山神社を出る

門前を少し北の山に入っていくと

竹藪のなかにある

六体地蔵

一龕(いちがん)六体地蔵石仏、死者の霊が迷い苦しまないように、墓地の入り口には、六体揃った地蔵尊がまってある。一つの石龕(石の厨子)に刻んであるのは珍しい。 (加茂町観光協会)

岩船寺から西への道を進む

右の道を進む

下り坂を少し下る

右に 不動明王立像磨崖仏

願い事を一つだけ聞いてくれる、一願不動といわれ里人たちの信仰が厚い

急な坂を下っていく

林が深く少し暗い

浄瑠璃寺、石仏コース 1.2㎞

熊が出ても、予防はしていますが、でないように。この当時はクマ余り里に出なかった

山深い谷間

唐臼(からす)の壺と二尊

阿弥陀如来坐像・地蔵菩薩立像・舟型光背を持つ定印の阿弥陀仏、向かって左側に地蔵菩薩立像があり、阿弥陀仏の横に線刻の燈籠、火袋に灯明を供えられる

その先右に 神社

少し右手が開けたところに集落

右に面白い形をした あたご燈籠

火防の神様である愛宕神社への献燈籠だが今は火袋がなくなっている

左に折れて右に進む

右に曲がる左のやぶの中に

藪の中三体仏

十一面観音菩薩膣像・地蔵菩薩立像・阿弥陀如来坐像正面に地蔵菩薩、向かって右に錫杖を持つ長谷型十一面観音、左の岩には阿弥陀如来坐像。銘文にある弘長二年は当尾の石仏にある年号銘中最古のもの

道路の左の藪の中にある

ここを右の細い道を進む

曲がる所から振り返る

首切り地蔵(阿弥陀石仏)の案内

首切地蔵

阿弥陀石仏、弘長二年(1262)当尾の在銘石仏では最古の物で、首のくびれが深く切れてみえるためともまた、処刑場にあったからともいわれている。

案内標示がしっかり立てているので安安心

右に 春日神社

左に 大門石仏群(無縁仏)

その先の山道を進む

墓地を右に抜けていく

石仏 が並ぶ

案内標示があります

陽が差し込んで綺麗な光景

加茂青少年山の家0.3㎞の案内

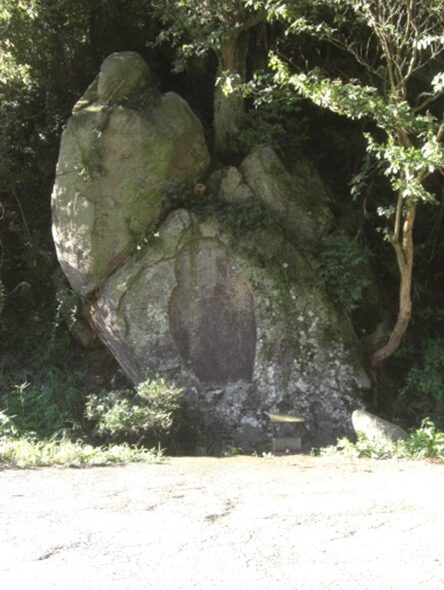

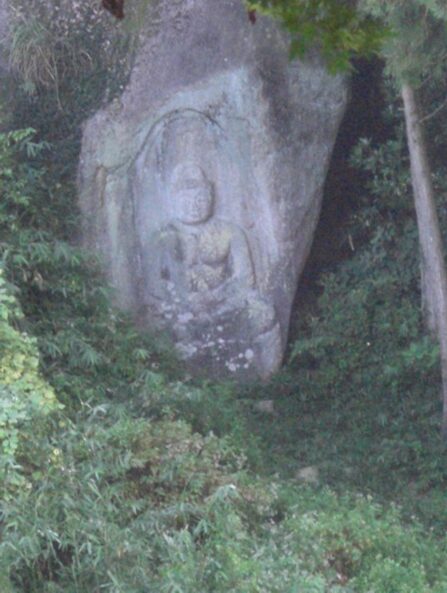

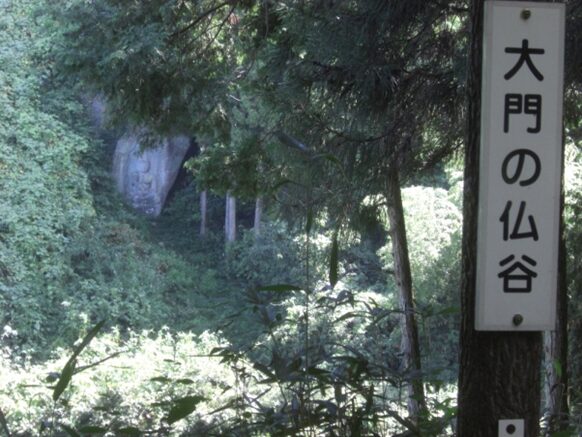

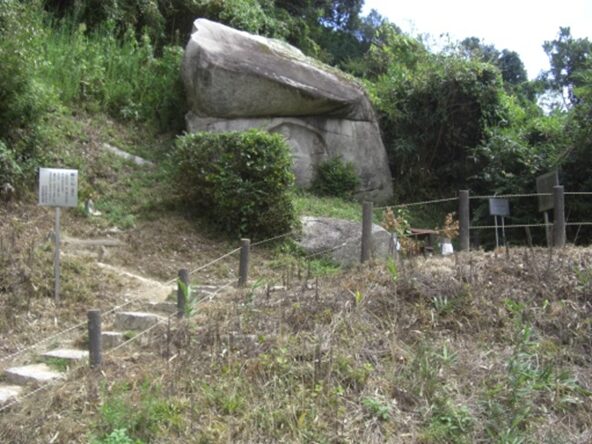

右の谷向こうの林の中に少し不気味、大門仏谷阿弥陀磨崖仏 谷を下るが道が雑草で無くなっている、道からの遠望にしておく

鎌倉時代の作か、巨大な花崗岩に、厚肉彫りされた丈六(約2.5m)の如来形座像。堂々たる体形からは荘重な風格がうかがわれる。

山道を下ってきたところで田畑が広がる

その先で振り返ると左に賀茂青少年山の家

ここの辻で左に折れて坂を上る。左に折れるが広い道を行かず、左側の細い道を上る

案内標示があります

左方面の、今歩いてきた古道を振り返る

坂の途中左に やけ仏(阿弥陀三尊石仏)

古くは辻堂と呼ばれる屋形がありましたが、たびたびの火事で焼失し、阿弥陀石仏も火災で痛々しい姿になっている

坂を下って右からの道路に出ます

道路に出てきたところを振り返る

その先右の西小公民館の隣に たかの坊地蔵

自動車道を南東に進む

左に刻字が詠めないが 石碑

その先左右に、西小無縁地蔵・仏群

左に緩やかにカーブしながら東に進む、浄瑠璃寺奥之院不動明王へは約10分ほど足場のあれた急斜面の山道を谷に下る

浄瑠璃寺奥之院 不動明王像

この奥の院は、鎌倉時代の永仁4年(1296)に彫られた磨崖陰刻の不動明王像を祀るが、この岩が割れているため、後に丸彫りの不動明王、および、こんがら・せいたかの二童子の不動山尊を祀っている。前を流れる赤田川へそそぐ支流が滝をつくり、古くから清浄な行場とされてきた。この浄域は決して汚さぬようにしてほしい。この川の下流を辿ると、辻堂ややけ仏、たかの坊地蔵などの石仏がある西小集落にでる。

奥の院から上の道路への荒れた道を上る道路の反対(北)側に出て少し入ると春日神社がある

説明が難しいので写真見て想像してください

案内標示があります

ようやく古道を抜抜け出たようです

春日神社

道路が右(南)に曲がる右角に長尾の阿弥陀如来坐像立派な屋根石をもち、美しい蓮弁の台座をもった、

定印の阿弥陀如来坐像

道路が左にUターンするようなカーブその右に浄瑠璃寺がある

真言律宗 浄瑠璃寺 天平11年(739)聖武天皇の勅に行基が開創したと伝わる名刹

九体阿弥陀如来像(国宝)を安置する 九体阿弥陀堂(国宝)藤原時代 浄瑠璃寺庭園(特別名所及び史跡)藤原時代

三重塔(国宝)藤原時代

境内に散在する 石仏

その他にも沢山の貴重な重要者を保有するお寺

浄瑠璃寺の山門前の参道

参道沿いには、お志び乃店・塔尾茶屋・茶処吉祥庵が並んでいる

当尾地域は、奈良の興福寺の別所として、寺院や多数の石仏が造立されるなど、仏教文化の花開いた地域です。ここ浄瑠璃寺もそうした別所の一つとして創建されたもので、池を挟んで東西に国宝の三重塔と九体阿弥陀堂が建ち、中央の苑池は平安時代後期の浄土式庭園で、州浜敷きの中島や玉石敷きの出島などが復元されている。本堂の九体阿弥陀堂は、平安時代後期の建立で、現存する九体阿弥陀堂建築の唯一の遺例です。庭園は特別名勝で史跡に指定されています。

浄瑠璃寺を後に山道を進んでいく

水呑み地蔵(地蔵石仏)

山を下って行きます

案内標示がしっかりあるので助かる

眠り仏(地蔵石仏) この石仏は、長い間土の中で休んでおられます。それで、いつの間にか、「眠り仏」の名がつきました。

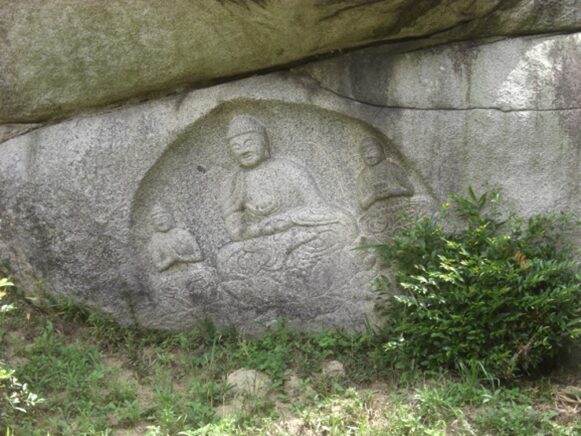

笑い仏

観世音菩薩坐像・阿弥陀如来坐像・勢至菩薩坐像

当尾の石仏の中でも最も知られた、阿弥陀三尊像で、蓮台を捧げた観音、合掌した勢至の両菩薩を従えた浄土への来迎を示す姿の阿弥陀如来です。(銘文1299)

その先舗装された山道を下っていく

ぐるっと回って、スタート地点に戻ってきました

素晴らしい古道で、綺麗な空気に包まれて、お寺や石仏をゆっくり堪能できました。距離も長くないしゆっくり一日楽しめるコースで推薦します。

当尾の石仏の古道 完歩

コメント