2010年2月21日

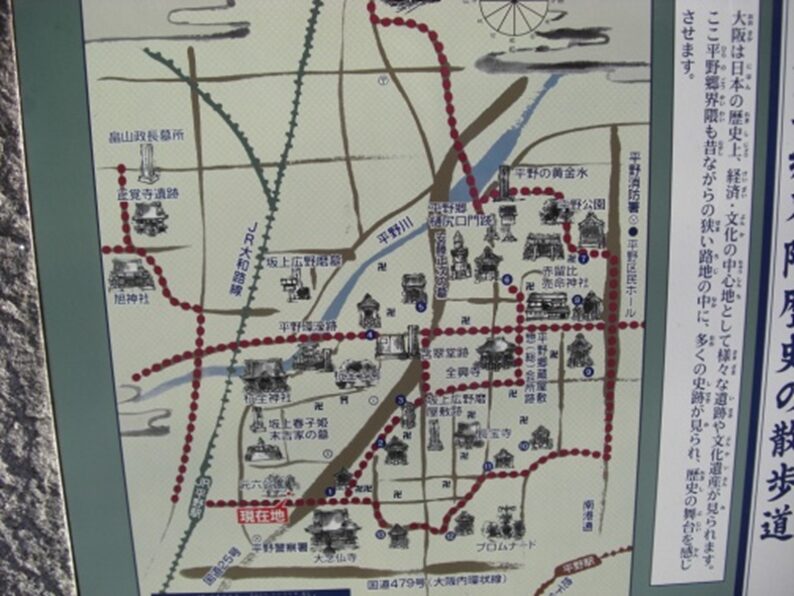

京阪守口市駅近くの京街道との分岐点~JR放出駅の東~JR布施駅の西~杭全神社前

早朝に出て京阪守口市駅へ。7時30分につくがここでハプニングが起こった大失敗に気づく、カメラのフイルムを入れるのを忘れている。帰るわけにいかないし、止むなく地下鉄で一駅先の大日駅のイオンモールまで歩く、でも9時開店なので待たなければいけない。9時SDカードを購入し地下鉄で再び守口市駅前の京街道の分岐点まで戻り十三夜坂をスタートする。すでに時間は9時40分。大幅に遅れる。

今日は身体が重く歩く速度も遅い。この街道は 剣街道 とも言われた。放出街道の終点、中高野街道の起点であるJR平野駅についたのが16時。予定通りにいかなかったが今日はここで終わる。

9時40分 スタート 16時00分 完歩

京阪守口駅の少し北側、京街道からの分岐点である 文禄堤(守口市本町)の起点まで進む。

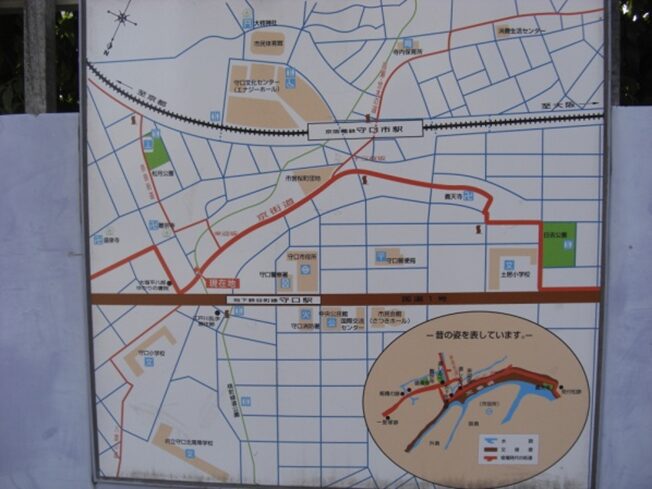

街道案内板、太い赤線は 京街道。細い駅構内を通っている赤線が 放出街道。杭全で中高野街道 に繋がる

起点の文禄堤の辻で京街道はそのまま文禄堤の街並みを進むが、放出街道は十三夜(左)坂 を下り守口駅前に出る。放出街道は中高野街道の一部で杭全で中高野街道に繋いでいる。

文禄堤から守口市駅方向へ十三夜(左)坂を下る道

守口駅前から文禄堤に架かる京街道の橋を見る。元は橋でなく堤であったが、道路改修により切通しとなり橋を架けた。

駅の構内を通り京阪線の東側に出ます

駅前を少し真っ直ぐ東に進み右に道なりにカーブ(寺内町2)信号交差点に出て、左に折れるが、すぐまた交差点で右に曲がる。その左角に常夜灯の形をした 道標 がある

ここを右に折れる(正面真っ直ぐの道)暫く真っ直ぐの道を進む

常夜灯形の道標 「すぐ大坂 右 世木」

途中、左への 三郷街道 が分岐する

五差路の信号交差点に出る、やや左斜めの青いひさしのテントカバーのある前を通る 高瀬町1丁目2

そのすぐ先左に 高瀬神社 延喜式神社帳(905以前)に掲載されている古社。戦火で焼け、社殿は江戸中期頃に再建された

平安時代この付近には高瀬川が流れており、古歌に数多く歌われている。特に、高瀬の里・高瀬の淀の歌枕が有名。

神社の前の旧道

高瀬川跡碑 出土した遺物から、かつてはかなり大きな川であったよう

神社の先で斜めに広い道路横断 少し先、右に高瀬郵便局

郵便局のすぐ先右奥に 浄土宗知恩院の末寺 常称寺

僧行基が創建した高瀬寺が七堂伽藍で存在したが戦国期に消失再建されなかった。その奥の院であったといわれている

高瀬町5の街道筋右に 真宗大谷派 護念寺

護念寺の角、街道筋右に 祠

暫く街道を進む、清水4街道右に 正光寺

少し進んだ先、右に旭東中学・左に新森東公園の間の街道を進み、更に行くと、163号線と交差する、緑3交差点を越える

鶴見区に入り、左に都島自動車教習所の前を進み、左に花博記念公園鶴見緑地を通る

やがて左手前角にタイヤ館、交差点を渡った右角に、島忠ホームズがある交差点を渡り南に進む

その先8号線の交差点を横断、右へは今福鶴見の地下鉄の駅

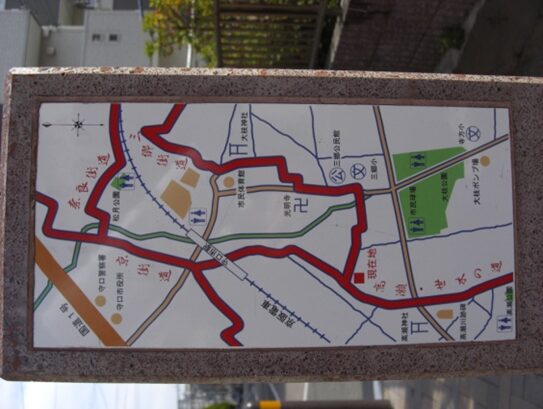

交差点で交差する東西の8号線は 剣街道 と交差する。交差点より剣街道の東(左)の筋

交差点より剣街道の西(右)側の筋

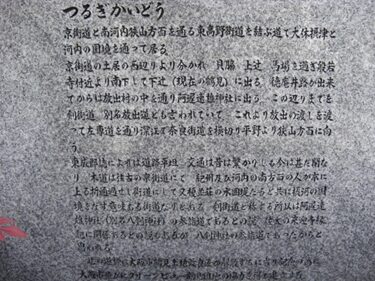

剣街道とは、(歩いてはいません)

京街道と南河内狭山方面を通る東高野街道を結ぶ道で大休摂津と河内の国境を通っている。京街道の土居の西辺りより分かれ、貝脇、上辻、馬場を過ぎ般若寺付近より南下して下辻(現在の鶴見)に出る。徳庵井路が出来てからは放出村の中を通り阿遅速雄神社にでる。この辺りまでを剣街道、別名放出道といわれた。これより放出の渡しを渡って左専道を通り深江で奈良街道を横切り平野より狭山方面に向かう街道。

交差点を左に剣街道を進み、3つ目の信号を右に折れたところ直右に、つるぎかいどうの碑 更に少し南には、

鶴見神社 境内には「鶴見」の名の由来の説明版が建つ

鶴見通りの交差点に戻り横断して少し進むと、この写真の所を左に折れて民家の狭い間の道を入る

少し先、反対側から狭い道の入るところ(右)

左に折れて、すぐ先で少し右左と屈曲するが道なりに進む、願正寺の手前の十字路で右に折れる

願正寺を左に過ぎてすぐ先で信号交差点真っ直ぐ進む、この交差点を左に曲がり進むと、鶴見神社の前に出て、剣街道碑の前に出て、三つ目の信号交差点に合流する

交差点を越え、鶴見2を進む、左に鶴見屋菓子店の前を進む

分岐するが、左の真っ直ぐな道を進む

すぐ先でまた分岐する、旧道はどちらかわからないが、多分右で、右を進むと寝屋川に突当り橋が無い

右の旧道を進むと、先で寝屋川で行き止まりとなっている、左に迂回して放出大橋を渡る

寝屋川の放出大橋に出る

放出大橋

放出大橋より右(西)の川筋

放出大橋より左(東)の川筋

放出大橋の対岸少し先、公園の中に昭和3年に建てられた大きな 寝屋川改修記念碑

放出大橋を渡ったところの交差点を真っ直ぐ放出東の町並みを進む

この辺りの町並の雰囲気の素晴らしい

鶴見区放出東1の 正因寺 の前に立つ 中高野街道の石柱と説明版

京都や大阪から、高野山へ参詣する人たちが通ったことによりこの名で呼ばれた。一直線でなく少し道が曲がりくねっているのは、元の旧道をよく残しているためで。剣街道とも呼ばれた。この「つるぎ」の名前が「つるみ(鶴見)」の地名の始まりとなったともいわれている。

また、この辺りには「放手の渡し」跡でもある。大和川が宝永元年(1704)に現在の流れに付け替えられるまで、このあたりをながれていた。(大阪市教委)

放出東の古い街並みが続く

お蔭灯籠

慶応四年(1868)に建立された。お蔭参りという伊勢神宮への参詣を記念して建立。江戸時代に入ると慶安三年(1650)からほぼ60年周期で沢山の人々が集団で伊勢神宮に参詣する、お蔭まいりという現象がおきました。現在大阪市内に残るお蔭灯籠は、この阿遅速雄神社の境内に残る一基のみで貴重な財産である。

阿遅速雄神社(あちはやおじんじゃ)

境内に天然記念物の くす 幹回り6m、樹高16m、枝張り30mの名樹 樹齢1000年

平安時代の延喜式に登場する式内社という格式の高い神社

社号標石(有形文化財)

正面に社号、向かって右側には「放出村」と場所が刻まれ。台石には「菅廣房建」とあり、石碑を建てた人物を記している

神社の少し先で変則交差点に出るが真っ直ぐ進む

50mほどでJR学研都市線の踏切を渡る。右側に放出駅

JR線を渡りすぐ、第二寝屋川の古大和橋を渡る。更に100m余り先で長瀬川に架かる新田橋を渡る。

橋を渡ると左奥に、圓通寺・稱光寺・龍泉寺・宝林寺と続き、街道右の奥には、林照寺・大通寺と建ちお寺が多い。

その先右には 諏訪神社

境内には「明治2年5月官軍攻五稜郭此其所用巨砲之一」

神社の先で道は分岐するが右側の道を進み、すぐ先で信号を渡り南に進む

阪神高速大阪東大阪線の高架を潜る右の 龍光寺 の前を進む

暫く南に進みます、信号にして二つ目のここを左に折れる、そしてすぐの路地を右に入ります

この路地を入り南に進む

路地を暫く進む

左に念唱寺がある 聖源寺ゆかりの石碑

念唱寺の北西角にある聖源寺の「南無妙法蓮華経」石碑、400年前頃に建てられた石碑で、明治に入り廃寺となった聖源寺の石碑

念唱寺

念唱寺の南側の公園は明治五年まで西高井田の村社、八幡神社が祀られていた

公園前に 紀功碑

旧道らしい道筋

路地を抜けると、府道今里枚岡線の交差点に出る正面の布施商店街「ブランド―リふせ」の中に街道は入る

横断するがその前に少し⦅寄り道⦆街道の西側に少し進むと

深江稲荷神社

旧深江村の氏神、和銅年間(8世紀の前期)の創建。

深江菅笠ゆかりの地、境内が「笠縫邑跡」(かさぬいべ)

神社の北側に 真宗大谷派法雷山 長龍寺

更に北深江南3には 浄土真宗本願寺派井谷山 眞行寺

再び南に下ってくると、法明寺

深江稲荷神社の裏に法明寺があります 融通念佛宗の中興の祖、法明上人の開基

花園天皇文保二年(1318)法明上人の創建。上人は弘安二年(1277)当地で生まれる。高野、比叡山に上って、真言の秘法、天台の教観を極める。

四層の石塔が二基、雁塔

元の商店街入口の前の街道に戻る

ふせ商店街を進む、戦後闇市から発展した商店街、大変賑わったそうですが何か寂しい

ふせ商店街が終わり、近鉄のガードを潜り、さらにその先のほんまち商店街に入る左は近鉄布施駅

角に お稲荷さん

近鉄ガードを潜り振り返る

足代安産地蔵菩薩

永禄五年(1562)の銘がある古い祠 足代1丁目

右に 布施戎神社

商店街の突当りを右(西)に折れて、生野区小路に入る

西への街道は四条通西商店街の看板、結構下町の風景で商店街が多い

内環状線の交差点に出る、地下鉄小路駅交差点を横断して真っ直ぐ

左角のセブンイレブン、GSの先すぐ、信号で鋭角に左に折れる

左鋭角に折れた旧道を南に進む

角に 祠 が祀られている。生野区小路1丁目

少し先で道が分岐するが右側の旧道を進む

小路の町筋を進む

中川東2丁目に入る

中川東の華やかな街並みを進みます

巽北2丁目 角に 祠

巽中1信号交差点、左角にウエルマート南に真っ直ぐの道を暫く進む

その先左公園内に 地蔵

すぐ先で加美巽川に架かる西足代橋を渡ります

橋から南に進むが、4筋目を左に折れて、⦅寄り道⦆479号線を横断して東に少し進むと 法泉寺 がある。その角に半分埋もれた 道標 「右 大坂 左 信貴山」

真宗大谷派如意山 法泉寺

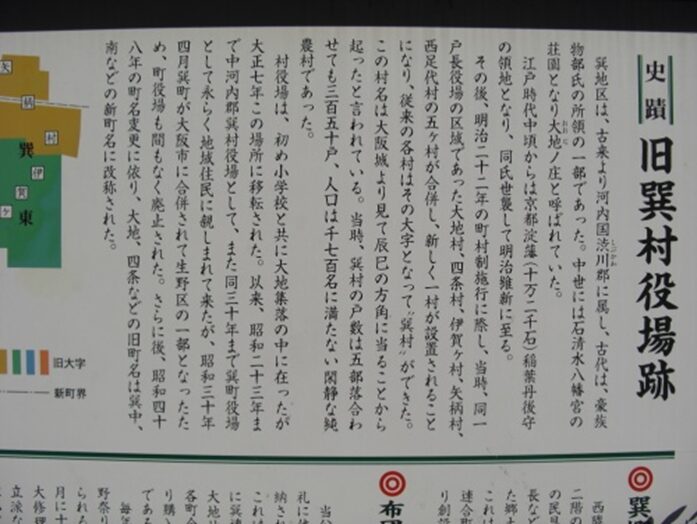

街道に戻り南に進んでいくと 旧巽村役場跡の石碑と説明

左に巽中学巽小学を過ぎた先右奥に入ると、長享二年(1488)開創の 真宗大谷派 円徳寺

巽南3交差点に出る

交差点を横断して暫く進んだところで、479号線の内環状線が左から合流するが、そのすぐ手前を左に折れて、内環状線を横断し東へ

左に折れる所で、巽神社の鳥居と灯籠が二基、その鳥居を潜り内環状線を渡り真っ直ぐ

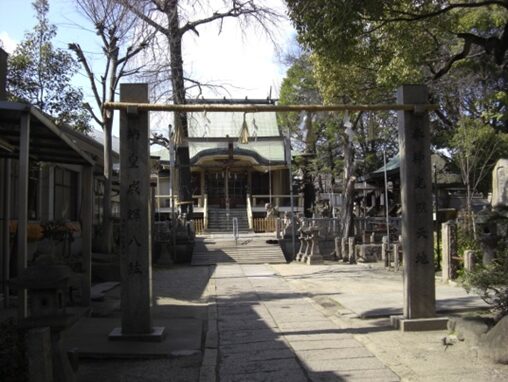

横断して100mほど進むと正面に 巽神社

巽神社の前で右に折れて南に進む

神社を右に折れた先の町筋、加美北3丁目

民家の軒に お地蔵さん が沢山祀られている 加美北6付近

道が少しの間、狭くなるところ左手に榎

振り返ったところ、大木です

南に進んでいくと、平野川に出ます、街道の少し東にある

旭神社・若宮八幡宮

古来より治水雨乞いの神として信仰を集め、祈雨祈願所として知られた。境内には樹齢600年以上の樟、銀杏、椋の木など天然記念物に指定されている古樹がある

旭神社の東北にある 高陰寺

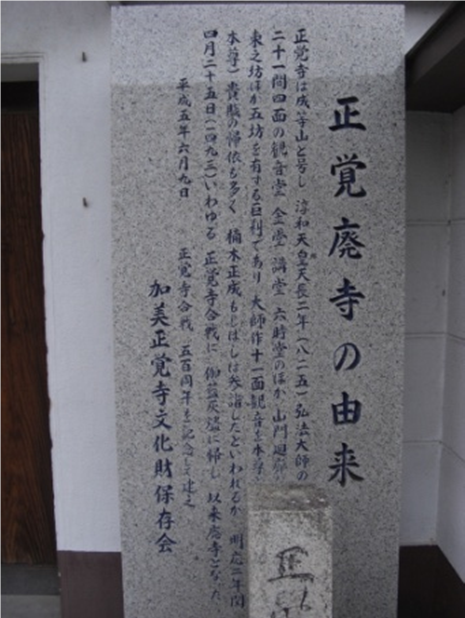

旭神社より東に進むと 正覚寺遺跡 1493年正覚寺合戦で堂宇は消失、その後再建されなかった

遺跡の南にある 正覚寺

畠山政長の墓

畠山氏は室町幕府三管領の一つで、明応二年(1493)正覚寺合戦でこの地で戦死、壮大な寺も共に焼失した

加美正覚寺2丁目8

元の街道に戻り、JR平野駅の東側の大和路線の踏切を渡る

踏切のすぐ先で右に折れ、イズミヤの北側を進み、平野駅手前の交差点で左に折れる

暫く南に進むと、国道25号線の平野元町交差点に出る

ここで⦅寄り道⦆平野元町交差点で25号線を渡り、少し入っていくと大きなお寺

大念仏寺

大源山諸仏護念院大念仏寺と号し、俗に亀鉦寺ともいう。融通念仏宗の総本山。明治三十一年の出火で、大堂以下多数の堂宇を失った。現在の大堂は昭和十三年に再建された。

大堂

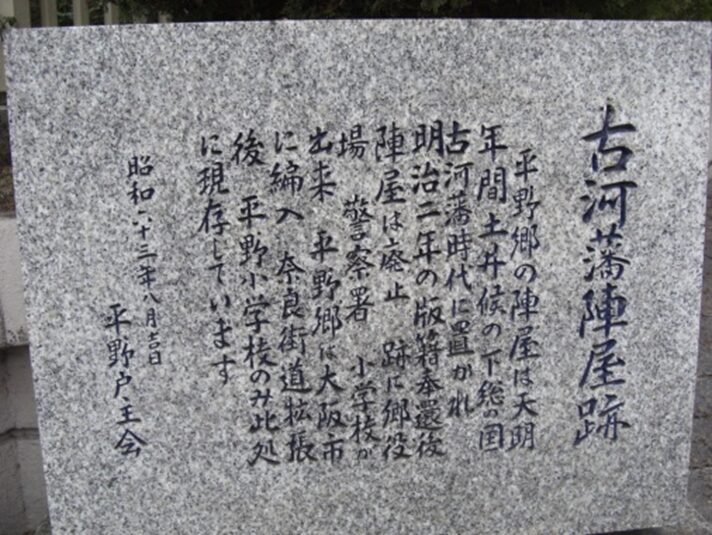

もと 古河藩陣屋門 平野小学校所在地にあった陣屋門で、昭和三十七年ここに移築された

山門

平野小学校 校門前に 古河藩陣屋跡の碑

平野元町交差点に戻り、25号線を東南に進みます。信号二つ目の宮前交差点に出たところで、

放出街道(中高野街道)はここで終了。

引き続き中高野街道を歩きますが。⦅寄り道⦆して交差点を左に折れ、杭全神社に寄る。

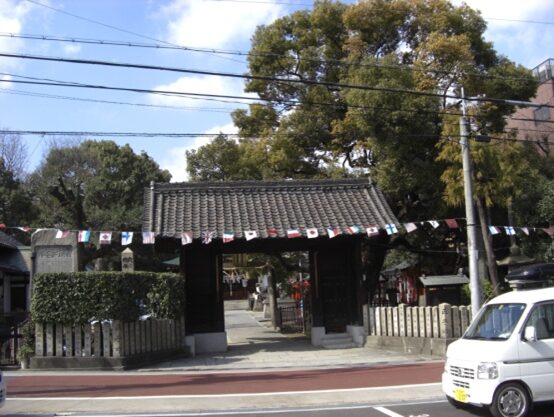

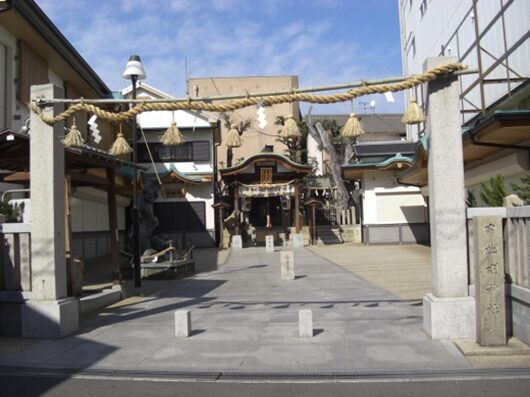

杭全神社

九世紀、平安時代の初め、平野郷の守護神よして第一殿は奉仕祀されたのが、当神社のはじまり。その後、十二世紀に第三殿が、十四世紀に後醍醐天皇の勅命で第二殿が勧請せられ、ここに現在の三社の規模がせきた。特に中世、平野郷が堺と並んで栄えたころは、社運隆盛を極めた。

大門は鎌倉時代の建物、第一殿奈良春日大社本殿を正徳元年(1711)に移築した、第一殿・第二殿・第三殿は永正十年(1513)造営、大阪市内最古の建物で(重要文化財)

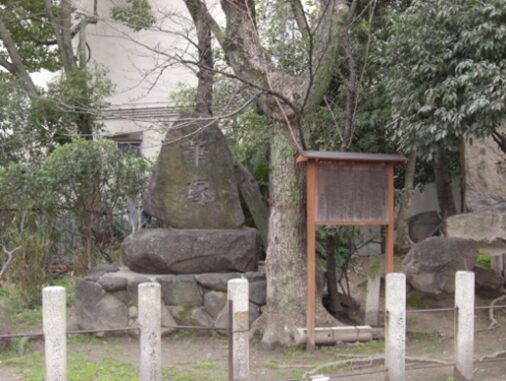

参道を進んでいくと左に 筆塚

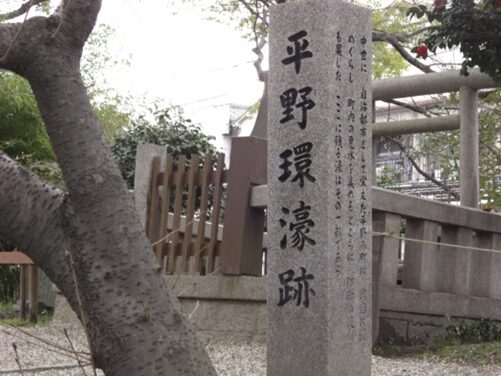

神社の東側を流れる 平野環濠跡碑

杭全神社拝殿と大木

残念だが、第一本殿・第二本殿・第三本殿が撮れていない

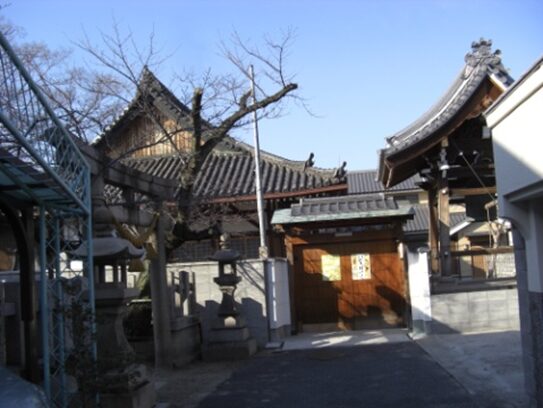

参道には 満願寺

参道を出て鳥居を潜り、25号線を渡ると、続きの中高野街道

本日はここまでとして、JR平野駅に戻り帰宅

放出街道(中高野街道)

2010年3月3日歩いた、中高野街道に続きます

コメント