2010年4月17日

大坂高麗橋~奈良市春日大社

大坂中央区高麗橋~環状線玉造駅北側~高井田~御厨~松原・花園ラグビー場の北~更に西へ東高野街道と交差~豊浦町~牧岡公園~東豊浦町~暗峠~生駒市西畑町~竜田川の南生駒駅南側~第二阪奈道路の南側を~奈良市中町で北側に~富雄川を渡り~第二阪奈道路を潜り南側へ五条畑~垂仁天皇陵の北側~近鉄尼辻駅北側~秋篠川を渡り~309号線の広い道路を西に~奈良駅の北側~春日野町春日大社

大坂と奈良を結ぶ街道は、古くから政治・経済・文化流通のうえで重要な役割を持っていた。生駒、信貴山系を越える街道が何本か有る中の一つである。

大坂高麗橋から東へ、玉造や枚岡を経て暗峠を越える約34kmの街道。峠からは生駒谷の小瀬に下り、矢田丘陵を横切って奈良に至る。南生駒駅から先は薬師寺のある西の京へ向かい、奈良市の猿沢池から春日大社で終わる。

高麗橋 7時30分スタート

春日大社 18時 完歩

56.268歩 36.57㎞ よく歩きました

暗峠越奈良街道は玉造の二軒茶屋の石碑のある起点がスタート地点だが、熊野街道・紀州街道・京街道他の街道の起点である高麗橋よりスタートする

高麗橋の東袂の 里程元標跡

高麗橋の親柱

橋の東側を北に進むこの辺りは、紀州街道・熊野街道で詳細紀州街道は橋より西に進む

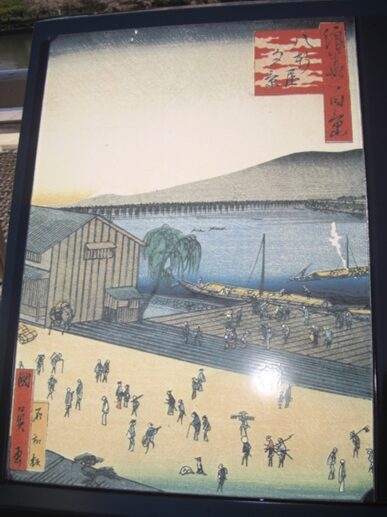

八軒家浜跡より南の熊野街道を進む熊野街道と重複するので詳細な説明は省く

熊野街道と重複の道を南南へ

糸屋町2、右に中大江公園

前方の阪神高速東大阪線の高架を潜る

左に 太閤下水(背割下水)江戸時代初期に造られた石組み下水道。「太閤下水」の呼称から、豊臣秀吉が行った大坂の町づくりと関連付けられている。現在も改良工事により現役で機能しており貴重な文化財。

右に南大江公園を過ぎ、二筋目の安堂寺町通りの交差点を左に折れる。安堂寺町通りを東に進む。

左に折れた40mほど先右に、榎明神 後ろの道はは石段を下ると長堀通りの広い道

安堂寺通りを東へ

広い谷町筋を横断して一筋目の交差点で重複してきた熊野街道が右に折れていく

この辺りは台地になっている交差点で熊野街道は右に折れて右に分かれていく。暗峠越奈良街道は真っ直ぐ進む

安堂寺町1丁目熊野街道が右に折れる交差点を越えた左角に 小谷山 宝泉寺

長堀通り上本町1丁目交差点の一筋北側の道を進み、そこから200mほど先で突き当たりのカギ道になっている、左にも右にも東への道があり右の道を進む

突当りを右に折れたところ一筋目を左に折れる。次の筋は長堀通り

左に折れた先の町筋右に大阪美容専門学校、左に大阪女学院短大・大学を見ながら暫く東に進む

大阪女学院大学が切れたあたりで⦅寄り道⦆をするため右(南)の真田山公園付近を散策する。公園の西側を中心に沢山のお寺・神社が散在するが回り切れない。

真田山公園公園 はかつて大坂冬夏の陣のとき、大坂城の出城、真田出丸があったところ真田幸村が塁を作り徳川方を悩ました場所。

公園内を散策、史蹟は残っていない

目の前に飛び込んできたのが大きな準提観世音菩薩の立つ 興徳寺

真言宗 善福寺 どんどろ大師

善福寺門前 お弓 おつる 歌舞伎(傾城阿波の鳴門)どんどろ大師門前の場が舞台となっている。

とと様の名は 阿波十郎兵衛 して かか様の名は お弓と申します

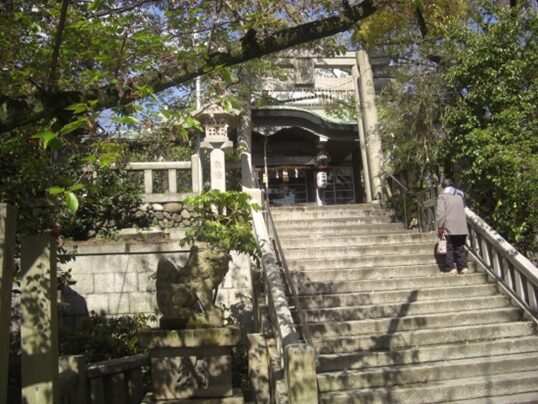

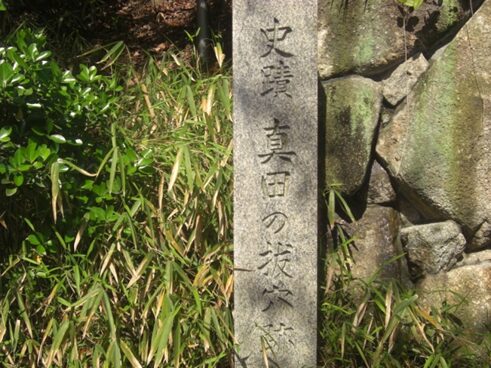

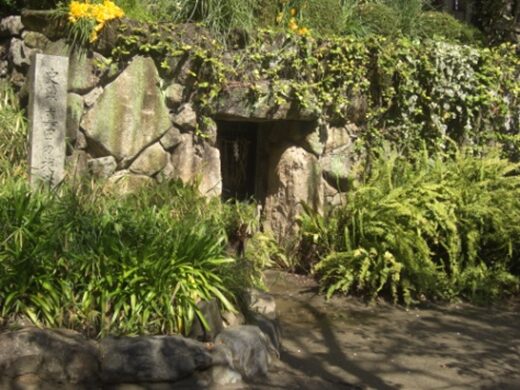

三光神社

反正天皇時代の創建と古く境内には、真田の抜け穴といわれる石室状の横穴が残されている。その前に陣中姿の真田幸村の銅像が建つ。ここが出城(真田出丸)があったところといわれている。

真田幸村の像と横穴抜け道

時間があればゆっくり散策すればいいがとても回り切れないので元の街道に戻る

暫く進んだところで玉造筋にでる、道は横断できなく右に折れて玉造交差点を横断して長堀通りを東に進む

玉造交差点から100mほどで大阪環状線の玉造駅の北側の高架を潜る

高架を潜ると50mほどで信号交差点がある。この交差点が実質上の暗越奈良街道の起点である。かつて江戸時代には「つるや」「ますや」の二軒の茶屋が建ち、人々の休憩場所として賑わった。

石碑は、宝永8年(1711)に近くに流れていた猫間川に架けられた大坂ではじめての石橋、黒門橋の残石。

交差点で右斜めに入る細い道を進み数十mで一筋目を東に進む。細い道に入る左角に、新しい暗越奈良街道の道標が立つ

玉造駅東商店街を通る

商店街を抜け広い道路の交差点を渡ったところから振り返る。玉津一交差点の南側に出てきたところ

長堀通りが玉津一交差点で右斜め東南にカーブしているので玉津一交差点の一つ東南の信号交差点を渡り東に進む

左に旧中道村の 道標 高麗橋からこの道標まで一里 「暗越奈良街道距高麗橋・・」

左に 浄琳寺

平野川に架かる玉澤橋を渡るとすぐ交差点を右におれると旧本庄村

交差点の左北東に 誓立寺

平野川を渡りすぐの信号を右に折れる、その左に今里の 道標

高麗橋から4.6㎞の暗越奈良街道の 道標この辺りの道は大きく蛇行しながら進む

やがて今里筋の交差点に出るがその手前左には東成署、右には東成消防署がある。

交差点を横断した右角にセブンイレブンがあり、大きな暗越奈良街道の看板と

道標 「ならみち いまさと」その横の道を進む

大今里3丁目、町筋を一歩入れば静かな街筋となる

街道よりすこし左に入ると融通念仏宗一光山 良念寺近くにも西蓮寺・観光寺がある

街道に戻り右に 祠

少し先左には 熊野大神宮

聖徳太子にゆかりある妙法寺の鎮守社で、創建年は1400年以上昔といわれている。石山合戦で兵火にあったが、その後再建された。江戸時代以降、大坂城代就任と領内巡視の際は必ず社参するのが慣例としていたほど格式の高い社。

神社の北側にある真言宗 妙法寺

契沖墓所(1640~1702)近世国学んの始祖といわれる境内に建つ

元の街道に戻り進む地下鉄千日前線が通る今里筋(308号線)に出て左に曲がる。信号を横断して進む道は、

北八尾街道で交差点が起点

左に折れると 「左 なら いせ道」灯籠型の道標文化三年(1806)に建てられた。上部を四角にくり抜き、上に笠石を載せ明かりを灯し道行く人の便をはかった。元々、20m東の暗越街道と北八尾街道の分岐点に立っていたのを道路改修でここに移された。

308号線を少し歩いたところの、片江口交差点を渡ると平野川分水路の橋を渡る。

ここで少し、暗越奈良街道について復習すると、大坂玉造をでて東へ河内中部を抜け、暗峠を越えて奈良春日大社へ延びる。

この道の歴史は古く古代万葉集に出てくる。最もこの街道が重要視されるのが中世末から近世初期になる。豊臣秀長が郡山城に入り大坂と郡山の最短道として使われた。江戸時代に入り大和郡山藩の参勤交代道として使用され、西国や大坂から南都・伊賀・伊勢方面への街道として重要な脇往還として整備されていった。途中、松原宿も設置され、暗峠の大和側には郡山藩の本陣もおかれた。

江戸中期になると、庶民の伊勢参りや大和の寺巡りが盛んになるにつれ二軒茶屋を起点に街道が栄えた。この賑わいはお蔭参りの流行もあり幕末まで続き、この街道を利用して奈良、長谷、伊勢方面へ歩いたことだろう。

江戸時代には京街道に沿った河川交通の淀川舟運が最も賑わったが、陸上交通ではこの街道の賑わいも見逃せない。

明治に入り鉄道の開通で暗越街道は次第に衰退し、荷車・人力車の人は亀瀬越えの明治の新道を利用するようになった。

今里から深江までは往時は五千石堤と呼ばれた堤上の道であったが、今は府道となっていて全く面影がない。新深江交差点で内環状線を横断する

右に野崎病院がある先で府道は左斜めに曲がるが、旧道は右側の真っ直ぐの狭い道に入る

右に進んだ左に、融通大念佛宗中興法明上人遺蹟

更に進んだ、足代北二丁目17に 祠

左に新しい建物 光栄寺

すぐ先の十字路を左に折れる

左に折れて100mほど進むと広い府道の交差点に出るので右に折れる

少し交差点より離れるが、真っ直ぐ商店街を入り数十mのさきの辻を左に入ると、産土神 深江稲荷神社

古くから菅を材料とした笠の特産地でしられる、近世にも旅人はここで好んで菅笠を求めたという 摂津笠報縫邑跡

交差点に戻り府道を暫く東へ進むと布施柳通り交差点に出る、府道を右に分け左の旧道に入る

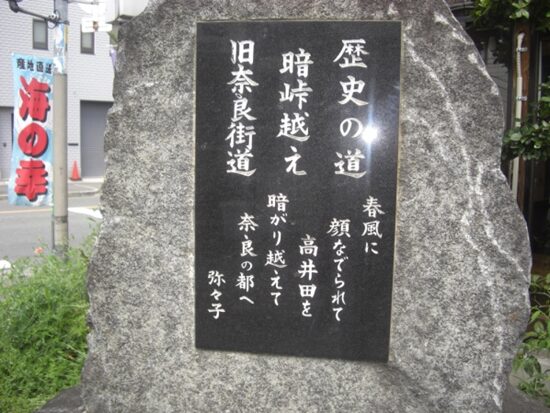

左に自然石に案内 やはり歴史ある旧道、道標が結構多くあります

交差点から蛇行する旧道を進み、左に桜公園を見て、公園が切れたところの交差点を右に折れ、20mほどで再び左におれる。100mほど先でJRおおさか東線の高架を潜る。

高架の先の旧道を進むと左に 祠

高架を潜った先はかつての旧道の面影が残る道、かつては堤道であったがその形跡は区画整理で残っていない。

中小の工場が並んでいる。この辺りは高井田の集落の北の端を進んでいる旧道で高架より500mほど先で、旧長瀬川を渡るが今は細い川になっているが、かつては大和川付け替え以前は200m前後の川幅で船渡しであったという。

残念ながら、街道歩きを始めてから最初の方で詳しい写真がとれていないのが残念

旧長瀬川を越えて300mほど先で広い道路に出るので右に折れたらすぐ府道の小阪北口交差点に出るので、府道を左に折れる。

小阪北口交差点を東へ

交差点より出てきた旧道を振り返る

府道を200mほど進むと一つ目の信号を越えた先に歩道橋がある辻を右に折れる。右角に東京靴流通センター・府道左はNTT西日本北布施ビル

右に折れすぐ一筋目を左に折れる

御厨栄町の旧道を進む

15号線の交差点に出るので横断する

交差点の先の旧道を入る御厨三丁目2

民家の角に 道標とお地蔵さん

道標のすぐ先で旧道は三差路に分岐するので一番右の道を進む。三叉路の真っ直ぐ行った左に、真宗 法観寺

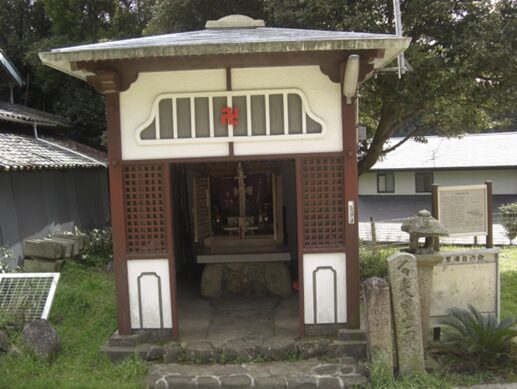

法観寺の北側には 天神社御厨神社と呼ばれ氏神として古くから親しまれた

境内には近世前期の 八角灯籠がある

境内の 楠の大木

旧道に戻り進むと 御厨行者堂

その先で信号交差点を横断

交差点に入る旧道を振り返る交差点左に 植田家茶屋本陣であった

100mほど先で第二寝屋川(旧楠根川)に架かる橋を渡る

橋を渡り少し左にカーブした先の交差点で右に曲がるこの辺りは御厨6丁目4

どちらの道が正しいか分からないが、私は左の道を進んだ、どちらも少し先で自動車道(15号線)に出る

街道より北200mほどの新家2丁目にある意岐部小学校の東側に新家集落の産土神 菅原神社

神社の隣に浄土宗 観音寺

街道に戻り少し先で15号線の自動車道に出るので左に曲がる

意岐部小学校前の交差点にある歩道橋より振り返ると右の旧道を歩いてきた

歩道橋よりこれから進む15号線を見る。遠望には生駒山系の中の暗峠が見えてきた。前方の高架は近畿自動車道

近畿自動車道の高架を潜り、15号線を500mほど歩く

高架より4つ目の信号(500mほど)、左にネッツトヨタ大阪、市営荒本住宅16号棟があるところの信号を右に折れる。10mほどでまた右の道に入る。右に三田医院を見て進んでいくと、右に 八釼神社が見える。

この辺り旧菱屋東新田神社手前の交叉点、右手前角に 道標

交差点左前角にも 道標

交差点を振り返るこの交差点の辻は、暗越奈良街道と河内街道の交差するところで、立場茶屋があった

交差点のすぐ先右に 八釼神社境内に三本の 道標とおかげ灯籠があったようだが見逃した

神社より少し先で15号線に出るとすぐ右に菱江交差点。15号線を横断し右からの21号線に合流する手前を左にカーブして、左の菱江公民館の前で十字路に出るので、右に曲がり南北に通る21号線を横断して東へ進む。

菱江公民館の過ぎたところ、この十字路を右に折れる菱江5丁目10

21号線の交差点を越える

菱江の集落21号線を横断したすぐ先左に もちの木地蔵尊とおかげ灯籠

おかげ灯籠は天保二年(1831)銘、八釼神社境内の灯籠と同じで、おかげ参り大流行時に伴なうもの

暫く菱江の旧道集落を進んだ左に浄土真宗 明楽寺

すぐ先で15号線に合流して左へ

暫く東へ真っ直ぐ15号線を進む途中、稲葉交差点んの左にイトーヨーカドーがある。暫く先で、花園ラグビー場前の交叉点の歩道橋より15号線の歩いてきた道を振り返る

花園ラグビー場を歩道橋よりみる

花園ラグビー場西交差点で左の斜めの道を進む

この先かつて、松原宿があった。

左斜めの道を進むと突当りになり左に折れる、明暦一年(1655)すぐ東の町水走と共に設置された宿場。旅籠が16軒あったという。今は宿場の面影はない。左に折れて50mほどで右に折れるとさらに50mほどで左に折れて100mほど進み、観音堂の手前で右に曲がり200mほど東に真っ直ぐ進み十字路を左に折れるところ右側に竹よし食堂がある。左に折れて更に100m余り進み右に折れる。東に歩くこと300m途中左に浄栄寺の南側の道を進み恩智川を渡る。

宿場の面影はないが宿場内独特の屈折した街並みとなっています。

暗越奈良街道と松原宿

暗越奈良街道は、生駒山上の南側、暗峠(455m)を越え、大坂と奈良間を最短距離の八里八丁(34㎞)でつなぐ、古代以来つづく古道の一つ。

江戸時代に入って、この道は脇往還として発達し、大和・伊勢をむすぶ旅客貨物の重要な交通路となり、伊勢参りなどで賑わいました。幕府は、明暦年間(1655~58)以降、街道の支配のために街道間唯一の宿場として「松原宿」を公式に設けました。松原宿は、旧大和川の分流吉田川と恩智川との間に位置し、古くから水運でえも栄えた場所に当たる。宿場には継立業務を行う店の他、寛永元年(1624)の記録では河内屋・奈良屋など16軒の旅籠があり大変賑わった。

明治を迎え、宿は廃止されたが、松原村は交通の要衝であったことから賑わっていたが、大正時代にはいり鉄道の開通や道路の整備により、街道の機能は失ってしまった。(東大阪市)

松原1丁目10 祠

街並み 観音堂手前みぎに曲がる左角に 道標 「右 なら いせ道 左 大坂道」

左へ

右へ

右へ曲がり真っ直ぐな道

左に 浄栄寺

恩智川を渡り右に折れる、数十mですぐまた左に曲がる

その先100m余りで外環状線(170号線)の歩道橋を渡り東へ

歩道橋の先の道

300mほど真っ直ぐ進む途中に立派な 祠

300mほど進んだところで十字路を右に折れる。正面に宝箱自治会館があるところ。数十mでまた左に折れて150mほどで箱殿交差点にでるので自動車道を左に進む

出る前にある 祠

自動車道(308号線)を100mほど進んだ先の箱殿東交差点で、南北に通る 東高野街道に交差する

交差点で道は分岐しているが左側のほぼ真っ直ぐの旧道を進む

峠道ももうまじかに迫って来た

街道の雰囲気が残る街並を少し坂を上りながら進む

祠

松原をすぎて、額田・豊浦の集落を抜けるが、この辺りの写真が抜けており文章で少し説明を加えます。東高野街道の交差の辻から500mほど東に坂を上りながら進む。旧道は分岐しているので右の道を進むと、すぐ右の東大阪豊浦局の前を通り、100mほどで自動車道の信号交差点に出るので左に折れて自動車道を進むと、150mほどで近鉄奈良線の踏切を右の川に沿って峠に向かって上っていく。

この旧道の途中を少し資料に基づき振り返ると、額田集落は街道の北側に広がり、集落内に日蓮宗上行院がある、その墓所には、寛永から享保に至る五輪板碑が集積している。豊浦集落は分岐道を右(南)にまがり自動車道の信号交差点を左に曲がるが、この右側一帯であった。信号交差点手前左に宝幢寺がある。近鉄奈良線を街道から離れ南に行くと、平岡神社がある。この神社は河内一宮で古代以来、河内で最も格式の高い神社で広く信仰を集めた。境内には慶安三年(1650)・寛文九年(1669)の各一対他多くの灯籠がある。

近鉄奈良線を越えたあたりからは、更に坂の傾斜がきつくなる。

坂の途中左に日蓮宗 勧成院

境内には芭蕉の句碑 菊の香にくらがり登る節句哉

大阪平野が広がる

坂の途中左に お地蔵さん

右に 芭蕉句碑

どんどん坂を上っていく右に 法照寺

法照寺の街道挟んだ向かい側には、枚岡公園

お堂

行場への入る道に鳥居が立つ

右に 成願寺、観音寺と続く

観音寺から100m余りで谷川の橋を渡り、左にカーブし更に150mほどで右にカーブして進む。途中、右手に赤い鳥居と石仏や灯籠が並ぶ

暫く進むと十字路があり 道標 「左 髪切山 慈光院 右 くらがり峠」

右に 弘法の水と笠塔婆

谷あいから湧き出すこの水は、「弘法の水」と呼ばれ、暗峠を前にして古代以来、この山道を通る人々の潤いの場所となっていた。

かたわらにある石仏の右手奥にひときわ高い石柱があり、もと笠をのせた 笠塔婆(181cm)で、鎌倉時代中期の弘安7年(1284)に建てられたもので、阿弥陀如来坐像の下に「南無阿弥陀仏」の六字名号を刻んでいる。

前方に 暗峠が望まれる

暗峠近くの集落

峠手前の右に 出迎地蔵

暗峠(455m)

石畳が残り「日本の道百選」に選ばれている。かつて峠の両側に茶屋が建ち並んでいた

左に 石碑

石碑の所を左に入ると 暗峠地蔵

素晴らしい景観

峠を過ぎてすぐのところで、信貴生駒スカイラインの下を潜る

左に 本陣跡の碑

奈良県側の生駒市遠景とその向こうには、矢田丘陵、更に向こうには奈良市街

道は分岐するが、すぐ先でまた合流するが右の道を進んだ

小さな可愛らしい 石仏が並ぶ

下って行くと棚田が広がる

犬飼先生の 万葉歌碑と灯籠・石塔・石仏・道標が並ぶ

左に、生駒市藤尾町の 石造阿弥陀如来立像文永7年(1270)銘

南生駒へ坂を下っていく

右に融通念仏宗岩生山 石仏寺 鎌倉時代の創建、本尊は石造阿弥陀如来坐像 永仁2年(1294)銘

境内には鎌倉時代の 五輪塔、永禄元年(1558)銘の 六字名号板碑がある

308号線の藤尾、萩原の集落を下っていきます

石佛寺から300mほど先で左に池があり南側を進み、池の先の交差点を真っ直ぐすぐ先で右から川が接近する。更に300mほど先で道が分岐するが右の308号線を進む、分岐点から200mほど先左に生駒南小学校の前を進んでいく。

古瀬町西の信号交差点にでて横断すると、すぐ竜田川の川沿いの道に出て左に折れて橋を渡る。

小瀬町西信号交差点

竜田川に架かる橋を渡り、右に折れ川沿いに沿って50mほどすすんで左に曲がり近鉄生駒線の踏切を越える。

線路北側すぐに南生駒駅

竜田川で 清滝街道と交差

踏切を渡る所から振り返る

暫く東に小瀬町の街並を進む

暫く308号線に沿って進むが車が結構多いので注意途中枝道が沢山あるが308号線を進む

踏切から500mほど先で北東に進んでいた道が、右に大きくカーブし南東に進むと、途中左に大瀬中学校がある、そこから200mほど南に進むと信号交差点で308号線は左に折れる。真っ直ぐの道も新しい広い道、信号を左に曲がると急な坂道を上る

坂道を上って歓喜乃湯辺りから生駒山系が一望できる。右手が生駒山頂、左手の低いところが暗峠

峠道を越えて進む

途中 石造り物があったが、説明も見なく通り越した、(少し消化不良)

斜面の石石造り物

道標を見ながら進みます

榁木峠に着きました、数軒の建物と弘法大師堂が建つ

南奥に 賢聖院

峠の先で、矢田への分岐辻

分岐は左へ、左に折れる右に 道標 「南 矢田山・・・」

その先暫く山間の道を歩く、右に「子どもの森」が広がる。矢田丘陵の公園

左に 追分神社

追分神社で街道は右に大きくカーブして南東に下る

すぐ右に、追分本陣・村井家がある。大きな家で大和郡山との分岐点であるため追分本陣と呼ばれている。

坂の下ったところから見た 追分本陣

角の 灯籠

道は十字路になっており真っ直ぐの道を進む丘陵を下る左には、追分梅林

坂を250mほど下ると道は分岐、二つ目の分岐を左へ下り100mほどで、第二阪奈道路を潜る

阪奈道路を潜り道なりに右にカーブして150mほど進み、T字路を左に折れる、暫く東(やや北寄りに)へ500mほどすすむと富雄川に出る

富雄川を渡る

橋を渡った先

その先左に 地蔵堂

地蔵堂前後の旧道沿いの集落は、白壁の蔵造りの民家が残る

すぐ先で砂茶屋交差点に出る真っ直ぐ東へ

更に150mほどの先で広い道路を横断する、そして50mほどさきで右からの広い道を見て左に曲がり東北へ進む。

100mほどで右に池を見る。池から300mほど進むと更に左に池があり、そこで右に大きくカーブして第2阪奈道路を潜る

再び第二阪奈道路を潜る

高架を潜り150mほど先で(五条畑2)道が分岐するので左側の道を進む

暫く308号線を進むと左に平松の池、池沿いに沿って左に大きくカーブすると信号交差点に出る。右に奈良県総合医療センターの建物が見える

信号交差点を308号線は右斜めに進むと、すぐ二つ目の広い道の信号交差点があるので、北東に308号線は進む

歯痛地蔵尊がある

やがて尼ヶ辻に入ると右に 垂仁天皇陵

すぐ先で、近鉄橿原線の踏切を越える踏切の右側に尼ヶ辻駅

秋篠川を渡る手前に、左から308号線が合流してくるところの交差点を振り返る

三条大路五丁目の交差点を越え東へ真っ直ぐ進んでいく

三条大路3をすぎ、三条大路2で国道24号線の高架を潜る

佐保川を渡り、三条栄町をすぎる

JR線の高架を潜る、右が奈良駅

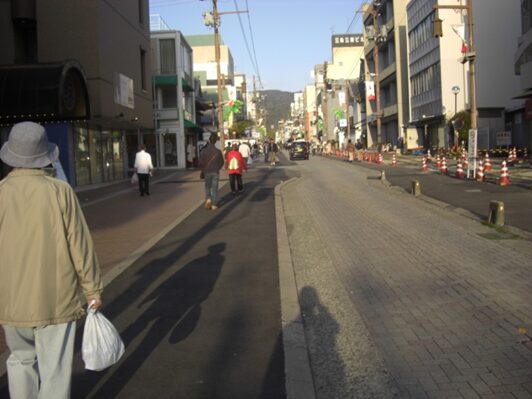

更に三条通りは続く、最も賑やかな町通りにでる

真っ直ぐ賑やかな三条通りを進む

右に猿沢池を見る

左は 興福寺

右角に菊水楼があり信号交差点を渡る 春日神社の一ノ鳥居

春日大社の長い表参道

歴史のある灯籠が並んでいる

春日大社で暗越奈良街道は終わりとする

暗越奈良街道 完

コメント