2012年12月31日

尼崎の神崎川堤防の旧渡し跡~福知山線塚口駅の北側~伊丹市昆陽池の西側~宝塚市小浜宿~武庫川の生瀬橋~蓬莱峡~有馬温泉

12月31日 大晦日に歩き修めをする。

自宅4時40分に出てJR大阪駅へ、尼崎駅6時50分スタートするが、辺りはまだ暗く朝食を食べて少し時間を費やす。尼崎駅からスタート起点までは20分ほど歩いて移動、そうこうする間に明るくなった。今から歩く有馬道の途中宿の旧生瀬宿から有馬までの道は殆ど旧道が失われており、普段トラック等車が多く、また新道には歩道がなく危険と書かれていたので、12月31日であれば車も大型車もすくないと判断して今日しかないと思って決定。結果的にはその判断は正しかった。今日でも結構乗用車が多く、その上スピードを出す車が多く景色もいいがとてもゆっくり写真も撮れない状況で10kmほどの距離で1人も歩いている人に出会わなかった。普段の日であればとても歩ける状況でなかったので正解であったと思った。

今日はよい天気に恵まれた、風が強く寒かったが冬にしたら上出来であった。また生瀬から有馬までの道のり以外は車の多い国道を歩かなく、道幅2~3m幅の旧道で街道情緒を十分堪能できた。

生瀬から有馬までの10kmほどは殆ど上り坂で旧道は跡かたも全くなくなっている。

有馬道の1ルートは完歩したが、途中の宝塚市安倉で合流して有馬まで進む、別ルートが残っているので再度もう一日かけて歩く。

JR尼崎駅 6時50分 スタート

有馬温泉駅 16時35分 完歩

54.304歩 32.58km 2.479kl

有馬への道には

◉ 東からは今歩く有馬街道、尼崎~生瀬~有馬

◉ 南からは住吉~六甲山越えの魚屋道

◉ 西からは天王谷越えで南回りの湯乃山街道

◉ その他、唐櫃越え・摩耶越え・布引越えなどがある

JR尼崎駅、朝が早いのでまだ暗い、暗い時は歩いていても楽しくないし、それ以上に危険だから、駅近くで朝食を食べる。

JR尼崎駅の北側を東に広い自動車道を進み神崎川に架かる神崎橋へ、そこから堤防伝いの道を暫く進むと神崎川の旧渡し跡に出るそこが有馬街道の起点。朝から冬にしては珍しく最高の天気で明るくなるのも早い

途中、神崎橋の西詰交差点の高架下に、

神崎一心の戦碑と祠

建武の中興の恩賞に不平を持った、足利尊氏軍と楠正成・新田義貞軍の戦場跡。尊氏軍が敗れ九州へ逃げ延びる。

神崎橋西詰に出て堤防を歩く、神崎川・猪名川・藻川が合流するこの地は古くからの交通の要衝として栄えた。京から有馬へ向かうには、一般的には、舟で下ってきて、ここから陸路をとった

堤防に沿って神崎橋バス停を越えた少し先の信号が 神崎の渡し跡

少し明るくなった、交差点のここがスタート地点で西へ進む道

有馬道 起点

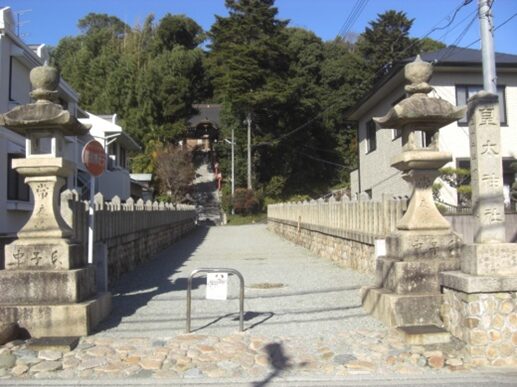

起点を西に進むと右に鳥居が立つ

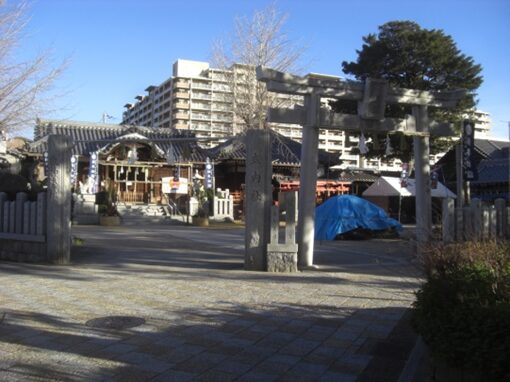

右奥にある須佐男神社の参道入り口の 鳥居

鳥居の傍に 浄土真宗 瑛光寺

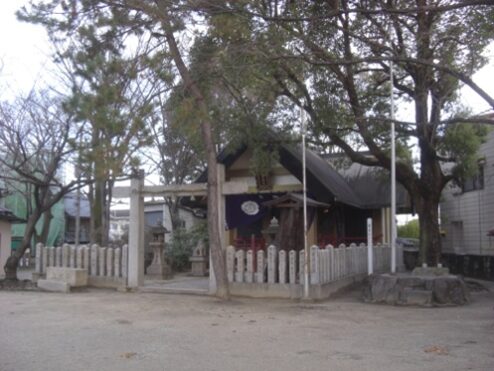

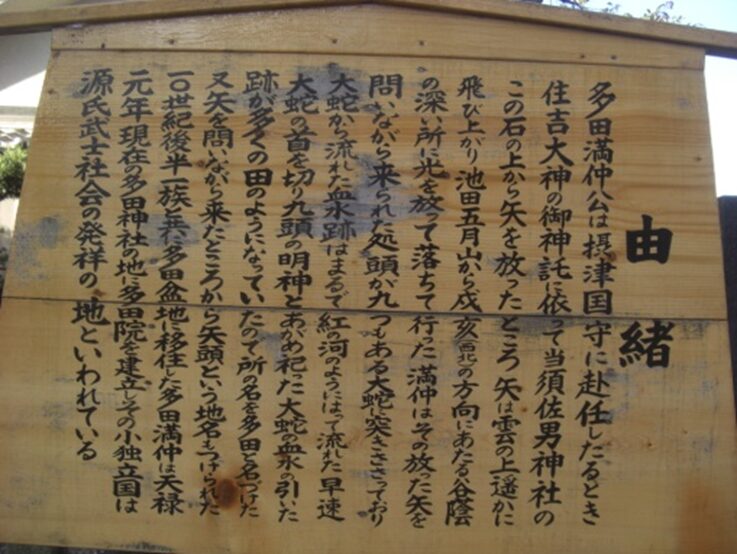

須佐男神社

鳥居の前の道を少し進むと四辻に出るので、右に折れる。

その右に折れる左角に 道標の祠 「右 伊丹 左 尼崎」

右に折れて北に進む旧道

右に須佐男神社を見て北へ

右側に、ダイセル化学工業の工場突当りを左へ

左に折れた先の道

ダイセルの工場が切れた右への道、有馬街道の東側のルート(後日歩いた別ルート)

右角に 道標 明治11年(1878)の銘、「右 伊丹中山池田能勢 左 昆陽小浜有馬三田」、移動されて今ここにある

京都・大阪方面から有馬温泉へ湯治に行く道筋を多くの旅人は、古くから「有馬街道」と呼び親しんだ。

今日、市内には有馬道は②コースあったことが知られており、神崎から北上し、藻川沿いに猪名寺・伊丹に至る本道と、神崎から次屋・下坂部・久々知・上坂部・塚口を通って昆陽に至り宝塚市内で本道と合流する間道とがあった。

この道標は明治11年7月に神崎と次屋との境界に近い本道と間道の分岐点に建てられていたが、昭和30年代に道路改良工事でこの地に移された。(尼崎教委)

その先真っ直ぐ進んで交差点を越える

すぐ先で松本五差路交差点に出る、真っ直ぐの広い道路を進む、右手に郵便局

広い道路が右にカーブした先で、次屋2交差点に出るので

交差点で左からの広い道路と、道なりの広い道路の間の細い道を北西に入っていく

左に下坂部小学校、東側を沿って進む

小学校が切れた先で左に折れる

側溝沿いを少し進んですぐまた右に折れる

ここを右に折れる

右に折れた道

左側に 真宗智足山 蓮生寺

蓮生寺の前を北へ進む

左に 伊居太神社 常願寺跡・厳島神社跡

この地域には遺跡が多い

神社の北で右に折れ、左に関西スーパー

その先で名神高速道路の高架を少し左の交差点に迂回して潜り向こう側に出る

高架を潜り真っ直ぐの道を250mほど進む

東側(右)には広い車道が通り並行して北へ

その先交差点を左やや斜めへそして20mほどで右にカーブする

更に右にカーブした先20mほどで付き当たるので左へ

すぐまた先で交差点に出て、交差点向かいは、公園となる

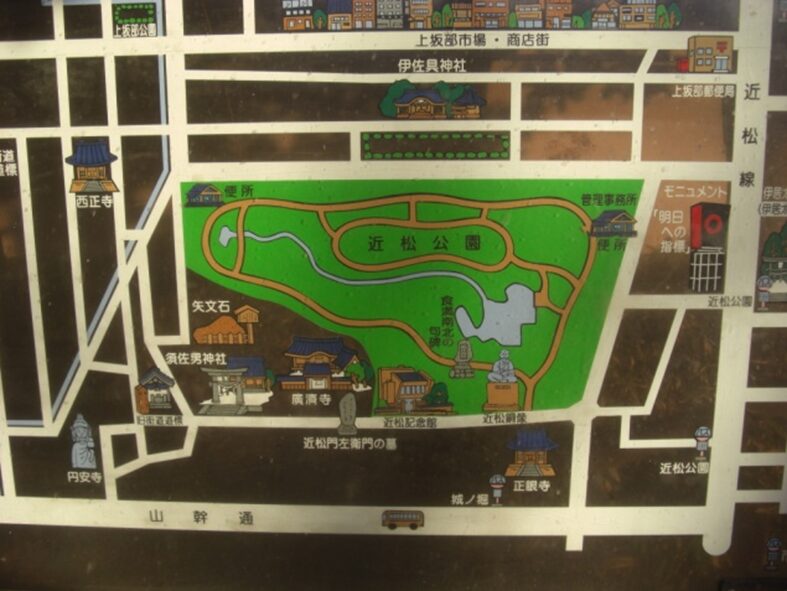

旧道は公園の中を(塀に向かって)進んでいたが、今は消失しているので左に迂回するか近松公園の中を歩く

公園内には 近松記念館、廣済寺、須佐男神社 が建つ

公園地図

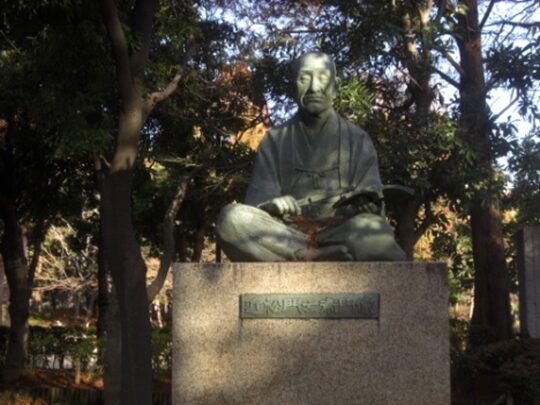

近松門左衛門の像と石碑

公園の南側の道を振り返る右に近松記念館

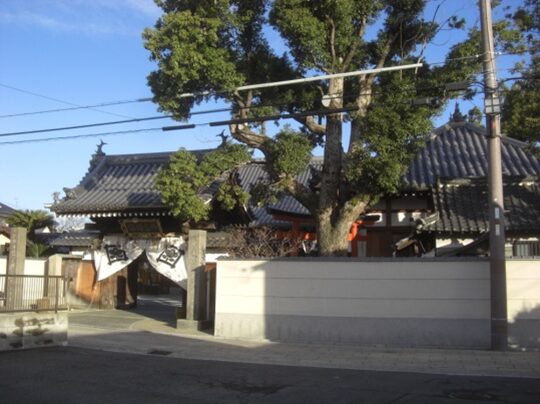

近松門左衛門の墓がある 廣済寺

近松門左衛門の墓

境内には、生野郡太夫タネ次の墓、当地の代官松平丹下忠敦夫妻の墓、尼崎城主の一族松平忠将夫妻の墓(丹下の父母)当山開山 日昌上人の墓山本九右衛門の墓、近松の協力者の墓が並ぶ

久々知須佐男神社

神社の過ぎた角の道を右に折れる右角に 祠

角から振り返る

その右に折れる左の角にも 祠と道標 下部が埋もれている 「右 中山有・・・ 左 尼崎西・・・」

右斜め前方に 伊佐具神社 が見える

その先で側溝が左から接近して街道に沿ってある

右を見ると近松公園の北側の筋が綺麗なのを見て進む

一筋目の十字路を左に側溝を渡り進む

左に折れた道は狭い、水溜りがある

左に浄土真宗 西正寺

西へ狭い道を進むと右に クスノキの大木

大木から150mほど進むと十字路に出る

十字路左角に 道標

十字路を右に折れる先

右に折れて200mほど先の、上坂部地区で606号線の広い道路で旧道は突当り消失。森永製菓塚口工場の中をかつての旧道は通っていた

止む得ないので左に迂回し福知山線に出て線路に沿って北へ、すぐ先の塚口駅前を抜けて、役の北側の踏切に出る。旧道が復活する

JR福知山線の塚口駅前、駅の北側の踏切を渡ります、旧道復活

旧道に復活して、踏切より森永製菓を見る。この工場内を旧道は通っていた

踏切を渡り進むが、この辺りは開発も進み旧家もなく新しい住宅やマンションに変貌している

その先で、小さな川を渡りすぐ先で、更に右からの川の橋を渡り、川沿いに少し進む

そしてまた川がT字に合流したところで川を渡ったところの13号線に突き当たるので右に折れる(正面の三階建ての建物の前)

右に折れると、阪急神戸線の高架を潜る

新しい広い道を150mほど行くと、道路右にサンクスがあり塚口本町7信号交差点を左に折れる

左へ50mほど進みまた右に折れる

右角が 塚口城跡 城跡の 祠

城跡を右に見て、右に折れ80mほど先十字路を左に折れる

室町時代から戦国時代にかけて登場する中世城郭。市街化のためその面影はほとんど見ることは出来ない、旧村の東端と北端部にわずかに遺構が残る。高い土塁をめぐらした外側に広い濠をもち、2町四方の土塁で囲まれていた。

塚口城跡は、塚口寺内町とも呼ばれ、一向宗興正寺派の別格本山であった塚口別院を中心につくられた町割り場であった。同院は現在正玄寺といわれている。(尼崎教委)

城跡の 祠の前の石碑

右に折れる左り角にも 祠 と皇紀二千六百年記念碑

祠の前から城跡を見る、街道は正面を進む

その先80mほどの十字路で左へ

左に寺内町の一角に 浄土宗 願生寺 新しく建て替えられている

塚口本町筋を進む塚口は 浄土真宗興正寺の別院「塚口御坊」の寺内町として発展した。文明15年(1483)に蓮如が有馬温泉の帰途に立ち寄った。

現在、地内町の面影は新しく建てられている住宅で面影は見当たらない。

左にミヤケハイツがある前の細い十字路を右へ

右に入る細い道、塚口本町二丁目5

北西へ進んでいくと右に 浄土真宗 報徳寺

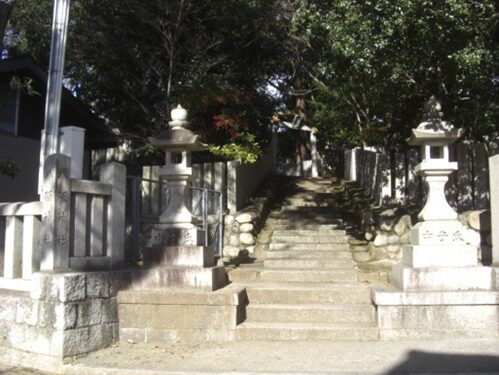

その北側の、塚口神社

そのすぐ先で606号線に突当り渡れないので左に迂回して向こう側に出る

左に迂回して阪急伊丹線の踏切を渡り線路に沿って606号線を横断して、ほん少し先で旧道に出て左斜めに進む

住宅内を進むと前方に墓地があり、墓地の西側を巻き乍ら進む

その先で旧道は広場に遮られ焼失している。本来は真っ直ぐ通っていたが、止む無く左に迂回して広場の向こう側の旧道に出る

左に迂回すると、142号線の広い塚口小学校北の交差点に出て右に折れて300mほど車道を進むと、左にラーメン来来亭がありそのすぐ先で旧道に出て左斜めに進む

復活した旧道を進む

伊丹市稲野町辺りも完全に市街化されている

小さな川を渡り細い道を進む

その先、南野二丁目3の十字路で336号線を越える

その先、道が分岐右に折れすぐまた分岐する辻を左に折れる。右に折れる右手にメゾンらぽーるが建つ

左に折れた道筋

非常にややこしい街道、とても前もって調べておかなければ歩けない

進んでいくと正面に山陽新幹線の高架が見えてくる.道は高架で通れないので、少し左の交差点で高架をくぐり北側の旧道に出る

突当りを左に迂回する左に 南野神社

隣に 愛宕神社 がある

山陽新幹線の高架、その下道に沿って小川が流れる、潜ったところですぐ右高架沿いに100m進み北側の旧道に出る

旧道に入り少し左に屈曲して80m進む

南野北一丁目8の小さな五差路に出る北への道を80m進むと

右からの142号線の車道と合流する合流した車道向かい右にセブンイレブン

車道を渡り、右斜めの細い道を入る

すぐ先で車道を横断する。車道左は142号線の美鈴町交差点。横断して真っ直ぐ進む

暫く北への道を進む途中、鈴原町6の十字路を横断

この道は車が走らないので歩きやすい暫く歩くとやがて昆陽東6で広い道路を横断する

横断する左に 祠

更に進むと334号線の道路を横断左に昆陽6丁目の信号交差点がある

昆陽3の町筋

右に酒井硝子店の先50mで

西国街道 と交差する四ッ辻

四ッ辻の手前左角に 稲野村道路元標

今歩いてきた道を振り返る

左右の道は西国街道

西国街道右(東側の道筋)昆陽3丁目50

西国街道の左(西側の道筋)

十字路より少し戻ったところで左に入ったところに 西宿寺

西国街道と交差した十字路より150mほど進むと突当りとなるので左に折れる昆陽4丁目で左にれるが、その右手に 東天神社

東天神社前にある 道標 南面「左 中山 三田 小浜 有馬」西面「右 大坂 尼崎」今にも隠れそうになっている

右に神社を見て切れたところで十字路を右に折れる

神社に沿って右に折れた先50mほど先で171号線に突き当たるので、左の昆陽交差点で横断する

横断して北へ142号線の車道を暫く歩く

すぐ先のバス停の傍に 歌碑

たちかへり みちあるみよに

あはむとや をなしきやのの

まつむしのこゑ 藤原家隆

その先を進むと右に細い道が分岐するがすぐ行き止まりとなっている

右に大きな 昆陽池、面白いのが池の中の島が日本地図となっている。横から見えないが、上からの資料を見ると

右の昆陽池が切れると中野大橋南詰交差点にでる

中野大橋を渡りすぐ左に折れると、右(北西)への入る細い道がある

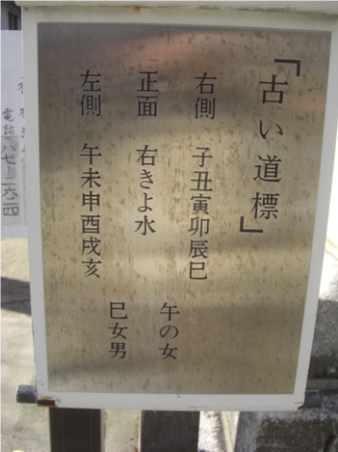

旧新田中野村への入り口 道標と常夜灯と提灯つり が立つこの付近で有馬方面と中山寺方面へ道は分岐した。

街道の左側に、 北向き地蔵 台座に「右 行基菩薩道」昆陽寺への道を示す。傍には、妙見講の人々が建てた 常夜灯が二基

中野の町筋を進む

街道情緒が出てきた、左に大きな旧家

旧家が残る街並み

伊丹中野信号交差点を越えて進むと、天王寺川のつつじ橋を渡る

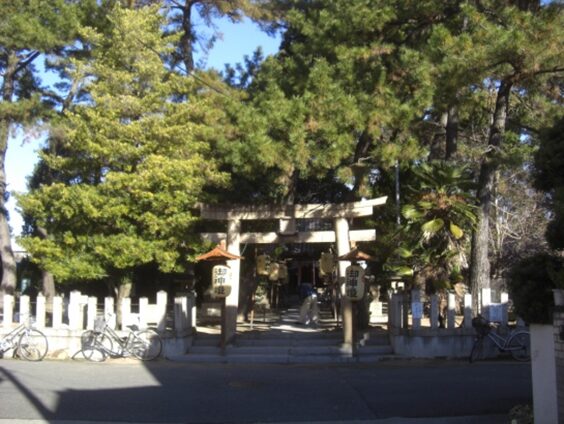

その先で、素戔嗚神社の鳥居前に出て、左斜めに曲がる門前の常夜灯の基礎に 道標「左 小浜 右 大坂」

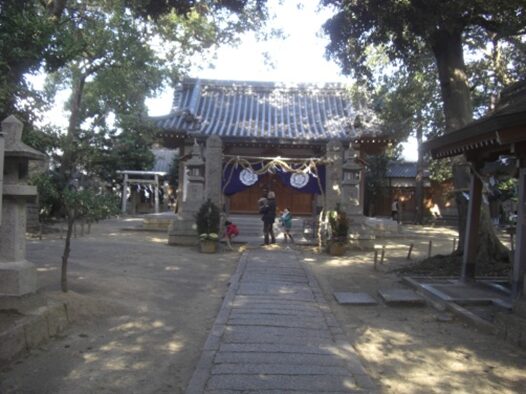

素戔嗚神社

神社の前を左斜めに曲がった先の道

左に 黄檗禅宗法雄山 常休禅寺

お寺をあとに旧道を進む

142号線の広い車道を横断して真っ直ぐ進む

暫く進むと右から有馬街道の別ルート(スタート起点近くで分岐した)が合流する。

合流の辻 安倉姥ヶ茶屋の辻

茶屋前の 道標 と 地蔵の祠

寛文八年(1668)の銘、兵庫県下でもっとも古いもの。「右ハあまかさきみち」「左ハいたミノみち」

別ルートの有馬街道が合流するところの道

今歩いてきた有馬街道本道

合流辻を少し進むと、正面右手には下の池、正面に下の池公園があり、左に曲がり50m先の安倉南1交差点で右に、公園に沿って西側を進む

安倉中4丁目交差点~右に安倉小学校前を通り142号線の車道を暫く進む

右に、マックハウスがある車道を挟んだ左斜めに入る旧道がありそこを左に進む

この辻を左に入る

少し先で、167号線の広い道路、上安倉交差点で歩道橋を渡る

交差点すぐ前に 松林寺

交差点を横断し真っ直ぐお寺の西側を進む

すぐ先右、安倉第一会館前に 道標「右大阪ミち 左京ミち」

その先を進むと、中国自動車道の高架道路に阻まれ道は消失、右側にある高架トンネルを潜り北側に出る

反対側に出たところで、左斜め(北西)にあった旧道が消失しているので高速道路の北側の側道を進む

その先宝塚ICで右にカーブして左に更にカーブして沿う迂回道

旧道は、このICの真中を西に抜けていた

ICのすぐ先で十字路があります、右から 京伏見街道 が合流する(歩いています)。右に折れて東に進むと西国街道の瀬川宿 (箕面市)に至る

有馬街道は十字路を左に曲がる

京伏見街道の東進の道を見る 消失した旧道はこの十字路の少し東側(向かって右)に通ってきていた

今来た道を振り返る伏見街道と交差する角に 小浜村道路元標

十字路を左に折れた先には、中国自動車道の高架を潜ると小浜宿

小浜宿に入ります

【小浜宿】

有馬街道の宿場の一つで、京伏見街道・西宮街道も通り交通の要衝であった。

小浜は伊丹台地の西に位置し平安時代頃までは瀬戸内海が深く入り込んだ浜であった。

15世紀末に入り、覚如の末裔である一向宗の善秀が小浜庄を開き、豪摂寺を建立しその時、小浜を城塞化、地内町として一向宗勢力の拠点となり戦国大名や織田信長に対抗した。戦国時代を乗り越え有馬街道などが通る交通の要衝として栄えた。豊臣秀次が豪摂寺の娘を側室にしたことから秀次失脚の時、焼き討ちにあった。

その後復興した小浜は江戸時代に入り正式に小浜宿として発展。脇本陣や旅籠、商家、馬借が沢山出来た。また、名水「玉の井」を使用した酒造「小浜流」が発達。灘五郷に先立つ大酒造業地となるが、18世紀から次第に灘五郷に吸収され消滅する。

1723年大工の組織「小浜組」が結成され、大工の町として知られるようになる。

また、南西北を迂回する大堀川に対し、東に溜池を堀り、周囲に土塁を構え城塞寺内町として整備し、街道ごとに三方に東門(京伏見街道)、北門(有馬街道)、南門(西宮街道)に通じ、南北750m・東西400mの構え小浜城とも呼ばれた。

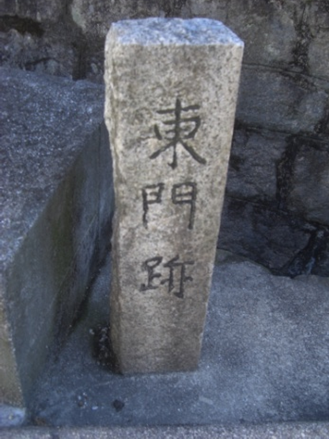

小浜宿に入る入り口に 東門跡の石碑 道を挟んだ向かいには、制札場 があった

左に小浜宿の案内と 祠と愛宕宮

宿の東側から中国自動車道の高架を潜る、真っ直ぐ100m余り進み、T字路を右に曲がり20mほど進み、左の道に入る。80mほど進むと左に市立小浜宿資料館があり北西角の交差点を右に折れる。更に100mほど先の交差点を左に折れる、交差点の北東角に市立小浜工房館がある。交差点を左に折れて30mほど進むとT字路となり右に折れる。T字路の突当り先は本妙寺が建つ。右に折れて、140mほど先で宿の北側を流れる大堀川の橋を渡り50mほど先で右からの道と合流して左へ、すぐ左先に市立歴史民俗資料館が建つ。小浜宿をでる。

宿出入り口は何度も宿独特の鍵の曲がりとなっています

高架を潜り進んでいくと左に 道標 元禄15年2月(1702)の銘、 「従是右昆陽寺行」「きやうき与尼崎江」

突き当たるので右に折れる。住宅は新しく建てられており宿場の雰囲気はないが、正面はかつて、旅籠「菊屋」跡

右に折れてその先右に 道標 が二基 「左 三田有馬 右 中山 大坂 道」 嘉永五年正月銘

そこは右T字路で左に折れて進みます

その前を少し真っ直ぐ進むと左に 祠

その先突当りに 浄土宗長寿山 法仙寺

小浜宿内の江戸時代の制札

正徳元年(1711)主要な街道筋に高札場を設けた、小浜に当時の高札六枚と慶応二年(1866)の一枚が残っており、共に宝塚市指定文化財になっている。この制札は当時のものを復元したものです。

制札場の十字路を札ノ辻と呼ばれ街道は右に折れて北に進みます

井川家住宅 江戸時代初期から残る、清酒「菊仁」の造酒屋

向かいに市立小浜宿資料館

資料館の南に 浄土真宗本願寺派 豪摂寺

小浜御坊と呼ばれ戦国期にはここを中心に寺内町が形成された。

資料館より少し西に進んだ十字路左の、南門跡から別ルートの有馬への西宮街道 が合流してきます

資料館の前を真っ直ぐ西の奥に、後ろは大堀川となり、宿の西端に当たる 皇大神社 小浜の産土神創建は不明

皇大神社の向かって右の燈籠の袂にある 道標 「右 きよ水」西国25番札所清水寺(加東郡社町)に参詣する人のためのものと思われる

資料館の角を右に折れ、更に小浜工房館の十字路を横断して真っ直ぐ進む

宝塚市立小浜工房館とんちん館 大工の町の紹介施設

十字路左に折れた正面に 法華宗 本妙寺

もとのとんちん館の十字路に戻り北に進むとT字路になります(北之口町)ので左に折れます、再びT字路となります、正面は「酒造り茶太跡」、ここで西宮街道が合流するのが正しいのかもしれません

やがてその先の宿の北端近くに 北門跡と北の愛宕さん(宮)の小詞

小浜宿の東・南・北の三ヶ所の宿門が設けられ、ここに北門があった。

その傍らに火難を除く 火伏せの小祠 が、北の愛宕さん(宮)である。毎年八月町内の人々により北の口町のお祭りが引き継がれている

すぐ大堀川に架かる国府橋を渡る、宿の防御濠になるほど深い渓谷になっている

国府橋から宿を振り返る

いわし坂

北門を有馬街道へ出た道、現在は国府橋がある、瀬戸内海の浜であった時代、いわしを荷揚げしたと伝わる

橋を渡った右民家の袂に 道標 「右大坂 左の(野)道」橋を渡り辻を左に曲がる

左に曲がる辻から振り返る

左に折れたすぐの角に 旧和田家住宅 江戸時代の中頃までに建てられた宝塚市内最古の民家遺構。

現在市立歴史民俗資料館となっている邸内に小浜の東入り口付近にあった道標が移されているが逸した。

すぐ先右に 売布神社示す町石 分岐点の辻で右が参道への細い道

米谷村の中心から売布神社参道へ向かう道と有馬道との分岐点の東側に建つ。「従是北八丁」

(寄り道)で細い道を少し入っていくと、大きな 常夜灯が一基 立っている

米谷1交差点を渡る

交差点を越えた右奥に 園慶寺

更に先を進むと、JR福知山線の踏切に出て渡る

踏切を渡り左に線路に沿って曲がり、数十mで右斜めに曲がる道を進む

今度は、阪急宝塚線の踏切を渡ると踏切左直に清荒神駅

北西への道を進む

山崎医院の手前の細い道を右に少し入っていくと 八坂神社

綺麗なだんじりがが保管されています

街道に戻り町並みを進む

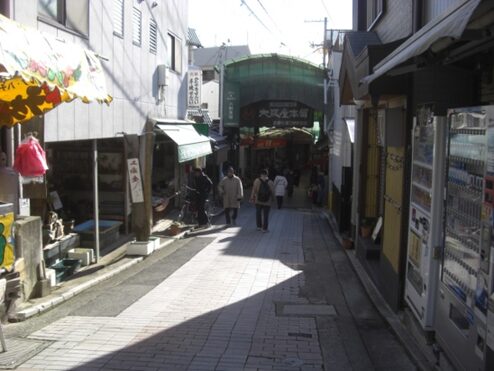

左への道アーケードの商店街があり先を進むと、阪急宝塚線の清荒神駅に出ます

右に、清荒神を示す 町石 があり清荒神参道との分岐に立っている。その台座に 「従是八丁」、清荒神清澄寺の参道で ⦅寄り道⦆をします、参道の青銅色の鳥居を潜り長い参道を登る

右に立派な長屋門を持つ民家

結構人が歩いている、参道両側には沢山のお店が並ぶ

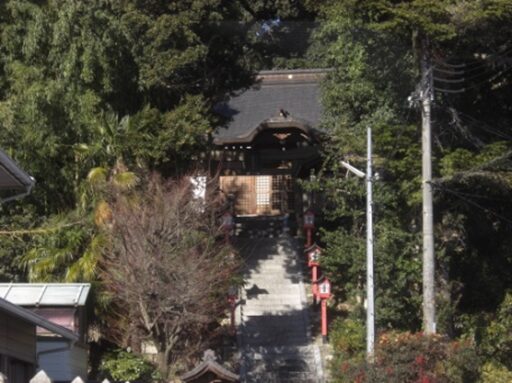

暫く歩いたところで山門が見えてきた

真言三宝宗の大本山 蓬莱山 清荒神清澄寺 本尊は大日如来。境内には著名な 三宝荒神 があり、神仏習合の形態が残る。

真言三宝宗 清荒神清澄寺

本堂

一願地蔵尊

参道の 灯籠と指差し道標 「清三宝荒神」

清荒神の賑わいを後にして、その先で小さな川を渡る

車道と交差する交差点を渡る

交差点を越えたすぐ右奥に 皇大神社

暫く新しい町並みを進みます

この辺りの左方向に、JR福知山線の宝塚駅がある

その先で、小さな川の橋を渡る

橋より右手の景観、山手にマンションが建ち並ぶ

橋を渡った先左に 祠と灯籠

右に池が、そのそばを抜ける

その先で、左にカーブしてJR福知山線の高架を潜る

高架を潜ると176号線の広い道路に出る176号線の生瀬橋東詰交差点を渡る

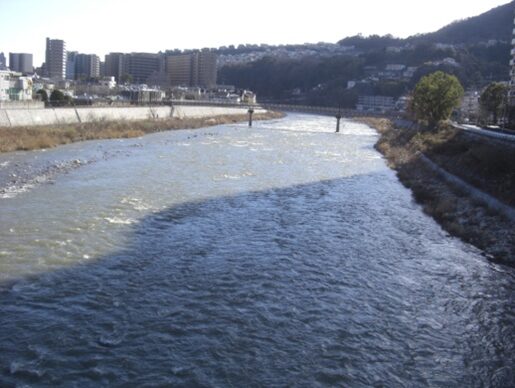

国道のすぐ先で武庫川に架かる生瀬橋を渡る。かつて元文三年(1738)の数年前までは舟渡しで、その後、土橋にかわった。

橋の上から右対岸を見ると、武庫川に沿って建つ、ツートンカラーの建物は明治23年神戸在住の英国人クリフォード・ウイルキンソンの建てたタンサン水の工場

橋から下流(南)を見る、宝塚の眺め

橋を渡り生瀬橋西詰の337号線の広い車道を渡り、歩道橋の向こう側の道を斜め右にカーブして進む。

橋を渡った交差点左から 西宮街道(起点)(歩いてます参考に) がここで合流する

お城の石垣を思わせる傍の道を上っていく

左に 生瀬皇大神社

神社の西に 西山浄土宗十方山 浄橋寺 善恵証空が仁治二年(1241)創建、有馬に行く途中に武庫川に橋を架けたことから命名したと伝わる古刹

木像阿弥陀三尊と銅鐘 は鎌倉時代作で重文

石造五輪塔 西宮市指定重要有形文化財

石造露盤 西宮市指定重要有形文化財

石造五輪塔 鎌倉時代~南北朝時代 西宮市指定重要有形文化財

二基の五輪塔は本寺が創建された当時の貴重な物

石造五輪卒塔婆 西宮市指定重要有形文化財

浄橋寺の東側で街道は北に大きくカーブして突き当たる、左に折れると真っ直ぐの道が続き、ここが生瀬宿の出入り口

生瀬宿

宿場の面影を今に残す生瀬宿

◉ 四十八とび太多田川 すべってころぶと水仏 お客はぼやいて酒テなし ほんまにつらいかごの足

◉ 四十八ヶ瀬すべってころび 可愛い息子までぬれ鼠 震えてぐんにゃり青びょうたん このまま捨てり

ゃ一大事 早よ有馬へ連れていき 湯女(ゆな)のなさけに湯壷に入れて ゆっくり養生させるわいな

(郷土史家長濃丈夫氏著“有馬路”から)生瀬宿の雲助が歌っていたもの

生瀬は西宮市北部の宿場町で、丹波、但馬と京、大坂を結ぶ商品流通の要衝として栄えた。宿場は武庫川の南の台地に広がった。宿は東西約6~700m一直線に続く。延宝五年(1677)の記録では戸数百三軒、伝馬役・人足役・駕籠持ち・旅籠・茶店などがあった。

一直線に伸びる生瀬宿の街並みかつては妻入りでむしこ窓、白壁あり黄色いあら壁ありで風情があったそうだが、今は殆ど改装か建て替えられて宿場の面影が消えようとしている

殆ど新しく変わってしまっているが、やはり雰囲気は残っている。小浜宿と違って、宿の遺跡は残っていないが、新しいが情緒が残る

宿の西端

宿の西端で坂を下り、左にコープコーべのすぐ先で小さな橋を渡ると宿も終わり、右手に生瀬駅

少しの間右にJR線

道は消失していて、短いトンネルを抜けます

トンネルを抜けるとすぐJR福知山線の高架を潜る

176号線の交差点に出る、正面の橋は武庫川に架かる西宝橋、橋を渡らず左に折れて少し176号線を歩く

少し右に武庫川に沿って車道を進む

武庫川の支流、大多田川に架かる橋を渡ると道は大多田交差点で分岐する

分岐する南西の角に 道標 有馬道と丹波道の分岐点 正面「木ノ元地蔵尊霊場」 「左 有馬道 右 三田道」

丹波道側の左に、祠

丹波道の川筋の街道

祠内の地蔵

丹波街道と有馬街道の追分で、右へゆくと三田を経て丹波へ、左をいくと有馬みち(湯乃山街道)。武庫川に流れ込むのは大多田川。生瀬から船坂までの道は大多田川の峡谷で、雲助の俗謡のとおり、「四十八とび・四十八瀬」といい大多田川が人の歩く道でもあった。有馬を目指す旅人はこの瀬を左右に飛び越えつつ大小のごろ石を踏み越え歩いた、大水や雪の時は更に大変であった。

この川の道は護岸工事で完全に消滅してしまった。代わって川の上方に七曲りの急カーブの道が作られている。ただこの道はダンプや車が多くて歩道もなく危険極まりなく、人の歩く道で無かった二度と歩きたくない道の一つ。

でも折角この道の峡谷には、屏風岩やなげ岩などの奇岩が連なり、また琴鳴山・しるべ岩・座頭谷など悲しい伝説地が残るが車で危険なので残念ながら見られない。大つるぎ、小つるぎと呼ばれた蓬莱峡を展望台から見て、1,5㎞ほど進み船坂の集落にはいる。

これから歩く道は船坂までは新道で、旧道は左の下、大多田川を沿って峡谷を上っていたのを想像しながら歩くしかない。

左の有馬街道へ曲がると、間もなくJR福知山線のガードを潜り右に川沿いにカーブする

ガードの下から追分を振り返る

新しい道の51号線を進む、歩道はないどころか、歩くための白線もない。これは危険だ

かつての旧道は左の下の大多田川を上っていた、橋から下流

橋から上流

このような道をひたすら車に注意しながら歩く

座頭谷バス停、石碑 が立つが分からない、何か悲しい伝説が残るらしい

この左側の谷で川が分岐していて、峡谷がかなり険しい、よく旧道があり歩いたものだと感心する。

この辺り左が 蓬莱峡

新道は急カーブして右鋭角に曲がり一旦戻るような形で坂を上っていく。急カーブする所で真っ直ぐの道があるが柵をして通行止め、もしかしてかつての旧道か、でも川沿いでないから違うだろう。どちらにしてもこの先で道は消失している。今の新道が出来る前の道だろう

左の谷を見ながら進む、建物があるが蓬莱教の温泉のようです

Uターンした上り道

結局かなり上まで上りながら戻ってしまった。有馬はこの谷間のかなり先だ

やっと再び左にUターン

かなり標高の高いところを西に進む、この道は街道ではありません

七曲道を進んでいます

この地蔵は昭和43年有馬からの帰り、車ごと崖下に落下した親子を祀った地蔵さんだそうです

左前方に有馬の方面が見えてきたようだ

曲がりくねった道を下って暫くまた川沿いに進むが、船坂に近づくと川は左に離れていく。川が少し離れたので屏風岩は見えません。ほぼ真直ぐな道を1.5㎞程下ります

船坂東口バス停、やっと民家が見えた

私はここで間違ったようだ後で資料を調べると、旧道は船坂東口バス停手前で右の山道へ入る。

今の船坂小学校のある所から竹林に入り急な坂道を上って善照寺の前に出ていた。善照寺の前を通り金仙寺側の横を抜けて上山口に出て、有馬川に沿って温泉に向かうのが古い有馬みちと書いている。

ただ、古い道というのは多分中世を指しているのではないかと思う。江戸期には多分私が歩いた道が正しいのではと思ってきたが、いずれにしてもハッキリわからない

船坂東口バス停の所で左の道に入り、小さな橋を渡り集落に入った。ようやく新道と離れることができた

湯山街道の標識が立っています。湯山街道を有馬道と記載している資料もありますが。私が調べた範囲では明石城跡の西、明石川の西袂の西新町1交差点を起点に、山陽道と分岐して明石川に沿って北上する三木街道が三木市の三木駅の川を挟んだ南側の本町の交差点を起点とし、西への姫路道起点、東への湯の山街道起点となり、湯の山街道が有馬に通じている道だと思う。この標識がどちらのか思い出せない

集落の中の道を進む

里山風景の古民家

再び橋を渡る

ここの辻で右に進むと、新道に出て船坂小学校前交差点に出る、中世の旧道はそこを上っていき、善照寺に出ていたようだが

私は左の道を進んだが途中で道が消失したので、ここに戻り右の道を進みました

船坂小学校前交差点にでて新道と合流この交差点を右に曲がり急坂を上るのが古い街道

私は新道を真っ直ぐ進んでしまった。船坂の集落周辺の旧道をうまく歩けなかった

小学校前交差点の先、左に船坂公会堂のある交差点左角に

道標 大正四年(1915)に建てられた道標で、 「右 西宮 左 大坂宝塚」

道標のある交差点を越えた右に

舟坂山王神社

その先暫く新道を進む

その先、船坂交差点で西宮北有料道路の高架工事が左右に通るため工事中で数年後にはまた景色の様子が変わるだろう。この先も新道を進むが旧道は重複する部分もあるがほとんど失われている

暫くまた数キロこのような歩道のない新道を歩きます

神戸市北区に入る

何か変な空模様

松尾バス停

単調な新道をかなり歩きます

食事関所の看板のレストラン、古民家を改装したのかな

少し急な坂を上る

坂を越えると前が開け車が多く駐車している、温温泉に着いたのかな

有馬ゲートを左に見て、芦有ゲート前交差点を左に折れる

その先は真っ直ぐ南に有馬温泉街に向かって進んでいく

緩やかな下り道、見えてきました、間もなく終わり

有馬の町に入いりました

軒下に変わった形の 灯籠

間もなく、六甲川の杖拾橋(つえすてばし)に到着

橋より左(上流)の方向

橋より右の有馬温泉の中心地方面

有馬杖拾橋より 歩いてきた方向を見る

有馬杖拾橋の東詰袂に 道標 大正11年の銘温泉場・宝塚・瑞宝寺の方向を示している

有馬温泉の温泉市街地にはここから杖拾坂を六甲川に沿って下っていく

すぐ右に、医師薬地蔵尊の祠

坂を下る途中左に 雪国稲荷神社

更に太閤通り坂を下っていく

振り返ったところ

やがて右に架かる太閤橋交差点に出ます

太閤橋の交差点を過ぎると、神戸電鉄有馬線の有馬温泉駅

12月の日も短い、16時35分完歩で丁度日も陰ってきました

有馬街道は一応ここで完歩とする、六甲山越え魚屋道と合流

有馬道(湯山街道)ルート完歩

コメント