2012年3月3日

安土駅前~鳥居本の中山道殿合流点

安土駅前の街道

駅前広場と安土天主タワー(土産物店)

八幡神社

神社の東隣に、天台宗 平等寺

安土駅方向を振り返る

街道左に安土小学校その西側の筋に可愛らしい 祠

1日目に寄った、永照寺の東側に 真宗大谷派壁堂山 法福寺

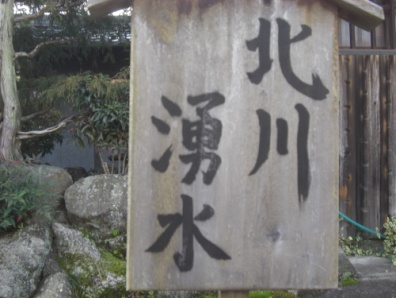

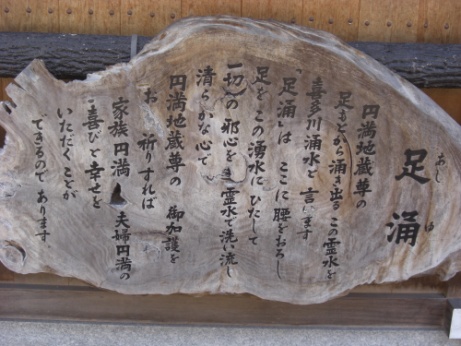

円満地蔵尊 街道の西側、安土小学校の裏側の筋に祠があって、そこに足湧と北川湧水の案内。

駅前から真っ直ぐ北に進んでいる街道に戻り。少し先の十字路左にみどりや右に公民館の所で右に折れる。

右に折れて少し進んでいくと十字路があるので再び左(北)に曲がる。

十字路左手前角に、朝鮮人街道、安土城跡の 道標が立つ。

十字路の正面奥に 東南寺

東南寺はかつて、天台宗中本山として勢威を誇った。織田信長や足利義晴の文章はじめ、屋根瓦に足利氏の家紋である「二両引」が残る。本堂 には木造地蔵菩薩立像(重文)

北へ進み、松原信号交差点を越えていく田園が広がり、右前方に安土山が見えてくる。

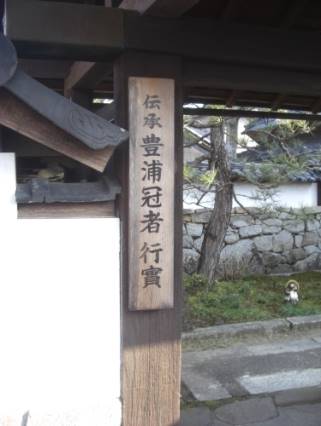

右に、下豊浦お旅所バス停、右奥に、活津彦根神社御旅所の碑

前の街道を北に進むと、活津彦根神社の鳥居 そこの十字路を右に折れる。

鳥居を真っ直ぐ進む道は神社への参道、鳥居で右に折れた街道筋。

暫く東に進むと突き当たるので左に。

突き当たった右手前角に 常夜灯 左に折れた街道筋。

お堂

地蔵の北隣に、東家の元庄屋の大きな建物と敷地。

街道左には改装中の 正禅寺

正禅寺の前の、ほうや地蔵尊

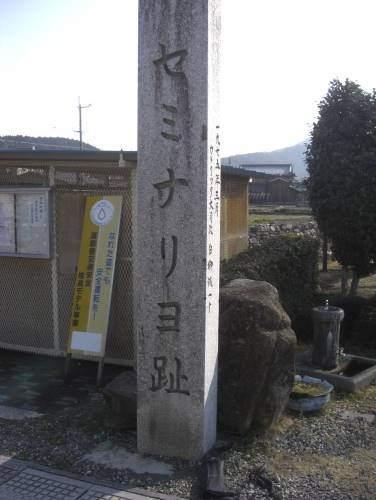

街道の右奥に セミナリヨ址の碑

安土セミナリヨと三木パウロ日本二十六聖人の一人の 顕彰碑

イタリア人宣教師オルガンチノによって建てられた日本初の キリシタン神学校跡

街道に戻ったすぐ先左に 石造りの祠

少し街道を進むと下豊浦北信号交差点に出るので右に折れる。

右に曲った街道

右角に折れた 道標

左に安土山の安土城址

街道は左に安土城址をみながら真っ直ぐ東に進むが、安土城址前交差点を左に曲がり、

ここで安土城址へ⦅寄り道⦆をする。

安土城址 への入り口、若い時分に来たときは何もなかったが、今は整備されて入り口に木戸まである、入場料もいるようになっている。

安土城は何回か来ているのでここまでとする。正面の石段を上っていく、石垣が山上まで続いている。

織田信長の天下統一への居城、石垣や天主跡、本丸跡、大手道が整備され広大な城郭跡が彷彿させる。また重要文化財の総見寺の三重塔、仁王門が山上に建ち琵琶湖の絶景が望める。余りにも短い歴史であった。

何回か来ているが、肝心の写真がないことに後で気が付く。また機会を見つけて写真を撮りに来る。

安土城址を後にして車道を暫く進む。左 安土城跡

かつての旧道は、安土城址前信号を過ぎたあたりで右の田園の中を通り前方の北腰越え峠に出ていたようだが、今は完全に道は消失しています。

右山裾には、近江風土記の丘が広がり、県立安土城考古博物館、安土城天主を上部を模した信長の館、文芸セミナリヨ文化ホール、安土マリエート総合体育館がある。

また背後の山、観音寺山(繖山)に築かれた近江源氏佐々木氏の居城で、日本一の規模を誇る山城といわれた観音寺城址。また観音正寺、桑実寺がある。前回安土城と一緒に回っているので寄らないが、観音寺城址はまだ行っていないので、何時か行ってみたい。

前述の旧道この辺り右に合流していた 。北腰越峠

近江風土記の丘への道右角に案内地図板と 石碑安土町と能登川町の境界北腰越峠は深い切通となっている、信長が安土城を築くにあたり開削した。この地下部分をJRのトンネルが通っている。

きぬがさ山頂1.6㎞、桑実寺1.4㎞ 奉勧請西国三十三所の石碑が建つ。

風土記の丘への道

信長の館

峠の越えた先で道は三つに分岐、一番右の旧道を右に折れ東海道線の高架橋を渡る。

安土方向の遠望

これから歩く東近江市方面を見る陸橋を渡り左にカーブしながら繖山の山裾を下る道。JRの右(東側)を平行して北東に進む。

峠は近江八幡市と東近江市の境、坂を下る途中林の中に、宮澤作五郎君碑

続いて右に、文政五年(1822)に建立された 法華塔 足下に沢山の小さな石仏が並ぶ総見寺の領内であった当村住民の安穏を念じて、大乗妙典を一字一石に書いて祀られたもの。

坂を下ると小さな橋を渡る。

須田町の街並み、落ち着いた街道らしい雰囲気が残る集落。

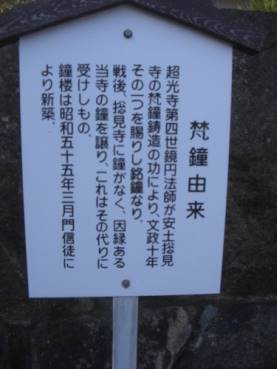

橋を渡ってすぐ先左に 照峯山 超光寺 寺宝樹「長寿のいぶき」樹齢200年を越える。

表門 もと安土城内にあった総見寺の裏門で明治十三年に移築された。桃山時代の建立と考えられている。

本堂再建記念樹 文政八年(1825)名木「三葉の松」を植樹、今日に至る。樹齢300年を数え、世に、幸福を招くと伝わる。

超光寺と街道を挟んだ向かいに 境界碑と祠

折れた 道標

境界石碑の前の街道南須田から北須田に入る。

須田川を渡る

橋の右手前袂に 道標 「不動山みち」右に川に沿って遡ること700mで須田不動の滝・須田不動尊参道。

街道は橋を渡り北へすぐ右に お堂

その先で十字路に出る、その手前右に 祠

北へ真っ直ぐ進むとその先で突き当たるので、左に折れてまたすぐJR線の手前右に折れる。

再びまた真っ直ぐの道。

右に、道標 「湖邊順禮二十四番 観世音 安楽寺道是より三丁」

街道より離れ右に少し⦅寄り道⦆をする。

参道を入ると右の溜池の傍に、山門跡碑

右に 六社神社

更に奥に進む繖山山腹に、天台宗 安楽寺 聖徳太子の創建といわれる。200段の石段を上る山深く静かでいいお寺。また境内よりの琵琶湖の眺望は素晴らしい。

愛宕神社

街道に戻り坂を下っていくと、右に坂下し祭りで有名な 繖峰三神社、柳谷観世音、行者堂、安倍鏡子の歌碑、望湖神社が右手に続く。

繖峰三神社前の街道

伊庭坂下し祭り

近年は5月の連休に行われる。この大鳥居より繖峰三神社に上げられた神輿三基に三神の御分霊を氏子の若衆が三ノ宮・八王子・二の宮の順に断崖絶壁の坂道(約1㎞)を無気味な音を立て勇壮な掛け声とともに山麓の大鳥居まで下る神事。

伊庭の祭りは一度は見やれ

男肝つく坂下し

あれを見やんせ、あれ二本松

御輿おとら、谷の底

繖峰三神社

北側隣に 柳谷観世音

続いて行者堂への参道石段を上る。

右に竹藪を見ながら進むと竹藪に 阿部鏡子の歌碑大阪船場に生まれ小学生の頃倒産し一家は故郷の能登川に住む。碑は1962年に建てられた。

此の路やかのみちなりし草笛を

吹きて子犬とたわむれし路 と刻まれている

街道はその先で左に曲がるが、その曲がる右に望湖神社、真っ直ぐ進むと御殿池に出る。

望湖神社

望湖神社のすぐ先で街道は左に折れるが、少し真っ直ぐ⦅寄り道⦆をしてみる。

分岐する手前右に 祠

分岐する辻すぐ右に 常夜灯と道標と小さな地蔵が並ぶ。

右に 日蓮宗統一山 妙啓寺

右に 愛宕神社御旅所が続く

伊庭御殿遺跡

江戸時代初め、徳川将軍が江戸と京都を往復する時に利用した休憩所の跡で、石列や井戸跡、今も残る指図(設計図)などによって建物の間取りなども分かっている。設計者は小堀遠州であるとわかっている。

現在は愛宕神社の御旅所として、石垣だけが当時の姿を伝えている。県内には同じような施設として、水口城(水口町)、永原御殿(野洲町)、柏原御殿(山東町)がある。

元の辻の街道に戻ると先にあるJR線を渡る。

JR線を渡った右手に 臨済宗妙心寺派 大徳寺

JRを越えた先で信号交差点の県道を横断すると、次の交差点を右におれるその右角に理容田中があり、この辺りは能登川の町。

右に折れ落ち着いた街道らしい雰囲気の良い街並を進む。

左手に大きな旧家が残る

重厚な立派な蔵が建つその先で、小さな川の橋を渡ると、100mほどで、右から県道が合流してくる。

合流したすぐ先の能登川北交差点を横断し、次の猪子信号交差点で右に折れる。

この辺りからの旧道は住宅で消失しており現在の分かる範囲の道を進みます。

右に折れた先の道。

200mほど先で右に、地蔵の瓦屋根の祠かつてはこの辺りから左に折れてJR猪子踏切に出ていたようだが住宅で消失している。

分からないが真っ直ぐ進んでJRの踏切を渡る。

踏切の先で右にみっちゃんという居酒屋があるのでその先の左に、大きな常夜灯が立っている、その角を左に折れる。常夜灯が道の目印として、旧道でなかったかとも思うが又は近くのお寺への目印か、

左に折れた右角にも小さな 祠とにかく左に折れて北に進む。

旧道がいまひとつわからないので、再度、JR能登川駅の南側の猪子踏切にでる。

この道は、先ほど猪子信号交差点で右折れした、次の林信号交差点を右折れした車道である。猪子交差点を右に折れて屋根瓦の祠から左に消失した旧道が進んでいてこの踏切に出ていたところ。

写真の前に、先に旧道と思って「朝鮮人街道」をゆく、の書籍にてらして歩いた道を先に説明する。彦根東高校新聞部の道探しと門脇正人氏がまとめた「朝鮮人街道」をゆくという本が無ければ、朝鮮人街道が詳細に歩けないほど参考にさせていただいています。有難うございます。

猪子の踏切を越えると、すぐ左への一筋目の能登川駅前にでる本町通りがあるが、そこは曲がらない。

そのまま川沿いに進むと右にツジトミがありその前を左に折れる。

駐車場の間を進むと

左に関西アーバン銀行があるT字路に出るので右に折れる。すぐ北側はJR能登川駅。

T字路を右に折れて進んでいくと、元町通りのバス通りの交差点に出る。正面には能登川南小学校、交差点を右に行くと能登川高校へ行く。その交差点を左に折れる。

元町通りを北に進む、街道は真っ直ぐ伸びている、途中左奥に能登川駅が見える。

能登川駅前通りを出てきた元町通りとの交差点角には、大きな旧家が建っている。

すぐ先左に 地蔵堂

すぐ傍には、能登川神社

垣見の交差点を横断

JA東能登川を左に見てすぐさきで本町垣見橋を渡ると左に 天神社

その先で左にカーブするが、明らかにかつての街道は真っ直ぐ進み、JR線を斜めに進み反対側の旧道に繋いでいたのが分かる、いまは消失。

左に折れる線路の向こう側にみえる 金剛寺

垣見踏切を越えるとすぐ県道のT字路となり合流して右に線路に沿って県道を進む。

今日は晴天で雪山の景色が綺麗、左に比良山系。

右に御在所

県道は今町交差点を過ぎて真っ直ぐ進むと、やがて愛知川に架かる八幡橋南詰に出る。

愛知川の八幡橋を渡ると彦根市にはいる、愛知川の西の遠望。

右に伊奈精機、左に物流センターを過ぎていく

右に神社の鳥居が見える

上稲葉町から下稲葉町へ入るところで、旧道はくの字に曲がって残っている。上稲葉町の信号交差点左斜めの道に入りすぐ先で右に折れて本覚寺の前に出る旧道。

くの字にまがった旧道が新道に合流する 車道を挟んだ右側に 本覚寺

以前はくの字に曲がり一旦新道の県道を斜めに横切り、本覚寺の前を通り、今度は左からの県道に合流していた、いわゆるS字の膨らみが反対に、今は消失している。

右の消失した旧道跡が田に変っている。

その先で、来迎川(不飲川)の橋を渡る。

橋の袂には、石仏や石塔が並んでいる。

その先で彦富信号交差点に出ると右角に増川建設の建物、左角にはGS、街道は真っ直ぐ進む交差点を左に

⦅寄り道⦆をしてみる。

まず、真言宗智山派成田山 明王寺

更に真っ直ぐ西に進むと 浄土真宗本願寺派円照山 浄教寺

同じ道を戻る途中には 彦留神社

街道に戻り進むと、両側は広い田園が広がる。

金田町、稲部町南信号交差点を過ぎ、やがて稲部町交差点に出ると稲部町交差点の左に 法然寺が見える。

稲部町交差点を真っ直ぐ道が続く。

稲里信号交差点を越えると左方向を見れば、法綸寺の屋根が見える。

右方向には、慈光寺の屋根が見える。

長閑な景色と雄大な雪山

稲里町で正面に山崎山が突き当たる 中世の山城址

県道は右にカーブして東へ進み、宇曽川を渡るが街道は直角に左(西)に折れる。山崎山の西麓を左から右に回り込み半周する。旧道は正面山の向こう側に出る。

左に折れた山崎の集落

右の高台に、黄檗宗長世山 國昌寺

國昌寺の参道入り口からの街道筋、建物は新しいが街道雰囲気が伝わってくる.

右に 祠

右に、仏性寺

山崎にはかつて朝鮮通信使の休憩所があり、「山崎御茶屋と呼ばれていた。」場所が何処にあったかは定かでないが

この地区。この先分岐するところで、右に進む、軽四輪車の手前.

右に折れた道筋

左に 道標 「奥山寺 従是荒神道八丁」

右に山崎山をみながら右にカーブ、その先左手浄宗寺の先で左にカーブする。左角の 真宗大谷派聖賢山 浄宗寺

左に曲がった先暫く真っ直ぐの道、正面左に荒神山が見える。

左に、荒神山山麓にある 荒神山神社の鳥居

T字路の左角に 道標 「従是荒神道八町」荒神山神社は神仏分離まで奥山寺と呼ばれていた。

参道

T字路の所から街道を振り返る街道はT字路を道なりに右の道を進み、荒神山の東側の山麓を進む。右側には、宇曽川が沿う。

右に折れたすぐ左には 天満天神宮

街道は宇曽川の堤防を進む、宇曽川は江戸時代には舟運に利用されていた。

暫く先で堤防を右に見て左の道に進む。

すぐ先で右にカーブして、宇曽川の天満橋をわたる。橋の手前左に

顕彰碑と道標 「左 八まん 右 千手寺」

千手寺は橋を渡らず川沿いを左に進むと荒神山の東北の山腹に建つ。

天満橋を渡ります。

天満橋を渡り続いてすぐ、須越川の横川橋を渡ったところから振り返ると正面に荒神山。

少し先で県道の交差点が東西に交差します、県道を左に北に進む。左斜め後方の荒神山の遠景。

日夏町に入り日夏交差点を横断。

日夏の町並みを進む落ち着いた気持ち良い街並。

右に彦根日夏の郵便局を過ぎるとその先、右に 浄土真宗本願寺派龍孟山 専精寺

左に苔むした 石碑

いい町筋なのだが結構車が多い。

右にカーブするところの左に、廣泉寺

右にカーブして少し東に進み、案内表示のある所で左にカーブ北に進む。

日夏町泉の表示と朝鮮人街道の 石標

右の側溝の水は綺麗、暫く真っ直ぐの道を進む。途中右に大きな 顕彰碑が二基

少し先左に 祠

廿呂町に入る 西国三十二番札所観音正寺御用達ノ天然湧水の碑

鈴鹿連山での降雨、降雪など四季を通じて豊かな木々、草花を育み地層深く浸透浄化を繰り返し、地下三百三十九尺より汲み上げた水で、約400年前の水と伝えられる。

高光大明神

湧き水のすぐ先で廿呂町東交差点を過ぎ、次の辻左に吉田医院の所を右に折れる。真っ直ぐ進めば開出今を経て彦根市街地に入る、彦根山にあった彦根寺への 巡礼街道である。

右に折れた朝鮮人街道

蓮台寺町交差点を越える、右にセブンイレブン。

蓮台寺町を更に真っ直ぐ進むその先の堀町信号交差点で左に曲がる、右角にBOO喫茶店。

左に折れた道筋

街道両側には田園が広がる。

犬上川に出るがその手前右に 白山神社旅所碑

犬上川の橋を渡る橋に歩道がなくまた車も結構走るので歩きづらい。

橋から右(東)の景色

橋を渡った少し先左に 白山神社

西今町を進む、西今町交差点右に 十王村の水 五個荘町の清水ヶ鼻の水、米原町の醒井の水とともに湖東三名水の一つ。全国名水百選にも選ばれている。

池中に六角形の 祠が建てられ、母乳地蔵尊が祀られている。

すぐ先右には 浄土真宗本願寺派蓮華山 妙嚴寺

その先小さな川を渡り左角にキリン堂、右にサークルKのある西今町の交差点を越える。サークルKのすぐ先で右に入る旧道を進むと県道の先左には、中央病院・消防署が見える。

右に入った先で道は分岐するので左の道を進み県道に合流する、右に城南小学校。

県道に出てかつての旧道は、信号の手前を斜めに渡り、くの字に回っていたが、今は消失して住宅に変っている。県道の新しい道が真っ直ぐ伸びるように改修された、県道を渡った信号手前左に彦根市消防署。

止むえず県道を進み、少し先でくの字に曲がって来たであろう旧道の県道に出てくるところ右に、にしき食堂がある旧道は食道の裏を通っていた。この辺りから再び旧道は右斜めに進み、その先県道沿いにあるびわこ銀行辺りの県道に出ていたが、今は完全に住宅で消失。

県道を進んだ小泉町交差点で振り返ると、県道に合流してくるかつての旧道の名残道が見える。

旧道はこの小泉町信号交差点手前に出ていた、交差点手前左にはびわこ銀行平田地区にはいる。

交差点を渡りすぐ先を左に少し入ると、八坂神社

隣には 本派別格本山 明照寺

門前には弘法大師 八十八の石標

県道に戻り真っ直ぐ進む。

左側に名刹 本派別格別院明照寺の道標 左に参道を入ってみる。

参道通りに 浄土真宗本願寺派天門山 得法寺

参道通りに 浄土真宗本願寺派 眞成寺

やがて参道を進むと正面に 明照寺

山門の前に芭蕉の句碑

百歳の景色を庭の落葉か

本堂の裏側に、芭蕉の没後に弟子でもある住職、李由が形見である笠を埋めたとされる。

「笠塚」李由の句碑

乞食の事言うて寝る夜の雪

明照寺は、もと天台宗の寺院であったが、明徳元年(1390)浄土真宗に改宗した。庭園は江戸初期のもので彦根市の名勝に指定されている。

街道(県道)に戻り北に進む、右にしまむらを見てその先小さな川を渡り信号を越すと右に 教道寺

そのすぐ先の雨壺山信号交差点で変則な交差点となっている、直角に左に折れる道を曲がる。

左に折れた細い道を少し進む一つ目の筋を右に折れる。

右に曲がり少し歩いていくと左に 祠

先ほどの変速の雨壺山交差点で分岐した道が、右に合流してくるその道の向こう側、平田山の裾野に

鳴宮天満宮

少し進んだところ県道の右からの道が出会う辻の角に お堂と沢山の石仏が並ぶ。

左に中村建設その前角に松の木と通信使が飲んだ 井戸跡。

そのすぐ先で右からの県道に合流、左に彦根びわこホテルの前を進む。

暫く真っ直ぐの道を彦根市街地に向けて進む。

右奥に、彦根神社の鳥居が見える。

橋向町交差点を過ぎて左に 蛭子神社

すぐ先で、芹川に架かる芹橋を渡るいよいよ彦根の城下町に入る。

城下町建設時に芹川の堤にケヤキ並木が植えられた。

橋の渡る袂に、朝鮮街道の道標 が隠れるように立つ。

芹川の堤に並ぶケヤキ。

橋を渡り、城下町の風情の漂う街筋を進む。

芹橋を振り返る

少し歩いた先で信号交差点に出る、ここが久左の辻で左に折れる左角に 久左の辻の石標。

久左の辻(銀座街交差点)を左に折れる。

交差点右は花しょうぶ通り。

左折れして先の銀座街を進む。

銀座街を進むと右に滋賀銀行がありその前で緩やかに左にカーブする。

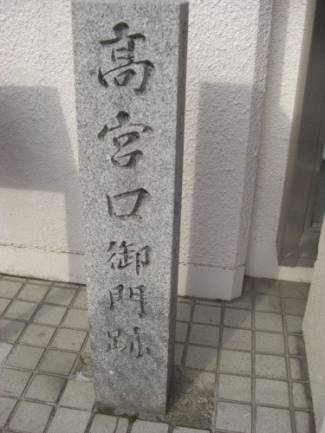

左に平和堂生活館がありその前で右に折れる。高宮口御門跡で鍵の曲りになっている。右に折れてすぐ、りそな銀行の手前で右に折れ、更にりそな銀行の過ぎた角で左に折れて、中央町を北に進む。

高宮口

彦根城の外堀には7つの口がありその一つ。中山道の高宮方面から彦根城下に入る彦根道に通じていると共に、朝鮮人街道にもつながる重要な口であった。また、高宮口を入り北の切通口まで城下町をまっすぐ伸びる通りは、「内町大通り」と呼ばれた城下の中心通りであった。

城外から城下に入るには、外堀に架かる土橋を渡り、2度折れ曲がって城下に入った。外堀の内側には幅8~9間もある「藪御土手」が巡り、折れ曲がる箇所には「御門」や「御番所」を設けるなどの防備をしていた。道も枡形になっていて、今もその面影が残る。(説明版より)

平和堂の前の中央通り道のもう1本西側の筋を右折れ、すぐ先のりそな銀行突当りを右に折れるりそな銀行の角を左に折れて、中央町の通りに出て西に進む、枡形。

中央町の通りの商店街

少し先右奥に 長松院 井伊直政公遺跡

街道左を見れば筋奥に 来迎寺 城下には沢山の寺や神社が有るが寄れない。

中央町を進む

右に彦根城・中堀への 道標

右に、伝馬町高札場跡碑

立花町交差点に出る、右奥に入ると 蓮華寺 井伊直政の祈願により創建された。

立花町交差点を横断します。

朝鮮人街道からは堀がすぐ左にあるが城は見えない。

右に 慈眼院、ここは北の出入り口の 切通口門跡であった。

国宝彦根城が聳えるが見えない、時間もないし何度も見学しているので寄らない、彦根城の回りには神社仏閣・庭園等々歴史的な遺跡が沢山ある。

切通口門跡 前の 浄土真宗本願寺派護法山 純正寺

街道左に 地蔵堂と祠

左の遠くに、彦根城の天主が見える。

元町を進む

元町から船町にはいる。

右に 祠

船町で街道は右折れする、船着場があったところで、右に折れて左の彦根城に背を向けて進む右角には「絹屋」の屋号

右に折れた道筋

古い建物「絹屋」が残る街並み。

左に 祠

前方にJR線が見えてくる。

地下道に入る、JR線の地下道を潜り近江鉄道本線と518号線の高架道路を越える。

JRの地下道を振り返る。

東側の旧道に出て進みます。

この先佐和山の山麓を通るが、今はかつての旧道は廃道となっている。

右に、真宗西本願寺派 古澤寺

右に お堂

かつて、彦根から鳥居本宿へは佐和山の「切通し」を通っていたが、今は廃道となっている。迂回道として、国道8号線に出て8号線のトンネルでなく、その上にその前の旧国道のトンネルがあり、止む無く歩行専用のトンネルを潜る。かつては、更にその上に朝鮮人街道が通っていた。急な道なき道を国道を右下に見て登ってみたがやはり廃道となっていてわからない。現在の佐和山トンネルの上を蛇行しながら超えていた。

国道手前で左に少し曲がるが、その右に 坂下地蔵子守堂 国道に出ないで地蔵堂の前をとにかく登ってみた

国道を右下に見て登るが道がなく分からない。国道に戻ります。

右が、8号線の佐和山トンネルで、左のトンネルが歩行専用の旧トンネル朝鮮人街道はこの左から右にトンネルの上の切通で右側に出て山の向こう側に下りていた。

旧トンネルは整備され歩きやすい、本当は難所の佐和山越えを歩きたいが資料もないしおそらく廃道で無理できない。旧トンネルの左の道を少し入ってみたが違うようであったこの道の右上だろう。

旧トンネルを歩きます、照明もついています。

鳥居本側の出口

旧道の切通は、トンネルの上で向って、右から左に下ってくる。振り返ると

国道に出てその先で右の旧道を下る。

下る途中左に 祠

切通の峠をを振り返る。

前方に鳥居本宿が見えて来た、緩やかな坂を下る。

途中左に 祠

祠の前から振り返る

前方に新幹線の高架が見えて来ました。

新幹線の高架を潜った先。

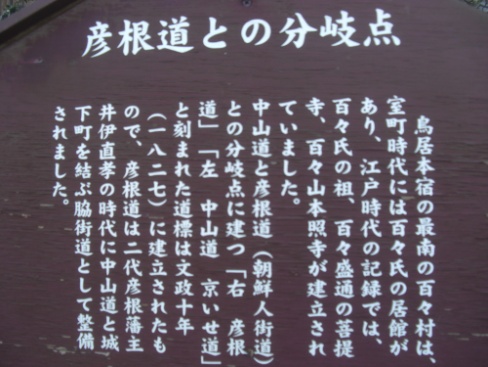

朝鮮人街道は鳥居本宿で中山道に合流するT字路。

分岐点に建つ 道標 「左 中山道 京 右 彦根道」

合流点から朝鮮人街道を振り返る。

鳥居本宿の中山道、京側の街並み(中山道歩きました)

鳥居本駅方向の街並

朝鮮人街道はここの分岐で完歩

以前歩いた中山道を少し駅への道を進む、左に浄土真宗本願寺派洞泉山 専宗寺

脇本陣跡 素晴らしい街並み

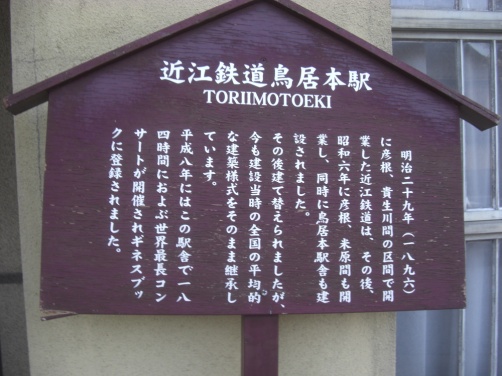

近江鉄道本線鳥居本駅

朝鮮人街道は前述の合流点で終了、中山道に引き継がれる。

コメント