1日目 2010年3月13日 京阪石清水八幡宮駅 ~ 四条畷

53.981歩 35.08km

2日目 2010年3月20日 四条畷 ~ 古市

53.327歩 35km

3日目 2010年3月31日 古市 ~ 河内長野駅 ~高野街道・ 天野駅

46.180歩 29.93km

【1日目】

京阪八幡宮駅前 8時15分スタート~枚方市出屋敷~JR寝屋川公園駅~四条畷駅 17時15分終了

高野山参詣道の一つで、石清水八幡宮から洞ヶ峠を越えて、生駒山系の西麓から石川に沿い、河内長野駅までの長い道のりで、途中、磐船街道・清瀧街道・暗峠越大和街道・八尾街道・古市街道・竹内街道など沢山の街道と交差・分岐する。河内長野で守口を起点とした中高野街道、天王寺を起点とした下高野街道、堺の大小路を起点とした西高野街道が合流して高野街道として紀見峠を越え、橋本の紀ノ川を渡り、時代によって異なるが高野山への参詣道として、黒河道・高野街道・町石道を利用して高野山へ登った。

東高野街道を歩くスタート前に、石清水八幡宮へ登るも、霞んでいて景色が望めなかった。八幡宮のある男山は一年を通して四季折々の自然が楽しめることができる。・

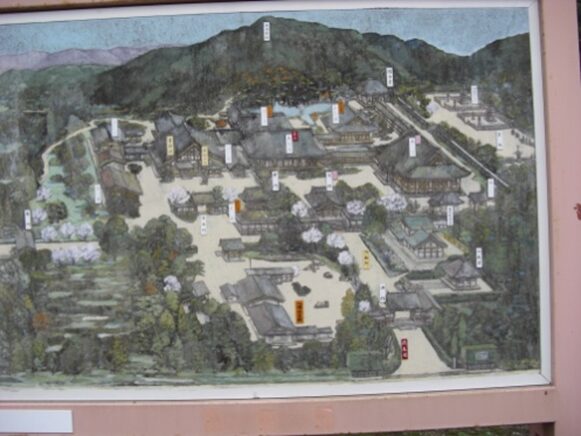

石清水八幡宮

平安時代より神域として男山の深い森に守られてきた壮麗な社。九州の宇佐神宮、関東の鶴岡八幡宮とともに日本三大八幡に挙げられる。

本殿楼門(重文)

石灯籠の並ぶ長い参道

石清水八幡宮の裏参道を下りてくると

頓宮殿

曹洞宗 神応寺

石清水八幡宮五輪塔

高さ約6m、全国最大規模の鎌倉時代の五輪石塔(国重文)航海の安全を祈って参詣され、航海記念塔とも称されている。また鎌倉時代の武士の霊を慰める武者塚とも行協教律師の墓とも伝わる。

ケーブルもあるが、頓宮を経て石清水八幡宮へ登るのがお進め

京阪石清水八幡宮駅の北側、東高野街道起点、また京街道は大津市の札ノ辻へ分岐しています。 起点の放生川の対岸に 飛行神社 航空安全祈願、大正四年三月十日鎮座

放生川を左に進みます

放生川に架かる 安居橋 なかなか趣のある橋の景色

放生川の西側の車道を南に暫く進むと左にカーブする。左にカーブする先は大谷川に架かる橋を渡るが街道は渡らず、分岐する道を真っ直ぐ進む。

左にカーブする左角に東高野街道の新しい道標と石碑の道標が立つ。

カーブの手前右に 相樋神社

真っ直ぐの道を入ると、街並みが一変に変わり街道らしい情緒がある

街並みを少し入った先右に、松花堂泰勝寺と門前に松花堂跡の石碑

その先の突当りを右に折れる

右に折れた先の街道

石碑が二基 「日門上人墓所本妙寺」 「正平役城之閉古跡・・」

右に 本妙寺

一筋目の車道の交差点を越える

赤い 鳥居と祠 が祀られている

次の左からのT字路を左に折れる。

左に折れた正面に市民図書館があり、右に折れる

道標 「向右松花堂墓」「小野頼風塚」

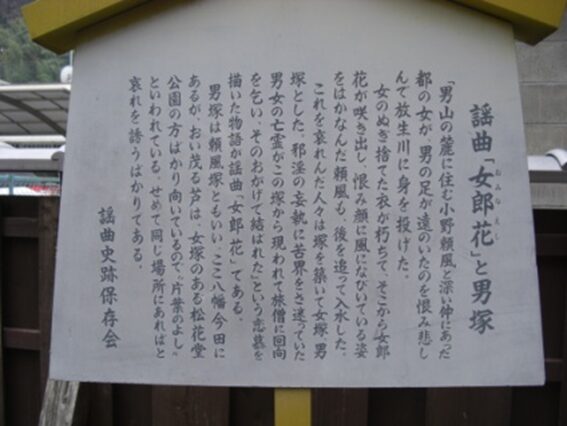

平安時代の初期、平城天皇(806~8)の時代に小野頼風という人が男山に住み妻は京に住んでいた、妻は八幡に訪ねてきたが頼風に女がいると聞いて涙川に身を投げて死んだ。その川辺に葬ったあと、そこに女郎花が咲いたという。

この花は恨みを含んだ風情があり近寄ればなびきしりぞき、たちのくともとのようになるので、頼風はいつしか自責の念に耐えかねてついに同じ涙川に身を投じて死んだ。これを不憫に思い頼風のために塚を築いたのが今の頼風塚であり小さな五輪塔が一基悲恋の伝説を残している。

妻の塚は、女郎花塚といわれ、これより南方1.5㎞の所にある。

金剛律寺故址碑 この辺り碑がやけに多い

街道沿いの旧家

馬場運動広場南側に 律宗 善法律寺 本尊は僧形八幡坐像 紅葉が美しい寺という

道標 「右 宇治近道」「巡検道」

宇治への道

街道は左に折れず真直ぐ、少し先左には、 浄土宗 世音寺

更に南への街並み、この筋は街道の面影が残る

世音寺の先 道標 寝物語古跡国分橋

道標の前の街道

そのすぐ先で右にカーブして車道に出る車道を少し右(西)に進み、神原信号交差点で左に折れる。

左に折れて暫く進むと立派なお寺が右に見える

浄土宗徳迎山 正法寺

徳川家康の側室で尾張藩祖義直の母堂お亀こと相応院の菩提寺。本堂・唐門・大方丈な(国重)、寛永七年(1630)相応院の寄進で建立。小方丈・書院・鐘楼は(京都府文化財)、庭園は(京都府指定名勝)、また境内は京都府文化財環境保全地区に指定されている。文化財の宝庫の古刹。また古文書等1万点近く保有する。

東側には 安心院

少し南に街道を進むと 極楽寺

暫く歩くと大きな 道標 「左 京街道・・・・」「左 東在所道・・・・」

その先右にブロックの中民家の軒に 道標 「橋本近道 樟葉・・・・・」

堀尾畳店のこの辺り左への道は 荒坂嶺道(枚方の京街道、天野川北岸~八幡市内里河原)が東へ

すぐ先で、旧道は右に分岐する。車道の左側は、松花堂庭園・美術館

この辻は 山根街道起点 でもある、 分岐する正面角に 道標 「水月庵」「向右・・・・・・・」

右の旧道を入っていくと、右に高台があるので上っていく

八角堂

鎌倉時代建保年間(1213~1219)建立。慶長十二年(1607)豊臣秀頼が小出吉政を奉行にして再建。形状は八角形でなく、四角の四隅を切り取った隅切り八角形の堂で珍しい。

明治の神仏分離に際し、現在の西車塚古墳の後円部の上に移された

丹波之阿治佐波宝命御墓参為地の石標

前述の分岐の車道左には 松花堂庭園の建物 石清水八幡宮の社僧で寛永の文化人と称され、松花堂昭乗ゆかりの庭園がある。

塀際にある 車塚古墳

八角堂の分岐した街道に戻り南に進む 道標 「右 東高野街道 峠十五丁・・・・・」「岡の稲荷社」

左には松花堂の南西角の月夜田交差点

十王像 閻魔堂の石標

左に 紅葉寺

松花堂のすぐ先には 歌人吉井勇先生寓居之地石標

もみじ寺の先で左に折れて元の車道に出て右(南)にすすむ。

起点から重複してきた、山根街道 は真っ直ぐ進む

吉井バス停のすぐ先を右に折れて、八幡安居塚の住宅地を暫く進む

右に折れた先の道

道標 「洞ヶ峠二丁 円福寺五丁・・・・・・」が立つ

住宅街を抜けて竹藪の中の街道を進む

やがて車道交差点を越え左にカーブする右に

円福寺

臨済宗妙心寺末の修行道場天明年間(1781~88)開創された。達磨大師坐像(重文)・大般若経(重文)

円福寺の少し先で分岐するが真っ直ぐ東に進むと国道1号線の洞ヶ峠に出るが手前の分岐を右に折れる。洞ヶ峠は筒井順慶で有名だが実際はここまで出てこなかったようだ。峠には、現在版、洞ヶ峠茶屋「はなはな屋」がある

国道1号線を左に暫く平行しながら、高野道を進む

高野道バス停で川の突当りをみぎにおれるが、左に行くと1号線の家具団地前交差点の信号。右に折れてその先で川を渡り、左に万代スーパーを見ながら南に進む。右には太陽工業枚方工場を見て南西に進み、その先の分岐を左(南)にカーブする。その先でタナベウイルテック工場の突当りのT字路を左に折れて、国道1号線に出る。

その間に、お堂と菅原天満宮 がある

この先暫く国道1号線を進む、途中枚方企業団地前交差点があり、多くの工場が並んでいる

出屋敷北の交差点まで進むが単調な真っ直ぐな車の多い1号線で一番面白くない道。途中枚方高槻線の招堤交差点の右には新大池がある、その先右に枚方自動車教習所を過ぎたすぐの出屋敷北交差点で左に少し1号線の東側に沿って進んだ先で左にカーブして南に方向が変わる。

国道より左に折れた細い道、

250m程進むと道は正面の山田池の北西に出てT字路となる。右に折れるが、左から合流する東西の道が 荒坂嶺道

右に折れて少し重複して進む、すぐに長ヶ嶽橋を渡り西へ進む。

橋を渡り少し進んだところで1号線出屋敷交差点の手前で、東高野街道は直角に左に折れる。荒坂嶺道は真っ直ぐ、1号線を横断して西へ分かれていく

307号線の高架を潜り、次の四辻の交差点がすぐあります

交差点をすぎた右側には、大きな日本精線の工場があります。車の多い道で注意が必要。変化のない道で坦々と歩く。

野々川に架かる出鼻橋の交差点に来ました。ここで18号線と分かれ左側の旧道に入ります。

左の田畑を見ながら進む

郡津地区に入る

郡津3丁目9の車道との十字路に出る、街道は真っ直ぐ進む。少し左に入ってみると。

浄土宗知恩院派摂取山 明遍寺 がある

郡津の街並も情緒がある

やがて郡津小学校を左に見て、右に半円形を描き右にカーブして18号線に付き当たり左に折れる。左に折れるとすぐ京阪交野線の踏切を渡る。

18号線の高架と京阪交野線が交差する右の先に郡津駅が見える。18号線の高架の下側道を少し進む。

その先で免除川を渡る。梅が枝交差点を横断して真っ直ぐ300mほど進むと天の川の架かる新天野川橋を渡ることとなる。

その間に、立派な大きな旧家が目に入るが、何処の辺りにあったか思い出せないが。

正面の門

修元山 想善寺

天野川に架かる新天野川橋の交差点に出る手前右に

天野川に架かる新天野川橋の交差点に出る橋の南北の天野川の東側にそう街道が 磐船街道

道筋は、橋を渡り真っ直ぐ18号線を進むと300mほどで168号線の釈尊寺交差点へ出ますが東高野街道は橋を渡ると右に川越小学校が見える。橋の南側袂の道を川沿いに150mほど進んだところで、右斜めに曲がり300mほど進むと168号線の広い道路に出ます。168号線を南に100mほど先で私部西4の交差点に出て横断する。更に200m程先の変則交差点で168号線と分かれ右斜めの道に入る。100mほど先で国道1号線の高架を潜る、1号線を潜る手前右にコーナン店、横断した左角にはセブンイレブンの店がある。(新天野川橋からここまでの間の道は多分誤って歩いていることに後で気がついた)

(どちらの道が正しいかよくわからない)

新天野川橋を渡ったが、渡らず橋の手前で左に天野川を右に沿って600m程南に進み交差点に出る。交差点を左方向に交野市駅があります。また交差点を横断する道は、山根街道です。また交差点を右に折れて天野川に架かる橋の手前を左に折れる道は、傍示街道 との分岐で、分岐せず橋を渡りその先で前述の168号線に合流する道の方が旧道の様です。

第2京阪道路手前は道路改修工事で道があれている。

第二京阪道路の高架手前右のコーナン

高架の先の新道20号線を真っ直ぐ進む

やがて神出来交差点に

神出来交差点の信号を横断して、すぐ次の信号北星田交差点で右に鋭角に折れる。そして300m程北西に進み、その先の十字路、北角に大阪日野自動車がある。今度はその十字路また鋭角に南西に進む。500mほど進むとJR学研都市線の星田駅の東側の踏切に出ます

踏切を潜り高架線に沿って右に折れ、100mほど進んで星田駅東の前辺りで左から右にカーブして星田駅の西側へ出る。

星田駅前のロータリーで、左に小菓医院、道を挟んで左に銀行、すぐ先で分岐するので右への道を進む。道なりに緩やかに右にカーブし、今度は左に緩やかにカーブしたところで信号交差点を横断してすぐタチ川に架かる橋を渡る。その先曲線を描きながら南西に進む。

やがて20号線に合流して右に折れ暫く重複してすすみました

【この先の道道順概略】

500mほど進むと信号交差点で左に折れるが、交差点左角にGS、右奥にコーナンが見える交差点。

左に折れて100mほどで小さな川が左に流れている十字路を右に折れる。その先80mほどで分岐するので左の道を進む。その先50mでT字路になるので右に折れ左に緩やかにカーブすること130m程で車道に出るので、注意しながら横断西側の道に入る、150mほど左に大きくカーブしながら進むと十字路に出るので、右に折れると20号線の信号に出て横断する。信号の下は学研都市線の東寝屋川駅(寝屋川公園駅)。駅前にはスーパーイズミヤが見える。

左に折れる交差点

車道に出る手前に 弘法井戸 そばに「弘法観念水」と刻んだ小さな石柱が建てられています。この井戸の水は渇れることがないといわれています。高野山への道として弘法大師を信仰する人々で重宝されたことでしょう

井戸前の旧道

車道に出る交差点、車が多いので横断注意向こう側の道に入る。

暫く進んだ先の十字路で右に折れる。十字路の角に 道標と灯籠 が立つここ打上の四ッ辻です。

南北に走る 東高野街道 と、東西を走る 奈良伊勢街道 の交わる所です。

ここに立つ道標には 「東 なら いせみち」「南 かうや のざき 大坂みち」「北 京 八はた 柳谷 星田妙見道」と刻まれている。

かつて、道標の側に小さな石橋がかかっていました、今その溝をのぞくと「往来安全」「酒勘」と刻まれた石橋の一部が見られる

JR学研都市線の東寝屋川駅(寝屋川公園駅)に出る、駅の上を高架で越えているので丁度そこに20号線との交差点となり20号線に沿って左に折れる。

東寝屋川駅の陸橋

交差点を左に折れて20号線を進む

右に明和小学校があります。暫く南西の真っ直ぐな道を進みます。

やがて突き当たります左に折れます

左に折れたすぐ右に、大きな燈籠が立っています

灯籠二基

東高野街道沿いにあり、二つの石灯籠のうち、左側の大きな二月堂燈籠は3mあり天保十四年(1843)の年号が刻まれている。また右側の石灯籠は「八幡宮」と刻まれ、江戸時代中頃明和三年(1766)の年号が刻まれている。

ここから少し旧道が残り道は曲がり、更にややこしいです。左に折れて100mほど先を道なりに進む、途中十字路ありますが真っ直ぐ

道が突き当たります、正面に石造り祠のお地蔵さん

お地蔵さんの前を左に折れた道

50mほど先で道なりに右へ50m

途中十字路を越えて真っ直ぐ南に進むと

川沿いの東西の道に突き当たりますので右に折れます。この曲がりくねった旧道の集落は高倉1です

右に折れて左の川沿いに150mほど進みます

案内標示はありませんが150m程で左の川を渡り南へ進みます

左に折れて200mほどで十字路があります、真っ直ぐ行っても同じなのですが、旧道は右に折れ10mほどで左に折れて、その先突当りを左に左に折れて200mほどで十字路があります、真っ直ぐ行っても同じなのですが、旧道は右に折れ10mほどで左に折れて、その先突当りを左に折れて分岐した十字路に合流して右に折れます。

すぐ先で学研都市線の忍ヶ丘駅の高架線下を潜ります。

高架を潜り少し右にカーブすると、駅の東側の正面の広い道に出ます。駅前の正面の東向きの広い道の信号交差点を左に折れます。そして一つ目の信号交差点右に折れます

(ここからまた先の道がややこしいので説明します)

80mほどで十字路に出ます、20号線の広い道は右にカーブしすぐ先の信号で左に折れています。その道を進んでも同じところに出ますが旧道を歩きます。旧道は十字路を左に折れてすぐ右への道を入ります。暫く南に進んでいきますが、途中小さな川を渡り、更にその先で岡部川を渡り車道を横断して100mほど進んだ先の交差点を右に折れます。そして次の交差点で右からの20号線に合流して交差点を左に折れます。

すこし先、右側に四条畷図書館があります。その前を過ぎた先に再び川があり渡ると、川沿いの道を右に折れます。この東西の道は 清阪街道 で100m川沿いを重複しますが、清阪街道は真っ直ぐに分かれ東高野街道は、右交番の所で左に折れる。更に150mほど進むと、163号線の車道に出るので横断します。横断したすぐのところで道は分岐するので右の道を進む。100m先の二つ目の十字路を左に折れます。

その先南に進んでいきますが、左に中村診療所、右に歴史民俗資料館があります。その先十字路がありますが横断します、やがて突当りに出ますが左に折れるとすぐ170号線です。塚脇バス停があります。

左に曲がりすぐ右に折れる所

川を二つ渡る

右に図書館を見て、JAを過ぎたところで右に川沿いに100mすすみ、右に交番を見て左へまがる。

清阪街道 は真っ直ぐ進む。

JAが過ぎた右に折れる辻に 道標と地蔵 「右 清阪街道 すぐ東高野街道」

JAの敷地内に 灯籠 も立っている、その向かいにも小さな 道標

ここを左に折れる右手に交番。清阪街道は真っ直ぐ進み分岐する。

左に折れた先の街道、小さな清滝川を渡る

163号線の高架の下を潜る、潜った先は分岐を右に旧道を進む

その先を進むと右に 歴史民俗資料館

資料館を右に見て進むと、左からの170号線に合流します

170号線に合流した左に

和田賢秀の墓

楠正行の従兄で、正行とともに正平三年1月5日四条畷の合戦で戦死しました。墓石は天保二年(1831)に建立されました。伝説によると討死の際、敵の首に噛み付き放さず敵もそれが因で死んだ。以来土地の人は公の霊を歯噛(神)様として祀っている

この先道は170号線をほぼ真っ直ぐ南に進むこととなります。車が多いので注意が必要です

その先300mほど進んだ左に川崎池公園がある、四条畷神社前バス停で街道歩きを中断、

是非【寄り道】をしたいので、ここから右に折れて進み、学研都市線の踏切を渡り500m近く商店街を進みます。

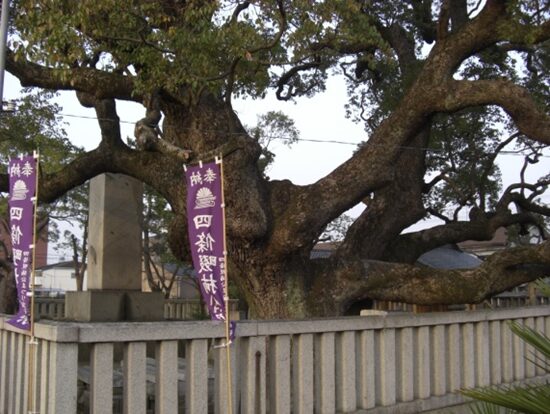

商店街の先に、 楠木正行公の墓

小楠公墓地、南北朝の南朝の忠臣楠正成の長子正行公が足利尊氏の武将高師直の大軍と戦い戦死し葬られたところ。正平三年一月の事、ここに小さな石碑が建てられていた、その後、100年余りして何人かが碑の近くに二本の楠を植えた、その大木が石碑を挟み、今も正行たちの忠誠を永遠に称えている(樹齢約550年)

墓地より商店街を見る

元の街道に戻る商店街

次に街道筋の左手(東)に 四条畷神社への鳥居 が建っているので左へ入り参道を進むが、神社までは800mほどある。

鳥居を潜り橋を渡り参道を進む

山麓に 四条畷神社

飯盛山の西にあり、祭神は小楠公初め楠正時・正家以下一族の将士24人を祀られている

南天神社

第一日目は見学するところが多く、街道距離は延びなかったが、本日はここで終了。四条畷駅17時15分に乗り帰宅につく。

コメント