【2日目】

四条畷~東大阪市新石切駅東側~大和川の柏原南口駅北側~古市駅

2010年3月13日に続き2日目四条畷駅から歩きます

四条畷神社の近くに少し残っていたので、先に見学します

四条畷神社の東側に 住吉平田神社

北側には 御机神社

延喜式に載る古社で起源は奈良朝時代

更に北側には 瀧尾寺 いつの間にかかなり山を登ってきたようです

下っていきます

権現川に沿って東に下っていきます

少し下ると 愛宕山 弥勤寺

境内に 弥勒寺十三仏 が祀られている

権現川を元の街道近くに出る、かなり東側を廻ってしまった。

元の街道に戻り南に進み、右(西)に四条畷駅に通じる東西の交差点で、少し左(東)に入ると、

浄土真宗本願寺派飯盛山 教照寺

街道に戻り南に進むと右に 瑞玄寺 北条地区

すぐ先左に 十念寺

門前の 石標 「小南公・・・・」

十念寺のすぐ先で道は分岐するので、左の旧道に入る。

とにかくこの辺りは沢山の史跡があり、ゆっくり見て回るのもいいところだが。

左に入る辻から振り返ったところ

旧道に入り街道らしい雰囲気の街並み 北条七丁目九

やがて街道は野崎交差点に出る、右に行くと野崎駅である。

その交差点を左に入り少し【寄り道】

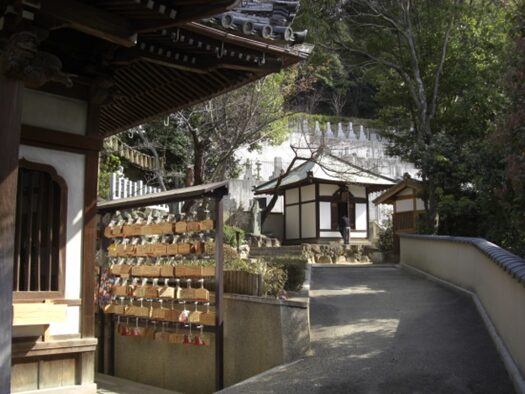

曹洞宗福聚山 慈眼寺(野崎観音)

平安時代中頃、摂津の江口の君という遊女が、病気平癒を祈願したところ治ったので、感謝を込め、お堂を此の地に寄進したのが始まりと伝わる。一時荒廃していたのを、近世に入り再建され野崎参りが盛んとなり、「観音さん」で親しまれるようになった。

石造り九重層塔 永仁二年(1294)の銘がある古い層塔

隣にある 南條神社

境内からの眺望

慈眼寺境内の お染久松之塚

慈眼寺の高い石段を下る

なかなか街道は前に進まない。元の野崎交差点に出て歩き出す 野崎2丁目2

野崎観音への 灯籠

少し先、四条小学校が右にある向かいの道を左に入ると、専応寺とその石標

戸森山 専応寺

街道に戻り南に進むところの街道筋

街道沿いに 瀧間山不動尊・・・の石標

その先右に メイコ橋の欄干石と七ッ橋地蔵尊

弘法大師がこの道を通った際、当地に10日間ほど滞在され、この橋の欄干を枕にして休息したことから、ネノコと名称が付いたが、いつごろからかメイコ橋と呼ぶようになったと伝わる。今は欄干の石だけが残る

その先で寺川の信号交差点を横断しその少し先で右からの170号線と合流する。左には南條中学校

合流した辻を振り返ったところ。向って右から出てきた。

その先、街道右に大東市民体育館、左に、大阪桐蔭高校・大阪産業大学短大を過ぎたすぐの十字路左角に 道標

この交差点で東西に交差する道は、中垣内越道 左には生駒山系が東高野街道にそう。左、中垣内街道の道筋

東高野街道のそのすぐ先、民家の軒下に 一里松の跡碑

一里松跡碑の向かいには 灯籠

振り返る街並み

暫く南に車に注意しながら街道を進む。日下町に入り、左に孔舎衙小学校を通過した先左に

日蓮宗 境智院

日下町4丁目交差点の先で右に170号線を分け左の旧道に入る。左に石切中学校がある。

旧道を進むと、街道が狭くなりました、車一台通るのがやっとです。

左に立派な 祠と石塔

左に 教蓮寺

右に 祠 中石切町・西石切町と続きます

石切神社手前の街道

石切神社

石切さんと親しまれ、石切劔箭神社とは石を切る鋭い剣や矢を意味する。腫れ物を治す神様として全国的に知られている

沢山の人々がお参りに来ています

本殿前の樹齢約470年のクスノキ

沢山の人がお参りしているのとお百度参りの列をなしているには驚いた

南側の鳥居を潜り参道を下る、参道には沢山のお店が並び、中でも占いや漢方薬のお店も多い

七幅地蔵尊

旧街道に戻り、南に進み近鉄新石切駅を右に見て新石切駅東交差点を近鉄東大阪線・阪奈道路の高架を潜る。

石切藤地蔵尊の標柱

右に枚岡西小学校を過ぎた先の五差路の箱殿東交差点に出る。交差点の南北、右から左斜め(右側の道)の道が、 暗嶺道(暗越奈良街道)

東高野街道は真っ直ぐ、正面右側の道

左に 祠 が見えます

真っ直ぐ南に街道を進む

左に 枚岡神社の一の鳥居 枚岡神社まで1㎞ほどあるので寄らない

鳥居の袂の 灯籠と石標

更に進むと 灯籠二基を要した地蔵尊

地蔵尊の前にある 道標

やがて再び国道170号線に合流して左へ

少し進んだ先で中央商店街に入ります

商店街を抜けると近鉄奈良線の瓢箪山駅の東側を通ります

商店街と近鉄奈良線の踏切を振り返る

駅を過ぎてすぐ左に 瓢箪山稲荷神社

日本三稲荷の一つ、創建は豊臣秀吉で大坂城築城に当たり巽の方角三里の地に鎮護神としたのが始まり。社を祀る丘は山畑古墳群の中でも最古最大に属する六世紀末古墳時代後期の双円墳であり、瓢箪山の由来。

東高野街道と一里塚跡

この前の道は、古くから「高野みち」「京みち」「紀伊みち」と呼ばれ、京都寄り生駒山麓そって、霊場高野山へ通じる東高野街道といって古道の一つとして重要な道路であった。

道筋は、京都東寺から伏見~山城河内の国境の洞ヶ峠を越え、生駒山麓を真っ直ぐ南下し、紀見峠から高野山に至るもので、道のはじまりは、平安時代の治承年間(1177~)に開かれたといわれている。

この場所の近くで、四条より鳴川道へ分岐するところに、もと一里塚がありました、4㎞ごとに塚状の築造物で、近くには北の善根寺、南には垣内(八尾市)にありました

縄手小学校・中学校の前を過ぎて暫く進んだ、六万寺東交差点で【寄り道】 交差点で左に曲がり、1.5㎞ほど東の生駒山麓へ進むと

楠木正行公が四条縄手の戦いで本陣を敷いた跡、往生院まで坂を上る。

楠木正行公四条縄手合戦本陣跡碑

岩瀧山 六萬寺(往生院)単宗派のお寺、

坂を下り元の六万寺東交差点に戻る

次の六万寺2丁目交差点のすぐ先で、道が分岐するので、左の旧道に入る

先で旧道は無くなくるので二筋目の十字路で右に折れ横小路信号交差点に出て、再び170号線に合流して左へ

右に折れた筋

左の折れた170号線

薬師石仏を祀るお堂

左少し入ると、国史跡 心合寺山古墳

鏡塚古墳

古墳時代中期末の環濠式前方後円墳、全長160mの北・中河内最大の前方後円墳で埴輪などが多数出土した

東高野街道から心合寺古墳の横を通り生駒越えの道は、十三峠越え(十三嶺道)また1㎞ほど進んだ先、近鉄信貴線の手前、右の170号線、服部川西交差点から来る東西の道が交差するが、その道は、

立石嶺道(おおと越え)で生駒を越えて奈良平群へ抜ける道。このように東高野街道は東西に抜ける街道と沢山交差する。(歩きました)

服部川地区に入り近鉄信貴線の手前左に 鳥居

松の馬場

高安の馬場ともいう。この東高野街道から玉祖神社までの参道のうち、街道に面して立っている石の大鳥居から東へ入って500mの間には、むかしは美しい松並木であったが今は無くなっている。

近鉄信貴線を潜り1km程進む。道の両側に 二基の道標 が立つ、交差する東西の道が 信貴越道

道標 「和州信貴山毘沙門天王」

道標 「すぐ 信貴山部沙門天」

左少し入ると 真言律宗で獅子吼山大慈三昧院 教興寺

永禄五年(1562)畠山高政が三好義興・松永久秀に敗れた教興寺合戦で寺は消失。

境内には、 湯川直光公勇戦の地碑と宝筐院塔

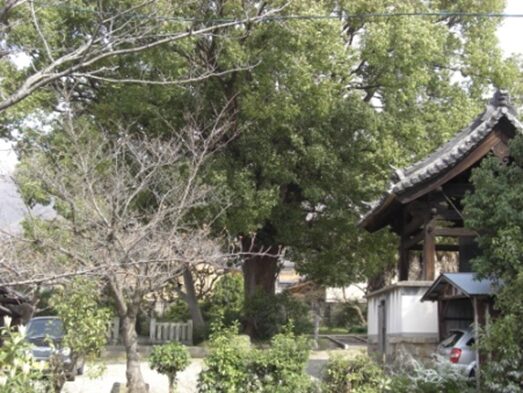

境内のくすの木の大木

南側街道沿いには 融通念佛宗 大通寺

境内に、お初・徳兵衛の墓がある。近松門左衛門がこの地を訪れ、曾根崎心中の手本にしたと云われている。

更に南に 融通念佛宗不断山 善光寺 境内にクスノキの大木

街道沿い善光寺の手前に100mに、一里塚跡・法華塔跡 があったのを見落とした。

右に南高安中学校、その先、南高安小学校前交差点を右に行くと近鉄大阪線恩智駅に出る。街道は南に進む。

次の十字路を左に折れて600mほど東に参道を進むと 恩智神社

左に折れた道中央に 石碑 すぐ左に 一心山 来恩寺

街道より 河内二の宮恩智神社への 鳥居と参道

参道入り口と街道との角ガードレールに隠れるように 二基の道標

鳥居を左に見て少し街道をすすむと

シュミイ地蔵 天文13年(1544)の石仏(石造り阿弥陀如来立像)

寄るのを逸したが、お堂から北東100mの所に恩智左近の墓と伝わる一石五輪塔の反花座などを数個積み上げて石塔があるようです。

恩智氏は恩智神社の社家で中世の豪族。左近は楠木正成とともに南朝方についたが建武4年(1337)病死した。

恩智城跡は墓からさらに150mほど東南に行ったところに恩智城跡の碑が建つ。現在公園となり、第一万葉植物園が作られている。南北朝時代に恩智左近が築いた。恩智神社は城跡から東方500m程の恩智山の中腹にあり河内二の宮とされている

街道を南に進み神宮寺地区に入る。街道よりすこし左に入ると神宮寺がある

神宮寺小太郎塚

当地の豪族で神宮寺城を構え恩智左近とともに楠木正成に属しその八臣の一人である。正成湊川で戦死後はその子正行に従い四条畷に出陣して討死し、その後北朝方により神宮寺城も落城した。塚はもと古墳であったが明治末期に所有者により発掘され破壊されたという。

神宮寺より街道よりに 八王子神社

この辺りも沢山の見るべき史跡がある。時間をかけてまた何時の日か、東高野街道ぞいを散策したい。

高台から南に見える、曹洞宗医王山瑠璃光寺、山井寺、若倭彦神社の遠望街道に戻り南に進む。

平野交差点で街道より川沿いにすこし左に入ると 臨済宗 禅林寺

近くに 若倭彦神社 前述の神社と対のようだ

神社の南側近くには 真宗大谷派 遠慶寺

街道を更に南へ大県交差点手前の道を左に入ると、

鐸比古鐸比売神社への参道 大きな石鳥居と石碑 社殿は山麓にある

すぐ先で大県の交差点

街道は太平寺地区に入る、左の高台に石垣の積んだ立派なお寺が見える

太平寺交差点を左に入ると、石神社

この付近一帯には、「智識寺」と呼ばれる古代寺跡で、奈良時代には東西に二塔を配する薬師寺式の伽藍配置で飛鳥時代末頃に創建され、室町時代頃に廃寺となったようです

樹齢800年のくす

太平寺交差点に戻り正面に 地蔵尊

太平寺交差点で170号線は右にカーブします、やがて近鉄大阪線の安堂駅の北側を続いて、JR大和路線を高架道路で越える。

道は大和川に突当り安堂交差点に出る。南北の道路は25号線の交通量の多い車道であり、亀瀬越道 でもある。東高野街道は左の大和川に沿い右に折れる。

大和川付け替えと中甚兵衛像 江戸時代に大和川付け替え工事に尽力した

大和川の眺望、この辺りはかなり川幅が広い

川沿いを西に少し歩き、前方の近鉄道明寺線の手前、新大和橋を渡り対岸へ。亀瀬越道は近鉄道明寺線を越えて、右(北)へ進む。

新大和橋

この辺りがかつての 渡し跡 かな

対岸に渡り振り返る

堤防を歩きます

堤防を左にみて、分岐を右に入ります、近鉄道明寺線の踏切を渡ります。

300mほど先左に道明寺東小学校を見て西に緩やかにカーブする。国府馬場埼ポケットパークを過ぎてすぐのT字路を左に曲がるが、

その正面に、国府八幡神社 を右に見て左に折れる

国府八幡神社の前の旧道

神社に並んで北側にある 潮音寺

神社と寺の更に東側には、前方後円墳の 允恭天皇陵(鍋塚古墳)がある。

そのすぐ先で、車道と近鉄南大阪線を渡る。右には土師の里駅 道明寺に入ります

街道沿いの 大木と白光龍王大神の祠

真言宗 道明寺

古墳造営に携わった土師氏の氏寺(土師寺)として7世紀代に建立されたと推定される。その子孫菅原道真公ゆかりの寺である。四天王寺式伽藍配置であった。本尊は十一面観音菩薩立像(国宝)

楼門

道明寺の170号線の東側に、仲津媛皇后陵がある

街道を挟んだ東側に 道明寺天満宮

梅林が特に素晴らしい

道明寺天満宮と道明寺の間の街道

謡曲「道明寺」と木槵樹

道明寺を後に南に街道を進み、車道189号線を横断

暫く住宅地の街道を南に進む、途中大きな民家の塀際に 祠

前方に西名阪自動車道が見え高架を潜る

西名阪自動車道を潜り100m程で170号線を横断する

170号線に出る角に東高野街道の 石碑と道標 がある

旧道らしい情緒を感じながら進む、車もあまり走らないので快適。左に誉田中学校、

右奥に応神天皇陵

街道右に、誉田八幡宮が見えてくる

誉田八幡宮

八幡宮応神天皇を祭神とする、日本最古の八幡宮で、永承六年(1051)現在地に移り、本殿と拝殿は、慶長11年に再建されたと伝わる。5月8日の夏(藤)祭りには、国宝の神輿が応神陵に渡御する儀式が行われる。

誉田林古戦場跡

この付近は、南北朝から室町戦国の各時代を経て、江戸初期にかけて戦略上の要地であったため再三古戦場の舞台となった。南北朝初期は北朝の細川の軍と南朝の楠木正行の軍との戦い、室町中期には畠山政長と義就の間での再三の誉田合戦が行われ、その後、1504年畠山種長と義英との間で和議が結ばれた「社前の盟約」もこの境内であった。更に大阪夏の陣では、大坂方の武将薄田隼人正もこの境内に陣を敷き、この地より出撃して道明寺付近で、討死を遂げた歴史の舞台である。(説明板より)

誉田八幡宮の楼門

道標二基 「藤井寺大阪方面」「右 大峯山 つぼさか ・・・」

塀際にも 道標

誉田八幡宮の北西に広大な 応神天皇陵 があります。墳丘長415m、幅60~80mの濠をもつ古墳で、面積では仁徳陵に次いで全国二番目です。堆積では日本最大です。5世紀初頭の築造

少し先で170号線の交差点を斜めに横断します

左手前角に 木造の灯籠

大坂夏の陣奮戦場の碑初め灯籠二基と石碑

街道少し歩くと右に 金田寺

お寺を過ぎると、近鉄南大阪線の踏切を渡る 左側に 勝光寺

誉田1丁目の街道を進む

右の奥に古市小学校の所で、突き当たるので左に折れる、右に福助堂がある。50mほど進むと右に折れる、折れた左に羽曳野古市局がある

右に折れて50mほど進むと一筋目右に折れるT字路がある。街道は真っ直ぐ南に進むが、ここで少し右に入る。150mほど西に進むと古市駅手前に白鳥神社がある。参道入り口右に石標

参道を入っていきます 白鳥神社 祭神は、日本武尊と素戔嗚尊

街道に戻り、少し街道より東側に入ると 真言宗 西琳寺

飛鳥時代(7世紀前半)に創建された河内の古刹。法起寺式伽藍配置が推定されている。鎌倉時代には隆盛した

高屋宝生院址の五輪塔

鎌倉時代の中期、西琳寺の奥院に高屋丘があった。永仁三年(1295)関係住職の五輪塔が造営された。しかしこの地に高屋城が築城された際、土塁下に埋没した。昭和33年、宅地造成工事で偶然に発見され西琳寺境内に移転し、安置されている。

誓願不動尊

道標

少し先で、東西に通る266号線の 竹ノ内街道 との交差点、古市蓑の辻

辻に立つ嘉永九年の 道標 「左 大和路」「右 大坂」

竹ノ内街道との交差点を過ぎ数十mの先、左に田中酒店の角を左に入ると

真宗西本願寺派光明山宝池 真蓮寺

平安時代末期真言宗の寺で「蓮華台寺」と称していたが、鎌倉時代の初期(1238)に浄土真宗に改宗、覚如上人の時「真蓮寺」となる。河内地方の一向宗徒の中心で本願寺教団の武将としても参戦。明治13年~22年まで古市郡の郡役所に利用されていた。

街道に戻りその西側に少し入ると 浄土真宗 西念寺 鎌倉時代の宝治年間に創建されたが、南北朝の争乱で焼失したが、室町時代の中期の宝徳二年(1450)に再建された。

街道に戻り風格のある民家が並ぶ古市の街並みを進む。古市4丁目8

やがて大乗川を渡ると、南大阪線の踏切を越える。

踏切を越えてすぐ右に細い道が分岐しているが、100mほど先で合流する、旧道かどうかわからない

右に 安閑天皇陵 がある

高屋城跡

安閑陵古墳を本丸として取り込み、その南に東西350m、南北200mの二の丸、さらに南に東西250m、南北250mの三の丸を結合していた。応仁の乱終結後(1467~1477)、畠山義就の築城といわれている。その後、畠山、三好一族が約100年間にわたり拠点として戦国の争乱を繰り返してきたが、織田信長によって平定落城した

城山姥不動明王 高屋城址の二の丸の一角にある。

東高野街道の二日目はここで17時に終了

寄り道多く思ったほど先に進めなかった

53.327歩 35㎞

近鉄南大阪線の古市駅に少し戻り帰宅。

コメント