2012年10月27日

この旧道は、京都御所の荒神口が起点で山中越え~志賀の里~坂本~比叡山へのみちであるが。

10月27日、比叡山の道、一乗寺~雲母坂で根本中堂まで雲母坂を上り完歩した。帰途ケーブルに乗るわけにいかず、27日引き続き山頂から本坂を下り坂本~志賀の里まで下り道を引き継いだ。

1日目に歩いた 2012年10月27日

比叡山山頂根本中堂~本坂~坂本~滋賀の里駅

本坂、東坂といわれる道で西坂に勝るとも劣らない厳しい急坂の旧道で、西坂に比べて登山者ははるかに少ないようだ。道は相当荒れている。坂本地区を少し時間を掛けて見学したが全然時間が足りない。暗くなる前に何とか滋賀の里駅に着く。

根本中堂出発 12時40分

滋賀の里到着 16時31分

19.504歩 11.70km 819kl

この日の一乗道~雲母坂道を加えた一日のトータル

42.664歩 25.58kmの山道 1.739kl

比叡山越えの厳しい山道、距離は少なめだがよく歩きました

【比叡山山頂~坂本への本坂道~滋賀の里】

延暦寺会館の前から右の坂を下ってスタート

坂を下る途中右に 法念上人遺蹟

法然上人得度御遺跡

この辺りは舗装された道

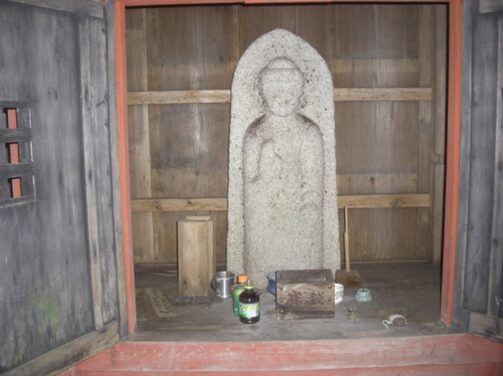

お堂

舗装道もここまででここからは急峻で、ゴロ石の道が多くかなり荒れている部分もあり、この本坂道は人も少ない

左に 石垣跡と道標

この辺りの本坂は道幅もあり歩きやすい

亀塔

ズ~と前に二人歩いているので心強いので抜かないようにしよう

小さな埋もれたような 石造り物

また2人増えました

古木

檀那先徳廟

石の転がる急坂を下っていく

だんだん近くなってきました

花摘堂跡 右に上っていくようだが寄らなかった

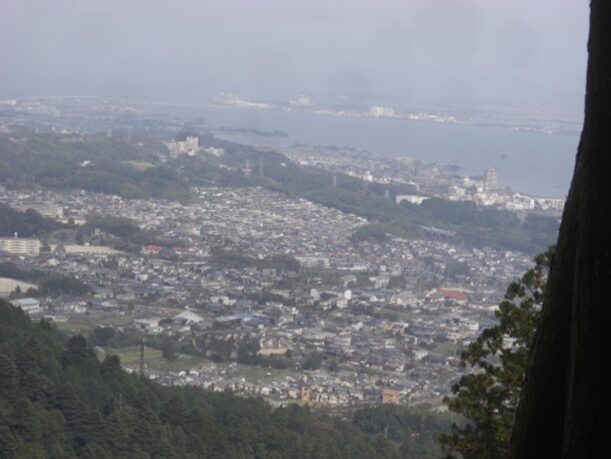

かなり下ってきたようで、木々の合間から琵琶湖が見えてきた

本坂もほぼ終わりに近い平坦な道に出た

雲母坂より本坂の方が短く道の厳しさも楽に思えた

でも下まではまだ大分ありそうです

舗装道にでたところ

石段を下ります

本坂も終わりの上口にでる左に朱の鳥居が見える。本坂を下ってくる右方向には比叡山ケーブルが沿っている

左に子育て地蔵の 早尾地蔵尊(六角地蔵堂)本尊は比叡山の開祖伝教大師最澄上人の作と伝わる

石段の下ったところ、本坂の上口右に 道標 「坂本五丁目 本坂」

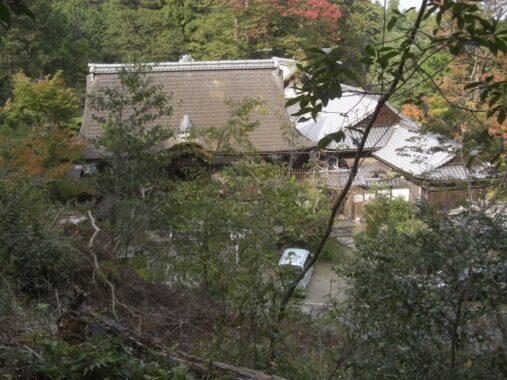

石段の東側に 旧竹林院

石段の上を上ると 旧竹林院

道標 が四本並並んでいます

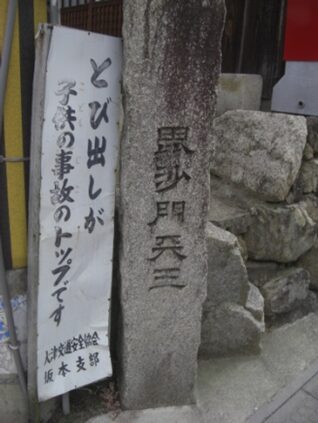

「根本中堂 是より二十五丁」「毘沙門天玉」 「西国三拾三所観音霊場」 「比叡山善光寺如来道」

石段の上を上ると 旧竹林院

街道は比叡山本坂登り口から、真っ直ぐの道を東に下り坂本四丁目の交差点まで進み、そこを右に折れて進むことになるが。

⦅市街地散策⦆一旦ここで中断して、阪本の市街地の神社仏閣等史跡し散策します、でもあまりに多くて短い時間ではとても回り切れないので一部廻ってみることとしました

走井堂(求法寺)本尊 元三大師(慈恵大師良源大僧正)重文

朱の鳥居 を潜り石段を上ると 日吉大社日吉三橋 大宮橋 大宮橋は西本宮(大宮)へ向かう参道の大宮川にかかる花崗岩製の石造反橋。日吉三橋のうちでも最も手の込んだ、豪壮壮大な構造の橋。(国指定文化財)

日吉大社日吉三橋 走井橋 大宮橋のすぐ下流にかかるお祓いをするための石造り反橋。簡素な造りである、橋の傍らに走井という清めの泉があることが名の由来。(国指定文化財)

大宮橋

走井橋

日吉大社の山王鳥居(合掌鳥居)

白山宮

宇佐宮

西本宮楼門(重文)

軒下の四隅に木像のお猿さんが楼門を守っている

山王霊石 大威徳石

西本宮本殿(国宝)

社殿 は天正十四年(1586)創建、「日吉造り」という独特の形

境内を通り東本宮へ移動

日吉大社日吉三橋 二宮橋

東本宮へ向かう参道の大宮川にかかる花崗岩製の石造反橋。(国の指定文化財)

東本宮へ

東本宮楼門

東本宮拝殿(重文) 1596年ごろの建築

東本宮本殿(国宝)現在工事中

日吉の大祭に使われる 御輿

山王総本宮 日吉大社

比叡山の麓に鎮座する日吉大社は約2100年前の崇神天皇七年に創祀された、全国3800余に総本宮です。西・東本宮は比叡山、国家鎮護の神として祀られた。平安京遷都には、この地が都の表鬼門にあたることから、都の魔除・災難除を祈る社として、また伝教大師が比叡山に延暦寺を開かれ天台宗の護法神として崇敬を受けている。

境内には魔除けの象徴として、神猿と呼ばれる猿が祀られ「魔が去る、何よりも勝る」に因んで大切にされてきた。

中世には織田信長の焼き討ちで、以前の建物は全て消失しましたが、その後の復興により現在に至る。また境内には約3000本のもみじがあり、関西屈指の紅葉の名所となっている。また4月には湖国三大祭り、山王祭りでも有名

日吉大社の西・東本宮を回り、元の参道入口、本坂の上口に戻る

びわ湖ハ景 比叡の樹林の碑 碑の回りが非常にゴミで汚い何とかならないのか

止観院

流護因社

北へのすこい広い道を歩く左に 慈光院

かなり北に歩いていくと沢山お寺がありますがそのうちの一つ

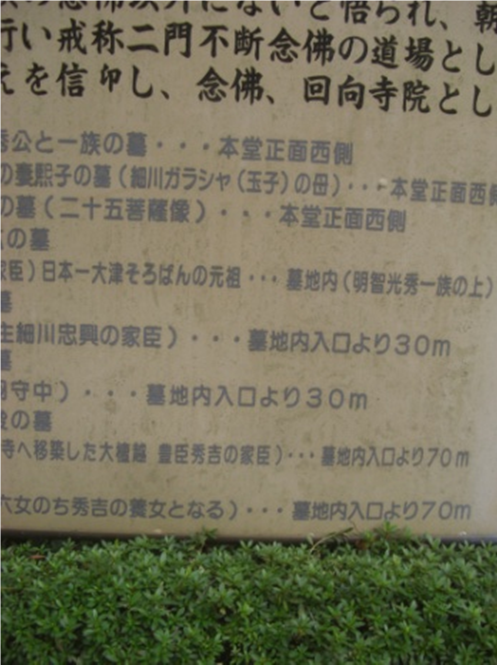

天台真盛宗 西教寺

西教寺は、聖徳太子が開創された寺で、推古天皇の二十六年(618)に大窪山の号を賜り、天智天皇の八年(669)に西教寺の号を下賜されたと伝わる。

昭和二十一年に天台宗三派の延暦寺(山門)三井寺(寺門)西教寺(盛門)が分離、天台真盛宗として独立現在に至る

立派な山門

萬日供養塔

お目当ての墓所

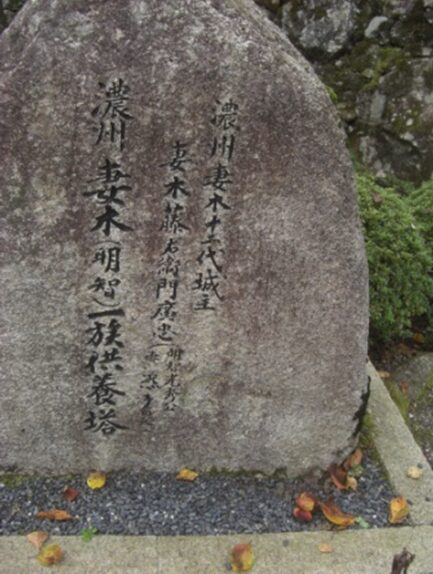

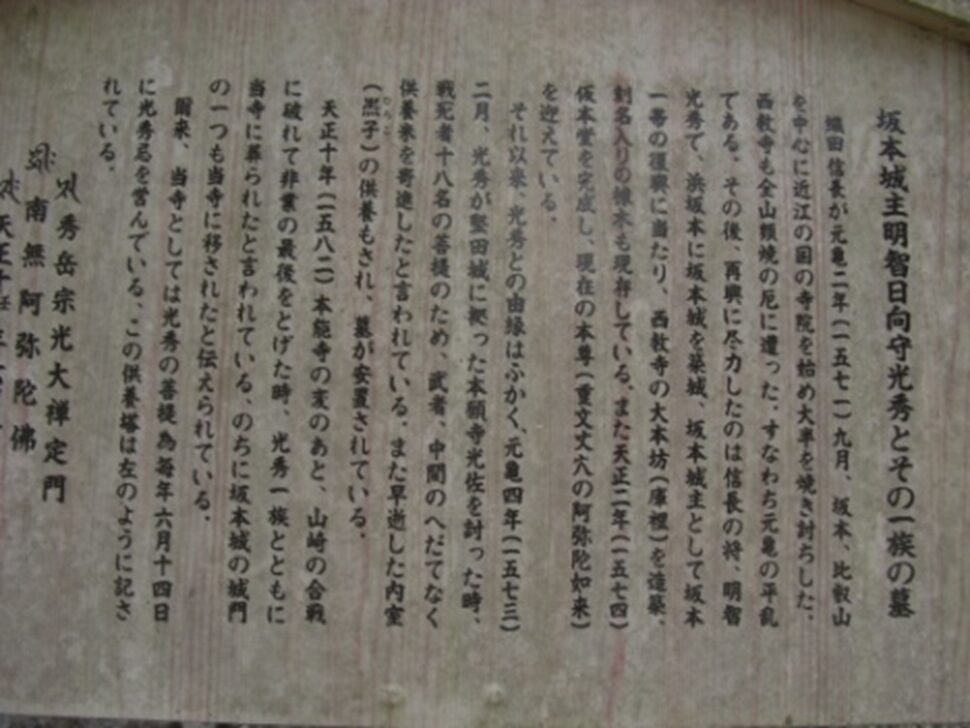

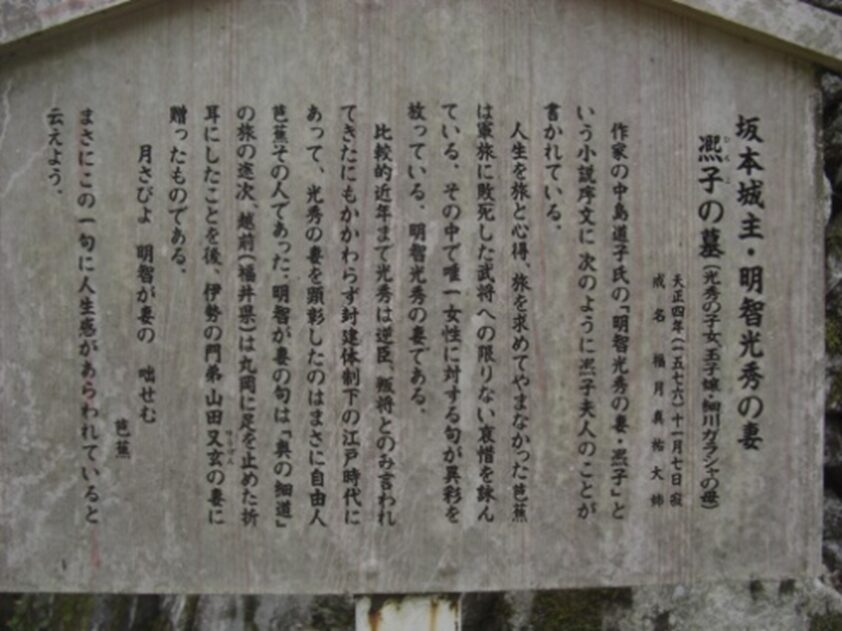

濃州妻木(明智)一族供養塔

聖衆来迎阿弥陀如来二十五菩薩像

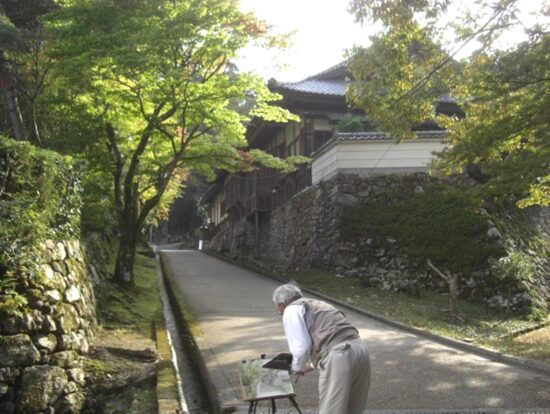

参道を戻ります

西教寺を後にする

西教寺から南に戻ってきたところで左に 祠

左側に

本坂登り口から東に伸びる筋に戻る

道筋には沢山のお寺が並びます。とても見て回る時間がありません、高野山は山上にお寺やお墓が並びますが、比叡山は下の坂本に日吉大社を中心にたくさん並んでいます。

途中から東を見る

西の本坂口、日吉神社方向を見る、真直ぐ伸びています

道路沿いの お堂

左側に 壽量院

その前の道を入っていくと、国の名勝小堀遠州作の庭園のある 滋賀院門跡

入っていった右に 大富駄飯社

滋賀院門跡

門跡の前に流れる川のきれやの橋

元の道に戻り少し東に進むと 鳥居 鳥居を越えたところ阪本四丁目の交差点を右に折れる。真っ直ぐ100mほど先右には京阪石山坂本線の坂本比叡山口駅

穴太衆積みの石垣

坂本では、延暦寺の里坊のみならず、街角の神社や古い民家の石塀などに特異な石積みがみられる。これは「穴太衆積み」と呼ばれ、坂本の大字「穴太」の一帯に古来より居住し山門の土木営繕的な御用を勤めていた。「穴太衆」の技術によるもの。これは、門前町の重要な景観要素となっており、日吉大社の表参道の左右の里坊地帯には、美しい代表的な遺構が見られる。その特色は、加工しない自然なままの石面を巧みに用いて石積みの面を構成し、特にコーナーの整理された自然な美しさと堅固さにある。全国のお城の石垣などにも取り入れられているところが多い。(大津市教委説明より)

坂本四丁目交差点の左角(東北)に赤い板塀の 大将軍神社と生源寺

同じ通りに 道標二基 「右 盛門本山西教寺道」ここから北に進む道もある「横河元三大師道」

大将軍神社

生源寺

左に生源寺を見た先右が坂本駅

とても回り切れなく惜しいかな時間がないので諦め、その道向かい前の道を右に入り南に進む。でも情緒のある古い街並みが結構残る。この市街地だけでも一日かけて、散策しても十分満足できる。

比叡山本坂の下りは一応ここで区切りとして終わるが、京都山中越えに繋ぐため滋賀の里へ

右に折れた街並もまた往時の街道を彷彿させる建物などがのこる。本家日吉そば、本家鶴喜そば、九文字屋商店、広栄堂寿延等々の屋号がのこる建物が続く

左に 福成神社

すぐ先右奥に 瀧珠院

榊宮社

神社前の街並み

傍には石組みに組み込まれた 祠

更に左に 祠

静かな街並みを進む

右に大きな 毘沙門天の石碑と燈籠

参道入口に 祠

この辺り右一帯にもお寺が多い、その先右に石垣に組み込まれた 祠

毘沙門天三の石碑

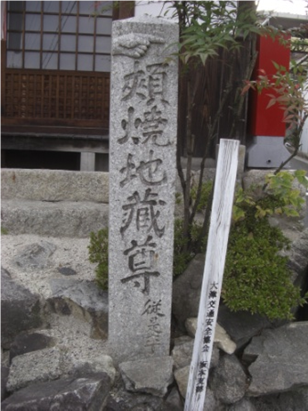

その先に お堂と三基の道標

道標の前の街道は道が少し狭くなる

右に新しい、石の大きな 観音さんが立つ

街道左に松ノ馬場駅、この辺りで坂本のお寺も終わる 坂本1丁目23

暫く歩くと、京阪石山坂本線の高架を潜る

線路を潜った先の町並

その先右に お地蔵さんの祠

見事に穴太石垣が組まれている

右に 盛安寺

そのすぐ隣に 観世音菩薩堂

すぐ先で小さな川の橋を渡るとその橋の手前右に

實光寺

橋を渡った左には 祠と燈籠二基

更に左には 薬師堂と前に小さな 石仏が並ぶ

すぐ先右には 高穴穂神社

穴太1丁目1 穴太の街並みに入る街道風情のある街並みが続く、歩いていても飽かないのでつい歩く足も遅くなる

街並みを進むと左に 祠と足利供養塔

室町幕府の第12代足利義晴は、京の都より難を逃れこの地に至りここ穴太において病死された。天文十五年五月三日(1546)のことである。墓所は足利家菩提寺にあるが、此処に供養塔が造られた

南に歩いていくと、前方に西大津バイパスが見えてくる

左に さかもとの六地蔵 穴太地蔵

本地蔵は、北国街道が滋賀から穴太へさしかかる曲がり角に位置したため「まわり地蔵」と呼ばれ、また村の入り口に安置されて病気や災難が入り込まないよう守ってくれるので「延命地蔵」とも呼ばれた。

地蔵尊の両側には西国三十三札所の一番那智山青岸渡寺と三十三番谷汲山華巌寺の佛画が納められている。

また遠く仰木千野の六斎講や新精霊の祭り事にも深くつながりがある。なお坂本六地蔵は伝教大師の御自作と伝えられ、この地に平成3年に、新築落慶遷座された。(説明文より)

バイパスの高架を潜らず、暫くバイパスの側道を西南に沿って進む、この近くに穴太廃寺跡があったようですが逸した

バイパスが京阪坂本石山線に交差するところで、左のバイパスの高架を潜り南に進む

南に進んできた先で、新しい住宅地が建ち旧道がどの道か判明しないので、とりあえず道を捜しながら南に進む

真っ直ぐ田畑の中の細い道を歩く

南に旧道らしい道を進んできたがここで、前方は田の為に道は消失、多分想像だが旧道はここをやや右斜めに進み、先の滋賀里駅の南側を東に越していたと思う

止む無く迂回して志賀里駅の南側の信号交差点と踏切を渡り線路の東側に出る

近くの 千鶴大弁財天

滋賀里駅より東へ進んでいくと 八幡神社

今日は 出町柳~一乗寺道~雲母坂~比叡山~比叡への道(本坂)を下り~坂本から滋賀里まで歩いてきたが、日も暮れてきたのでここで終わります。

後日、引き続き比叡山への道・山中越(志賀越)を歩きます

距離は26㎞ほどで余り長くないが、比叡山越えの道であり更に寄り道が多く結構歩いたと思った一日

近くの滋賀里駅から帰宅

コメント