湯浅駅~鹿ヶ瀬峠~日高町紀伊内原駅北側~御坊駅

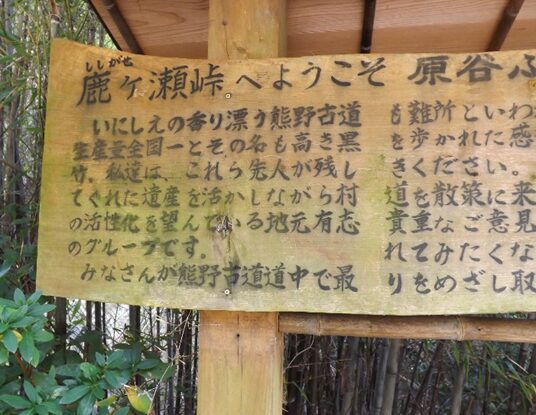

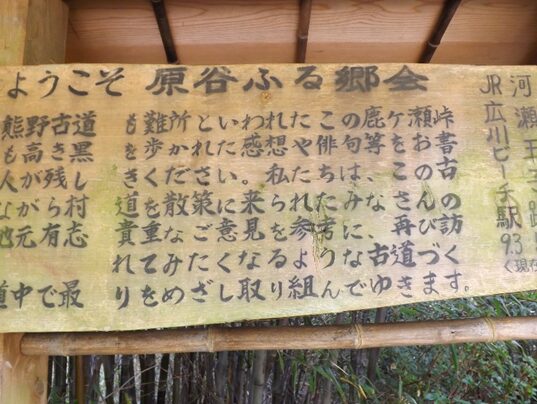

車を和歌山駅近くに預けJRで湯浅駅へ、8時11分着、8時15分スタート。街道は駅のすぐそばである。今日は鹿ヶ瀬峠越え、熊野街道紀伊路の中でも難所といわれる一つ、でも思ったより道も整備されて至る所に道案内板があり迷うこともない、でも想像するも往時は大変であっただろう。

湯浅駅 8時15分 スタート

御坊駅 16時30分 着 (古道より御坊駅まで2㎞ほど移動)

43,606歩 26.16㎞ 1.969kl

JR紀勢線湯浅駅

駅前の道を左に進みます

前回ここの交差点で終了してます駅から北ら左に折れ、熊野古道を湯浅市街地から来るとこの交差点を真っ直ぐ横断してJR線のガードを潜る

ガードを潜り情緒ある街並みを少し進む

左に 高野山真言宗 満願寺

すぐ先で道は分岐していますが、左側のほぼ真っ直ぐの旧道を進みます

その少し先で十字路に出ますので真っ直ぐ横断します

十字路左角に 道標 「右 すぐ勝楽寺」

その先は枝道があるが道なりに進み、右に大きくカーブしながら進みます。

その間、小さな川を渡りすぐ右に盛田会計事務所があります。その先右に大きくカーブします

橋から130m程先で道が分岐します、左の道を進んでもすぐ42号線に出ます。資料はこの道を指しています。私は右の細い道を進みました、左に勝楽寺があります。右のこの道の方が自然と思う

名刹 勝楽寺

南北朝時代の豪族、湯浅氏の菩提寺で、この寺にあった金堂は秀吉によって京都醍醐寺に移され国宝に指定されている

境内に建つ 紀伊国屋文左衛門之碑

江戸元禄期、材木商人として才略にたけ紀州蜜柑の冒険的輸送により一代の豪商となった。事績を顕彰する碑で、ここ湯浅町別所の地が生誕地と推定されている

勝楽寺を左に見て少し進んだところで、左からの42号線に合流して右へ進みます、42号線の左に白い建物があります。

そのしろいたてものを左斜めに入るところ左手に王子社があり、その前から42号線の反対側から出てきたところを振り返る

久米崎王子跡

国道を南下します。広川に架かる新広橋がありますが、渡らず国道と分かれ手前の堤防道を左に折れます

広川を右に沿って進んでいきます

左山裾斜面に 石仏が多数・三界萬霊碑

左に、室町中期以降の守護、畠山氏の居城であった高城山(136m)が見える

少し先右に、広川に架かる名島橋を見て広川の右岸を進んでいきます

暫く進んだ先で、広川は右に離れ古道は真っ直ぐ進んでいきます

柳瀬地区の集落の古道

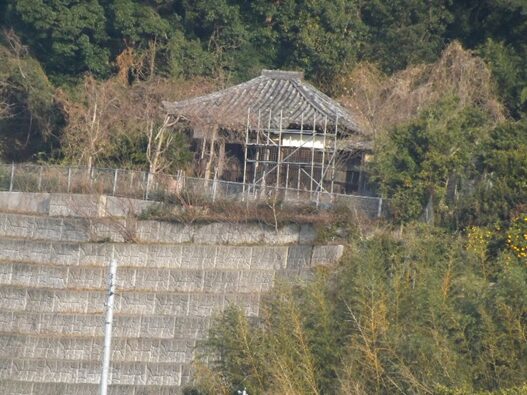

左、山麓に見える 能仁寺

柳瀬集落内左に 祠

暫く大きく右に弓を描きながら歩いていくと、再び広川に出ます。広川に架かる新柳瀬橋を渡ります

橋の左(南)から見た広川と湯浅御坊自動車道

橋を渡るとすぐ国道の交差点に出ますので左に折れます

国道を100m余り進むと右に入る旧道があります

右の旧道の坂を登ります殿地区です

旧道の雰囲気が残る石垣跡の旧道を進む

静かな殿集落を抜けていきます

集落の南端で広川に突当りその先の旧道は消失している

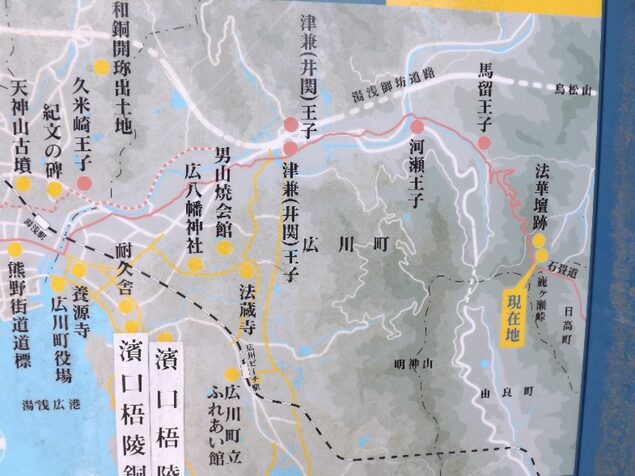

近世以降、熊野詣での本街道は、ここで川を渡り井関に入った。井関王子は川を渡って数十mさきの左側台地上にあったが今はその跡形もない。

中世までは湯浅から久米埼王子を経て広川を渡ることなく井関に入り、津兼王子に至っていた。津兼王子は井関王子の東方約200mにあり、その跡地には今日まで小さな祠があり、その所在ははっきりしていた。平成に入り高速道路工事のためIC内となり、所在地の跡地に標識と祠が祀られている。中世までの熊野道(御幸道)と近世の熊野道は井関に入って約400m、国道と交差するあたりで合流していたと思われる。(案内文より)

広川の突当りを左に折れて、堤防道を100m程進み国道に出ます。

国道を右に折れると広川に架かる殿井橋を渡ります

川IC入り口交差点を右に入ったあたりに

井関王子跡 があったと伝わるが場所は確定できない

広川IC進入路を注意しながら進み高速道のガードを潜る、潜ると右は本道に入る入口道で、左の道を下っていきます

ひだりGC練習場を見て右にカーブ

右にカーブしたところで、右のガードを再度潜ります。

潜って道なりに右に戻るような形で、前述の本道への入り口道と左に下ったところに反対側に出まので、高速道の手前を左に鋭角に緩やかな坂を上る。

坂を上っていく途中左に、その背後は料金所 津兼(井関)王子跡 石碑と説明版が立っています

中世と近世で、熊野古道の位置が変わり、それに伴い王子社跡も移っていて、さらに高速道の建設の影響もあり位置が確定できなくなっている。時代の移り変わりによって仕方がないので現在の状況によって進んでいきます

坂を上りきったところに熊野古道の案内表示が立っています。右に進み高速本道のガードを再び潜ります

ガードを潜り高速道の西側に出て、石段を下り国道に出てきます。暫く国道を進みます

右奥に南広小分校があります

国道を進むと小さな川に架かる橋を渡ると左に入る旧道のような道がありました、小川沿いに進みました

国道を右に平行に進んでいきます

井関の集落内を抜けていきます。やがて右の国道の井関交差点手前に出ます

右に出て国道に出ました、左にコンビニ跡の建物、国道すぐ先に井関交差点です。国道は右に分岐していきます。左側の真っ直ぐの道を進みます

左の道を100m程進むと、再び分岐しています左の旧道を進みます。

その辻の左に熊野古道の案内板があります

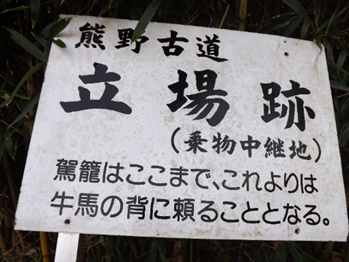

左のブロックに 養生場跡 の案内表示、馬などの養生した場所

静かな集落の道を進んでいきます

右に 旅籠 亀屋跡

左に立派な旧家

残念ながら途中左に少しの間ですが旧道があったようです、写真向かって右の道を出てきたのか写真を見ているが思い出せない合流するところを振り返ったところです。合流したところ河瀬橋バス停

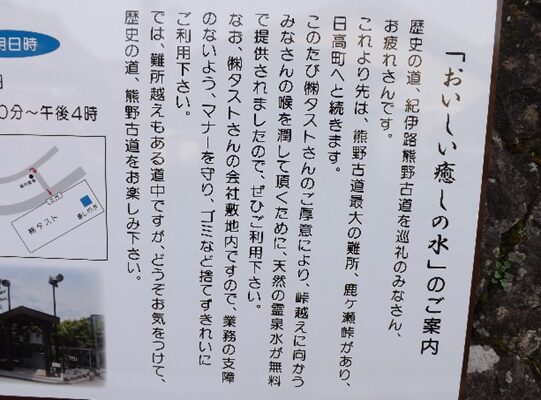

合流した右の新道の西側に(株)タスト、残念ながら日曜日で入れなかったが

すぐ右に井関郵便局があり、元旅籠 竹屋跡

旅籠 藤屋跡

左山麓に 伏見稲荷大社 丹賀蔵王大権現

旅籠 錦屋跡

この井関集落には多くの旅籠があった、この先、熊野古道紀伊路の難所、鹿ヶ瀬峠越えが控えているため、旅人はここで泊まって熊野へ向かったのだろう

井関集落の南端で新道の車道を横断して広川に架かる河瀬橋を渡ります。広川の上流は東に離れていきます

河瀬橋を渡り、河瀬地区に入ります

橋を渡った左に 徳本上人名号碑・道標 を兼ねている

この供養塔は天保八年(1837)大塩平八郎の乱のあった年で、飢饉による多数の餓死者の七回忌供養のため、天保十四年(1843)に建てられた。

右面「是ヨリ 左リ紀三井寺道 六里八丁」

正面「右 く満み道 左 むろご道」

左面「右 いせ かうや みち」

少し先で道は分岐して右にカーブして小さな橋を渡ります

橋を渡った右に 道標 「右ハきみいてら 大水にはひだりへ」大水で通行ができないときは左手の山麓を行くように進めた道標

小さな橋を渡った右の森に 河瀬王子跡

河瀬王子跡を右に、左の川に沿って上っていきます

この先続く集落内にも、車屋・松屋・竹屋・玉屋などの旅籠が昭和の初めに鉄道が開通するまで営業していたが、今は廃業している。

少し集落内を進むと左から橋を渡った先、分岐した道が合流してきます。合流するところを振り返る、古道は向かって左から進んできました

河瀬の集落を進んでいきます

再度、川を渡り東側を上っていくと左に 地蔵寺 地蔵寺は紀伊路、熊野参詣道最大の難所、鹿ヶ瀬峠の麓にあり、本尊は地蔵菩薩立像です。鎌倉時代の作と推定されている。地蔵菩薩立像は「汗かき地蔵」と呼ばれ、峠を越える旅人が弱ると背中を押して助けたので額に汗をかいているという伝承が残る。参詣の道中を守る神仏として旅人から信仰されていた。

集落内右に 旅籠 車屋跡

旅籠もあって伝馬所もあった井関駅だった

井関駅の集落を抜けて坂を上っていくと、道は分岐します。左の真っ直ぐの道を進みます分岐角に古道案内板

300m程進んでいくと、左に坂を上る分岐があります。古道は右の真っ直ぐの道を進みます。分岐する手前右に

東の馬留王子跡

急な坂道で、草履の緒を締めなおして峠への道を進んだという

その先分岐する道の左角に 徳本上人名号碑と道標 「右 くまの道 左 ふじたき念仏堂」

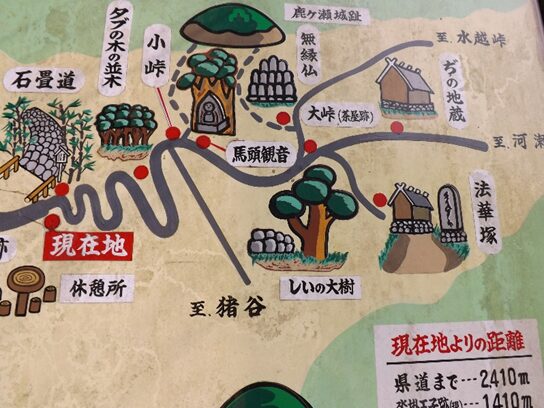

また新しい、熊野古道案内板も立つ。鹿ヶ瀬峠まで2340m

その先左に、立場跡

どんどん山深く登っていきます

立場跡看板をみて暫く進んだ先、左山側に入る看板がありますが、少し入って左鋭角に登った先で行きどまりになって廃道となっている古道。

熊野古道の中世時代の古道跡かも

(要注意ポイント)

その先に分岐があります、左のヘアピンカーブの急坂を上ります。西へ真っ直ぐ進んでいくと国道42号線水越トンネルの東の入り口の脇に出てしまうので特に注意が必要です。もちろん角に案内表示が出ています。

ヘアピンを左に折れた先の上

坂を上っていくと旧道は分岐しますが、どちらの道も古道の表示があり、この先の上で合流します。どちらを進むか迷いましたが、あえて左の遠回りの道を進む

右の柵のされた方が熊野古道の様です

右の道はミカン畑を上って、右の42号線を見ながら進んでいくようです。本来の古道ですが、柵を締めない人がいるので地権者の方が止む無く通れないようにしたのでしょう。

左の道を進みます、こちらは樹林の間の林道です

気持ち良い山道を上っていきます。朝から歩きだして、誰も熊野古道歩きの人と会っていないし、追い越していない。紀伊路は少ないのかな

いつの間にか登ってきました、国道42号線と井関の町が遥か眼下に見えます。

鹿ヶ瀬峠まで1230mの表示

ヘアピンを繰り返しながら登っていきます

やがて上りついたところで、右からの古道、柵のところで分岐した道が合流します。

ここの分岐何方を歩いたか記憶があいまいです、多分左の道だろう

峠への坂道を上っていく

右はるか下に42号線と木図越トンネル入り口が見えます

分岐する石垣の角に熊野古道、真っ直ぐです。鹿ヶ瀬峠まで710mの表示。この辺り今一つ道の記憶が曖昧ですので案内板通り進んでください

古道に柵がされています、通行止めでないのですが、獣除けとして、幸い1月なので熊やマムシ・ハチの心配はないので助かる。でも安心はできない紀伊半島の熊は冬眠しないと聞いているから。まあ防御対策をしながら歩きます。暖かくなったら一人では熊野街道は要注意ですね

注意看板が沢沢山掲げられています。1月とは言えチョット嫌ですね

峠まで石畳道が続きますが、この石畳路は平成7年度に整備事業でされたものです

鹿ヶ瀬峠まで152mの表示が出ました。

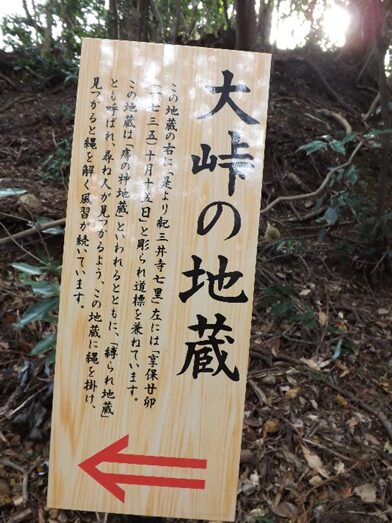

古道より少し左に上ると 痔の地蔵(縛られ地蔵)尋ね人が見つかるようこの地蔵に縄を掛け、見つかると縄を解く風習が続いている。地蔵の右に 道標 「是より紀三井寺七里」

少し上った左に 法華の檀の道標 「広養源寺飛地境内 法華檀 鹿脊山経王□日像上人廃留地」

今も、法華験記や今昔物語の伝承を受けて、毎年四月十六日に円善まつりの供養会が千年の時を越えて行われている。道標の横の細い道を上っていくと、宝篋印塔のある檀があったが残念ながら逸した。

まもなく鹿ヶ瀬峠の大峠につきます

鹿ヶ瀬峠の大峠

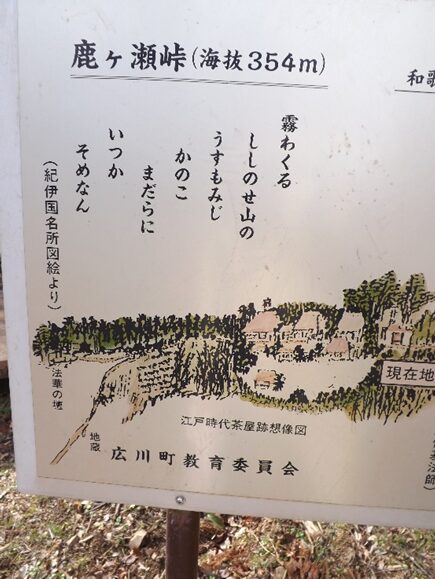

峠は平に広くなっている、峠には最盛期、玉屋・日高屋・とら屋と三軒の茶屋があった。うち玉屋は昭和の初めまであったそうです。

江戸時代の峠の茶屋の想像図が描かれている

大峠 鹿ヶ瀬越えの熊野古道

広川町における熊野古道は、湯浅町より広川に沿って民家やみかん畑の間を進み、井関・河瀬地区に入り、鹿ヶ瀬峠を越え日高町に至ります。道沿いには、道中の安全を祈願した王子社跡が数か所あるが、現在は河瀬王子のみその跡を留めています。また、井関・河瀬地区は宿場としての要衝の地であったといわれる。今もその当時の屋号で呼称される民家も数多くあります。鹿ヶ瀬峠は熊野路の難所の一つであり、大峠には当時、茶屋・旅籠があり賑わいを見せていました。周辺には養源寺の草創と伝えられる法華檀や南北朝の争いを伝える鹿ヶ瀬城跡もあります。(峠の説明文より)

うまく写真に入っていないが、大峠の椎の大木

この先大峠を後に急坂を下る、古道らしい石積の急坂を下っていきます

暫く気持ち良い樹木の間を下る木が低いので日が差し込み明るいので助かります

古道は分岐しています右へ、案内表示があります

大峠から小峠まで500m程です

広川町から日高町にはいる町境にでます

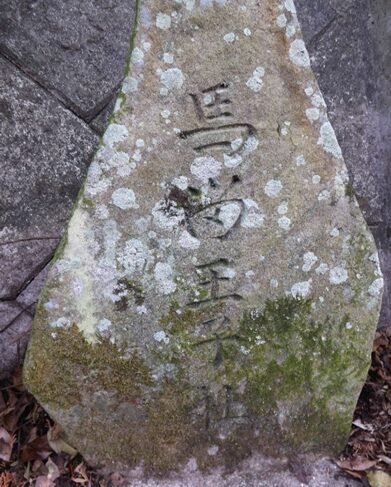

小峠 には 馬頭観音を兼ねた道標 が祀られています

小峠も少し広場になっていて休憩座椅子も設けられています。

小峠から大峠方向の古道を振り返る

石畳路

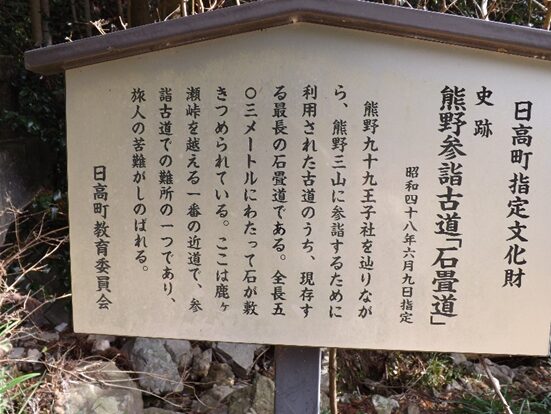

小峠を少し下ったところから、全長503m、熊野古道の中で現存する最長の石畳路に入ります。両側には楠や椎の照葉樹が多く往時の姿を残す、また樹齢300年以上のタブノキ五本、黒竹林にはびこる、また雄大な景色も望める。

暫くは石畳路の写真

素晴らしい

ここで石畳路は終わります

小さな橋から石畳路の登口を振り返る

石畳路は休憩所にもなっています

この先は新しく整備された石が敷き詰められています

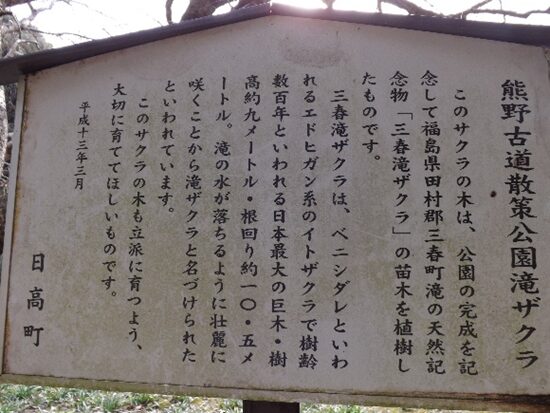

三春滝桜

山間の古道を西川に沿って下っていきます、谷川の西川がこの辺りから少しずつ水量が出てきます、でも田畑が人手がないのか水がないのか荒れてしまっています。

スタートして山に入ってから全く人と会わない、一人ぼっちの古道歩きです

古道沿いの民家の跡か石垣が積まれている

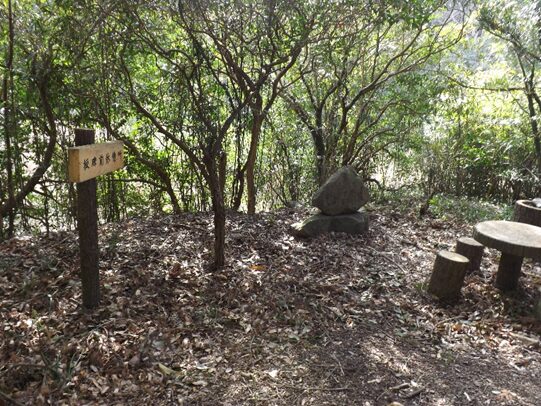

下っていくと途中に簡単な休憩所があり 王子谷板碑群 の表示が立っています

歌碑 くれないの 魂のくさびら 熊野かな

題目板碑八基

前の梅畑は、法華堂跡で、八代将軍徳川吉宗やその生母浄円院が帰依した広川町養源寺の源流ともいわれる。

その跡地にあった 板碑 をここに移したものである。

右より永享□□・嘉吉二年(1442)・永享八年(1436)・寛正二年(1461)。

いずれも室町時代のもので古い板碑

右の板碑群や左の法華寺跡の前の古道を振り返り進む

板碑のところから暫く進む、途中田畑の跡だろうか荒れています

振り返ると、石垣跡が残る。法華寺に伴う建物跡だろうか田畑の跡だろうか。かつては集落もあった古道沿いであったのだろう

すぐ先に広くなっていて建物が見えてきます

金魚茶屋駐車場、石畳まで800mの表示板

駐車場から古道を下ってきたところを振り返る

金魚茶屋跡

「紀伊国名所図会」にも載せられている、ここは江戸時代の宿場で、旅人から金魚茶屋として親しまれた、鹿瀬山からの流れる清流で金魚を飼って旅人の心と疲れを癒したところからこの名がついた

残念乍ら冬場なのか営業していなかったので寄れなかった一息ついたところで川沿いに進む

金魚茶屋を過ぎて御所谷橋の手前で県道が右に古道は左に進む。その先、爰谷橋(ここだにばし)を渡ります、橋の傍に 伝馬所跡 がありました。この辺り集落と新道が交錯して、写真と私の記憶が一致しないので、案内表示に従って古道を進んでください。

右が県道(旧国道)

さらにその先の分岐を左に

右、川の対岸に県道、狭い古道を進んでいきます

狭い旧道を出てきたところで、右から県道が合流してきます。正面より出てきたところで、その左のすこし高台に

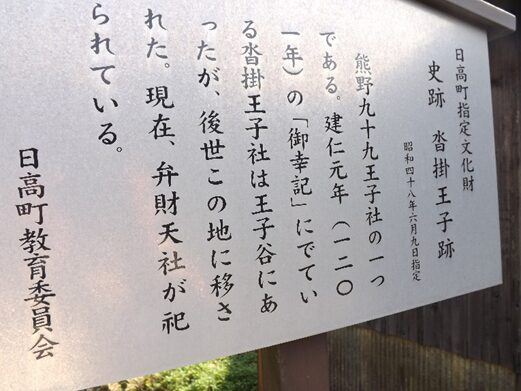

弁財天の鳥居と祠 があります 沓掛王子跡(鍵掛王子社) で今は弁財天社を祀る、かつて沓掛王子は板碑群のあった王子谷にあったと伝わる。

王子社の説明文の横に 道標

右の山裾にある沓掛王子跡その向こうブロック塀の切れるところに右から進んできた

県道を少し進むと右に西川が平行した左コンクリート塀に絵が描かれている

その先で西川に合流する支流の大谷川に架かる高橋を渡ります

大谷川の高橋を渡ったすぐ先左に 法華経塚の道標 「水瀧不動瀑 是ヨリ十丁」

さらに250m程進むと左に 爪かき地蔵さん 弘法大師がこの地に巡錫したとき、土地の人が無事息災を祈願して岩に爪で地蔵尊を刻んだと伝わる。現在その姿は見られないが、水を掛けると浮かび出てくるから水かけ地蔵ともいう。信仰心の無い人はいくらみずをかけても地蔵尊が浮かばないそうです。

地蔵の先で右の旧道を下ります、大木の左を進みます

大木の先で東からきた県道176号線が合流してきます

左のコンクリート塀が切れた先です熊野古道の案内板があります。

案内に従って左に折れ県道に合流して右に進みます。 この先、県道と古道が何度も交錯しながら進んでいます。

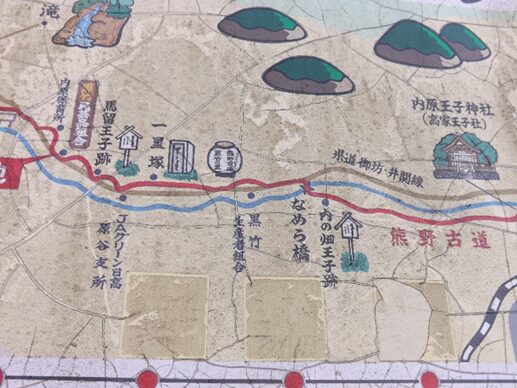

原谷八十丁で左の旧道に入る

油河橋を渡ると左に内原保育所があります

右からの県道と合流します

合流したすぐ先左に紀州黒竹民芸品組合黒竹の里 日高町原谷地区は質・量ともに日本一の黒竹の産地です。竹林面積は約60ヘクタール(全国の6割強)、生産量も7割近くに及んでいます。近くに熊野古道の鹿ヶ瀬峠があり黒竹の優雅さを感じながらハイキングを楽しむことができる

左に 原谷皇太神社

神社のすぐ先で県道を左に入る旧道があります

旧道を進んでいきますが、すぐ右からの県道に合流します

県道に合流した先左に 西の馬留王子跡(間王子社ともいう) 石碑だけが残る

西の馬留王子跡の先で、左への古道が残ります。このように古道は県道の左側に偏って残っている

古道を上っていくと、左に 地蔵さん が並んでいます、右に案内表示

左に 浄土宗 光明寺

再び右からの県道に合流したところを振り返る建物の右側をくだってきた

すぐ先で古道は分岐します、左側を入ります

原谷の古道を進んでいきます

この辺りは、御蔵所跡・一里塚跡 です一里塚跡碑があったようですが逸しました

集落中ほど左に石積みの石段があります 雨司神社 古道より東の標高240mの山上に祀られ、御神体は雨司権現ともいう、昔から雨乞いの神として信仰を受けている。石段の上に古い 二基の灯籠 が両側に並んでいる

原谷集落の眺め、遠望の山並は鹿ヶ瀬峠

神社への上る石段の前の古道

再び右からの県道に合流します

合流して100m程進むと

左に入る古道があります

左に入った集落を進んでいきます

300m程先で右からの県道に合流します

合流地点から350m程県道を進んでいくと右になめら橋があります。そこに 内ノ畑王子跡と今熊野神社の案内標示

が立っています。橋を右に渡ります。

このように今までも各要所に古道案内標示がされていますので安心です。何度も旧街道歩きで経験していますが、あまり知られていない街道では山深いところまで手が回らず、案内表示がなく道を聞く人もいない中、とんでもない方へ間違えた経験が何度もありますが、さすが熊野街道は全体を通して安心です。

滑(なめら)橋を渡ります

橋を渡ったすぐ先に左への案内表示があります、左の農道の古道を進みます

少し先の右の山裾に鳥居があります 今熊野神社の鳥居

決して幅が広くない急斜面の石段、両側から雑木が覆い薄暗く少し神秘的だ、長い石段を上ると 拝殿 があります。他に上る道があればいいが、お年寄りは厳しいかも(そういう私も年寄りですが)

神社上り口の前の古道は少し道幅も広くなり舗装されている。資料を見るとこの前の道は畦道で草が茂っていると記載されているが、メジャー道となったいまは改修されたのだろう

その先50m程進むと山裾右に 内ノ畑王子跡石碑 が立っています

王子跡の前の古道を少し進んだところで、少し右斜めに今の古道は進んでいますが、かつては真っ直ぐに西川の少し西側を750m程の間ですが進んでいたが、今は田畑になっているか畦道として一部残っているか分かりません。私は調査をしながら歩いたのですが、資料整理段階で写真の記憶が曖昧でわからなくなってしまいました。とりあえず現在の古道を進めます。

王子跡の前の道を少し進むと、突き当たりますので右に折れて60m程進み左の現在の古道に出ました。(突当りを真っ直ぐかつて古道があったのでは)

突き当たったところから振り返りました。前方左の山裾に、今熊野神社や内ノ畑王子社跡があった

改修された今の古道を暫く進むと、右に内ノ畑集会所があります。想像ですがかつての古道は、この集会所の裏側と西川のあいだ辺り通っていたかも、集会所を右に真っ直ぐ進んでいきます

やがて左にカーブするとすぐ左角に、案内標示板が立てられています、その辻を右に折れます。

手前から進んできました、この辻を案内標示に従って右に折れます。真っ直ぐ進むところで西川に架かる内ノ畑橋を渡りすぐ先で県道176号線に出ます

右に折れたところから辻を見たところで、前述の消失したかつての古道は、正面の電柱の辺りにきてこの道に続いていたのでないかと思いますが。確証はないです。もしこの古道歩きを見ていただいてご教授頂けるとありがたいです。

(注)ここで少し気になったので、前述の内ノ畑集会所まで戻り裏側(東)に行ってみると、西川沿いに写真の様な地道がありました、これがかつての古道なのか少し後ろ髪がひかれます。

北側を見る

南側を見る

西川に沿って進みます

萩原浄水場が右にあります

暫く進んだ先で十字路になり左に折れます

十字路の左角に熊野古道案内板がコンクリ―トに張られています。左(東南)に曲ります。(北西から見たところです)

左に折れて200m程さきで西川にでる、その手前を右に小さな森が

内原王子神社 立派な社殿・拝殿が建つ

内原王子神社の境内に 高家王子跡

藤原定家の歌碑

萩原や 野べより野辺に うつりゆく衣にしたふ 露の月影

境内の オガタマの木 明治二十一年暴風で本殿倒壊、明治二十二年本殿を再建記念して植えられたと伝わる

梛(なぎ)の木

西川に架かる王子橋を渡ります

すぐのところで県道176号線に出ます

左斜めに立派な石垣が組まれた 安楽寺 をみて県道を右に折れます

西を見れば西川の対岸に、内原王子神社の杜

県道を右に折れるとすぐ先で道は分岐します。古道は左の県道27号線を進みます、右の県道176号線を真っ直ぐ進むとJR線の紀伊内原駅へ、

萩原地区を進みます

高架道路を潜る、右に紀勢線の線路

少し先左に 道しるべ地蔵(追い分け地蔵)

右から道路が合流してきます左へ

湯浅8時15分にスタートして、現在の時間13時45分、思ったより早く進んだ、コンビニもなかったから昼食はしていない、もともと昼は余程休憩が欲しいとき以外は食事はとらないで何時も歩きとおします。

右(西)に 浄専寺 の屋根が見えますお寺の西300m程先に紀伊内原駅があります

分岐は右真っ直ぐの道

分岐より200m程先左に 一里塚跡碑

一里塚のすぐ先十字路を真っ直ぐ横断します、左に案内標示

右に大池

池の角に 弁財天山古墳 250mの案内標があります大池の先はやっと御坊市に入ります

古道を進んでいくと右にカーブする左に角に

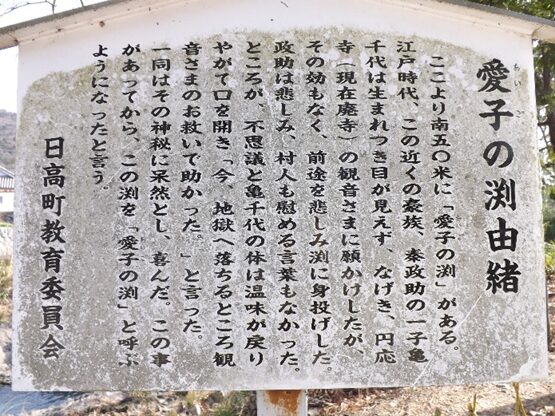

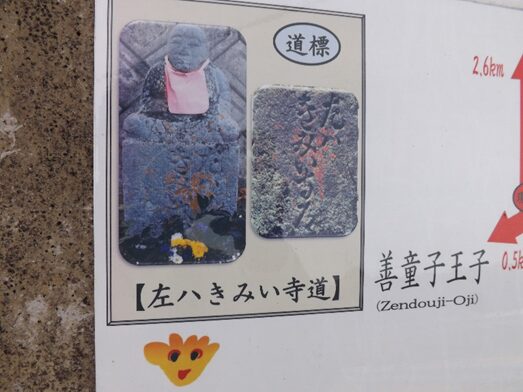

ブロックの角に 三体の地蔵坐像尊・道標 「左ハ きみい寺道」

北に600m入ると 萬福寺に足切り地蔵 ちょっと遠いですねよれません

地蔵さんの先、左から富安川が接近して、川に沿って進みます。正面の山裾を川に沿って進みます

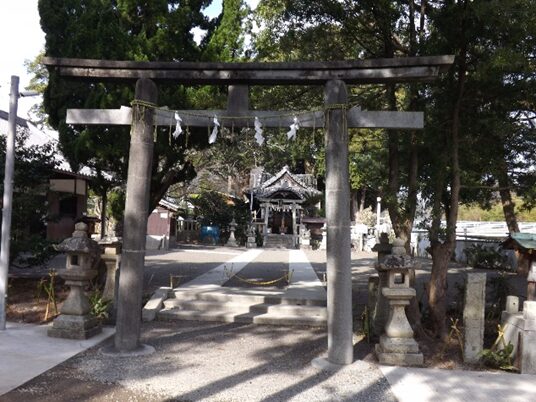

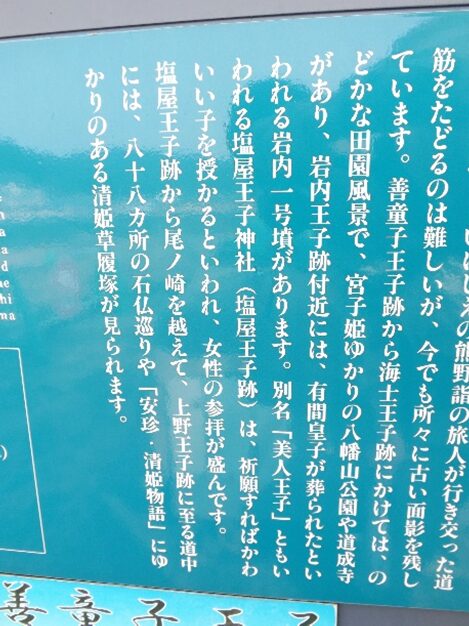

山裾の道を少し進んでいくと右奥に 善童子王子神社の看板 が見えます

童子王子跡 (富安王子・田藤次王子)ともいう

善童子王子跡の前の古道から振り返る。右の富安川に架かるのは宮前橋

その先で真ん中の角に木を挟んで道は分岐して古道は左に進みます

木の袂に 題目碑 のようだが読めない

富安川を左に沿って進んできた古道は、富安橋の上で南北の道と交差します。古道は富安橋を左に渡り川に沿って右に折れます。丁度正面の大木の左側を進みます

富安橋を渡りすぐ右に折れた古道で、右の川沿いに大木、

少し進むとT字路に出ますので右に曲がります

200m程先で右から道が合流していますが、真っ直ぐ左斜めに進んでいきます

御坊市藤田町吉田地区です左斜めに進む古道です

少し進んでいった先で、右に民家と石積みされたブロック塀の間の細い道を入ります。案内板がありますがチョット見落としやすいので注意してください。

樹木のトンネルを潜ると、そこはミカン畑です

案内表示があるのでミカン畑の中を進みます

更に笹のトンネルを抜けていきます。何とも薄気味が悪いというか、気持ちがいいというか表現が難しいです

次は竹林です、ここは素晴らしい雰囲気です

標示があります綺麗に整備されていて感謝です

少し広くなっていて石碑が建っています 愛徳山王子跡石碑 だけの皇子跡地ですが、よく整備され地元の方たちの努力に感謝の気持ちが一杯です

王子跡より元の古道に戻る途中ミカンが美味しそうですが、手を出してはいけない我慢、かつての古道は王子跡付近を通っていたのだろうが、今はわからない。

元の古道県道27号線に出ます

少し進んでいくと、左から吉田川と道路が合流してきます

合流してきた右の山、かみなが姫公園で古道より高い石段を上ると

吉田山八幡神社

神社境内にお堂風の変わったトイレがあります

公園の一角に、 雲生寺跡の石碑 今は廃寺で石碑のみ

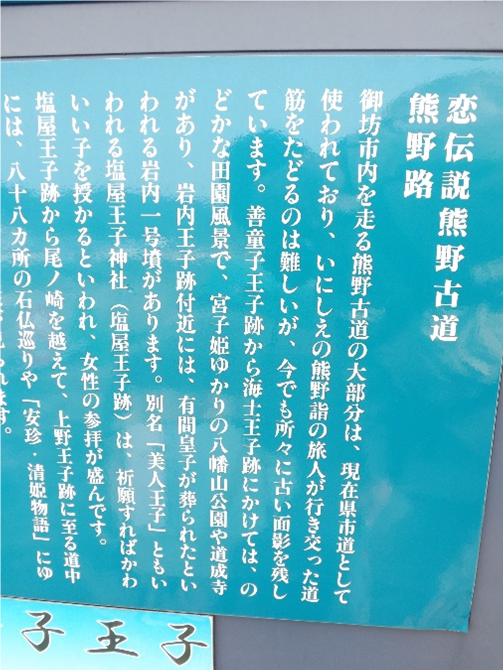

宮子姫と吉田八幡神社の伝承

七世紀後半、九海士の里で誕生した宮子には大きくなっても髪が生えませんでした。

ある年、里は不魚、その原因は海底から射す不思議な光でした。宮子の母・渚は、娘に髪が生えないのは前世の報い。私がその罪滅ぼしをすればと自ら犠牲となって里人を救おうと海に飛び込みました。海中深く潜ると、光り輝いている小さな黄金の観音様でした。

渚は海中から拾い上げ庵に祀りました。光が消えた海では里人の大漁が続きました。里人は渚に感謝しましたが、渚は奢ることなく礼拝を続けました。ある夜、渚の夢の中に観音様が現れ、夢の中で可哀そうな娘のことを訴えました。夢から覚めると宮子に美しい髪が生えており、宮子の父・早鷹と渚は大変喜び、観音様に大層感謝しました。

年頃になると髪ものび、とても美しい黒髪であったので「かみなが姫」と呼ばれた。ある日、宮子の長く美しい黒髪をツバメがくわえ、奈良の都の当時勢力を誇っていた藤原不比等の宮殿まで運び、不比等はその髪の美しさをみて、この髪の持ち主を宮殿に迎え養女に迎えたのでした。養女となった宮子は、文武天皇の御后となり、奈良の東大寺を建立した聖武天皇を産れた。宮子は奈良に行っても故郷の九海士の里が忘れられず、特に庵に残してきた観音様が気になり悩んでいたのを、天皇が知ることとなり。「宮子に長く美しい黒髪を与えてくれた観音様を祀るお寺を造立せよ」との勅命により道成寺が建立されたといわれる。(説明文より)

右に吉田八幡神社を見てすぐ先で交差点に出ます、古道は八幡山を巻くように右に折れますが

ここで【寄り道】をします。左に折れて北吉田川に架かる八幡橋を渡り正面に見えている杜にある道成寺へ。何度か行っているが写真がないので、時間もあるので寄ってみます

十字路を左に折れて道成寺方向へ進んでいくと左、電柱の袂に 道標 振り返ってみたところで、正面は吉田八幡神社のある八幡山 「左 □□入田の中 きよひめ□□」

道標より道成寺より100m程先左に入り、さらに左に折れたところに八幡山を背景に 蛇塚 道成寺の西300mのところにあり、清姫を埋めたといわれる蛇塚

蛇塚から東に進み道成寺の東側から入りました

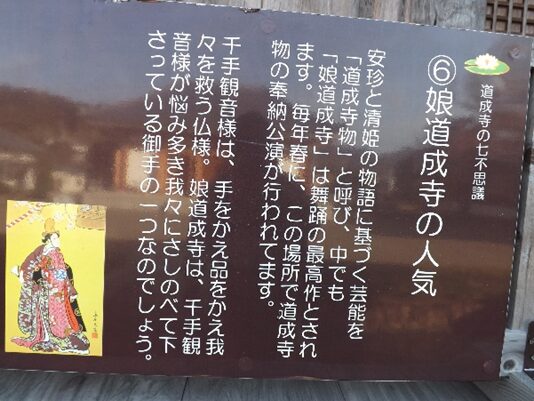

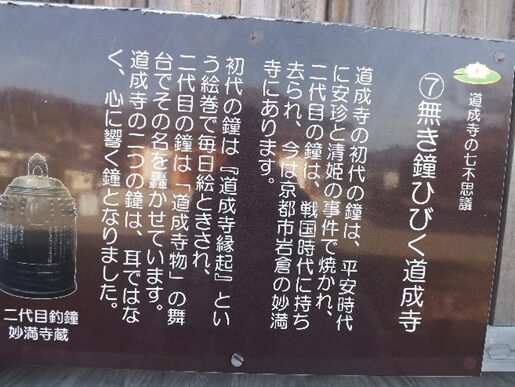

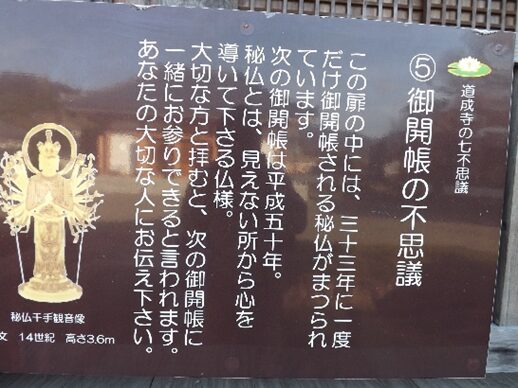

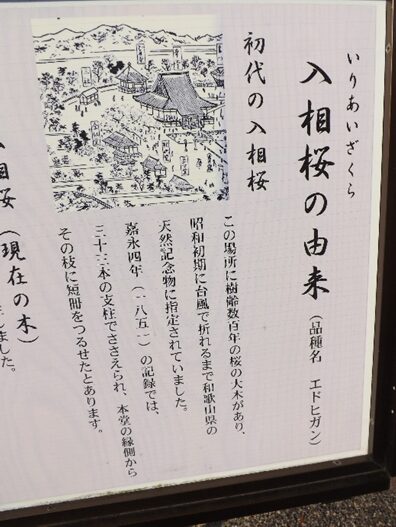

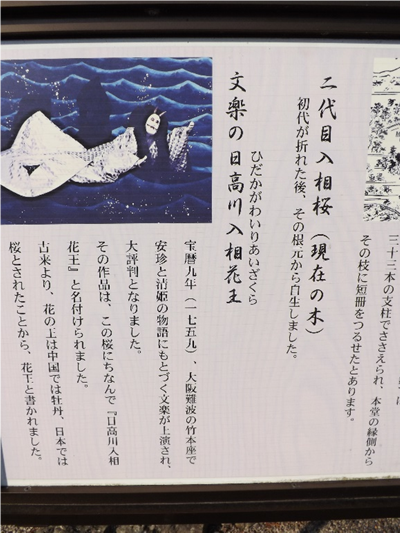

天台宗 道成寺

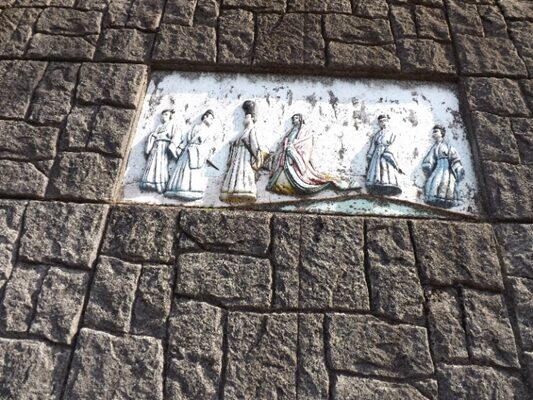

国宝や重要文化財等沢山収蔵している名刹。安珍・清姫物語でも有名で、謡曲の遺跡であります。

改めてつたない説明は省略します

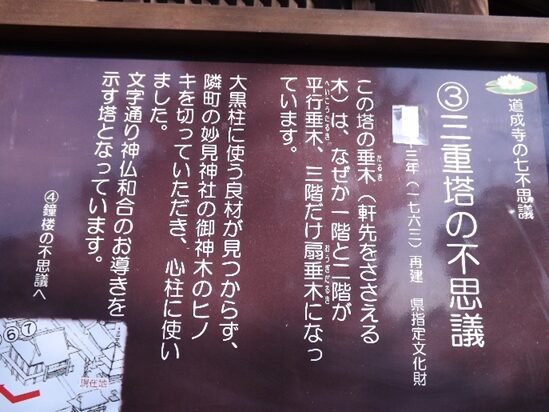

三重塔 県内唯一のもので、宝暦十三年(1763~64)の建立

三重塔の前に、安珍の埋めたといわれる塚がありますが逸しました

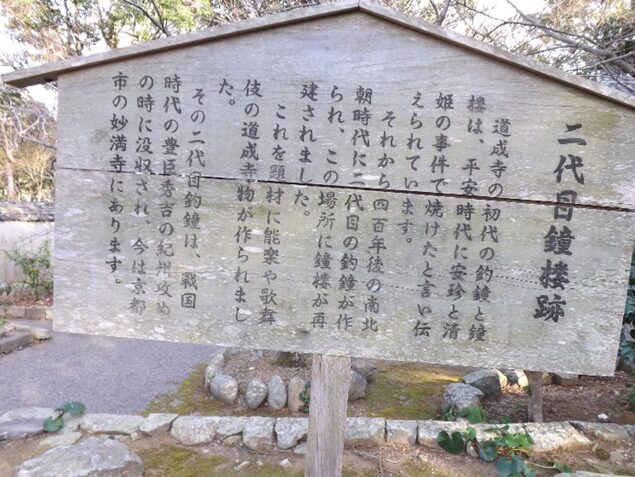

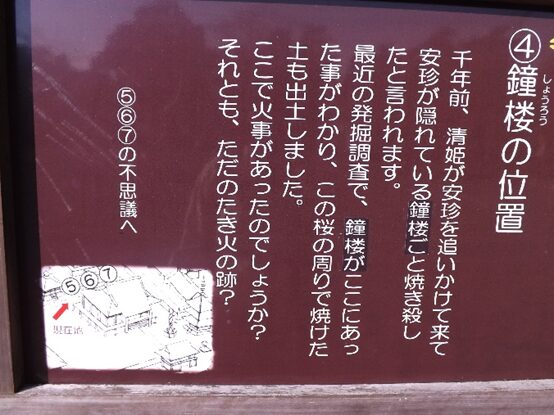

二代目鐘楼跡

本堂(重文)南面正平十二年(1357)~天授四年(1378)に建立

念仏堂

本堂の北面

護摩堂

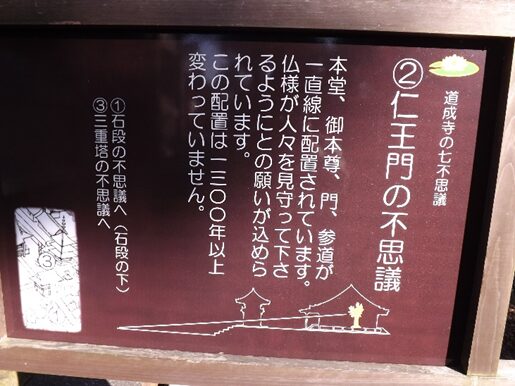

仁王門からの正面参道

仁王門(国重文) 元禄七年(1694)建立

道成寺見学も終わり元の古道、八幡橋の辻に戻ります

八幡橋の辻で山沿いに右に折れます

その斜面に 地蔵さん

右に折れて進んでいきます

右ブロック擁壁に 石仏

右へ250m程進むと道が分岐します、古道は真っ直ぐ斎川沿いに右の道を進みます。左の道は斎川に架かる吉田橋を渡る

分岐する手前右に 九海士王子跡

九海士王子は前述したように、道成寺の本尊を担ぎ上げた九海士を祀る王子といわれ、宮子姫髪長伝承の地として知られている

王子跡の前の古道を振り返ったところ、左が八幡山、遥正面の小高い山が道成寺の背後左分岐に案内板があります

斎川を左に気持ち良い古道を進んでいきます

右の八幡山も切れて右は田畑が広がります。左に線路が沿っています

王子跡から450m程先で十字路に出ますので左に折れます

左に折れて斎川に架かる重力橋を渡ると、すぐJRきのくに線重力踏切を渡ります。真っ直ぐ南へ

一つ目の信号交差点を横断、右に湯川中学校があります

真っ直ぐ200m程進むと分岐します、左の道を進みます。右に行くとすぐ紀央館高校に出ます

分岐する右側、紀央館高校の東側に 湯川子安神社 地元の豪族湯川氏の明神社を祀ったのがはじまり。再三の火災により全焼したが、明治以降再建修復され、お産の神様として信仰されている

史跡 小松原館跡碑

御坊駅のすぐ北側の丸山または亀山とよばれる標高117.7mの小高い丘陵に、かつての湯河氏の本城亀山城跡がある。

戦国期にはいり湯河直光は出城としてこの地に小松原館を築き平時の居館とした。亀山城と共に秀吉の紀州攻め(1585)で落城した

元の分岐点に戻り小さな川の橋を渡る。数十m先で真っ直ぐの細い道と、左に折れる道が分岐します。真っ直ぐの道を進めば短いのですが、資料では左に折れて迂回するような道順になっている、私は後者の方を進みます。

左に折れて100m程で右にカーブして100m程進みます。多分この写真は右にカーブしたあたりから振り返り写したものと思います

十字路に出て右に折れます

右に折れた道筋を150m程進む途中で、先ほどの十字路の近い道が右から合流してきます

右からここに合流してきたところです。数十m先一つ目の辻を左に折れます

狭い道に入り、右に湯川小学校のフェンスに沿います

フェンスの過ぎた右に 浄土宗光金山 法林寺

永禄五年(1562)創建。境内南側に、湯河直光の墓 がある

さらに南に進むと 浄土宗紫雲山 九品寺

九品寺を右に見て、左の細い道に曲がります

左に 石造りの祠

その先、赤い屋根の建物の手前を右に折れます。広い道路の26号線に出ます。藤田町吉田地区です

本日はここで終了します。

16時30分 43.606歩 26.16㎞

になっています。御坊駅まで1㎞余りの距離です。

御坊駅に進む途中に 宝神社

寶神社と財部の里の歴史 奈良時代当時「銭貨を造る鋳銭司」を置かれたという記録が残る

次回は 2015年5月17日 御坊駅から

コメント