1日目 2010年5月1日

南海本線堺駅・大小路交差点~近鉄南大阪線上ノ太子駅前の街道

39.540歩 25.70㎞

2日目 2010年5月9日

上ノ太子駅前~近鉄南大阪線磐城駅前の長尾神社

51.519歩 33.48㎞

長尾神社より引き続き、横大路を桜井駅近くの小西橋まで

完歩トータル 91.050歩 59.18㎞

(1日目)

自宅を4時30分に車で出発、林間駅前に車を預け、南海林間田園駅5時12分で新今宮駅へ南海本線に乗り換 え堺駅へ行く。堺駅前を6時30分スタート、正式には5分程駅前の広い道を西南に進んだ大小路交差点がスタート起点。

近鉄上ノ太子駅着 14時10分 終わるにはまだ早いが切りのいいところで終わる。

(2日目)

自宅を5時20分に出て、車で近鉄橿原神宮駅へ、近鉄で上ノ太子駅へ前回に続き駅前の街道を出発。

長尾神社で竹内街道完歩。引き続き横大路を桜井駅近くの小西橋まで歩く。

桜井駅到着丁度 17時00分。

大坂と奈良を結ぶ日本最古の官道。

竹内街道は、推古天皇21年(613)に整備された。難波と飛鳥の京を結び、日本最古の官道となった「大道」と重なる竹内街道。

南海本線堺駅東側のロータリを東南への、大小路シンボルロードを真っ直ぐ進み、阪堺電軌阪堺線が走る広い車道の大小路交差点に出て、更に交差点を横断して進む

大小路交差点の左(北)側には大小路駅、街道はここを起点に真っ直ぐ進むが、ここで軌道に沿って右に宿院駅への一駅を進む。宿院駅の越えた筋を右に折れた一筋目を左に折れると、

千利休の屋敷跡がある

屋敷跡には千利休が茶の湯に常用していたといわれる、椿井が残る

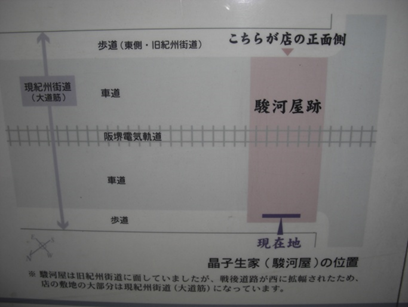

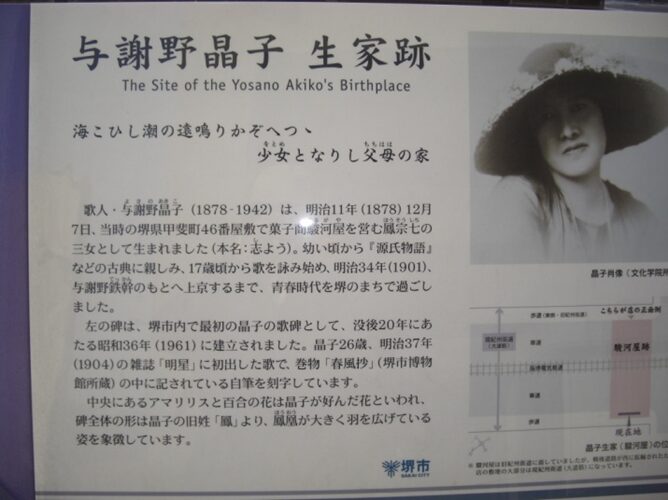

軌道通りを少し戻ったところに、与謝野晶子生家跡の碑

大きな屋敷であった

堺駅前の吾妻橋交差点の先で吾妻橋を渡り、その先、市之町西2の交差点を越えて進んでいくと、阪神高速堺線の高架を潜ったところで、大小路橋交差点に出る広い道路をやや東に進む。次の区役所前交差点を横断すると、広い堺東駅南口交差点に出る。左に南海堺東駅がすぐ見える。右角は堺市役所の高層ビル。

途中、高速の高架手前に 大通庵跡中世の豪商、茶人の津田宗及が父の菩提のために建てたお寺址

堺東駅南口交差点

交差点を右に折れて2つ目の新田信号交差点を左に細い道を曲がる。角のローソン直に南海高野線を越える

左に入る道で右に お堂

少し先で変則交差点に出るが真っ直ぐの道を進む。左角に竹内街道の新しい道標

道が分岐するが左の道を進む、右に行けば仁徳天皇陵北側にでる。以前 西高野街道で歩いているので省略

向泉寺閼伽井跡

榎元町を進んでいく立派な山車保管庫

山車庫の傍に 祠と道標

榎元町5で向陵西町交差点の中央環状線にでて広い交差点にでて中央環状線を進む

交差点すぐ先でJR阪和線を高架で越える。高架の右にはJR三国ヶ丘駅。向陵町交差点を横断する

次の信号向陵中町の交差点で、真っ直ぐ進む中央環状線、右斜めに進む35号線の間の細い道に入る

少し進んだ交差点の右にお堂 阿弥陀如来像が並ぶ

暫く,左黒土町

向陵町見ながら進む

街道より左に少し入ったところの森に

長曾根神社

境内に くすの木の巨木

街道に戻り信号交差点を横断少し先右に大阪市交通局中百舌鳥検査場、左サークルKがある

そこを越えた先の信号

すぐ先で地下鉄御堂筋線が走る、28号線を越える。左にカーブしながら進み、次の信号交差点の右に楠塚公園がある

楠塚公園の巨木

公園の先、右に金岡小学校、左にJA堺市金岡がある間の道を進んでいく。

金岡神社の大きな碑、正面に赤い鳥居が見える

金岡神社

境内の大きなクスノキ

街道を挟んだ神社の向かいには、長光寺・仏源寺・光念寺・西光寺・蓮開寺が建ち並ぶ

長光寺

佛源寺

真宗 光念寺

静で雰囲気の良い街筋

祠

金岡神社の並びには真宗實池山 蓮開寺

古道にマッチした道路も落ち着いた色で素晴らしい

旧家の並ぶ街道雰囲気が最高

やがて132号線の信号交差点に出る

交差点を横断してすぐに2号線の中央分離帯のある広い道に出るので、右に折れると大泉緑地交差点、左に広大な大泉緑地が広がる

大泉緑地信号を横断して、2号線を右に分け左の緑地公園との間の道を進む、暫く緑地公園に沿った南側の道を進む

緑地の切れる所の角に八下中学校を見て少し進んだところで右に大池

八下の町並みを進む

左に郵便局がある辻を少し北(左)に入る浄土真宗 西教寺 門が閉まっていて入れないが、境内にかいづかいぶきの木

左斜めに進む

やがて西除川を渡る

西除川の橋を渡ると309号線の丹南北交差点を越える

松原市に入る、左の岡公園のすぐ先に お堂

松原南図書館を左に交差点を渡る

交差点左角に 道標 「右 ひらの 大坂 左 ・・・」振り返ったところ

立部の町並み先の高架は阪和自動車道、右側は三原ロータリー高架を潜ったところの、立部東の信号交差点を斜め右に進む

暫く真っ直ぐ歩いたところで、31号線を横断

右の側溝に沿って進んだところで左に折れる

右に新ヶ池を見ながら池の北側を進む

池が切れた先で右に広場があり、190号線に突き当たるので右に折れる

新ヶ池を右に、190号線の一つ目の信号を左(東)に曲がる左に曲がる右に公民館があり、右に野村のバス停がある。更に右の前には日吉神社

日吉神社

道の左側に新池、右側に樫山池が南北に細長く広がる

池の先で街道右に入っていくと 浄願寺

街道沿い左に 八王神神社

その先の町並み

お寺、神社の先で東除川の伊勢橋を渡る

伊勢橋の先の伊賀地区で交差点を横断、交差点手前左に豊川病院

右に落ヶ池を見ながら進む池が過ぎ右にセブンイレブンの前を通り、左に31号線に近づくが合流せず並行して野々上の町並みを進む

やがて信号交差点に出る、その交差点左角に大きな立派な 常夜灯

この交差点で⦅寄り道⦆のため少し街道から左(北)に進んでいくと、野中寺がある

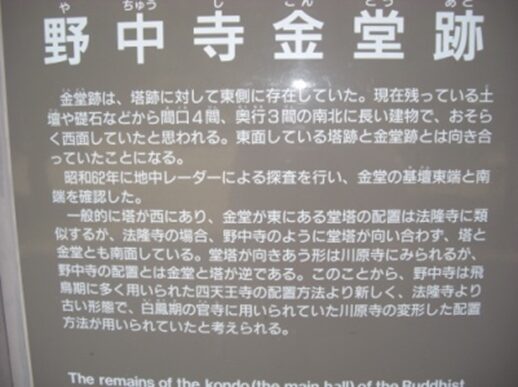

野中寺

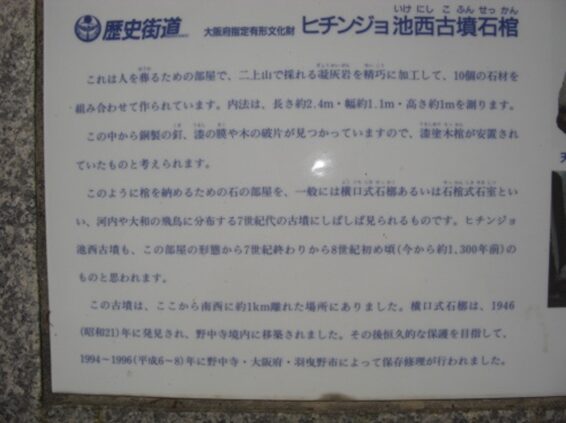

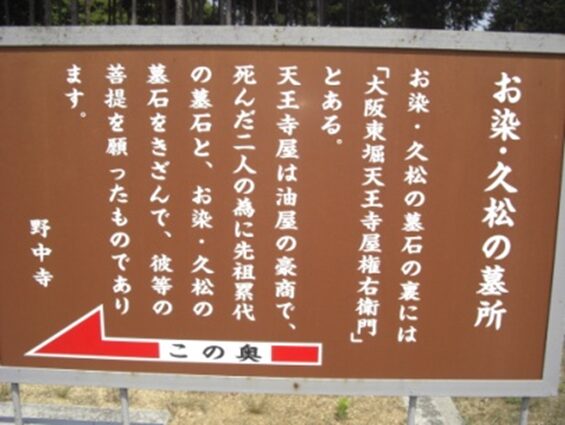

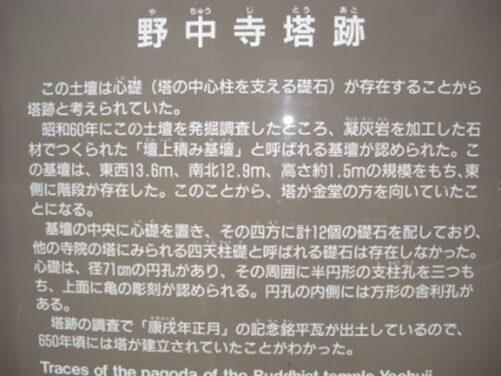

聖徳太子と蘇我馬子の建立と伝わる、叡福寺の「上の太子」、大聖勝軍寺「下の太子」に対して「中の太子」と呼ばれており、竹内街道に南大門を置く大寺院であった。境内の塔跡や金堂跡など飛鳥時代の伽藍の一部は国指定の史跡。白鳳期の弥勒菩薩像、鎌倉期の地蔵菩薩立像などの重文のほか、ヒチンジョ池西古墳出土の石棺なども残り、また府の天然記念物のサザンカや、浄瑠璃のお染・久松の墓がある。

野中寺の南側に 野々上八幡神社

元の街道の交差点に戻る、街道を歩いてきたところを振り返る、左手前角の常夜灯を見て右に折れる(向って左へ)

交差点の右側に、浄土真宗埴生山 西光寺

交差点を真っ直ぐ横断してすぐの交差点を右に折れると、右に廻鶴池の西側に 法泉寺

二上山がよく見える廻鶴池から高松池を右に見て南東に進むそのすぐ先、右に今東池がありくの字に曲がり進んでいく、左には仁賢天皇陵がある。この辺りには天皇陵や古墳が散財している。

羽曳野市軽里地区を進む今東池の先で31号線に突当り左に折れる

途中 灯籠と道標 「右 大坂 左 奈良 道」

右に今東池

今東池のすぐ31号線に突当り左に折れる交差点

31号線に沿って進む右手に 峯ヶ塚古墳古市古墳群の南西部に位置する前方後円墳5世紀末~6世紀初めの頃の築造とされている。大王かそれに匹敵する人物の墓と推定されている

古墳の前から振り返る、右の建物は関西電力でその向こう側で出てきた

その先で、右に芦が池が広がり池を過ぎたところで170号線の軽里北交差点を渡る

交差点を横断して、右に今度は長池があり切れたすぐのところで右に折れる

長池を右に沿い道なりに左にカーブする

カーブした左に神社

新しい住宅であるが、道も工夫して街道情景出ている、と思っていたら左に凄い旧家の建物が見えてきた、歴史の感じさせる建物

旧家が過ぎた右手には、景行天皇皇子日本武尊白鳥陵

墳丘長190mの前方後円墳で、年代は、前方部が後円部より高い墳丘の形や、発見された埴輪の特徴から古墳時代後期(約1500年前)と考えられ、日本武尊の陵墓とされている。

また「記紀」には日本武尊の白鳥伝説が記され、日本武尊が全国各地に遠征し、その帰途伊勢の能褒野で病のため亡くなった。武尊は、白鳥に姿を変え大和の琴弾原を経由し古市に飛来したことが日本書記に記されている。その後、埴生の丘に羽を曳くがごとく飛び去ったという伝説である。この白鳥伝説が「羽曳野」の地名の由来になっている。(説明版より)

旧道を白鳥陵の前から振り返ったところ

非常に綺麗な古墳

古墳を見て白鳥1を進む、やがて170号線に出るその入り口には、仁賢天皇・清寧天皇・日本武尊御陵参道道の石碑

170号線を左に沿って、次の白鳥交差点を右に折れる

近鉄南大阪線の古市駅の南側の踏切を渡る

踏切を越えて50mほど行って所を左に折れると 白鳥神社

街道に戻り東に進む

街道沿い左に浄土宗 長円寺江戸時代の寛永九年(1632)に開創された。十一面観音立像(重文)がある。

街道右には 浄土真宗 西念寺

西念寺の先の交差点の左角にある 道標 「左 大和路 右 大坂」

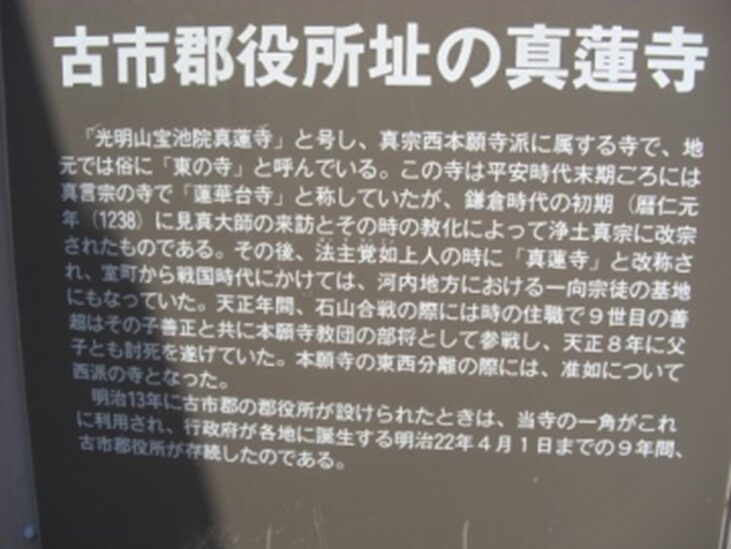

少し右に入っていくと 古市郡役所址の真蓮寺

その先で石川に堤防に突き当たるので、今は渡れないので左に迂回する。この辺りで旧道は石川を渡っていたのだろう

左の臥龍橋を渡る

臥龍橋から左の景色

臥龍橋から右の景色

橋を渡り堤防を右に進み一つ目の信号を左に下る、左にサミット樹脂工業、右に近鉄南大阪線が走る

暫く車の多い車道を右に近鉄線に沿って進み振り返ったところ

右に駒ヶ谷駅の所で左に折れて飛鳥川に架かる逢坂橋を渡る。すぐ右に折れると道は細くなる

駒ヶ谷の街筋に入っていく

旧家が街道雰囲気を醸し出してくれる

集落内の左奥に入ると 社本神社

金剛輪寺址 境内には神社の神宮寺として創建されたもので奈良朝の後期の創建、その後数々の兵火により衰退。明治4年に廃寺となった。

街道に戻る

街道よりの社本神社

更に左側に真宗常光山 西応寺

更に東側に真宗大谷派三宝山 願永寺

そのすぐ先で正面に河内ワイン館をみて広い道を右に折れる

飛鳥川に架かる月読橋を渡る

橋を渡り左に駒ヶ谷小学校を見て進んでいく

少し歩いた先右に 八丁地蔵尊 背後はすぐ近鉄線

飛鳥川が左にせまり,すぐ先の飛鳥川に架かる八丁橋を左に渡り、対岸を少し歩く

右の飛鳥川に沿って少し歩く

飛鳥川が右に離れて行った先左に真宗大谷派 佛號寺

上ノ太子駅手前で、少し街道から離れるが左に集落内を500mほど入ると

飛鳥戸神社 飛鳥時代からの神社で古い

街道に戻り古さを感じる飛鳥の街並みを進む

やがて右に近鉄南大阪線の上ノ太子駅、きりもいいので本日はここで終了する

2日目 2010年5月9日、前回5月1日に続いて上ノ太子駅スタート

上ノ太子駅のすぐ先で右にカーブして近鉄の踏切を渡る。続いて南阪奈道路の高架を潜る

すぐ先で飛鳥川の松本橋を渡る橋の先すぐ左にセブンイレブンの前を通り緩やかな坂を進む

春日西交差点を横断

右に 妙見寺

妙見寺の先で、新池に突き当たるので左に折れすぐまた右に折れて雰囲気の良い街並を南へ途中右に 祠

ゆっくり古道街道の情緒を味わいながら歩く

途中、歴史を感じさせる 灯籠

右に春日神社の参道

春日神社

その隣に浄土真宗本願寺派西宝山 光福寺

光福寺から坂を下る所の家並み、タイムスリップをしたような風景

浄土真宗興正派大昭山 了徳寺

街道沿い右に大木

角屋の馬

江戸時代、太子町域には10軒ほどの旅籠があり、中でも竹内街道が茅渟道と合流する要所のこの三差路角にあった「角屋」は、旅人の道中日記に名の残す由緒ある旅籠であった。

角屋の建物は昭和中期になくなりましたが、門前に置かれていた馬像が“甚五郎”作で街道を通る馬も見惚れて立ち止まったなどとする民話とともに、今に伝わっている。

角には 灯籠と道標、祠がたつ 「右 てへ・・・ いせよしの・・・」

この後のかなり竹内街道からそれるが、この辻を右に折れて 叡福寺・源三代の墓へ⦅寄り道⦆をする。

真言宗単立 磯長山 叡福寺

1㎞ほど集落を進んでいくと、聖徳太子と母、穴穂部間人皇后、妃・膳郎女の墓所を祀る寺で、推古天皇が建てたとされる寺、太子ゆかりの寺として歴代の天皇や時の権力者、日蓮や親鸞なども参拝したといわれる。織田信長による焼き討ちに遭ったのち、御陽成天皇の勅願により豊臣秀頼が再興した。

平安時代以降の法隆寺や四天王寺とともに太子信仰の中心として栄え、八尾の「下の太子」(大聖勝軍寺)、羽曳野の「中の太子」(野中寺)と並んで、「上の太子」として河内の三太子と称される。

叡福寺正面の石段を上ると、広々とした境内に出る、一番奥に高台となっている石段を上った奥に聖徳太子廟がある。廟前の二天門は元禄元年(1688)に丹南藩主高木氏により再建された。

叡福寺境内

正面 聖徳太子廟前の二天門・金堂

聖徳太子御廟

墳墓は円墳で、東西52m・南北42m・高さ10m、東西に長い楕円状をしている。横穴式石室で明治初期まで入ることができた。記録によると、太子と母、太子より一日早く亡くなった妃の棺が安置されていて三人の合葬した、三骨一廟と呼ばれている。

聖霊院(重文)

大水子地蔵尊

多宝塔(重文)

叡福寺の向かい高台に浄土宗南向山 西方院

太子の三人の乳母が得度して太子の冥福を祈るため太子廟の前に堂を建立したのが始まりといわれている。三人の乳母は、蘇我馬子の娘月益姫、小野妹子の娘日益姫、物部守屋の娘玉照姫という。彼女たちは当代きっての美姫で、得度後は、善信、禅蔵、恵善と号し、三尼公と呼ばれて尊崇されたという。住持は代々蘇我氏を名乗り、現住職も蘇我姓である。

叡福寺の前の道を暫く西に進んでいくと左に 泥掛地蔵尊

泥掛地蔵から更に西に進み、太子交差点を右に折れて北に暫く進むと、壺井八幡宮への参道に出る、かなりの道のりを集落の中を進む

鳥居を越えた左袂にある 源泉壺井 源頼義の平安時代前九年の役(1051~1063)に遡る伝承の飲料水で地名壺井の起源となった

壺井八幡宮

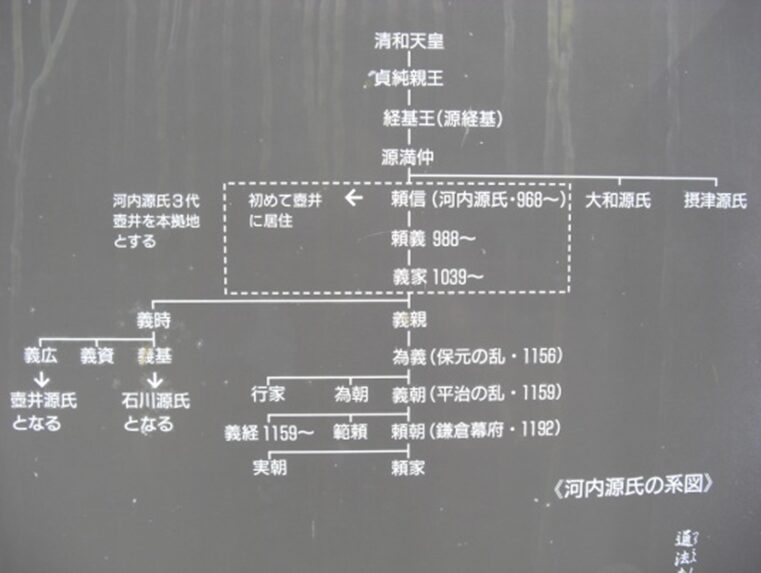

この辺りは壺井の香炉峯といわれ河内源氏発祥地としてしられる。平安時代中期の寛仁4年(1020)、源頼信が赴任し康平7年(1064)に前九年の役を平定した頼信の子、頼義が石清水の神を私邸の東側に勧請したのが本宮の起源。左側の壺井権現社は、源義時(義家の五男)が河内源氏の祖神として天仁2年(1109)に創祀したもの。現社殿は共に元禄14年(1701)に徳川綱吉の命で柳沢吉保が再建した。

境内の天然記念物 楠の木樹齢約1000年

八幡宮から通法寺町の集落を見るこの集落の左の森に、源氏三代の墓がある

通法寺跡(国史跡)

源 頼義の墓(国史跡)

壺井八幡宮から石段を下り集落を南に行くと、通法寺跡(国史跡)に至る。通法寺は、長久4年(1043)に河内源氏の祖源頼信が子の頼義とで小堂を建て河内源氏の菩提寺としたのが始まり。その後兵火で焼失したが、江戸時代に八幡宮と共に再建されたが明治の廃仏毀釈により廃寺となった。現在旧本堂跡に源頼義の墓(国史跡)が残されており、山門と長屋門の一部・鐘楼・新本堂の残礎などが復元されている。通法寺跡から竹藪の小路を南東へ進むと右手に源氏三代の墓の説明版がある。そこから古びた階段を上ると丘陵中央の円丘が源義家の墓(国史跡)で義家の墓の東側に、通法寺の僧らの墓碑が並ぶ。さらに南側へ小道を進むと右側に円丘状の源頼信の墓(国史跡)があり、すぐその左側に通法寺再興に努力した大僧正龍光の分骨供養碑がある。

通法寺跡境内

墓入り口の小道

源 八幡太郎義家の墓(国史跡)

通法寺の僧の墓

源 頼信の墓(国史跡)

大僧正隆光の墓(分骨)将軍綱吉の学僧で悪法「生類憐みの令」(1687~1709)を公布させて人物。

壺井集落を南へ出てきたところから、右の山が墓所、正面奥が壺井八幡宮

太子町に植木家墳墓古くから土地の人々によって、蘇我馬子の塚として伝えられてきたが真実は定かでない。

街道より離れ、大変時間をとったが元の辻に戻る。

辻を進むと車道に出て左に新六枚橋を見てそのすぐ先の飛鳥川の架かる六枚橋を渡る

166号線を横断する

街道左に しもの地蔵尊

電柱が無ければタイムスリップした様な街並み

街道左に 正泉寺

小野妹子の墓、道標

ここでまた街道より右に離れ⦅寄り道⦆をする

街道より南に1kmほど進むと科長神社二上山山麓、磯長谷の最奥で太子町の東のはずれに位置する。

小野妹子の墓

科長神社鳥居のすぐ南、長い階段の登り口右手に「道祖小野妹子墓」の碑が立つ。121段の石段を上ると小野妹子の墓に至る。

街道に戻ると雰囲気のある街並みが続く、右に国登録文化財の大和棟の形態を残す萱葺きの 大道旧山本家住宅

左に 祠

写真によく出てくる、竹内街道の象徴的な街道の町並み風景

左に竹内街道歴史資料館、右に近つ飛鳥の里太子みちのえきがある

途中、古墳のような遺跡

風鼻橋東詰信号を越えていく

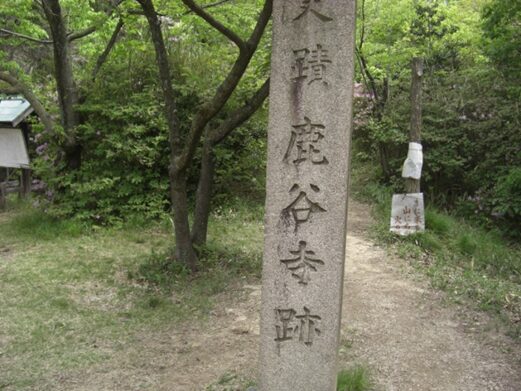

坂を上っていくとやがて 鹿谷寺跡にでる8世紀ごろの寺院の跡

右に神山、左に二上山の間を進む

この付近は歩道がなく、車も多いので危険で注意二上山登山口。歩道を造ってもいいと思うが、狭い歩くところが草が覆っている

やがて坂を登りきると 竹内峠別名、身枌(みそぎ)峠ともよばれる

旧道のようなので入っていく

古い 石の祠と灯籠

旧道は荒れているが十分歩ける 宝篋印塔

左に河内国山田郷 役行者遺跡の碑

旧道が合流

竹内峠の県境

峠の県境の右に、県境の碑と竹内嶺開削碑を見落とした。かつての 鶯の関所跡

県境を過ぎるとすぐ、右に下る旧道があるので右に進む。

旧道は右から左に曲がり166号線を渡り、再び右に曲がり166号線の右に出る

やがて南阪奈道路のトンネルの上を越え、左の166号線の右側の旧道を平行しながら下っていく

車から解放された旧道

仏が刻まれている石碑

灯籠と祠

車で危険なので回り道を進む案内

上池を過ぎ左に 菅原神社の所で右の集落の旧道に入る

集落に入る旧道

左の 菅原神社

神社の前から旧道を下って行きます

竹内の集落

集落内右に 芭蕉旧蹟綿弓塚

右に浄土宗白雲山 西光院

奈良盆地の眺望

長い竹内集落が続く

お堂と灯籠

やがて30号線の交差点を横断する

更に下っていくと當麻に入る

右に當麻スポーツセンター

小さな川を渡ると右に真宗 浄土寺

左に 光照寺

更に左に 葛城寺

すぐ先で突き当たりに、長尾街道で見た二つの 道標

突当りを左に行けば 奈良横大路

右の森は 長尾神社

長尾街道で見学済み

突当りの辻より、竹内街道・長尾街道を振り返る

辻を左に折れて交差点を右に進むと、奈良横大路で真っ直ぐは近鉄磐城駅

竹内街道 完歩

コメント