2014年3月15日

高井の室生古道分岐点~石割峠~山柏峠~鞍取峠~土屋原笹及

伊勢本街道と室生古道の分岐点

右の坂を上る旧道が伊勢本街道です。真っ直ぐが 室生古道。仏隆寺から室生寺へ

上り口右手の旧家は、元旅籠屋の宮田家 明治初年頃に廃業

分岐点のところに立つ 道標 「右 いせ本街道 左 仏隆寺」

杉林の舗装された坂道を上ります

松本家の敷地から街道に覆いかぶさっている古木

さらに進んだ左の石垣のある広い敷地の建物は、松本家住宅 幕末の頃まで旅籠を営んでいた

すぐ左に二つに折れた 道標

「右 伊勢道」「左 室生山 是ヨリ・・・」と刻まれている。天明元年の銘

高井の集落から上ってきて集落を振り返る

杉木立を上っていきます。快適な街道

名木高井の千本杉 に着きます

大きな石と 祠

坂を下りながら左に大きな屋敷の 津越家住宅元旅籠大津屋

祠の背後に 高井の千本杉

天然記念物 高井の千本杉は伊勢本街道沿いにあり、約1m四方の古い井戸の周囲に生えていた杉が成長するにつれ、株元が癒着したもので、地上約1m位から、十六本の枝幹が出て癒着している。株元約25m、樹高約30m、枝張りは東西南北ともに約22mの巨大な老木で、遠望すれば森のように見える。

樹齢推定500~600年と思われる。

千本杉の分岐した株

千本杉を左に見て少し下った先で、左に下る階段を降りる

千本杉の袂の井戸

井戸を見て下っていきます

津越家の正面

下っていった先で舗装道路に出ます

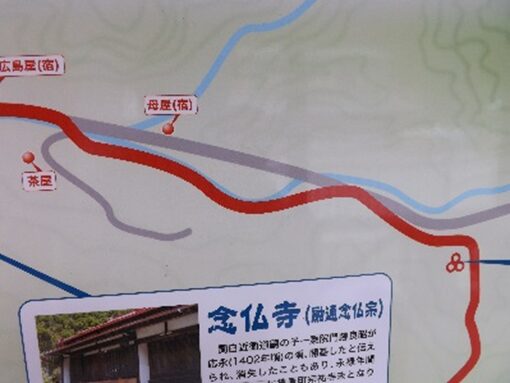

この先、榛原赤植~大久保~諸木野と進みますが、暫く説明が難しく写真に沿って歩いた道を想像します。辻に地図案内があります

道標 「右 いせみち」享保七年の銘

街道沿いの 祠

斜面にある 石造り物

民家がところどころにあります

案内標示もあるので間違わないです

山道を進んでいくと、左鋭角に分岐する辻に出ます。案内標示板が立っています。左鋭角への道は、仏隆寺への道

分岐の辻少しこえた先から振りかえる

諸木野関所跡の標示 少し平らで広くなっている所に 諸木野関所跡

伊勢本街道には多くの関所が設けられていた。当町(角柄から諸木野石割峠)は約十二㎞、その間だけでも 角柄関・萩原関(井足関)・高井関・壱名関・下司名関・大久保関があった。それぞれの領主が関税(通行税)をとるために設けた、旅人にとってはおおきな負担でした。

諸木野関は、室町時代中期、長禄二年(1158)に設けられ、室町時代後半頃に廃止されている。諸木野にも、近世には数軒の旅籠がありました。

杉林の快適な街道を進みます

途中に すずみの水

その先標識に従って左の平坦な真っ直ぐの道を進む

左の緩やかな坂を上ります

諸木野の里に入りました。

右にカーブしながら坂道を上っていくと道は分岐していますので右の道を進む

案内標示は、左、諸木野弥三郎の墓、高城岳・仏隆寺へ。右、伊勢本街道・石割峠へ

諸木野弥三郎の墓 杉木立の中に沢山の五輪塔や墓が並んでいます

諸木野弥三郎は北畠攻めで信長の家臣として活躍

山裾の街道で諸木野の集落を進んでいきます

やがて分岐の辻があり右へ

道標 「左 仏隆寺 右 いせ本街道」

左に 浄土真宗本願寺派 大乗寺

大きな民家が見えます

右に 太神宮燈籠、旧道の面影が残る街道

気持ち良い山道の街道を進んでいきます

民家の軒を歩かせていただきます

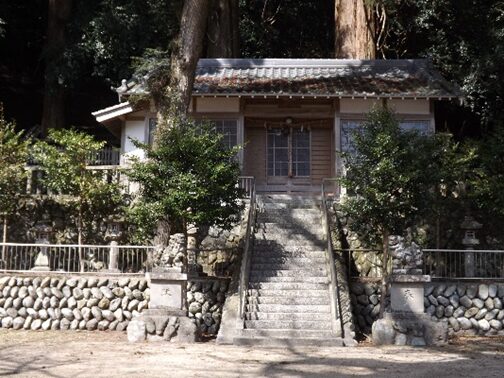

右に 愛宕神社の参道石段

愛宕神社 諸木野の愛宕神社は集落の東南の端にあり、小さな一間社春日造り銅板葺の小祠で新しい。慶長年間(1596~1615)に諸木野村に火事があり全村が焼土となったと後、火伏の神を祀ったと伝わる。

街道は下田口に入ります

左手に 石仏と山神

さらに西への山村の街道を進みます

石割峠への山山道を進んでいます。右の道を進む

室生下田口に入る。標示の左に入る登山道は、三郎岳(標高879m)

街道は右のますぐの道

やがて 【石割峠】(標高695m)

伊勢本街道の最初の難所といわれた石割峠は狭い切通しです。徐々に上っているためそれほど高所の感覚はないが695mと高い峠です。峠を越えると室生に入ります。道幅が広くなり坂道を下っていくと右手に道標があります。道標から10m程先で右に下る狭い道が本街道です。

案内標示には広い道を下っていくとなっていますが、雑草が生えて狭くなっています

杉林の中を緩やかに下っていきます

【石割峠】標高695mに着きました

この切通しの狭い峠道が 石割峠です確かに見通しもなく休憩する場所もありません

笹や草で覆われて道が隠れそうです。三月の時期でこの状況ですから、夏場は大変で一人では少し危険かもしれません

幸い道に陽が通り明るいので助かる

右に 道標 「右 いせ 左 原山 道」宝暦二年(1758)銘

道標・案内標示より10m程先で右に入る

狭いスギ林の中の道を下っていきます

下っていくと下に舗装道が見えます。室生川の上流に出る、下流に室生寺があります

舗装道路に出たところから、旧道の出てきたところを振り返る

室生川に沿って暫く上田口を西に進みます

伊勢本街道の【田口宿】に入ります

田口は鎌倉時代から見える地名で、興福寺大乗院の荘園でした。かつては、このすぐ先で右手の山裾を通り、枡井家の奥で谷川を越えて専明寺に続いていたが先で通れないので左の道を進む。屋号のもつ多くの家を数えた集落も、今では旅宿もなく静かな農山村へと変わってしまい、かつての賑やかな宿場の面影を見ることはできないが歩いていても気持ち良い山村です。

かつての旧道跡は右へ消失

左の道を進みます

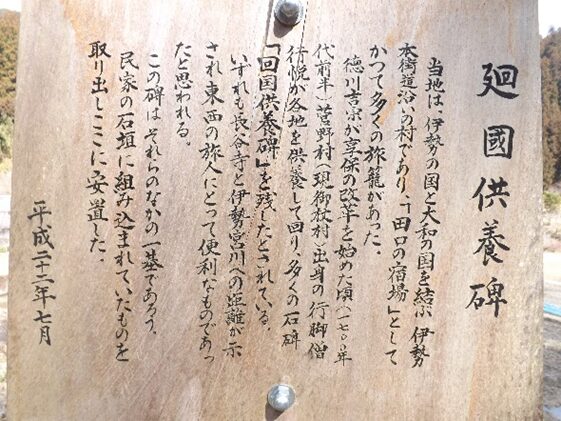

少し進んだ左に 廻國供養碑

街道右に広い敷地の中に大きな旧家があります。地元で畑仕事の人に聞くが詳しいことは分かりませんでしたが、どうも大庄屋であったようです。

大きな旧家の手前右に入ると旧道跡の石垣が残っています。坂を上っていきます

旧道跡と思われる消失した道跡があるので、山裾を辿りました。近い将来このままでは完全に廃道化するだろう。

山裾の枯れた草地の旧道跡を進む。歩くとしたらこの時季しかないかも、夏秋の時期はとても草で道が分からないかも

山裾の旧道跡から見た左下の大きな大庄屋跡の旧家の全景。歴史を感じさせる貴重な建物です。人が住まわれているのか車があります。もう少し詳細を知りたいが。それにしてもすごい藁葺の建物です

更に山裾を進もうとするがこれ以上は進めない

止む無く諦めて左の下に降りて旧家の前に出ました

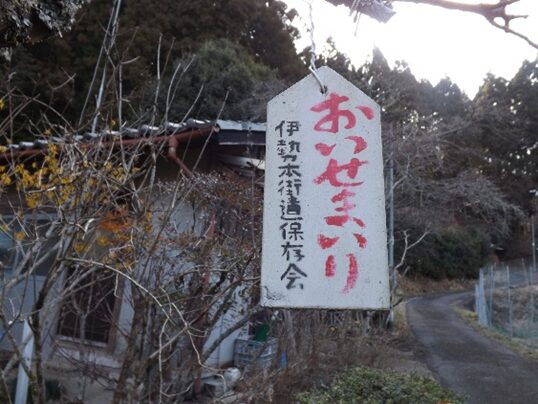

旧家の前付近からかつての旧道はどのあたりを進んでいたか分かりませんが、旧家の前の通り西端に、旧伊勢本街道のおいせまいりの札が木に架かっています

振り返ってみると、旧家の前で下ってくる旧道の跡のようなのがあります、ここに下ってきていたのかとも思われます。確かなことはわからず想像するのみです。

見るからに豪壮な建物です

おいせまいりの札を見て進んでいくと、専明寺(上田口地区)の西側に突き当ります。

多分かつての田口宿の中心辺りに位置する 浄土真宗大谷派 専明寺

かつての旧道はこの専明寺の右側を抜けていた旧道が失われたので、その後付けられた道を進みます

北海道の名付け親松浦武四郎が嘉永六年十月二十九日宿泊した 布袋屋跡の案内板

木においせまいり札が架かっていま

左下には室生からの車道が見えます

やがて左から室生からの道と合流します振り返ったところで、左から林の中てきた

合流したすぐ先で室生川の飯岡橋を渡り右へ

少し車道に沿って進むと黒岩口に出ます。右に室生川に架かる橋、左に車道と分岐する旧道が見えます。車の左を入ります

左に入る旧道に案内標示があります

右下に分岐した車道をみて左の坂道を上っていきます。

少し上っていくと右に小さな 道標 刻まれた字が摩耗していて読めないが 「右 いせ・・・・」

道標の前の黒岩集落の街道伊勢本街道の表示板と案内図街道沿いに岩本家があり、現在の家は昭和42年に新築したもので、旧家屋は昭和54年5月重要文化財として、県立民俗博物館(大和郡山市)に移築復元されています。岩本家は農林業を営み、庄屋を勤めていたと伝わる。

左高台の急斜面に集落が集まっています。舗装道に分岐して左に上る道が旧道なのか入ってみます

斜面の高台に石垣を積み、民家が建っています

集落の中程に建つ 真宗大谷派 明円寺

明円寺を左上に見て西に街道は進む

案内標示は真真直ぐの道

その先で道は分岐しています。右のスギ林の中に入っていきます

気持ち良いスギ林の街道が続く

山裾の街道に出ました

恐ろしや獣罠が街道すぐ横に

分岐は真っ直ぐ左の道、右に表示あり

同じような街道の山道ですが、位置等の説明ができないので写真で想像してください。

綺麗に枝切がされています

木橋を渡ります

やっと 【山粕峠】に至る、少し頂きは広くなって表示が立っていますが、見通しはないです

山粕峠を振り返る

峠を越えると下りになり、少しきつい下り坂が南(右)にカーブしながら下っていきます

街道表示があるので迷うことは少ないと思う

やはりたくさんの人が歩いていたのか歴史を感じさせる古道

ここの分岐は左の道を進む

川に架かる橋を渡ります

その先急な下りを進むそのさき

橋のところを振り返ったところ

下って進んでいくと、369号線に出て左に折れますが、その手前並行して少し高台を進む

合流する手前左斜面に、旧佐多宮不動尊

右手斜め後方から369号線が接近してくるところを振りかえる

右下の369号線に少し並行しながら下っていきます

下って369号線に合流するところを振り返る

合流したところですぐ分岐しています。右に369号線を分け左の道に入ります

左に入るところからはかつての 【山粕宿】への案内標示

山粕宿の集落が広がります

宿内の街道

かつての街道は、現在の道よりももう少し左の山裾近くを通っていたようです

川に架かる橋を渡り369号線に出て左に折れます。かつての旧道は、369号線を左斜めに横断して山裾近くを山型に迂回して少し先で369号線に出ていました。

369号線を斜めに横断した先の旧道は消失しています

369号線に合流するところを振り返る

369号線を250m程重複して進みますと、分岐した旧道を左に入ります。この辺りが山粕宿の中心地辺りと思われるが、宿の遺構は無く面影がない

分岐する右角に宿場の 問屋屋敷跡記念碑 が立っています

少し進むと伊定川の前田橋を渡ります

伊定川を右に沿って少し進む川に架かる人専用の橋に、めだか街道の看板 がありますが水が綺麗でめだかが育つ川なのかな

屋根の傾斜の強い旧家、見ごたえがあります

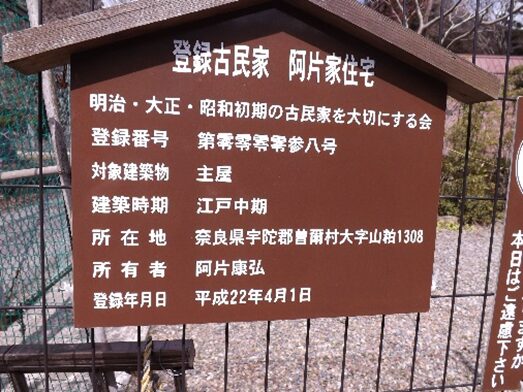

右手に 阿片家住宅

宿内左に 春日神社

神社を過ぎて旧道を進みます、旧道は新しい舗装道路の左の高台をくねりながら通っていたようです。建物は石垣を積まれています

旧集落内の旧道は入り組んでいて説明は難しい跡で資料を見ても何処を歩いているのかもわからない

真宗大谷派 専光寺 角に専光寺の碑が立つ

碑の角から西に旧道を進む

結構大きな集落です

やがて旧道は山粕川の昭和橋を渡ると右からの369号線に合流します

合流した少し先右に、トイレ休憩所があり、案内標示が立っています

街道は369号線から離れて右へ、正面休憩所の裏側から峠越をします。伊勢本街道は峠の連続です案内板も立っています

立ち並ぶ街道【山粕宿】、旅籠屋店屋が建ち並び非常に賑わったそうです。結構長い宿場であったようです。

休憩所から今来た方向を振り返る。ここが山粕宿の西の端です

ここを右に入り鞍取峠越えの道

狭い地道で右の山裾を進みます

少し進むと右のスギ林に上っていきます、この先一気に登る急坂になります

旧道は歩きやすい登り道です、気持ちがいい

一気に休憩所から500m程登ると 鞍取峠(590m) に着きます

峠も少し広くなっていますが見通しは悪いです

峠からは蛇行しながら下っていきます

峠からの下り道

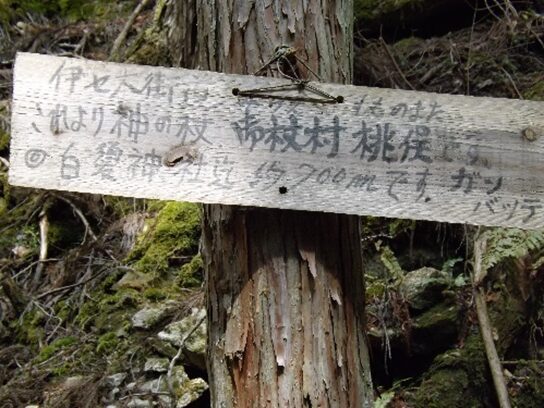

この辺り、御杖村桃俣地区途中このような表示があります

峠から下っていくと途中に すずみの水

旅人はここで一休みをして喉を潤したことだろう

更に下って行きます

今度は左に すずみの水

その先で橋を渡るとコンクリート道に変わります

橋を渡って少し進むと桃俣町屋下地区の 浄空欣了法師塔

右の川に沿って下っていきます

左に 白髪稲荷神社

桃俣 町屋上地区、白髪稲荷神社の前の街道を下ってきたところを振り返る

神社を下ると右からの橋を渡ってきた道と合流して左に進みます

桃俣町屋上地区の集落の中の道を少し進んでいきます

合流した道と分かれて右の桃俣川に架かる橋を渡ります

正面に見える山は古光山(標高953m)か

その先で369号線に突き当り右に折れます

369号線を右に400m程重複します。旧街道は右の山裾を通っていたようですが今は消失しています。左の川は桃俣川を吸収した青蓮寺川です

桃俣畑井で369号線は真っ直ぐ進み、街道は左の青蓮寺川を渡り対岸に出て進む。土屋原地区に入ります

青蓮寺川に架かる橋を渡ります。橋の袂に伊勢本街道の標柱

ここから【土屋原宿】に入ります

宿を振り返るが、宿の面影は偲べない

土屋原バス停、左T字路右は橋を渡って369号に出ます、街道は真直ぐ

右手に現在も営業をしている、まつや旅館

土屋原宿の街街並みを進む

宿の中程の左にある 春日神社参道

保護樹木ラッパイチョウとして親しまれている

更に少し先左にカーブする左手高台、土屋原中村地区に 白藤稲荷神社

左に 祠

祠のすぐ先、土屋原堂前バス停の辻、右に折れる道があります。請取峠を越えて浪瀬に出て大和(和歌山)街道に合流して松阪に通じている道。伊勢本街道は真直ぐ

土屋原宿を抜けた先の街道

土屋原笹及バス停があります

その先右に大きくカーブします

右からの369号線に合流して左に重複して進む

直ぐ左に 祠

すぐ先左への道を入らず真っ直ぐ進みます

この先、桜峠を越えるのですが、間違ってそのまま真っ直ぐ369号線で新しい道の桜峠を越えてしまいました。

再びここまで戻り、ここを左に折れました

左に、桜峠への標柱が立っています。このように分かりやすい標柱案内を見逃すとは情けない

左り、桜峠への道を入ります

標識もなかったが100m余り入ると右への道があったので入りました。

少し入ると道が無くなり桜峠の道道ではないようです、方向的には合っているのだが

ここまで入ってきたのですが、今一つ桜峠への登り道がわからず、また聞く人もいなく、時間的にここで終了して。

資料を調べなおし次回ここを起点とすることにします。

元に戻り369号線で桜峠を越えた先の御杖のバス停から、榛原駅前に戻りました。

コメント