2025年2月19日 3日目

相可札ノ辻~参宮線多気駅南~田丸城下~渡会橋(柳の渡し跡)~筋向橋で伊勢街道と合流~伊勢神宮外宮~伊勢神宮内宮

松阪駅前のホテル出発、6時48分発で相可駅へ7時11分着。

札ノ辻7時30分スタート

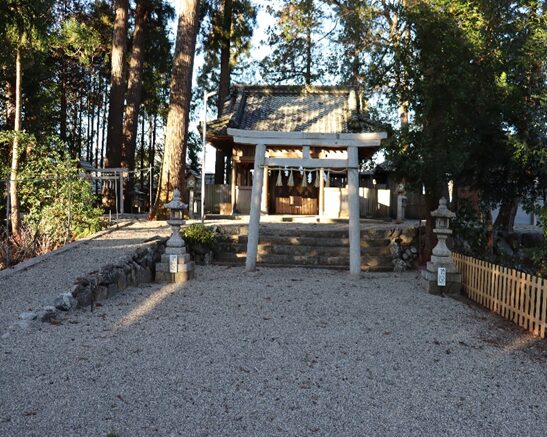

駅より札ノ辻に向かう途中 相鹿上神社

文章の神様 天児屋根命

札ノ辻をスター昨日の街道振り返る、左 長新本舗

札ノ辻の 道標

この先の街道 左 みなとや

すぐ先の交差点を横断、真直ぐ左は櫛田川に架かる両郡橋

蔵付きの大きな家

広小路 以前 越後屋があったが取り壊されて広くなっている

右の街並みを進む正面は 鹿水亭の旧家で江戸時代は旅籠

おんばさん 百日咳に霊験あらたかな乳母神地蔵菩薩坐像 「三界萬霊」と刻む

真盛宗佛来山往生院 浄土寺

浄土寺の境内にある 大日堂

相可の街並みを暫く進む

42号線の高架を潜ります

高架を潜り真直ぐ進み、山の麓で右からの道と合流少し左に進む

JR紀勢本線に突き当たり左に沿って少し進み右の踏切を渡る、左に線路に沿って少し進んだ右に

水分社(みくまりの社)

右に ショウズンさんと地元に人に親しまれている水分神社と刻んだ石柱や小祠・山ノ神が祀られている以前は清水が湧いていて茶屋で旅人の喉を潤してい

暫く右の麓を進み佐奈川に架かる池上橋を渡る

佐奈川の景観 多気用水堰

西池上の集落を進む

左にお寺 西池上の町並み

商家大好庵白壁・荒格子の商家建物で豪商の金粒丸の 大好庵があった

すぐ先で旧道は分岐しますので左へ

右の道少し入った右に 明通寺、門前に祠

左の街道を進んだ左にも お寺この付近にお寺が多い

お寺の直ぐ右手に 常夜灯天保15年(1844)高さ2.8m

常夜灯の先の街道

西池上から東池上の街並み

道標 「すぐさんぐう 右とばかさぎの仲すぐならはせ」

参宮線の池上踏切

踏切の先右にカーブして右手工場のフェンス沿いを進む

その先で分岐しますので車道は右に離れ、左の道を進む

土羽茶屋地区で静かな旧道を進む

雑木林の中を抜けますこの先、2㎞程先に間緩やかな坂で 伏拝坂(ふくおがみざか)と呼びます

やがて車道に出ますが横断して雑木林に入るこの辺りは旧道は少し改修されている

竹林の間の坂を下って行きます

左に石材を扱っている工場か正面にその常夜灯が二基立っています、多分売り物だろう。右の道を進みます

雑木林の間の旧道を進んでいきます

伏拝坂の峠でこの切通し上に 石灯籠の一部が残ってようです「両宮遙拝所献燈 ふしお可巳坂 文政十年」の文字が刻まれているようです

峠の下りの旧道

やがて雑木林を抜けますと小さな山に突き当たり山裾に沿って少し進みます

右の小山はほう 捧原神社(荒木田氏祖先の墳墓と言われている)裏側(北側)です

やがて舗装道に突き当たり左に折れます。前述の小山(捧原神社)の遠景

左に折れて100mほどで右に折れた旧道

右手に 山の神

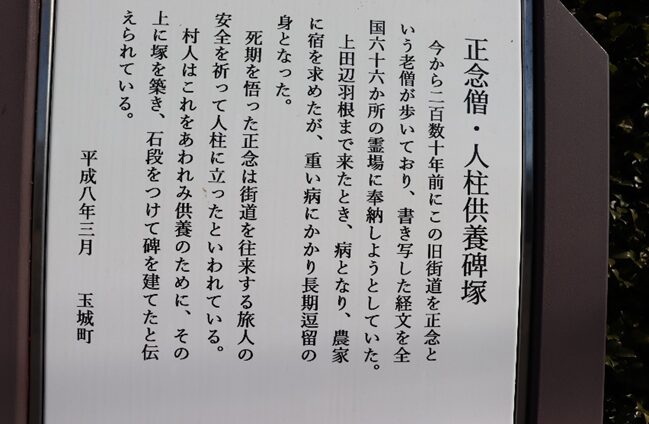

茶屋地区に入った左に 正念僧・即身仏供養碑塚

茶屋の街道を進む

上田辺羽根遙拝所・常夜灯

暫く進むと左に 供養地蔵 文化9年(1812)

上田辺北の交差点を過ぎる墓地の入り口を見て街道は右に折れる

街道は右へ

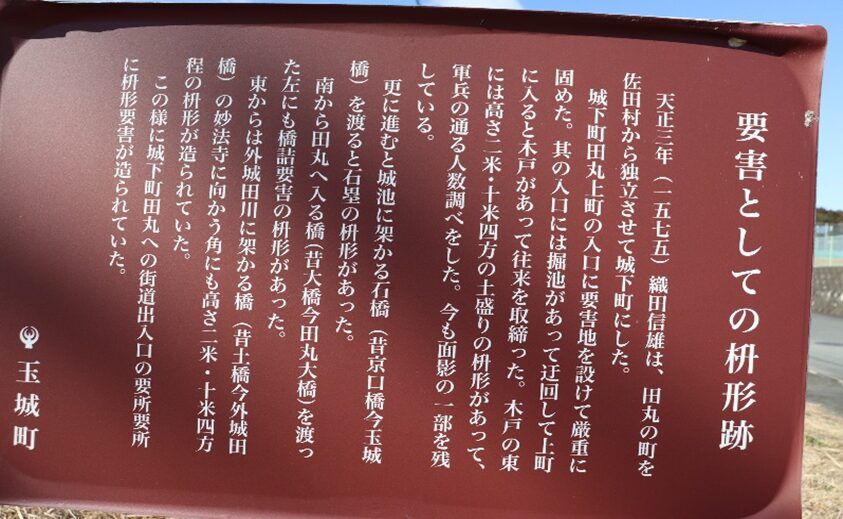

田丸の城下町に入る 枡形の一つ

田丸神社(天神山)石灯籠 天保5年(1834)

田丸神社参道右に 廃寺京造院不動堂

拝殿

神社の前で街道は左に折れる 灯籠の前左からきて正面向こうに進む

神社正面を振り返る

そして、枡形を右に折れます

右に折れると玉城橋を渡る、玉城橋はかつて 京口橋と言われ、橋の袂に 大門があった右は濠

玉城橋から右の 田丸城址、濠を見る

堀の袂に 大門跡の石柱 次の辻で堀を背にして左に折れます

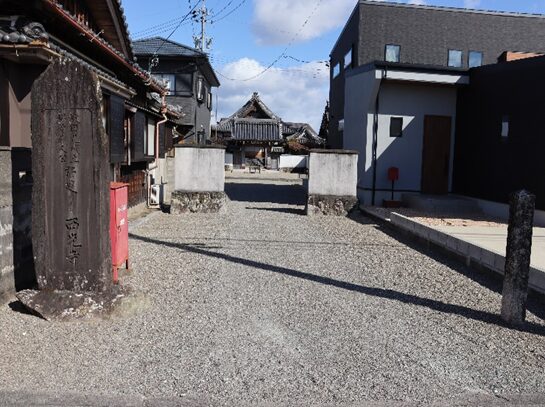

左に折れると左手に蓮池山 西光寺 田丸城主稲葉蔵人公移建 西光寺の碑

更にその先の左T字路の辻で右に折れますそしてすぐ左に 宝龍寺 かつての 牢舎跡の前、

典型的な入り組んだ道筋

その先の十字路の辻で、一旦街道歩きを中断して、田丸城跡を見学します。

田丸城跡

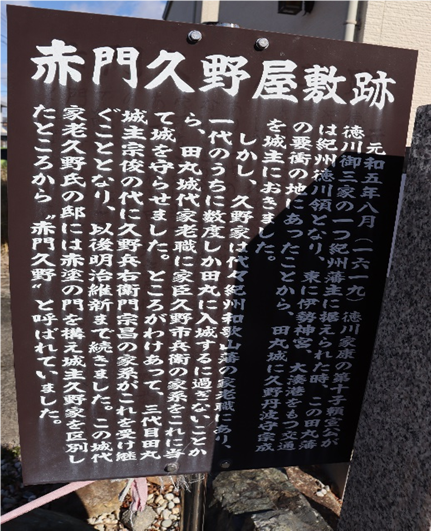

北畠親房、顕信が南軍の拠点として城を築いたのが最初で、のちに織田信雄が三層の天守を備えた、江戸期に入り紀州徳川家の付け家老として久野氏が田丸城を拝領、一族を城代として幕末まで続く

大手門左左の堀

大手門跡を入ります

付け家老のお城だが立派なお城です

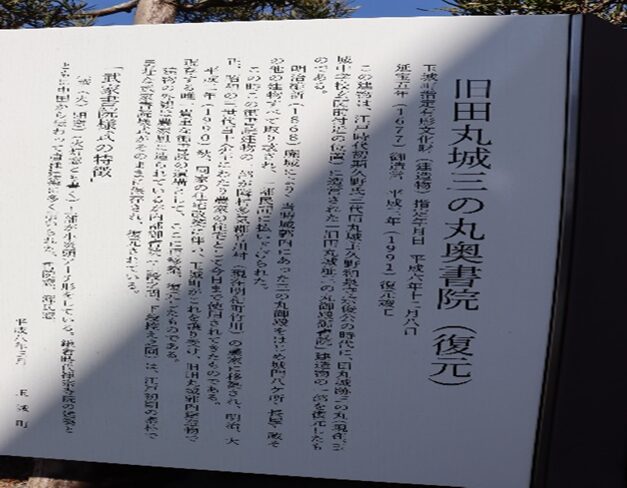

田丸城三の丸奥書院

横に 蒸気機関車が展示されています

天守閣跡に上る時間がなく本丸の遠景

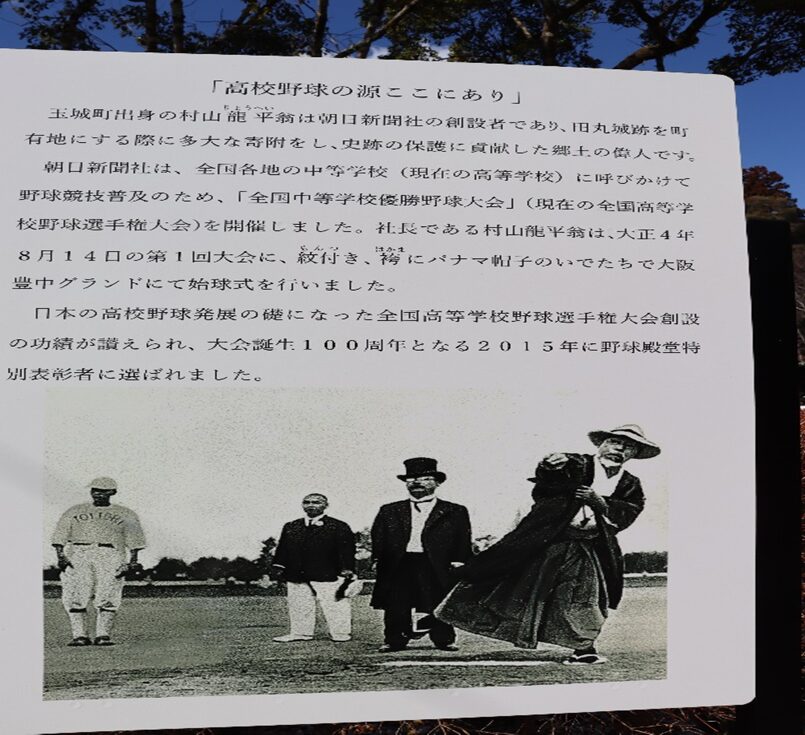

城内に建つ 村山龍平記念館 玉城町の出身で朝日新聞社の創設者郷土の偉人また現在の全国高等学校野球の創設者立派な記念館に展示しています

足早に田丸城見学も終わり元の札ノ辻に戻り街道歩きを始める

大手門跡近くに、紀州徳川家の付家老久野氏が田丸城を拝領、付家老の久野氏は紀州和歌山城に詰めていたので、田丸城代として支族の久野氏に防御させ幕末まで続いた。

その久野氏の大手門を正面に面した 屋敷跡

札ノ辻

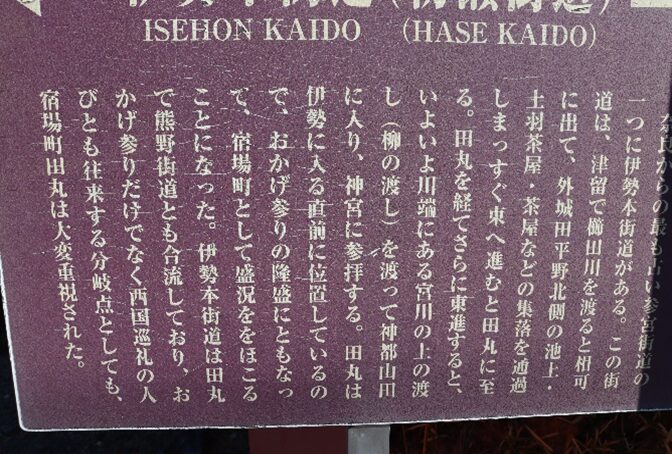

伊勢本街道から歩いてきた辻突当り左へが、伊勢本街道・熊野街道伊勢路

札ノ辻に建つおおきな 道標 熊野街道伊勢路と伊勢本街道との分岐点

札ノ辻から見た大手門への道

札ノ辻から見た 熊野街道伊勢路の街道

札ノ辻から見た、歩いてきた伊勢本街道の道

是から歩く伊勢本街道の続きと熊野街道伊勢路の伊勢外宮・内宮への道

信号左角に百五BK右に折れる

右に折れたすぐ先変則十字路で左に折れる。右に熊野街道伊勢路への道でもある

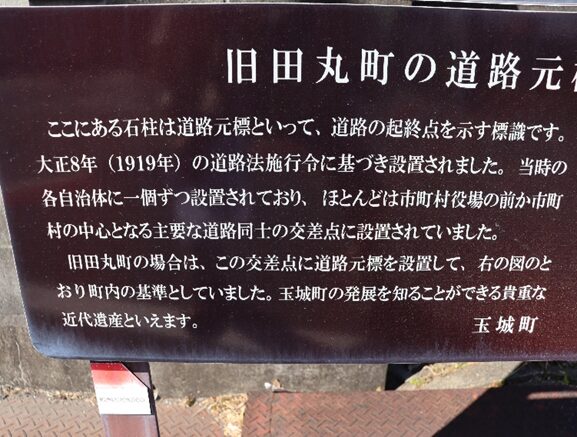

右角に田丸町の 道路元標

右角の道路元標を右に見て進むのは、熊野街道伊勢路で。200m余り先で前述の札ノ辻からの道と合流します

伊勢本街道と熊野街道伊勢路は重複しながら内宮まで進みます

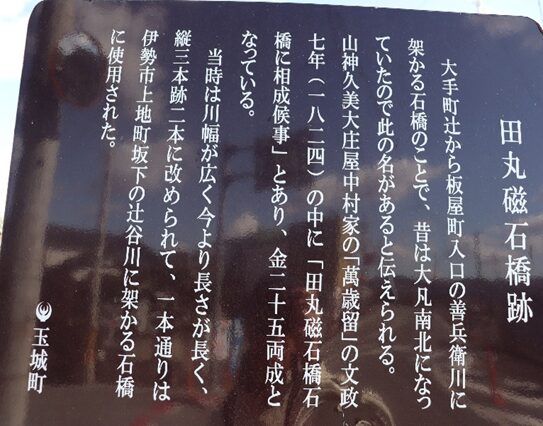

田丸磁石橋跡の石柱

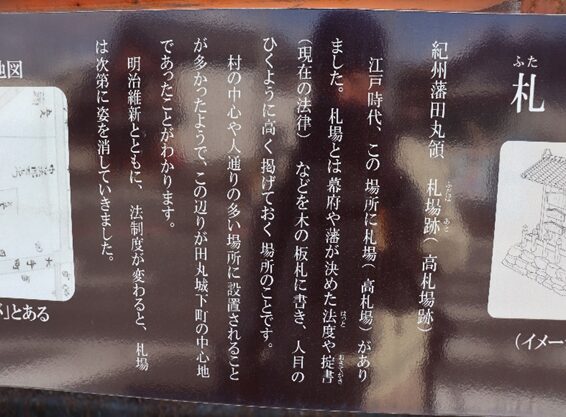

また田丸城下の 札場跡 でもあった

札場跡、札ノ辻、磁石橋を振り返る

すぐ先の十字路に 武者隠しの石碑

右手の建物の前に 石柱 参宮本街道 宿場町 旅籠 扇屋跡

外城田川に架かる橋を渡ると 小林政太郎生家

明治~昭和前期の医師・発明家、柔軟オブラートを発明

矢土錦山生誕地 伊藤博文の秘書を務める

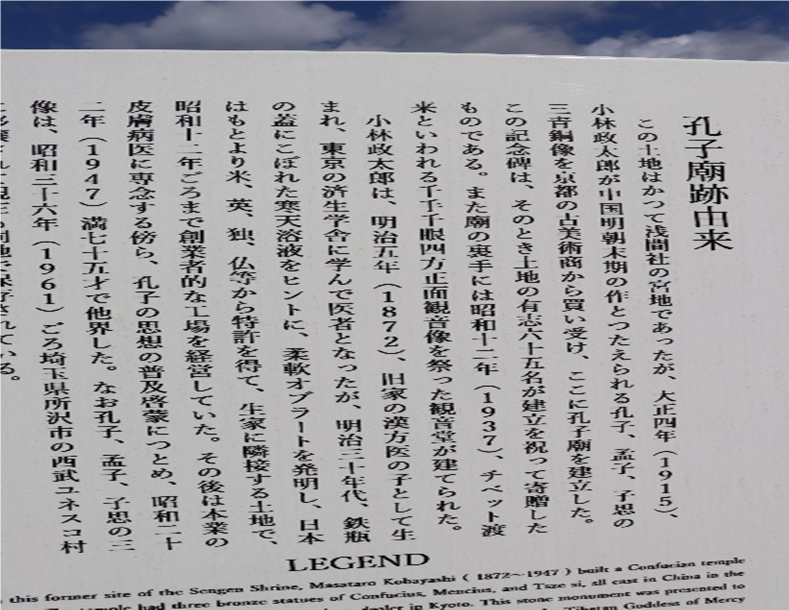

孔子廟跡由来

新田町を進む

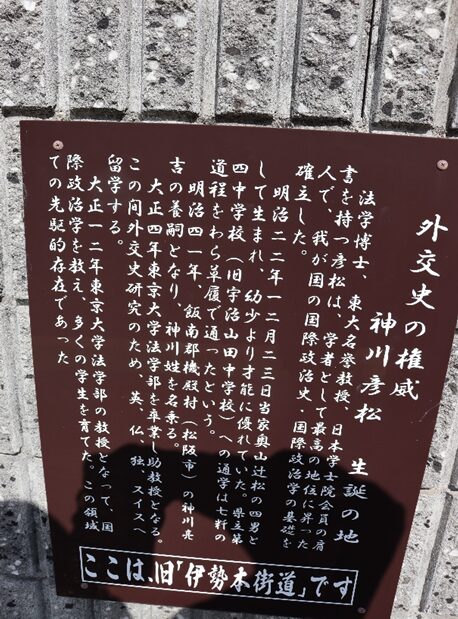

神川彦松生誕の地

常夜灯

古川橋を渡る

参宮線の踏切を渡り真直ぐ東へ

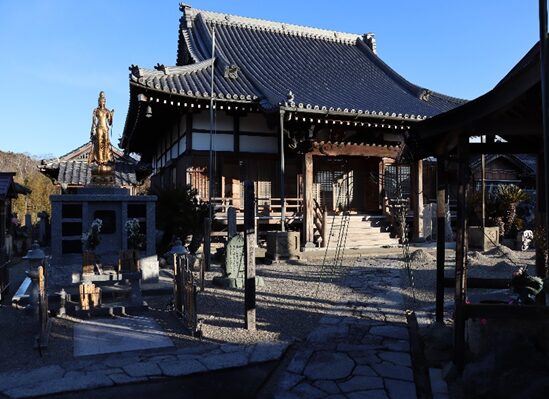

上地町公民館 曹洞宗最勝山 大楽寺

左に学校

川の和合橋を渡る手前左に 庚申

田畑の広がる中を暫く進み、中組地区に入る

橋を渡り左斜めに進む

右に蔵のある大きな屋敷

蔵のある家を見て、すぐ左に折れます100m余り先で右斜めに折れて真直ぐ進んだ先で左に緩やかにカーブします

川端町に入ると左に、浄土宗 地蔵院

地蔵院の前で右に折れます右に折れた左角に材木店

宮川に突き当たる

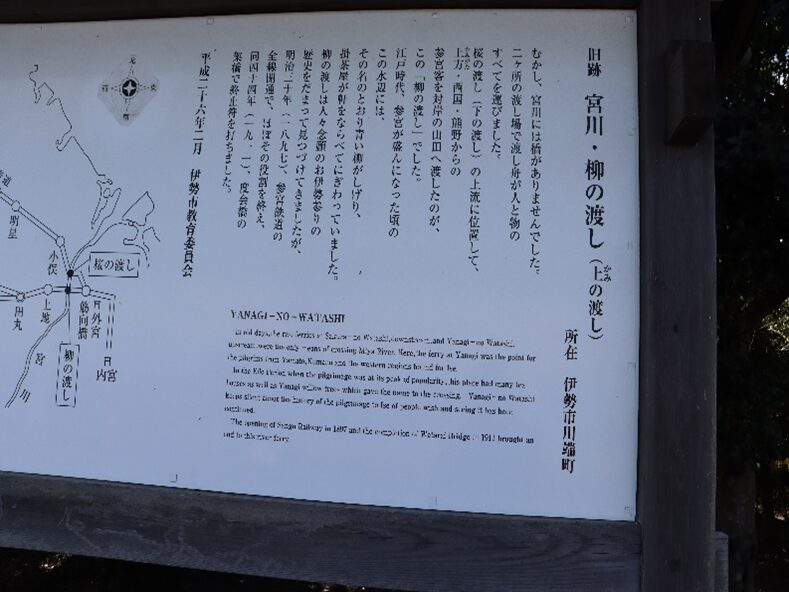

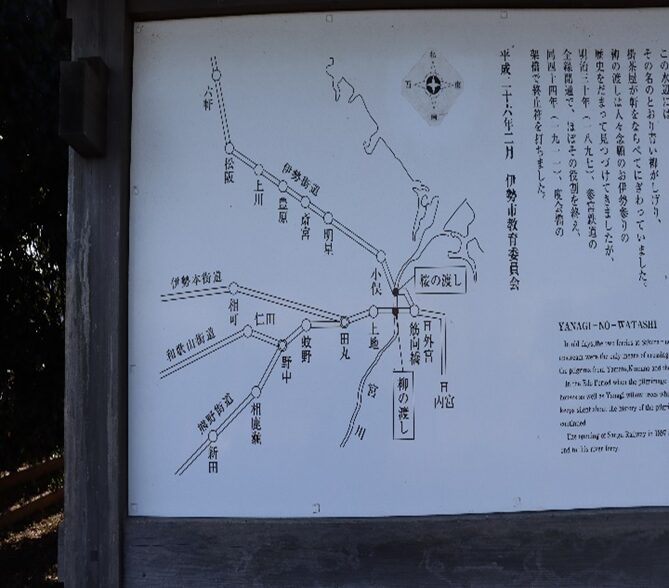

かつての 柳の渡し跡

柳の渡し跡から振り返る

川上の渡会橋を渡ります

渡会橋から柳の渡し跡を見る

渡会橋を渡り橋の袂を右に折れて渡し跡の対岸を進みます

御川神事場跡の説明板 浅間堤北方の右岸河川敷を古くは饗(あえ)の河原と呼び毎年五月三日御川神事という行事が行われてきた

堤の右に 神明神社浅間堤のケヤキ 推定樹齢およそ150年樹高28m

向かって左が神明神社、振り向いたところ

信号を左鋭角に戻るように下ります

右に郵便局を見て進みます

郵便局の先600m程進むと筋向橋交差点に出ます

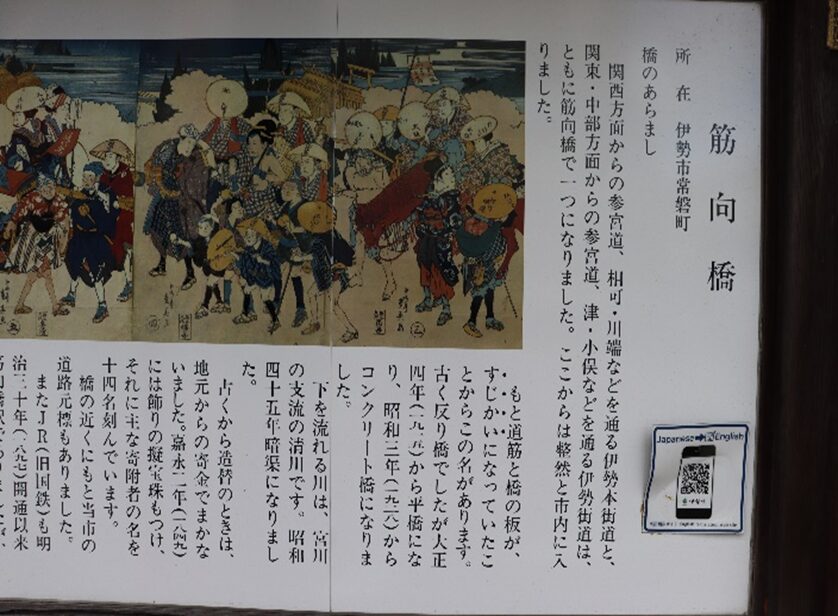

筋向橋交差点の左からの細い旧道は桑名からの 伊勢街道 がこの辻で合流します

これから先の道は、伊勢街道を歩いた資料と重複したりしています

筋向交差点を右に折れます。この先、伊勢街道・熊野街道伊勢路・伊勢本街道 が重複角に 筋向橋(嘉永2年1849)の欄干が残っています

直ぐ右奥に 梅香寺

阿弥陀世古の石碑

筋向橋交差点を振り返る 正面3階ビルの横の道が伊勢街道ビルの正面左からが伊勢本街道

交差点を横断したすぐ右に 真宗大谷派光明山 常照寺

道を挟んだ左手に旧家が

その先右NTTネオメイト三重の建物前の信号を横断。かつては信号から右斜めに旧道は進んでいたが現在消失。

その先120m程進み信号交差点に出る。交差点左角に 道標 「月よみの宮さんけい道」があるが逸した。交差点を右に折れ100m程で外宮に突き当たります。突き当たる右辺りにかつての消失した旧道が出てきていた。

まず 伊勢神宮外宮に参拝

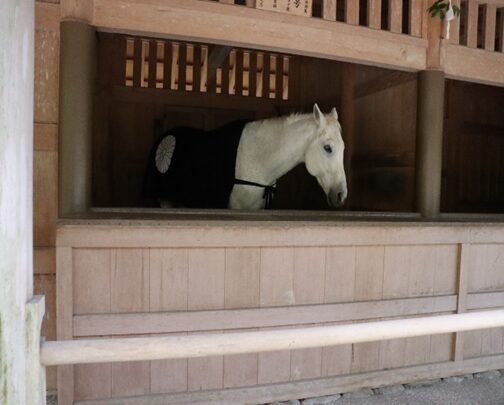

綺麗な白馬

外宮にお参り孫娘の今年大学受験の祈願を

外宮の正面に戻りました

この後、大間違いをしてしまった、以前伊勢街道歩いているのに、外宮の外周を右に沿って歩いて行ってしまった、かなり進んだところでおかしいことに気が付き、たまたま近くの家の外にいたおじさんに道を訪ねると、外宮から東に行く道を、外宮の外周を行くと段々南に外れていくと教えられた。おじさんが孫を迎えに行くので、外宮の近くまで車で送ってあげようと車に乗せて頂いたので、30分程のロスで済んだ。本当に有難うございました。

外宮の間違った外周の道

外宮の少し東で車道を渡り北側の旧道に出て、近鉄戦の高架手前まで送って頂きました。

外宮前からこの地点までの道を、伊勢街道を歩いたのを参考にして記載しました。神宮の正面から、右に外宮を見て300m程進み、道の向こう側に一階建ての住宅が並ぶ前に道があります。そこを左に入りますが横断できないので近くの信号を渡り旧道の入り口に迂回します。

左に入る左角に新しい道標。道標を左に見て100m程東に進むと、少し変則な信号交差点に出ます。正面の三階建てに白い建物の手前を右に折れます。信号を横断する右角に新しい道標。また横断した右手に永代常夜灯が建ち。傍に政治家濵田国松邸跡の碑。

そのすぐ先で上の写真の地点です近鉄鳥羽線の高架で潜ります

直ぐの勢田川に架かる小田橋を渡ると案内板、江戸時代まで、本橋の横に小橋(仮屋橋)があり忌服の人や生理中の婦人は小橋を通ることになっていた

新しい 道標二基と以前からの 道標「すぐ御さんぐう道」弘化四年(1847)

小田橋を渡って左に折れる旧道は二見道で勢多川に沿って進む

この先暫く緩やかな坂 尾部坂を進む。間の山(あいのやま)といい、この辺り三味線や胡弓を鳴らし旅人に投銭をお願いする有名だった、おすぎ・お玉がいた

備前屋跡の碑

古市町に入り右に 古市芝居跡碑

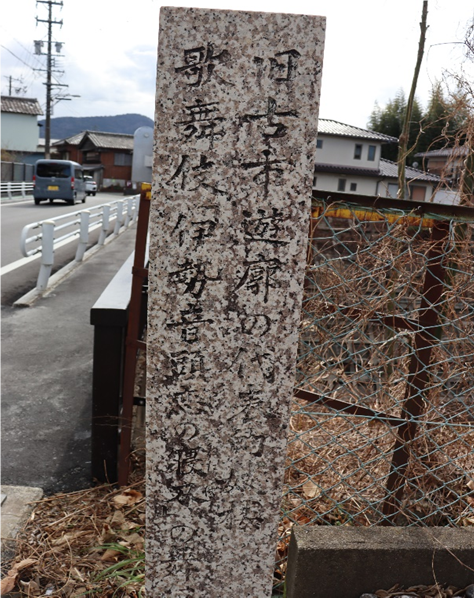

その先を進むと近鉄鳥羽線を高架道路で渡る高架橋の手前右に 遊郭油屋跡碑歌舞伎「伊勢音頭恋寝刃」の舞台です。またこの左奥に 大林寺であり油屋で起こった刃傷沙汰のお紺と孫福翁の比翼墓があるが行けなかった。

すこし先左に 長峰神社いずめさん とも呼ばれる

左に浄土宗 寂照寺と薬医門徳川家康の孫千姫の菩提を弔うために創建

その先左に 伊勢古市参宮街道資料館があります。この辺りは参宮を前にして古い街伊勢自動車道の上を横断します

内宮まで2.1㎞

高速道を越えた左に 道標 「月よみの宮さんけい道」 明治二十六年建立

雪峰稲荷

櫻木町を進み下り坂に入る

下り坂になる右手に大きな 常夜灯二基 大正三年建立

常夜灯を右に見て牛谷坂を下ります

途中左に 雨宮遙拝所の碑

下りきった左に 猿田彦神社 天孫降臨の時、道案内をつとめた猿田彦命を祀る。開運の神として古くから信仰を集める

すぐ先の宇治浦田町信号交差点を横断します

すぐ先で おはらい町に入る伊勢神宮内宮の門前町。

伊勢本街道もいよいよ大詰めです。少し雨が降ってきたようですが

おかげ横丁 沢山の人で賑わっています、切妻妻入等が並び、郷土料理や名産品の店が並ぶ

ここのお店で来た時は何時も赤福2個とお茶を頂き少し休憩します

おかげ横丁の一角に、老舗の赤福本舗が相変わらず沢山のお客さんです。宝永四年(1707)創業

内宮 の前に出ます 14時30分着、思った以上に早く着いた

鳥居をくぐり五十鈴川に架かる宇治橋を渡ります。宇治橋の長さ約102mの総檜造り。橋の両側に立つ鳥居は、内宮・外宮の正殿の旧棟持柱で作られる

長い参道を進みます

正面拝殿へ、これ以上は撮影禁止

伊勢本街道完歩

47.594歩 28.55㎞ 1.594kl

内宮正面よりバスで宇治山田駅へ、近鉄特急 16時30分で帰宅へ、予定していた以上に早く帰れました

老婆心ながら私事ですが、孫娘の大学受験祈願の道として、昨年末の12月から今年の3月にかけて歩きました

自宅から高野山の町石道を高野山奥の院弘法大師廟へ、南海高野線の学文路駅の入場券、そして、和歌山別街道・伊勢本街道完歩して 伊勢神宮外宮2回、内宮2回と参拝しました

じいじとしてはこれぐらいの応援しかできなかったが、

見事 東京大学文1合格しました有難うございました

コメント