2022年4月19日

藤の川バス停~大洲市長浜(四国側の脱藩の道終わり)

大洲のホテルオータからタクシーで昨日の起点、藤の川バス停まで8時15分スタート

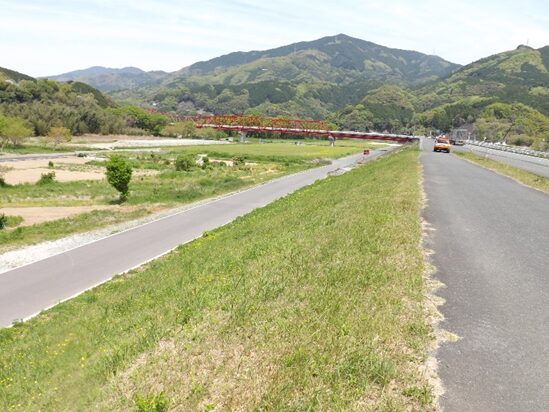

大成橋から肱川の堤防を歩きます、堤防は車も通らず快適です。

長浜まではまだまだ遠い川と堤防は大きく右にカーブ

肱川の景色を見ながら、ただ堤防や車道を淡々と歩くのみ、この先の菅田で一時肱川と離れる

左に太郎大神宮神社の小山を見て進み、小さな川の橋を渡る

すぐ先で松山自動車道を潜ります右手方向に大洲IC

左松山自動車道、右車道の間を歩く、やがて高速道の南側に肱川が見えてきました

右手に入る道は、大洲で有名な富士山公園(標高319.8m)

高速道は大洲大橋で肱川を架かる、車道は川を左に右に沿う、すこしここの日陰で肱川を見ながら休憩。龍馬・惣之丞は亀の甲から小さな川舟で何人も乗り舟で下るのも結構きつかっただろうか、それより脱藩を成し遂げた喜びが大きかっただろう。

左前方に新富士橋

新富士橋を左に見て200m程進んだ左の景色で、河原の道を左に入り橋を渡ると、大洲の旧市街地に入る

対岸の川沿いに見える 臥龍山荘数寄屋建築の粋を結集した明治時代の建物で大洲の桂離宮と呼ばれている。

橋から見る下流側

橋からの上流、新富士橋の方向 肱川の流れはゆっくり

橋を渡って肱川に流れている小さな川伝いに150m程南西に進み右に折れます。

大洲の市街地の街並みを北に進みます、柚木町

441号線は左にカーブしています

カーブする右に高い石段の 大洲神社

大洲の城下は後日改めて見学しました

片原町信号交差点に出ます、左手角に大洲市役所交差点を右に折れると城下市街地の中心

大洲の旧街並みの史跡等見たいが、今回は時間がなくこのまま長浜まで歩くので、次回の吉村虎太郎の九十九曲峠脱藩の道を歩いた時のゆっくり見学する。

大洲旧市街地から北に進み肱川に架かる肱川橋を渡ると、この地点から長浜まで約19㎞。

宿間の亀の甲をでた舟は昼頃大洲城下に着き1時間ほど昼食休憩をとる。

資料によるとその時の逸話が残り、「大洲は景色は美しい女はきれいじゃけんど、侍が持っている刀は、ありゃあみななまくらばかりじゃ」と言ったという伝説が残っているが。ところが別の話も残る。「人間の純朴なこと、刀の外装に較べて中身の立派なこと、街路の広大なと」と褒めている。大体こういうものは、後の人の面白おかしく尾ひれが付く。

二人が食事した志保町あたりは、「おはなん通り」テレビの舞台となったところであり、一時製糸業も栄えた。肱川の鵜飼いは、長良川・三隅川の鵜飼いと共に、日本三大鵜飼いとして知られている。また河原で行われる名物「いもたき」も藩政期時代から行われている。

肱川は朝霧が名高く、朝霧に浮かぶ大洲城も綺麗で、明治維新での廃城は免れたが荒廃が激しく、明治中期に解体されたが、平成16年(2004)に木造で復元、今も美しい姿を肱川の畔の城山に建っている。

大洲藩郡奉行の国島六左衛門紹徳(38歳)が、長崎にて龍馬の奨めで、慶応二年現在の価格にして約20億円の蒸気船「いろは丸」を購入する。自国での蒸気船運営で収益を上げようとしたが失敗。長崎にて切腹する。国島の墓は大洲寿永寺にある。翌年「いろは丸」を土佐海援隊代表坂本龍馬に貸すこととし、4月19日龍馬は船に乗り込み長崎から大阪に向けて出航途中で紀州藩の「明光丸」と衝突いろは丸は沈没した事件を、「いろは丸事件」という。大洲藩と龍馬とは切り離せない事件。

肱川から大洲城を眺めながら、まさかそのような事件が後日の運命の中に起ころうとは夢にも思わなかったことだろう。

肱川橋の右に見えるのが 富士山(標高395m)

左対岸には 大洲城

肱川は大洲城を左に見て右に緩やかにカーブを描く肱川橋を渡る。橋を渡ると新しい町。橋を渡った対岸からの大洲城の綺麗な姿

肱川橋を渡りすぐ左斜めのとのまち商店街に入り100m程で右に折れます。

どの道が旧道かわからないが、とにかく肱川に近い道を進みます、堤防の眺め

商店街を右にカーブした先右の旧家の、味噌・醤油店

北への町筋

旧市街地から離れているJR大洲駅

駅前通りに立つ 大鳥居

駅前を過ぎて町通りを北に進む

左前の学校の手前の交差点で左に折れます。其のまま肱川を渡るのが五郎大橋で、その手前袂を右に折れて肱川を左に堤防の車道を進みます

途中から堤防を左に下りて河原の整備された道を歩く。途中で雉を写真に撮っている人を見かけたので暫く話をすると、その方は大木さんと言われ高知市から大洲までの脱藩の道を整備された方の一人で話が弾み。それほど龍馬が好きなら脱藩の道のビデオを送ってあげようと、私が自宅に帰った翌日に着いた。脱藩の道がよく撮れているビデオで欲しい方がおられたら、いくらでもコピーしていいよと言っておられた。ご親切に有難うございました

河原の整備された道を暫く歩き、次の橋の手前で右の堤防に戻り、畑の前橋を渡り肘川の左岸を進むこととした

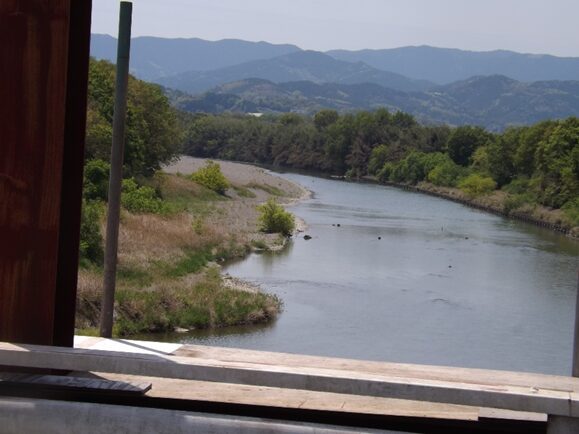

橋から上流(大洲方面)の肱川

長浜の河口まで12.8㎞、慶雲寺地区

暫く進んでいきます。今は埋め立てられて無くなっているが竜王池があった

その先で祇園大橋を潜ります

河口(四国の脱藩の道)まで9.5㎞の地点まで来ました、やっとここまで来たという思いがこみ上げてきます

左に臨済宗 興覚寺があります、右は公園になっていて東屋があったので少し休憩しました

素晴らしい景色でまもなく脱藩の道も終わりに近づいているのでのんびりと歩いています

肱川を舟で下っていくと気持ちがいいだろう、当時に比べると水量が少ないので船は無理だろう

左に瑞林寺の石碑を見て車道は左にカーブします、肱川は右に大きく迂回して円を描いてます

この辺り白方地区

白滝大橋が見えてきます。JR予讃線は肱川の対岸に沿って、大洲から走っています

惣瀬地区です

大和橋です。前方の左右の山が川に迫っているところが長浜でもう少し

みえてきました

左に臨済宗東福寺派 臨江寺

暫く歩いていくと右手肱川沿いの公園

河口近くの綺麗な公園です、桜の花も綺麗

肱川の河口、長浜の湊が見えてきました。河口に開けた湊町で、川舟は「江湖」と呼ばれる舟だまりに着く。

対岸の長浜中学、江湖は中学校のグランド等で埋め立てられその面影は小さな入り江に残っている。坂本龍馬・沢村惣之丞は舟を下りて、近くの豪商冨谷金兵衛邸に宿泊する。

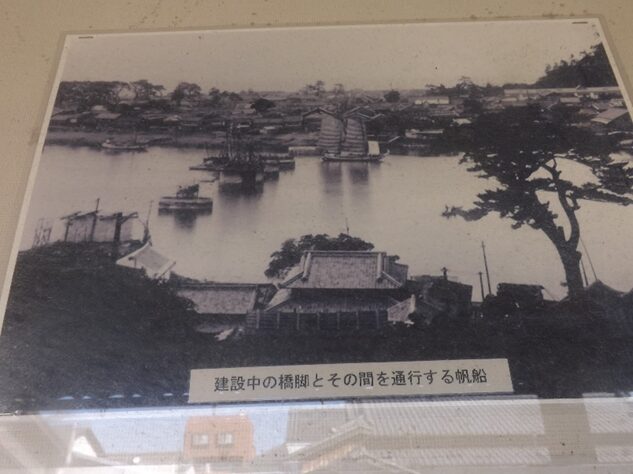

前方の「赤橋」と呼ばれて親しまれている橋を渡り長浜の街に入る。現在改装中で全容がわかりにくいが、中央部分18mが垂直に立つ、開閉橋である。昭和10年に完成し可動するものとしては日本で唯一。今は帆船も通らないのでその都度動くことはないが、観光用として日曜日の午後1時に動かしているそうです。

また冬から春にかけ天候の良い日に早朝、橋の辺りを「肱川あらし」(土地の人は、あらせと 呼ぶ)といわれる、霧を含んだ強い風が吹く自然現象がテレビなどでも紹介され壮観という。龍馬らも翌朝その現象を見たであろうか。

私も結局3回来たが見ることが出来なかった。観光では余程タイミングが合わなければ難しい。

長浜大橋を渡らず西に5分ほど行くと、臨済宗萬松山 瑞龍寺、通称沖浦観音がある藤原時代初期の本尊 木造十一面観音立像(国重文)

開閉式長浜大橋を渡る、工事中でした

更に河口側に新長浜大橋が懸かっています

写真全体がかつての「江湖」

西端に残った小さな入り江の漁港があります

漁船が数隻繋がれている

入り江入り口に、常夜灯二基写真左一帯が江湖でかつての面影を偲ぶことはできないが、明治から大正にかけ長浜には川舟が20艘ほどあり、毎日50~70艘の川舟が十数艘の海帆船が出入りしたというから、非常に賑わった湊である。

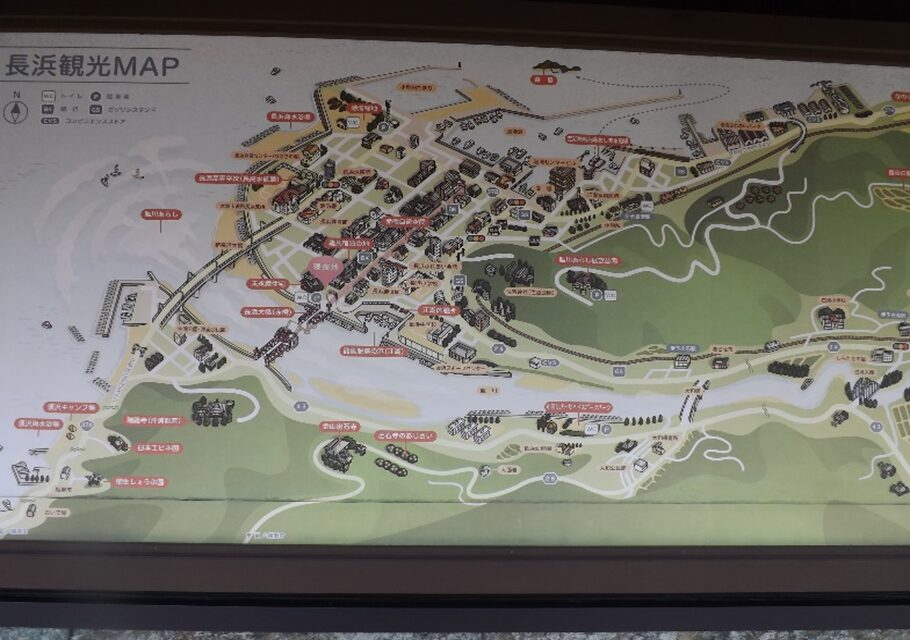

少し時間があるので長浜の街を回ります。かつて長浜には、御船奉行所跡・船奉行屋敷跡(現在の長浜小学校)・御作事所跡・御船蔵跡・波止番所跡・町会所跡等あったようです。

長浜大橋を渡りすぐ左に折れて少し先右に豪商末永家住宅敷地470坪の大きな屋敷です、海運業を営む

奥に、末永家の主屋・百帖座敷(国登録有形文化財)明治17年に建設

更に西に進んだ突き当り辺りが 川口番所跡

開閉橋の長浜大橋の建設と帆船

長浜の街

長浜大橋渡ると真直ぐ北に延びている街並み、宿泊先は左の二階建て、冨谷金兵衛邸

街筋を少し北に進むと右に郵便局があり、北側の交差点を右に折れると左に長浜小学校、緩やかにその先右にカーブした右一帯に長浜中学があります。埋め立てで面影はないが、かつて右手一帯が江湖で波止場筋であった、行政の主な、御船蔵・営繕所・波止番所・御作事所・町会所などがあった。船奉行御屋敷は現在の長浜小学校になっている。

交差点に戻り北に進むと浄土真宗本願寺派 円立寺

円立寺を西に進むと十字路角に 屋敷地蔵

北に進んでいくと長浜港龍馬・惣之丞が山口県の上の関へ出発した港

港の東側にJR予讃線伊予長浜駅

長浜商店街の筋を北側から見たところ

再び屋敷地蔵から南に進むと 正石大権現

右に筋を入ると2寺が並んでいる浄土宗 阿弥陀寺

臨済宗妙心寺派海東山 福成禅寺

長浜の見学も終わり、宿泊先 冨屋金兵衛邸へ

脱藩の道四国最終地点冨屋金兵衛邸吉村虎太郎・宮地宣蔵・坂本龍馬・沢村惣之丞らが脱藩の際、四国路最後の夜を長浜の冨屋金兵衛邸で過ごした。新しく建て替えられています

冨谷金兵衛邸は代々紺屋を営む豪商で曾祖父金兵衛は勤王の志しを持ちひそかに訪ねてくる志士たちを援助した。

吉村虎太郎は龍馬や惣之丞より先に宿泊している。虎太郎の紹介で二人もここに宿泊。吉村虎太郎の手紙が残っています。おかみさんの話では、今の建物は新しく建て替えたが旧家を取り壊したときに虎太郎の手紙を発見、一躍脚光を浴びた。もし取り壊す前に発見していたら旧家を残していたのにと残念がっていました。

宿泊は1日1組(一人でも1組)に限定しています。龍馬の間・虎太郎の間が二階にあり、2間を開放して頂き感慨深くゆっくりさせていただいた。由緒ある旧家に泊まることが出来ました。また女将さんの推薦で夕食は「魚料理」のかねや食堂を紹介していただきとても美味しかった。

坂本龍馬脱藩の道を、高知市の生家から1回目・2回目・3回目とその関連史跡等も見学しながら、また何通りかの道も探索しながら巡り、自分自身によく歩いたと感心しながら最後の夜を思いに更けています。

坂本龍馬脱藩の道は完歩しましたが、4回目を歩かなければおわったといえないのです。それは、吉村虎太郎の脱藩の道です。2回目に力石~(高知城下への道)~虎太郎の生家~(梼原の庄屋への道・脱藩の道)~宮谷へ。その続きで宮野々の番所跡から九十九曲峠を経て大洲から長浜への脱藩の道を秋までには歩き完歩とします。もう一度女将さんに泊まらせてくださいとたのみました。

龍馬・惣之丞は文久2年(1862)3月28日早朝、長浜を出発した、向かうは長州白石正一郎邸。出向の場所は現在の長浜港である。昭和44年、長浜―上関(山口県上関町)間にフェリーが就航したが乗船者が少なく4年で廃航となる。

それから4年後の慶応2年(1866)9月長浜港に龍馬の斡旋で購入した、蒸気船いろは丸が入港した。翌年4月土佐海援隊が賃貸を受け初航海するが、備讃瀬戸で紀州藩の明光丸と衝突沈没(いろは丸事件)。

話は変わりますが、今は長浜から上関への便がないので、電車で龍馬らが1泊したであろう上関に行き、三田尻まで歩き龍馬らの足跡を追ってみたい。三田尻からは以前、下関まで山陽道を歩いているので、一応完全完歩となります。

高知から長浜までの、坂本龍馬・沢村惣之丞の土佐脱藩野道は一応完歩しました

2022年4月20日

JR伊予長浜駅 8時10分~松山市駅前高速バス~阪急梅田BT~高野口19時着帰宅

コメント