2022年10月26日~11月1日

【行程】

1日目 10月26日

夜行バスで高知へ

2日目 10月27日

レンタカーで、帰全山・土佐山田の野中兼山・谷泰山の史跡、岡豊城跡から高知市内の史跡

3日目 10月28日

佐川へ移動深尾藩士の脱藩の赤土峠。再度吉村太郎生家への力石~尺能峠・吉牟田虎太郎邸

4日目 10月29日

宮野々番所跡より、吉村虎太郎ほか10名の脱藩の「九十九曲がり峠:維新の道」越を挑戦、城川町の土居宿跡

から、「甲が森峠越え」の挑戦。この日は地元のお二人に二回大変お世話になった日

5日目 10月30日

鹿野川荘~宿間(亀の甲)~内子の街へ歩き見学~新谷加藤藩支藩の街~大洲へ

6日目 10月31日

大洲城下の史跡を1日かけ見て回り、長浜の冨谷金兵衛邸にて肱川嵐を期待再度宿泊

7日目 11月1日

30日の早朝肱川嵐がみえたそうですが、残念ながら今朝は見えなかった。大洲本町から高速バスにて帰宅へ

〖5回目歩くにあたって はじめに〗

今回は、吉村虎太郎はじめ10名が脱藩した、九十九曲がり峠「維新の道」を歩く。

いよいよ脱藩の道も最終回、まずその前にレンタカーを借りて長岡郡本山町に走る。土佐藩初期の野中兼山の領地であった。兼山は土佐全土にかけて新田開発や港湾整備に力を注ぎ「治水の神様」と呼ばれていたが、死後有能であっただけに改革に対して厳しく政敵も多く妬みもあって、残された子女一族への仕打ちが想像絶するものであった。

屋敷跡が帰全山公園として整備され史跡となり廟所や像が立つ。また兼山の娘、「婉という女」を主題にした著書の大原富枝の生誕地で文学館が建つ史跡を回る。

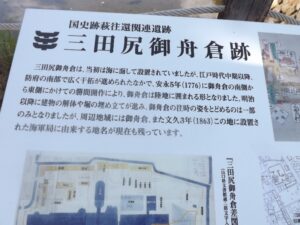

続いて香美市土佐山田に移動、兼山や土佐南学を大成した谷丹三郎重遠(号 秦山)の史跡が多い、また兼山の終焉の地でもある。治水山田堰跡など見るところがたくさんあった。

そして南国市岡豊に回り、戦国大名長曾我部元親の土佐屈指の中世の山城があった岡豊城跡をみる。城跡にある県立歴史民俗資料館に入る時間がなかったのが悔やまれるが。

一路高知市内に戻り、以前捜したが見つからなかった、板垣(乾)退助一族の墓所を見学する。さらに草が茂った谷干城邸と裏山の夫妻の自然石の墓をみて。間崎滄浪・片岡健吉美遊夫妻・小南五郎衛門・土佐藩重臣福岡家・広瀬健太・広井磐之助の墓を捜したが、時間的に暗くなってきたので諦める。市内の北側の広大な山一帯に墓と住宅が入りまじっている不思議な情景である。

翌日、高知駅から」JRで移動、佐川駅で途中下車しタクシーで土佐藩筆頭家老深尾氏の家臣5名が元治元年(1864)脱藩した、佐川の北西に位置する山深い小さな峠「赤土峠に5人は集合して、北の黒森山を抜け伊予から周防の三田尻に着く。峠には昭和14年(1939)「脱藩集合の地」の碑が建てられている。5人のうち一人が長寿を保ち隠棲地静岡で死去した正二位田中光顕(旧姓 浜田辰也)96歳であった。佐川の町並み上町地区は城下町として栄え主に商人が居を構え今もその風情が残る、特に司牡丹酒造の蔵が並ぶ道は歴史を感じる。また山麓にある青山文庫はじめ見るべきところがたくさんある。第一回目に見学しているので赤土峠のみとします。

そのあとJRとバスを乗り継ぎ新田へ、何度か見た吉村虎太郎の像を右上に見て北川川に沿って上流に歩き、虎太郎の実家から力石の山道を再挑戦のため尺能峠の茶堂へ行きます。茶堂から山道の林道を東に、前に来た時、石橋の所で間違いそのまま左の林道を進んだが、石橋を渡ると直ぐ右への地道があると力石でお聞きしていたので確かにあったが10m程入ると、その先藪化がひどく力石への尾根道に入れない。折角来たが残念諦めるブーム時は整備されていて歩けたのだがと力石の入り口の民家のおじさんが言っていた。諦めて戻り北川川に架かる芳生野の早瀬の一本橋を渡り三度目の吉村虎太郎邸を訪問。前と同じうどんとおにぎりを頂き休憩。その時吉野材(虎太郎終焉の地)を使用した立派な床柱、虎太郎の弟、熊弥(18歳没)の肖像画を拝見。帰り際ボールペンを頂く。

再び歩いて新田まで戻りここで本日終了。梼原の来米ハイヤー(韮が峠まで行っていただいた)を依頼して梼原のホテルへ。

翌日ホテル7時10分出発、来米ハイヤーで宮野々番所前まで送って頂き、いよいよ今回のメイン吉村虎太郎たちの「脱藩維新の道」九十九曲がり峠越えを挑戦。少し心細く不安が交錯したが、番所前の石碑の裏には韮が峠越えの龍馬・惣之丞、九十九曲がり峠越えの虎太郎ら10名が刻まれている。この有能な志士たち全員維新を見ることなく散っていった、土佐にとって、いや日本にとって優秀な人財ばかりであった。

韮が峠と違って九十九曲がり峠越えは資料が少ない。

番所跡から城川町の宝泉坊まで11.5㎞(3時間20分)、峠の頂上は標高830mです。番所前の四万川に架かる橋を渡ってすぐ民家の横の細い道を右に登り峠まで急坂4㎞を一気に登ることになります。歩き始めると道幅は狭いが地道で思っていた以上に整備が行き届き、維新の道の案内標示が立てられていて安心。樹林の中も日がよく透り明るく快適に歩くことができる。頂上近くになるとやや平たんな道で湿地帯に入ります。以前は湿地帯の中を泥濘ながら歩いたと聞いていましたが、ある企業が買いとって尾瀬のように木の歩道をつけているので心配はいらない。綺麗な回りの景色を見ながら歩けます。もう少し後であれば最高の紅葉を見られたかも。登り始めてから人とまだ一人も会っていない、もっと人が集まってもよいと思うが宣伝が行き届いていないのか車で頂上までこれます。整備されている企業さんの名前分かりませんが感謝します。結構長い湿地帯には色とりどりの草花が春でも綺麗で貴重な地域だと思います。木の歩道がなければ夏場は蛇や蛭がいて怖いかも。頂上に着くと境界の碑が建ち結構広い空間です。

峠から一気に下っていきますが、九十九曲がりの名の通り小刻みに曲がりながら急斜面の狭い地道を下る。峠より下ったすぐに「龍馬の小便杉」と祠があります。龍馬もホットして気が緩み小便をしたくなったのだろう。更に下っていくと車道に出る、T字路の突き当りに作業小屋で男の方が作業していたので少し話をしながら記念写真を一枚撮って頂いた。その方も地区でいろいろお世話をしているそうで、峠道も毎年整備されていると、近日寄り合いがあるので写真を一枚撮らせてくださいと会合の場で話題に出しますと言っておられた。少し前の台風で峠道が倒木や斜面が崩れたりと荒れたそうです。またコロナ禍で毎年行われている歩くイベントも2年間中止で、今年秋予定していたのも準備が間に合わず中止と残念がっていた、準備に数か月かかるそうです。

長閑な山間の道を下っていくとやっとのことに宝泉坊に辿り着きました。西に進みかつての土居宿の集落に入ります。昔は宿場で賑わったそうですが、幕末には脱藩の志士や土佐勤皇党の人達の支援者で医者であった、矢野杏仙邸跡に石碑が刻まれています。

土居から甲が森(451m)を越えて辰の口まで5㎞約1時間30分で、上り坂を進んでいくが旧道がどうしても丁度一軒家の民家の所で行きどまり、途方に暮れているところに民家のおじさんが車で帰ってきたので聞くと、昔は旧道が何本かあったが、誰も歩かないから自然に全ての旧道が消失してしまったとの事。そこで目的地を話すとおじさんが気の毒がって、大きく迂回してトンネルを潜っていかなければいけなく、暗くなるので送ってあげようと車に乗せてくれましたた。トンネルを抜け城川町の国道にでて城川町歴史民俗資料館前まで送って頂きご親切に感謝助かりました。

時間が出来たので資料館に入ると学芸員の方が一人いたので中を案内していただいた。「甲が森越え」の話をすると今はやはり旧道は無くなっているとの事でした、一つのルートとして資料館の北側山にも道があったが崩れてしまって廃道、土居から甲が森を越える旧道は無くなってしまって、新道ならあるそうでほぼ目的は達成していますと慰めて頂いた。

国道を歩き、九十九曲がり越えの志士達は辰の口から川舟で長浜まで脱藩しているようです。鹿野川の宿泊先まで行こうと歩き始めるが結構遠い、途中で道を聞こうと夫婦と子供さんの三人のご家族がいたので話すとまだまだ10数キロあり長いトンネルが何か所もありトンネルも歩道が狭く危険で、トンネルを抜けず迂回するととても鹿野川荘まで明るいうちには着かないし夜になると更に川沿いの道は危険ですとの事。その方は地元の「どろんこタクシー」の経営者でした、丁度乗るのによかったのですが、奥さんも気持ちよく後押しをして頂き乗せて頂いたところ、営業車を出さずに自家用車に乗せて頂いた恐縮したが甘えてしまった。丁度時間もいいし話を聞いて甲が森の頂上に案内してあげると、茶堂等も案内していただき、旧道は別として車一台通れる道なら土居から越えられる道があるとおっしゃっていた。峠を案内していただき、下り国道に出てこれからトンネルを潜って歩くのは大変だから鹿野川荘まで送ってあげようとおっしゃっていただき、走ってみると本当に歩いてトンネルの中は暗いし歩道も狭く助かりました。

話を聞くと四国八十八か所回ったお客さんを乗せて高野山へお札を納めに行ってきて、昨夜10時に帰ってきたそうで、私の自宅高野口近くを走ったそうで余計親近感を湧いたようでした。ホテルまで送って頂いたが、何かお礼と思っても思いつかないしお礼の言葉しかなかった。その時、大森さん(というお名前)が別れ際、言った言葉が今も忘れられない、優しい言葉で「一期一会」ですよと言って車を走らせた、爽やかな気持ちになって疲れが一気に吹き飛んでしまった嬉しかった本当に親切にしていただき有難うございました。車の中で話されていた時、奥様が柿が大好きとおっしゃっていたので今が最盛期になるので車代にもならないがお礼に送らせていただいた。

土居からの甲が森越えが歯抜けになっているので、出来たらもう一度歩ける道に挑戦してお会いしたいと思った。

今日一日多くの方に助けて頂き素晴らしい一日でした。

翌日、鹿野川荘から肱川沿いに小田川と肱川が合流する大川橋(鳥首)まで歩き、前回の逆を鳥首から小田川沿いに宿間(亀の甲)に再度寄って内子町を見学しようと歩く結構距離はあった。

内子町は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている町で、木蝋生産で財を成した芳我家を中心とした見ごたえのある建物が色濃く残る街並みで、一通り見たがゆっくり見てみたい街でした。でもコーヒを飲んだ土産物店のご主人も嘆いていたが、観光客がコロナで少なくなってしまったと、また閉店するお店が次々でてきたと嘆いていました。

内子町からタクシーで大洲加藤藩の支藩であった新谷へ、タクシーの運転手さんが私を見て大学の先生で何か研究しているのですかと尋ねられた。今までにない感想で嬉しくなった。内子はわかるが新谷まで観光客が来るのは珍しいそうです。加藤家の陣屋跡や菩提寺を見た。菩提寺の2寺のうちの法眼寺で加藤家の墓地を見学しているとご住職の奥様が帰り寄ってくださいと声を掛けて頂き、少し話をして帰ろうとしたら、電車やホテルで食べてくださいとみかんを頂いた有難うございました。

またその前に内子町に入る道を尋ねたとき、息子さんやお母さんの親切な応対に頭が下がりました。歩いていると車で後を追っかけて頂き分かりましたかと確認していただいた。皆さん優しく親切な人が多い。特に今日・昨日と嬉しい一日で歩いている冥利に尽きました。

今晩の宿大洲のホテルに移動。翌日、自転車を借りて大洲市内を一日かけて見学しました。大洲も沢山見る史跡があります。見学が終わり大洲駅から脱藩の道最終地の伊予長浜駅へ2回目の訪問、冨屋金兵衛邸に宿泊。

今朝、肱川あらしがあったそうで一日違いでとても残念。女将さんに前回紹介していたお店へ、漁港から直接の新鮮な魚で料理が絶品。ご主人と女将さんの暖かいもてなしを受けてこの旅が一応終了するが。

少し甲が森越と、石上峠より下りの宿間までの道をもう一度歩いてみたいので、急遽2月頃もう一度来てみたいと思っているのでその時また宜しくと言って別れる。

大洲本町に移動して、高速バスで帰途に着く。バスの帰り道雨が降り出した、歩いている間は良いお天気でラッキーでした。

【2022年10月26日】

夜行高速バスで出発

【10月27日】1日目

歩く前に一日レンタカーを借りて、脱藩の道と関係ないが土佐の史跡を回る。

〈長岡郡本山町〉

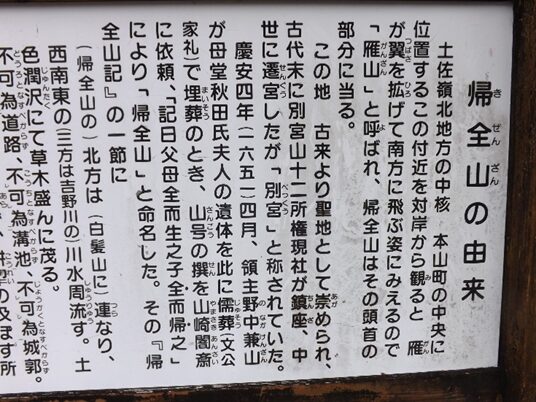

高知市から高速道路を走り大豊ICで降り国道439号線を吉野川に沿って本山まで遡ると、右手吉野川対岸に帰全山公園が見えてくる。高知駅前より約1時間余りで着く。土佐山内家初期の執政野中兼山1000石の領地。

左り吉野川に架かる本山大橋を渡ると対岸に 帰全山公園

本山大橋を渡ると 兼山の 廟を石楠花 埋めむとす

森田 峠の句碑が立つ

兼山廟之跡碑

廟の前の広場

公園の一角に兼山神社と野中兼山の像

野中神社拝殿と像

野中兼山辞世の句

別かれ行く 名残るは露も のこらしぞ

連枝の中を やはらけてすめ

寛文3年(1663)9月14日詠

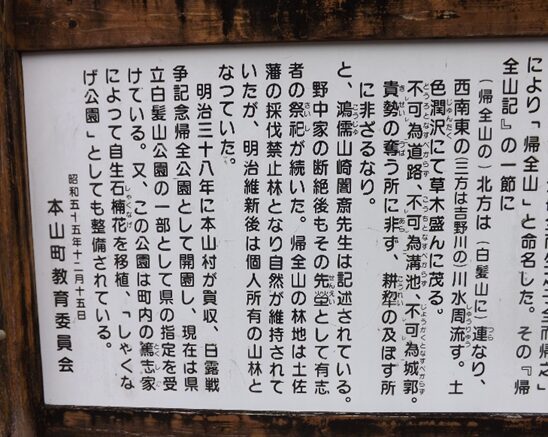

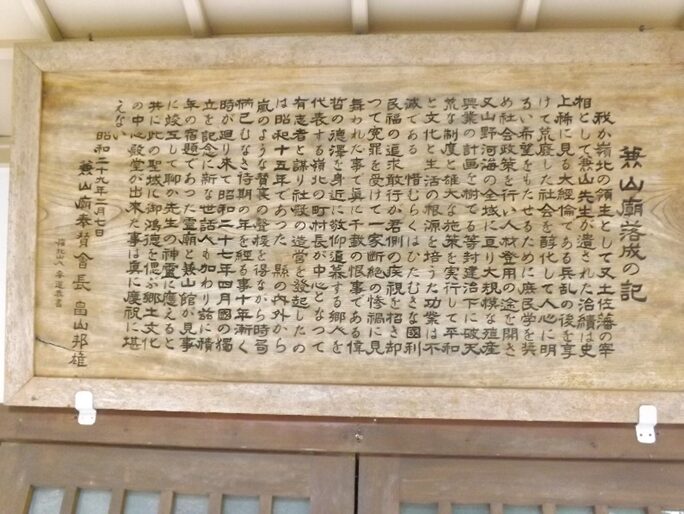

公園は野中家ゆかりの公園で、兼山は江戸初期の政治家であり南学者としても知られる。土佐国各地で新田開発や港湾整備等を行い本山でも大規模な治水事業を行った。優れた行政手腕により数多くの業績をあげたが、業績をあげるほど妬みも不満を持つものからの反発を受け失脚し、政権の座を追われることとなった、寛文3年(1663)7月、知行所に隠退し同年12月15日急逝する享年49歳。

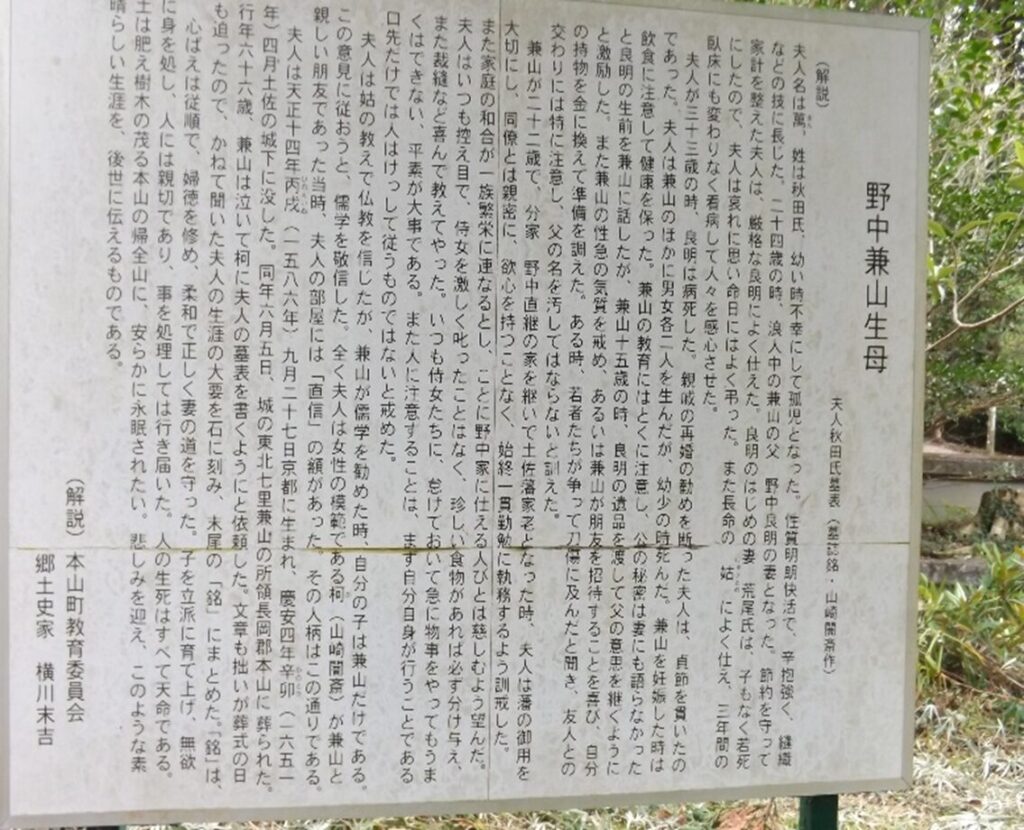

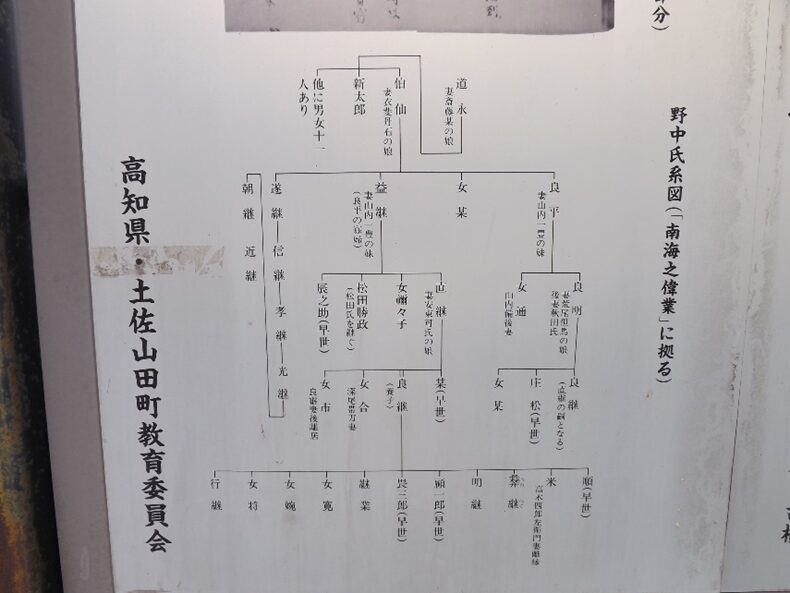

公園内には「治水の神様」と呼ばれた野中兼山像や、兼山の母である秋田夫人・娘順の墓がありました。兼山の死後、改易となり、その後の一族への処罰は厳しく、翌年の寛文4年妻子14人を宿毛に配流。男子は娶ることを女子は嫁することを禁止、つまり、子孫を絶やすことが狙いで凄まじい追罰であった。そして40年幽閉されたのち、兼山の血を受けた男子がすべて死に絶えることによって赦免された。生き残った「婉」(えん)は医者となり高知市朝倉で慈善事業に生涯をかけた。作家大原富枝によって「婉という女」によって紹介された。

公園内の少し高台に 野中兼山の生母(秋田夫人)と娘順の墓

秋田夫人(萬)の墓

慶安4年(1651)野中兼山は母秋田夫人の逝去に遭い儒礼により土葬で埋葬した。埋葬の地として帰全山を選び墓地の傍に喪屋を建て、母没後の3年間ここで喪に服したと伝わる。帰全山の名は儒家山崎闇斎が名付けたといわれ。市の地形から雁山とも呼ばれてばいる(史跡)

母の後方に娘、野中順の墓がある

野中兼山の長女で祖母秋田夫人と同じ囲いの中に眠る。順は4歳で早死、本山帰全山に埋葬されたことが系譜に記されている。40年間の幽閉生活を考えるとどちらが果たしてよかったのか考えてしまう

本山大橋東詰めより対岸の本山の街を見る

本山の町中に建つ 大原富枝文学館「婉という女」などで知られる本山町出身の作家、本購入しました

土居屋敷跡

戦国時代治めていた、本山氏の土居館跡で、近世初頭には山内刑部・但馬父子、続いて野中玄番・兼山父子の4代に渡る屋敷であった。その後、在番が置かれ、藩主の参勤交代の街道が土佐街道に指定されると、藩主の宿泊所「本山御殿」と称された。

御殿跡の上街公園

上街公園より南西に600mほど上っていくと 上の坊(本山南学寮跡)野中兼山が儒学者山崎闇斎を招いて、この場所にあった古寺で土佐南学を講究したといわれる。

上の坊の横をさらに上っていくと

山内刑部夫妻の墓 山内一豊に従い家老として1601年入部、本山1300石を領した

上の坊から本山城跡への道

本山城跡

土佐七人衆のひとり本山城を本拠とした、本山梅慶は当時広大な土地を領していたが、長宗我部元親によって滅ぼされた。今でも当時の栄華を誇る城跡が知ることができるそうだ

城跡の山麓に 十二所神社 鬱蒼たる巨杉老樹の囲まれた神域に鎮座。当初古代から中世にかけて帰全山に鎮座していた記録が残る

十二所神社社殿と社叢 長宗我部氏と本山氏の合戦で帰全山の神社は消失、後に兼山によって現在地に移された。本山郷の総鎮守とされた

城址へと参道 城跡への案内がないのでどれだけかかるか分からないので寄れない

本山町の見学も終わり、再び大豊ICに戻り高速道で香美市土佐山田町に移動します。

〈土佐山田〉

土佐山田駅から約200m東に行くと、築100年余りの木造住宅、現在食事処の百年舎(国登録)

駅より北に1㎞ほど行った丘陵地に秦山公園の北側に

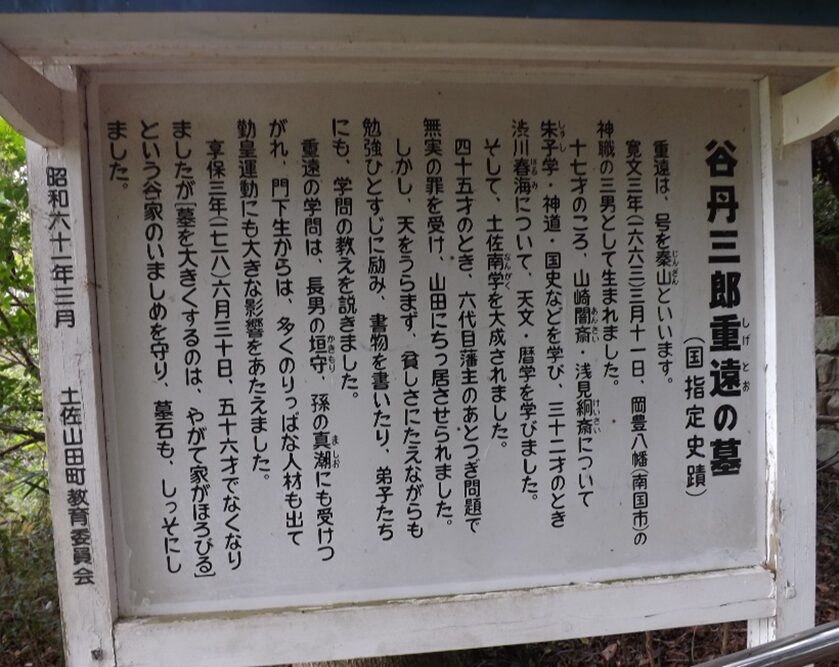

谷丹三郎重遠の墓(国指定)号は秦山(しんざん)

学問の神様として知られ、受験合格祈念の奉納として日の丸の小旗が沢山祀られている

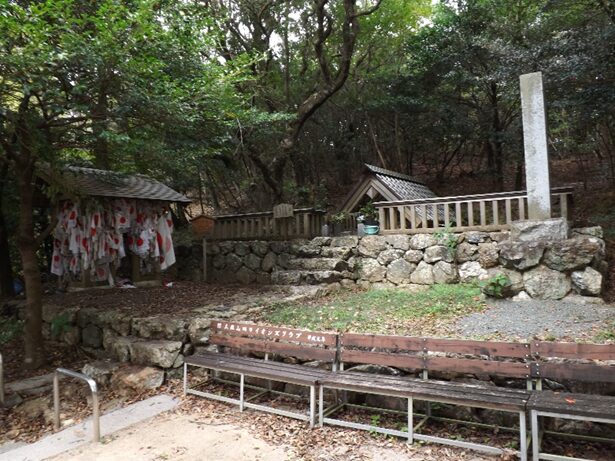

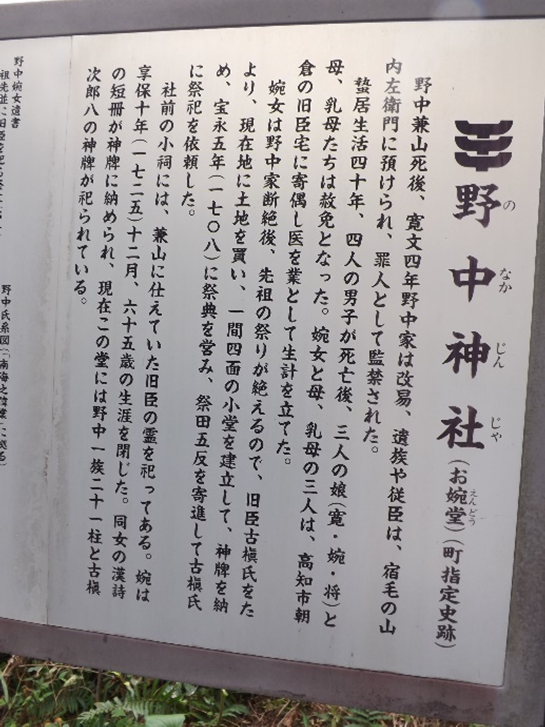

谷秦山の墓より、西に1200mほど行くと 野中神社

野中神社と小さなお婉堂

駅より600m程西に行くと 谷秦山邸跡

元禄十三年(1700)38歳で山田に移り、56歳で没するまでの19年間この地に住した。

中央の碑は昭和42年に建てられ、三面に秦山作の三編の七言詩が刻まれ、日時計が置かれている

秦山邸跡より東に100mほどに 庚申堂

野中兼山がこの地を開墾したとき、人夫に傷病者が続出したので、大聖青面金剛像を勧請して庚申堂を祀ると、傷病者が出なくなったという。

山田西町駅より1㎞南下、中野橋北側角に

野中兼山終焉の地碑

更に舟入川に沿って東に100mほど入ると新しい 碑と古い碑が二本建ち、真ん中に井戸の跡が残っていたようです。時光石宮 祭神野中兼山 このように土佐各地に野中兼山の残した遺跡が残っていて、また祀られているということは如何に土佐の諸々の改革を行ったかということを証明している。子供たちが40年もの長きに幽閉されたことが、如何に山内家の藩主・上級武士が好きになれない

津野親忠の墓

時間がなくて行けなかったが、中野橋から1.4㎞南に走ると、津野神社があります。社殿の床下が津野親忠(長曾我部元親の3男)の墓であったといわれています。元霊厳寺がありここに幽閉されていた。西軍に与した4男盛親によって切腹させられ、これに怒った家康が不義理者として、土佐藩主の長曾我部盛親が改易される原因の一つともなったと言われている。

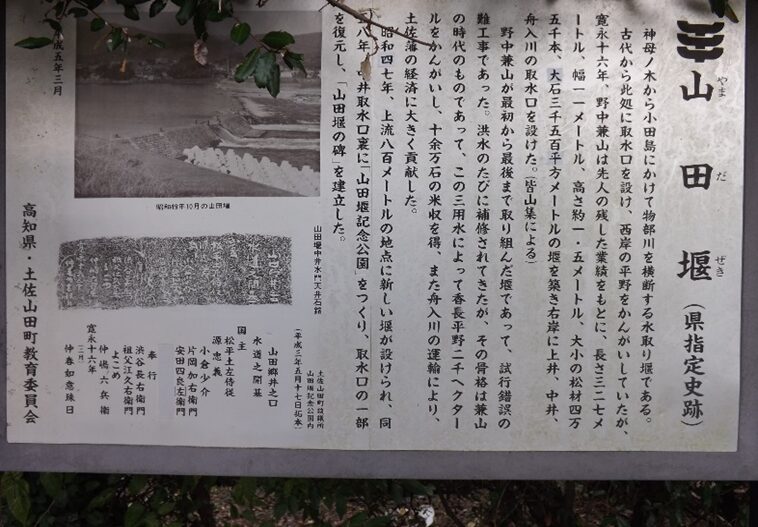

土佐山田駅の南側の195号線を東北に暫く走ると物部川に出ます。土佐山田は野中兼山によって開かれた町と言っても過言ではない。その基礎となったのが山田堰の築造であった。これによって「年に二度米がとれる」と歌われる美田が誕生した。ここから土佐山田の歴史が始まる。今はわずかに当時をしのぶ跡があるが、物部川緑地公園に代わっています。

堤防近くに建つ 春野神社山田堰を築いた野中兼山を祀る神社。

堤防の下にある 山田堰跡

物部川と物部川緑地公園

物部川の上流左には 雪ヶ嶺城跡

東側山手には 山田城跡

〈南国市岡豊町〉へ

土佐山田より南国市岡豊に走る、岡豊城跡の遠景戦国大名長宗我部元親の居城で土佐屈指の中世山城

城域内に建つ高知県立歴史民俗資料館が正面城跡上り口から振り返る。

残念ながら時間的に山頂の城跡に行くのは無理で諦める

〈高知市に戻る〉

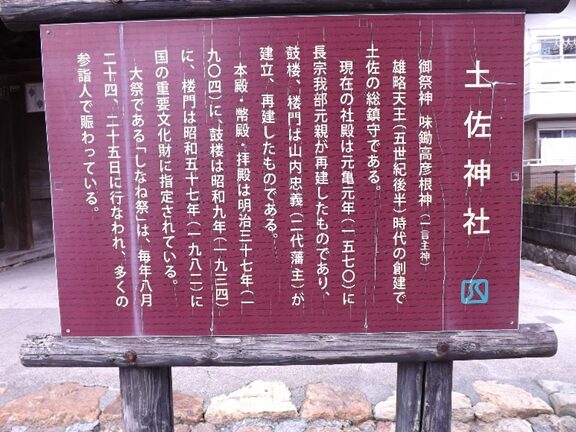

高知駅より北東の土佐街道沿いにある古社、土佐一之宮 土佐神社 社殿は長宗我部と本山の戦いで焼失

元亀2年(1571)元親により再建、本殿・幣殿・拝殿(いずれも国重文)、他鼓楼・楼門(ともに国重文)

楼門

土佐神社と参道

隣接して四国霊場第30番札所 真言宗一宮 善楽寺

土佐神社より南西に車を走らせ、高知ICの出入り口の道路沿いに板垣退助の墓の看板を見つけました。

以前同じ山の西側、黙堂寺まで行っていたが捜したが見つからなかったが墓は東側にありました。インター高架の所の案内表示を少し進むと、左鋭角に上る石段がつけられています、そこにも案内表示があります。急な石段を上って山に入ります。

板垣山で山全体が乾氏専用の墓地で広大すぐ先の竹林の中に板垣家の墓が並んでいました、沢山ある中で、板垣退助の墓石だけが綺麗です。昔は板垣姓で乾姓に代わり乾姓の墓石なのは当時のもので、幕末に板垣姓に復帰しています。乾家の繁栄振りがうかがえる墓所です。

竹林に囲まれた広い敷地です

板垣退助の墓

板垣退助は大正8年(1919)7月16日没83歳、明治の元勲、従一位勲一等伯爵、自由民権運動の指導者。隣に妻の墓

東京品川神社裏の旧高源院墓所にもある。また板垣退助の墓でないが、高知市洞ヶ島町53の安楽寺には先祖 乾正行夫妻ら乾家の墓があります。とにかく広い敷地です。また清掃が行き届いているので子孫の方でしょうか

次に県道高知北環状線中久万橋から北西に住宅内を入ると、「谷干城之墓所」の案内板があり、そこの細い道を北に上っていくと、左に側に草や雑木に覆われた、谷干城邸跡の碑が立っています

元邸宅跡で門もありますが現在は廃屋のようです。見るも無残な跡です

細い道を上ると左下に廃屋跡が見える

細い地道を上っていくと西に開けたところに墓地があるが、ここで間違って少し引き返し、丁度畑仕事をしていた男性に聞くと、そのあたりの墓地でなくさらに上り樹林に入っていくと尾根に出るところ左が広くなっていてそこに墓地があると教えて頂いた。かなり上に登ります。

谷干城夫妻の墓

遠祖は土佐を代表する学者の谷秦山で坂本龍馬とも交流があった。明治10年の西南の役で熊本鎮西司令長官として熊本城の守備に就いた。その後、学習院院長・華族女学校校長・農商務大臣を経て貴族院議員となり国政に携わり、子爵。明治44年75歳で逝去。

自然石の墓石でとなりは、明治42年に妻玖満子が没すると2年後に亡くなる隣りの墓石は妻 玖満子

墓の東側の山は 久万城跡

この付近に、小南五郎之、弘瀬健太、廣井磐之助、間崎哲馬則弘、片岡健吉・妻美遊、家老福岡家墓地等があるのだがレンタカーの返却時間が迫ってきたので行けなかった。

本日は1日レンタカーで回ったので歩く距離はすくない

21.171歩 13㎞

コメント