10月28日 2日目

高知市ホテル朝移動=佐川赤土峠=新田~再度尺能峠~虎太郎生家~新田・・・・須崎

高知駅 8時20分発特急で佐川駅へ

〈佐川の赤土峠へ〉

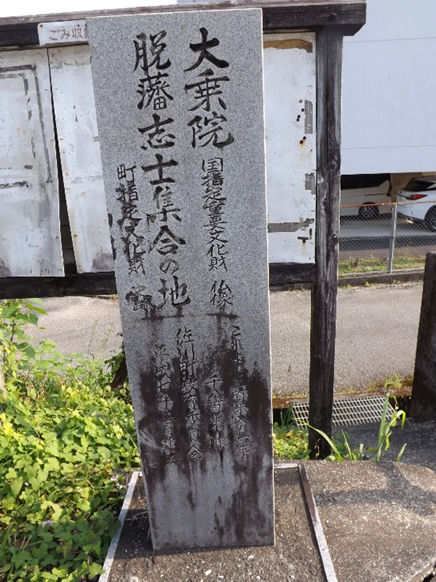

佐川駅からタクシーで赤土峠へ、その途中、新道と旧道の分岐する手前右手に、案内板と石碑 タクシーを止めてもらって写真

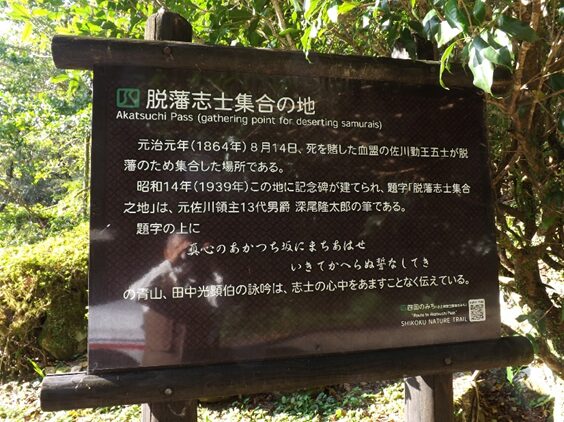

脱藩の5志士が集合した赤土峠への碑旧道は国道赤土トンネルの上を曲がりくねりながら赤土峠に着く。交通の便がないのでタクシーが見学の間待ってくれます。

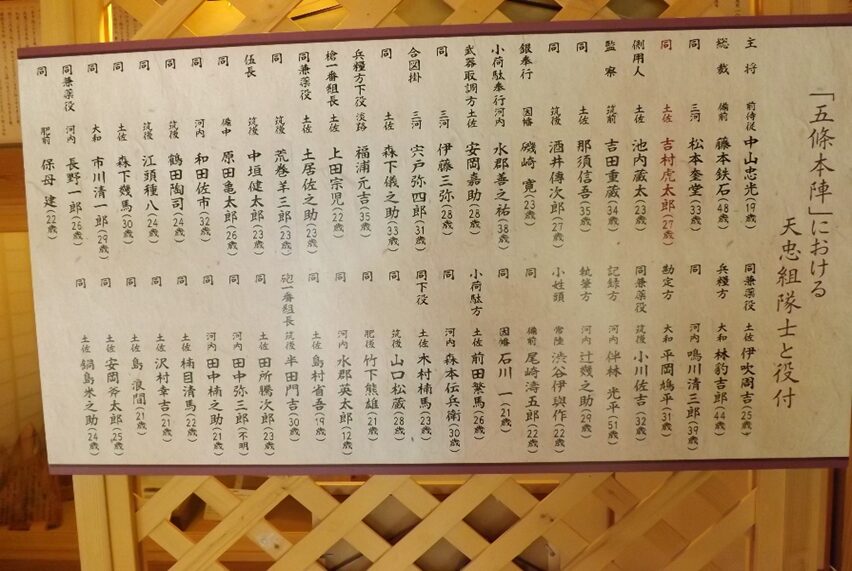

土佐藩で最初に脱藩したのは、文久2年(1862)2月の吉村虎太郎。翌月3月には坂本龍馬・沢村惣之丞。4月には土佐藩参政吉田東洋を暗殺した大石団蔵・安岡嘉助・那須信吾が脱藩している。翌年の8月18日の政変後には大勢の脱藩者を出している。さらに翌元治元年(1864)8月14日には、佐川深尾家(土佐藩筆頭家老1万石)陪臣5人が脱藩した。井原応輔・浜田辰弥(のちの田中光顕)・橋本鉄猪・那須盛馬・池大六。達が山深い小さな峠「赤土峠」で落ち合い北方の黒森山(1017m)を抜け、伊予領に入り周防の三田尻招賢閣に辿り着く。

大石団蔵は、脱藩後薩摩に匿われ薩摩藩士となり、鹿児島駅前の若き薩摩の群像19人の像に薩摩人として入っている。後、高見弥市と名前を変えて、明治29年(1896)没。

安岡嘉助は、那須信吾・大石団蔵と三人で吉田東洋を暗殺した一人で、脱藩後長州や・薩摩の庇護を受け、のち文久3年(1863)天誅組に参加して負傷捕らえられ、京都六角獄舎にて処刑された、文久4年(1864)28歳。

井原応輔は、土佐藩の上士、元治2年(1862)同志、島浪間・千屋金策らと美作で盗賊と誤解され百姓によって追跡され非業の死を遂げている。のち「四ッ塚様」と呼ばれ祀られている。24歳

浜田辰弥は、のちの田中光顕で宮内大臣。龍馬・慎太郎が暗殺された時にいち早く駆け付けた一人、二人の銅像建設や顕彰も勤めた、新政府の要職を歴任。昭和14年没95歳。

橋本鉄緒は、維新後、大橋慎と名前を変え、維新後新政府に出仕し、明治5年(1872)38歳で没

那須盛馬は、維新後片岡利和と名前を変えよく知られている。貴族院議員。明治41年71歳没

池大六は、山中安敬と名前を変え、維新後新政府に出仕し宮内省に勤務、明治12年(1879)没52歳。

赤土峠脱藩者の5人のうち維新までに亡くなったのは井原応輔の一人のみであった。

峠の分岐左角に碑が立つ、五人が辿り着き集合場所とした 赤土峠の碑

背後にある 祠

碑の裏面に刻まれた

真心の赤土さかにまちあわせ 生きてかへらぬ誓いなしてき

越智への松山街道

待って居て頂いたタクシーで佐川駅に戻る。佐川の主なところは最初に見学しているので、JRで須崎駅へ移動。

駅前から2時間~3時間に一本のバスに乗り新田バス停まで1時間弱乗り移動。前々回吉村虎太郎高知城下へ、生家から力石間を探し歩いたが途中で道を間違えたので今回時間をとって再度挑戦する。そのあと三度目の虎太郎の生家を訪問します。

〈尺能峠・虎太郎生家〉へ

新田の吉村虎太郎の像の下の車道を緩やかに坂を上る新道。尺能峠まで約5㎞

やがて右手山の木々の間に尺能峠の茶堂が見えています。北川川の谷によりかなりの上流まで行って橋を渡らなければ茶堂まで行けない

左に大きくカーブした先で右の橋を渡り、先ほどの茶堂に上っていきます

川の前方左に見える辺りが尺能峠で、山と山の間の先が新田

正面の先の新田から歩いてきました

尺能峠茶堂

茶堂に出て左にカーブ、虎太郎もここを通って力石にでて高知城下に何度も歩いたことだろう林道も兼ねているので地道だが道は広い。

以前もここまできて橋を渡り

石橋を渡り、前の時は少し左寄りの道を進んでいった。左に谷川が沿ってどんどん北東に歩いて途中で引き返しました今回の力石の入り口のおじさんに教えて頂いていたので橋を渡ったすぐ右(西へ)の道に入るようにと、そうすると尾根道約700m程で力石の自宅の上に出てくると言っていましたが、今は多分手入れがしていないから廃道化してると思うと言っていた

橋の渡った袂を右に入る、入口道跡が残る

でも何か嫌な予感、入り口はやや道幅も広いが右の谷川に沿って入るとこと10m程も行かない間に、前方は藪で道が無くなっている

谷川と共に左にカーブしているようですが、そこまで辿り着かない。

この様子では近年手入れもなく歩く人もなく、力石の入り口のご主人が話していたように、最近数年は全く手入れ整備もしていないので歩けないだろうと言っていたのが本当だ。脱藩ブームには歩けたといっていた

道跡すら残っていなく、谷川も右に沿い危険なので中止引き上げる。ここまで調査できれば満足で諦めがつく。

国土地理院の地図では破線が入っているのですが、先で歩けるのかわからない。少なくとも力石の上り口も廃道化

橋を渡り正面の斜面を上ることもできないので諦めました。

前に歩いた間違った林道、尾根道は右の山の上

尺能峠に戻る道

戻る道から挑戦した左の廃道化した方向を見る

戻る途中から振り返る、力石への山の尾根道は、正面辺り

尺能峠茶堂への道

尺能峠の茶堂に戻りました、城下からここまで戻ってきた虎太郎は、生家の方角を見ながら一休みして。いろいろなことに感慨にふけったことでしょう。右にカーブして下ります

今は茶堂の屋根は現代的なものですが、昔は殆ど茅葺だったそうです。往還も道がなく歩けなくなったとなれば、この茶堂も朽ちていくのでは、

右に折れた先のくだり坂を下っていくと、下野集落に入ります

集落内美に虎太郎と親しかった土佐勤王党員、宮地宣蔵(みやちぎぞう)の実家跡、子孫の方がまだ住まわれていると聞きましたがどこか分かりません。

宮地宣蔵:

宣蔵の生家は日高村能津の庄屋であったが、姉の嫁ぎ先である下野の郷士宮地家に養子に入った城下で剣術は武市瑞山の道場に通い、間崎滄浪に学問を習った。文久2年3月虎太郎と脱藩して、大洲長浜の冨屋邸で宿泊し長州に渡っています。その後、捕らえられ一時投獄されるが許され、攘夷実行のため虎太郎は天誅組を結成、宣蔵も同志糾合に奔走した。その後土佐への帰国の途次病で8月28日没した26歳の惜しい若さであった。贈正五位。虎太郎の天誅組義挙はわずか16日後であった。

下ってきた道を振り返ると坂を下り右に下野の集落を見て、左の北川川に架かる下野大橋の袂を進んでいくと、右手に諏訪神社の鳥居の前を進むと、舗装道を右に分け狭い地道が左に下っています。

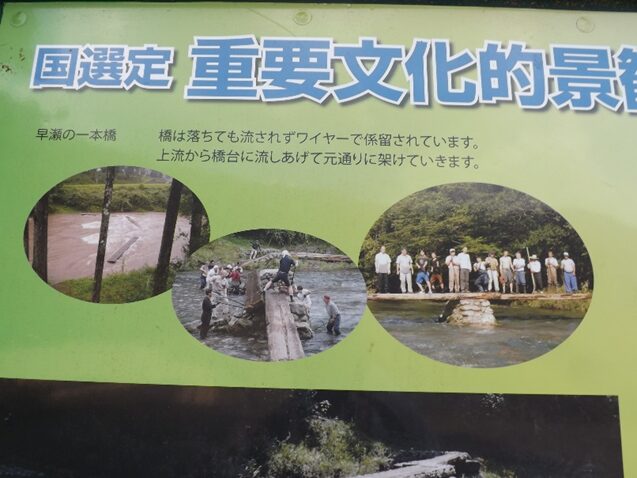

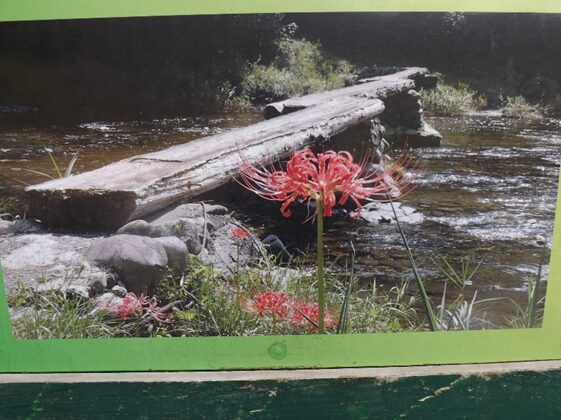

前回にもわたりましたが、北川川に架かる三本の丸太橋が渡されています。早瀬の一本橋と呼ばれている

渡った先から振り返ったところで、正面には諏訪神社の森が見えます。四万十川の沈下橋の原型と言われる橋で、流れ橋ともいいます。長さ9m・幅60㎝・厚さ30㎝程の木の板三枚の橋で、古来より集落間の行き来のため重要な役割を果たしてきた。

前2回よりましたが三度目の吉村虎太郎の生家跡によりより

三度目の 吉村虎太郎邸丁度1時過ぎで昼食も食べてなかったので、うどんとおにぎりを前回に続き食べました、美味しかった。吉村邸の立派な床柱は五条の「魁」が関係して吉野の木を提供したと聞いています。

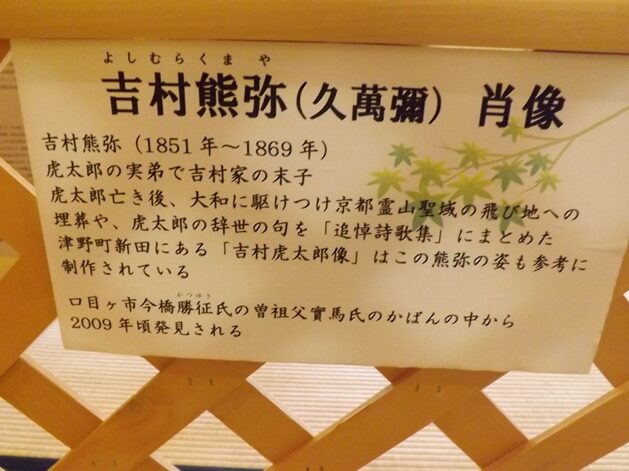

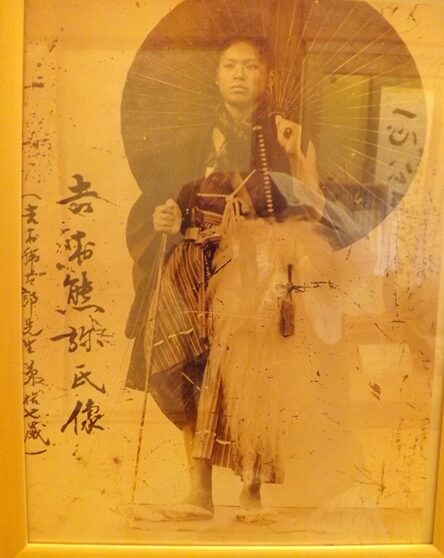

吉村虎太郎の実弟 吉村熊弥(久萬弥)の肖像 18歳の若さで亡くなっているようです

吉村邸より国道を歩き新田に引き返す途中左の尺能峠と下野集落

もう来ることもないだろうと思い、未練がましく振り返りました

4㎞ほど歩いたところで、津野町新田に出る

本日はここで終了して、梼原の来米ハイヤーに来ていただく

乗り物が大半だったから、 15時40分着前回泊まった梼原の雲の上ホテル別館マルシエユスハラに泊まる

18.199歩 11㎞

コメント