10月31日

〖大洲市内見学〗

前々回来た時は大洲市内の史跡回っていないので、沢山見学史蹟があるので1日かけレンタルサイクルでまわります

大洲駅の観光案内所で予約していた自転車を借りて、肱川に架かる大洲大橋手前の肱川右岸を東に走ります。右対岸に臥龍山荘が見えています

同じく右対岸後方の肱川橋の向こう側に大洲城が見えています

右川沿いに 鵜塚 下の肱川は鵜飼の盛んな所

臨済宗 如法寺

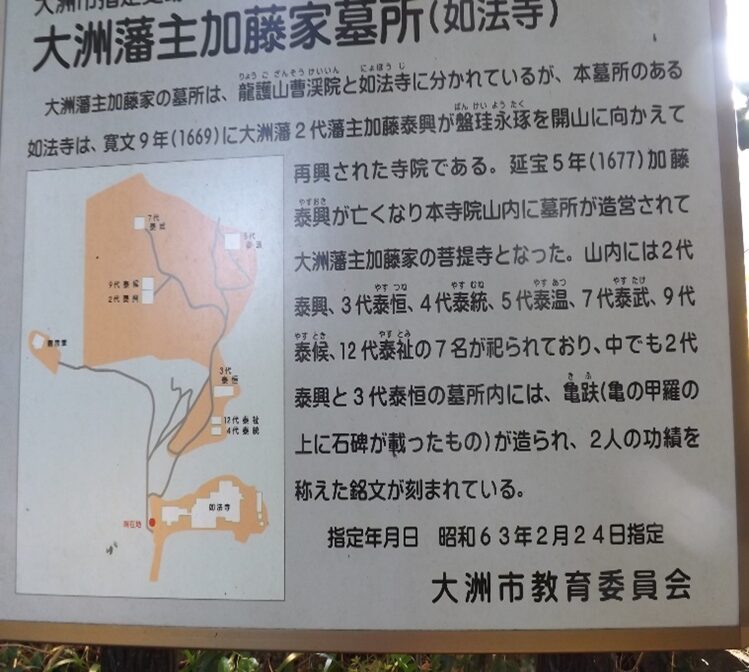

寛文9年(1669)2代藩主加藤泰興が廃寺になっていたのを再興。城下の曹渓院とともに歴代藩主の菩提寺として、2代泰興をはじめ7人の藩主の墓所。対岸の城下を見下ろす高台にあり、再興当時は数多くの建物が散在し広い伽藍を誇っていたという。境内には禅堂を兼ねた仏殿(国重文)、左右に鐘楼・経蔵・方丈・宝蔵がある。そのほか300点余りの文化財がある。ただ、毎日お参りに来ている地元の方の話では、住職が亡くなってから、常住の住職がいなく普段は無住との事です。住職を捜しているのだろうと思うが、文化財も多く歴史ある古刹で何とかなればいいのだが。また防火対策は大丈夫なのかな

如法寺は2代藩主泰興が盤珪永琢を招いて再興した禅寺。播磨の龍門寺、江戸光林寺と共に盤珪の三大道場に数えられる。

山門

山門に向かって左の山への道を入ると、加藤家の墓所

残念だが墓所はこの辺で諦める、無住であるため荒れているうえに、墓所が山中に散在していて危険なので調査は諦める。このままでは墓が、雑草で埋もれてしまわないか心配します

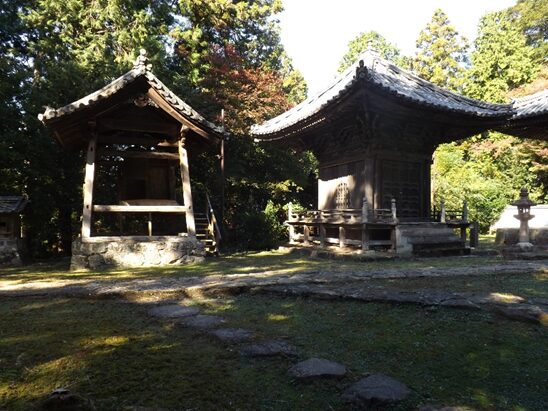

仏殿・鐘楼・経蔵。方丈・宝蔵が残る

如法寺の椿三株 五色散椿・酒呑童子(2株)何れも樹勢旺盛で名品、樹齢も三株とも200年以上

毎日散歩がてら来ているさっきのおじさんが、誰もみないところ案内してあげるといって建物の横の扉をあけてかつて綺麗な庭園でしたと、帰りまた締めるようにといって先に帰られた。

閉められている扉を開けて裏側に回ると池があり、かつては立派な池を配した庭園であったが今は普通の庭園に見えた

お寺から山を下り新富士橋を渡り市街地に

大洲神社

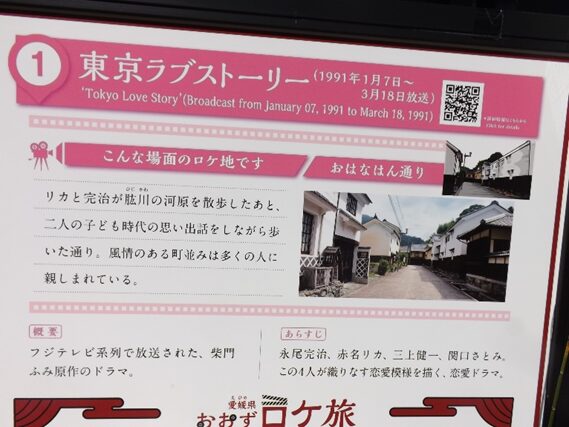

神楽山の頂にある神社で、「東京ラブストーリー」の撮影地になったことから訪れるひともおおいとか。急な石段を上る

拝殿

神社より道を挟んだ南へ少し高台に臨済宗 興禅寺

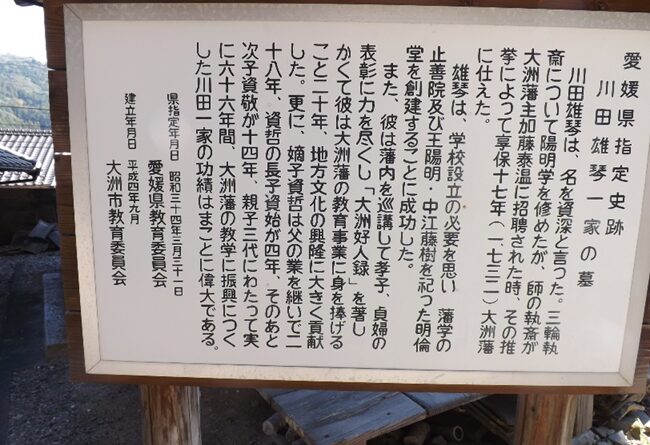

川田雄琴とその一族の墓

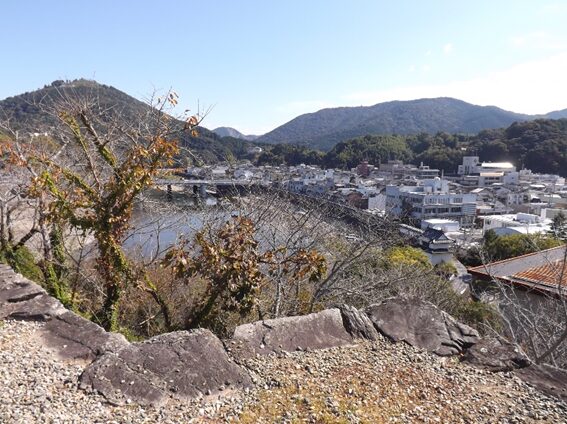

興禅寺からの大洲市街地

本堂

興善寺の北隣の石垣の上に建つ 盤泉荘

大正15年(1926)フィリピンの貿易会社で富を成した、松井家が築いた貴重な名建築

大洲まちの駅あさもやを南に臨済宗 清源寺 日限地蔵尊のお参りの方が多い

高い崖の上に曹洞宗 盤陀山法華寺

大洲南中学校を南に入っていった山麓に浄土宗 大乗山寿永寺

国島六左衛門紹徳の墓所 大洲藩士で長崎にて銃等を購入予定であったが、坂本龍馬の進めによって蒸気船アピソ号(いろは丸に変名)を購入、購入後は大洲領長浜港に入港した折は大歓迎で迎えられたが、その後、船を使っての商いが旨くいかずその責任をとって、慶應2年12月24日長崎の宿泊所で自決した。

龍馬らにうまく話を持ち掛けられそれに乗った結果とはいえ悲しい事件である。

自由奔放な龍馬の一つの汚点ではないでしょうか。

本堂

墓を見つけようと捜したが案内板もなく見つけられなかった。山の上の木の中であったようです、近くまで行ったが

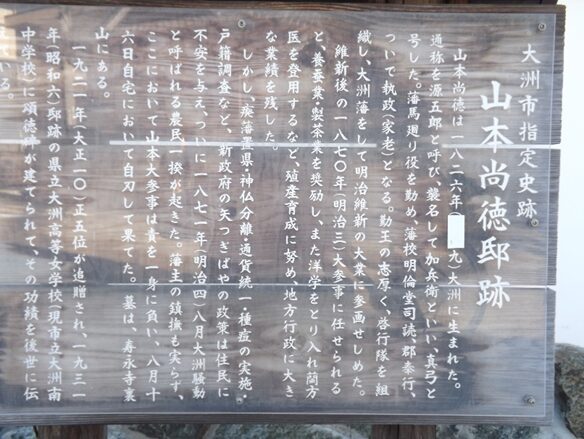

大洲市役所西側の大洲南中学校の西角に 山本尚徳邸跡の大きな碑

大洲騒動の責任をとって自邸で自刃墓は寿永寺の裏山にある。

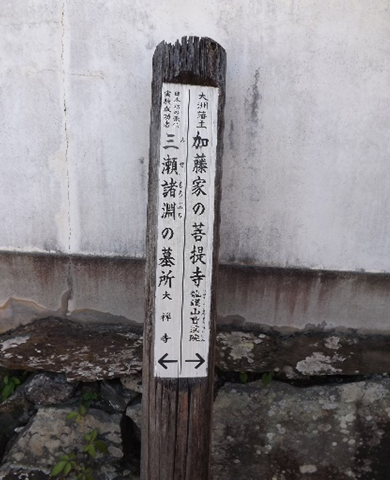

碑の処から南の山麓に進んでいくと、突き当り角に 三瀬諸淵の墓所ともう一つの、大洲藩主加藤家の墓所の案内

先に左奥の山門の見える臨済宗妙心派 大禅寺三瀬諸渕の墓所シーボルトに医学を学び医師となる。シーボルトの孫娘、楠本高子(イネの妹)と結婚。大阪大学医学部前身である大阪医学校兼病院設立に携わる。明治10年(1877)39歳の若さで病死。高子との間に子供はなかった。

高台の大禅寺よりの大洲城

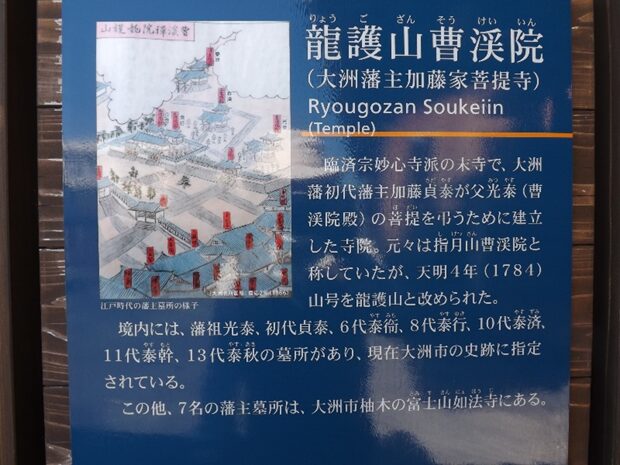

下ったところの、臨済宗妙心寺派 龍護山曹渓院

もう一つの大洲藩主加藤家の菩提寺初代藩主加藤貞泰の父光泰の法号にちなんで曹渓院とした。大門を潜ると、本堂・太子堂があり、その奥が霊廟になっている。赤門から中を望むと正面に光泰の霊廟。それに続くように藩主の墓が区画に分けられ並んでいる。(廟所には入れない)

霊廟の赤い門の扉

曹渓院の全景

境内に「少年中江藤樹当山天梁に学ぶ」と刻んだ碑。十歳で大洲に移住した藤樹は、元和七年(1621)十四歳のとき、曹渓院天梁和尚に書道や漢詩を学んだ。

大洲小学校から、大洲高校(校内に至徳堂がある)

学校の石垣と白塀の間の道、正面に大洲城が見える

大洲高校の事務校舎でお願いすると中に入り見学ができる。中江藤樹の坐像

至徳堂(中江藤樹邸跡)

陽明学の祖で近江聖人と言われた。近江高島郡(滋賀県安曇川町上小川)に生まれる。加藤家の藩士中江家に養子となり、10歳で国替えによる藩主に伴い大洲に移る。27歳で母への孝養のため藩士を辞し近江小川村に帰り、慶安元年(1648)41歳で亡くなるまで14年間私塾を開き、藤樹を慕う大洲藩士らが多く、他にも藤樹に教えを乞うものが続出した。陽明学の道、「致良知」「知行合一」を明らかにした。このようなことで大洲藩では好学の士風が根づかせた。

玄関

室内庭の一部

大洲のシンボル富士山公園(標高320m)

石垣に沿って北に進むとお殿様公園大洲藩主末裔の住居であった旧加藤家住宅(国登録有形)や三の丸隅櫓(国指定重文)

男はつらいよのロケ地

ノーベル物理学賞受賞者 中村修二博士顕彰碑が立つ

見応えがあって綺麗な石垣と白塀

大洲市役所北に 止善書院明林倫堂跡延享4年(1747)に完成した藩校で、陽明学者の川田雄琴によって教育が行われた。明治5年(1872)の学制発布により廃止されるまでの長きにわたり大洲藩の教育の拠点であった。

更に北側の中町一丁目に 三瀬諸渕生家跡の碑が立つ

生家跡の道を挟んだ向かいに 中一地蔵堂木造地蔵菩薩立像が安置鎌倉時代の作

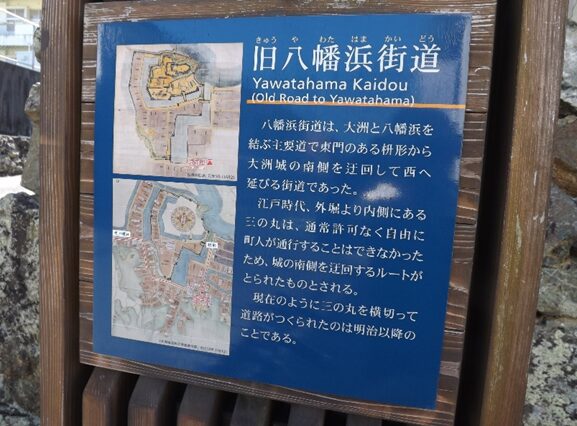

枡形通りを北に進み、左に三の丸広場を左に折れる

左に並んでいる建物はホテルです。旧建物や料亭・蔵など改装してそれどれ独立した宿泊施設です。市街地にも結構多くありますが。少し値段が高く一人で宿泊には合わない。日本ホテルと呼んでいる。電柱の辻で右に折れ坂を上りお城に入ります

坂の左一帯の広場は、二の丸御殿跡で政治を執り行う表御殿と城主の住まいに当たる奥御殿に分かれていた。

天守閣までの途中に 井戸丸

天守台跡から肱川の河口方向、長浜へ

城下の一部

富士山と肱川

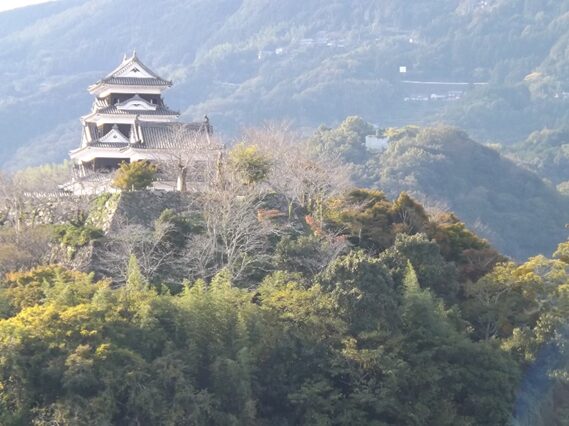

大洲天守閣 私は富士山と同じで天守閣を見るのは遠くからの全景を見るのが好きです

お城より、肱川に沿った城下東の臥龍山荘へ隣にある駐車場は

渡辺官兵衛(了)邸跡

1562~1640年の武将で、近江国生まれで秀吉に従い、後、藤堂高虎に二万石で召し抱えられ大洲城代として大洲に入り、大阪の陣で戦功をあげたが、高虎との折り合いが悪く藤堂家を去る。その際、高虎は各大名に「奉公構い」を出したため、人物を見込まれ多くの大名からの誘いもあったが、大名仕えが出来なく浪人で生涯を終えた。墓は京都市中京区新京極通三条下るの誓願寺にある。ここに少しの間屋敷を構えたのかもよく分からない。

臥龍山荘

臥龍院・不老庵・文庫の3棟が(国指定重文)

清流肱川の河畔の景勝地で歴代藩主の遊行地として保護されていたが、明治維新後荒廃していたのを山荘として貿易商河内寅次郎が余生を故郷で過ごすため財を投じ、桂離宮や修学院離宮を手本とし、構想10年工期4年かけ明治時代後期に数寄屋造りの日本建築と庭を完成したもの

写真によく出てくる山荘の横の坂道

文庫(国指定重文)

臥龍院の室内壱是の間

四季の彩の石庭

茅葺の農家風の外観(国指定重文)

知止庵

庭にある 潜龍洞

不老庵(国指定重文) 臥龍渕を足下にみる崖に舞台造りに建つ数寄屋造りの庵

月光反射を狙った竹網代張り天井や生きた槙の木を使った「捨て柱」など巧妙な趣向。

右に肱川、もう少し後であれば紅葉が綺麗だろうな

石庭

玄関

臥龍山荘を見学して西へ

西への中町通りの街並み

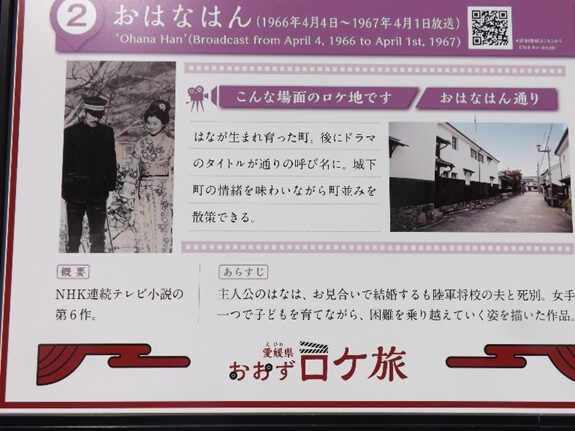

おはなはん通り100m程続く通りで、大正時代までは大洲の中心として活気にあふれていた。昭和41年(1966)から1年間放送されたNHK連続テレビ小説樫山文江主演の「おはなはん」で一躍有名になったロケ地

おはなはん通りの北、本町三丁目のおおず 赤煉瓦館(有形文化財)寄棟造りの屋根という和洋折衷の建物。明治34年(1901)大洲商業銀行として誕生。

現在は、土産物や二階は喫茶室。翌日バス時間待ちに二階でコーヒーを飲む。

裏手の建物は、倉庫で、担保として預かった繭を保管する場所であったという

道を挟んだ西側に、作家司馬遼太郎が宿泊した、「油屋」。現在レストラン

北側の肱川の堤防沿いに、綺麗な塀が延々と建てられている(城の東から臥龍山荘まで)

富士山を背景に塀と肱川五月には富士山の山頂はつつじがみだれ咲き赤く染める

6~9月には肱川で日本三大鵜飼が見物できる

老舗のお店の建物

赤煉瓦館の西側本町3丁目昭和のレトロ空間「ポコペン横丁」、懐かしい横丁が出現、毎月第3日曜日開催。幅広い人気で親しまれている。

明治の家並み

大洲の名物しぐれ専門店

石張り舗装の街並み

「東京ラブストーリー」でりかが別れの手紙を出したポスト

もう一度「おはなはん」通りをあるきます

何とも素晴らしい街並み

肱川橋から最後に大洲城を見て大洲城下をあとにします

大洲城下見学終わり

大洲駅からJRで伊予長浜駅まで(前回肱川沿いに歩いているので今回はJRで移動)長浜の富屋金兵衛邸に宿泊

大洲駅、一両のJR車両で長浜へ

〖大洲長長浜〗

長浜港

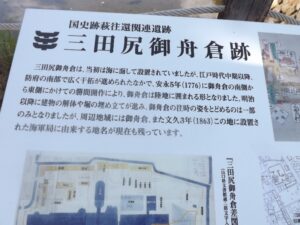

肱川河口に近くに開かれた港町。幕末大洲藩の所有船「いろは丸」も寄港した

港の長浜桟橋から定期船で約50分、沖合13.5㎞に浮かぶ青島へ渡ることができる

長浜の市街地、長浜商店街

肱川に架かる通称「赤橋」長浜大橋(国重文)国内現役最古の、橋桁が天秤式に跳ね上がるバスキュール式鉄鋼開閉式で、全長232.3m、うち可動部分が18m、幅5.5mである。昭和10年(1935)毎週日曜日午後1時から点検のため開閉している。藩政時代は、橋の東岸袂に小さな舟溜まりがあり、その先に長浜中学校がある、ここが江湖とよばれた旧港があった。重要な船積荷の港として賑わった。龍馬ほか脱藩者は江湖の湊に着いて、冨屋邸に宿泊した志士が多い。

肱川の江湖港側からの商店街入り口向かって入り口、左の建物が宿泊地の冨屋金兵衛邸今回で二回目の泊りです

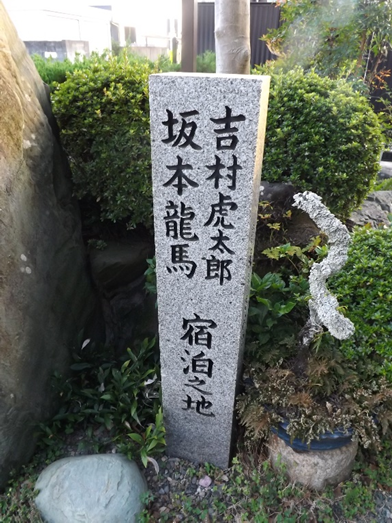

坂本龍馬・吉村虎太郎 宿泊之地

以前の建物は建て替えられたそうです

夕食は前回もそうでした、女将さんに紹介していただいた長浜港の近くの、「かねや」さん、魚料理が絶品で今回も行きます。

「肱川あらし」について女将さんに聞くと、やはり前日に肱川あらしが発生したといっておられた。残念秋から冬にかけ肱川河口付近で夜間から朝方にかけて冷気が霧を伴って発生する強風のことです。晴れた朝上流の大洲盆地から霧を伴って肱川沿いを一気に流れだすそうで。まさに川の様に音を立てながら町を飲み込んでいく、霧の川が海へ流れ出す壮大な模様は、神秘的だそうです。

正面の山が、肱川あらし展望公園旅行者はタイミングがあるから展望台から見るのは難しいだろうな

今日はレンタルサイクルだから 18.342歩 11㎞

以上で脱藩の道、第5回目終わりますが。今回で終了と思っていたが、もう一回来ることになりました

第5回 坂本龍馬・吉村虎太郎土佐脱藩の道を歩く

〖11月1日〗

冨屋金兵衛邸を8時に出発、大洲本町発高速バスで大阪から帰宅

コメント