2022年12月16日 1日目

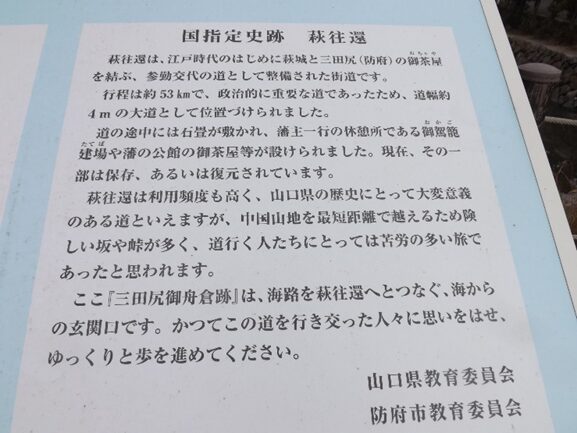

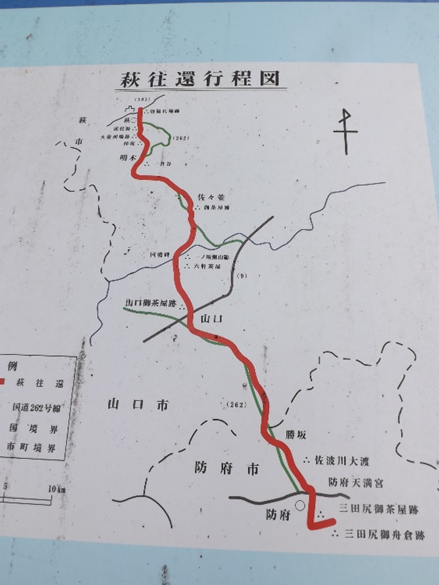

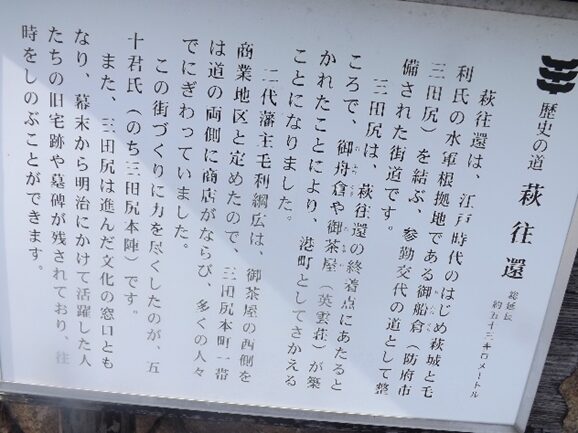

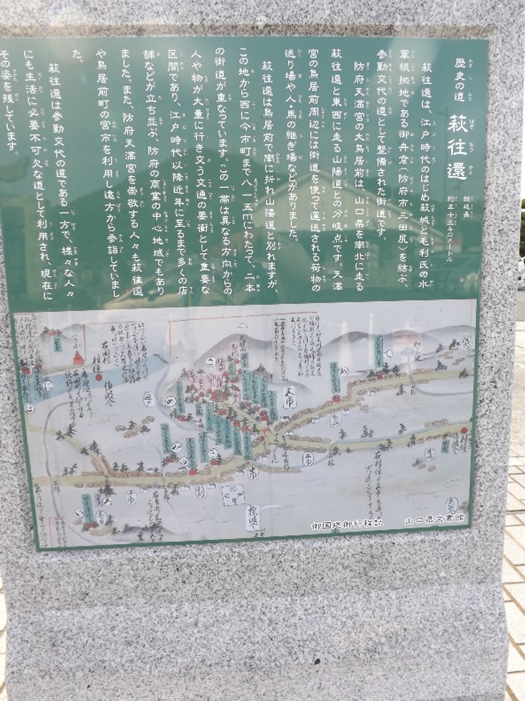

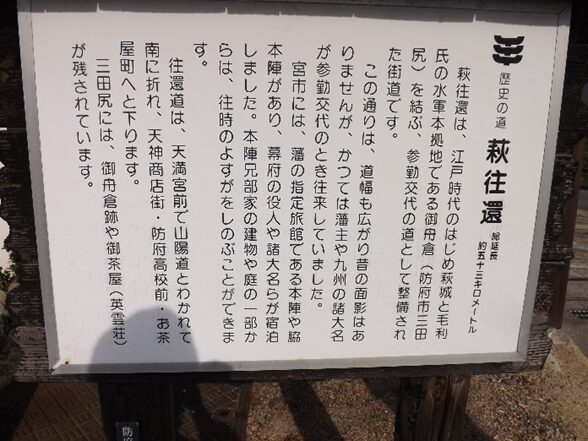

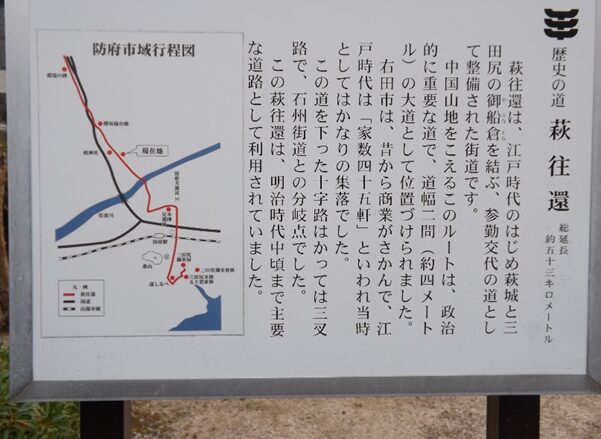

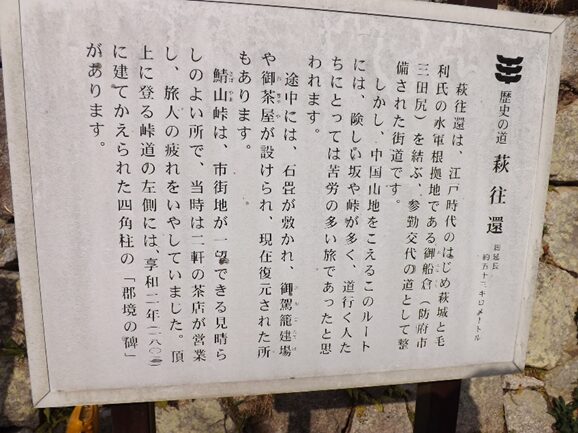

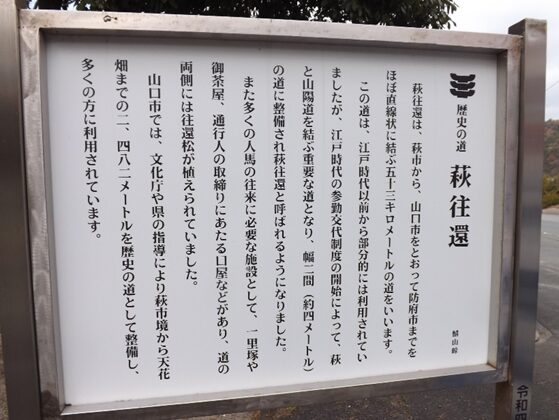

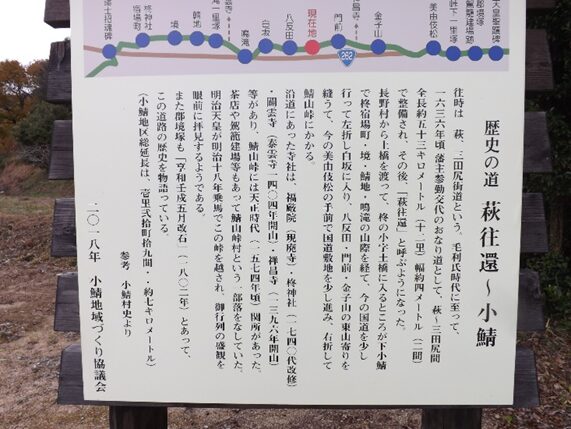

萩往還は、関ケ原の戦い(1600年)で毛利輝元が西軍に組し敗れたのち、毛利萩藩として慶長9年(1604)萩城の築城後、城下町萩と瀬戸内海の防府三田尻の港を結ぶ街道で、全長約53㎞です。

萩毛利藩の参勤交代の道でもあり、また山陰と山陽を結ぶ重要な街道となりました。

幕末には、勤皇の志士達が往来する重要な道でもありました。

今回長年の夢でもあった萩往還とその周辺の史跡を見て回りました。

【萩往還歩いた日程】

1回目 2022年12月15日~22日

12月15日 夜行バスで防府駅前

12月16日 三田尻~山口駅前・・JRで防府駅に戻る

12月17日 防府駅・・JR山口駅~佐々並・・バスで山口市へ戻る

12月18日 山口市の史跡巡り

12月19日 山口駅前からバスで・・佐々並予定、雪の為歩くの中止・・バスで萩

萩からバスで・・長門市史跡巡り

12月20日 萩市内1日史跡巡り

12月21日 萩市内1日史跡巡り

12月22日 午前中萩市内史跡巡り午後帰宅へ

2回目 2023年4月17日~21日

4月17日 新幹線で・・新山口駅・・JR山口駅・・バスで佐々並へ 前回の続

佐々並~萩往還~萩札の辻

4月18日 萩市内1日史跡巡り

4月19日 萩市内1日史跡巡り

4月20日 JR萩駅山陰線・・須佐駅 須佐の史跡・・益田駅 益田の史跡・・山口線で

津和野駅 津和野史跡巡り

4月21日 津和野一部史跡、津和野駅・・山口駅途中下車1件残り史跡・・新山駅・・

新幹線で帰宅

【2022年12月15日】

大坂東梅田から21時45分発夜行バスで防府駅前まで

【2022年12月16日】 1日目の歩き

防府駅前7時55分着

JR防府駅

駅前の今晩の宿泊先ルートインホテル

駅前よりスタート起点の三田尻へ、駅前正面の広い道を南へ進む。正面の山は先に立ち寄る桑山

桑山の山麓に突き当たり左に右にとカーブしていった先が分岐、左手には学校、三田尻にはここを左に折れていきますが、少し(寄り道)のため右の道を進む。前にも来ている史跡です。

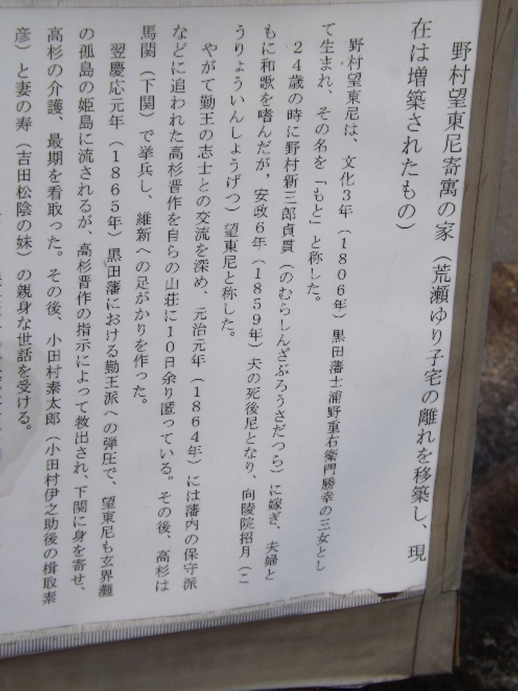

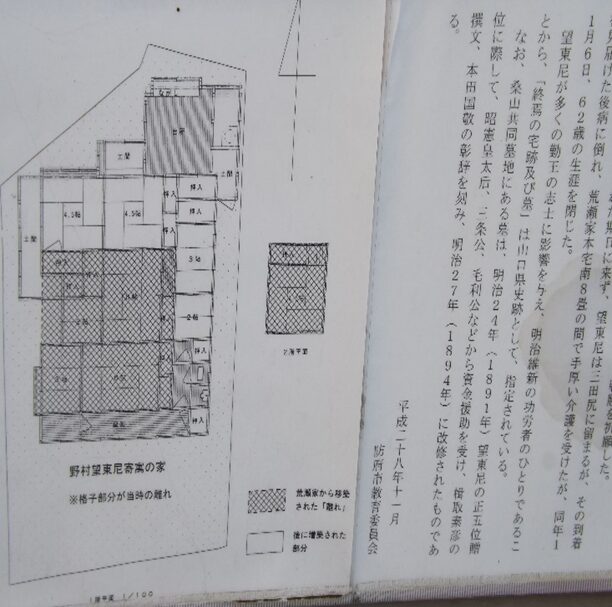

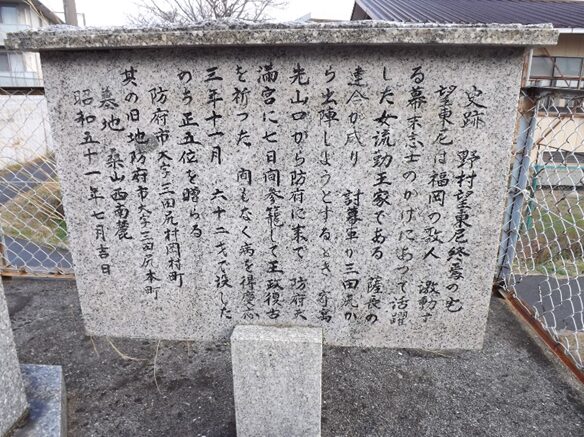

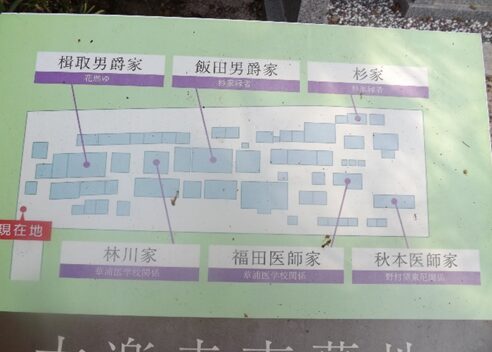

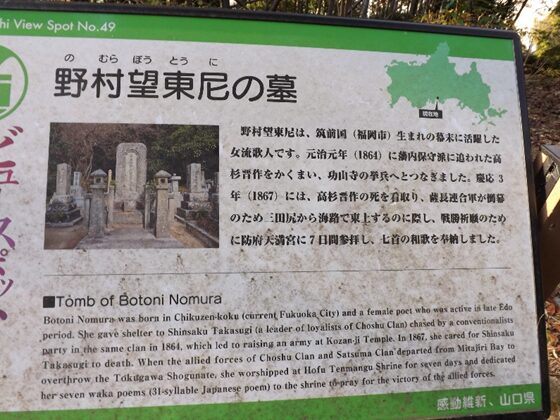

正面の角の家は、野村望東尼寄寓の家跡

角の寄寓の家の道を挟んだ向かいに建つ碑と説明板

分岐右の桑山の山麓の道を進と、右手に曹洞宗方光山 大楽寺永徳元年(1381)の創建と伝わる名刹

境内には 毛利水軍の梵鐘。

南墓地に男爵楫取素彦・妻 文(美和子)夫妻の墓、文は吉田松陰の実の妹。楫取の最初の妻 寿 、寿(文姉)と文は姉妹で吉田松陰の実妹。文の最初の夫は久坂玄瑞で玄瑞が禁門の変で戦死、明治13年姉寿が亡くなった後、楫取と結婚する。寿の墓は青山墓地の楫取家に巨大な墓石が建つ。毛利英雲公(重就)分骨廟。

北墓地には、女優 夏目雅子(西山家)の墓。桑山の山麓の墓地には他にも多くある

毛利英雲公(重就)分骨廟本廟は萩の東光寺

門前を進んでいった右手に 男爵楫取素彦夫妻の墓 他

野村望東尼の墓へ分岐の右の道を進む、前回龍馬脱藩の道(4回目)で行った、途中右に楫取素彦の墓の前を進み、右に桑山の山麓をまいていく。しっかり墓への案内表示がされています。

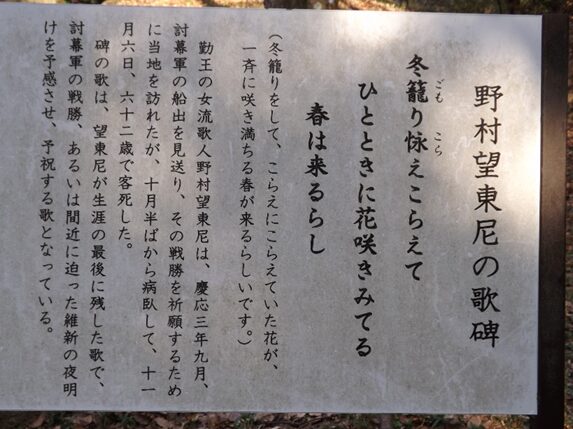

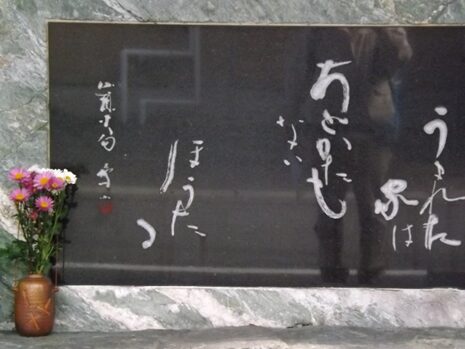

望東尼最後の歌

冬籠り怺えこらえて ひとときに花咲きみてる 春は来るらし

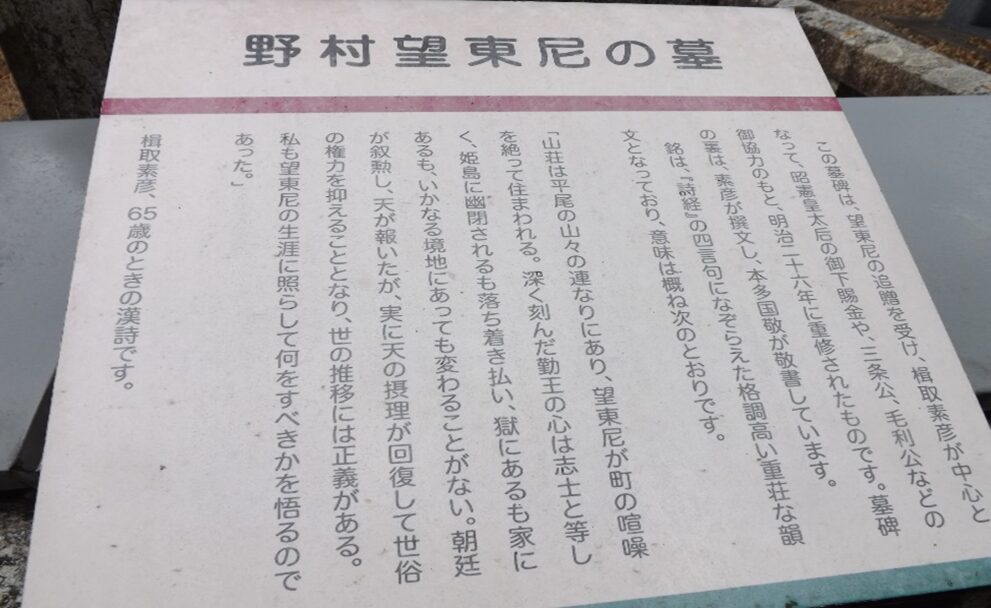

結構山麓を歩いたところで見えてきました 正五位野村望東尼之墓

望東尼の墓に向かって右斜めに高知藩士 田所壮輔の墓 禁門の変の戦いで敗れ三田尻に戻ってきていたがのち同志と対立、元治元年9月29日自刃 享年25歳

《 萩 往 還 》起点に着きました

三田尻御舟倉跡より南西に入間川沿い 大明神があり、その道沿いに建つ巨大な住吉神社と石造り燈台藩政期時代の三田尻港の遺構、龍馬らもこの付近を通ったかも

三田尻は、慶長十六年(1611)毛利水軍の根拠地(御舟倉)に定められると、一躍、萩城に往来する表玄関として栄えた。ここは御舟倉へ続く入川の河口にあたり、正徳五年(1715)水軍の船頭らの願い出によって、海上交通の安全を祈願するため住吉神社が創建されました。この石造燈台は、境内地に文久三年(1863)に建立されたもので、基壇389cm×384cm、高さ727cmの宝珠・笠・火袋・中台・石積みの竿・基壇からなる燈籠型の燈台です。竿の部分に当たる石積みには、建立に携わった世話人や石工、拠出者などの銘が刻まれています。

ここは萩城に往来する表玄関の海上交通の安全に寄与してきた交通遺跡であり、国指定史跡「萩往還」の関連遺跡として指定され保存されています。

入間川向にある 地蔵堂

燈籠より入間川に沿って200m程西北に進みます

車道に出て旧思案橋跡を右に折れると、左に郵便局が見えます

郵便局から150mほど先で左に折れる角

左に折れて小さく右、左に折れると左側に御舟倉跡

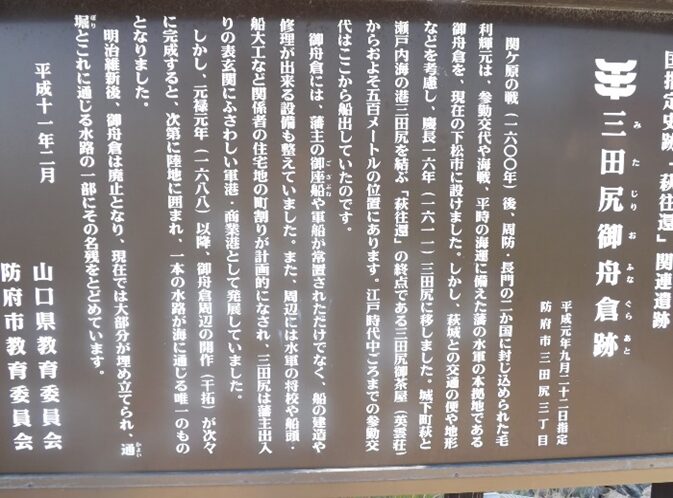

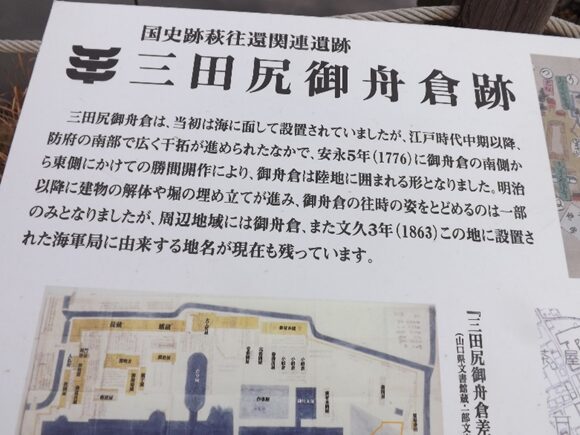

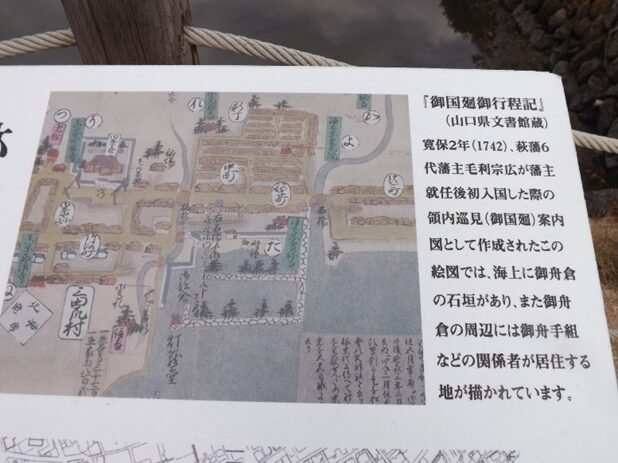

三田尻御舟倉跡 毛利水軍の本拠地。藩主の御座船や藩の軍船を常置し船の建造や修理も行った。規模は小さくなっているが江戸時代初期の参勤交代もここから船出した。

萩往還の起点でもあった時間をとったが萩往還スタート

御舟倉跡から三田尻御茶屋跡(英雲荘)までの道は、脱藩の道、萩往還とほぼ同じ道。御舟倉跡を左に見てすぐ先で左に折れ、また右に折れる

右に折れて50m程で突き当たるので左に折れる、右手は墓

その先の十字路を左に折れる(南東)

50mほどで先ほどの御舟倉跡の反対側(南西)に出たところで、右(南西)に折れる御舟倉に続いている川

右に折れ川に沿って100m余り進む

左の水門の所でT字路となり突き当りを右に

右に折れ100m程西北に進み、左に並行して来た交差点で左に折れる

左に折れた道を100m余り進むと車道に出ます

車道を右に折れると直ぐ信号交差点で、左角が塀に囲まれた 英雲荘(御茶屋)です。

春野氏の脱藩の道は、信号を横断して英雲荘の正門の前を抜け、塀が切れた辻で細い道を左に折れる。(坂本龍馬・吉村虎太郎脱藩の道を歩くときに歩いた)

別ルートの定説脱藩の道(萩往還)は信号を左に折れます。

今回後者の道を進みます

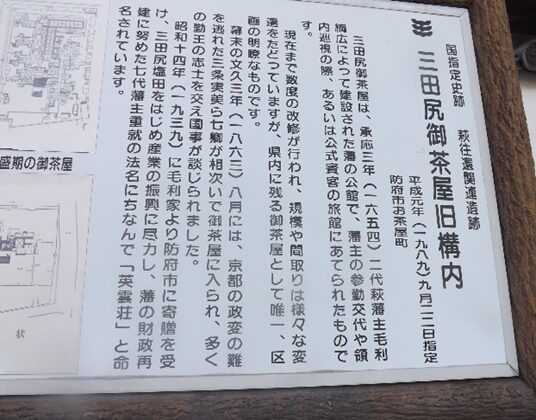

左に折れる前に真直ぐ進と、御茶屋の前に出ます 三田尻御茶屋跡(英雲荘)

御茶屋の北の角の道は脱藩ルートの一つ。向かって右は三田尻公園です。龍馬らが宿泊した招賢閣はこの公園辺りにあったといわれていますが、遺構は残っていません。

右は三田尻公園

三田尻御茶屋跡の交差点に戻り、右に三田尻御茶屋跡の塀に沿って100m程真直ぐ進みます

途中右に三田尻茶屋跡南の入口

茶屋の南入り口の道を挟んだ向かいに路地に三田尻本陣五十君家跡また三田尻銀座とも呼ばれた。

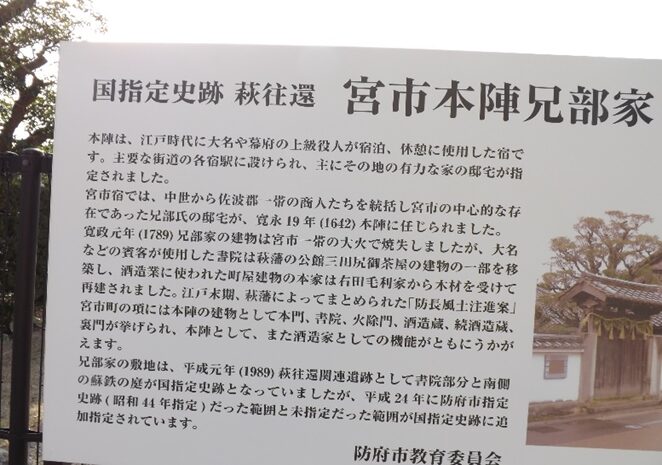

路地を左に見てT字路を左に折れるが、その右角、御茶屋の石垣の傍に萩往還の説明板

案内板のあるT字路を左に曲がるが、(寄り道)で右に折れて100m程行ったところに

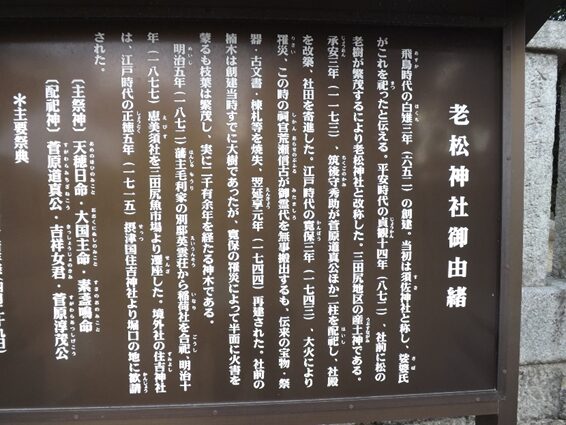

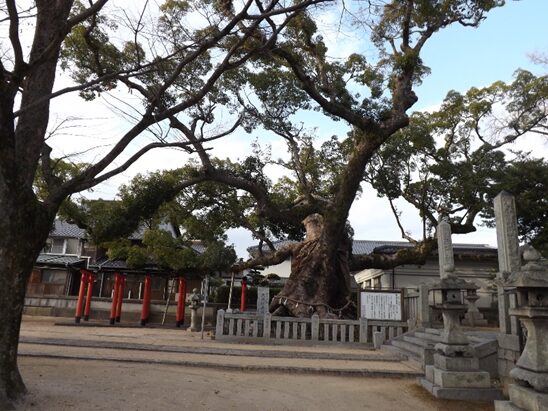

老松神社

境内にはクスノキの巨樹幹回り約9m、根回り約16m、高さ約20mの神木で、樹齢約二千有余年と伝えられている。

元のT字路に戻る、50m程先の十字路を右(南西)に折れて、三田尻本町を200m程進みます

すぐ右に浄土真宗本願寺派正智山 西法寺

その先の交差点で右に折れるが、その手前左に

野村望東尼終焉の宅跡の碑この地で亡くなり、家は前述の所に移築した

すぐ先の十字路を右に折れる

右の角に本町の

道標 左「宮市天満宮」 右「志ものせき」

道標から300m程先で、右斜めに進む

右斜めに折れたすぐ先左に松原児童公園

公園内一角に 山口県立華浦病院・医学校跡の碑

ここからは萩往還は、防府天満宮の正面、山陽道と合流交差点までの約2㎞はほぼ北に真直ぐです

200m程先、狭い十字路の辻があります、ここが前述の御茶屋跡と三田尻公園の間を通ってきた(春野氏の脱藩の道説)が右の電柱の地点に出てきて、左に交差していく。真直ぐ北への道は、萩往還で防府市街地へ、二ルートの説の辻

脱藩の道は西に入ると細い道となり、この先ジグザクに進み桑山の南側から西に進んだ先で山陽道に合流する、防府市街地を通らない近道です。

この先は、2022年9月13日~16日 脱藩の道4回目の時に歩いているので参考にしてください。

萩往還の道標を見ながらお茶屋町を北へ

やがて右手に 男爵楫取素彦・美和子終焉の地の碑説明板だけで遺構は何も残っていない。

岡村村町にあった楫取男爵邸は五百坪敷地の大邸宅、迫戸川から三田尻港に流れる小川に架かる御影石の立派な石橋を渡ると大きな門があり、高さ六尺以上の重厚感のある土塁が家を囲んでいた。屋敷の玄関前庭の一角には築山のある大きな池と太鼓橋の下には大鯉が泳いでいた。また椎の大木が数本鬱蒼と茂り、その奥に古色蒼然とした二階建て建物があった。(説明文より)

楫取素彦:正二位勲一等男爵 吉田松陰と親しい、 大正元年(1912)83歳 防府にて死去。寿:吉田松陰の娘 楫取素彦の最初の妻、 明治14年(1881)43歳の時、次男重明の宅東京で病死。文(美和子):寿の実妹、久坂玄瑞の妻であったが禁門の変で玄瑞は自刃。姉寿が病死した後、素彦と寿の間に生まれた二人の子の為にも、松陰の母親のたっての願いで楫取と再婚する。大正10年(1921)78歳にて防府で死去。素彦と美和子は桑山の墓地、寿は東京青山霊園

さらに北に進み車塚町の交差点を横断

横断した右手奥に天御中主神社(あめのみなかぬし)推古天皇(625年)の創建と伝わる。毛利元就公も崇敬された由緒ある神社

往還沿いの入り口

社殿の裏側にある車塚古墳古墳時代後期(六世紀中頃)の築造と推定される前方後円墳で酋長の墓と考えられている

JR山陽線の高架を潜る左に防府駅

その先でアーケードに入ります

アーケードの銀座商店街、

アーケードの先の交交差点を横断

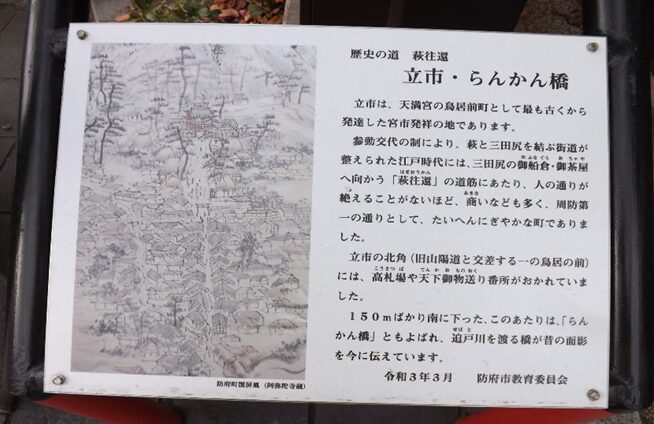

やがて立市・欄干橋にでます、この辺りは古くから賑わった宮市発祥の地で参勤交代の萩往還であり、三田尻に向かう人々も多く周防第一の通りとして大変賑わったそうです。迫戸川に架かる欄干橋も昔の面影を伝えています欄干橋の分岐を左斜めに入ると種田山頭火が通った松崎小学校がありますります。ここから生家まで800m程の道を山頭火小径と呼ばれ風情があります。(山陽道を歩いた時に抜けた詳細は参照してください)

入り口の角に、東屋や説明板があります

東屋の前から萩街道を振り返る

少し小路を入ったところ

欄干橋の萩街道に戻り北を見ると、防府天満宮の鳥居が見えます

防府天満宮と大鳥居萩往還は左に折れる。右から山陽道が合流して暫く重複しながら進むと天満宮前の交差点

龍馬・惣之丞たちや勤王の志士達が往来した辻であろう

山陽道のの歩いた時ゆっくり散策しましたが、防府天満寓を素通りするわけにはいかないから再再度見学します

交差点を横断した右角辺りが 目代所跡 東側の角の天満屋が送番所跡その前の道が山陽道で天満屋の数軒東に、

藤村屋旅籠があって龍馬も利用したといわれています。また天満屋の道を挟んだ交差点の西側は高札場跡

交差点より西への街へ、綺麗に整備されています

山陽道の時に寄っているが少し立ち寄ります、参道に燈籠が綺麗に迎えてくれてます

山腹に綺麗で豪壮な天満寓がが見えます

石段を上っていく

市街を一望できる酒垂山に位置する。京都の北野天満宮・福岡の太宰府天満宮と共に日本三天神と呼ばれる。

これから先の萩往還の歩く無無事を祈って参拝

本殿前から参道を見る

右手に 圓楽坊跡に維新史跡「暁天楼」が建てられています。見学できるようですが時間的に急ぐので断念する。

天満宮の鳥居の前の萩往還の石碑

街道に戻り西へ、左に種田山頭火のふるさと館2011年山陽道を歩いた時はありませんでした

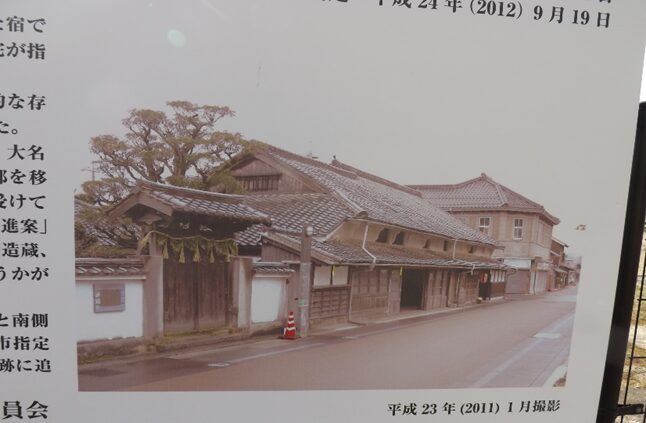

そのすぐ先左に宮市本陣兄部(こうべ)家防府天満宮の門前町で宿駅でもあった宮市に設けられた藩公認の旅館。大名や幕府役人の宿舎となった。鎌倉時代からの旧家で寛永19年(1642)本陣に定められた。

2011年山陽道を歩いた時、老朽化したので解体中で原型は見ていなく、11年経た今では復元されているだろうと期待してきたのだが見てびっくり。一部の建物を残し壊されていた。折角の国指定史跡だが残念。

平成23年(2011)1月撮影私が歩いたのは、平成23年11月で丁度解体していた時

広い敷地跡に残っている建物、街道沿いの部分がすべて壊されている

本陣跡前より東を振り返る

本陣の道を挟んだ西に駐車場 宮市脇本陣跡付近

右手に 浄土宗 定念寺

左にあった 神田酒造の大きな建物を振り返る

途中からですが左に折れて、再度、種田山頭火の小径を少し歩いてみます。突き当りの左右の道がそうですを右へ

11年前に比べ様相がすっかり変わりました趣のある建物も少なくなり、路地の道も整備されタイルが敷き詰められている。時代と言えばそれまでですが、見学する方にしたら趣が少なくなった(山陽道公開した時、写真を見比べてください)

道沿いの遊児川の綺麗な水

豪壮な商人邸跡や白石家の蔵

路地を進進んでいきます

小径から車道に出てきたところを振り返る

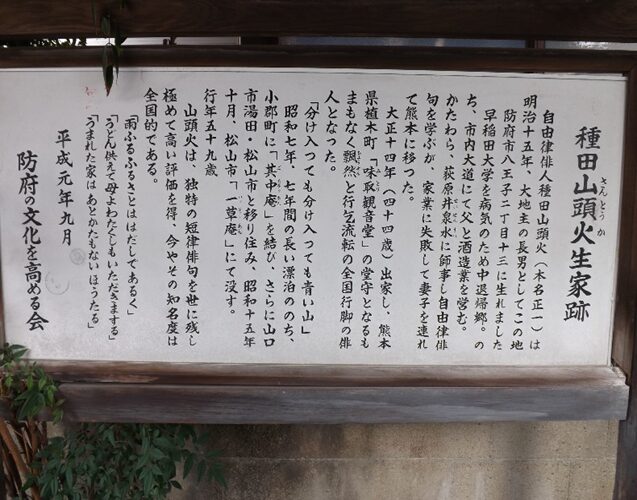

出てきたところを数十m南(左)に行くと

うまれた家はあとかたもないほうたる

北側(出てきたところより右)の道の萩往還に戻り少し西(左)へ、一つ目の今市交差点で山陽道は真直ぐ西へ、右に折れるのが萩往還です

右に折れる交差点

今市町を北に歩く

交差点より600m程行くと道が分岐しているので、左の旧道に入る

正面に右田岳(標高426m)の岩肌が見えます、今市町の旧道

本橋町の 地蔵の祠が右に

続いてまた 祠

街道沿いの趣のある街筋を抜けると、佐波川の堤防に突き当たります

堤防から今来た本橋町筋を振り返る

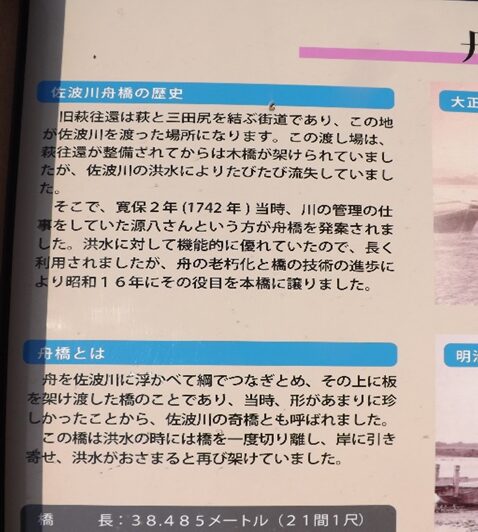

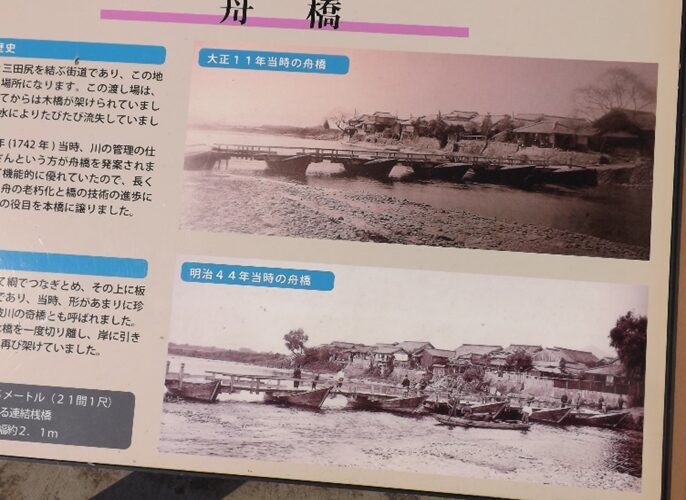

右手の佐波川に架かる本橋を渡るかつては橋の右手辺りを舟橋で渡っていました

舟橋跡の舟橋モニュメント

上大正11年当時の舟橋、下明治44年当時の舟橋

本橋の右手下の雁壁に案内板、左手の山は西目山で二山とも岩山

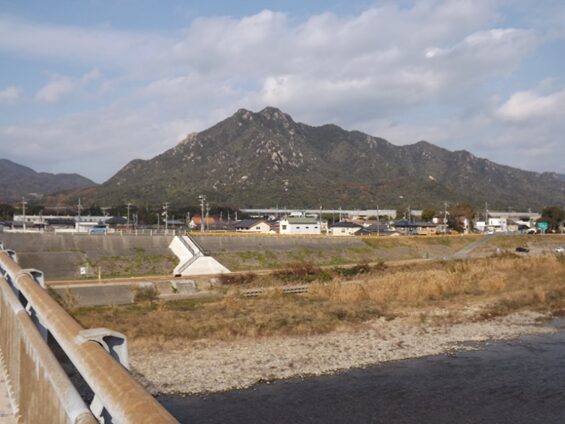

佐波川の対岸、正面に右田ヶ岳

本橋を渡り対岸からの天神山の景色

本橋を渡って堤防を右に折れていく街道は 石州街道です。周防国~長門国~石見国に抜ける街道の総称で複数のルートがあります。

暫く北西に進みます。前方の山陽自動車道の高架を潜る

右手に右田ヶ岳、登山口の山麓に名刹曹洞宗万年山 天徳寺鎌倉時代(1192年)創建、右田毛利家の墓所があるが右にどれほど入るか分からないので寄るのを断念。右田毛利家は毛利一門家老家で元就の七男元政が祖

往還沿いの 石仏

右手に浄土真宗慈思山 乗円寺

左に浄土真宗本願寺派海北山 真宗寺

前方に山陽新幹線の高架が見えてきました

高架手前の右に 阿弥陀堂跡のお地蔵さんと石仏が並ぶ

道を挟んだ左、剣川を渡ったところに

剣神社

高架下を潜り剣川に沿って進む昔は剣川に40数か所の水車小屋があったそうです

石造りの お地蔵さん

右手にも お地蔵さん

緩やかな坂を上っていきます

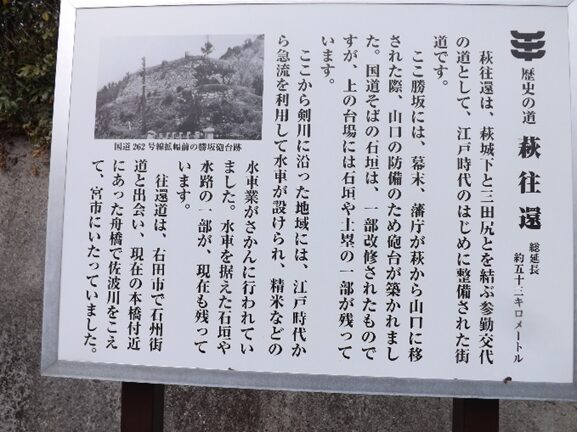

勝坂砲台跡

左並行に走っている国道に合流する坂の手前に文久3年(1863)毛利敬親が萩から山口へ移るとき、山口防備のため主要街道にあたる勝坂に関門を設置した。

勝坂の国道をしばらく進みます

右に勝坂集落への旧道がある、車が多く危険なので横断には注意

分岐の左にある 祠

500m程先で、再び左からの国道に合流

合流したところですぐ左への旧道に入る

分岐の地点角に おろく塚江戸末期(文政年間)ここから150m下った旧道沿いの茶店に〝おろくさん〟といって美人の娘がおり、多くの若者たちが足繫く通っていた。その中の若侍が或る日思いを伝えたが断られたので、一刀のもとに切り殺してしまった。その霊を慰めるために塚を建てた「おろくつか」と野面石に刻まれた、はかなく散ったおろくの悲しい物語が今も永く語り継がれている。

直ぐ先で、再び国道を渡り右の旧道に入る

直ぐ先で左の国道に合流して200m程国道を進む。車が多くて横断危険なので、旧道から出てくるところを振り返る

300m程先で左への旧道を進む。右の国道の先に佐波山隧道が見えています。

旧道に入ると右手に国道を並行して真直ぐ上っていく。旧国道で車が走らないので助かる

峠の近くに来ると、道は左に急カーブしてさらに右に旧カーブする。右にカーブする地点で分岐になっているので右の道を進む。左の道は数百m先で行きどまりのようです。

すぐ先峠です、峠のすぐ手前に立つ説明板

右に明治天皇聖蹟の碑 公爵毛利元昭謹書

明治天皇鯖山峠御小休所阯の石標街道歩きをしていると、各地至る所に明治天皇巡行の碑があります。生涯多くの地を回られたのがよくわかります

すぐ先が、 鯖山峠(勝坂峠)

鯖山峠の国境の碑 「従是南佐波郡 従是北吉敷郡」

現在でもこの碑を境に山口市と防府市に分かれている

峠より下り坂になる

峠よりの下りの街道

やがてトンネルを抜けてきた国道と合流、左角に萩往還の説明板かつての旧道は峠からトンネルの上あたりを新しい国道で通っていたようですが、今は消失。途中 鯖山一里塚があった

合流した後、少し国道に沿って緩やかな坂を上る。

この辺り右手に街道 美由伎松があった

旧道を歩くためには右側に出る必要があるが、車が多く少し先の歩道で渡ります

正面の左に下る道でかつては峠辺りからここに下っていたが完全に国道の開削で消失

横断歩道を渡り少し入ったところで左に下る旧道があるのでその道に入る。旧道は国道に並行しながら北に進んでいる道

静かな道を進んでいきます

気持ちいい田畑の広がる閑静な旧道

やがて禅昌寺町の交差点に出ます。

交差点右手に萩往還の石碑と曹洞宗 禅昌寺の石碑

200mほど入ると、禅昌寺松が正面に禅昌寺はさらに250m程奥に入ったところです

街道に戻り北への道を進む、門前集落

八反田集落 左に萩往還案内板

街道沿いの立派な家

右の八反田地区の百合丘団地で左にカーブする右手に

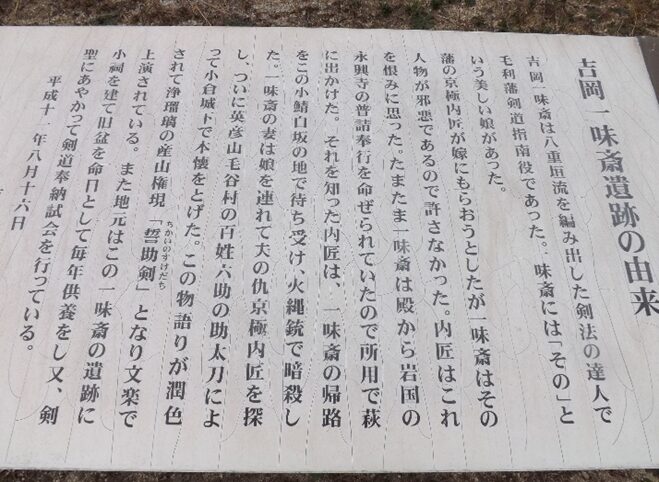

吉岡一味斎遭難之地の碑と祠

左にカーブして一旦国道に合流するが、かつての旧道は碑のところから真直ぐ通っていたが今は消失この辺りに

鳴滝一里塚 があった

国道を右斜めの道に入り旧道沿いの集落を進む

少し先十字路右に 萩往還石碑と鳴滝の馬頭観音像

蓮華台にのった馬頭観音像。大きな蓮の花を手にして頭の上には左半身の馬像が載っている

鳴滝から鯖地までの真直ぐな往還

右手に小さな石造りの お地蔵さん

鯖地地区の静かな街道

少し進むと右手に 八幡宮 よくわかりませんが総塚と刻まれた石碑

八幡宮の鳥居 が見えます参道横には燈籠や石造り物があります

柊集落に入っていきます

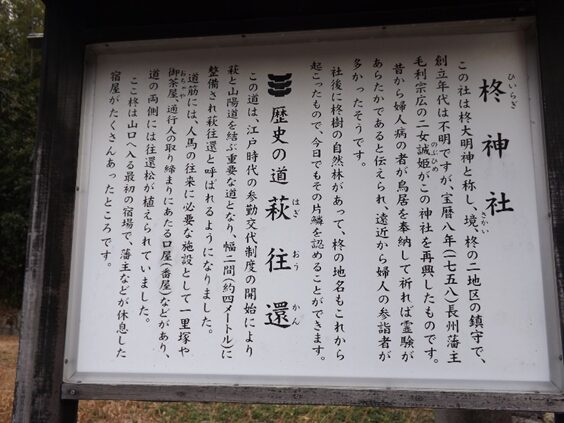

山口ICの手前右に 柊神社

山口ICの横に出ました、当然旧道は消失しているので左に折れる。

左に折れて迂回する道、右は中国自動車道

100m程先で右に折れてICの高架を潜っていく

高架を潜った先で左に折れた迂回道を100mあまり進み国道に出ます

国道に突き当たるが車が多く渡れないので右に下る

この辺り右に柊の脱退処士招魂碑があったようですが残念ながら見落としました。戊辰戦争後不満を持った奇兵隊や諸士による反乱者が処刑された供養塔。

突き当りの側道を右に下り100m余り先で、左の国道のトンネルを潜ります

国道と中国自動車道の真ん中の道がさらに分岐しているので右側の道を西北に進みます。少し迷いました

大内矢田北の左に郵便局の前を進んでいく

長い大内矢田北地区を西北に進み、やがて仁保川の手前まで進みます

川の手前で右に大きくカーブします

左角に 山口大神宮遙拝所跡燈籠と両側に橋の親柱が並ぶ

仁保川に架かる氷上橋から西の河川景色

仁保川を渡るのも舟橋であった

橋を渡ると 氷上一里塚 があったすぐ左の細い道が旧道

左に入る辺り上田鳳陽生誕地江戸中期~後期の儒学者・国学者で毛利家家臣、山口大学の祖 嘉永6年(1854)85歳没正五位。

路地を下り右に折れる、ブロック辺の角に大内氷上三丁目14の標示

猿田彦大神と地蔵の祠

すぐ先で左に折れる車道

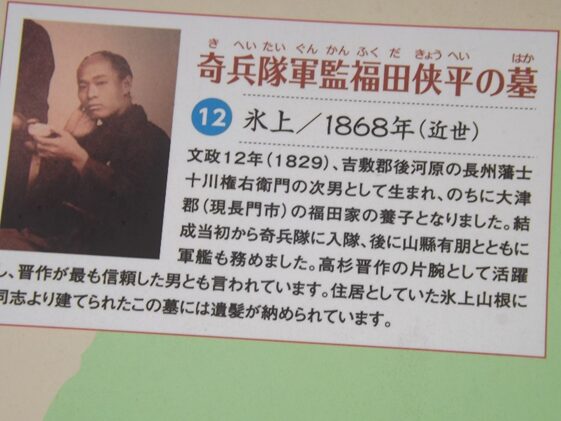

街道沿いの灯篭、大内御堀地区の右手に入ったところに木食仏(地蔵菩薩)・福田侠平の墓:長州藩士で奇兵隊士、戊辰戦争等歴戦、明治元年(1868)下関で病死。高杉晋作の良き相談相手、墓は同じく東行庵。山根観音堂の名水ここでも見逃す断念

大内御堀地区の街道右に石造のり祠 そこを右に入り乗福寺へ寄り道(300m)

入っていったところにも 祠

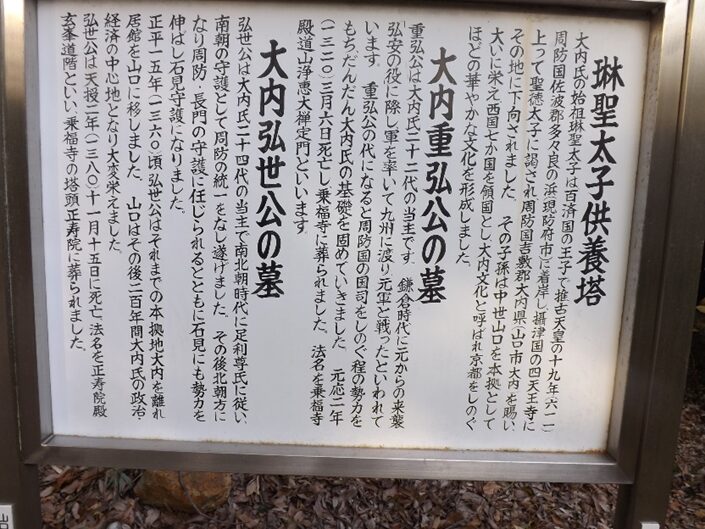

小さな鳥居の背後の墓所 琳聖太子・大内重弘・弘世の墓

臨済宗 乗福寺 14世紀前半に大内重弘が建立、お寺の最盛期には、塔頭36ヶ寺・末寺88ヶ寺があったと伝わるが、大内氏の滅亡と共に衰退し今はその面影はない。お墓を見学してお寺への参拝を逸した。

琳聖太子供養塔

向かって右に 大内重弘公の墓 左に 大内弘世公の墓

大内御堀地区を進む

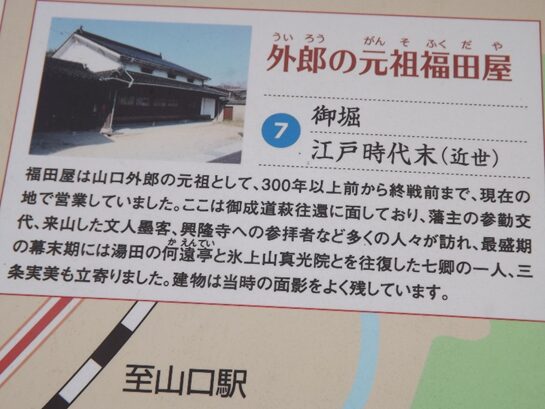

右手に福田屋ういろう跡の建物山口銘菓「外郎」の元祖、福田百合子の小説 「外郎の家」に出てくる

すぐ先で分岐、右手に 祠 があり右に折れる

仁保川の支流椹野川(ふしのがわ)に架かる鰐石橋を渡ると川岸に巨大な石

鰐石の重岩(かさねいわ)

昔から名勝となっている、ご神体は恵比寿神何故このような場所に巨岩が不思議

少し先の山口線の踏切

この踏切からは撮り鉄さんらの撮影ポイントで知られているそうです。先に山口駅です

左600m程の線路近くに、赤根武人の石碑があるとなっているので、(寄り道)して探してみたがわからなかった。

踏切から300m程先の黄金町の交差点を右に折れる

右に折れて東北の真直ぐな街道を進む

やがて左に山口客館跡 の交差点 札ノ辻 に出ます。交差点を右に行くとJR山口駅

今日は都合により、山口駅からJR山口線で新山口駅へ戻り、山陽線に乗り換え防府駅へ戻ります。時間的ロスになりましたが、ホテルルートイン防府駅前に泊まる。一日目の萩往還終わり

47.534歩 28.52㎞ 1.574kl

コメント