伊勢への道は幾筋もあるが、

暗峠越奈良街道 大坂天満・高麗橋起点~奈良市春日大社 (2010年4月17日完歩)

上街道(上ッ道) 奈良市猿沢池起点~桜井市朝倉駅北の慈恩寺交差点 (2011年6月14日完歩)

初瀬街道 桜井駅南~松阪市札ノ辻 (2014年3月9日・5日間で完歩) 慈恩寺交差点の札ノ辻~榛原の札ノ辻

上記3街道を引き継ぎ、榛原の札ノ辻から、伊勢本街道を歩く

江戸時代中ごろに入り伊勢参りが盛んになった、むろんそれ以前からも伊勢参りは行われて いた。伊勢への道は幾筋もあるが、今回伊勢本街道を歩く。伊勢本街道は、大阪市玉造稲荷神社を起点に伊勢神宮内宮までの約170㎞の道のり。玉造から奈良時代の古道、暗越奈良街道で奈良市内に入り・飛鳥時代の古道、上ッ道で天理から櫻井に経由して初瀬街道を榛原まで重複し榛原で分岐、榛原から室生の古道と重複しながら高井まで、高井で分岐して御杖村へこの間殆どが山道の峠越えの厳しい道であった。そして御杖村から三重県津市美杉町を通り、松阪市を通り、和歌山街道に一時重複して分岐、伊勢南街道とも重複分岐し、玉城町田丸で熊野脇道が起点で南へ、熊野街道(伊勢路)と合流重複して進む、伊勢市に入り筋向い橋で伊勢街道に合流内宮に進む道。

【1日目】 2011年4月16日 榛原~高井

室生古道を榛原の初瀬街道との分岐点から歩いたので、今回伊勢本街道を歩くにあたり、室生の古道と重複するので、途中の高井で伊勢本街道と室生古道とが分岐するところまで、室生古道を踏襲しています。

【2日目】 2014年3月15日 高井~御杖小学校前

3年振りに伊勢本街道、高井から御杖小学校前まで歩く。高井のバス停まで車で行き、路上に車を置き歩き始める。

7時50分スタート、今日は殆どが山道で峠も何か所か越える。全く車に気がとられない 旧道で快適。残念なのは、非常に交通の便が悪く、いきは車で行くので良いが、帰りバスが2時30分が最終で(一日3本)、このバスに乗らなければ帰れなくなる。時間も早いし先のことを考えればもう少し先まで歩きたいがやむ得ず御杖小学校前でバスに乗る、御杖村ふれあいバスで料金は無料で驚いた。境界の掛西口まで乗せてもらって、奈良交通バスに乗り換えて高井のバス停に戻る。なんとバス代800円と大きなギャップだ。

高井スタート 7時50分~御杖村小学校前 14時20分着

35.561歩 21.33㎞ 1.579kl

今日一日感じたことは、道に間違ったら大変だから何度も地元の人に道を尋ねたが、どの方も親切に応対して頂き感謝の気持ちで一杯です。

【1日目】2011.4.16

榛原初瀬街道と分岐~高井室生古道と分岐

近鉄榛原駅

榛原の伊勢本街道と初瀬街道の分岐に辻で初瀬街道は左に折れる、伊勢本街道は真っ直ぐ進みます。上記写真の右手の旧家は元旅籠で、本居宣長も宿泊している歴史ある「あぶらや」旅籠。

その前の 祠

街道の分岐の辻の角に立つ

道標 「右 いせ本かい道 左 あをこえみち」 文政十一年の銘

その近く街道筋にある 伊勢燈籠 文政十一年(1828)の銘

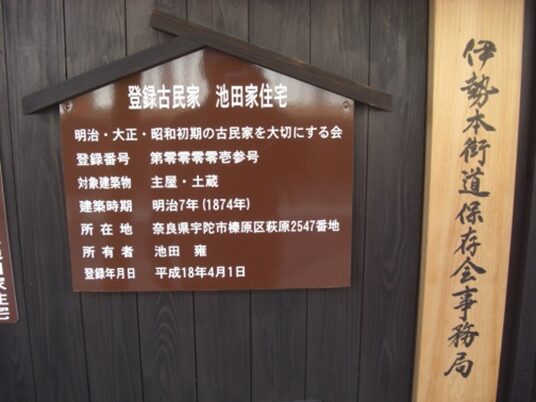

すぐ左に古民家 池田家住宅

その先交差点を横断して真っ直ぐ進みます。この通りは、かつての榛原宿の雰囲気が残ります

右手に 榛原恵比須神社 小学生の通学の集合場所となっているようです

その先、宇陀川に突当り向かい右手に、朱色の橋を迂回すると

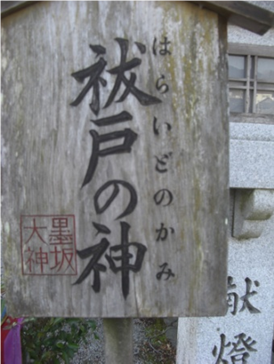

墨坂神社 神社の正面に出る朱色の宮前橋

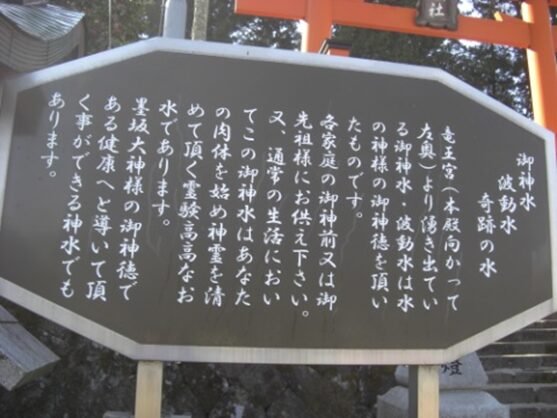

神社境内の 御神水 波動水 奇跡の水

神社境内から榛原の町と宇陀川

神社門前を宇陀川に沿って下っていく参道、正面に宇陀川に架かる天野橋が見える

街道に戻る、先ほど宇陀川に突当り右の朱色の橋でなく左に折れるとこの天野橋の袂に出ます。橋を渡って榛原の町を振り返る

その先を進むと旧道の痕跡か、民家の裏側を川に沿って通る道があるようで入ります

100m程進むと道は消失しています。公園のような広場に出るので、右に出て国道369号線に出ます

榛原の町を後に宇陀川に沿って進みます

右手に 弘法大師水 今も湧き出て汲みに来ています

少し進んでいくと右にカーブする街道沿い右に

綺麗に お地藏さんが祀られている

地蔵の角を右に10m程入ると旧道らしい道があります。見落としやすく私も少し通り越して再び戻ってきました。

民家の裏側の山裾を進んでいきます。旧道の集落を抜けて、左からの国道に合流します。

回数は少ないがバスが通っています

桧牧地区に入り左手に

自然石の道標兼供養塔「右 いせみち 左 やまみち 奉供養巡礼十二人」寛文四年(1664)

静かな里の集落を進んでいきます

左に曲がる右手に二本の街道名残松なかなか塀と調和していい景色

松の袂に 山神が二基

右手に 浄土真宗本願寺派 真光寺

真光寺の街道を挟んだ向かいに 祠

祠の前に 西谷橋と刻まれた 石碑

真光寺・桧牧集落を振り返る

すぐ先右に 式内御井神社

参道

長い参道

南無阿弥陀仏の題目碑、この付近、蛍がとぶようです

立派な 拝殿 と神社境内にはツルマンリョウの自生地(天然記念物)

大正七年二月と刻まれた大きな 碑

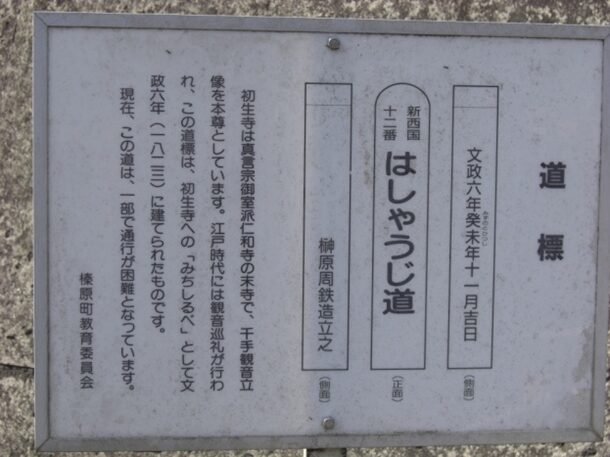

道標

自明地区に入ります

右手に苔むした 自然石の山の神

自明バス停の右手の山根家の傍に 山根兵藤正豊の石碑

自明集落

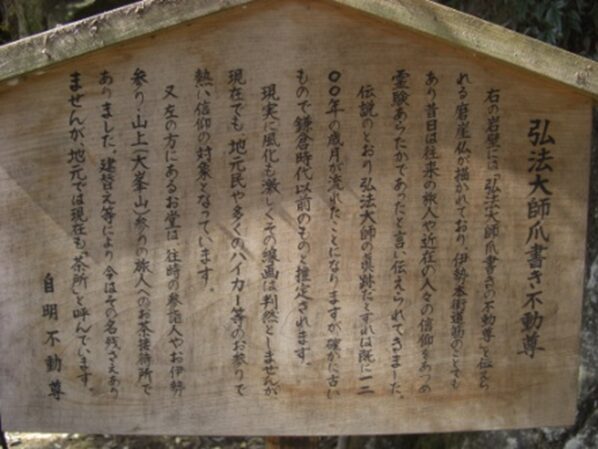

集落内右手に 弘法大師爪書き不動尊

隣に 自明不動堂

隣に 祠や灯篭・石仏が並ぶ

不動堂のすぐ先に右に入る細い道が旧道 伊勢本街道の道標

右の坂道を少し上り山裾に入ります

山裾の数戸の集落

民家の前庭の道を通らせていただきます

前庭を抜け木橋を渡り山裾の斜面の旧道を進む

歩く人もいるようで、整備していただいている

左下の国道より高台を進んでいます

素晴らしい旧道が残していただいてます

やがて左に立の国道に合流します

合流後左に大きくカーブします、その先には高井地区の集落が見えてきました

高井集落の入り口で左の旧道に入ります、左に室生寺への道にある、仏隆寺の看板

少し入った左に、高井郵便局

高井集落の趣のある街道筋

大きな旧家の傍の瓦屋根の立派な お地蔵さんの祠

暫く高井の街並みを進むと高井バス停があり、街道は左に折れます

左に曲がる辻に立つ案内標示

バス停前に立つ

道標 「大和茶発祥伝承地 摩尼山仏隆寺 従是左二料」

「左 室生山道」「左 室生山女人高野 是ヨリ□ 左 往古南大門仏隆寺迄八寛政十二庚申歳」

その先の分岐の辻は右の頭矢橋を渡ります

矢谷川に架かる頭矢橋を渡る左袂に

道標 「右 室生山道」

すぐ先右手の民家の傍にある 石仏と道標 が一部埋れている石佛は、阿波薬王寺石仏「右 いせみ・・・ 左 むろ・・・」

伊勢本街道と室生古道の分岐点

本日の街道歩きは、この分岐の先左の道で、仏隆寺から室生寺へ行きます。

伊勢本街道は右の坂を上っていきます、日を改めて歩くので伊勢本街道はこの分岐で終わります。

コメント