2025年2月18日

上多気~松阪市柿野で和歌山街道に合流~津留の渡し跡~参宮線多気駅南~相可

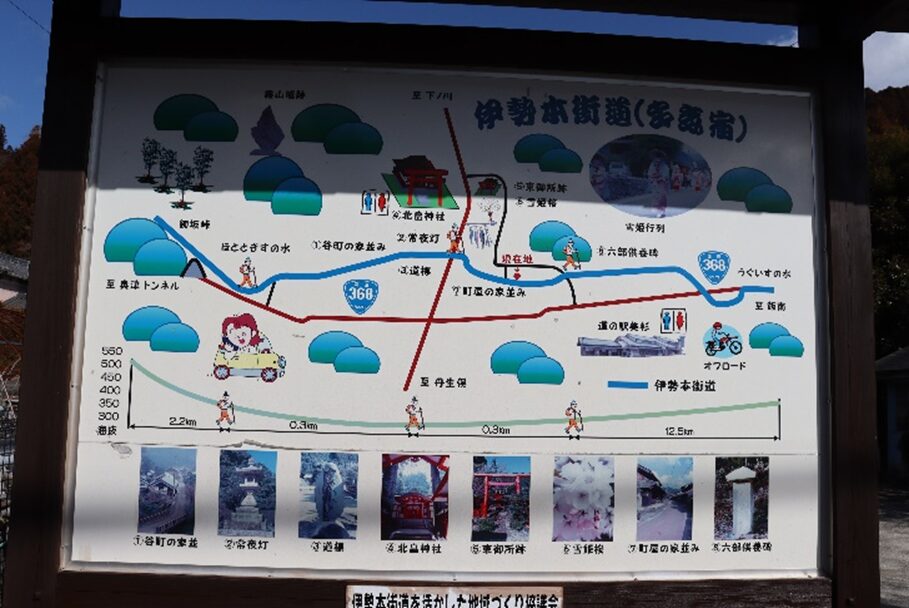

ホテル7時20分出発、名松線松阪駅7時32分発==奥津駅8時59分・奥津駅前バス9時44分発==北畠神社前10時30分着。上多気か奥津に宿泊所があればこれだけの時間ロスがないのだが。

幸い昨日と違って天気は良好だから、明日のことを考えて今日は何とか相可まではいきたい。

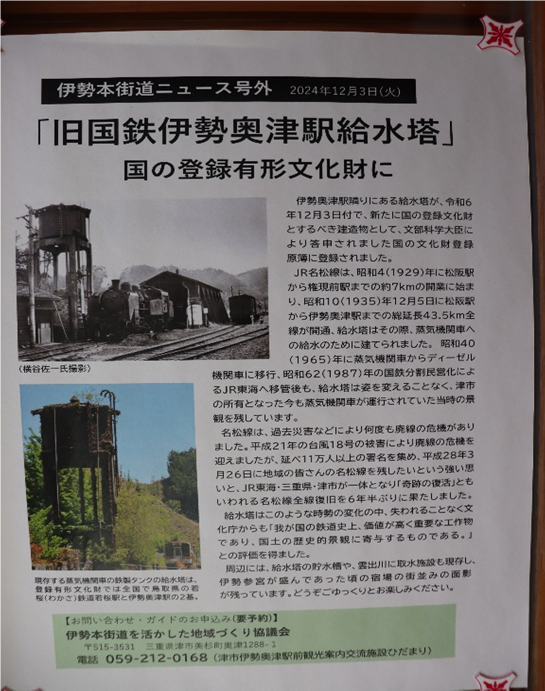

バス待ちの間に見学、伊勢奥津駅構内に蒸気機関車用の給水塔が残っていました

奥津駅前と同じ建物内の観光案内書を兼ねたお店

JR名松線の列車、乗客が途中の家城までは私一人しかいませんでした、途中の乗降者は大半は学生であった

名松線という名前は元々名張~松阪の予予定だったようです

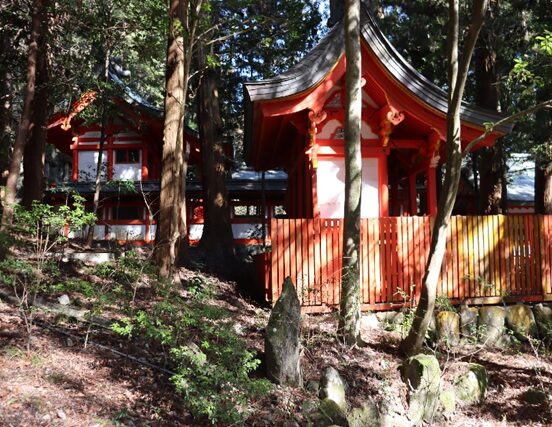

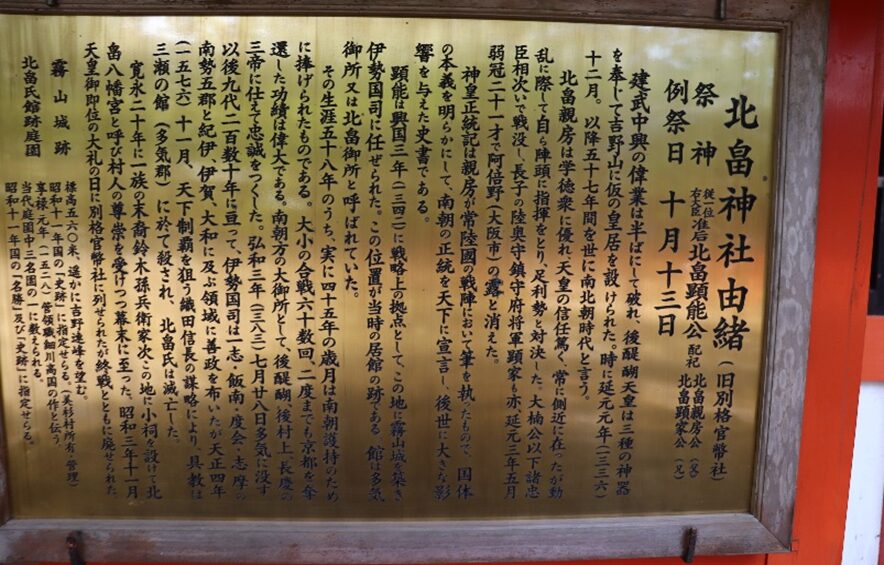

バスで20分程多気の北畠神社前まで行って見学 東口から入る

北畠神社 正面

伊勢の国司北畠顕能と二卿を祀る。立派な綺麗な神社です

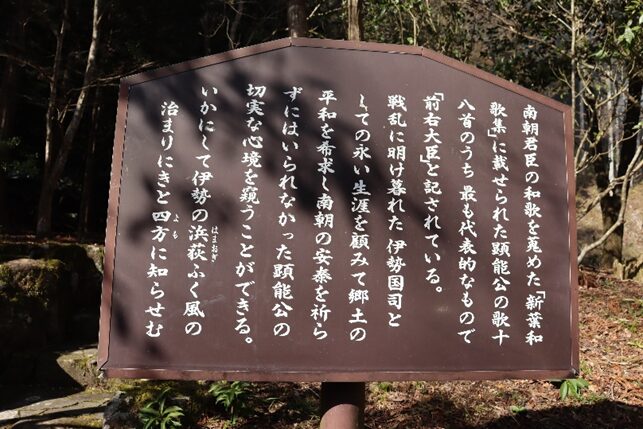

北畠顕家像

境内に南朝の公卿、北畠親房の長男で鎮守府大将軍、後醍醐天皇の南朝方につき奥州から下ってきた花将軍の北畠顕家像、最後は紀州街道と石津川が交差する付近で北朝軍に敗れ戦死、享年21歳という若さであった

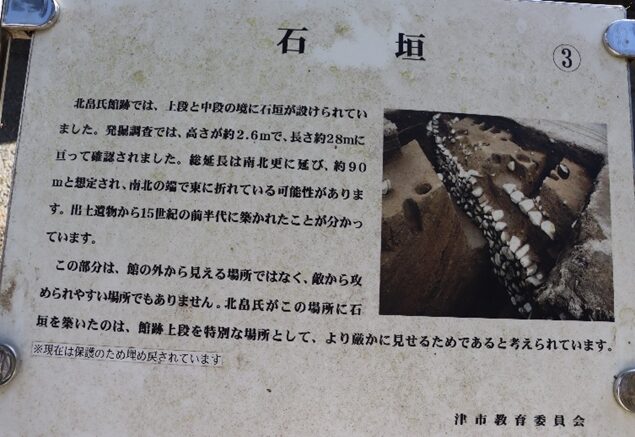

日本最古の石垣 と言われている

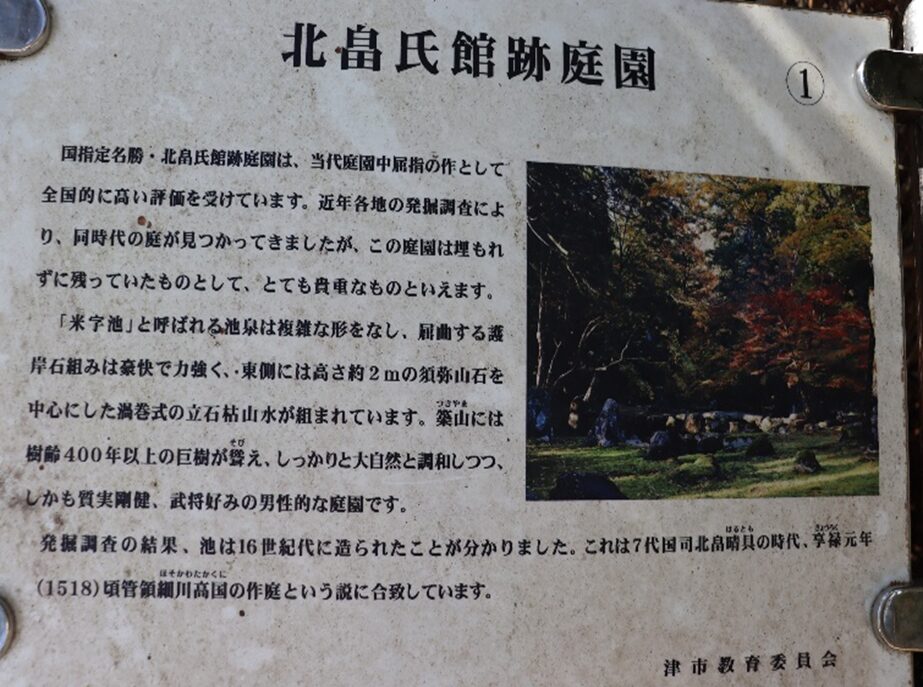

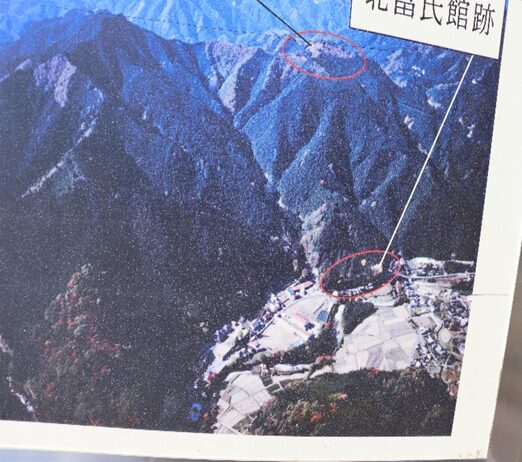

神社の隣に北畠氏館跡庭園神社も含めこの辺り一帯が館跡、

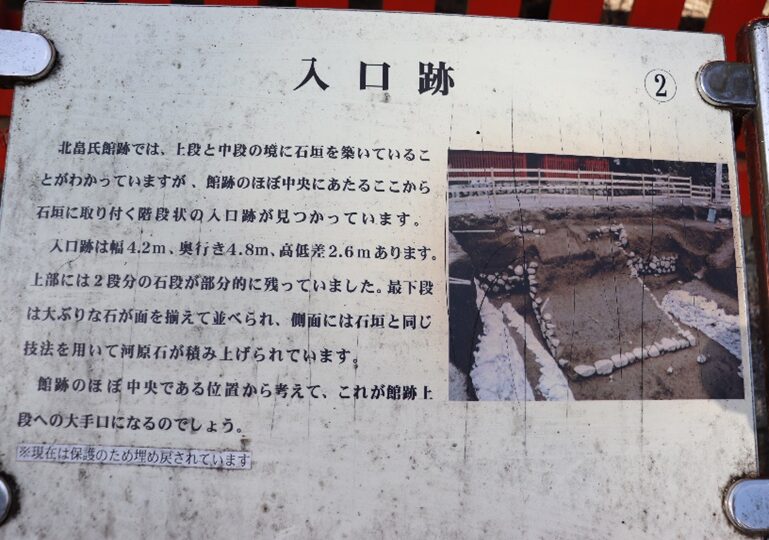

北畠館跡の入口跡

北畠氏館跡の庭園

北畠神社正面

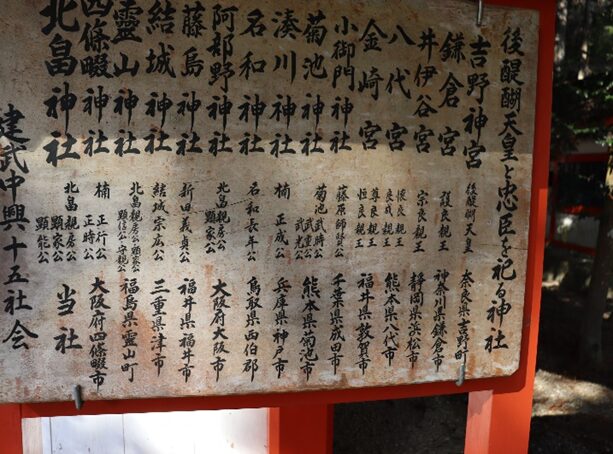

後醍醐天皇とその忠臣を祀る関係の神社

さらに北に行くと 霧山城跡の山城 標高600m程、この神社辺り約400m余り、時間的に無理で登れない

神社・館跡見学10時30分に終わり、昨日の上多気の大橋まで10分程歩いて戻りスタートします

大橋に戻る途中にかつての旅籠

銭屋旅館

北畠神社方向を振り返る

昨日の大橋の辻に戻ってきました、八手俣川に架かる大橋を渡りスタートします、宿場内街道は直ぐ右にカーブします

大橋から南側の宿場の街並みを振り返る

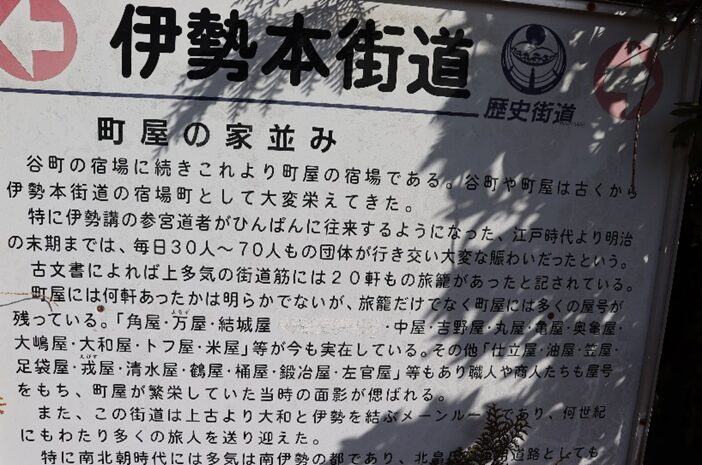

大変栄えた宿場であったようです

右にカーブして川の北側の宿場の街並みが続く

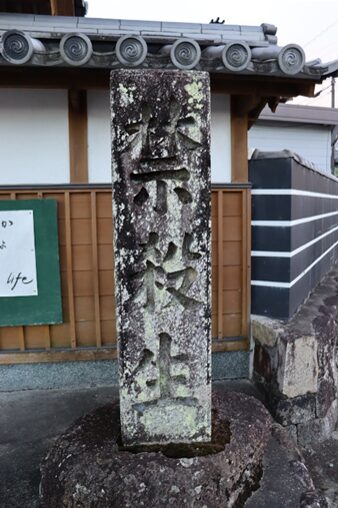

すぐ先左奥に 石碑

右にかつての 旅籠結城屋

北海道の名付け親の 松浦武四郎 松阪市の小野江町の生まれだが、この宿との関係が分からない

街道の道は綺麗に色付けがされている十字路横断します

昨日バス時間待ちの間奥様からいろいろお話していただいたお家だそうです、かつては参宮参拝者の近江人専用の旅館であったそうです。奥亀屋の標示、歴史があるお家だろう

すぐ先、左高台に 祠

この辺りが宿の終わり、結構長い街並みであったのだ整備された綺麗な街道でした。

この宿に民宿でもあれば助かるのだが、慈善事業であるまいし思うようにいかない

祠から暫く民家もなくなる。

でも本当に綺麗だチリ一つ落ちていない。地元の方たちの保存奉仕に感謝します

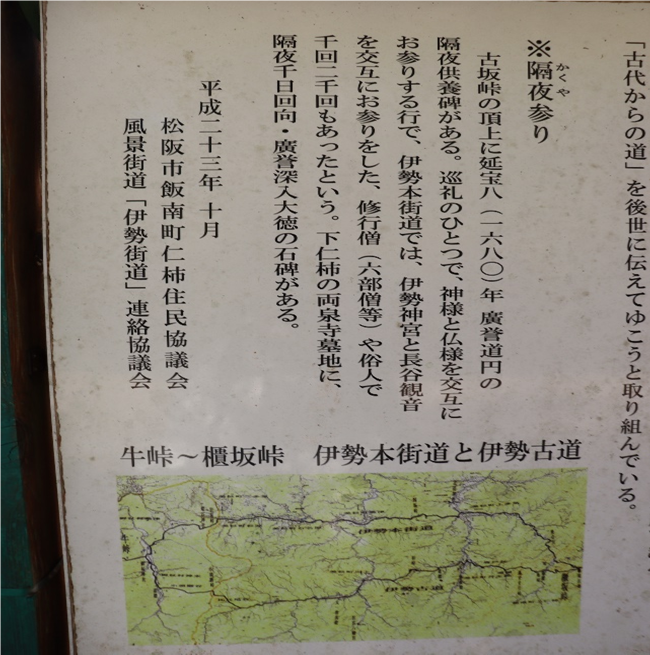

少し先、左奥木隠れるようにに 六部供養塔 巡礼や僧の供養碑元禄13年(1700)

供養碑の前の街道を振り返る

山・民家・川・綺麗な道、長閑な景色

左に

左に東屋、右に車屋と旅籠が並んでいたようです

旅籠車屋 は文政年間に創業、明治中頃に廃業するまで参宮参拝者で大変賑わったという、歴史ある建物

先を進むと左奥に小さな 石仏

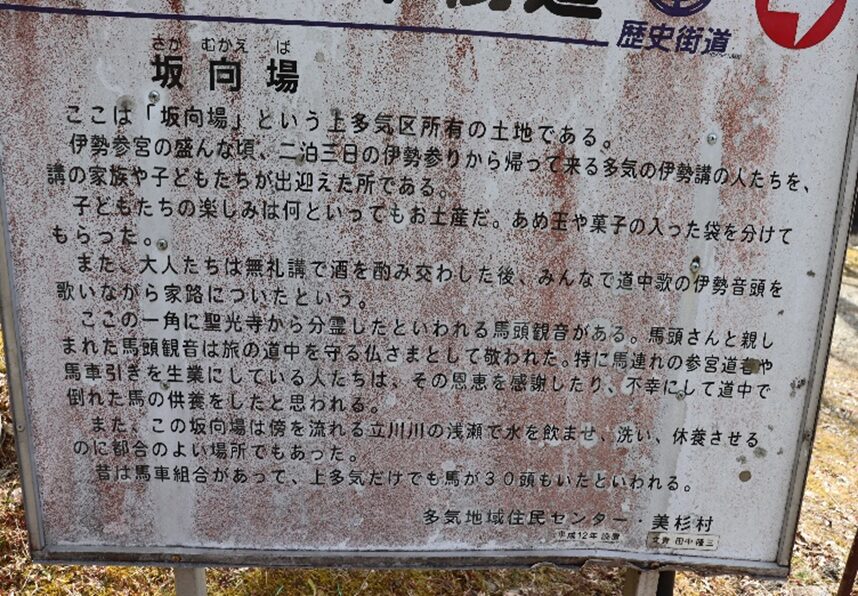

そのすぐ右手向かいに 祠 と 坂向場跡

坂向場の先で右カーブして368号線します

横断した先直ぐの分岐は、右の道を進みその先で左からの368号線に合流

368号線沿い左手に湧き水 名水鶯の水

その先で右に少し迂回する旧道

更にその先で右に入る旧道

短い距離で迂回し左の車道に出て横断します右は奥立川橋

民家がありますが廃屋のようです

右の川沿いを歩きます

白猪谷橋を渡り368号線に出て左へ少し車道を進み

更に国道を右に分け左に入る分岐があります

左に民家があるがここも廃屋のようです。この辺りは若い人が町に出て廃屋が多いです。

旅籠の建物かも

すぐ先右からの国国道に合流します

暫く車道を進むと平らで広い場所に出ます左に 多気不動尊(御陰地蔵)

すぐ先に少し旧道が残っています

旧道の端に 多気不動尊祠と石灯籠

多気不動尊の傍、不動橋、飯南と美杉の境界 橋の袂に小さな 祠

その先で旧道は分岐左へ

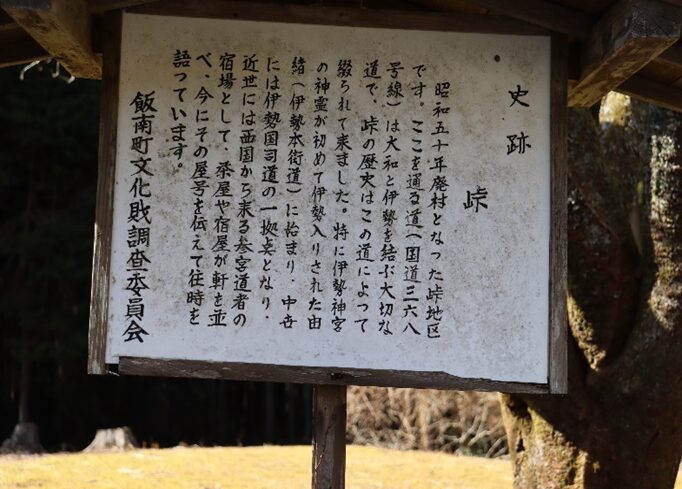

この付近にはかつて 茶屋や旅籠が並んでいたが、今はその面影や建物が残っていない廃村

沢山の旅籠があったようです

分岐の右への道

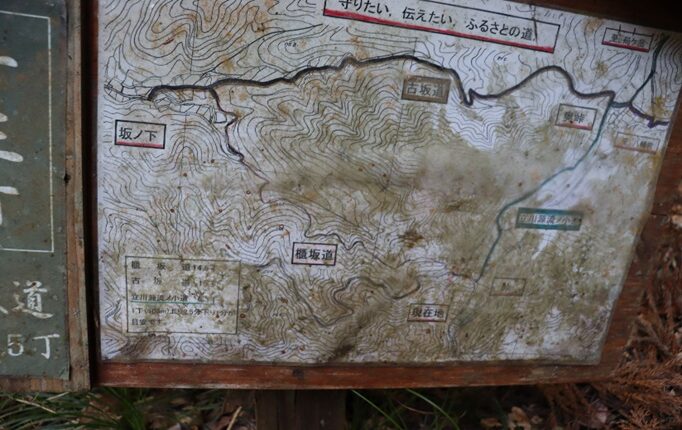

古坂道の道 伊勢本街道は左へ かつては古坂道は本来のあり、大きく迂回する古道であったが、その後今の道が主になった

分岐する手前右にかつての 茶屋「村上屋」廃屋 分岐より振り返る

左に折れて橋の先を少し進むと突き当りを左に少し下る

左にカーブすると、すぐガードレールの手前急坂を右に下る細い道がありますよく見なければ通り越す、注意、でも案内標示があるから大丈夫

この辺りが今では改修されて峠の面影はないが

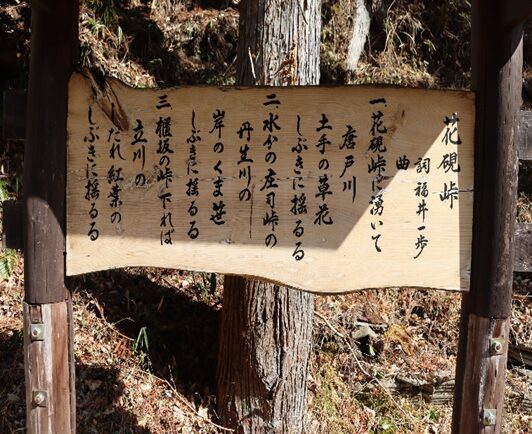

【櫃坂峠】(ひっさか)「お伊勢参りしてこわいとこどこか、櫃坂、飼坂、鞍取坂・・・・・」と恐れられた本街道の難所の1つ

櫃坂の下り標示

車道は蛇行しながら左に大きく迂回してきます

峠よりの下り

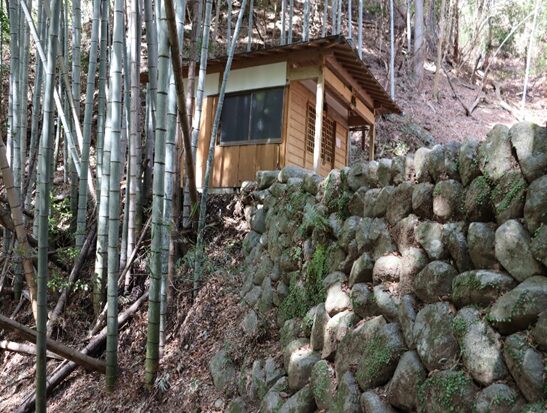

古道の趣があります、下って行きます

十二丁の標示前の古道

十一丁の前の急斜面の下り

深い切通しを下る

厳しい道を進む、

朱鉄ノ滝 水は枯れているようです

朱鉄ノ滝を左に木の橋を越えます、瀧水が落ちていたら持つところがないから怖い

板橋を渡りUターンして右へ

滝でUターンしたところを見る、山の中は多分私一人だろう、感慨に更けている間がない無我夢中

七丁の前の古道、気持ちいい杉の美林です

やがて右の谷川に架かる橋を

左が開けた旧道を下る

よくわからなかったが、前述峠の先、旅籠が沢山あった分岐で古坂道と分かれた道がここに出てきていて合流していたようです。

峠道を下ってきて舗装道に出たところを振り返る

間違ったが左下の道が旧道だろう

向かって右の道が旧道、振り返る

峠を下ってきた最初の集落

峠で右に下る分岐、左の舗装道が大きく蛇行迂回してここで合流します

分岐して大きく迂回してきた国道368号地点を見る街道は向かって左

飯南町上仁柿地区仁柿川に沿って緩やかに下って行きます

山ノ神 南無法蓮華経の碑

分岐の道左へ

この先旧家が並びます

左の広い空地は 大文字屋跡

高福寺の石垣 の袂に 道標 「右 いせ宮川へ九り」

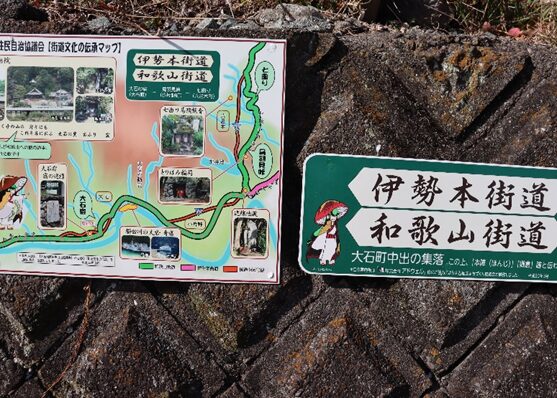

中出の集落

道標 「右 ・・・・・・」

左、子安地蔵の碑 天保5年(1834)手摺のある階段の上に

子安地蔵坂をのぼった平坦な地に 小堂

長瀬の集落を進む、前は仁柿川

左に学校

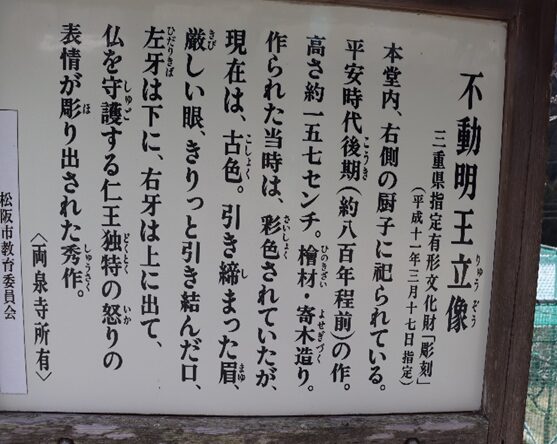

左に、長瀬不動尊の御堂、坂道の途中にある御堂の横にある 燈籠

灯籠の横に 常夜灯 文久3年(1863)弘法大師の御堂 長瀬不動尊の隣、祠の中に 二基の一石五輪塔が安置されている

すぐ先で国道を横断します国道の右側を少し迂回します

国道に合流して右にカーブします

国道に合流して右にカーブする左に 供養碑自然石に「南無阿弥陀仏」と刻む

川に沿って右にカーブします

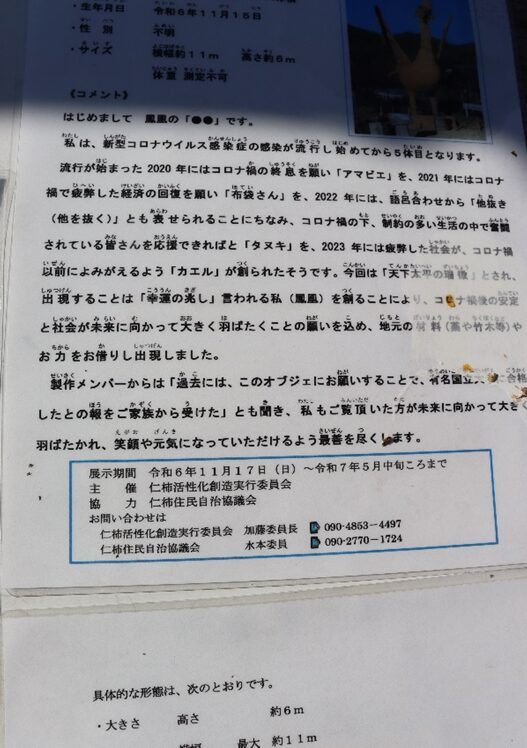

500m程川沿いに進むと、上組地区に藁で造った大きな ワラアートの鳥素晴らしい

少し進み振り返る

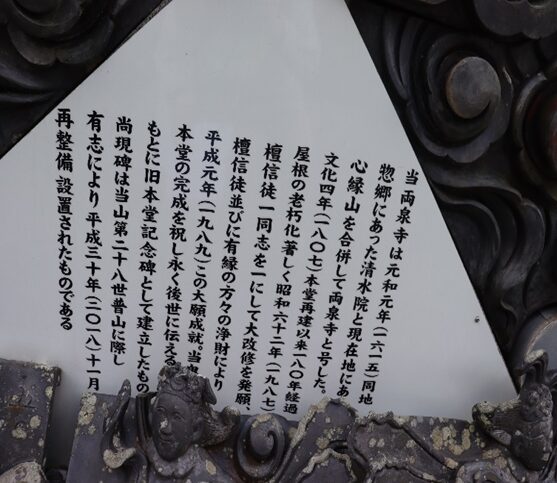

左、両泉寺の石垣の袂に 庚申塔 延宝4年(1676)

両泉寺

境内に 昔の両泉寺の鬼瓦

両泉寺の先、木の袂の 灯篭

すぐのこの辻を右に折れます

右の折れた道、田が広がります

右に折れたすぐ右手に 大きな常夜灯「両宮献灯」明治初期のもの

常夜灯の辻を左に進んだ先で右に折れ突当りを左に折れますが、その右角に

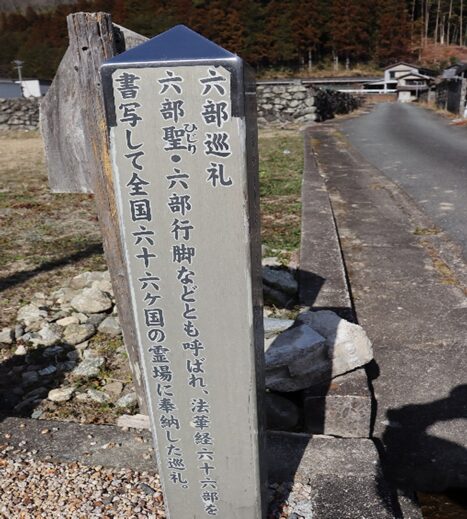

庚申祠 二体の庚申像が安置と小さな常夜灯と 道標 六部巡礼

その先の旧道、右に仁柿川に沿って進むこの道筋に、大黒屋、紺屋、角屋、格屋等の屋号の家があった

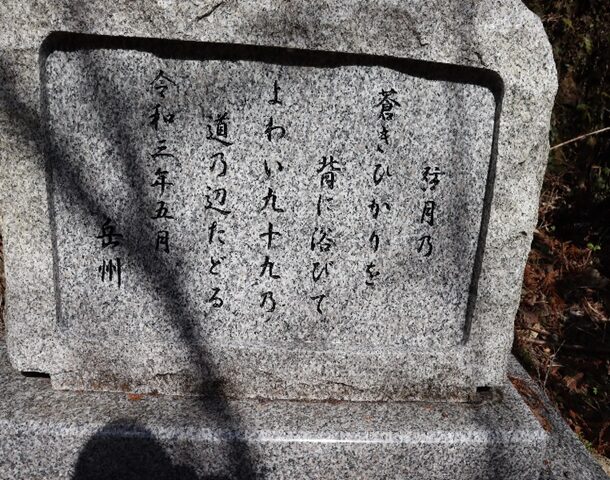

左の雑草に隠れるように、令和3年5月の歌碑がたつ

川沿いの大木の横の旧道抜けたところで左からの国道に合流します

上組、下組、と通り六番組で、道は分岐します左の旧道に入ります

旧道沿いの集落を進みます

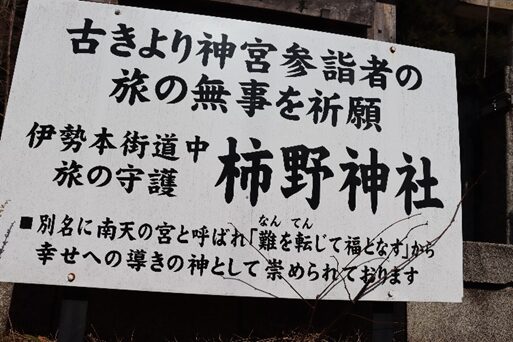

暫く旧道を真直ぐ進むと、やがて左に 柿野神社 この境内に昔から南天が多く自生していたため別名南天の宮と呼ばれ親しまれていた

境内に移設された3mの大きな 常夜灯があるが撮れていないようです。「大神宮天下泰平是ヨリ宮川江七里半」と刻む

隣りの 英霊殿祖霊社

神社のすぐ先、国道に突き当たるT字路を左に折れますが、右から江戸時代中期までの、和歌山紀州徳川家の参勤交代の道、和歌山街道が合流暫く重複します

右の和歌山街道の道、以前、和歌山城下からこの道を歩いてきて、松坂まできたことを思い出し感慨深い

左に折れた国道

やっとここまで歩いてきました。この先厳しい峠もないです。明日のため、今日の目標地の相可駅まで何とか生きたいものです。

旧道はこの辺り左に折れて、一筋左の道を進むのか。このまま国道を歩いていくのかわからず、国道をを歩いてしまった。想像するには、国道は新しき改修されたもので、元は川幅がもっと広くなっていて一筋左が正しいかも

暫く歩いた左手に 曹洞宗 宝積禅寺 前述の旧道と思われる道が出てきています

境内の 石仏等

境内の移設された 道標

正面「みぎにはせみち ひだろき志うよしのみち」

右側「ひだりいせみち」

左側「天明二壬寅年十一月」

本堂

櫛田川の景観

街道を振り返る 佐野家住宅、主屋・小蔵・石垣・土塀が残る(国有形文化財)江戸時代後期より近年まで薬種問屋、薬局を営み、地元では「佐野翆香堂」の屋号で知られていた。大きな敷地と建物

俊光橋跡碑

右に深野大橋の手前、左角に 「・・・大権現」の碑 松阪牛発祥の地右折れの表示の傍の 松阪牛の像

振り返ったところ。やはり一筋左の道がここに出てきています、やはり間違いなかった今となっては戻れない

少し先で右の旧道に入ります

かつてはこの道筋には旅籠が点在していたが今はその面影はない

左の石 道標か庚申 かただの石かよくわからない上出の旧道

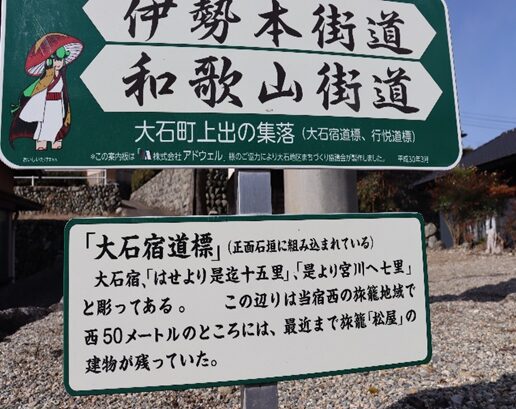

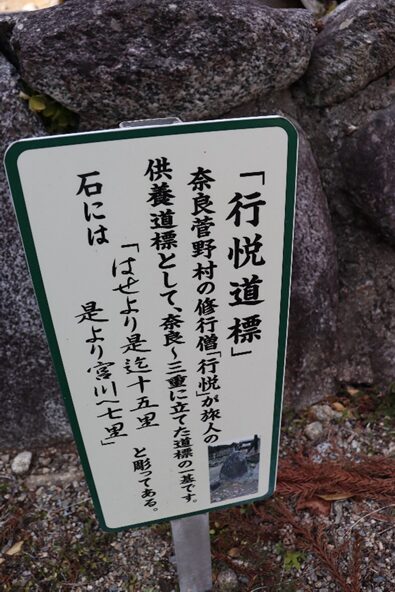

石垣に組み込まれた 大石宿道標

すぐの所にも石垣に組み込まれた 行悦道標

すぐ先で左に折れて国道を横断して、正面左に見える旧道を進む

小さな橋を渡り久保田の街道かつての 高札場跡で常夜灯があった

右からの車道と合流する辺りに おせん茶屋があったところから、おせん坂と呼ばれた

合流する、おせん坂辺りを振り返る

大きく櫛田川にそってカーブする右に 大石の巨岩・奇岩の景観

振り返ったところの景観

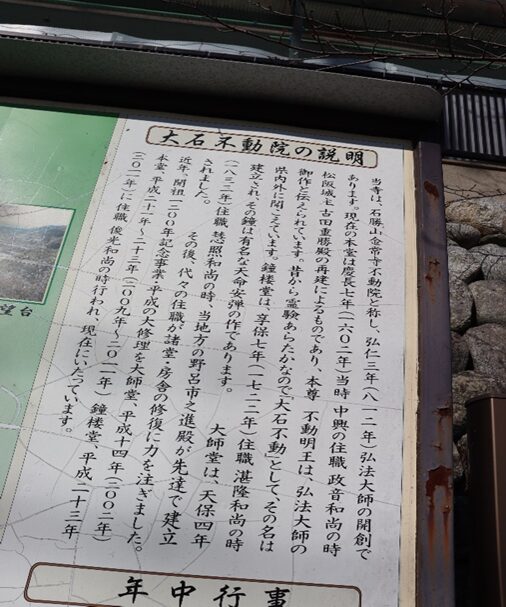

左に 石勝山金常寺 不動院 本堂は弘法大師の創建と伝わる

天満宮 菅原道真公を祀る

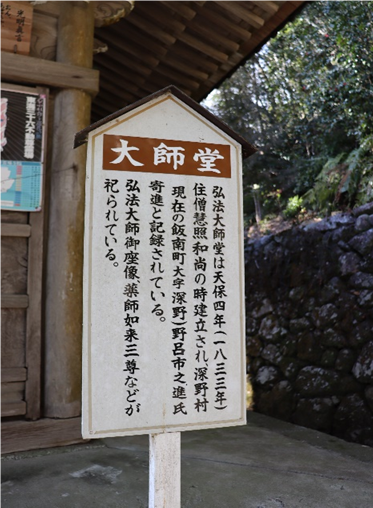

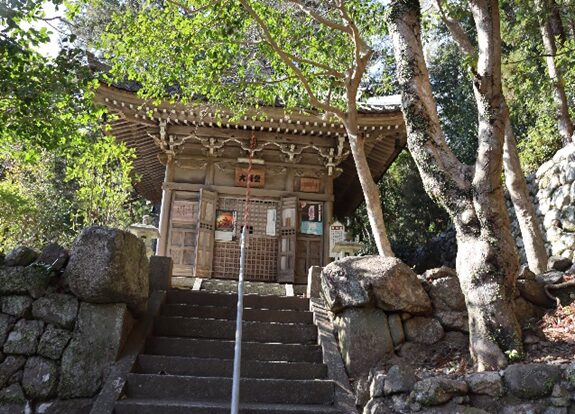

大師堂

香取・鹿島大明神を祀る弘仁3年(812)9月弘法大師が大石の青石で、不動明王刻み本尊として安置された

秋葉大権現(火の神)、金比羅大明神(海水の神)

沢山の 石仏が並ぶ

夫婦の滝(不動の滝)

「大神宮」と刻まれた 常夜灯

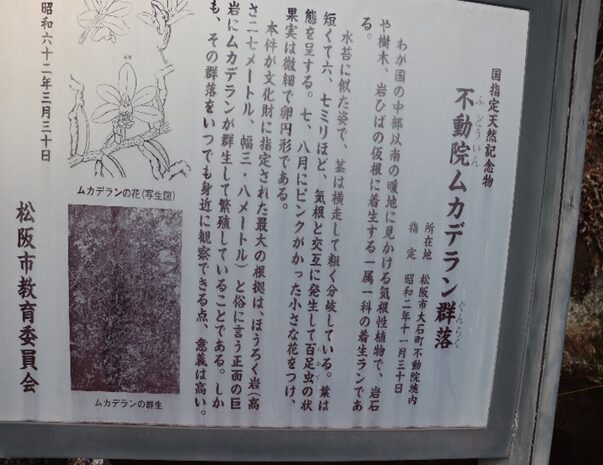

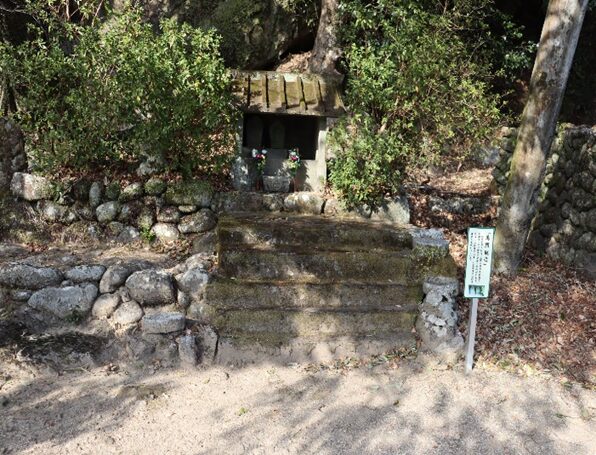

境内を出て左に小さな池があり 不動院ムカデラン群落と石仏が並ぶ

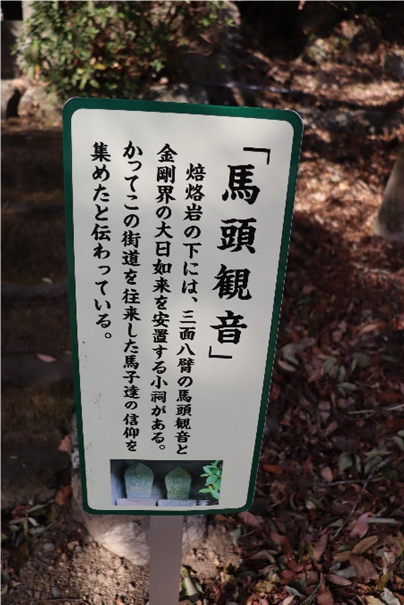

隣に 馬頭観音

並びに 焙烙岩 国指定天然記念物のムカデラン群落が着生観音岩とも呼ばれる

振り返ったところ

櫛田川の県立公園香肌峡の景観

少し先に 大石神社への上り石段と石碑があります

この分岐だったか、右に入ります

松電「大石駅」跡

なだらかな下り坂で 根尽坂(乞食坂)と呼ばれていた

交差点を横断します

すぐ先で前述の分岐した国道が交差します

再び国道と合流左へは重複してきた 和歌山街道が松阪へ ここで別れます

和歌山街道の松阪への道

少し右により左に進む(東)のが伊勢本街道で県道700号線

緩やかな坂を上る

坂を上ると分岐しますので、左への旧道を進みます

すぐ先右に 道標 半分埋もれています

上芧原地区を進む

前述に分岐した道が右から合流

合流後300m余り先で右に折れて少し迂回します

右に折れてすぐ左へ

真直ぐ進んだ先で、再び左に折れて前述の車道に合流する手前右に 庚申塔 貞享5年に寄進された

すぐ先で県道に合流します。そして県道を100m程進むと分岐しています。

この先迷いました、分岐の所にバス停があり1時間余り先に松阪行バスがあり、今夜の宿も昨夜と同じだが、時間がまだ早く、相可駅まで行かなければあすの予定狂う、少し暗くなるかもわからないがこのまま旧道を右に進みました。相可まで交通の便はありません。

県道と分かれ右の旧道に入ります

下茅原の集落

この先、少し急いでしまったので予定していた遺跡等見見逃すのが多くなっていた

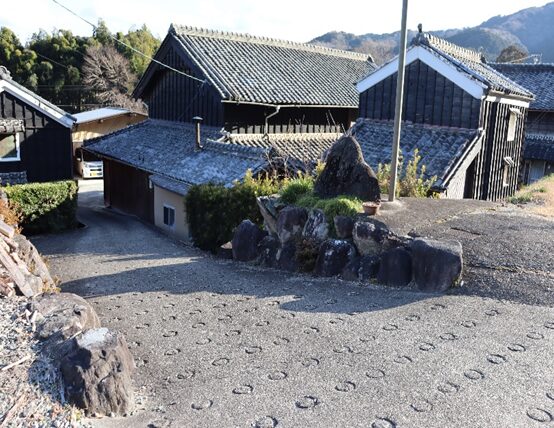

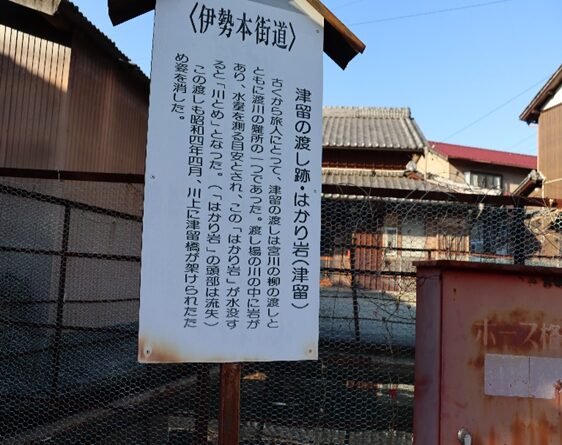

櫛田川に架かる津留橋橋の手前左手にかつての 津留の渡し跡 があり

自然石の道標 「右さんくう 左まつさか道」六字名号碑 自然石の「南無阿弥陀佛」と刻まれた二基があったのを見逃してしまった。残念

橋より左の櫛田川を見る 津留の渡し跡はかり岩 というのが川の中にあるようですが、その岩によって水のかさを図ったそうです

橋を渡り袂の左側を振り返る、渡し跡の道跡か

津留の渡し跡の津留橋の先に 道標二基あったようだがこれも見逃す。時間が気になり急ぎ足になって気が飛んでいたようだ。

二基の道標

道標 「大師堂」

道標 「左いせ道」 左手に浄念寺の前の左T字路を右に行くのが 伊勢南街道と記されている

牧泉寺の手前で 県道を左に見て右鋭角に折れます、すぐ左に再び折れて進む

歩いてきて右鋭角に折れる辻を見る

集落の後ろを迂回しています、やがて左に折れて進んでいきます途中にも、道分かれ地蔵、行き倒れ地蔵、廻国供養塔の三基があったようで見逃す。国道を横断して川の手前を右に大きくカーブして進みます

左に 道分かれ地蔵「右いせみち 左まつさかみち この先で再び右からの国道に合流

前方に伊勢自動車道が見えています

伊勢自動車道の先の旧道

鍬形の集落に入る

南無阿弥陀仏石二基

大きくカーブする、櫛田川の手前で旧道は鍬形集落を右に大きくカーブしています、右にお寺が見えますお寺の東の櫛田川の景観がいいようですが時間的に難しく寄れません

その先左に大きくカーブします。その右手に 仏足跡碑(鍬形)天明5年(1785)仏足とは釈迦の足跡のことで、街道を旅した人はここを通るとき、この「足神」さんにわらじを奉納して旅の安全を祈った

左に 道標 「左丹生大師道」 安永6年(1777)

井内林の集落を抜ける辺り「津田村道路元標」大正12年3月と刻む

その先街道右手に 石碑「南无阿弥陀仏」と刻まれている

暫く進んだ先で、右に下る分岐を進む

右に折れて少し進むと左に折れます

その右手に、源義経の家臣伊勢三郎義盛が敵の軍勢を松に上って見張ったという。物見の松 五代目

廻国供養塔 松の横に行き倒れの者たちの供養碑 いぼ地蔵 廻国供養塔の横に、いぼができると参り、治ると七色菓子を供える

井内林を暫く進みます

やがて突き当たるので右に折れます

右に折れる右角に 道標か

天気が良いので助かるが少し陽が落ちてきましたもう少し頑張る。なんとか相可駅まで行けそう

右に折れた先、100m程進み左に折れますそして200m余り先の十字路で左に折れる

左に折れて再び200m余り進むと421号線の佐伯中に出ますので右に折れます。要は前述分岐して右に折れたところから421号線を迂回したのです。右に折れて一つ目の信号角にGSがあります

少し先右に 歯痛地蔵(三疋田) 歯が痛い時お参りすると効果があると伝わる

四疋田地区に入ります

右手奥に 真宗大谷派 法受寺

やがて右手に 四疋田両宮常夜灯 伊勢本街道最大級 弘化2年(1845)高さ5.5m

常夜灯の分岐を少し左に迂回します

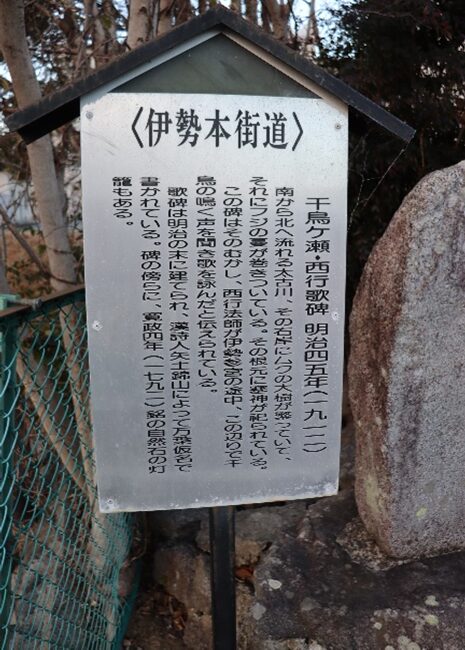

この辺り左に300m弱行くと櫛田川の 千鳥ケ瀬 鎌倉時代の歌人西行法師が伊勢もうでの途中で詠んだ歌があり、以来千鳥ケ瀬と呼ばれているという。

時間的に寄るのは無理なので諦める

つかれぬる 我を 友よふ千鳥ケ瀬 こえてあふかにたひねこそすれ

街道が421号線と合流して300m程先で千鳥ケ瀬橋を渡り、左手に相可高校橋の袂に椋の木。塞の神 集落への疫病を防ぐ 西行法師の歌碑灯籠 寛政4年(1792)

千鳥橋 この付近を千鳥ケ瀬という

県立相可高校

相可の街並みに入りました

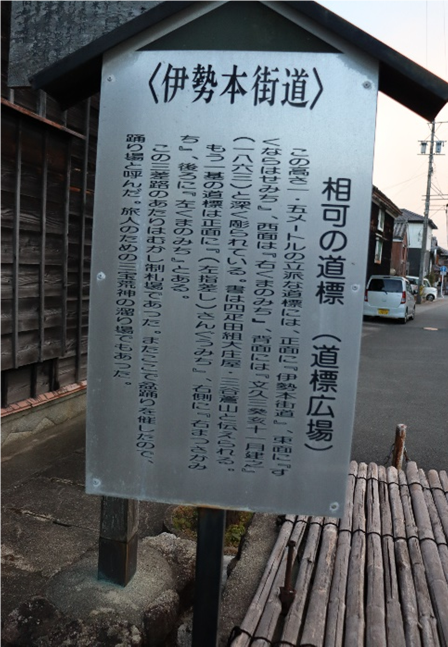

無事 札ノ辻に着きました

相可の道標 「伊勢本街道 すぐまらはせ道 右くまのみち」文久三癸亥十一月建立と刻む

札ノ辻の角に 長新本舗相可名物のまつさか餅を販売、買って食べましたが美味しかった

みなとや 鮎の甘露煮を販売

札ノ辻 で本日終了、相可駅へ相可まで何とか来れたので明日は助かる

帰依の途中にある真宗高田派 長盛寺

小さなバラック小屋のような相可駅

相可駅 5時30分着 夏場ならまだまだ歩けるが、冬場は日暮れが早いので仕方がない

JRの便が少なく1時間余り待つ、少し汗ばんでいるし温かいところもなく寒い

相可駅発松阪駅行き 18時32分 昨日に続いて松阪駅前のホテルへ。

2日間とも時間的ロスが多いが仕方ない

49.883歩 29.92㎞ 1.7302kl

コメント