2022年4月13日~4月20日

歩いた行程

(13日) 夜行高速バスで高知へ

(14日) レンタカーで2日間かけ高知市より東側の中岡慎太郎達等々の足跡を巡る

室戸岬、奈半利町、田野町、安田町、芸西町 安芸のホテルタマイ宿泊

(15日) 安芸市街、高知市円行寺の田中良助旧邸 葉山の郷宿泊

(16日) ① 船戸の四万十川上流の 義堂周信・絶海中津像

② 新田吉村虎太郎像、北川集落からの天忠トンネル越えの旧道探索

③ 2回目の時虎太郎の生家からの梼原への道の上谷地区で車に乗った1㎞余りの区間の道を歩く

④ 旧当別峠3度目の挑戦 梼原の雲の上ホテル別館マルシエ梼原宿泊

(17日) 予約していた来米タクシーで、梼原から韮が峠まで(1回目に韮が峠まで歩いているので)

韮が峠~神納の御幸の橋 河辺ふるさとの宿

(18日) 神納の御幸の橋~宿間~肱川沿いの藤の川バス停 大洲のホテルオータ宿泊

(19日) 藤の川バス停~大洲~長浜 四国の脱藩の道は一応完歩 長浜の冨谷金兵衛邸宿泊

(20日)長浜駅==松山駅 高速バスで帰宅

【第3回目】

いよいよ脱藩の道も最大の難所韮が峠越えの道を歩くが、その前にレンタカーを借りて土佐の東部、龍馬や中岡慎太郎達の足跡の史跡を2日間かけて回る。

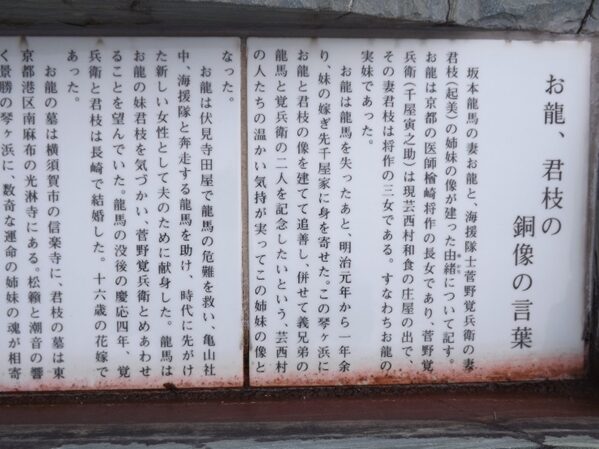

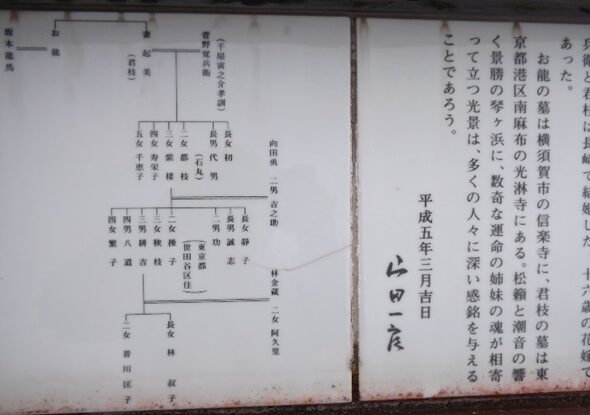

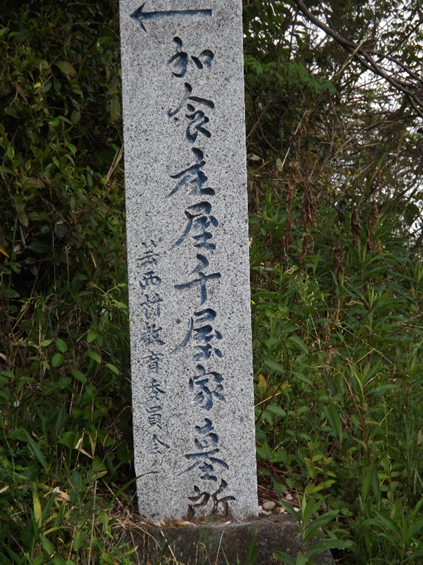

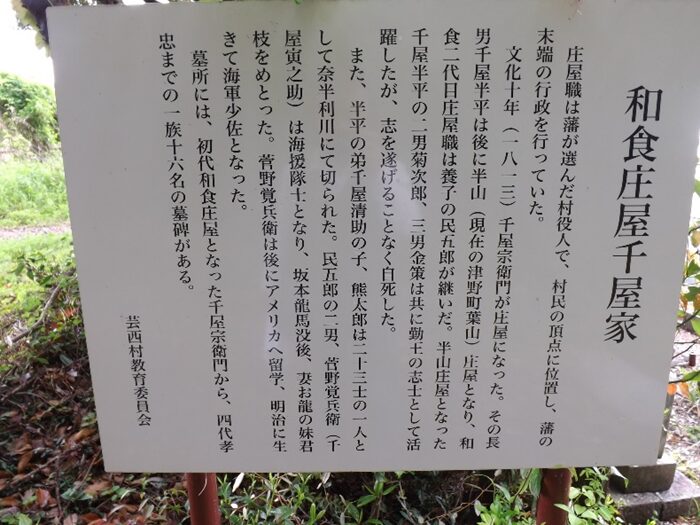

まず室戸岬へ西側の海岸沿いの国道を走る、途中の芸西村の琴が浜海岸のお龍・君枝の像や和食の大庄屋で君枝の嫁ぎ先、千屋富之助一族の墓所を見て車は最南端の室戸岬で中岡慎太郎の遠く太平洋を望む凛々しい像に面会した。

車は一路海岸線の近くを北上しながら各史跡を巡る。すぐ先で室戸港を開発した土佐の発展に努力した野中兼山の石碑が港に建つ、兼山は優れた人であっただけに厳しく、また同僚らの妬みにより死後その一族への悲惨な末路が起きた。

室戸市吉良川町の重要伝統的建造物群保存地区の町並みを少し見て回る。

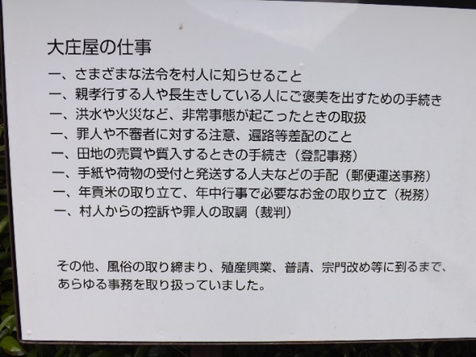

更に北上、奈半利へ奈半利川の上流へ高速道で進むと北川村の大庄屋であった中岡慎太郎生誕地に着く。当時としてはかなり山村の山深い位置にあった。生家の建物や一族の墓、歴史資料館を見学。

国道に戻り田野町へ、この地は「野根山事件」で土佐の優能な志士たち、清岡道之助はじめ二十三士が処刑されたところで、処刑地の跡の大きな碑や墓所を見学。土佐の容堂は四賢侯とされているが果たしてそうか、また重臣は時代を見る目がいかに無能だったかと憤りを覚える。田野町の町並みも岡御殿はじめ旧家が残る街並み。

次に安田町へ、龍馬の長姉千鶴が嫁いだ高松順蔵邸の跡で裏山には二人の墓や一族の墓が残る。龍馬は順蔵によくなつき遊びに来ていたそうだ。

今晩の宿泊地安芸市に向かう。少し夕暮れまで時間があったので少しでも回っておこうと、岩崎弥太郎の生家の建物周辺を見学してホテルに入る。翌日、引き続き安芸市街を見学。長曾我部元親に滅ぼされた地元の大豪族であった安芸国虎の菩提寺浄真寺の古刹へ、墓所には国虎他一族や家臣の墓が戦国期のまま苔むして残っている。安芸城跡と歴史資料館を見学して、有名な野良時計、整然とした武家屋敷の垣根の土居廊中を見て回る。

高知城下へ戻り、龍馬関係では外すことができない史跡、柴巻の田中良助邸へ龍馬がよく遊びに来て、建物の裏で水遊びや、裏山の八畳岩に上り遊んだという、高知市街地も遠望できる。龍馬もこの城下の景色を見ながら、小さい小さいと言いながら、もっと大きな世界を夢見ていたことだろう。

翌日、葉山の郷から船戸までバス移動、奈路集落から四万十川の源流点までの途中にある、五山文学の名僧、義山周信・絶海中津の像まで歩く。山深い場所で二人の誕生地がこの地区周辺から出たとは驚きであった。

国道に戻り、力石で前回、力石から車で尺能峠まで送って頂いたおじさんにお礼に行って。その先の新田まで歩く、何度見ても素晴らしい吉村虎太郎像をみてから、志士を輩出した北川集落からの脱藩の旧道と思われる、天忠トンネルの上部に上ってみたが頂上を越えたあたりから廃道となっていた。

宮谷まで進み前回、虎太郎の生家からの山越えで宮谷に下るところで道がわからず迷っていたので、地元の方に車で送って頂いたその地点まで、再度上り往復して生家~宮谷までの道も完歩。

この先、2度失敗した当別峠越えが諦められず、資料を整備して3度目の挑戦を試みる。2度歩いた峠頂上への道は林道で、旧道はトンネル入り口すぐの所から急斜面を登っていたようですが、今ではすでに完全に消失していた。三度目も諦めてトンネルを潜った先に、1回目気が付かなかったが、左への入る道があったので100m程坂を上ると、何と左にトンネル出口の上部から下ってくる道があった。逆に歩いて上っていくと間違いなく、出口トンネル上部右手に今は消失した旧道らしい道跡があったので暫く上りながら探索。ついに見つけた3度目であったのでその時の感激は涙が出るほど嬉しく忘れられない。その狭い道を上っていくとかつての頂上近くの旧旧トンネルの手前に出て廃道となっていたが、その途中に旧当別峠の素晴らしい切通の頂上から下っていたであろう痕跡をみつける。その続きの旧道の狭い道を下っていくと、1回目歩いた車道が右手に見える。下りきると高野の舞台まで歩けました。(是非ファイルの資料を参照してください) 粘り強いのかしつこいのか分かりませんが、何でそこまでと思われるが私の性格だから仕方がないので許してく下さい

高野から今晩の泊り梼原まで梼原の来米ハイヤーさんでマルシエホテルへ。翌日、来米ハイヤーさんに予約していたのでホテル7時15分出発に迎えに来てもらって。韮が峠へ(970m)、第1回目に峠まで歩いているのでく。1回目に泊まった峠の山麓の茶や谷の農家民宿「かまや」さんが休業したようで宿泊施設がない。梼原から宿間まで歩く場合はよほど計画を密にしなければ宿泊施設がない。ブーム時は脱藩沿いに何軒かあったようですが、年齢やコロナ禍も重なり、今では地元の部分的イベント以外は歩く人はほとんどいないそうです。

韮が峠で20分ほど休憩、資料を再吟味し8時30分出発いよいよ伊予の国に入る、峠は広域林道が交差していて結構広くなっていて像や碑が建っています。この先一気に樹林の下りに入る。幸い脱藩の道は案内標示が短い区間に立てられていて道に迷うことがない。(この先宿間までは出来れば資料の写真を見ながら想像していただければ幸いです)とにかく今晩の宿泊先、神納の御幸橋までたどり着かなければ泊まるところがないので気が焦る。ただ大きな失敗をした、十分な飲み物を持参していなかった、今はどこでも自販機ぐらいはあると安易な気持ちであったのが大きな間違い、途中一軒あった店も閉まっている状態でしたが、お願いしてジュース缶を一つ分けて頂いた。時たま民家もあるが人の気配がなく空き家が多い過疎地化していた。やっとの思いで神納集落に着いた、小さな郵便局があるのでやっと水が飲めると自販機を捜したが見つからなかった。神納から脱藩の道を外れ宿泊地の河辺「ふるさとの宿」まで4.5㎞離れているここにきて4.5㎞は結構きつい。1回目の時は結局行けなかったが、ここから1㎞川沿いにあまごの里という釣り堀と民宿があったがいま宿泊はとっていないらしい。「ふるさとの宿」について驚いたのは旧大伍小学校の校舎をそのまま改装して宿泊施設やキャンプ場の大きな公園になっていた、かつては生徒も多かったが、3小学校が合併して他に移ったので後利用をしたそうです。今晩の宿泊は広い旧校舎の宿で私一人で山間の静寂そのものです。でも大きな風呂で湯もたっぷりもったいないぐらいです、朝夕の食事も山菜と大きなアマゴの塩焼き美味しかった。このような宿泊施設に泊まるのも最高と思った。機会があれば車でまた来たいと思いました。コロナで3年中止なっているが、毎年9月に大洲市河辺町主催の「わらじで歩こう脱藩の道」の行事はこのふるさと公園から龍馬宿泊地の泉が峠まで15㎞のイベントが開催され多くの人が参加されるそうで、その時は宿泊施設も賑わうようです。翌朝、宿管理兼朝食の賄のおじさんが、気持ちよく神納まで送って頂いた、降りるときご自宅この近くですかと聞くと自宅は反対側ですと何気なく話された、1時間の時間ロスを考えると本当にうれしかった。皆さん優しい人の好い方ばかりでした。

神納から先、標高600m~700mの峠や尾根道を約20㎞、榎ヶ峠・横通り・封事ヶ峠・三杯谷・日除け・水ヶ峠・泉ヶ峠(龍馬・惣之丞が宿泊した小さな宿場であったが牛馬の行き来などで非常に賑わった宿場)、梼原の那須邸からここまで二人は一日で歩いた凄い尊敬すら覚える。耳取峠・石上峠に至る、その先一気に樹林帯や竹林を下り、やっと白岩集落の「白岩大清水」に出ます。そして弦巻から脱藩の道終点地の宿間「亀の甲」跡に着きます。亀の甲の右手に旅の無事を祈った「でんでん様」の祠が長い歴史の中、人の行き来を見てきたようです。龍馬・惣之丞の二人はここから川舟で下りますが、ここまで送ってくれた那須俊平(こののち禁門の変にて戦死)は梼原まで再び引き返します。現在ではこのように苦労して見送ってくれる人は居るのだろうかと思う。どのような気持ちで別れを惜しんだのか、おそらく涙にむせびながら舟が小さく見え無くなるまで手を振っていたのが、この地点に立つとその情景が浮かんできます。今はもちろん川舟がないので、私は小田川から肱川に沿って長浜まで歩きます。途中で大洲までを地元の人に聞くと夜になるまだまだ遠い、バスもないし大洲のタクシー会社を調べて頂き来てもらう。

翌日、ホテルより昨日の起点までタクシーで移動、肱川の左岸を右に富士山を見ながら歩く。二人の乗った川舟は大洲の町中を抜け、肱川河口の長浜の「江湖」と呼ばれる湊に着く。湊の近くにある吉村虎太郎の紹介を受けた、豪商冨屋金兵衛邸に宿泊する。長浜には「赤橋」と呼ばれる開閉橋が架かっている。また冬から春にかけて天気の良い日に発生する肱川あらしも有名である。私も冨屋金兵衛邸に宿泊させていただき、貴重な宝物を拝見。

龍馬・惣之丞は土佐を脱藩、伊予の長浜、冨屋金兵衛邸に入り無我夢中で歩いてきた道、やっと安心できた一夜であっただろうと想像できる。

私も四国の龍馬・惣之丞脱藩の道完歩、冨屋金兵衛邸に宿泊させていただいた。親しく邸では歓待を受け楽しい一晩を過ごす。もう一度、吉村虎太郎の九十九曲がり峠の「維新の道」を歩く折、またお世話になることを頼み帰途に就く。

4月14日 (高知市東部へ)

高知市駅前トヨタレンタカーを借りて、脱藩道を歩く前に土佐東部の幕末等の史跡を回る。結構広範囲になるためレンタカーを借ります。まずは国道55号線で室戸岬へ向かう。

【芸西村】

途中、安芸市手前の芸西村により、和食駅南の琴浜公園内に建つ お龍・君枝の像 お龍の妹・君枝は龍馬との縁で千屋寅之助と結婚。寅之助の兄、富之助の所で暫く滞在したことがある。

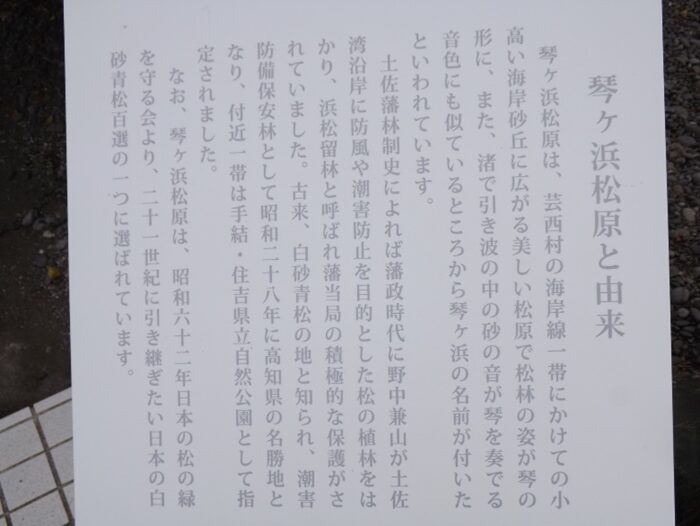

琴ヶ浜松原と由来、芸西村の海岸線一帯の小高い海岸砂丘に広がる美しい松原で松林の姿が琴の形に、また渚の引き波時の砂の音が琴を奏でる音色に似ているところから琴ヶ浜の名がついた。

和食駅から北東に入ったところに 墓入口和食庄屋千屋家墓

千屋家の一族にも多くの勤王の志士が出ています、寅之助と君枝の墓は東京にある。従兄弟に千屋金策・菊次郎がいる

墓の傍にある 白髪神社薄暗く少し気味が悪い

一路土佐湾を右に55号線を南下

【室戸市】

室戸阿南海岸国定公園 室戸岬

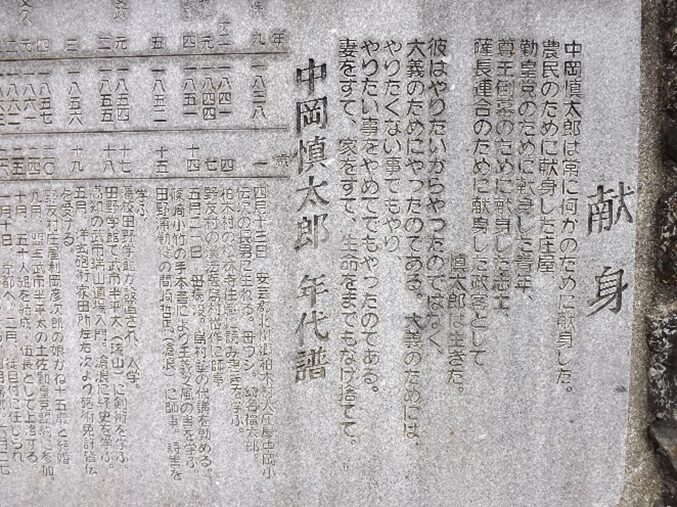

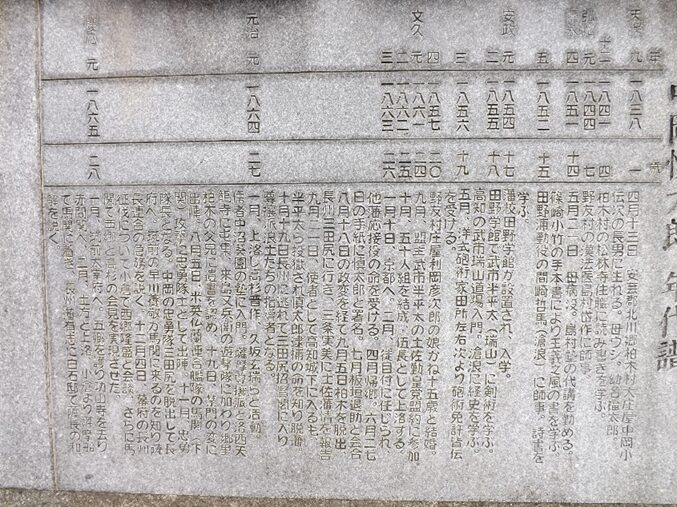

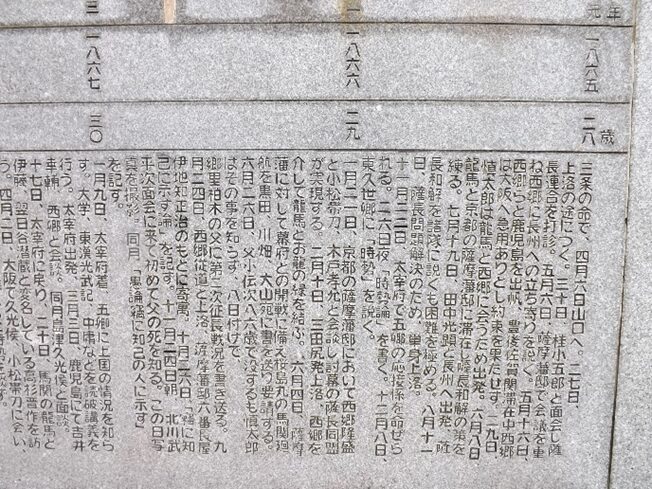

室戸岬に建つ 中岡慎太郎銅像

昭和10年(1935)建立、高さ約5.45m、慶應3年11月15日京都近江屋で龍馬と面談中刺客に襲われ重傷を負い、2日後に死去、享年30歳。像は世界の太平洋を見ています

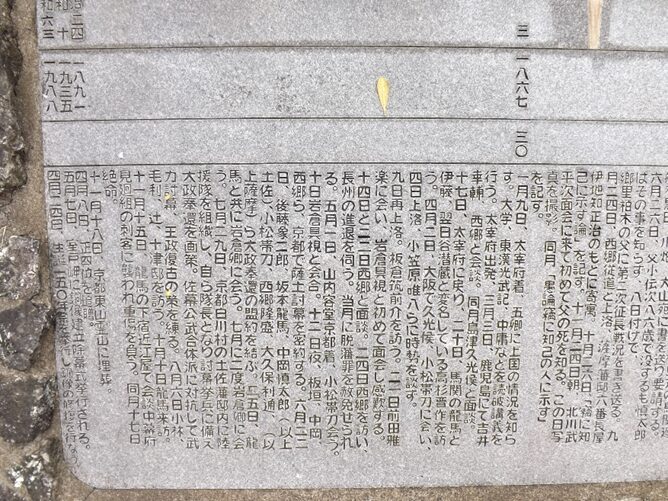

石碑に細かく刻まれた年代譜

銅像前から海岸の先端に真直ぐ伸びているへ歩道。灯台は山の上に会って寄りませんでした

土佐浜街道(土佐東街道)に沿った海岸。中岡慎太郎の像から北に戻りながら史跡を回る

室戸岬漁港

王子宮

神社前の土佐東街道、津呂の街並み

少し先、室戸岬漁港を眺めるところに大きな 二基の石碑が建っている

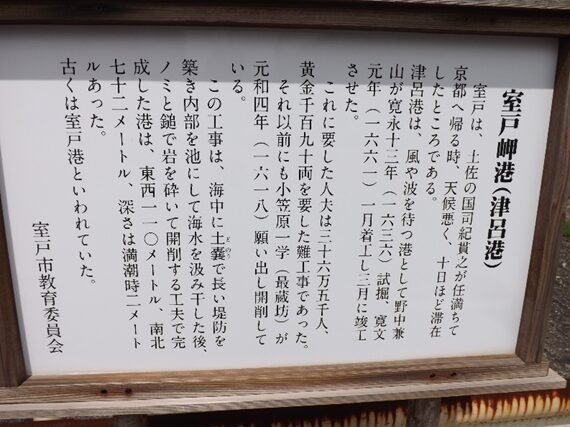

大きな 野中兼山先生開発の室戸港碑 紀貫之朝臣泊舟の處碑

城下より遠く離れた室戸にも、野中兼山の実績が残る

車で北上途中、室戸市吉良川町に重要伝統的建造物群保存地区 吉良川があったので散策しました

重厚な建物が並ぶ素晴らしい町並み、電信柱がなければと思思ってしまう

素晴らしい重厚な蔵付きの建物

さらに北上【奈半利町へ】

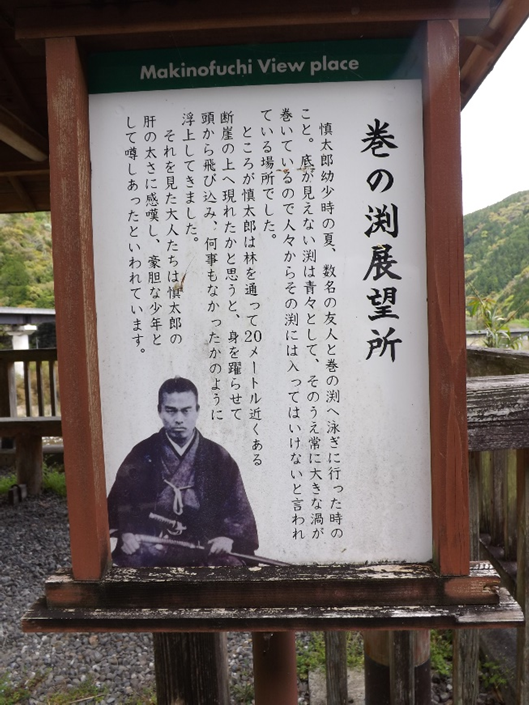

中岡慎太郎生誕地へは奈半利駅から左手に奈半利川を見ながらほぼ北へ、高速道も近くまで出来ているので時間的には早くなったがかなり山手に離れています。北川村を一望できる巻の渕展望台

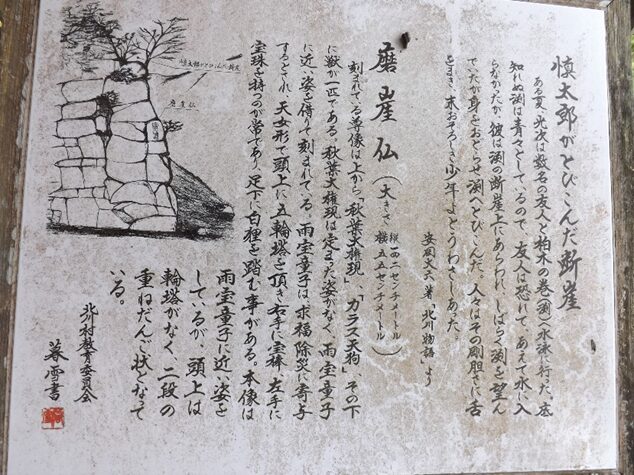

磨崖仏 慎太郎が幼い遊び場として飛び込んだとされる渕、新しく道路がつけられ国道より村まで近くなっています。幼い自分にはこの淵で泳いだといわれています。

北川村の遠望、中岡慎太郎の生誕地

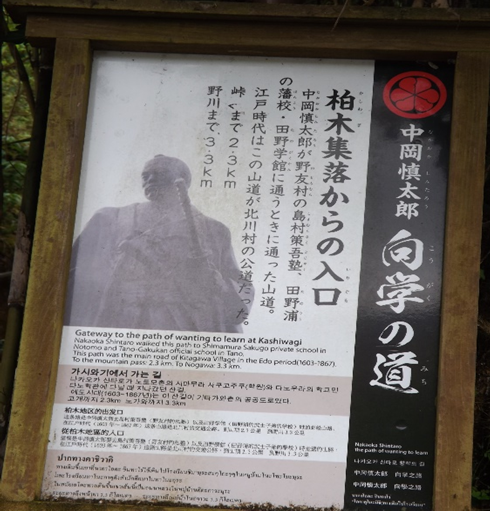

慎太郎が通った山越の道入口(当時はこの道が公道)

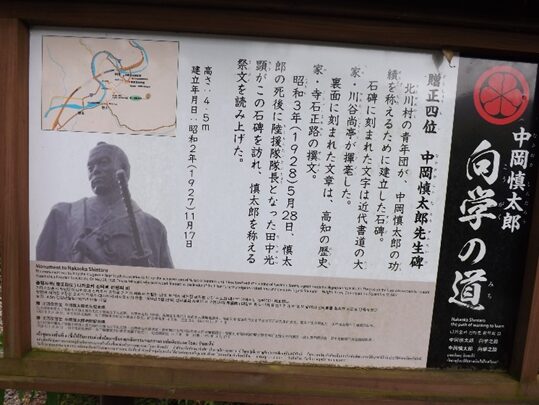

公園の碑と石碑に刻まれた文

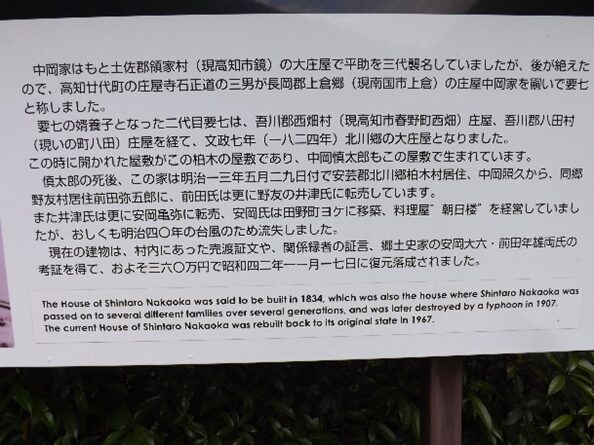

中岡慎太郎の生家、現在の建物は慎太郎没後100年祭にあわせて、昭和42年(1967)1月17日に復元された

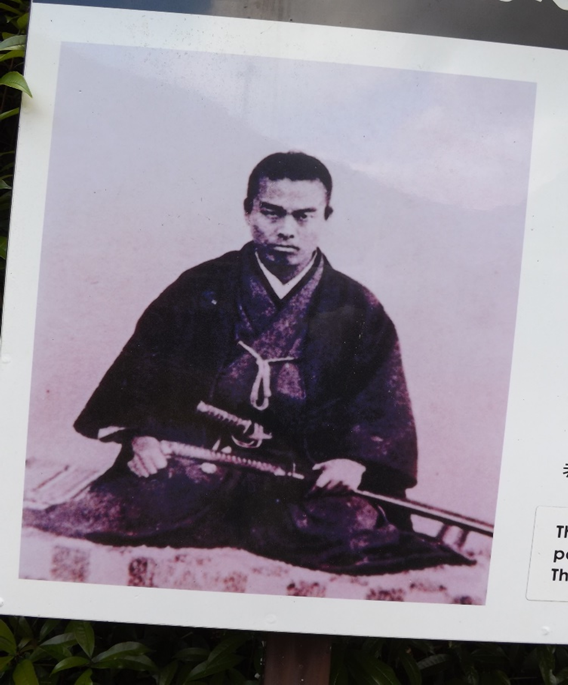

一般的によよく見る写真です

中岡慎太郎館生涯及び幕末維新について紹介する歴史資料館。立派な大きな資料館です

龍馬ほど知られることはないが、死の間際まで行動を共にした同志、龍馬より更に先を行く先見性があった人物と言われる説もある。信念と理想の人、薩長同盟のの功績(強いては日本の維新の魁)は多大。

土佐藩にとっても明治の代にいればどんなに大きな足跡を残したかと思うと悔しい。

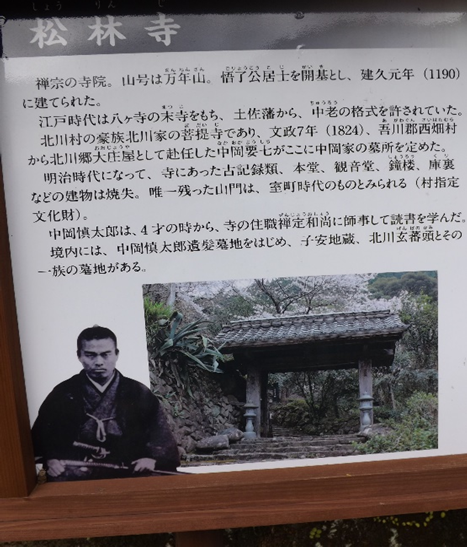

資料館の近くに、禅宗寺院万年山 松林寺建久元年(1190)創建。戦国時代の豪族北川玄番頭の菩提寺で、江戸時代には八ヶ寺の末寺を持っていたが火災で焼失、山門しか残っていない

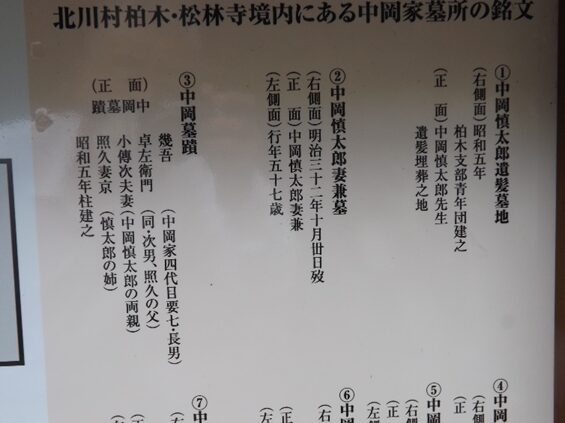

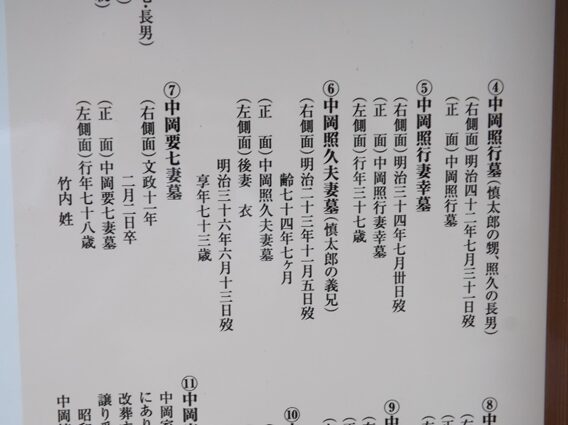

京都で亡くなった慎太郎の遺髪は故郷に送られ松林寺境内に埋葬された。 遺髪墓地の左となりに妻の兼、その隣に父小傳次・母ウシの墓が並ぶ。なお、慎太郎の遺体は龍馬と同じ京都東山の霊山護国神社に埋葬されている。

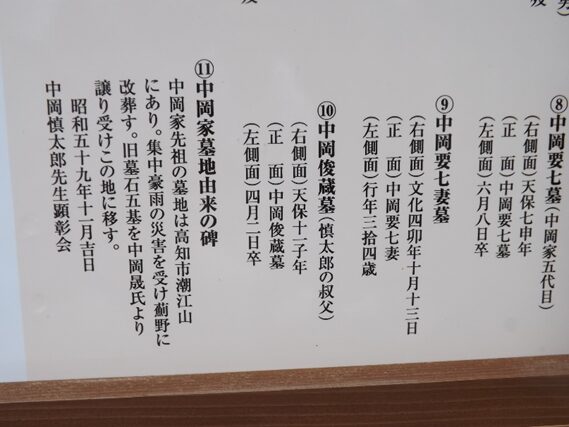

中岡慎太郎遺髪墓地と一族の墓

墓地内の 子安地蔵

慎太郎が4歳になると住職の禅定和尚について読書を学んだと伝わる。和尚を祀った地蔵堂。子授けに霊験があるといわれている

北川玄番頭道清の五輪塔 中岡家の墓地の出たところ斜面に

北川玄番頭道清は北川郷鳥ヶ森城主としてこの地を支配した。元亀2年(1571)長曾我部元親と戦い戦死

中岡慎太郎生家をああとにして

【田野町】へ

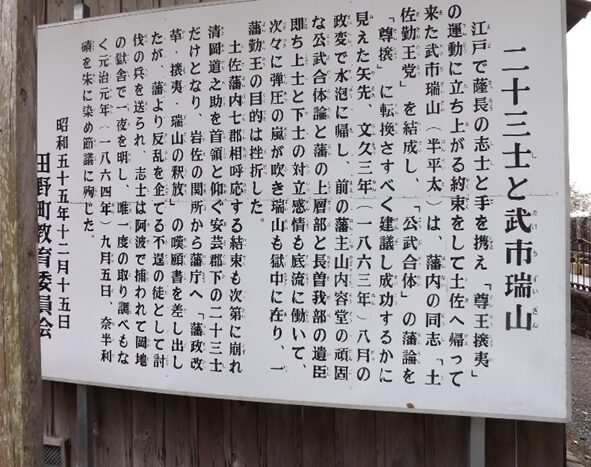

奈半利川を越えると田野町

国道55線沿いの 浄土宗 福田寺

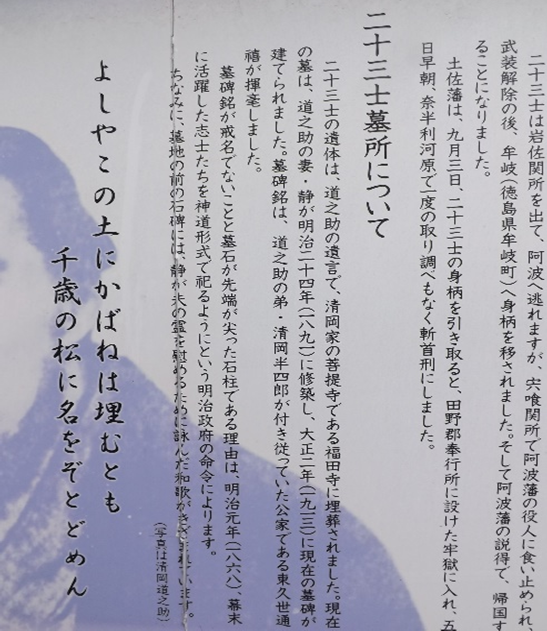

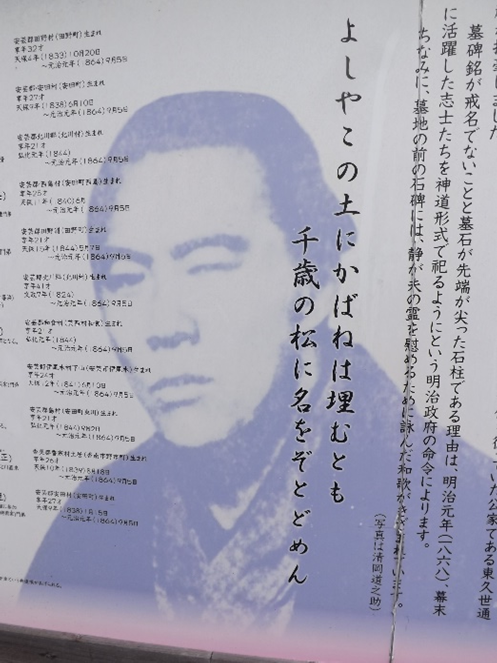

境内に野根山事件で処刑された清岡道之助らの二十三士の墓がある。清岡道之助を首領に現在の田野町・安芸市・北川村・安田町・室戸市など安芸郡下の郷士・庄屋層の人々であった。平均年齢は25歳、最年長は41歳、最年少は16歳の2人でした。

ここでも土佐の有能な志士が若い命が散っている。山内容堂によって土佐の人財がどれだけ明治維新を見ず、維新の魁となったか。山内容堂が幕末の四賢侯の一人とはあまり理解できない。

福田寺

境内の二十三士の墓

首領清岡道之助の墓 享年32歳

副首領清岡治之助の墓 享年39歳

清岡道之助の妻、静が夫の霊を慰めるために詠んだ和歌の碑清岡道之助は武市瑞山を救おうとしたが、23士と共に志半ばで処刑された勤王の志士

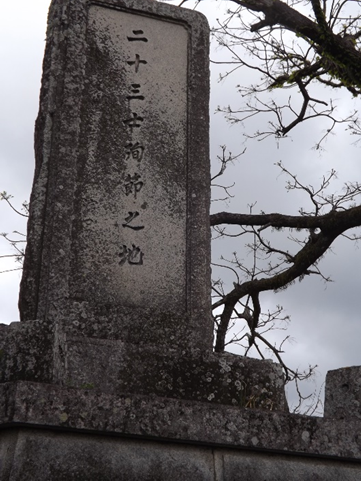

二十三士公園

元治元年(1864)9月5日早朝、奈半利川原において23名は斬首、野根山事件という。23名の遺体は福田寺に埋葬された。道之助と叔父治之助の首は高知城下の雁切河原に三日間晒された

二十三士殉節の地碑 碑面は内閣総理大臣浜口雄幸の書が刻まれている。浜口雄幸の旧邸は公園より北西に500mほど進んだ先にある

二十三士公園

田野駅周辺の街中に戻り、田野駅の南一帯は旧い町並みが残るので少し散策

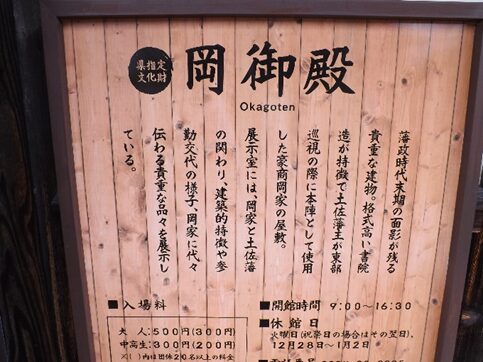

岡御殿 岡家は米屋と号した豪商田野5人衆の随一で山内家に従って田野に来たという旧家、藩主の宿泊所として使用された

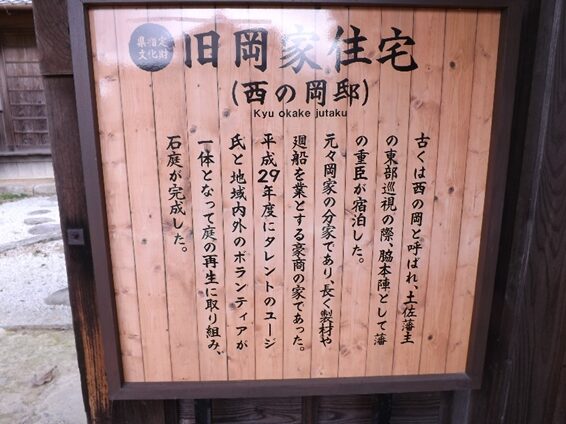

本家の岡家に対して、西の岡家と呼ばれた脇本陣

田野町の旧道沿い周辺には、田野八幡宮の鳥居を西端として東には、有沢家・隅田家・川田家・須藤家・旧田野町役場・清岡家(いずれも国登録)・旧岡家・岡御殿(いずれも県文化)、さらに濱川家・普光江家・浄土真宗長法寺(いずれも国登録)が点在する古い街である。脱藩の道と外れているので時間もなく見学はできない。

浜乃鶴酒

田野駅南の旧家が並ぶ街並みを散策

田野町の隣町の

【安田町】

安田町に入り安田川に架かる安田大橋を渡り、右(北)に折れると安田駅に着くが、その中間地安田小学校の西側に

安田八幡宮

安田八幡宮の鳥居を正面に見て、手前の路地を左に入ると高松順蔵邸跡

創建は永正7年(1510)、領主安田益信と伝わる神宝は大般若経(県文化)で奈良・鎌倉時代の貴重な宝創建は永正7年

高松順蔵邸跡

住宅跡は建て替えられているが、この辺り一帯順蔵邸跡という。高松家は郷士の家で藩主の休憩所に宛てられていた旧家。龍馬の長姉千鶴は順蔵の元に嫁いでいたのでよく訪れていたようです。今は建物の痕跡はない。長男太郎は叔父龍馬とともに海援隊士として活躍、龍馬亡き後は坂本家の養子となってその遺志を継ぎ、直寛と共に北海道開拓に力を注いだ。雨が少し強くなってきました

高松順蔵邸跡一帯

安田八幡宮に向かって右の道を北に進んでいくと右手に安田小学校があります。

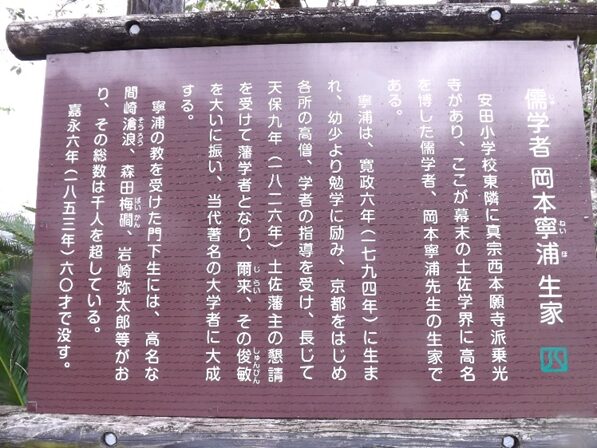

学校グランドの向かいに見える、真宗西本願寺派乗光寺が幕末の土佐藩の儒学者、岡本寧浦の生家

鳥居の右を少し進んだ右に、常行寺跡の共同墓地

安田小学校を右に見て坂ノ途中に案内板の辻を左に坂を上る

しっかり道案内板が立っています、山手への道を登る

高松順蔵・千鶴の墓は思っていたのと違って簡素である

高松順蔵 明治9年(1876)70歳没 千鶴 文久元年(1861)44歳没

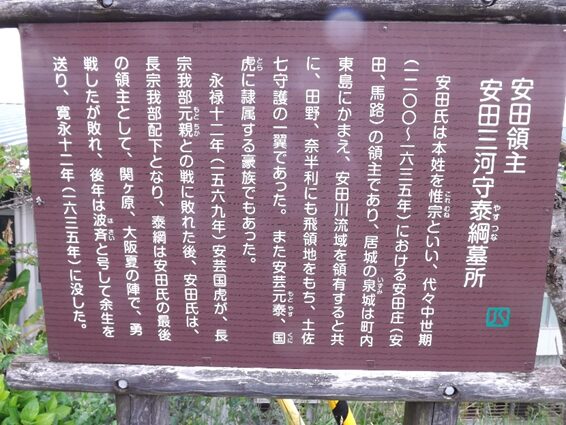

わからなかったが 安田領主泰綱の墓所の案内が建つ

安田町の西隣が安芸市、少し時間があるので市街地の史跡を巡る

【安芸市】

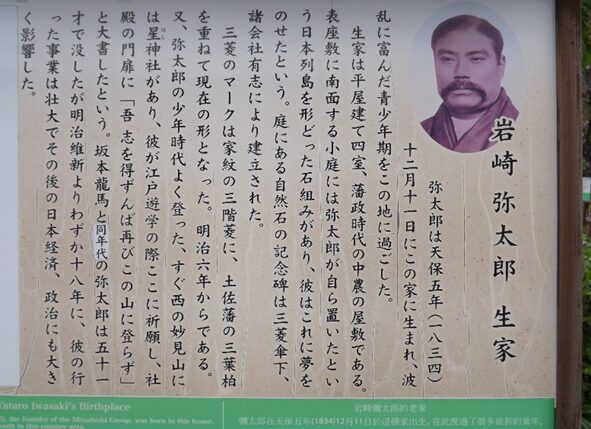

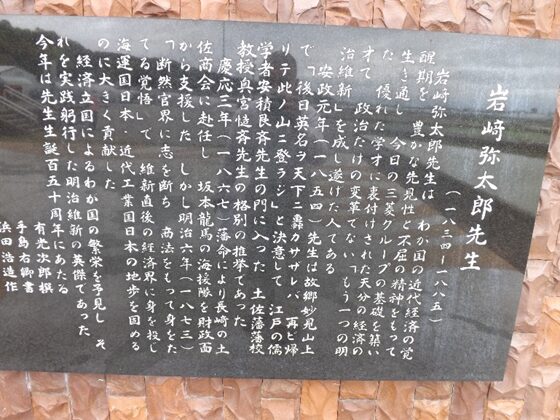

安芸駅から市街地を少し離れた井ノ口一ノ宮にある 岩崎弥太郎銅像岩崎弥太郎生家前に建つ銅像は3.30mのブロンズ像、

関西7年(1795)頃に建つ。竹垣に囲まれた敷地に茅葺き寄棟造りの平屋

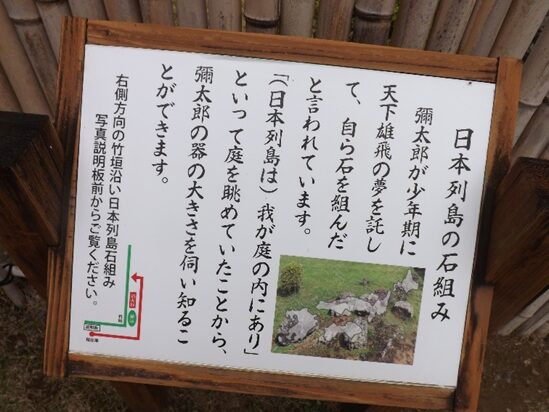

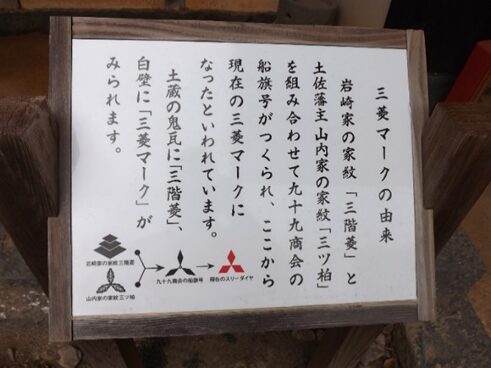

主屋に向かって左に、三菱関係諸会社有志によって建てられた自然石の記念碑

裏手に建つ、穀物蔵

弥太郎邸より東北に走ったところに、山内家の家老で、安芸を治めていた五藤氏の遊園であった内野原公園

安芸城跡から北へ約2.5㎞地点、新田開発の灌漑用のため池広さ約2haの弁天池。藩政時代後期に遊園所となっていた。高台には茅葺kの35坪ほどの延寿亭と呼ばれる五藤氏の休憩所がある。

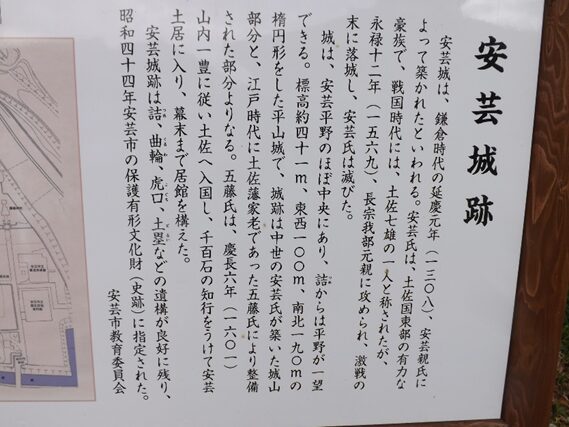

安芸城跡

公園より南に走り安芸川を渡ると、小高い山が安芸城跡。安芸城は藩政期時代は土佐藩主山内家の家老五藤氏が治めていた。延慶元年(1308)安芸親氏によって築かれたといわれる安芸城は、戦国時代まで安芸氏の居城であった。標高41m、東西100m、南北190mの平山城であった。

安芸氏は、壬申の乱(672)で敗れ、土佐に流された蘇我赤兄の子孫と伝わる。土佐の東部で最大の勢力を持っていた。戦国末期、安芸最後の城主安芸国虎は、長曾我部元親と対立を繰り返すが、永禄12年(1569)7月ついに将兵の命と引き換えに降伏、菩提寺浄貞寺で自刃して安芸氏は滅びた。

安芸城跡全景

城内正門跡

正門入り口の堀

五藤家安芸屋敷

江戸時代土佐藩家老として高知城の南に高知屋敷を、また安芸土居にも屋敷を構えた。

安芸城の麓一帯には屋敷や蔵、馬小屋などの棟が並び広大な土居屋敷を構えていたが、明治になりすべて取り壊された。

明治20~30年代にかけ寄棟造りの主屋や離れなどが建てられ、その南面には庭園が造られ、平成20年国の登録有形文化財に指定されている。

さらに奥に進むと、歴史民俗資料館の傍に

毒井戸跡

永禄12年(1569)7月、長曾我部軍に包囲され奮戦、籠城24日するが東安芸川の対岸よりの火矢により城は炎上。その間、敵に内通するものが井戸に毒を投じた。国虎は残された全兵士と農民の助命条件に降伏、自ら菩提寺の浄貞寺に入り自決した。以来この毒井戸は安芸城落城を早めた原因の一つとして今に語り継がれている。

安芸市立歴史民俗資料館と隣の安芸市立書道美術館

歴史民俗資料館には五藤家に伝わる美術工芸品や、弘田龍太郎、岩崎弥太郎に関する資料が展示

正面奥突き当り藤崎神社

元亀元年(1570)、織田信長の越前朝倉氏攻めの折、山内一豊が左の目尻から右の奥歯にかけて矢を射られ、重臣の五藤為浄は草鞋のまま一豊の顔を踏み矢を抜き取った。慶長6年(1601)土佐藩主となった一豊は為浄の武功を重んじて、五藤家に安芸を預けた。為浄はわらじを家宝として藤崎神社のご神体とした。

14日はここで終わり、安芸市内のホテルタマイにて宿泊

レンタカーでの移動で歩数は少ない 正面奥突き当り

藤崎神社

元亀元年(1570)、織田信長の越前朝倉氏攻めの折、山内一豊が左の目尻から右の奥歯にかけて矢を射られ、重臣の五藤為浄は、草鞋ののまま一豊の顔を踏み、矢を抜き取った。

慶長6年(1601)土佐藩主となった一豊は、為浄の武功に重んじて、五藤家に安芸を預けた。

為浄はわらじを家宝として、藤崎神社のご神体とした。

14日はここで終わり、安芸市内のホテルタマイにて宿泊

レンタカーでの移動で歩数は少ない 12.911歩

コメント