2022年4月16日

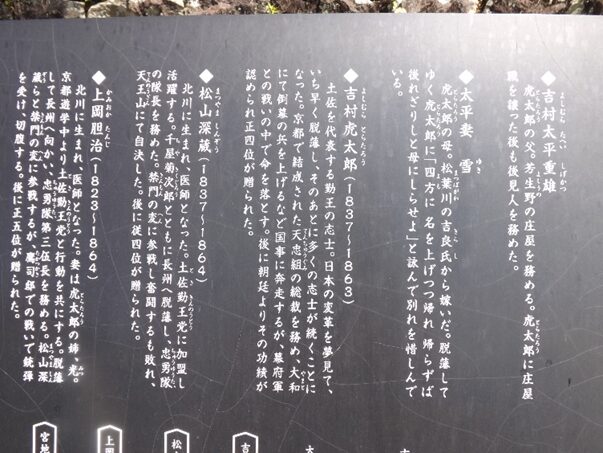

土佐の東部地方を2日間で回り寄り道をしたが、是非行きたかったところで大満足。

今日より脱藩道に戻り歩きます。昨夜泊まった「葉山の郷」を7時12分のバスに乗り船戸バス停まで、

葉山から梼原までの区間は2度歩いているが、もう少し残っているところがあるので、本格的に韮が峠は明日からとなります。

【本日の予定は】

- 船戸から四万十源流地途中の、堂海公園へ

- 前回、力石入り口から吉村虎太郎生家への道、尺能峠まで車で送って頂きお礼に立ち寄る

- 再度新田で、虎太郎・シベリア虜囚の像を見る

- 北川地区の天忠神社の旧道

- 宮谷の旧道、前回虎太郎の脱藩の道の宮谷地区で1㎞ほど車に乗せて頂いたのでその間

- 1回目2回目と踏破できなかった、当別峠の3度目の挑戦

葉山の久保田橋から宿泊先、「葉山の郷」ここから18分間バスで移動

第1回目雨の中歩いた布施坂越えが、今日の天気ならいいのだが時間日数的に無理なのが残念

船戸バス停7時35分スタート。脱藩道からかなり外れて舗装の山道を上りますが、交通の便がないので歩いて、行きたかったところ。堂海公園へ、今回寄れないがさらに谷間の舗装道を上っていくと、四万十川源流点。

国道197号線の船戸の交差点から奈路集落を抜けて堂海公園への道。約4㎞車の通れる舗装道の登りを進む、片道約1時間、7時35分

奈路集落にある、菓子工房・総菜工房・カフェの満点の里

四万十川を渡る、源流点まで7㎞

橋を渡ったすぐ右に 石造りの祠

暫く歩いていくと右手に鳥居

奈路の集落の北端にある神社。

神社の手前左に建つ民家の人と少し話をすると、以前NHKが四万十源流をテレビ撮りに来た時教えてあげた場所があるからと、神社の東側の渓流に下る道があるので寄ってみたらと教えて頂いた。下り道の草も刈ってあるので寄ってみたらと教えて頂いた。あと2ヶ所もよいところを聞いたがわからなかった

テレビ撮りした場所で綺麗な水です、四万十川の上流

奈路から中村への道

道が少し坂道を登りながら峠への曲がりくねった道を進みます。この先蛇行した峠を越えます

車の通れる舗装道路で助かるし、めったに車が通らない

8時35分、堂海森林公園到着、8時35分で丁度1時間

このような山の中に何故二人の像が立つのが不思議であった。第1回目歩いた時、朽木峠を下り、葉山の197号線へ出るまでの西谷の集落に、古さを感じる二人の五輪塔の墓を見学した。確か下でおじさんと話したときに、その時はよくわからなかったが、帰ってきてから調べると、共栄橋手前を右に入ると寺山の大銀杏がある、五山の名僧絶海中津の誕生地の伝承をもつ明王山臨済宗金光寺跡。さらに北に中村集会所を過ぎたところに義堂周信の誕生碑があると書いているが、その時点ではわからなかった。今歩いてきた県道沿い近くに二人の誕生地があるからだろう。

両僧とも若くして京都に上り、天竜寺の夢窓疎石の弟子となり禅を志し、のちに五山文学の双璧として室町幕府の足利義満に仕えた。私は浅学で龍馬脱藩の道を歩くまで恥ずかしながら両僧のことは知らなかった。でもこの地方、当時としては山深い田舎にかかわらず沢山の優秀な人々が出ていることに驚きます。要因は何故だろうと?

右T字路を左に下ると四万十川源流センター「せいらんの里」。また真直ぐ上っていくこと3.3㎞で四万十源流点に行けます。源流点まで3.3㎞ならいけないこともないが、帰りのことを考えるとやはり無理です。

案内標示があります、合格祈願と書かれています、お参りすると合格間違いなしかな

少し休憩した後同じ道を下ります

船戸町の197号線に戻り、堂海トンネルを潜る旧道は左に大きく迂回する、1回目に歩いているので今回歩きません

堂海トンネルを抜けると壁地峠越、2回挑戦したが峠頂上は廃道化しており壁地トンネルを抜ける。

鳥出川地区を進み、力石地区で前回吉村虎太郎の生家への旧道の登り口が廃道化していて、車で途中の尺能峠まで送って頂いたお礼に立ち寄りました。

その時の話で尺能峠から逆に山道を歩き500m程東に進んだところで、小さな谷川の橋を渡り少し左にカーブそして、右にカーブし車の通れる幅の地道をまた500m程戻り、ご自宅の上あたりに出たと思いますと話すと。

おじさんは、その道は少し北方向の道でこの上から少し離れたと、小さな谷川に架かる橋を渡ると、すぐ右斜め林の中に入り、尾根道を進むとこの上に出てくると話され、少しおかしいとは思っていたがやはり間違っていたようです(二回目参考に)。おじさんも

ただ、ブームの時以降おじさんもも歩いていないので、多分、虎太郎が通った旧道は橋からここまでの道はすでに藪化して消えているだろうと。今では歩く人がいないとのことでした。

力石から新田へ、1回目に見学しているが今一度虎太郎の銅像を見てみたい。

虎太郎は土佐勤王党四天王の一人、龍馬・虎太郎・慎太郎・瑞山、何度見ても素晴らしい銅像

銅像の後ろに並ぶこの地方から出た志士達の墓碑

虎太郎の銅像の背後の高台に東津野中学校その給食棟の近くに シベリア虜囚の像「叫びの像」

下から見た銅像

1回目の時も歩きましたが(参照)、新田を過ぎ北川集落に入ります。北川集落からも勤王の志士が誕生しています。

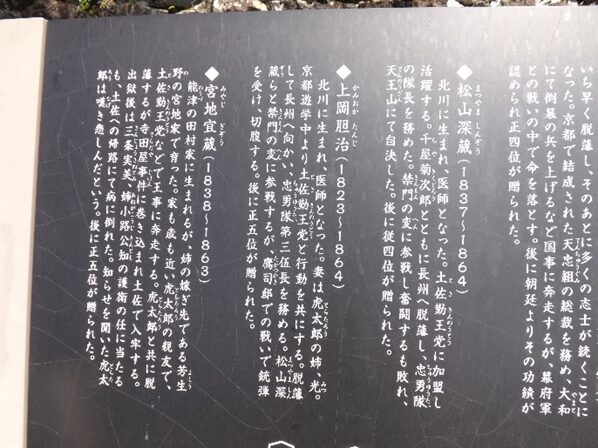

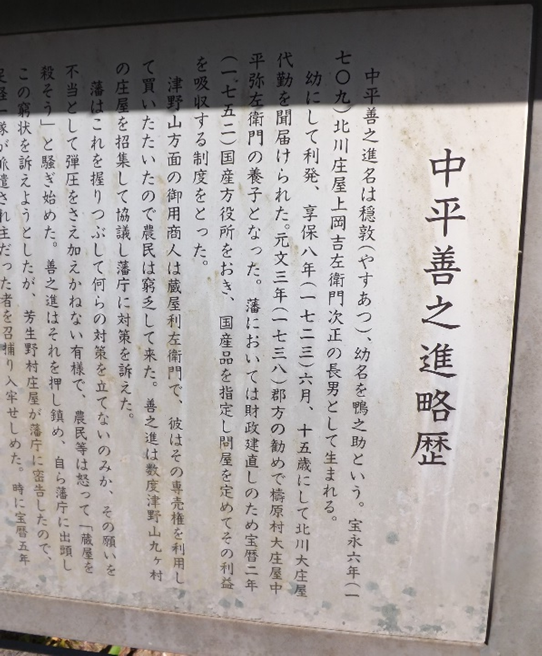

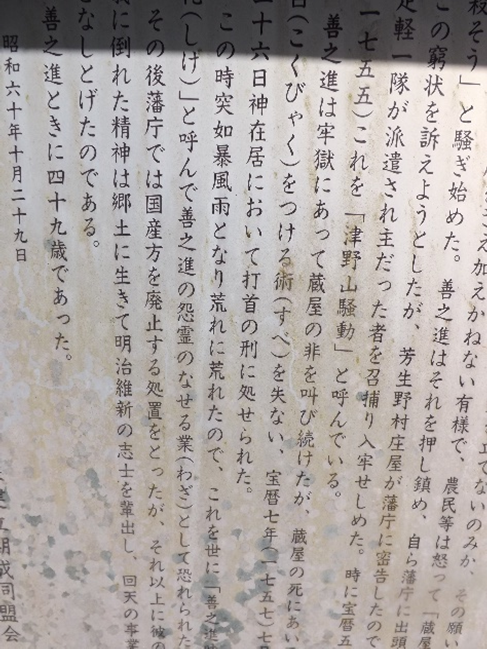

上岡胆治・松山深蔵及び津野山騒動処刑された大庄屋中平善之進の誕生地

ある資料では上岡胆治の案内表示の処を右に折れて、向かって右上の坂道が脱藩の道と記載されていますので一度挑戦します。1回目の時はこのまま舗装道を天忠トンネルの前を川沿いに進みました。行政の案内はそのようになっています

【天忠トンネル上の旧道を探索してみます】

民家の前を抜け小川に架かる橋を渡り、細い坂を上る

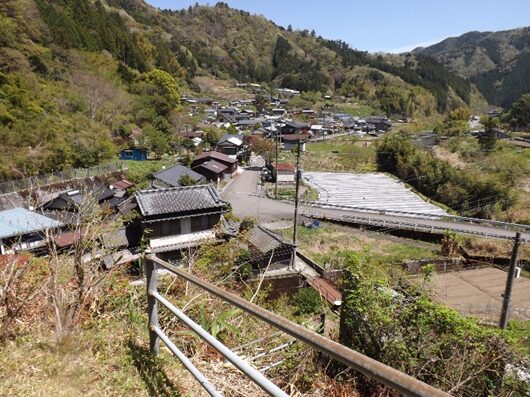

坂を上り振り返ると、北川の集落が見える

丁度、天忠トンネルの上あたりに 天忠神社

真下が天忠トンネルの出入口に当たる

トンネルの上が小さな峠の頂上で先は下っていますが、少し先で小さな谷川を横切りましたが、その先はすでに藪化しているようで進めないので無理しないで元に戻ります。かつてはこのまま真直ぐ下って行って、左の川沿いの道に合流していたようです

天忠神社の鳥居

下から見たところですが神社の鳥居前を進み、林と林の間の低いところを南西に抜けて大田地区の手前で1回目に歩いた旧道に合流していたと資料にありました。ここから見ると歩けそうですが完全に藪化していました

大田地区を宮谷川に沿って進む旧道は1回目に歩いているので、直線の天忠トンネルを抜けます。

天忠トンネル、結構長いようで出口が見えませんが、でもどのトンネルも歩道幅が広く安心して歩けます

天忠トンネルを抜けたところ宮谷橋国道高架の下、旧道沿い宮谷川の傍にある 江戸期の見渡地蔵

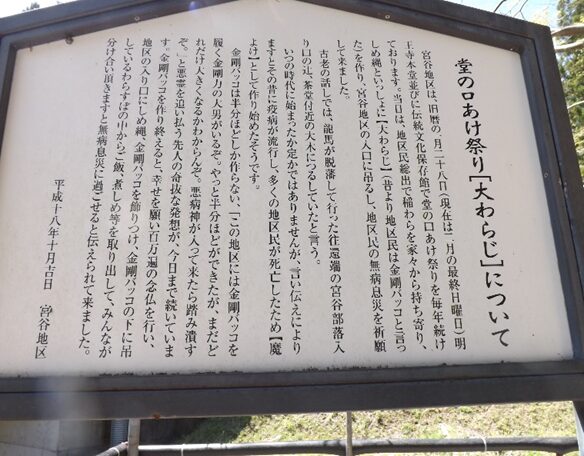

宮谷バス停の宮谷川を背にした「大わらじ」、脱藩の道は、2回目に歩いた宮谷川対岸です。

1回目の時は確かこの大わらじはなかったと思うが

前回、吉村虎太郎の生家から宮谷に抜ける途中で、右(北)に1㎞ほど入った上谷地区辺りから車でここまで送ってくれた親切なおじさんの言葉を断れなくここに来たので、今日はその地点まで行って戻ってきます。やはり途中抜けると完歩と自分では言えないルールがあります。2回目の吉村虎太郎生家からの旧道参照してください

【虎太郎の宮谷の旧道補足】

上谷地区の須山バス停(土・日以外、1日2回)まで登ってきました。背後の山に向かって右(東)から、虎太郎生家の道。向かって右の道を前回下ってきた

変則交差で左の道を下っていきます

虎太郎を知る人にとっては、生家より山越えをして梼原への道を急ぎ、宮野々から九十九曲がり峠を越えて愛媛県長浜へ、脱藩時点で覚悟はしていただろうが、1回目脱藩時には捕らえられ土佐に返されるが、翌年の文久3年2月龍馬より1か月ほど先に再び脱藩、同じ年8月土佐から那須信吾ら17名が参加した「天誅組」総裁として。私利私欲のためでなく明治維新の「魁」になり、同年9月27日、27歳の若さで戦死。この時点ではまさかそこまで早く死ぬとは思ってもいなかっただろうが。しばし想像しながら下っています。多分このような潔よさも郷土の誇りとして、人々には今も変わらぬ絶大な尊敬をされていると思う。

余談だが、土佐の志士達も含め、若い志士たちが日本のために、私利私欲を捨て有能な命を数多くなくなっている。明治に入り、このような志士たちのおかげで新しい日本が出来たが、受け継いだ者たちの多くは残念ながら私利私欲に走った者が多かった。そのようなために若い命を捧げたのではない。そのようないろいろ思いながら下っています。

下る途中より振り返ったところ旧道は、舗装道に改修されていますが、虎太郎が庄屋時代梼原に通った道、また最後の脱藩道の道に思いを馳せます(この道が正しいかどうかわかりませんが、この辺りを下って行ったには間違いない)

谷川沿いに下下って行きます

ようやく宮谷の民家が見えてきました

宮谷の旧道に突き当たり右へ、左は「大わらじ」の前です。1㎞ほど下ってきてようやく、2回目の虎太郎生家からの続き道を完歩出来ました。

旧道はすでに歩いているので国道197号線を進み、どうしても当別峠《(とべつとうげ)、地元の人には、「とべつとう」と言わなければ通じない場合が多かった》の峠越えが1回目、2回目(参照してください)も失敗でストレスが溜まるので、もう一度3回目を挑戦するため、当別トンネル手前まで歩く。

【3回目の挑戦】

国道197号線の当別峠トンネル手前で、右に分岐して、左に国道を見ながら200m程進み、トンネル入り口の北側で300m程坂を上ります。そして正面に旧当別トンネルの入り口の前に出ます。ここで左に折れるところまでは同じです。

トンネル手前を左に折れた上りの地道を振り返る

少し上で土砂崩れ跡のような斜面と擁壁コンクリートが未補修のまま置かれています

ある資料ではこの辺りから上り、旧トンネル上を蛇行しながら越えていたということです。この付近の標高は約470mで最上部の峠は530m程だから60m程は急斜面を登っていたと思うが。登り道らしき痕跡がありません。ブーム時の資料だからすでに消失しているようです。やはり3回目もダメで、諦めて旧国道のトンネルを潜ります。

旧当別トンネルの入り口左に折れた、正面の倉庫の向こう辺りから旧道は上って、旧トンネルの上に出て峠に登っていたと想像できます。そのあたりに短いが旧旧トンネルの入り口を右に見て峠を越えていた、大名行列の通る旧道でないしその様な道があったのでしょう。

何か3回目も納得できない。もし研究されている方がおられたら教えてください

1回目と同じく旧国道のトンネルを抜ける。向かって左の上あたりから峠に登っていたようです。

向かってトンネルの口の上奥に更に以前の旧旧トンネルがあったようです

トンネルを抜けて振り返る。向かってトンネル口の上左側辺りから右に越えて下ってきていたようです。この直ぐ後、大袈裟ですが奇跡が起こります多分、2回・3回の苦労を神様が見ていたのでしょう

トンネルを抜け70m程進んだ左手に坂を上る道があります。奇跡というほどの大げさなものでありませんが、1回目は雨が降っていたし気が付かなかったが、ヒョットしたらと思って少し上ろうと80m程入ると左手に

まさに左のトンネルの上部から下ってくる地道が現れました、旧国道のさらにその前の旧旧道に間違いないと小躍りした瞬間で脱藩の道です。今までの疲れが一気に吹っ飛んだ

向かって右に下ってきている旧道、当別峠を西側から逆に歩けるところまで探ってみます。

100m程登っていくと、左トンネルの出入口の上に来ました、左の道側が崩れかけていて危ない。近い将来下の道に崩れるのではないか。この道は人の往来もないが少し補修が必要かも(正面下はトンネル入り口の旧国道)

すぐ先で旧道は左にカーブしています(トンネルの上)。左にカーブする右側に上から下ってきていたような旧道の跡らしきのがありますが、すでに消失しています。資料は脱藩の道ブーム時で、それ以降歩く人もいなければ、手入れもしないから当然かも、行政も推薦していないから案内板も皆無。

当別峠から下ってきていたと思われる道の出口辺りの跡が、二か所隣り合わせであります

想像するに、最初の方が近いと思う。

上部を下から見ると間違っているかもしれませんが、当別峠の頂上辺りでないでしょうか頂上の切通が見えるようです。正しければ、たとえ登れなくても大満足です。1回目2回目の時、頂上の切通しの所で突き当たったところ辺りと思う。

カーブした先も道が続いているので行ってみます、道は左に鋭角に曲がり更に右にUターンのように蛇行して登っています。旧旧道でかつては軽の車1台通れそうな道幅の地道です。

当別峠に達していた旧道で確か地図上では、短いトンネルが峠に出る手前にあるのですが、もしかしたら峠まで逆に歩いていけるかもと期待

街道跡のような素晴らしい旧道です後で調べると明治に入っての旧道と記載されています。

江戸期の道は、峠から前述のトンネル口の上に出ていたのが街道であれば脱藩道です。それでも明治期にできた旧道です、正面奥に送電線が建っています

蛇行しながら坂を上り奥に入っていきます、道は狭くなってきました。旧道のトンネルの上、北側辺りだと思います。

明治の旧道もここまで、トンネルは見えませんがこの直ぐ先にトンネルがあるはずですが、この先の道は藪や雑木で道が消失しているようで、危険なのでこの辺りで引き返す。多分トンネルを潜ったすぐに当別峠だと思う。

3回目でようやく当別峠越大満足。諦めず頑張った甲斐があった。春だから良かったが夏や秋は無理と思います

元の峠上り口に戻ってきました。1回目の歩いた時はトンネルを潜りそのまま旧国道を歩いて高野に出ましたが。今回はその時、左に見えていた脱藩道を下っていきます(1回目参照してください)

前述の舗装道を横断して小屋の所右に少しカーブ

カーブした先の道

ここまでくると、畑もあり道跡が残っています。国道の左(東側)を下っていく道

快適な素晴らしい旧道です、説明はないが下る道です

てください

緩やかに下っています

右から道が合流してきます、少し平らな広場になっています

合流点から今下って来た道を振り返る左に国道が見えます、向かって左の鋭角の道でありません

突き当り道が途切れていますが、正面のガードレール1m程切れたところに下り階段が設置されているのでそこを下る

脱藩道として案内表示はどこにも立っていません、行政の脱藩ウオークは下の旧国道を歩くのでしょう

鉄の柵もかなり錆びついているところを見ると、龍馬ブームの時に取り付けたものかもしれません

正面が開けてきました

高野に下ってくると舗装道に出て、ぼういし橋でその先、池や畑で旧道は消失しているので一旦右の国道に出ます

ぼうし橋から下ってきた道を振り返る

ぼうし橋を右に折れ、一旦国道に出ます振り返ったところ。

1回目も二回目もは向かってトンネルの口左の道を下ってきました、今回正面の小山の右に下ってきた。旧街道を歩いているものにすれば厳しい道であっても冥利にお尽きるものです

消失した旧道は国道で、100m程で再び左に下る

振り返ると、池と畑等でかすかに小さく見える、ぼうし橋まで旧道は消失しています

前方に見えた歌舞伎橋を潜り、1回目2回目も通った高野へ出る

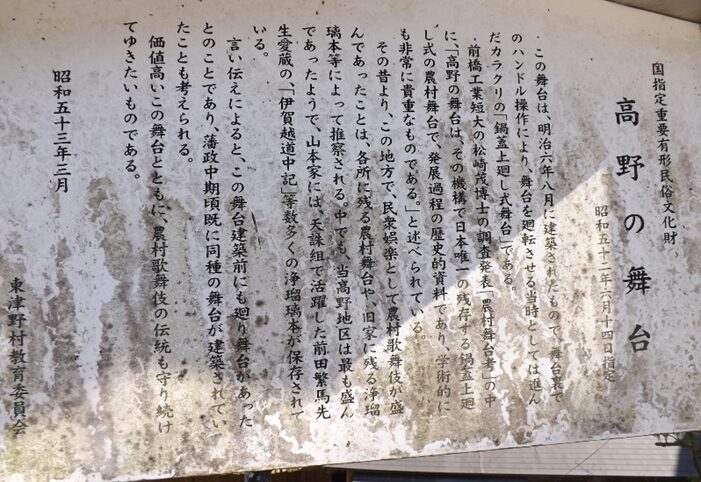

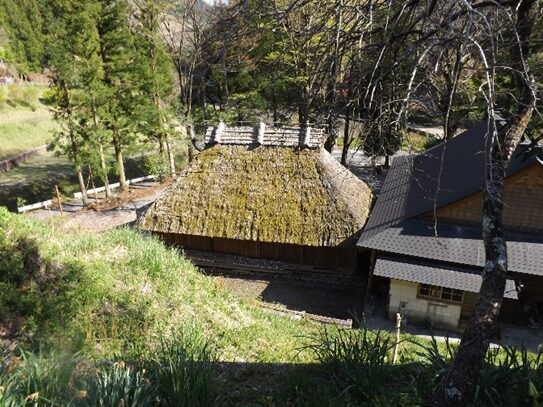

高野舞台

珍しい床上で回転する鍋蓋上回し方式の回り舞台。4年に一度農村歌舞伎が上演される。他にも宮野々の白尾神社・四万川の円明寺・越知面の三嶋神社(すべて梼原町)、津野山舞台と呼ばれている

高野の三嶋神社

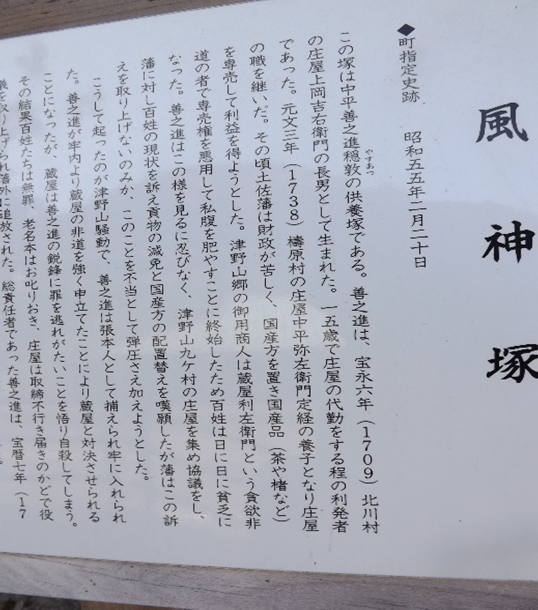

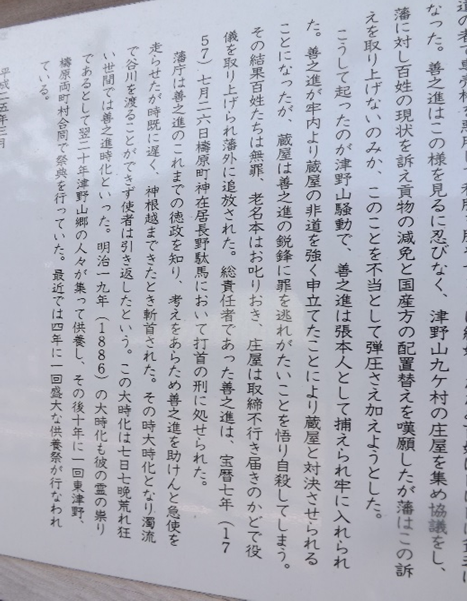

三嶋神社の北側の国道向かいに 風神鎮塚

処刑された中平善之進の供養塚

中平善之進像

高野舞台を上から見る

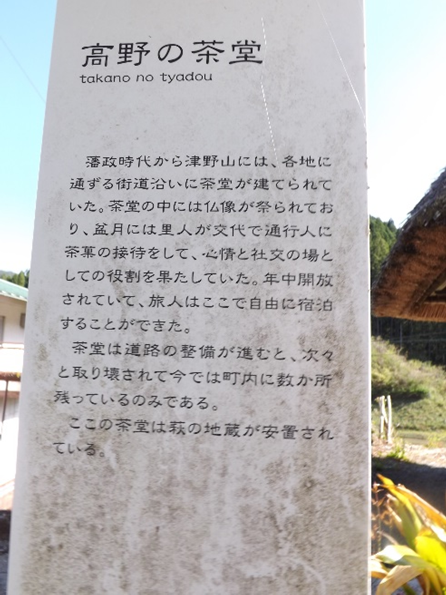

国道沿いに建つ 高野の茶堂

高野で梼原行きバスを1時間余り待ち、梼原までバスに乗り移動。

1回目にこの先梼原までの、風早峠越・野越峠・神根峠越・梼原への道は歩いているので(参照してください)。

いいところです

今日の宿泊ホテル、ゆすはら雲の上ホテル別館マルシエユスハラ素晴らしいホテルであった。再度泊まりたいホテルの一つです 本日の歩行 44.112歩 28.67㎞

愈々明日から脱藩の道の後半、韮が峠からの大洲の長浜まで歩きます。ほぼ2日間は山の中を歩きます、一人歩きですので心配やら愉しみやら複雑な気持ちです。明日からの為に今日は早く寝て英気を養います。

コメント