1回目 2011年4月 榛原~高井

2回目 2014年3月 高井~御杖 歩きました

それ以来、伊勢本街道歩いていなく未完となっていたので今回後半を一気に歩きます。

2025年2月17日~19日

御杖の土屋原笹及~伊勢内宮

【2月17日】

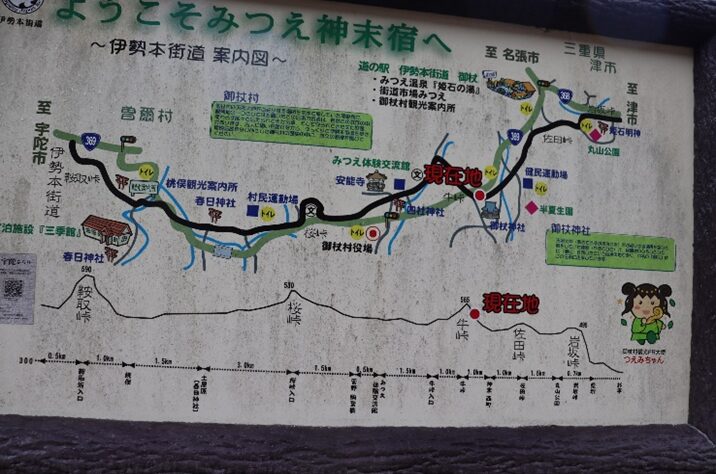

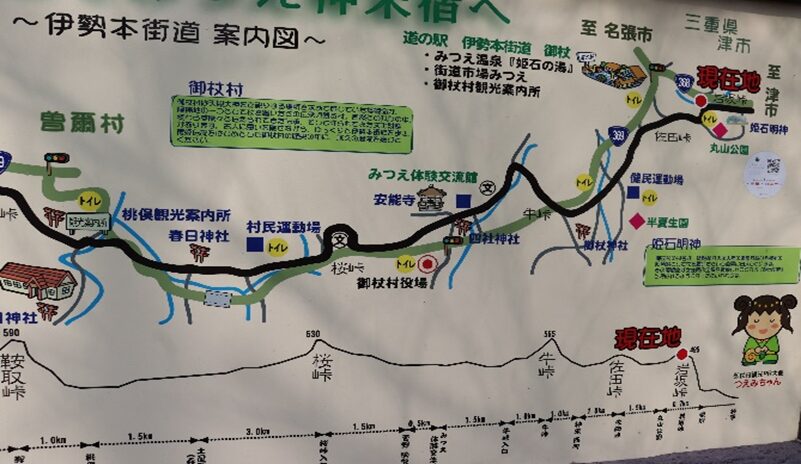

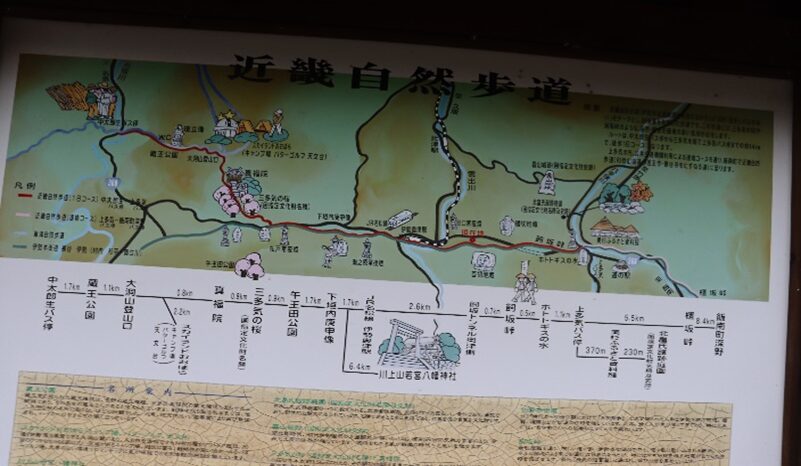

土屋原笹及~桜峠~牛峠~神末佐田峠~岩坂峠~美杉町杉平~伊勢奥津駅前~飼坂峠~上多気

交通の便が悪く、自宅からJR高野口駅5時47分出発、橋本で乗り換え、五条で乗り換え、吉野口で近鉄に乗り換え、橿原神宮駅へ乗り換え、近鉄八木駅で乗り換え、榛原まで、榛原駅前からバスで掛西口までまたバスに乗り換え土屋原笹及バス停まで、何と着いたのが9時15分で9時20分スタート。今日一日歩くより時間的ロスがこの後も続きます

バス停よりよりスタート笹及川を渡り国道より左に入り、桜峠を越えます。

2014年3月以来だから何と11年振りになります。何故完結していないのだろうと不思議に思う

ここを左に折れて、桜峠を越えるところで道がわからなくて終了した

入口に桜峠への伊勢本街道の標柱が立っています

100m余り山道への道を進みます

11年前、如何にも旧道の様な右への道があります。この道が桜峠への道と思って入りました。ところが50m程先で道は消失、前回来た時もここで迷ってしまい、国道に戻り車道を歩き御杖小学校まで行ってバスで帰宅した。

右の道を見てすぐ先突当りに作業している夫婦の方がおられたので、桜峠越を聞くと、その道でなくここを左に折れてもう数十m先右に入ると教えて頂いた。よく間違っていると教えてくれました。確かに標示があります

数十m先に右に入る細い道がありました、案内標示も立てられています。

前回ここまで気が付かなかった、道と言えないほどの狭い道です

【桜峠】への短い峠道です昔山城屋という峠茶屋があったそうです。本当に短い峠越道でした

細い道を抜けると、さすがに素晴らしい峠道に変わります

峠を抜けると右前方に御杖小学校のドームの校舎があり、その横に下って行きます

学校を右に見て下って行きます

どんよりとした空で雨が降りそうです暫く車道を進みます

前谷の集落少し左に迂回

左手に 石碑

すぐさきで右からの車道に合流

暫く車道を進みますが、歩道の幅が広く助かります

西川地区に入り、車道を右に左への旧道を進むかつての萱野宿

左手大木に袂に 石仏が並んでいます

萱野宿跡の旧道を進む

右に萱野川に架かる橋を見て左にカーブする

街道風景の街並み

萱野宿を振り返ると、遥前方に小さく御杖村役場が見えます

右にカーブする手前に 四社神社

古い 御手洗い井戸

菊花石 が祀られています

街道に戻ると右奥に四社神社の杜

街道沿いの大きな家

宿の終わり右手に 道標よくわからないが右に下る旧道を指しているのか分からないので真直ぐ進みますこの先で右に折れます

少し進んだ右に折れる辻で 牛峠への旧道へ

牛峠への気持ち良い道

左に 磨崖六字名号碑

素晴らしい緩やかな坂道を進みます

左高台に 石碑がありますがよくわからない

峠が近くなってきたようです

T字路に出ます、この辺りが改修されているので【牛峠】 という感じがしません

先ほどからさほど強くありませんが雨が降ってきましたT字路を左に折れて峠を振り返ったところで下ってきました

車道を少し下りますと、右に入る道があります

右に入り、すぐ左に折れる道が二筋あるので手前の道を下る。先ほどの道が左に並行して下る撮れていませんが左の

山(標高660m)秋葉城址(神木城跡)

真直ぐな下り

坂の途中に 峠子安地蔵尊の祠

右から道が合流します

そして分岐を右に 左角に灯篭

灯籠 の袂隠れるように 道標 「いせみち」

分岐を右に進むと神末川に架かる橋を渡る正面に大きな民家の前を左に折れて川沿いにのようです

川沿いに400m程進みます

次の橋を右に見て突当りを右に折れます

左の橋から見た神末川、相変わらず雨が降り続いています

右に折れて敷津に入ります

神末川の支流の谷川に沿って緩やかに上っていきます

やがて 【神末佐田峠】に至ります。峠と言っても舗装で改修されているので大した厳しさは感じられません

峠の 道標の傍の 六十六部供養碑道標 幸い雨も止み日が当たります

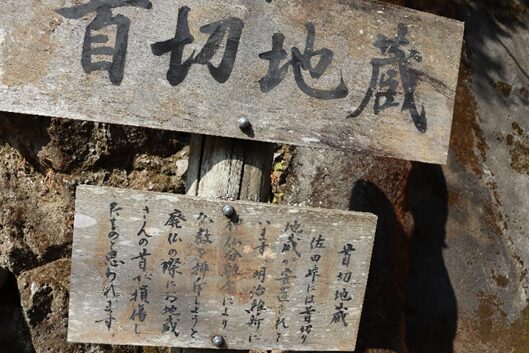

道標の傍の 首切り地蔵 明治維新に神仏分離令により仏教を排斥しようと廃仏の際にお地蔵さんの首が損傷したものらしい

峠を下ります

神末佐田峠を振り返る

敷津の街道を進む

道が分岐します、その角中央に 道標右の道を進みます

田畑の広がる中の街道を進む

山のことはよくわからないが、前方に見えているのは、大洞山(標高985m)か

月見岩 倭姫命がこの岩の上から中秋の名月を鑑賞されたと伝えられている。敷津七不思議の二であると記されている

倭姫の手洗い井戸跡

夏季旱天でも、この清水だけは涸渇したことがない霊泉である。敷津七不思議の四であると記されている

夫婦岩 土をよけて高くあらわしておいても、恋しがっていつの間にか元通り沈んでしまうという。離すと泣くといわれる。敷津七不思議の三

弘法井戸 旅僧が杖でほると良水がわいた、その僧は弘法大師であったといわれ、霊泉を弘法井戸と称している。敷津七不思議の五

弘法井戸の前の街道を進んでいきます

金壺石 この石の上で毎年正月元旦の朝、金鉱が湧くと伝えられている、敷津七不思議の五

長閑な山里の旧道をゆっくり歩いていきます

伊勢街道・姫石明神の案内板、雨は止んでいますが何時降ってもおかしくない空

広々と綺麗に整備された場所に出ました、丸山公園と記されています

憩いの場所ですね一日弁当をもって家族でゆっくり過ごせるようです

【佐田峠】

公園から車道を進まず、右への整備された急坂を旧道は下ります

下った下から見上げたところ

景色は一変して山の中の道に変わります

案内表示に 【岩坂峠】 と記されています

今まで何度も案内があった 姫石明神 倭姫命が女性病を祈られたところから姫石と言われるようになった。敷津七不思議の七

可愛らしい小さな鳥居が並んでいます

いよいよ本格的な植林された杉林の中の街道を暫く下ります。古道の情緒ある道

・・・胎蔵界大日如来種子碑

足元がゴロゴロしているので注意しながら気持ち良い旧道を下る

案内標示もしっかりされていて一人でも間違わない。いかにも昔から沢山の旅人が歩いたことが想像できる

右手上への案内標示は 六部塚

前方が開けまもなく峠道も抜けそうです。このような山道なら1日中でも歩いていたい気持ちになります

やがて民家の前に出ました

その先、新道のトンネルを潜らず手前の擁壁に沿って右に折れます

右に折れた先の道で案内標示があります

擁壁沿いの旧道は綺麗に整備されています

左の谷に落ちないよう注意しながら歩きます。一応綱を張っています

旧道は民家の横に出てきます

美杉町杉平の集落に入ります

集落の中を下って行きます

やがて車道に出て突当ります。つきあたりを右へ

正面少し高くなったところに 太一常夜灯 天保15年(1844)

常夜灯を正面に見て右の緩やかな坂を下ります

角のブロック塀に 道標(杉平)「左 いせみち 右 しきす」元は10m程坂の上にあった

右に折れた先の杉平の街道街並み

この先で国道に合流、約2㎞程大洞山の山麓には国指定の三多気の桜がありますが少し遠いので寄れません

杉平を過ぎ払戸に入る左に

三角柱の道標 「正面 すぐいせみち 右 伊賀なはり 左 大和はせ」 天保14年(1843)

所谷川に架かる所川橋を渡ると 払戸の常夜灯 文政2年(1819)

少し歩くと道が分岐しているので、右の集落への道を入る。右にマップ

灯篭

国道と分かれ集落を進み、中垣内橋を渡った先に、先ほどからまた雨が降り出す

太一常夜灯 文化11年(1814)この地区で一番古い常夜灯

街道の情緒がある街並み 雨が強くなり歩ける状態で無くなり、30分程雨宿りをしました

再び歩き始める、左手角に 自然石の道標 「右 いせみち」左への細い道を下る

下垣内庚申像 庚申像は青面金剛のことをいい2~6本の腕がある猿の形相をした鬼神水舟

石仏 が並ぶ横に庚申場

伊勢地川を堀枝橋で渡り対岸を進む堺橋の袂の 石碑、多分改修碑か

橋を渡りすぐ車道に出ますが、その手前右に石名原宿の常夜灯の所を右に下ります

下って行ったところで、金網柵で通行止め、向こうに家があるし本来なら止を外して入れるのだが、完全に占めている何故だろう。仕方ないので元に戻り車道を進む

国道より途中で右に下る道があったので進む

民家の車庫の横に 太一常夜灯(瀬之原)弘化元年(1,844)

境橋の辻で再び左からの車道に合流

少し進むと分岐しているところ国道を左に分け右に下ります

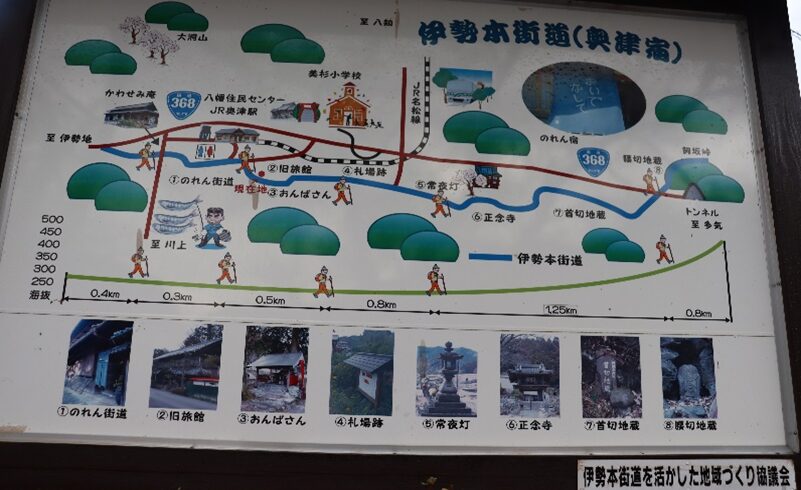

すぐ 【奥津宿】の街並みに入ります、古い屋号の家が並ぶ

「ぬしや」という看板をあげている趣のある建物、近年まで旅館をされていたそうですが、今はやっていません

ぬしやの正面の道を左に折れると直ぐ正面にJR名松線の伊勢奥津駅、左に折れる左角に「いせ本街道」の道標

名松線奥津駅と隣の観光案内所と土産物「ひだまり」

ここで迷いましたが、ひだまりでまずコーヒーを飲む、雨や雪で悩まされたが、幸い雨も止んだし伊勢奥津駅到着1時15分案外早く着く。時間も早いし明日以降のことを考えると、この先の飼坂峠を越えて上多気宿まで行っておいた方が、明日からの歩く距離が助かると思って上多気まで歩きます。ただ上多気からまた奥津駅まで戻ってきて、JR名松線で今夜宿泊地松阪まで1時間半かけて移動。奥津や上多気に宿泊できるところがあればいいのだが、廃業が多く止む得なく時間的ロスが大きい。

部分的に歩けばいいが、通しで伊勢本街道を歩く人にとっては宿探しが大変。

上多気、15時30分の奥津駅行きバスに乗れるよう歩きます。間に合わなければ歩いてまた戻らないけないので、頑張って歩きます。

駅前をスタート、正面のT字路を左に折れます

奥津宿の街並みを進みます

奥津駐在所の先で左T字路を右に折れます

雲出川に架かる宮城橋を渡る

右に案内板

左手に

左手のJR線・雲出川に沿って暫く進みます

この付近かつての 札場跡。真直ぐの道

宿も抜けて山里に入ってきました

かなり歩いたところで、左からの道が合流する左角に 谷口常夜灯 正面川向に正念寺があります文久4年(1864)

右の川に沿って緩やかの進んでいきます。JR線や雲出川は小谷は慣れていきます

民家が無くなり緩やかな坂を上っていきます

左にカーブする分岐のところで右の山道に入る、正面に案内説明があります

右への坂道

橋を渡り峠への道を進みます右は谷川、ここまでに

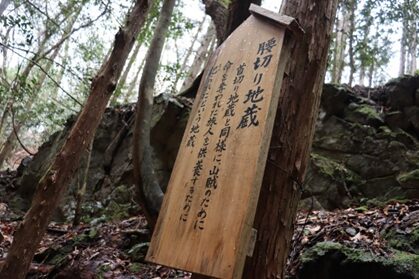

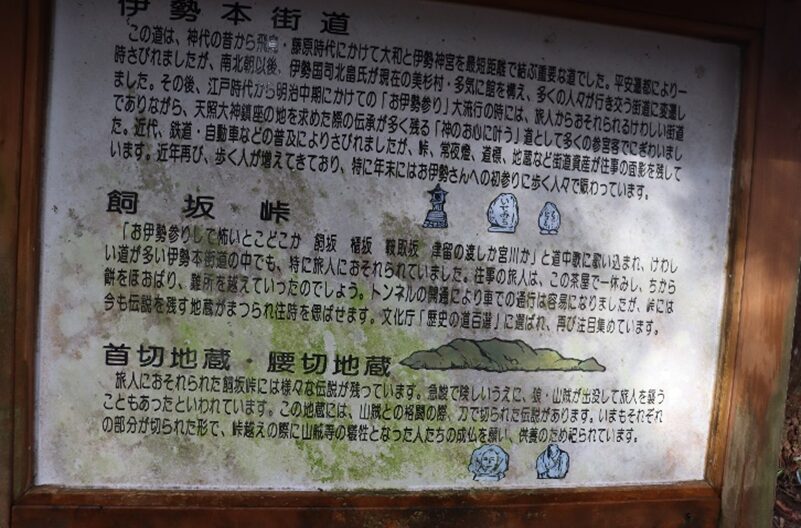

飼坂の首切り地蔵 があったようですが見逃してしまった、峠越えの際犠牲となった旅人たちの成仏を願った供養碑

樹林の中の街道

やがて舗装道は無くなり、左の木橋を渡りいよいよ本格的な峠への道

案内標示にに中少し進んでいくと

擁壁の所に突き当たり、階段がつけられているので上ります

階段を上ると国道にでます、古道は国道の開設で切断されたようです

国道の車注意して右に飼坂トンネルが見える方向に少し歩きます

トンネル入り口左に急坂の下る細い道があります。何か薄気味の悪い谷に下る

飼坂峠への入口ですが、まずは旧坂を下ります

下って右の谷川に沿って上っていきます

左が山の斜面、右が谷川の山道を足元に注意しながら登ります峠越約2㎞の距離です

寂しい古道を上っていきます

腰切地蔵 腰の部分が切られているように割れている。首もなく昔山賊が旅人を襲って犠牲となった人の成仏を願った供養

旧道の歴史を感じる道、少し明るくなりました、幸い雨が止んでいます

石畳が残っていなす

奥津駅より3㎞歩いてき

左に大きな岩が張り出している

まもなく峠のようで前が開けてきました

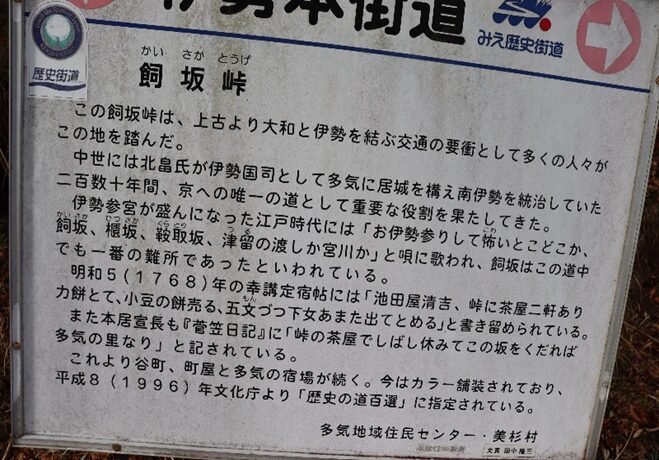

【飼坂峠】 に着きました

峠から東側は見見通しがいいです

峠から急坂の下りで振り返る

暫く下り道の写真、左斜面に防御網が張られています

右斜面が厳しく注意、落ちたら這い上がれない

冬場で草が枯れているが夏場はチョット大変です

防御に金網がしているので助かります

大分下ってきました、見見上げたところ

今の時期これだけの草だから本当に青草の時は一人では無無理かな

厳しい下りです左にカーブ

比較的新しい橋が谷川に架けられています橋がなければとても渡れない。右へ

ホトトギスの水 昔この辺りに、不如帰の花が群生していたことから呼ばれている。また、古来より北畠氏の水場としても利用されていたと言われます

谷川の水は綺麗です

橋でUターンしてきた旧道を振り返る

谷川に沿って下って行く、見通しがよくなってきた

やがて飼坂トンネルを潜ってきた国道が右から合流します

合流するように見えたが、国道の上を旧道が続いています

右下は国道

竹林の中を進む

右からの道に合流、左に歓迎の案内

合流したところを振り返る、向かって右から下ってきた

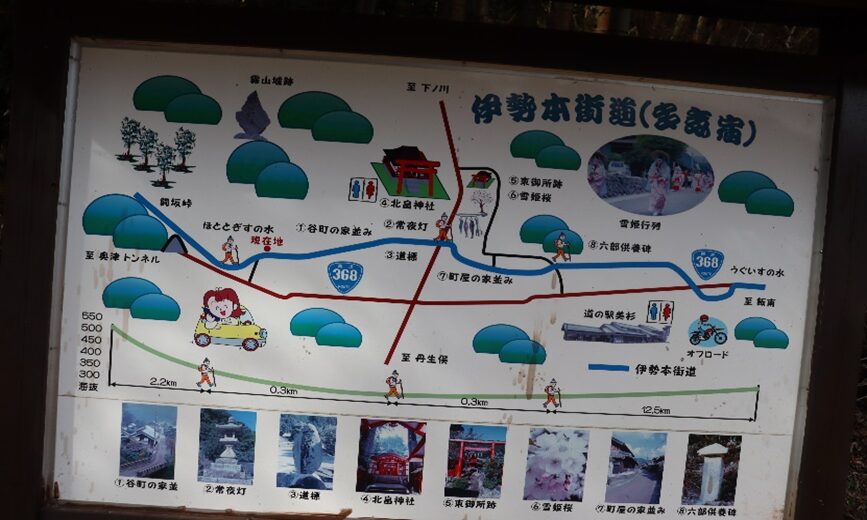

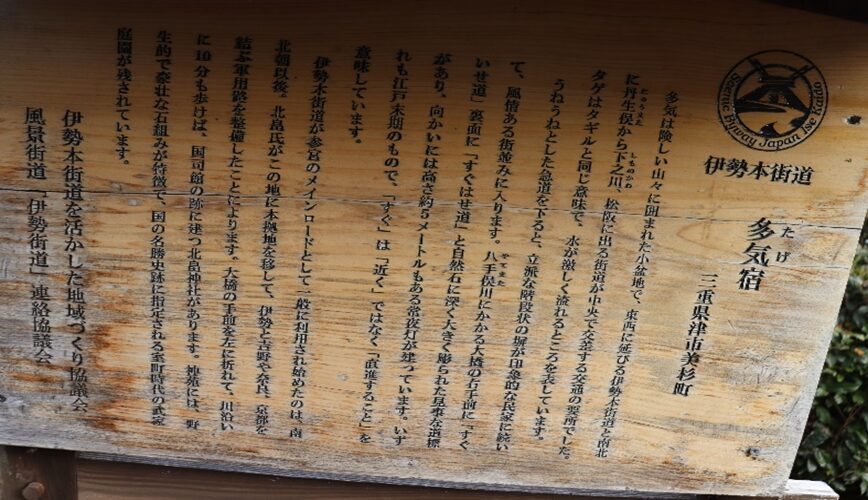

多気宿の案内

多気宿 入口

宿の風景らしい大きな民家

新田橋を渡り宿の街並みに入る

大きな宿場でないが、風情がよく残っている素晴らしい街並み

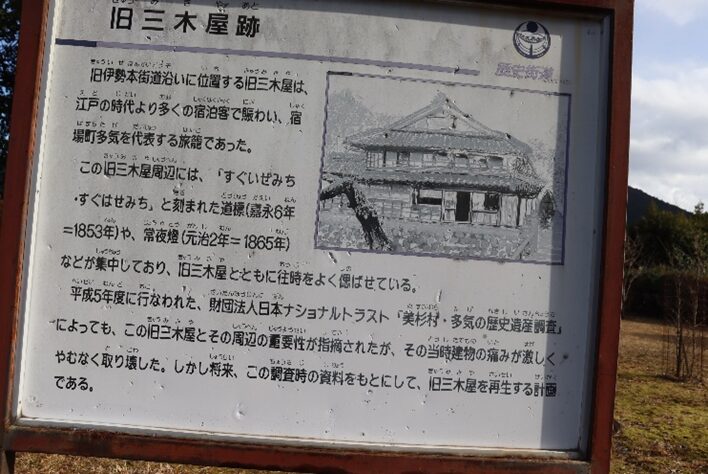

右手空地は、旧三木屋(三鬼屋)跡

すぐ先は十字路で、伊勢本街道は真直ぐ橋を渡ります。

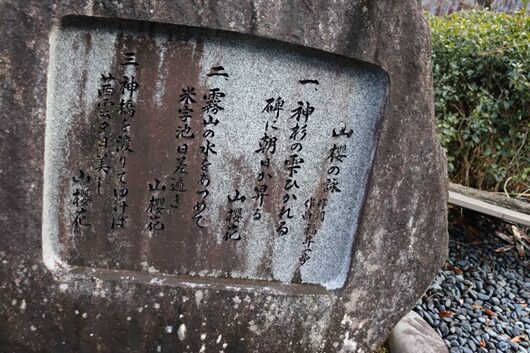

十字路右手角に 道標 嘉永6年(1853)「すぐいせ道 すぐはせ道」

上多気の中心地で左に折れて暫く八手俣川沿いに進んでいくと、北畠氏館跡、北畠神社、更に奥には多気北畠氏城館跡、そして山城霧山城址がある。この北多気は伊勢国司から戦国大名に成り上がった北畠氏の本拠地で、御醍醐天皇の時勢南朝の中心人物北畠顕家もこの地の出身です。

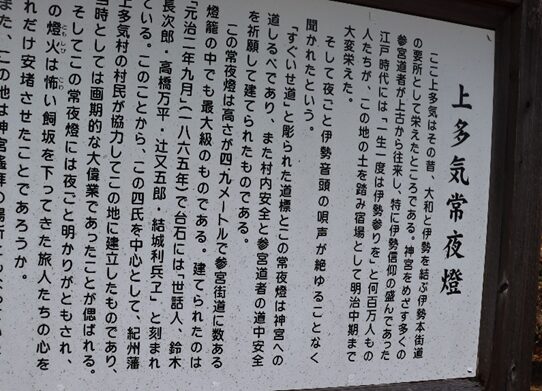

十字路左手前角に 上多気常夜灯 元治2年(1865)

十字路を横断した伊勢本街道の大橋

上多気に思ったより早く着いた、14時30分 奥津駅行きのバス15時30分十分時間がある止む得ない。バス停で待っていると、近くのおばさんが気軽に話しかけて頂き、何とバスがくるまで話し相手になって頂いた。おかげでいろいろ教えて頂き助かりました。有難うございました。

バスで奥津駅に戻る、バスに乗っている間、運転手さんも気軽に話しかけて頂き、言っていたが、コロナ禍以前は各宿には民宿があって不便でなかったが、今は殆ど廃業しているとのこと。

奥津駅についたのが15時45分、名松線の奥津発は17時15分で1時間30分待ち。またここでもロス時間の上、非常に寒い。松阪駅まで1時間30分かかる。

35.928歩 21.55㎞ 1200k

l峠越、雨、雪と大変な一日であった

コメント