2022年4月17日

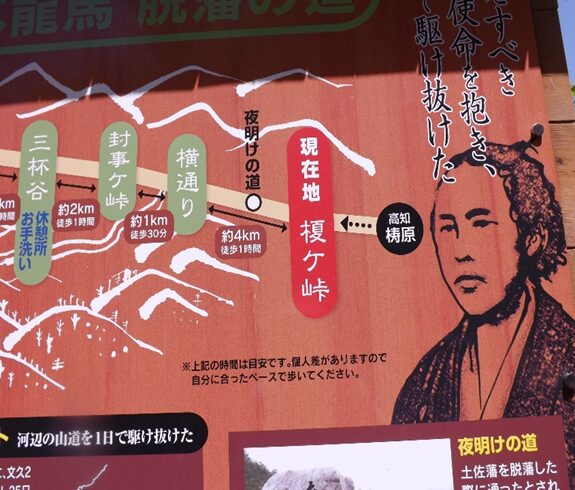

韮が峠~新納

7時20分ホテル出発、第1回目に韮が峠まで行っているので、今日はそこまでタクシーで行きます。

1回目は高野から韮が峠手前の茶や谷の民宿「かまや」に泊り、翌日韮が峠越で神納の「あまごの里」で泊まる予定が、諸事情で峠から急遽引き返す。今回もその方法もあったが残念ながら民宿かまやさんが廃業、またあまごの里も泊りはこの時期とっていないとの事で、やむなく韮が峠まで歩いているしタクシーという方法になった。幸い新納の街道から離れているが「ふるさとの宿」があったのでそこで泊まらせていただくことになった。でも脱藩の道を今後も歩く人は宿泊先がなくどうするか、だんだんさらに歩く人が少なくなってしまう。

韮が峠(標高970m)で梼原からの来米ハイヤーを降りて15分ほど感慨に浸り、

8時30分出発

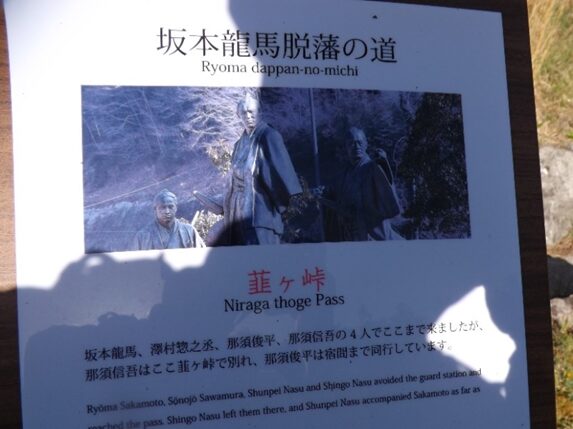

韮 が 峠 土佐と伊予の国境

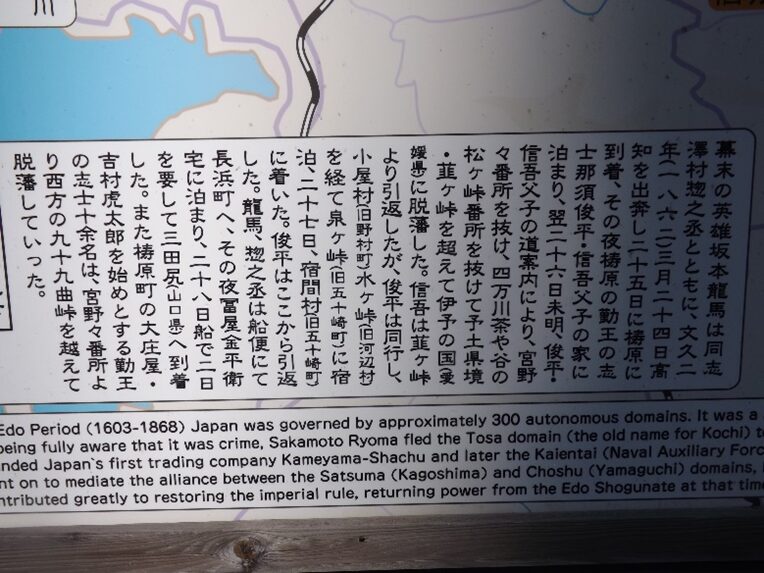

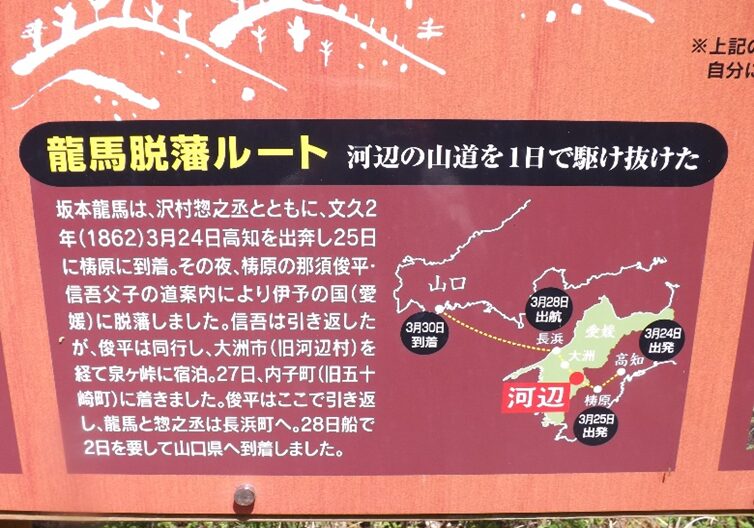

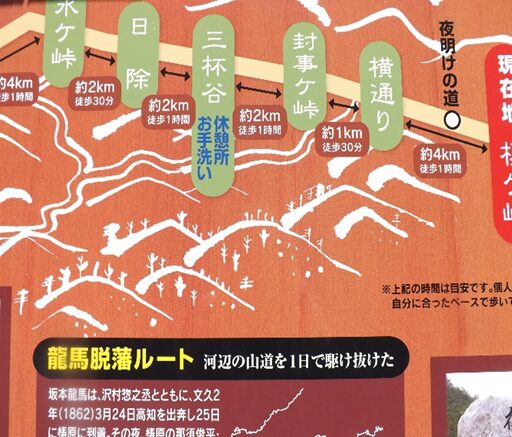

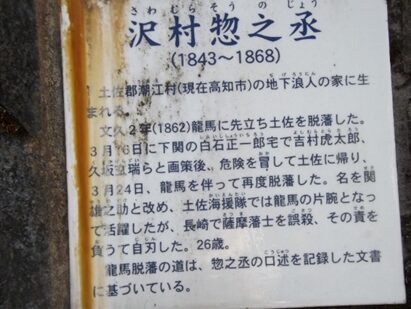

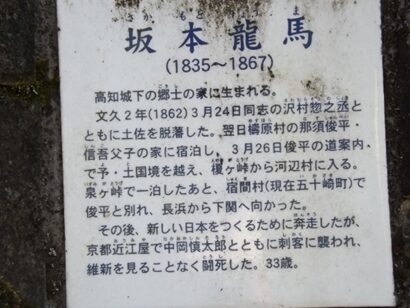

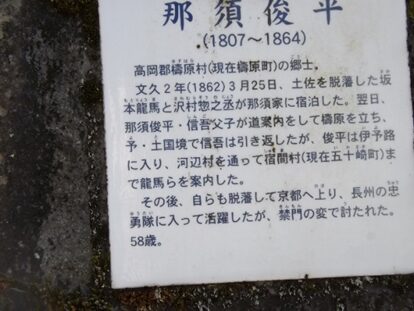

文久2年(1862)3月26日早朝、梼原の那須邸を出た、坂本龍馬・沢村惣之丞、案内人の那須俊平・那須信吾の4人、昼頃に韮ヶ峠に着いたと伝わる(凄い健脚)。4人はそれぞれどのようなことを思っていたであろうか。4人のうち、

那須信吾 韮が峠で引き返し、翌月の4月8日土佐藩の参政、佐幕派の吉田東洋を暗殺して脱藩。吉村虎太郎の率いる天誅組に参加、吉野の鷲家に散った。文久3年9月24日(1863)34歳没

那須俊平 京都禁門の変に加わり、鷹司邸にて討ち死。元治元年7月19日(1864)59歳没

坂本龍馬 慶應3年11月15日(1867)京都近江屋にて暗殺。31歳没

沢村惣之丞 長崎にて薩摩藩士を誤殺、責任をとり割腹 慶応4年1月25日(1868)26歳没

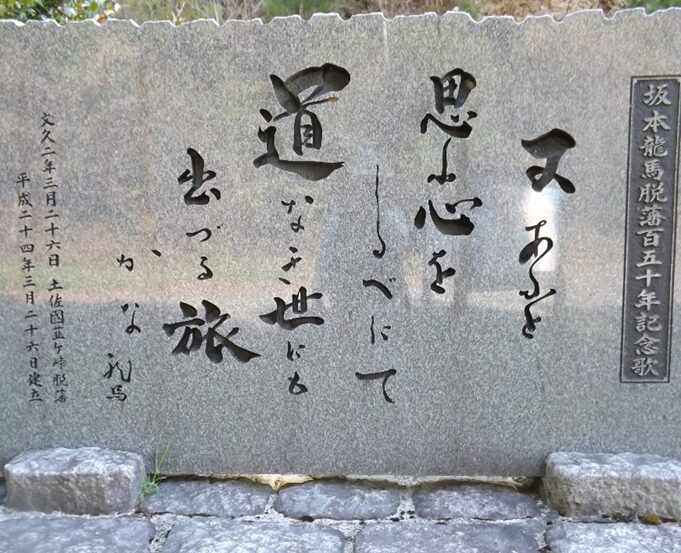

峠に立った4人の命は6年の間に維新後の日本の姿を見ることなく『維新の魁』となって散っていくのである。今こうして私も一人峠に立ちながら彼らのことを思いながら、この先無事に歩けることを祈る。

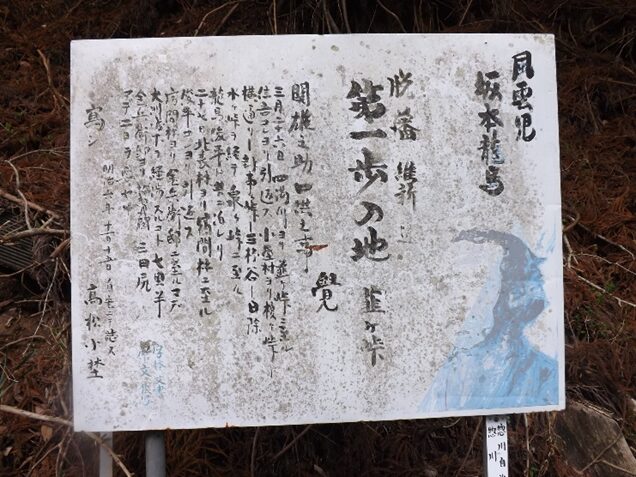

当時の韮が峠の情景は、今では大規模林道が抜けており想像はできない。峠は広くなり、石碑や案内板が建っています。

「脱藩の道」は高知市坂本龍馬生家から四国の陸路は、愛媛県瀬戸内の長浜港まで約170㎞で中間あたりになるのか、土佐と伊予の国境に立っています。いよいよ私も長い土佐の旅を(まだ、吉村虎太郎の脱藩の九十九曲がり峠越えが残っているが)終わり、この先どれだけ厳しいかわからないので、不安と期待が交錯しています。77歳の老骨が果たして長浜に山道を迷わずに到達するか祈るばかりです。それほど脱藩の道の中でも、「韮が峠」は重要な第1歩の道です。

峠に立つ 坂本龍馬の旅立ちの像、出来るものなら 2人沢村惣之丞も並べてほしかった

峠の広場の北向き広場には案内板が立っている

広場の西向き、向かって左に見える建物(トイレ)の左を峠の頂上に登ってきた。右は大規模林道

高知市からの脱藩の道と、吉村虎太郎達の九十九曲がり峠の地図

関雄之助(沢村惣之丞の変名)

韮が峠の前置きが長くなりましたが、それだけ気持ちが高揚しているのでお許しを

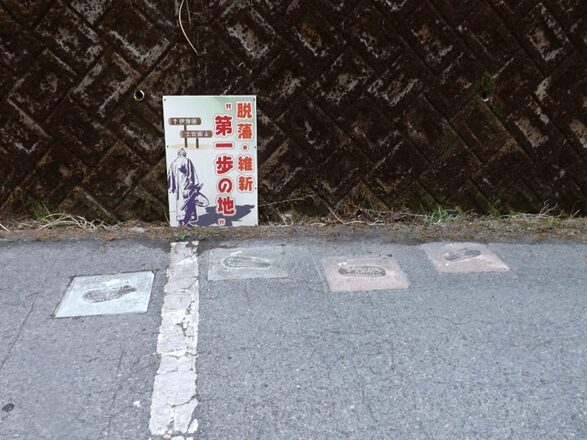

3人が確実に歩いた地の足跡に私の足も重ねて第1歩、山道に入ります

数十m先で大規模林道が真直ぐ分岐しますので林道を左に下る、更にすぐ林道を右に見て左に分岐して狭い地道を下る脱藩道

急な坂を下り樹林の中に入る

下った途中から振り返えった坂道

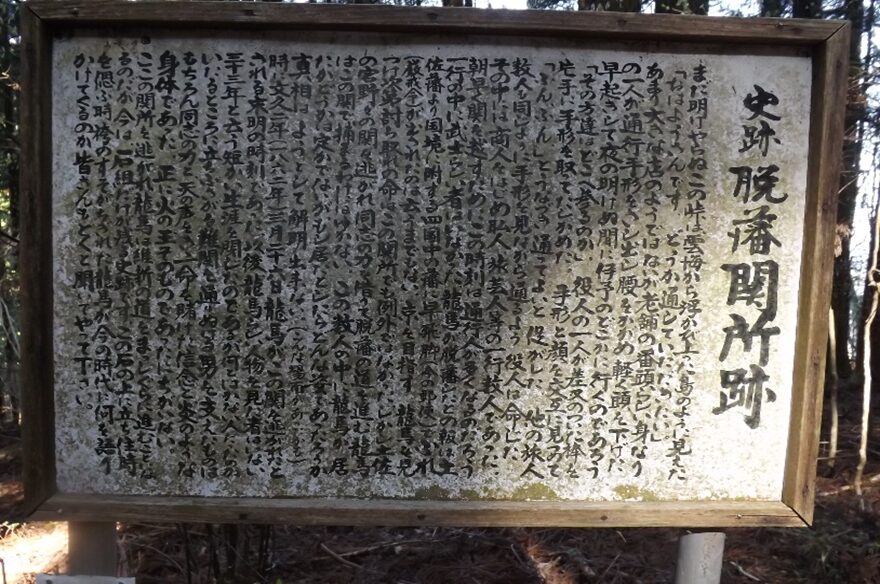

下って少し平坦になった地点に 韮が峠関所跡

関所跡前の道 礎石は落ちた枝や枯れた葉に埋もれてしまっている

下ってきた坂を ふりむき坂という 身を変じ 逃がれた関をふり返る

倒木が横倒しになっています

韮が峠で分岐した舗装道の林道にでる

林道に出て再度ふりむき坂を振り返る

林道の舗装道を横断、案内板が立つ

むささびの昼飛ぶ 杉の山凉し

北西に下っていきます、樹林の中だが伐採もされ日が差し込み足元も枯葉で柔らかく快適な道

200m程歩いたところで林道に出ます、ここで不注意にも早速大チョンボ。正面の案内板を見て早とちり、矢印が斜め下を向いていたので太い木の間をそのまま下ってしまった。後からよく見るとカーブの表示であった

間違って下った道、何を考え下ったのだろうと思う、街道歩きで山に限らず平地でも何回か経験しています

間違って谷道を下る下り始めは道らしいく思ったのだが、だんだん道が怪しくなり標識もない

この辺りでおかしいと思わなければいけないのだが

かなり下ってきてしまった

100mほど下ったところで間違っているとわかった。このような時は元の道を戻るのが鉄則だと経験から思っている。貴重な時間をとってしまった。脱藩の道をよく知っている人からすれば笑うしかないだろう、自分でも笑っています。

元の舗装道に戻る、左にカーブしてすぐ右に折れたところで左に入る標識があった。初歩的な間違いでした。

折角しっかりした道案内標示を立ててもらっているのに御免なさい。

幕末の男が 駆けた維新道

比較的平坦な気持ち良い道です、枝道が多いので間違わないように案内表示をしっかり見て歩きます。

少し入ったところから振り返る正面の曲がるところで向かって右に下ってしまった。間違う時はこんなものです

右に わらじが駄場 この辺りでわらじに履き替えたのか わらじ替え 道の遠きに出る吐息

わらじが駄場の前の旧道

暫く植林と雑木の交錯する勾配のきつくなる曲がりくねった道の、左上に 馬頭観音の石仏あまりの厳しい道で馬も倒れたのでしょう

下りの矢印

顔汚し やっと逃れた伊予の関

昔から沢山の人に利用されていたやはり古道だ、道が凹で歴史を感じます

この辺り少し道は荒れているようです大したことはないようです

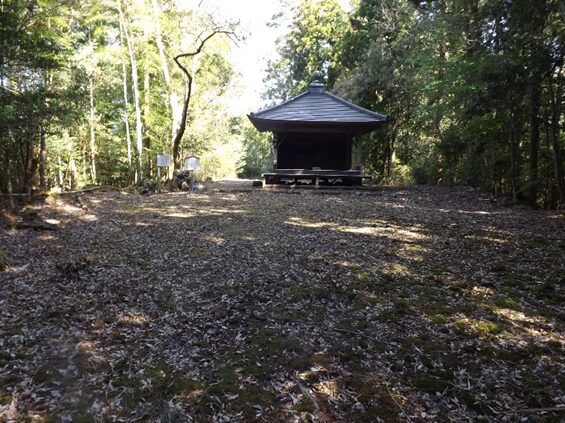

やがて道が分岐しています、右の道は大和大師堂東側を下り県道に出る龍馬脱藩の道です。左は大師堂前に出て真直ぐ下っていく道で県道に出ます。どちらに行こうか迷ったが大師堂を見たいので左の道を進みました

道案内板は真直ぐの大師堂を案内しています、右龍馬脱藩道

右がよし天の声きき龍馬行く

案内表示の右の脱藩の道

真直ぐの大師堂への道。どちらの道も古道の様相です。先でどちらの道も県道に出るが右の道の方が近道です

大和大師堂と広場

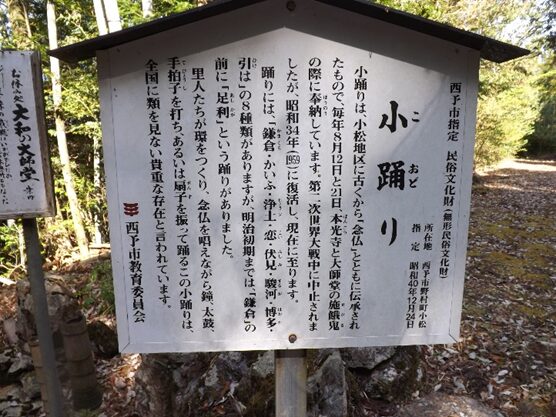

大和大師堂と広場 この広場で小松地区の人々は盆踊りをしていると書かれているが、現在も果たして行っているのか。付近には民家もないし夜ともなれば真っ暗になるだろう。昔は付近に民家もあっただろうが、今はかなり離れています。

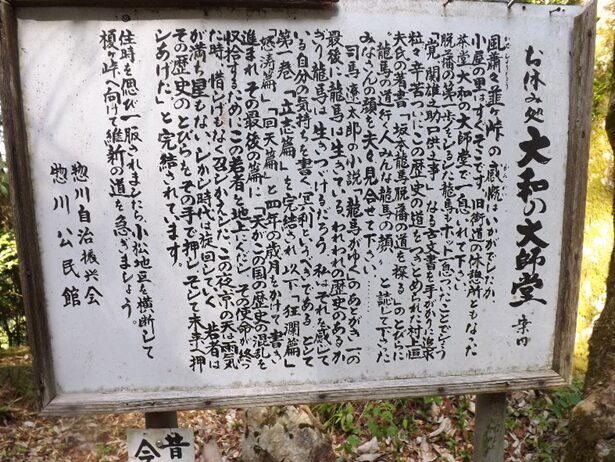

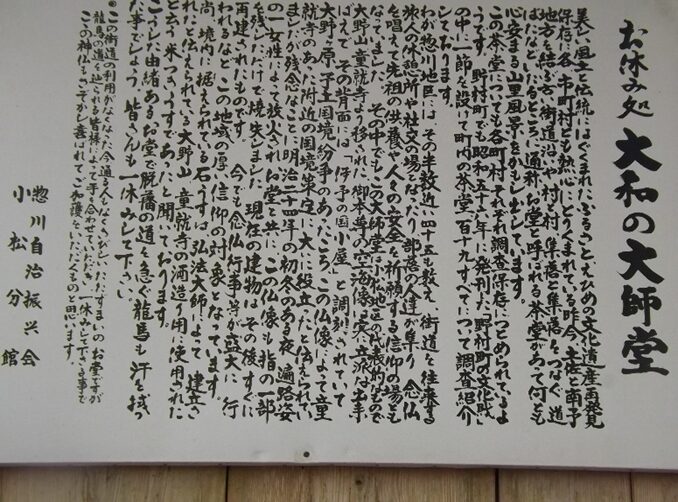

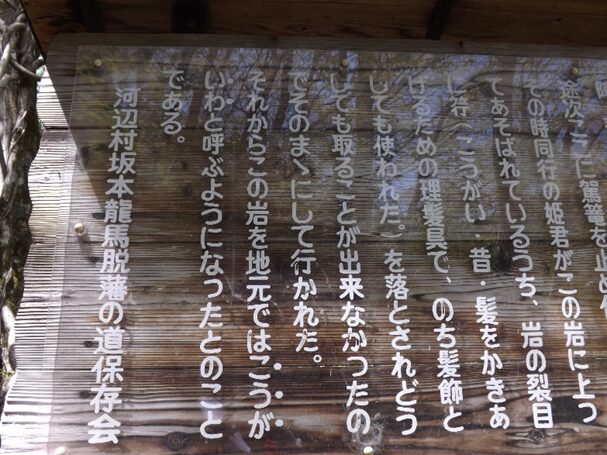

お堂の前に建てられている説明文

お堂に掲げられている説明文

説明文を見れば龍馬達もこちらの道を下ったかも

お堂を背にして下っていく

やがて県道に出ますので右へ

ある資料では県道を横断して県道の向かい下を流れる船戸川の木橋を渡るのが脱藩道と書かれています、今では川に下る急斜面の道が失われているようです。

大和大師堂手前で、分岐で右へ指示している案内板を下ってきた道は、向かって左の雑木林から下ってきている道です。私が下りてきた地点より100mほど上流です。振り返ったところ

すぐ県道向いに案内表示板があり、左鋭角に下る道を降ります

右下に船戸川が流れている下り

船戸川に架かる石橋が見えます

橋を渡ると、左に折れるが分岐していて、川の側道狭い道というより畦道を進む。龍馬脱藩の道の案内板がなければ分からない

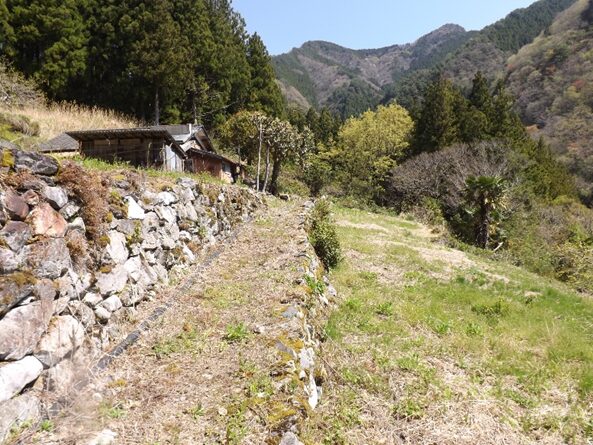

右手には石垣が積まれていて、昔は川沿いに民家が並んでいた跡のようです

暫く歩くと川に朽ちかけた木橋が見えてくる私が下ってきて県道の向かい下の木橋です。案内板もこの道は藪化しているので、大和大師堂の手前で右表示になっているのかも

木橋の袂から上の県道を見ると道らしき残っているので歩けるようです。上から見るとわからなかったがでも、橋の木が腐っていて穴も開いているので渡るのは注意が必要。案内表示は推薦できないのだろう。どちらの道にしてもどちらを歩いたかは龍馬達でないとわからない。

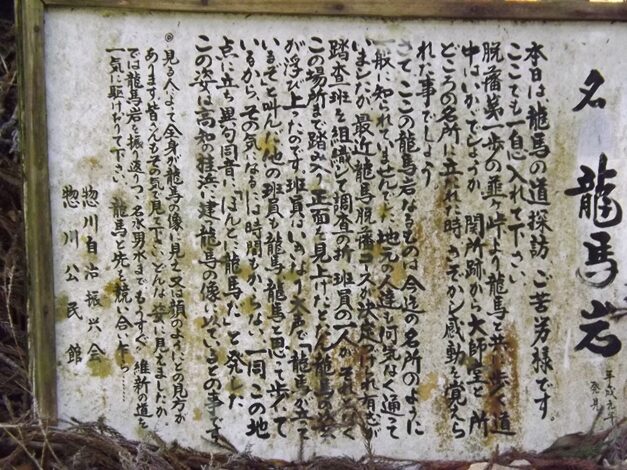

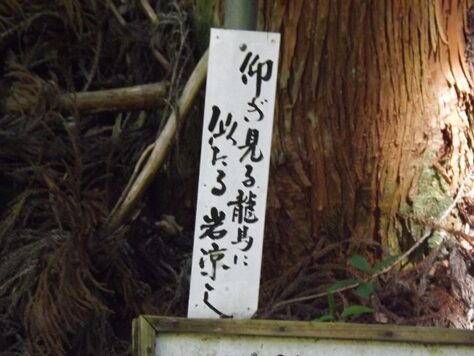

少し進んだところ右に 龍馬岩の説明

岩の複数の穴から水が湧き出ていたようですが今は出ていないようです。説明の龍馬の姿にはチョット見えなかった。

私の思い込みが足りないのだろう

龍馬岩からさらに川岸の道を下る。相変わらず石垣が積まれている

コンクリート道になり少し開けているところで合流しています

その先左に川を見ながら快適な道を進んでいく

開けたところで一軒の建物がありその前を過ぎていく

右手石垣が積まれた上に 祠

少し草が茂った脱藩道

左下に堰と県道が見える

この辺りにも街道沿いに石垣が積まれ昔は結構民家が立ち並んでいたのだろう。今は完全な過疎化です

山裾の旧道を進んでいくと、左鋭角に折り返し下って県道に出る

折り返し鋭角に下り県道36号線に出るところこの辺りに数軒、大和集落

県道に下ってきた旧道を見るがはっきりした道跡が消えかかっている。真ん中下の小さな木の所を左斜めに上がる

この辺りかつては「小屋」と呼ばれ、今はその名も消え、野村町大字小松です。数軒の民家がある、車が止まっているので人がいるのだろう。結構大きな建物です。人影は見当たりません

高戸バス停になっているがおそらく廃線でしょう。代わりに集合タクシーを予約すれば来てくれるのかも

右手のかつてはお店も賑わったそうですが、今ではお客もなく閉店同様で鍵がかかっていたが、喉も乾きたまらないので中に人の気配がしたので呼ぶと、おばあさんが出てきたので飲み物ないか尋ねたところ、冷えてないがジュース缶があり100円で買った。

今は開店休業で開けていても仕方ないようです。

脱藩の道はお店の前、左の細い薄暗い急な坂道を上ります

少し雑木の中を進んでいくと街道跡らしく石垣が積まれています。開けてよく見える

元、集落のこの辺りで住んでいた方が畑仕事をしていたので少し話をした。今はここに畑だけ残し時折畑にだけ来ているとの事でした。

話では龍馬脱藩道となっているが、藩政期の街道はこの道を西に進み樹林帯に入り、峠を越え川久保集落に入るがおそらく今その道は消失しているので通れないだろうと、すぐ先で脱藩の道案内があるので下の県道に出るのがよいと教えて頂いた。

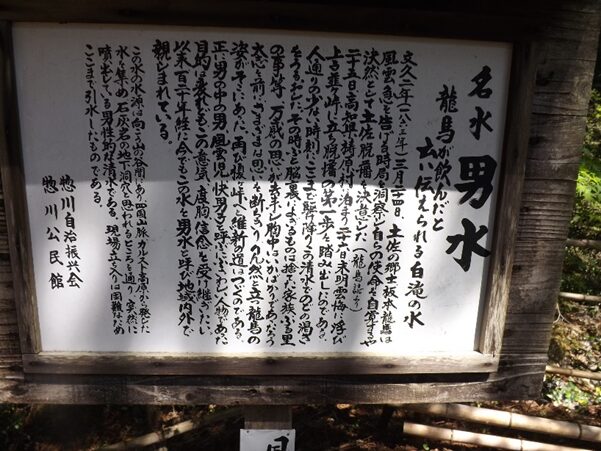

龍馬たちは川久保に出る街道は監視も厳しく警戒をして前述の店の前の街道を上らず、民家の辺りで右の船戸川を対岸に渡り岩のそそり立つ、上白滝・下白滝の下を通り、現在ある男水自然公園の対岸辺り、そこには石灰岩の間から出る清水があり、そこの水で喉を潤し汗を拭いて一息入れたことだろう。この水は「男水」と呼ばれ現在、対岸の県道の男水自然公園にパイプで運ばれているという。

龍馬たちは、あえて監視の薄い厳しい道ながら脇道で、大旗山(標高791.4)の山腹を西北に横切り榎ヶ峠に向かったという説が最も有力。現在この道はすでに消失していて歩くことはできない。龍馬脱藩の道で失われている旧道で一番長いのが小屋から榎まで、大旗山の中腹を行く約2㎞のこの脱藩の道です。70年ほど前に現在の県道が出来てからは、歩く人もいなく次第に消滅したとの事。龍馬ブームの時に復活整備できなかったのだろうか(第三者的勝手な意見で済みません)

細い道が分岐して左の道が藩政期の街道、脱藩道は右に下るよう案内表示(本当の脱藩道は前述の対岸でこの道でないという説)

右に下って県道にでた小松集落

県道を進みます

前述の船戸川を渡った脱藩の道この辺りから対岸に渡り、対岸の山腹を越えていたが道は消失

対岸の脱藩の道は非常に厳しい大旗山(標高791m)越えで山腹をとおっていただろう

斜め後ろの対岸

県道沿い右、広場になっていて休憩小屋が建っている、男水自然公園。

現在版 男水自然公園で、前述したように龍馬らは船戸川の対岸の厳しい道を進んだ(現在は旧道は消失)この地の水は、対岸の龍馬らが飲んだであろう清水の水をパイプで通っていると書かれている。とにかく休憩場所の東屋が建っている

少し休憩しようかと思って東屋に入いろうとし先に見たとき気が付かなかったが、二体の人形が両角に座っていたのでビックリ命が縮まった、少し薄気味が悪い冗談だ、よくできている

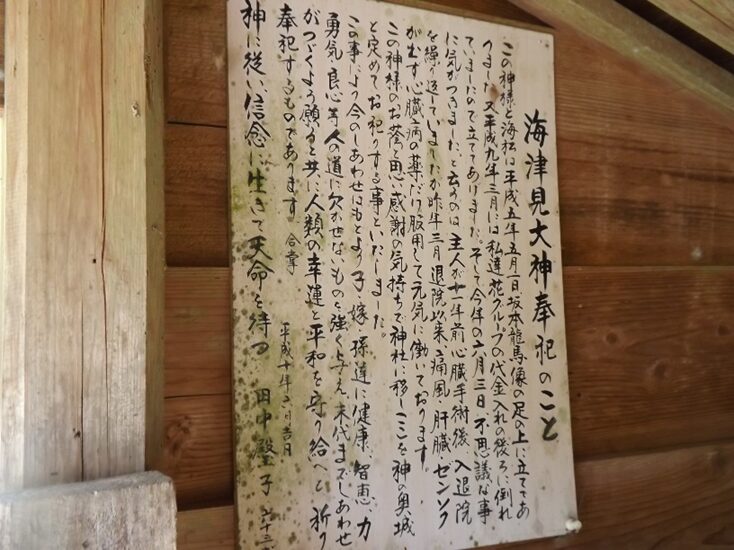

傍に祀られている 海津見大神

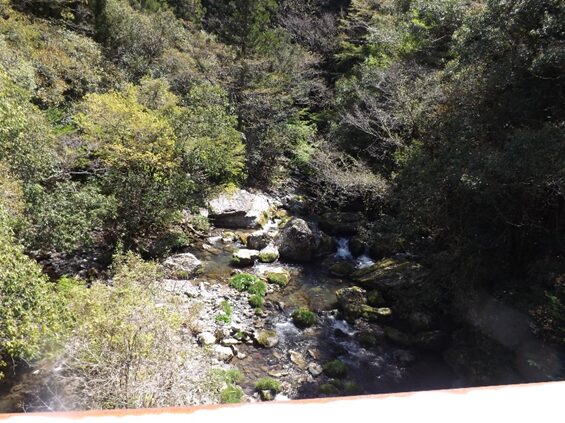

男水自然公園から県道を300m程歩くと、右に橋が架かっているのでチョット寄ってみる

龍馬らが歩いた対岸の道は橋を渡って右に折れた先辺りに、大旗山の中腹に行く旧道があったようです

船戸川 向かって川の左側を川沿いに進んできて、この橋の辺りから一気に大旗山の中腹に登り西北に道があったのだろう。この先歩く道よりかなり短距離となります。

橋を渡ると直ぐに険しい大旗山への山腹の道になっていたのだろうか県道に引き返します

県道を暫く進むと数軒の川久保の集落が左斜面に

対岸の大旗山(標高791.4)見るからに厳しく、船戸川まで切り立っている

暫く歩いていくと、左斜め後方から山を下ってくる道が合流する。前述に畑仕事していた方の近くで分岐した旧道がここに出ていたのかと想像します

川久保の旧バス停の立て看板を過ぎて

次の大木戸バス停の立て看板の所に右鋭角に下る道を県道から分岐して右に下ります

船戸川に下っていきます

船戸川に架かる榎木橋を渡る

船戸川の上流

船戸川の下流、下流側の100m程の所に歩道の旧榎木橋が見えます。今の車道ができるまで旧榎木橋を里の人たちは利用されていたのでしょう。そして橋を渡りそのまま北に進み、今から歩く道の先で合流していたのが脱藩の道だと思います。

少し車道を進んでいくと船戸川の支流の小さな川に架かる第二榎木橋を左に曲がり渡る。ここから右にカーブして北へ勾配のきつい榎ヶ峠へ向かう。今は舗装もされていますが、以前脱藩の道を調査された方たちの時は舗装もされてなく、非常に厳しい登り道であったと書かれています。調査するのに大変なご苦労をされたと思います

先ほどの旧榎木橋の道は船戸川の支流を渡り右に折れる左に出てきていた痕跡がありますが、今では旧榎木橋からは上ってくる道は藪に覆われ廃道化しているようです

暫く榎ヶ峠への道を登っていきますと500m程登った途中で右の支流を渡り、戻るようヘアピンとなり再び北に向きを変え今度は支流を左に見て登ります

暫く歩くと右斜め後方から斜面を下ってくる道が合流してきている地点があります

下って来ている道がもしかすると龍馬らが厳しい大旗山の中腹を越えてきた、今は消失している旧道跡かもしれない、地図上には300m程は破線がないが、その先破線で大旗山の南中腹を船戸川の男水自然公園の方向に下り、前述のように船戸川の北側の川沿いを進み野村町小松集落の対岸辺りで今歩いてきた道に合流していたようです。

また更に「龍馬脱藩ゆかりの道」では、さらに旧道は完全に消失しているが、右から下ってきた道は舗装道を斜めに横断して、左の谷川沿いを並行して北に進み、元「脱藩の宿」の下に出ていたようです。

今は舗装道を300m程進み左にカーブして船戸川の支流を再度渡ります

龍馬らがこの辺りを通ったのが3月26日午後2時ごろ(新暦4月19日)、現在の4月17日季節は同じ頃。支流を渡った先、左にカーブした右手高台に民家が元、「坂本龍馬脱藩の宿」で龍馬フアンでは知らない人がいないほどで歩く人は宿泊したという。当時、武内豊蔵さん(63歳)・キミエさん(65歳)夫婦が平成5年に開設した民宿。1回目の時私も泊まらせていただこうと予約電話をしたが、年老いたので惜しまれつつ民宿辞めましたとのことでした。脱藩の道を歩くものにとっては非常に距離的にも重宝された。現在この付近に宿泊するところがなく余程計画を立てなければいけない。

丁度家の下を歩いていると大きな声で脱藩の道歩いているのかねと呼ばれた、上からであったので娘さんかお嫁さんかわからないが、少し離れたところから大きな声で話した。おばあさんは健在だが、残念ながらおじいさんは亡くなったそうです。そういえば道沿いすぐのところ右に、新しい立派な武内家のお墓が建っていた。

かつての民宿「龍馬脱藩の宿」の武内邸この辺り標高650m

元民宿からの四季折々の景色の美しさは格別であっただろう。一度宿泊してみたかった

標識に従って右へ標識の傍に立つ 地蔵

舗装道を進むと分岐があり標識が建っている地道の脱藩の道を右鋭角に進む

旧道の面影が残る、この先大きく蛇行しながら榎ヶ峠へ向かう、説明むつかしいので写真で想像してください

植林地帯や雑木の中を進みます

木が比較的低いので陽が差差し込むので助かる

右からの道が合流、案内標識に従って進む。案内標識が小まめに立てて頂いてるので、枝だ道も間違うことはありません、一人歩きだから間違うと大変、

地面が少し荒れています、まもなく峠のようです

案内表示がしっかりあるので助かる

日のよく当たる気持ち良い峠道でも果たして今日は雨が降っていたら歩けただろうか、明日も雨が降らないことを祈るだけです

【榎ヶ峠 標高810m】 に着きました

脱藩の宿の前の標高が650mでここの標高が810mです。峠の頂上辺りは旧街道の姿が残っている。かつては湧き水もあり、茶屋も建っていたそうだがその痕跡はない。都会の喧騒から遠く離れた山奥の旧道、誰一人として会うことがない。龍馬・惣之丞・俊平らがよく一人できたよ、この先も気を付けて俺たちの足跡を踏みしめてと言っているようでした。

坂本龍馬の通りし道 俳優武田鉄矢と刻まれた石碑

龍馬たちがここを通ったのは文久2年(1862)3月26日、午後2時ごろ(新暦の4月24日)

榎ヶ峠の旧道の美しい景色は本当に素晴らしいこの景色は誰でもとは言えないが、この峠に来なければ味わうことができない。今も昔も変わらない景色。

韮が峠から150m程下ると舗装道に出ます。標識も案内板も建てられています新緑の柔らかい優しい木が気持ちいい、秋も紅葉でいいだろう正面に立つ舗装道を挟んだ案内表示

比較的新しい案内板

説明版の傍に立つ案内表示のところから急な斜面を下る

如何にも峠越えの旧道の趣があります。

見ている方もおそらく写真を見ていても素晴らしい下り道と思うでしょう。榎ヶ峠(標高810m)から国木集落(標高約500m)一気に下っていきます

馬の背になった尾根道

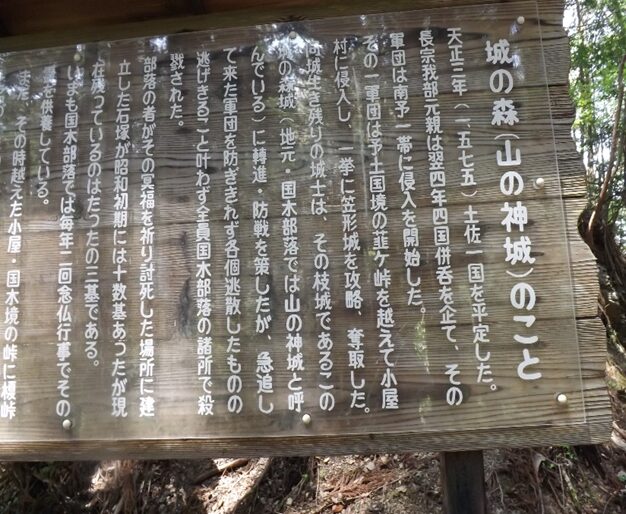

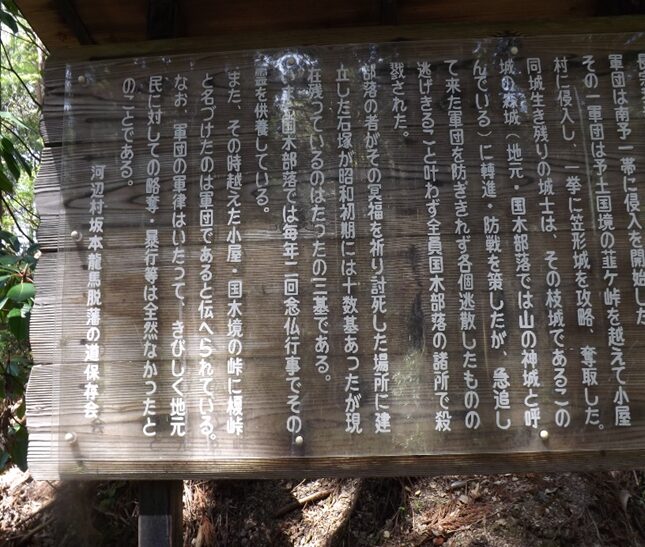

馬の背になった尾根道を進んだ突き当りが、中世の城郭で 山の神城跡の説明板泣く子も黙る、韮が峠を越えてきた長曾我部軍によって落城、しかしこのような場所に建てた山城(砦)守る兵も、攻める兵も大変

左が城跡、右の崖斜面を見ながら龍馬らは駆け下って行ったのだろう新しい日本を創るために。資料ではこの地方では泣く子を黙らすための「おどし文句」は「チョーソカベが来るぞ」であったそうです。でも軍の規律は(ロシア軍)と違って非常に厳しく、民衆には危害を加えなかったと伝わっているそうです

平坦な明るい旧道に出ました

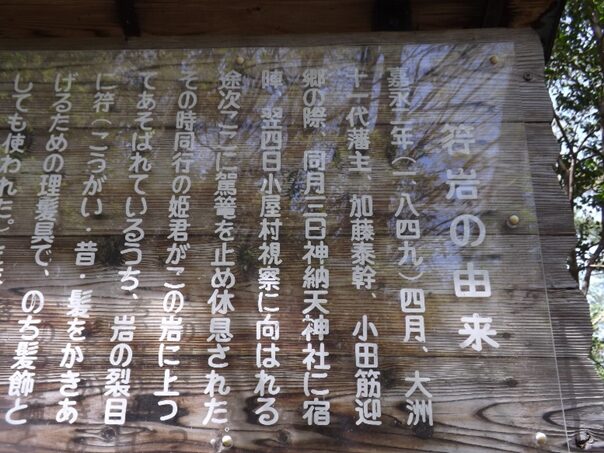

更に下っていくと街道沿い左に大きな岩が鎮座 こうが岩

見事に岩は何か所も裂けている土地の人は「笄岩」(こうがいいわ)それがなまって、「こうが岩」と呼ぶようになったという。

標高500mを超すこの辺りの街道沿いに、黒い肌をした灌木が生えているらしく、折った割れ目を鼻に近づけると、かぐわしいにおいがするそうで。爪楊枝の最高級品とされる「クロモジ」の木であると記載されていたので見ようと思っていたがスッカリ歩くことに集中してしまって逸してしまった残念。最もその時点では恥ずかしながらクロモジの木そのものを知らなかった。

飽きることのない素晴らしい(もちろん旧道の手入れが行き届いて感謝)脱藩の道を堪能している。今日は脱藩の道を独り占め

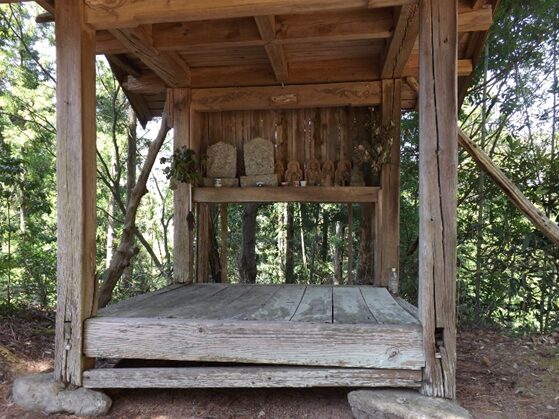

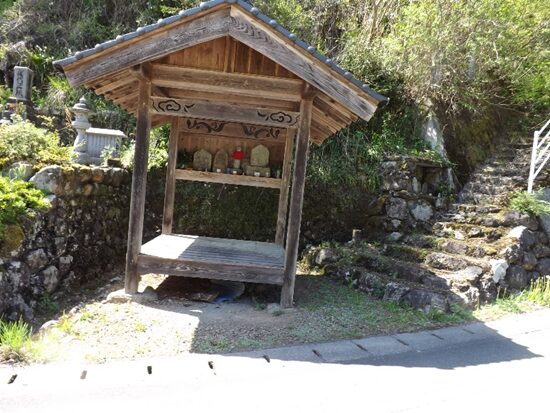

下っていく旧道沿いの右の 茶堂・石仏が並び安置されている

建て替えたのか小振りの旅人を接待する茶堂

茶堂の前を下っていくと、舗装道に出るので,案内標識に従って下る。舗装道を左に折れて左にカーブ

坂を下ります

坂の途中、右鋭角に細い道を畑や果樹の木の間に下ります

角の脱藩の道標識の柱が折れて倒れていました。よく注意していなければ下ってしまうところ。立てることできないが少し直しました

下る途中右手の草の中に、小さな句碑

蕎麦は実に 昔竜馬の踏みし径

ここはもう注意しながら脱藩の道標識に従ってジグザグに下ると間違わない

国木集落の民家が下に見えてきました、旧道はその屋根の軒沿いに進む

韮が峠から歩いてきて民家が一番多い国木集落ですここ国木集落から、街道は集落の中を抜けジグザグに一気に下り深い谷川に降りています。谷川に沿って少し下り、秋知川(河辺川)に出てさらに沿って下ると神納集落の天神社に出ます。

国木集落内の舗装道に降り立ちます

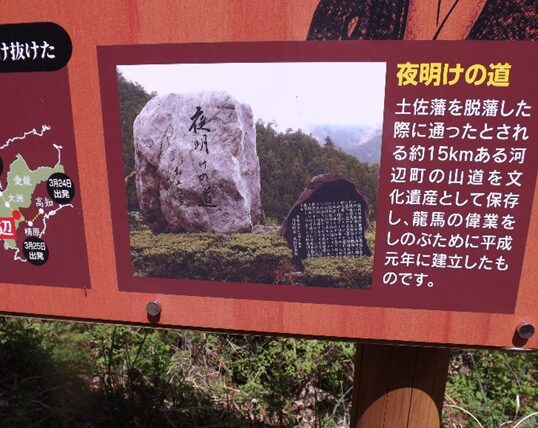

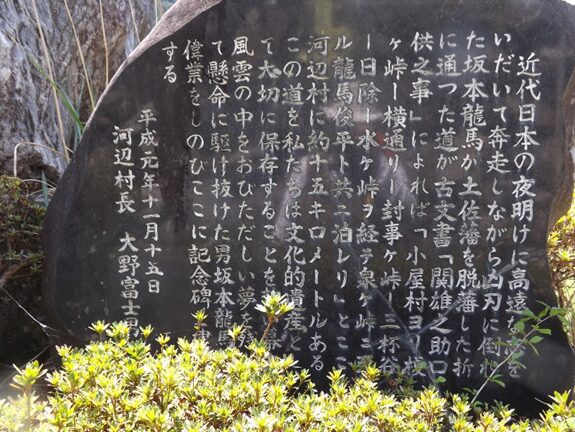

舗装道沿いに建つ「夜明けの道」記念石碑

関雄之助とは沢村惣之丞のこと

地元産の高さ1.5mほどの自然石に「夜明けの道」と刻まれている。隣に説明石が建つ。背に榎ヶ峠、前方にこの先越える封事ヶ峠の山並みが見渡せる眺望に記念碑は建つ

韮が峠から初めて集まった民家を見る。ここを下ってきました

向かって記念碑の右側の細い旧道を入る

果樹の木の間の地道を進みます

右や左に折れながらの下りの旧道、気持ち良い道

国木地区2つ目の 茶堂 建て替えられている

竜馬さまも草履を脱ぎし御堂かな

句碑を逸しましたが、竜馬に対する地元の人々の思いが伝わってくる

かなりの距離を下りました

果樹を抜けると、再び樹林帯に入るかなり深い谷の旧道

やがて坂を下りきると深い谷川に出ます

谷川に沿って北西に樹林の中の旧道を進む

やがて谷川沿いに手すりが取り付けられ、旧道が平坦になります

手すりに沿って暫く進むと突き当り、左のちいさな橋を渡る

左に橋を渡る、沿ってきた谷川は秋知川(河辺川)に流れ込んでいる。街道は左に山、右に急斜面の秋知川の渓流の斜面に作られた人一人歩くぐらいの細い道で手すりがなければ怖い

手すりをなくしている、秋知川への斜面の旧道を歩くが、斜面が緩やかで広くこれもまた自然の道でいい

対岸は車道が通り今歩いてきた道は地元の人か、脱藩の道を歩く人のみの利用だろう国木を抜けて一気に下り神納に入る

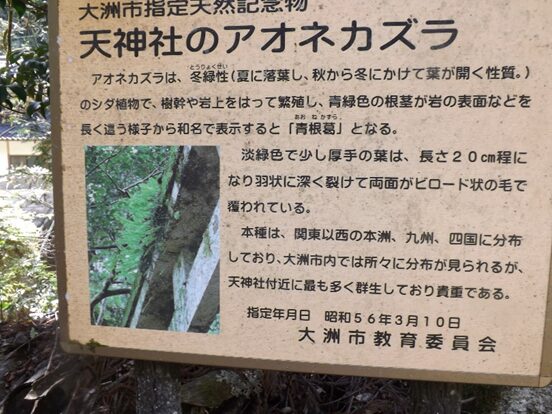

やがて天神社境内の裏側に出る

天神社 安永2年(1773)創建と伝わる、龍馬らが通ったのは九十年ほど前である

正面鳥居越に見た天神社

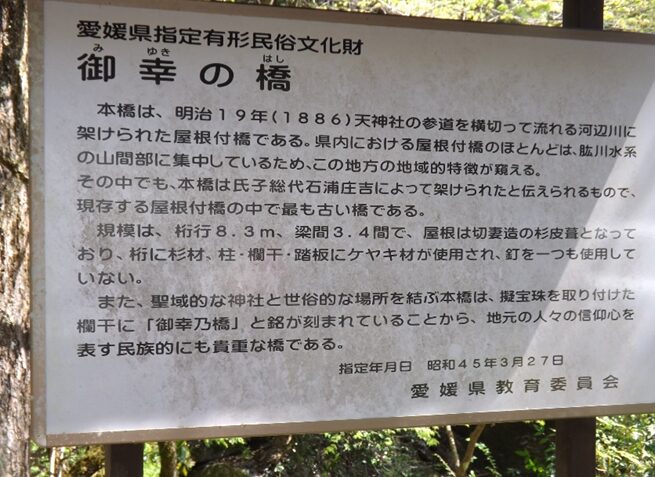

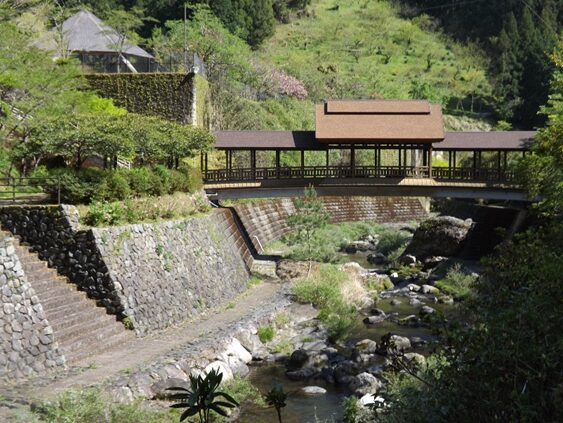

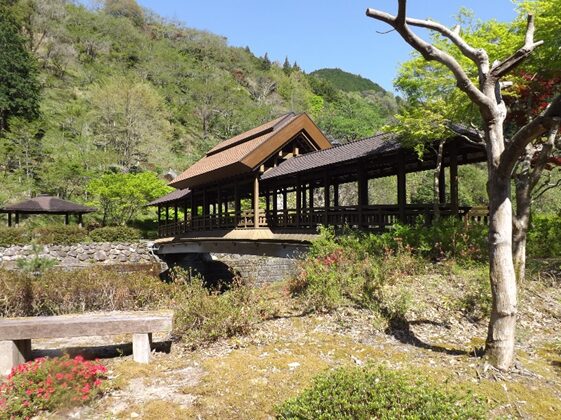

天神社の参道河辺川に架かる 御幸の橋

河辺地区には八つの屋根付きの橋があり、その一つで。現在の橋は明治19年の大洪水で流失した後再建された橋。

屋根は切妻造りの杉皮葺、橋桁に杉材、柱・欄干・踏板はケヤキ材が使用され、釘は使用されていない。

特に八つの屋根付き橋の中では有名で、龍馬たちが渡ったであろう脱藩道でもありブームに乗ってますます有名になった。秋にもなると紅葉が綺麗だそうで、また毎年9月に開催されている、川辺町「わらじで歩こう坂本龍馬脱藩の道」のウオーキングイベントでも大変賑わう。

更にブームに拍車をかけたのが、同じ屋根付き橋をだいだいに取り上げた映画「マジソン郡の橋」でアメリカからもテレビジョンの取材にきて一大ブームを呼んだ。

果ては御幸の橋で2人が会うと結ばれると言われてる。是非カップルの方はいかれるといいですよ。車でいけますから

(⋈◍>◡<◍)。✧♡マーク

御幸の橋からの河辺川の景観

御幸の橋の袂に立つ大ケヤキ樹齢700~800年とも伝わる。龍馬・惣之丞らがこの橋を渡るのをケヤキは見ていた、一時の休憩をとって景色を眺めたかもしれない

御幸の橋を渡り左に折れると大きなな集落でないが郵便局がありますが、一日の来店客も少ないでしょう。神納の集落を進む神納社前から集落の街並みは400m程です

郵便局を右に見て進んだ先で変速の十字路に出ます。脱藩の道は十字路を右に折れて坂を上っていきますが明日です

本日の脱藩道は神納の集落の南西端で終了します。

少し時間的には早いのですが、脱藩の道はさらに山深くなり峠越えの連続で大洲に進みますが、宿泊設備がないので、今日はこの近くで宿泊。途中店や自販機ぐらいはあるだろうとたかをくくっていましたが、とんでもが韮ヶ峠からここまで、途中何とか鍵を開けてもらってジュース缶を売って頂いたところだけで全く何もありませんでした。もし歩かれる方がいたら十分食べ物は準備してください。

梼原のホテルで朝食をたべただけで、韮が峠出発の時、昨日買っておいたバナナとチョコレートを食べましたが、その後、飲食をしておらず喉がカラカラです。ここの神納集落には郵便局もあるので自販機あるだろうと思ったがありませんでした。仕方がないので今晩の宿泊地「ふるさとの宿」まで約4.6㎞あまり舗装道の車道を進む間にあるだろうと思っていたがなかった。宿泊地は脱藩の道から外れます。別に河辺川(秋知川)沿いを上流に行けば「あまごの里」という釣り堀と民宿があったようですが、今は泊りをとっていない。でも結果的には脱藩の道からすこし外れているが環境もよく食事も美味しく、また従業員の方たちも親切で疲れも吹っ飛んだ一晩でした

河辺川に沿って下っていきます十字路近くの 地蔵

八つの橋のうち屋根付きの帯江橋(昭和27年架設)木橋の歩道橋、屋根ガルバニウム銅板葺橋長16.5m

宿泊地との中間あたりに屋根付きの三嶋橋(大正12年架設)木橋の歩道橋、屋根ガルバニウム銅板葺橋長14.8m

宿泊地の手前のふるさと公園 屋根付きふれあい橋(平成4年架設)屋根は瓦葺きで一部杉皮葺き橋長25.8m

公園の一角にある「河辺ふるさとの宿」

かつて大伍小学校であったが合併により廃校舎が宿泊施設として蘇った。木造校舎の姿をそのまま残し、懐かしい風情を感じさせる。

教室等を宿泊部屋に改装し2階建てで食堂も広く、お風呂も大きく広くゆったりと私一人であったので恐縮しました。山菜や大きなアナゴの料理も美味しかった。今晩の泊りはこの広い中私一人と、賄をしていただくおじさんだけです。昼間は女性がいますが時間が来たら帰るようです。夜は静かそのもの。今は少しシーズン前とコロナでお客が少ないが、シーズンになればバーべキュー棟(54席)があるそうです。喧騒の中のホテルと違って、また趣がありゆっくり休めていいものです是非一度立ち寄ってください。まだ明るかったので周辺を散策しました。もちろんコンビニやお店はありません、関連の施設だけです。

毎年脱藩の道ウオーキングの時はスタート地点として、沢山の人が集まるそうです

飛翔の像(ひしょう)

今にも歩き出しそうな3人の像(梼原の維新の門を思い出す)左から、沢村惣之丞・坂本龍馬・那須俊平

河辺川の対岸に坂本龍馬脱藩の日記念館

河辺村での龍馬たちの関わりの写真やパネル、脱藩の道の映像やリアルな模型が展示。私が見学に行くと誰もいなく自分で電気をつけ中に入った。二階建てで信頼関係で見学、脱藩の道歩く人はよこしまな人は居ないそうです

交流館 「才谷屋」記念館 に隣接、自炊施設を完備した宿ですが時期的に営業をしていなかった

屋根付き竜王橋(平成9年架設)秋滝竜王神社に通じる橋橋長25.4m、屋根杉皮葺き

続いて小振りな屋根付き豊年橋(昭和26年架設)橋長3.3m、木造、屋根トタン葺

川の上流にもう一つ 屋根付き竜神橋(平成2年架設)橋長6m、木造、屋根銅板葺き、がかかっているが5㎞以上も離れているので寄れない。かつてはこの地域に同じような小学校が3校あったと、今では合併してそれでも生徒は10人程とお話しされていました。ここでも急速に過疎化が進んでいる。

韮が峠 7時45分出発して、神納14時着、ふるさとの宿15時着と思っていたより早く着いたので、明日の為ゆっくり休む 32.376歩 21.04㎞

歩数や距離は少ないが一日山の中ばかりの起伏だから足腰が疲れたが、大きなお風呂にゆっくり入り、山や川の幸を一杯食べて幸せ。明日のため早く寝ます

コメント