2922年4月18日

河辺町新納~内子町宿間

「ふるさとの宿」朝食7時、7時30分出発朝食時、賄と当直をされているおじさんが、神納まで車で送ってあげると言っていただき有難くお世話になった。神納まで5㎞約1時間かかる、また緩やかであるが坂道で、今日の峠越を思うとどれだけ体力が温存できるか。また親切な人にあった。本当に有難うございました。

ふるさとの宿の従業員の皆様も親切な応対で疲れが取れました有難うございました。

脱藩の道を歩かれる方、この宿に泊まられるといいと推薦致します

昨日の神納変速十字路スタート

その前に少し気になる神納集落内の脱藩の道、一部資料によると前述の写真、神納集落内の北平郵便局の北側の民家の軒を進む狭い道が脱藩の道で100m余りですので戻りました。

倉庫のような建物の手前で左に折れて、鉄板の敷かれた小川を渡る

十字路の傍の向かって右の建物手前に出て十字路の道に出ます。脱藩の道の案内板が立っています

今は舗装道で坂を上っていますが、脱藩の道を発見したときの旧街道は、谷川に沿って棚田の中を進んでいたそうです。その上に舗装道ができたそうです。振り返った写真です。

神納の変速十字路から800m程坂を上ってきました。舗装の道で右に旧カーブする

100m程先で左鋭角にカーブする、左手前の下に道標が立ち舗装道より左鋭角に、擁壁に沿っての細い脱藩の道があります。ここが標高約500m地点

擁壁に沿った細い登りの脱藩の道

馬頭観音像 穏やかな顔で旅ゆく人の安全を今も見守っています。その昔、茂平じいさんと馬のアオとの悲しい話が残っています

北西への山道をゆっくり登っていきます。

河辺村の脱藩の道は、約20㎞の道で、標高600m~700mの山の尾根や中腹を行く峠越えの道で、その間わずかに民家が点在している。河辺村の面積の93%まで森林・原野という山深い村であった。昭和35年人口4205人であったが40年ほどの間に3分の1以下に激滅、典型的な過疎の村となりました

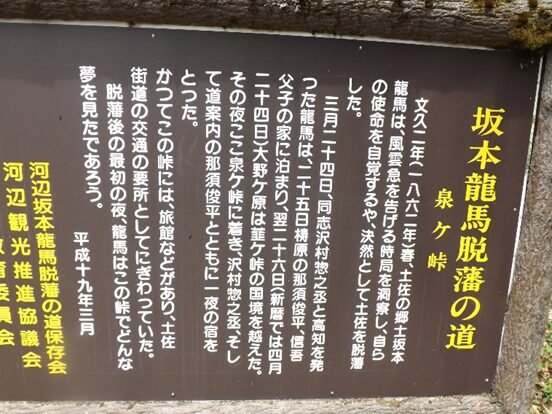

昭和63年秋村に衝撃的なことが紹介された。坂本龍馬らである、河辺村の中の榎ヶ峠・横通り・封事ヶ峠・三杯谷・日除・水ヶ峠・泉ヶ峠の名が出て村全体が湧いた。

日本の英雄この村を通った、神様の引き合わせかと村人は祈ったといいます。日本の夜明けに向かって走った龍馬ら、加えて龍馬ブームがおこり「龍馬は脱藩して大きくなった、河辺村は龍馬で大きくなる」と村民一体となって、さらに道の整備にも力を注ぎ村起こしがはじめた。

それほどそれまでは特別な産業もなく、観光地も少なく訪れる人なく、村を離れる人が多かったのである。(資料本を抜粋しました)

何時も同じような写真が続きますが、見てる方も一緒に歩いているように思っていただけたらと思い載せています。素晴らしい気持ち良い旧道です

一部崖崩れがあったようです

進む途中分岐する道を右に上ります。右に道標があります

やがて前が開け果樹畑を左に見ながら抜けていきます

地図にない道を横断して左斜めの登り道に入ります、案内道標が正面にあります。これだけ細かく案内標示が整備されているので、一人でも間違わず歩けます

左の斜面に注意しながら足に優しい道を登っていきます

右手に道標、その先が少し狭くなって枝が覆っています

谷川に架かる小さな橋を渡る。

写真を見るだけでも素晴らしいでしょう。振り返ったところ。まだ今日は朝から誰一人会っていません、この景色一人占めです

橋を渡った先に突然岩が

建物の基礎跡だろうかよくわからないが、ところどころにあります

車道に出たようです

横通り地区の車道を横断(標高580m)車道を横断してすぐ先、左の道標に従って左に入る

封事ヶ峠まで800m

800mの間に標高差170m程の急な登りを進みます、道標から振り返ると深い山の中の街道です

左に折れるところ

道標に従って進む。川辺町は村おこしに力が入ったのがよくわかります。一人でも歩けるよう道標が事細かに立てて頂いている。有難うございます頭が下がります。

道はジグザグしていますが西へ歩いていますやや平たんな道

綺麗に枝切りがされた樹林で、光が足元まで入り全般的に明るい綺麗な旧道なので言葉もなく素晴らしい一言

峠に近づいてきたようです

道標に従って左り斜めに

暫く進むと地道に出ます。【封事ヶ峠】 地元の人はホウジガトウと読む峠は正面の切通地点か左への道標は高森城跡へ

封事ヶ峠(標高730m)、北に町木山(標高985m)、南に高森山(819m)の中間にある十字路の峠、三杯谷まで2.1㎞

左へは 高森城跡へ通じる林道、山深いところに砦があったのだ

峠を越えると急な下り坂となる

相変わらず綺麗に植林された旧道

古い街道だから時折窪んだ道があるよく使われていた道なのだろう、暫く下っていきます

やがて舗装道に下るところに階段がついています

階段を下り舗装の車道を道標に沿ってしばらく進む

枝道には注意

階段から300m程進んだ先、右にUカーブの手前左に下る旧道を道標に従って下る

下るとまた明るい植林をされた素晴らしい旧道

熊は四国の石鎚山系はいない。1回目の歩いた時地元のおじさんに聞いたが、子供自分に剣山系で数頭見たという話があったが、何十年も前で多分四国はいないだろうと話されていた。鹿や猪はいるだろうが、旧道は荒らされていない

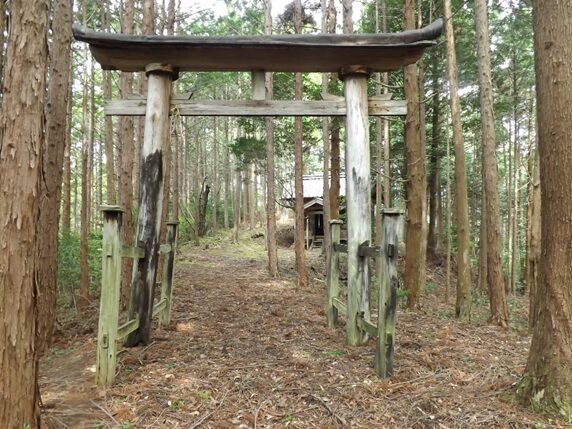

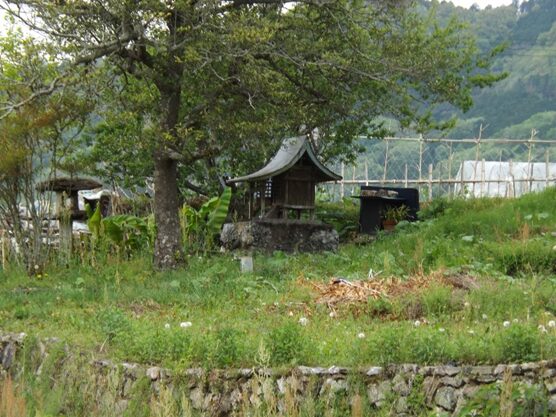

短い区間であったが、やがて鳥居の前に出ます。

川上天神社 山深いところの神社で参る人がいるのかと思うが、綺麗に掃除もされ村人に代々大切に祀られてきたようです。昔は神社前で近郷の若者が集まり相撲などで遊んだと

脱藩道は神社の中を抜けています。

龍馬らも駆け足で進みながらも、手を合わせたことだろう

脱藩の道は道標に沿って北の三杯谷へと旧坂を下っていく

今の木々の色も涼しげでいいが、秋の紅葉はこの街道沿いは絶景だろう

前方に三杯谷が見えてきました

ジグザグに下っていきますが土砂で崩れたのか、地肌がむき出しになっています。大雨が降ると恐らく滝のように雨水の流れる道になるのだろうと想像

小さい集落で数戸のようですがでも集落には新しい舗装道が整備されています。 山間を縫うように棚田や畑が続いている

下りきると真直ぐ進む

振り返ったところで、向かって正面左をジグザグに下ってきた。地図的にみて、向かって右の道を進み、すぐ先で谷川を右に渡っていたのが旧道のような気もするが消失しているようです

道は左にカーブして橋を渡りそして上の舗装車道に出ます、車道から見た対岸、向かって左の上から下きた

車道を少し進んだ先で振り返ると向かって右を上ってきました。左の道の先は三杯谷集落

少し進むと左に道標があり、左の急坂を谷川へ下っていく

舗装道路の擁壁に沿った細い道を谷川に下る

左が少し明るくなり、谷川と果樹です

深い谷沢ぞいの細い旧道、果樹園を左に見て右への樹林に上ります

樹林を抜けて谷が開けたところ、旧道は右に折れて川沿いを左にカーブするのですが、前方を見ると斜面が崩れ街道を塞いでいるように見える、嫌な予感です。

右に折れるとすぐ先で左にカーブ、旧道は飛び石を越えて左に行きます。この地点は谷川と木菱(きびし)川が合流するところです

飛び石を渡り対岸に行くが、雨が多く降ると増水して石が浸るだろう

村で歩きよいように自然石を並べていますが、元のは下側の4個だそうです。

龍馬たちも間違いなく石に足をかけているので、私の足と重なっています。飛び石の先、坂を上ると

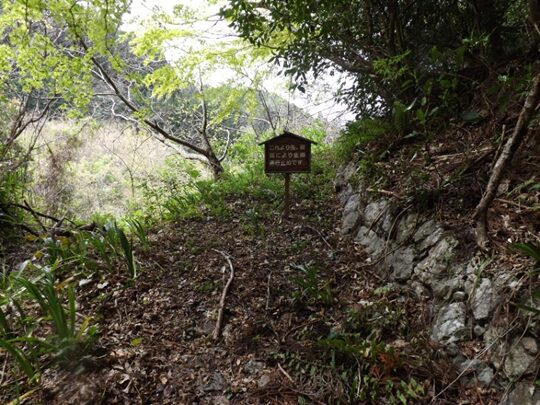

やはり予想が的中全面通行止めの看板(これより先、被災により全面通行止め)短い距離ですが斜面が崩れ道が無くなっています。整備しなければ自然に帰ってしまいそうです

飛び石の手前に戻ります、太い木の袂の道標も古いものだから、以前から全面通行止めであったようです。丁度行政も脱藩道でないが、折角の上流の三杯谷の滝を観光見学してほしいから改修しないのだろう、飛び石の手前を道標に従って右に折れ、左の木菱川に沿って登ります

結構厳しい登り道で手摺を設置していただいてますが、歩道の手摺がなければチョット怖くて登れない

厳しい登りの先に 竜王神が祀られている

竜が棲むという伝説のある 三杯谷の滝笹峰山や町木山などの千m近い山から湧き出す木菱川は、三杯谷で落差15mの崖を落ちる姿に迫力がある。省略するが竜伝説の話も納得する。龍馬たちもこの下の飛び石を渡るとき右上の滝を見て何を思っただろうか

急な板の階段に手摺を付けて、右の滝を見ながら上に登る。高所恐怖症の私にとっては少し怖い

舗装道に出ると次の日除まで1.9㎞の表示、この地点の標高490m今の時刻9時40分

滝の上の舗装道を進むと右斜めに登る旧道。通行止めの旧道は、ここから100m程先で左から舗装道に出てきてこの地点に来ています

また足に優しい山道の旧道を進む、竹林の中の道

竹林を過ぎると杉林で左が広がる

廃屋のような建物

蛇行をしながら下っていきます

下る途中古い道標が立っています、左下には舗装道が見える

急斜面の細い道を下ってきたところを見る下った舗装道の反対側に道標があり矢印に進む左に曲がるとすぐ川を渡り南に進む

150m程先で舗装道は右に折り返すように曲がりその北で再び折り返してくるので、道標は左の擁壁の下に左に進むよう指示、最短距離で西へ

西へ100m弱進み、すぐまた手摺のある擁壁を降りて舗装道に出り、擁壁を降りて、折り返すように右に進む

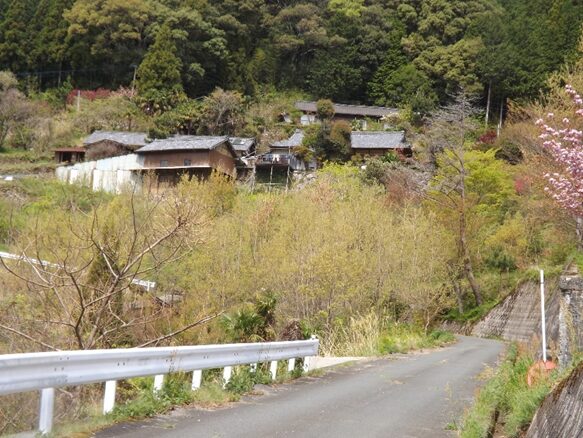

西に大きく蛇行して進んでいくと街道の西北側(右)に、鎧掛山(標高788m)その中腹に日除集落(標高約600m)の民家が集まっています。

旧道は右の集落を見たあたりで、新道と分岐して右に折れて100m程北に入り、そこを左に折れて西南に、新舗装道と並行しながら進んでいたと思いますが。右に入るところの道標を逸したのかそのまま新道を進んでしまった。(地理院地図には破線で載っています)この付近の旧道は、新しい舗装道が出来て通る人もなく次第に失われているそうです。暫く舗装道を西に歩く。この付近写真は撮っているのだが、最近の事なのによく道の情景が思い出せない。ハッキリした説明が出来ず申し訳ありません。街道の消滅も多く、旧道の上を舗装道に改修し重なった部分が多いそうです。

山の斜面に日除集落(ひよけ)

南側の眺望は絶景

舗装道路を蛇行しながら西へ

左に日除集会所がありますその傍に現川崎 三島神社御鎮座跡地碑が立っています

右手に日除から水ヶ峠まで1.5㎞坂本龍馬脱藩の道の古い道標

右に道標のある地点を振り返ると向かって左から細い道が下ってきます。前述の日除集落を抜けてきた道。先に右に入る地点を逸した旧道がここに進んできたと推量。残念ながら脱藩の道であったか定かでないが悔やまれる

その先の道標を右に見て進む

T字路に突き当たるので、右(北西)に折れる道を進みます。次の水ヶ峠までの2㎞ほどは舗装道です、旧道の上に改修舗装されて街道道の面影はない

脱藩道の道標が擁壁の袂に

暫くは蛇行しながら緩やかな坂を上りながら進みます

やがて水ヶ峠に着きます正面頂上の右T字路です 【水ヶ峠】

右T字路を左に折れたところの脱藩の道角に道標水ヶ峠から龍馬らが宿泊した泉ヶ峠まで3.7㎞

水ヶ峠は舗装道で峠が回収されて風情がない

水が峠案内標識

水ヶ峠での悲劇の悲しい事件があったことを資料から紹介します。

龍馬らより2年後元治元年(1864)11月24日、土佐の細木核太郎、中島与一郎(23歳)、中島信行(19歳)ら3人は、龍馬らを追って土佐を脱藩した。中島与一郎が足を挫き動けなく2人に先を急がせ土佐に引き返す事にした。水ヶ峠の大師堂で休んでいたところ、命を受けた名野川の庄屋は、村内のしし銃を持ったものを集め3人を追っていて、休んでいた与一郎が標的となって死んだ。母は脱藩に動転して息子が歩けなくなるよう神に祈った。その通りになって母は泣いて悔やんだという。脱藩に成功した中島信行は初代衆議院議長を務めた。一方志叶わず峠の草深い中で眠る与一郎の無念が偲ばれる。その後成功した中島信行は与一郎の遺体を掘り起こし、土佐市新居に立派な墓を建て葬っている。(歩いてみよう坂本龍馬脱藩の道より引用

水ヶ峠の右T字路を左に折れて100m程進むと、右に道標が立ち斜面を登る道があります。この先西への尾根道を泉ヶ峠に向かって進みます。写真ではわかりませんが、旧道は向かって左から斜めに舗装道を横断してきていたようです

ほぼ真直ぐの尾根道に入り暫くは写真のような旧道が続きますので想像してください。左には蛇行しながら舗装道が並行して通っています

相変わらず落ち葉が敷かれ明るく木々の色も涼しげに淡く素晴らしいです。下手な説明が必要ないようです

尾根道とハッキリわかるような道の両側が斜面になっています。3人はおそらく足早に進んでいったことでしょう

本当に素晴らしい尾尾根道でしょう

600m程続いた尾根道が左下に先ほど分岐した舗装道に合流します標高682m地点です

合流した舗装道も杉並木が素晴らしいです、舗装道を400m程進みます

旧道が少し右にカーブした先で

右に入るような道がありますが、かつての旧道跡かわかりませんが真直ぐ進む

すぐ先右に道標が立ち、舗装を分け右に入る旧道を導いています、石城峠への道

左下に舗装道が見える

急坂でないが緩やかな登り

左斜面の旧道が続く、何か吸い込まれていくような街道(表現がむつかしい)一人で歩くのがもったいない

舗装道と分岐した道標から300m程で尾根道が広くなって左右に道があったようです。道標が木にもたれかかっています。多分この地点が 【石城峠】(標高約730m)でないでしょうか、よくわからなくなっているが変則十字路のようです。

石城峠で道標に沿って進みます。 峠から南西に真直ぐの旧道を進む

どうですかこの街道(坂本龍馬脱藩の道)歩きたくなりませんか

右、杉やヒノキの真直ぐ立った樹林と左、柔らかい雑木のバランスが本当に素晴らしい脱藩の道保存会の皆様本当に有難うございます

この辺りが大森山(標高729.2m)の北側の頂上辺りか、右(西)に方向を変え、300m程先で左り南西に進む

果たして場所と写真が会っているかよくわからなくすみません(でもそのようなことはどうでもいいでしょう)

左に折れて200m程でさらに左に(南東寄り)折れ坂を下る

山頂付近は地権者の開発により大規模農場となっている。道標に従い右から左前方に真直ぐ進む

ログハウスの建物の手前右に折れる。建物手前の角に脱藩の道道標。家族の方が住まいしているようで、確認のため奥さんに道を聞きましたが、この道は公道なのか地権者の道なのかわかりませんでした

倉庫と倉庫の建物の間の旧道。付近に他には民家はありません

農場を抜け南西への尾根道を、500m程進むと泉ヶ峠に着きます

右(北)の五十崎町・内子町の遠景

右の絶景を見て、また樹林帯に入ります農場の先、泉ヶ峠までは素晴らしい往時の旧道が残る

綺麗な植林帯の道

斜面を滑らないように進む

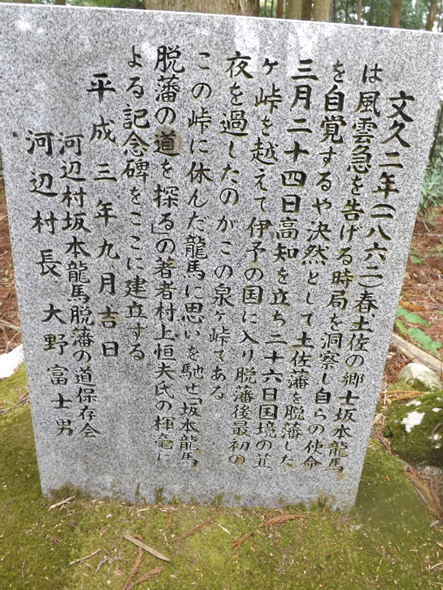

【泉ヶ峠】 (標高650m)

龍馬らが高知を出て2泊目宿泊した宿場の泉が峠にやっと着きました。

資料で見る峠の様相が変わっていました。梼原の那須邸からここまで一日でよく歩けたと、健脚ぶりには驚くばかり。当時はもっと山道で道が悪く草履で凄いの一言。綺麗に整備されています。あえて写真には撮らなかったが、地権者の別荘のような建物が立っています。少し違和感があった。

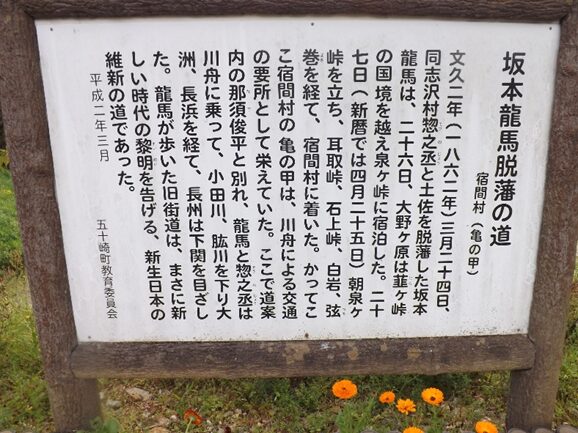

やっとここまでこれた感無量です。文久2年(1862)3月26日、梼原の那須邸を早朝に出て、国境の韮ヶ峠を越えた、龍馬・惣之丞・俊平の3人は、泉ヶ峠の宿場に着き伊予路の第1夜を過ごした。今は宿場の面影を偲ぶことはできない、植林のされた綺麗な杉の木に囲まれている広場に碑や祠が建っています。

この泉ヶ峠は土佐と伊予を結ぶ宿場として栄えた。大正時代まで「よろず屋」という雑貨屋があり二階が旅館であった。明治の終わり峠には家が十数件建ち、旅館が5,6軒、鍛冶屋・ミシン店・写真店があり、河辺方面からの旅人が必ず通る道で大変賑わったという、高知方面の人も沢山通り今ではこの広場から想像もできない。

明治期この泉ヶ峠の繁栄に尽力していたのが、上田信衛氏で病院まで建てたが台風で倒壊し道半ばで実現しなかったが、峠の繁栄に力を注いだ人であった。峠の10m程下に舗装道も整備されたが水脈も切られ今は水も出なくなった。旅人も少なくなり、時代とともに峠の役目も終わり、建物もすべて取り壊され旧道は荒れるに任せていたが。坂本龍馬脱藩の道の発見で一躍脚光をあびブームと共に歩く人が多くなった。(歩いてみよう龍馬脱藩の道より抜粋)

広場の一角に残る 石積みの祠跡傍にはしあわせの

背後に地権者のであろう、大きなソーラー設備由緒ある峠に沢山のソーラーと建物が不釣り合

しあわせの四本杉

振り返ってもう一度見る。去りがたい心境

泉ヶ峠で脱藩の夜を過ごした三人は翌朝早く宿を出た。案内表示の前の急斜面を下の舗装道に下る。

結構きつい急斜面を下る

泉ヶ峠から下ってきて下の舗装道に出たところ10m程下った舗装道に立つ案内板

泉ヶ峠方向を振り返ったところ、向かって左上泉ヶ峠から耳取峠まで約1㎞の尾根道を進む

すぐ先で左にカーブする舗装道の右、鋭角に右に上る地道がありますので、その坂道を上がると階段の道がある

尾根道を進みますここで標高679m、平らな尾根道が続く

やがて地道の林道と合流し旧道の道幅は広く日がよく差し込む

尾根道を西南に進む

道幅の広い尾根道で高低差も少なく快適に歩ける

まもなく耳取峠のようです

【耳取峠】(標高610m)

長曾我部軍が戦って勝利したとき、余りに敵の戦死者が多く耳をそいで塚を築いたと伝わる

耳取峠の名の由来に、この峠に立つと人の耳がとられるほど凄い風が吹くところからという説

峠にはかつて2軒の茶屋があったと伝わる。少し平らに広くなっていてその一角に復元された 茶堂跡と石仏が祀られている

左上から下ってきた

左手の眺望

耳取峠から約1.3㎞の石上峠に進む、この先もあまり起伏がない

すぐ先で旧道は分岐しますが、左真直ぐな道を進む。

暫く車も通れる旧道を進んでいきます変化もないので写真を追って想像してください。でも脱藩道の道を歩く人も少なくなったようで、昨日も今日もまだ一人も会っていません。最も、脱藩の道は逆に歩く人はいないようで、道標もすべて西向きの関係もあります

分岐がありますが道標に従って真直ぐ進む

この辺りの地道は山林用の車が入るようでタイヤ跡がはっきり残っています

【石上峠】 (標高519m)

十字路の峠に着きましたが峠という感じがなく、広く平らなところです。

左の道標の傍に 木造の祠この石上峠にも茶屋が二軒あったといわれ一部石垣の跡が残る。

左の祠の横と、向かって右に道標が立つ。泉ヶ峠から約2.3㎞歩いてきた脱藩の道兼林道の尾根道もここで終了。林道はそのまま真直ぐ植林された綺麗な道が西へ離れていきます。

この先は内子町、韮ヶ峠からの野村町・河辺町は脱藩の道を村の活性化に力を入れられたので、整備され、道標も沢山立てて頂き、資料がなくても歩けるほどきっちりしていただいていました。残念ながらこの先の内子町は、市街地の古い街並みに観光客が集まるのであまり脱藩の道には力が入っていないようで、案内表示も極端に少なく道もあれていました(歩き終わった結果)。

真直ぐの林道と別れ、右の急坂を下る

枝切をされているのですが、その小枝を取り除いていないので、一見見ると綺麗なのですが非常に歩きにくい。(文句を言ってすみません)

植林帯の旧道を一気に下ります

直線に下っていくと、コンクリートの道路に出ます。(標高470m)

ここで迷った、コンクリート道をそのまま西に進むのか、右の荒れた道に下るのか、道標がどちらを指しているのかよくわからない。調べてきた資料では、さらに北に下ると理解していたので右へ

道標が新しいのでもう少しはっきりと方向を表示していただければありがたい。

内子町に入ると道道は荒れている

やがて竹林の中に入っていきます

間違っていないか確かめるためにも、この辺りに道標があると助かる、でも道跡はハッキリついています

竹林の中を下っていく

綺麗な道になりました

どんどん下っていくと前方が明るく開ける

新田集落の最上部の車庫前のコンクリート歩道に出ます

車庫前の道標 この道標が少し紛らわしい、コンクリート道を進むのか、右の谷沿いの道を進むのか、どちらの方を導いているのか。常識的にはコンクリート道だろうが。道標が少し左肩に下がっているので右の一段低い道を歩いた。

このような場所は一言加えてもらえたら。実際歩いていない人が杭打ちをしていると思う。この地点から白岩集落まで約1.5㎞です

道はかなりあれていますが、道跡はハッキリしています

この道が正しかったら、一言石上峠までの街道があまりに素晴らしかったので。枝打ちはしているのですが、その後、整理せず、小枝と枯葉が入りまじり、その下に弦が這っています、足も疲れて摺り足でこの辺りまでくると、弦に引っ掛かり2度こけてしまった。もちろん責任は自分にあるが、素晴らしい脱藩の道なので、内子町も力を入れてほしいと願う。

道沿いに石垣跡のような石が並んでいる、屋敷跡かな

沢を石橋で渡ります

脱藩の道の道標が出てきました。不安があるので、道標の間隔を短くしていただけたらありがたい。 車庫の分岐、判断が正しかったと一安心

少し進むと左手にも、屋敷跡のような石垣の残骸が残っています

(※)

「龍馬が辿った道」の資料では、石積の少し先に、三方に分岐する地点に古い解りづらい案内表示があり、真中の道を進み、竹林や樹林帯を南西に進んでいくと、「白いわ大清水」に出ると記載されています。

結局私は三方に分かれる地点がわかりませんでした。もちろん道標もわかりませんでした。 果たして15年ほど前の道ですから現在も歩けるのでしょうか。北側の舗装道の南側を西に進んでいた道です

もしこの資料を見てわかる方があれば是非おしえてく下さい

後日、白岩から逆に歩いたのですがここに辿り着くことができませんでした

道は明るい樹林の中を北に進む

前方下に舗装道が見えてきました舗装道に出ないで左に折れる道だが道標もない

足元の弦に注意しながら一気に下ります

止む得なく10m程の高低差を舗装道へ出る

車道に出てきたところを振り返る

内子町は案内表示がなく不親切、折角大詰めの脱藩の道が詰められなく悔しい思い

蛇行しながら数キロ㎡舗装道を西の白岩集落に向かって下るが、左の樹林の中を旧道が通っているのだろう

(※)

今更どうすることもできず不可解のまま進んでいくと、正面の自動車に乗っていた地元内子町のおじさん二人に、脱藩の道を歩いてるのかと呼び止められて少し話をした。その話の中で、脱藩の道河辺町までは良かっただろう、内子に入って荒れていただろうと、行政も脱藩の道そのものも若い人も知らないし、ブームも去ってしまったので力が入っていないようだと教えてくれました。このままではますます荒れてしまうだろうと寂しくなった。

自動車の手前から振り返ってみると、右の山の斜面に民家があり、ガードレールの右側の道が下ってきているようです。山の中腹に建物が建っている辺りを通っていたのでは、その道が旧道で三方に分岐の道ということか、歩いてきて樹林のさらに奥側は開けているよう。残念新舗装道と旧道?が車の手前で合流している

車の少し先左に 脱藩の道「大清水」の比較的新しい道標が立っています。道標は左坂道を指しているので、やはり前述のガードレールの道が旧道なのだろう。石垣のあった先、舗装道への下りの道は今は行政が推奨している道なのか(旧道はすでに廃道化しているのかよくわからないが知りたい)

正直この案内板の意味がよくわからなかった

白岩大清水に上る途中左から道が下ってきてます。下のガードレールの道が出来る前の道かも。(この道が旧道かもと思い後日逆に歩いた道です)

後日「坂本龍馬脱藩の道を探る」の本の中に、石上峠から白岩までの旧街道がほぼ昔のまま残っている、しかしところによりよっては、茨を搔き分けていかなければならない場所もあり、踏破はかなり困難であると、その当時で地元の方が話されている。その書物が発行されたのが1989年5月で、調査のため歩いたのがそれ以前であることを考えれば、さらに石子町の脱藩道への力の入れ具合からして、今では踏破は出来なくなっているので、三方分岐の道標もなくなり、新しい舗装道を行政は進めていると解釈して。自分に納得してしまった。

大清水の前に出てみると、別の道も続いていますがわからないので止めます。

大清水の傍に 茶堂

茶堂の前を入っていたのが先ほどの道です。一番上の水場は飲み水、二番目は食物を洗うところ、三番目は洗濯場、最後が馬の飲み水と自然に順番が決まっていたそうです

わからなかったが、カゴノキとカシノキの抱合樹の根元から清水が湧き出ている。今も飲み水として利用されているようです

この辺りの脱藩の道の案内板がよくわからない

大清水から脱藩道の矢印の反対方向へ下って元の舗装道に出ます

舗装道の左に先ほど見た道標が立っています。矢印が上向きです。龍馬が立ち寄ったということで立てているのか、ならば大清水の表示だけでいいのだが

少し下ると右の擁壁の所で右に入る細い道の土手に、道標が立っています。先ほどのおじさんが教えてくれた

右に入り細い道を上る。この付近、標高173m弦巻地区の十数件の集落西への山越えの旧道になる

小さな峠道です

左に 弦巻茶堂と石仏も並んでいます

峠の頂上で道が分岐、右の竹林に下る

綺麗な竹林の旧道、綺麗に整備された竹林の中を歩くのもいいものです

西への真直ぐな道

峠を越えて舗舗装道に出ます

舗装道に出たところを振り返る

舗装道に出て右に下る。左前方には小田川に沿った内子町の南端の集落が見えてきた左にUカーブします

カーブして真直ぐ下る

小田川が見えてきました

弦巻の茶堂か見えています

更に舗装道を下っていく

舗装道から左に下る細い道の入り口に、あまりに喉が乾いたので悪いと思いながら夏みかん2個いただきました甘くて最高に美味しかった。今日も「ふるさとの宿」を出てから、お店や自販機がありませんでした。重たいですが十分準備が必要です。

畦道のような道を進みます

竹の谷川に架かる橋の袂に出て、正面に道標を見て右に折れる

右に折れるとすぐ先で県道に出ます。突き当りが 亀の甲

右手木の下に祠が祀られている でんでん様舟旅の無事を祈って、地元の人によって祀られた

旧宿間村の亀の甲

現在、舟便はありませんが、かつては小田川から鳥首で肱川に合流して、大洲から瀬戸内海の長浜に至る、舟便の中継地として栄えた。船便の始発地は5㎞上流の内の子(現在の内子町)で内子町は製蝋燭業で栄え今も、街並みは昔の面影を残す建物も沢山残している。

県道から見たでんでん様 肱川に流れる竹の谷川に架かる竹の谷橋の石碑橋から見た今歩いてきた脱藩道

亀の甲から見る小田川の下流、この付近にあった舟着場の痕跡は残らない二人はここから乗船した

上流5㎞先は、内子町舟運の発着場

龍馬・惣之丞・俊平は、27日の早朝泉ヶ峠の宿を出発、ここ宿間の船着場に9時ごろ着かなければ肱川の河口、長浜の江湖の湊までの舟が出てしまう。夕方につくには通常7~8時間を要したので脱藩の道を早足で歩いたことだろう。龍馬と惣之丞の二人は、ここから舟に乗り小田川~肱川を船で下る長浜までは舟の旅です。

高知城下の生家から土佐・伊予の陸路、脱藩の道はここで終わります。

梼原から道案内をしてきた那須俊平は土佐へ引き返します。先のわからない別れは3人にとっては感慨深いことであっただろう。岸から別れを惜しんで見送る俊平、舟から感謝の別れを惜しみ手を振る三人の姿が目に浮かんできます。三人の永遠の別れです。

前述したように韮ヶ峠まで送ってくれた養子の信吾は、翌年同郷の吉村虎太郎らの天誅組に参加して九月吉野の鷲家口で戦死。俊平は信吾が家を出たとき、

妻子をも捨つるためしは武士(もののふ)の ならひと聞けど袖はぬれけり と悲しむ。そして2人の孫を見て

残しおく二人の孫を力にて 老いぬることも忘れけるかな と歌い心をしっかり持った。

そして翌年、元治元年(1864)信吾の吉田東洋暗殺により那須俊平にも嫌疑がかかり捕吏が村に入っているのがわかり、急ぎ脱藩をする。時に6月6日、慣れた峠道の韮ヶ峠・九十九曲峠を避けて、父ノ川のセチヤス峠(日吉村節安峠)を抜けて長州へ。長州忠勇隊に入った俊平は7月19日の禁門の変にて戦死享年58歳。

脱藩の道案内をしてくれた、那須信吾・俊平は2年の間に亡くなっている。二人は舟で長浜までというのが定説です。私は現在、川舟はないので二人は眺めたであろう陸地を目的の長浜まで歩く。脱藩の道でなく小田川~肱川に沿った新道を歩きます(むろん旧道はあっただろうが資料もないしわからない)。

亀の甲より長浜まで約37㎞。宿間(亀の甲)に着いたのが15時20分。

この地が二人の土佐脱藩の道の最後の地、ここから川船で大洲長浜までの舟旅。おそらく舟の中では安心感と疲れでゆっくりと熟睡したことだろう。大洲は勤王の志篤い藩で、後日談になりますが討幕に向かった長州藩の上陸を藩をあげて幕府より救ったことが薩摩の西郷や長州藩に絶大な信頼を得た藩で、討幕が成り明治天皇の京都より東京に遷都する大行列の最前列を西郷らの推薦を受け面目躍如の栄誉を賜った藩でもあった。

義ということに関し西郷隆盛という人は大きく受け止める大西郷であったという。

だから二人の脱藩はこの時点で達成したことでらった

これから歩く道は脱藩の道でありません。川舟がないので、小田川・肱川に沿って大洲~長浜に歩きます。でも二人の道のりと同じです

右の小田川に沿って、肱川の合流点鳥首まで約5㎞を車道で歩くが、車があまり通らないので歩きよい

内子町から大洲市に入る

暫く歩き小田川と肱川が合流する鳥首に着きました。

右に折れます。左からの道は九十九曲峠越で脱藩した、吉村虎太郎らが通ってきた方向ですが、虎太郎らも上流の辰の口辺りから舟で下ったという説が有力です。私も次回九十九曲峠越をしたときここに出てきます。

鳥首の小田川・肱川の合流点の大川橋、実は朝「ふるさとの宿」をでてからこの橋を渡った信号を左に折れるとGSがあり傍に自販機があり飛びつくように飲料水を飲む、今まで、店も自販機もありませんでした。最も「白岩の大清水」に湧き水がありましたがコロナの為、控えました.

大川橋からの上流・下流の眺め

肱川の左岸・右岸どちらを歩こうか迷ったが右岸に沿って歩くこととしました。大川橋を渡ったところ左に折れるとバス停があるので大洲駅まで歩くと暗くなるので、本日は4時20分の最終便に乗らなければいけないのに、6時20分と勘違いしてしまった。その気なら乗れていたのに、明日のことも考え仕方ないので大洲に向かって1時間ほど歩く。

肱川を左にしてみながら進む。龍馬・惣之丞は今までの疲れがどっと出て、舟の中で爆睡していたと思い浮かべながら歩いています

前方に大成橋が見えてきました

更に次の成見橋が見えたところに藤の川バス停があった、

ここから大洲市街地までは真っ暗になる、バスはないが大洲駅からタクシー来てもらうバス停は目印となるので。

丁度近くを歩いていたおじさんに親切にしていただき、タクシー会社3社の電話番号を調べてくださり有難うございました。おかげでタクシーが来てくれる。またここでも親切にあった。

本日は藤の川バス停で終わり、大洲駅近くのホテルオータ宿泊。明日またホテルからここまでタクシーできて長浜まで歩きます。

本日峠歩きもあったが 43.320歩 28.15㎞よく歩きました

コメント