2022年9月13日~16日

9月13日(1日目)

福山市鞆の浦~三原市米山寺===上関宿泊

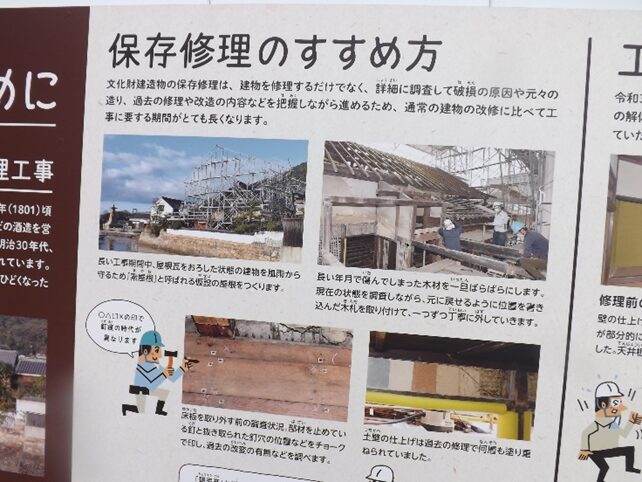

第4回目脱藩の道歩くにあたって【はじめに】

〖13日〗1日目

韮が峠越えの脱藩の道は無事終わり、残すは吉村虎太郎たちが脱藩した九十九曲がり峠越えの「維新の道」が残っているが、時期を変更して、先に山口県上関から下関まで終えることとしました。

上関に行く前に、前々から行ってみたいところがあるので、先に寄っていきます。

福山市の南に位置する港町「鞆の浦」で、港が出来てから1000年の歴史を持つが、交通の発達により繁栄を極めた港町も終わりを告げたが、今も街並や建物が往時の繁栄の跡を偲ばせている。広くはないがゆっくり見学したい港町。(重要伝統的建造物群保存地区)、龍馬達志士も京都への途次立ち寄っている。桝屋清右衛門ていにお龍馬宿泊地跡の碑も建つ。

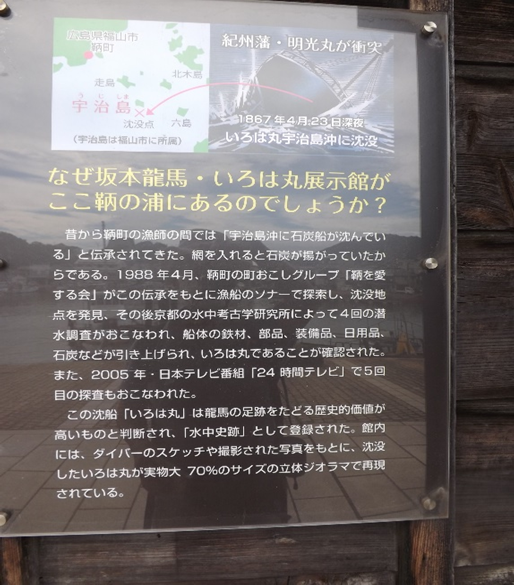

特に瀬戸沖で紀州藩所有船と坂本龍馬率いる海援隊のいろは丸(大洲藩所有)の事故談判場所等沢山見る史跡ががある。とても短い時間で見て回るのは無理で、もっとゆっくり見学してみたいところでした。

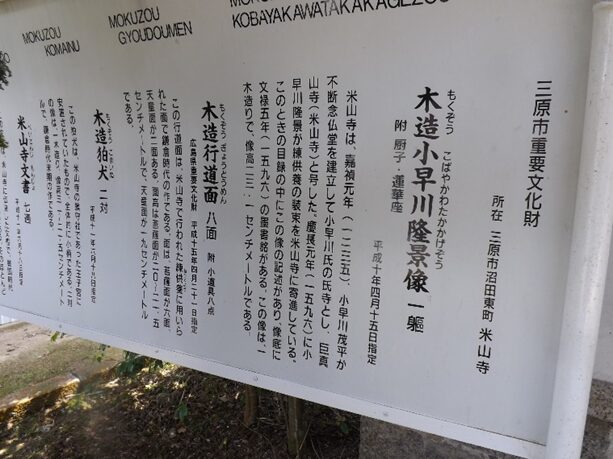

次にもう1ヶ所、三原市本郷の米山寺へ、山陽道を歩いた時時間がなくて寄れなかった。幕末の志士とは関係ないが、私の好きな戦国時代末期から豊臣時代の武将である、毛利元就の三男で三本の矢の一人、小早川隆景の墓所。豊臣秀吉も一目置いた智将、本郷駅よりタクシーで20分程の所にある。今回機会があり見学出来た満足。

13日の1日目は見学はこれで終わり、電車にて移動します。

〖14日〗2日目

柳井駅からJRとバスに乗り継いで上関町の民宿「カイキョウー館」へ、上関港は海上交通の要衝として栄えた港町で、江戸時代には朝鮮通信使や九州の各藩主の参勤交代時の寄港地となるなど、毛利本家萩藩の直轄地であった。更に北前戦の風待ち汐待ち港となり大変賑わったという。街並みには当時の商家や藩の史跡跡が数多く残っているが、残念ながら行政の力が及ばないのか、観光誘致の意気込みが感じられなかった。民宿の御主人も若い人は出ていくし、漁業も盛んであったが、魚が採れなくなってから漁船も漁師も減少一方で、漁船も数える程になってしまったと嘆いていました。第一子供が少なくなり生徒数の多かった学校も合併で無くなってしまったそうです。

かつては沢山あった旅館も民宿も今やカイキョウー館だけとなってしまったと話されていた。

街中に龍馬が宿泊したという石碑が建物の軒に建っている。良い街と思うが悲しいかな交通の便が悪くバスも一日数える程しか通っていない。いつしか歴史ある漁港も忘れられてしまうのは寂しい限りです。

見学を終わり上関の町を後に、上関大橋を渡り、海峡の対岸室津を見学してバスで柳井駅に戻る。

東側の海岸沿いの「阿月」によりたいが、数年前にバス線が廃線となりタクシーで往復するしかない。阿月は長州藩の重臣、浦靱負の領地で陣屋跡(今は学校)があった。墓所は岩休寺(何年か前に寺は壊され広場になっていた)跡の一角に墓があった(間違っていなければ)。小さな海辺の街だが、浦靱負を慕った勤王の志士だけでも、世良修蔵(奥羽鎮撫総督下参謀)・赤祢武人(奇兵隊総督)他多数の志士の屋敷跡や墓が点在しているが時間の都合でまわれなかった。龍馬も隠居した浦靱負の阿月を訪ねている。

龍馬・惣之丞は船で上関港から防府の三田尻港への船便で渡っているが、今は舟の便がないので三田尻までJRで移動します。

三田尻港より脱藩ルートは定かでないが、常識的にはすでに長州藩や支藩の領地だから大手を振って歩ける。三田尻の御舟倉跡を抜け、萩往還を北に進み天満宮の前で右からの山陽道に合流して西へ。宮市で萩往還は右(北)へ分岐する山陽道は西へ進んでいるのでこの道を通ったのが常識的であろう。

別ルートとして、三田尻からほぼ西に進み、桑山の南側を抜け、西仁井令で北に向きをかえJR線を潜り、北西に進み佐波川に架かる大崎橋の手前で山陽道に合流する説ですが、いずれにしても今となっては想像の域を出ない。両ルートを歩いてみました。

合流後のルートは以前に京都から下関まで歩いているので、詳細は山陽道を公開したときに見て頂けたらしあわせです。防府駅に戻り長府駅に移動して長府で泊まる。

〖15日〗3日目

翌日は、最終ルートの区間だから下関まで、以前寄れなかった史跡を見ながら長府の情緒ある街並みを、笑山寺:毛利家の墓等を見学、今回は海岸沿いを進み前田台場跡、下関の海峡、壇ノ浦が一望できる火の山公園へロープウエイで上り、その後、安徳天皇陵の北側の山手にある、白石正一郎・真木和泉の子菊次郎の墓所へ。

山陽道西の起点、永福寺前を通り、いよいよ脱藩の道最終地点である左に下関駅を見て、国道191号線を進むと、右の四国電力下関ビルの一角に、白石正一郎邸碑・高杉晋作奇兵隊結成の地碑が建っています。白石正一朗は下関の豪商で勤皇の志士たち坂本龍馬や高杉晋作はじめ藩内外をとわず志士達のよき協力者で私財を投げうって支援した剛毅な人であった。明治政府より正5位を贈られている。是非参りたかった場所でもある。

脱藩の道 高知の龍馬生家跡前から長い道のりであったが、ようやく完歩することが出来ました感無量です。どれだけ沢山の方たちの親切にも接し感謝の言葉もありません。でももう少し後が続きますのでよろしくお願いします。

この後、更に北に足を進めると、高杉晋作の史跡が点在します。療養の地、住居跡(井戸が残る)、晋作終焉の地碑。そこから少し北に離れた、桜山招魂場:桜山神社、吉田松陰を中心にして維新に散った長州志士達、約400柱の石碑が整然と並んでいる。

本日はここで見学を終わり、ドーミングイン下関に泊まる。完歩記念に相応した良いホテルであった。

〖16日〗4日日帰宅日

翌日レンタカーで、下関市最北で長門市に近い豊北町田耕に走る。明治の魁で散った天誅組の首領で明治天皇の叔父にあたる、中山忠光が暗殺された地で、小さな本宮中山神社が建っています。神社の背後は鬱蒼と茂った山で、前は谷川が流れ小さな橋が架かっています。その間の狭い平地に鳥居と祠・血染めの石があります。本宮の前の小さな広場には皇族方のいくつかの石碑と植樹がなされている。このように山深い谷川で19歳の若い命が暗殺されたと思うと心が痛み手を合わせずにいられませんでした。この地にくるまでの逃避行も大変であったようです。その後亡骸は夜討峠に埋葬されたが、すぐ掘り返され現在の墓所、綾羅木の中山神社に埋葬されています。

車は南に走り、中山神社へ進む、拝殿に向かって右のこんもりとした高台に中山忠光のお墓があります。拝殿に向かって左には、中山家と関係の深い愛新覚羅社があります。

車を返して、幕末とは関係ないが下関の唐戸桟橋にでて船で、宮本武蔵・佐々木小次郎の決闘の島、巌流島を1時間ほど見学しました。

新下関駅から新幹線17時34分で帰途に着く。

【2022年9月13日】

《鞆の浦》

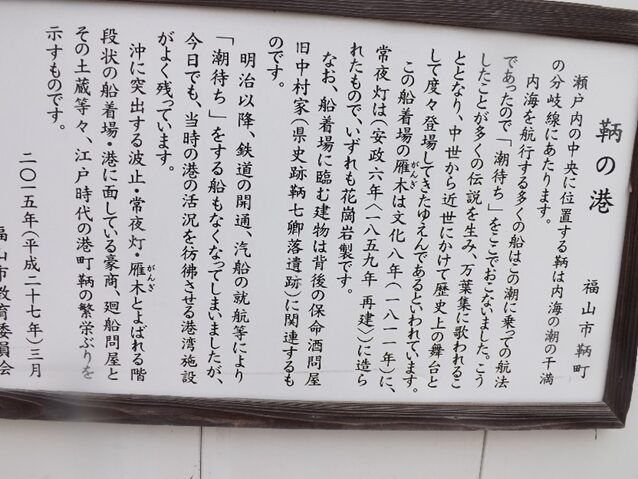

鞆の浦は瀬戸内海の真ん中に位置します。古代より瀬戸内海海運の港町として賑わいました。室町幕府最後の将軍足利義昭が織田信長に追われた時に、この地で機を伺っていたことも知られています。また江戸時代には、朝鮮通信使が瀬戸内海を航行するときには寄港地としていました。幕末には京都を追われた七人の公卿が長州に落ちる途中に立ち寄っています。鞆の浦の沖合で紀州藩の明光丸と坂本龍馬ら海援隊のいろは丸が衝突沈没した事故の交渉地跡でもあります。

鞆港バス停付近

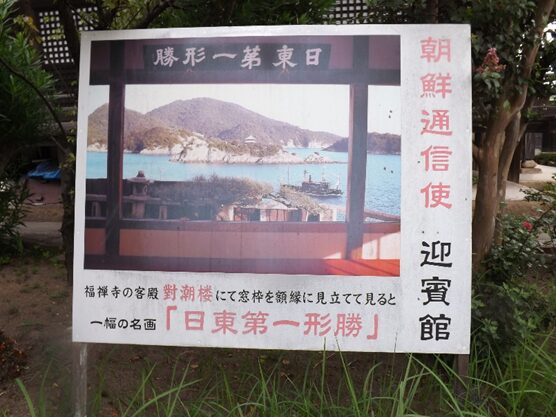

波止場より船番所跡と圓福寺・大可島城跡、圓福寺からの眺めが美しく「爽明楼」と名付けられている。朝鮮通信使の宿舎として利用された

鞆港![]()

鞆の浦の街並みは狭く港町の風情がよく残る

国史跡対潮楼への道

真言宗海岸山千手院福禅寺

平安時代の天暦年間(950年頃)の創建。客殿として元禄年間に建立された対潮楼からの眺めは、鞆の浦を代表する景観。朝鮮通信使が毎回宿泊したところで、日本で第一番の景勝として「日東第一形勝」と賛辞を残している。また、いろは丸事件で坂本龍馬らが紀州藩の重役と交渉した場所と伝わる

対岸の島は、弁天島と仙酔島

本堂 対潮楼は本堂の向こう側に隣接している

むろの木歌碑 万葉の歌人、大伴旅人が鞆に寄ったとき亡き妻を偲んだ歌 お寺の下の道路沿いに立つ

わざもこが見し 鞆の浦のむろの木は

とこよにあれど 見し人ぞなき

対岸の 弁天島の弁財天

少し北の観光センタ奥のT字路角の一軒奥、坂本龍馬宿泊先(枡屋清右衛門宅)跡

旧家の並ぶ街並み

素晴らしい町並みが今も残る

街の西側に建つ 沼名前神社の石標と街並み

見ごたえのある鞆の旧家

突き当りを右に日蓮宗 法宣寺 加藤清正を祀る

最澄が開創の鞆最古のお寺臨済宗正覚寺 静観寺

お寺がたくさん集まっている一角に

山中鹿之助の首塚 毛利氏に滅ぼされた尼子氏の家臣で主家の再興のため戦ったが捕らわれ、天正6年(1578)岡山県の高梁川「阿井の渡し」で討たれた。阿井の渡しには胴塚がある

ささやき橋 応神天皇の頃、百済よりの使節の接待役;武内臣和多利と官妓;江の浦は役目を忘れ夜毎この橋で恋を語り合っていた。その為、二人は海に沈められ、その後、密語の橋と語り継がれている。

首塚の背後の寺は日蓮宗 妙蓮寺

隣のお寺は日蓮宗壽福山 顕政寺

この南北の筋にはまだまだ、北は安国寺から沢山のお寺が並ぶがとても回り切れない。心配なのはこの決して広くない地に沢山のお寺はたして維持費はどうしているのだろうか、私が心配する事でないが

沼名前神社(ぬなくまじんじゃ)

旧家 林家住宅

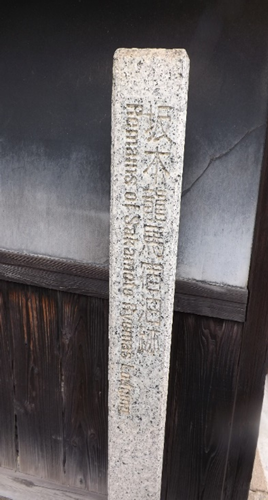

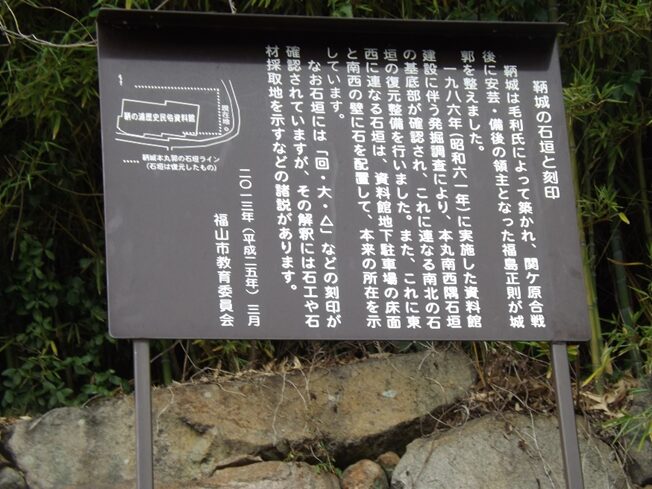

鞆城の石垣と刻印

鞆城跡

歴史民俗資料館の建物は丘陵を利用した本丸跡で、二の丸・三の丸が築かれた。東端は福禅寺、北端は沼名前神社参道、南は港に面していた。鞆の浦地区の多くが城内であった。元和元年(1615)の一国一城令前に廃城となり、江戸期は町奉行所が置かれ城は取り壊され町が形成された。

本丸跡に建つ、鞆の浦歴史民俗資料館

南東方向の鞆の浦の中心町を見る

北の端、臨済宗妙心寺派瑞雲山 安国寺の遠景、少し離れているので行けなかったが。阿弥陀三尊像(国重)枯山水の庭園が有名

本丸跡の南への石段を下り左に折れた突き当りを右に折れたすぐ左に

旧魚屋萬蔵宅跡 「いろは丸事件」の談判場所。現在はレストランとホテル、“御舟宿いろは”として営業中

T字路を西に進み、先ほどの資料館から石段を下って右に折れたところ

中国地蔵尊霊場 地蔵院

少し先角に 道標

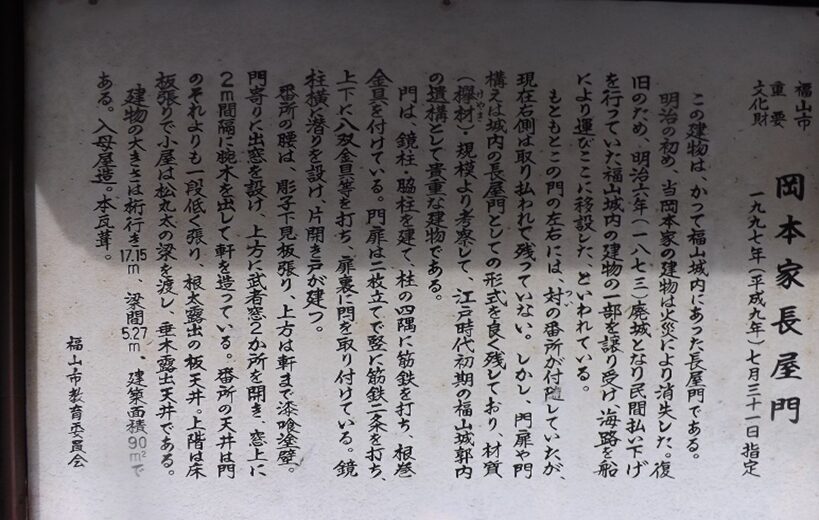

岡本家長屋門(岡本亀太郎本店)

17世紀に築城された福山城長屋門を移築した保命酒の店舗として使用している貴重な建物(重文)

万治年間(1658~61)から製造している保命酒で鞆の名物

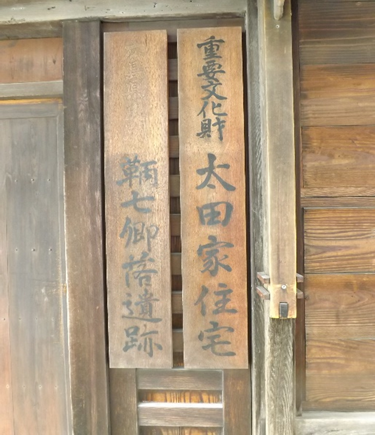

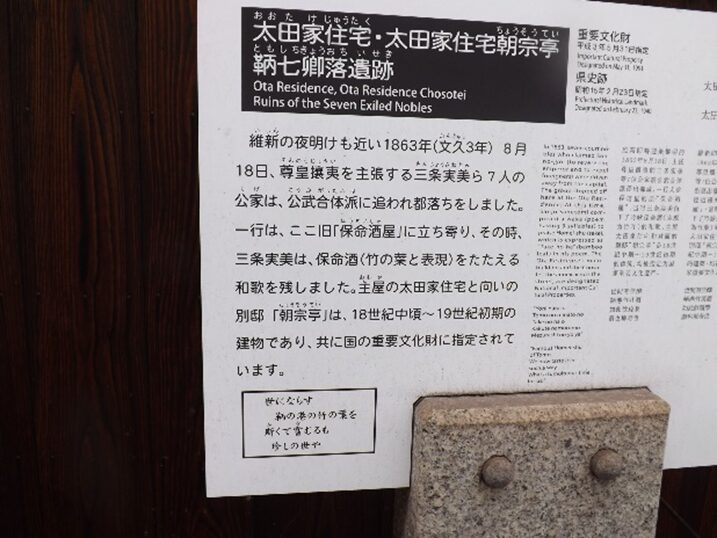

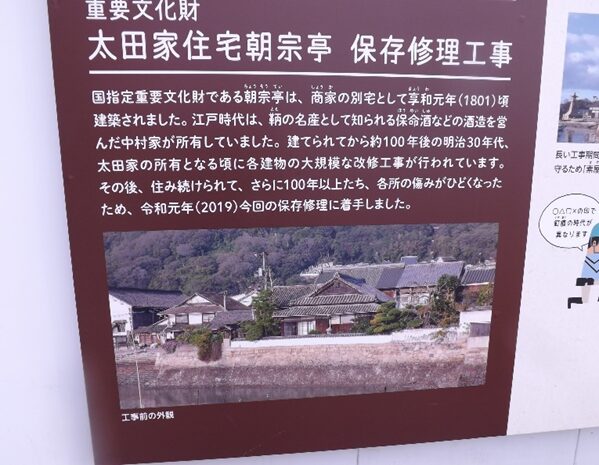

岡本家の東側の 太田家住宅(国重文)江戸時代初期に薬酒・保命酒の製造を始めた豪商

鞆の港

常夜灯 とうろどう:と呼ばれる

いろは丸展示館 坂本龍馬率いる海援隊の乗った「いろは丸」が沖で衝突沈没した地点から引き揚げた品を展示。建物は江戸時代の土蔵(閉まっていた)

いろは丸展示館の土蔵と常夜灯

雁木

江戸時代の船荷の積みおろし場が残る

鞆の浦の主だったところの見学を終わりましたが、まだまだ残ってる史蹟ゆっくり回るのに1日かけたいです。

バスで福山駅に30分かけ戻りJR山陽線で三原市の本郷駅に移動

本郷駅からタクシーで約15分、沼田川の南岸、三原市西部小原工業団地の東端から500mほど入ったひっそりした山あいにある。山陽道を歩いた時寄りたかったが時間がなかった

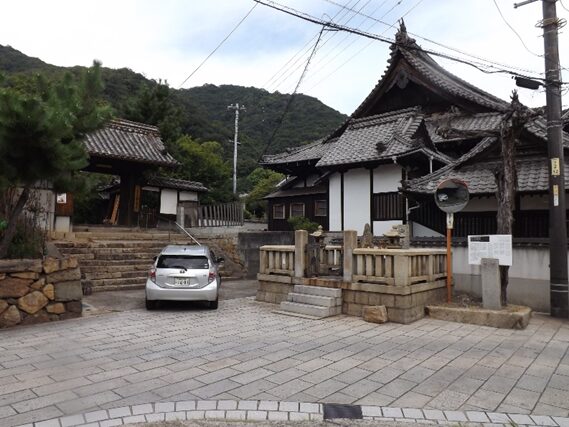

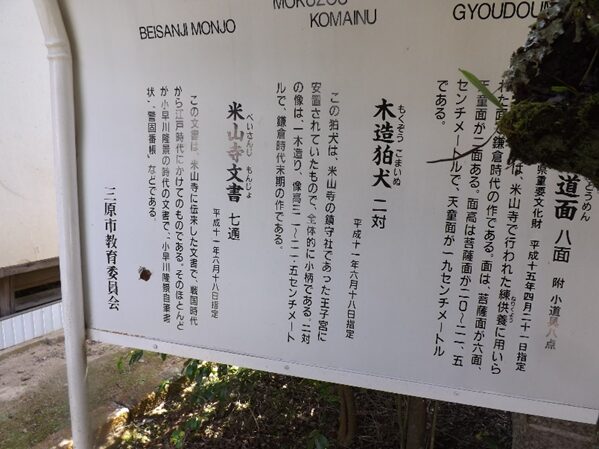

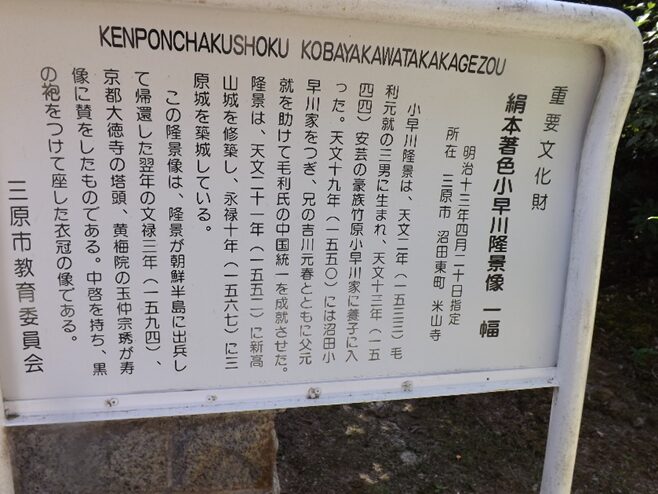

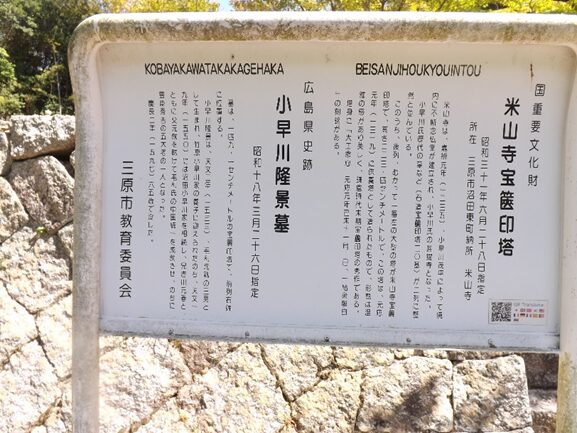

《米山寺》

曹洞宗東廬山 米山寺

小早川氏の墓所で20基の宝篋印塔が前後二列整然と並ぶ。鎌倉時代から安土桃山時代に造立されたもの

山門

本堂

宝物庫

墓所は運転手さんの話では、4年前の豪雨で本郷が被災した折、墓所の背後の斜面が崩れ改修したとの事でした

前列向かって右端の宝篋印塔は 小早川隆景の墓隆景は毛利元就の三男で慶長2年(1597)65歳のとき三原城で生涯を閉じた秀吉も一目置いた智将

運転手さんが待待ってくれたので助かり、本郷駅に戻り山陽本線で柳井駅へ2時間30分かけて移動し、柳井駅前より約1時間バスで上関へ。今晩の宿泊先カイキョウ館へ

コメント