【2022年9月14日】2日目

上関・室津~阿月~防府~長府

文久2年(1862)3月24日、高知城下を脱藩した坂本龍馬・澤村惣之丞は、3月27日伊予長浜湊の冨屋金兵衛邸に宿泊。翌早朝28日長浜を出航、28日は上関に宿泊。

上関は対岸の室津と共に古くから海上交通の要衝として栄えた港町。平安時代末期には竈戸関、室町時代以降は上関と呼ばれ、赤間関(下関市)・中関(防府市)と周防灘3海関の一つで、江戸時代には参勤交代の大名や朝鮮通信使、北前船の寄港地として賑わった。

残念ながら現在では、その当時の面影を偲ぶものは少なく街並みも変わってしまった。

宿泊先のご主人の話では、観光客は昔の賑わいは皆無で宿泊施設もここ1軒になってしまったとの事。海峡での漁獲量も激減して漁に出る船が少なくなってしまいましたとしみじみ話されていた。私の若い自分は上関の人口15000人ほどであったが、現在は3000人程で若い人は皆出ていくそうで、第一勤める会社がないとの事。学校も併合併合で小クラスになったとの事でした。

この後、上関・室津を回りましたが、悪いですが確かに行政も観光に殆ど力が入っていないように感じました。想像ですが坂本龍馬ら脱藩の寄港地として寄ったことも知らないのでないだろうか。

短時間であったが上関・室津を回りましたが、折角の史跡がありながら案内表示等が寂しい限りで、もちろん整備はされていません。諸事情があると思いますがもう少し行政も考えてほしいと思った感想です。(叱られるようなことを行ってしまった)

(追記)

嫌なこと言いますが私の感想です

柳井駅から上関の往復をバス利用したが、昨日(同じ運転手でない)の愛想の悪いことこの上もない、接客教育どうなっているのか会社の内容が同じなんだろう。たまたまお年寄りがスーパーに買い物するのによく利用する地元のお年寄りとお話しする機会があって言っていたことは、「怖い」と一言、皆そういっているとおっしゃっていた、バス運転手の評判が悪い。お客と思っていなく仕方なく載せ立っているという感じらしい。私は多分もう来ないと思うからいいが、どうか会社ももう少し社員をよく観察したらと思った。敷いては2日間回った結果、行政の心配りも不足しているのだろうと思いました。

ただ誤解のないように、柳井駅から阿月まで往復していただいたタクシーの女性運転手さんの接客の良さでは最高だったので嬉しかった。

宿泊先、カイキョウ館より上関大橋方面と朝日の景色

カイキョウ館の北側に建つ 神社早朝から二人の方が清掃されていた

早朝の海峡

上関漁港

朝からあの高い上関大橋を渡らなければ対岸の室津に行けない。高度恐怖症の私にとっては今から時間ロスが出るバスに乗るか迷っています(結局歩いて渡りました、車が走らないので橋の中央を歩いた)

神社の西側の城山は、戦国時代の海賊衆で海峡を抑えていた村上氏の城があったが今はその遺構は残らない

旅館に戻り朝食を済ませ、7時30分出発昨日に続き今日も朝から快晴で30度越になるようです

車道より一筋山側の旧道をスタート、もちろん脱藩の道ではありませんが

上関の旧道の街並み、漁村らしい風景です

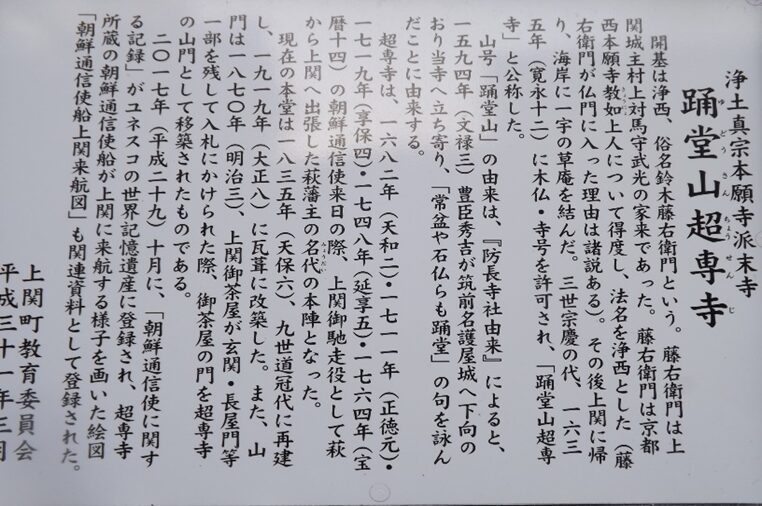

右手高台に 浄土真宗御室派踊堂山 超専寺

境内に保育園

超専寺より上関と対岸は室津

お寺の石段を下ると左一画は更地で元の十字路に出る、

十字路から今来た旧道を振り返る、今は全く遺構残らないが向かって旧道の奥左は庄屋河内山跡、 右手は上関本陣 大旅籠大黒屋跡で坂本龍馬・澤村惣之丞宿泊伝承地緑の建物の辺り

海側の車道に一旦出て振り返る、右手が上関漁港

元のお寺から下ってきた十字路に出て旧道を進とT字路で右に折れて、すぐ左に折れて旧道を入るところから見る。

右高台に上関町役場を見て十字路近くに、旧家二階の変わった窓の家が商家坂田家。その先が、回船問屋の栗屋跡、

後者は、上関大庄屋の旧小田村家

上関町役場

役場の道を挟んだ東側に 祠と古い井戸が残っています。大川(井戸)

役場前の坂から下り前述の十字路を右に折れると左に松岡医院があり、その道を挟んだ向かいが元商家で旅館業も営んでいた、旧中沼家跡で坂本龍馬や高杉晋作たち志士が宿泊したという伝承が残る。

今は往時のものは何もありませんが、唯一跡の駐車場の奥に旧中沼家の井戸が残っています。龍馬達も飲んだことでしょうと想像。

町並みには全く案内表示がないから、唯一の春野氏の貴重な資料がなけれ見つけることができない。最も地元の人たちも殆ど関心がないようです

海沿いの車道に出ます 上関桟橋、坂本龍馬・澤村惣之丞らは、この上関港から防府の三田尻へ再度船で行くことになります。また

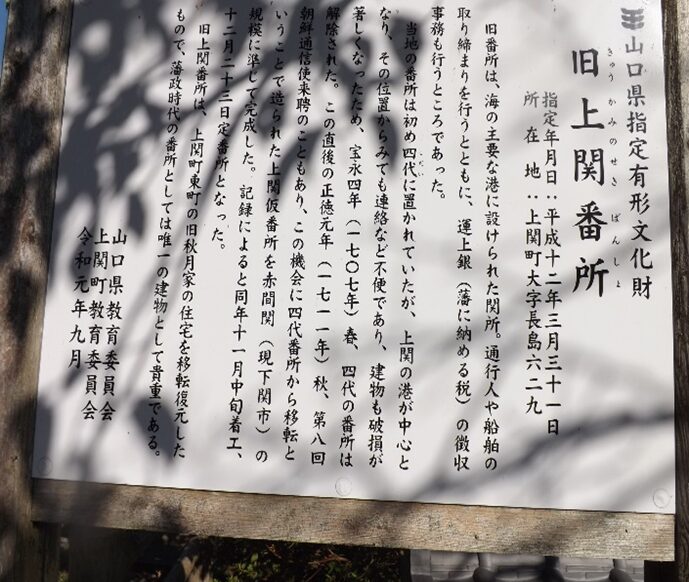

車道を挟んだ山側角が 上関番所跡

旧道に戻ると山手に浄土宗願海山 阿弥陀寺

阿弥陀寺の高台からの景色

石垣が残る辺りが、新町廓跡

石垣の突き当りを左に折れる

狭い路地を入り石垣の手前を左に入る石垣の旧林家、その奥に安村家と元士族の建物跡

元の旧道に戻り路地を進と突き当るので左に折れて車両に出ます

上関町保健センターがあります、この辺り越荷会所跡

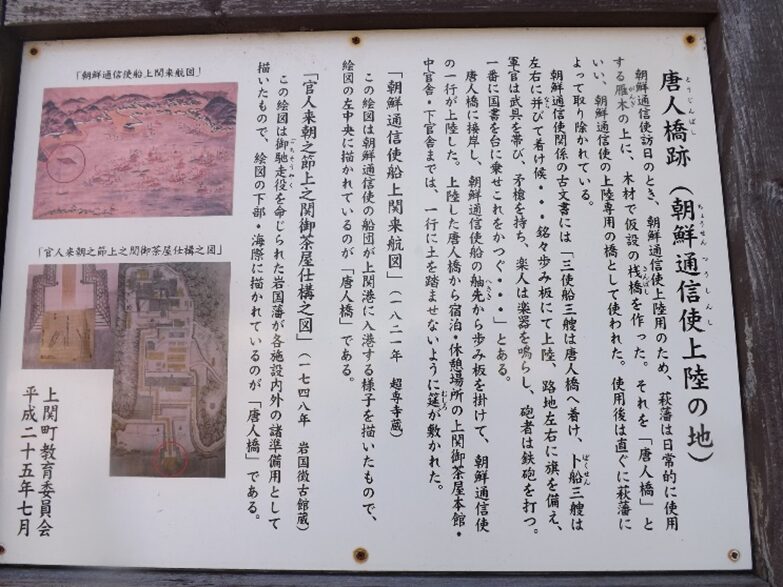

車道に出たところ右角辺りが唐人橋跡(朝鮮通信使上陸の地)

黄色い建物の横を山手に入る

坂を上っていくと右手が広場になっています。かつての熊毛南高等学校上関分校跡で記念碑が建っています。

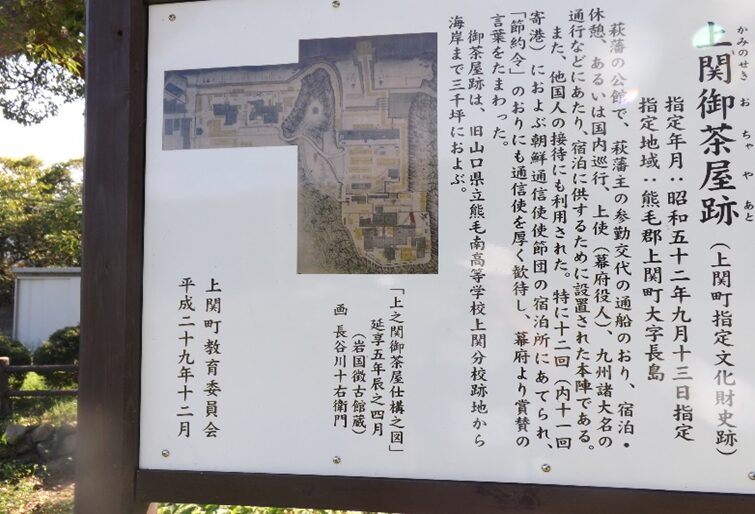

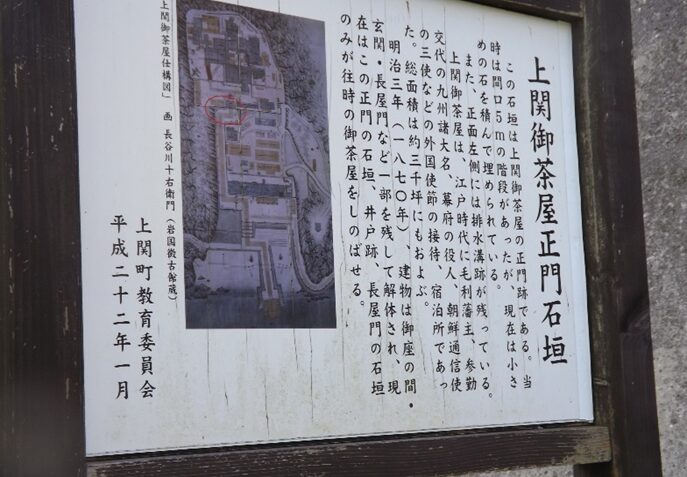

分校跡の広場はそれ以前は 御茶屋跡で約3千坪の敷地を要した。丁度唐人桟橋の南側の高台で朝鮮通信使が上陸して御茶屋に入るようになっています

御茶屋跡の敷地の西の一角に 上関番所建物が移築されています

番所建物としては貴重な遺物人もいなく中を見学できませんでした

御茶屋跡から、前述の士族安村家の建物跡場所的に安村家や林家は士族として上席に当たるのだろう

御茶屋の正門跡の重厚な石垣が残る、立派な御茶屋の建物であったのだろう

残念ながら周辺は整備されていなく、折角の案内板の所まで茂みを搔き分けていくのが精々であった。せめて御茶屋敷地付近だけでも、公園として整備され貴重な歴史的景観を残してほしいものです

御茶屋から海峡を挟んだ室津

上関町の東端の 住吉神社

住吉神社の車道を挟んだ向かい側にも 神社

車道の坂を曲がりながら上ったところから左下は、御船蔵砲台跡

左にカーブする手前右に入る車道がありその先に、源平合戦時の戦死した武将六人の塚があったようですが時間的に回れなかった。

いよいよ上関大橋を渡りますが胸がドキドキします

橋の手前右手には円形の展望台。柵で通行止めがされていますが、入ってみると特に異常はないようです

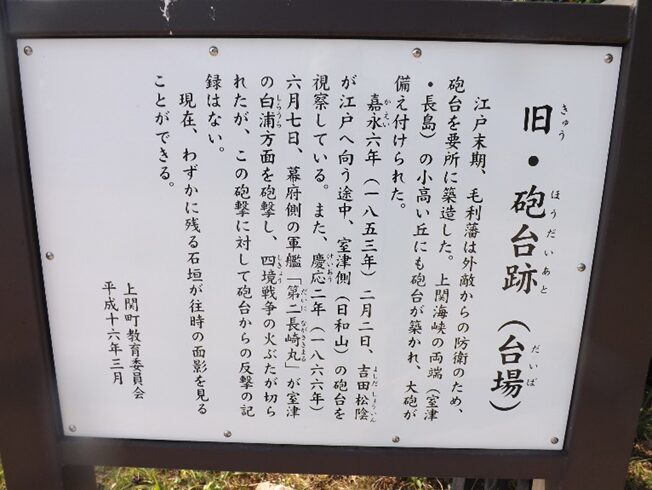

東山砲台場跡・灯籠堂跡です

上関大橋からの室津川の東側の海岸

上関の海岸

海峡

坂本龍馬・澤村惣之丞らは、この上関港から防府の三田尻へ再度船で行く

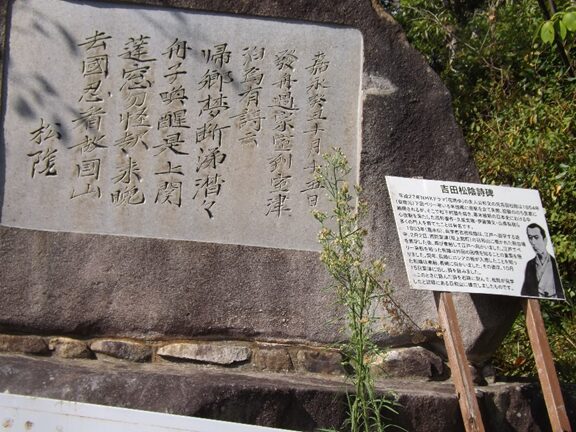

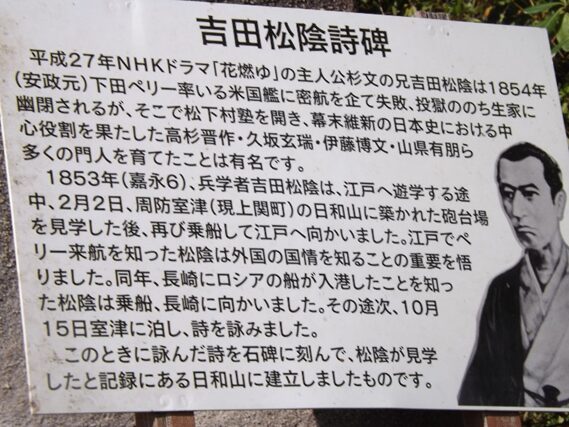

上関大橋を渡ったすぐ左に、吉田松陰が上関の室津に来た時ここから詠んだ 吉田松陰詩碑ここも柵がされて荒れています、貴重な財産ですが

車道を挟んだ向かい側にも柵はされ通行止めになっていますが、日和山砲台場跡(展望台)

中に入っていきましたが回りは低い木が茂り展望台の役割を果たしていませんでした。二人の作業員の方が砲台跡から出てきたので聞くと、大橋の補修のためだと言っていました納得。補修が終われば是非一帯を整備してほしいものです。

大橋を渡ると上関から室津に入ります

室津に下っていった右手に小さな祠と鳥居 巌島神社

車道より右に旧道を入っていくと右手に浄土真宗 盛光院常満寺銀杏の大木が覆っている

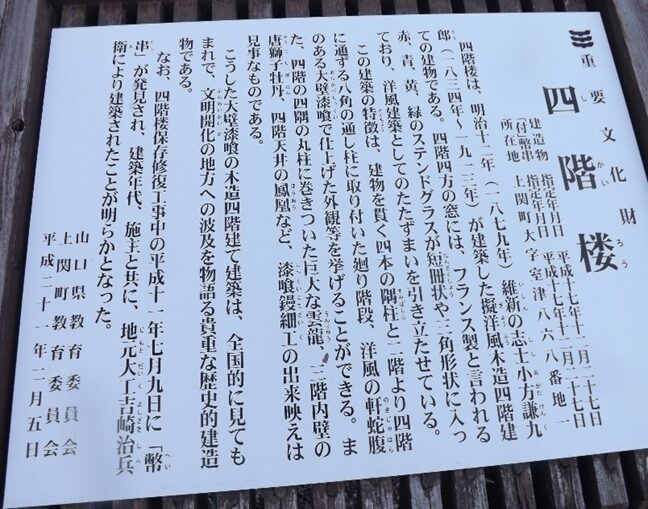

さらに進むと車道沿いに、4階建ての白い建物が人目を惹く汽船宿の四階楼(しかいろう)重文

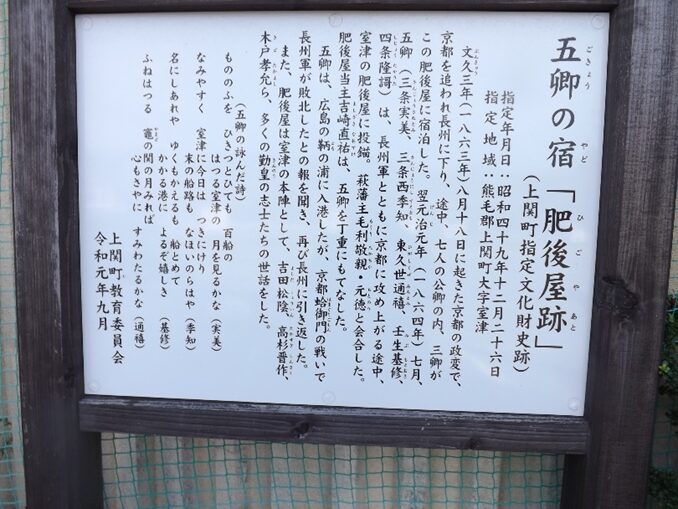

4階楼から数軒北側の並びに 旧肥後屋敷跡碑(室津本陣跡)吉田松陰・高杉晋作・久坂玄瑞ら多くの志士たちが宿泊した記録があります。果たして龍馬は宿泊したか。脱藩時の宿泊は便利上上関の港近くだろう

車道を挟んだ向かいの室津漁港側には道の駅があります。また少し山手に登ると浄土宗龍池山紫雲院 西方寺

奇兵隊の一部隊の義勇隊が集結したお寺がありますが時間の都合でいけません。丁度タイミングよくバスが来たので室津バス停より柳井駅に戻る。

次に、柳井駅で浦靱負の史跡がある阿月までは約8㎞、バスが通っていなくタクシーでいかなければならないが、少し思ったより駅に早く着いたので思い切ってタクシーで約20分かけ阿月に行く。東側の海岸沿いで、以前はバスも東側通りで走っていたそうですが過疎化が進み現在は廃線となったとの事です。50分後に同じタクシーが迎えに来てくれるとの事で、あまり回れないが急ぎ主だったところを見る

《阿月:浦靱負の史跡》

長州萩藩主の毛利敬親の信頼を集めていた家老が浦靱負(先祖に乃美宗勝)でした。2700石で阿月を治めていました。敬親公の元で長州藩の参政として難問題にあたってきました。元治元年の禁門の変時(70歳)、戦後処理後、年齢にはどうすることもできず、翌慶応元年5月28日すべての官職を辞し隠居を願い許され領地の阿月にて隠棲する。

阿月に戻って4か月後、坂本龍馬が阿月の靱負の元を尋ね難局の中の藩内の取りまとめを相談したのでしょう。桂や高杉・久坂のように表に出てこないが第1級の人物であったことは間違いありません。

そのような人物を出ているに関わらず、残念ながら遺跡の整備がなく荒れています。

東神明宮

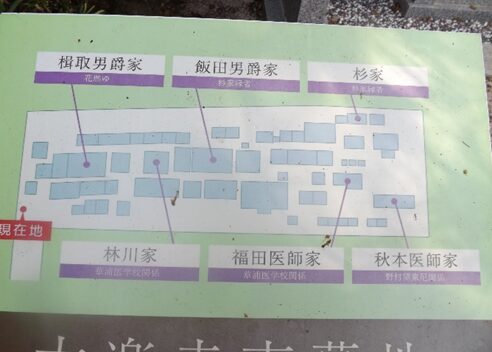

阿月小学校休校跡 浦邸屋敷跡

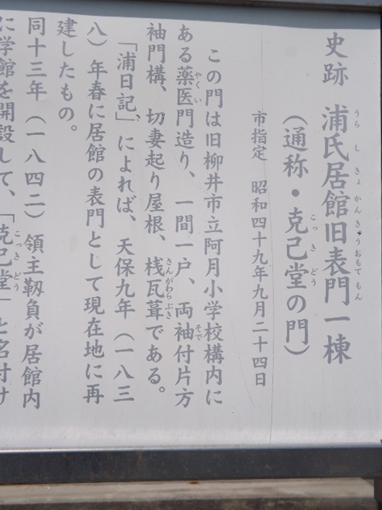

屋敷跡に残る薬医門と碑

浦邸庭跡に残る、藤は樹齢300年以上と言われる巨木、5月には今も綺麗な花が咲くそうです。

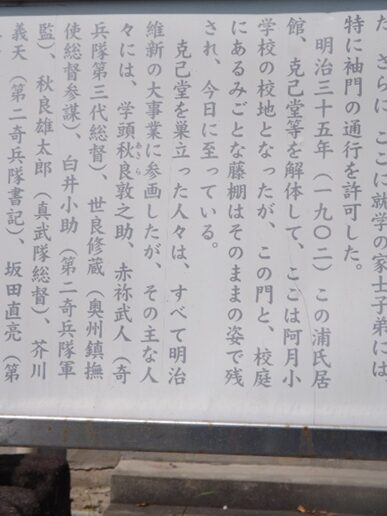

西側の一角には「阿月の松下村塾」と言われる克巳堂、文武教練上場があった。

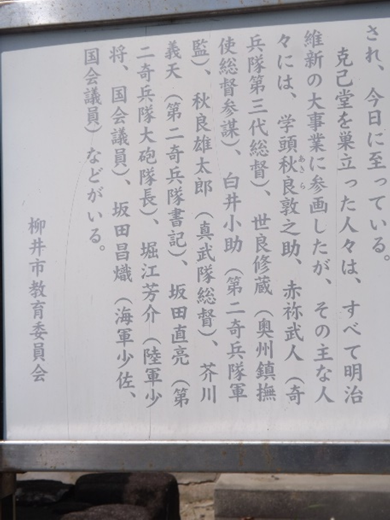

浦靱負が子弟教育のため開設した。塾頭の秋良敦之介を筆頭に、松村文祥・白井小助・赤根武人・世良修蔵・秋良雄太郎・芥川義天等の明治維新に活躍した人材を輩出した

校庭(旧浦邸の藤)花時には生徒も喜ぶだろう

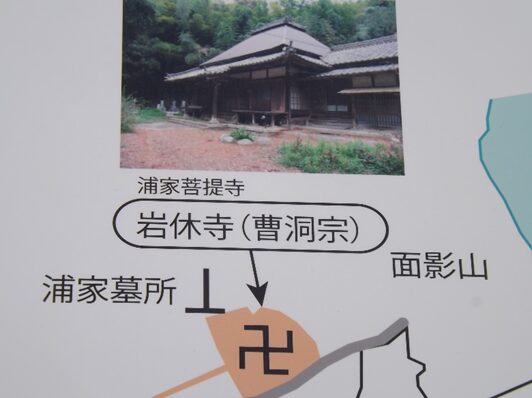

浦氏の菩提所である曹洞宗 岩休寺への参道。100m程樹林の参道を上ると、何とお寺は老朽化のため取り壊され荒れた更地になっていた、かなり前に取り壊されているようですが、インターネットを見るとそのようなことはいずれも載っていない

本堂のあった傍に墓が表示がないからよくわからないが、 浦靱負と親族の墓所か、少し新しいような気もするが沿うとして羅向かって一番右だろう

喪とお寺のあった横の道を上っていくと見晴らしの良いところに墓地がある、勤皇の志士の墓があるそうです

浄土真宗瑞松山 円覚寺、芥川義天の寺

西神明宮

そのほかにも少し離れて、奇兵隊総督を務めた 赤祢武人の屋敷跡、奥羽鎮撫総督参謀を務めた世良修蔵屋敷跡碑があるが時間的に無理なので諦める

休校中の阿月小学校校舎の横に建つ 浦邸屋敷の薬医門

阿月の集落内の道、決して大きくない集落だが志士を輩出しています

タクシーが迎えに来てくれたので柳井駅に戻り、12時17分発のJRで防府駅13時23分着

《防府駅から三田尻まで歩く》

13時30分防府駅出発、駅南口より真直ぐ南桑山に向かって歩く、この道は脱藩の道ではありません

綺麗な防府駅

防府周辺~三田尻の市街地の史跡については、山陽道2011年12月15日・16日、萩往還2022年12月16日・17日に詳細に記載しています、追って公開したときにご覧いただけたら幸いです

今回は駅から三田尻に行く途中の史跡を再度見学したものです。

駅から南に広い車道を進みました、途中、桑山(桑山公園)に突き当たった角に

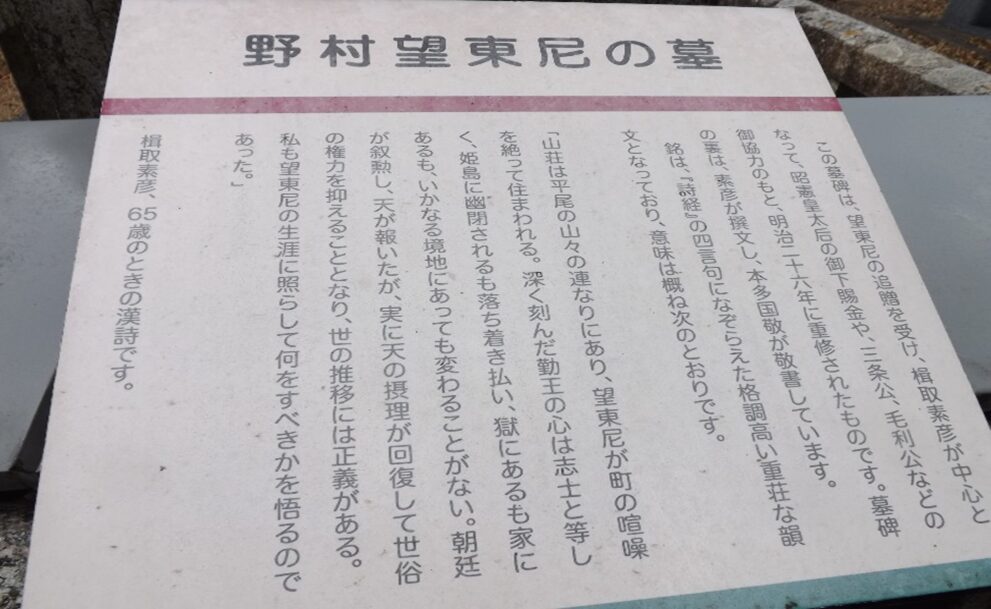

桑山に出たところ左にカーブする右手に碑、多分 野村望東尼だろう

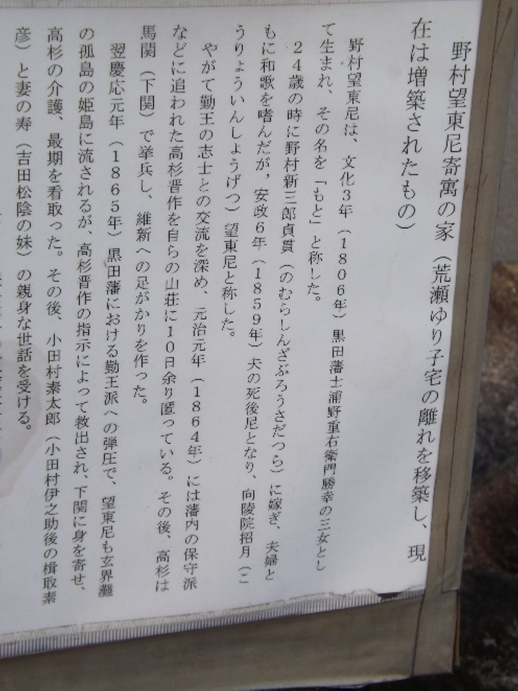

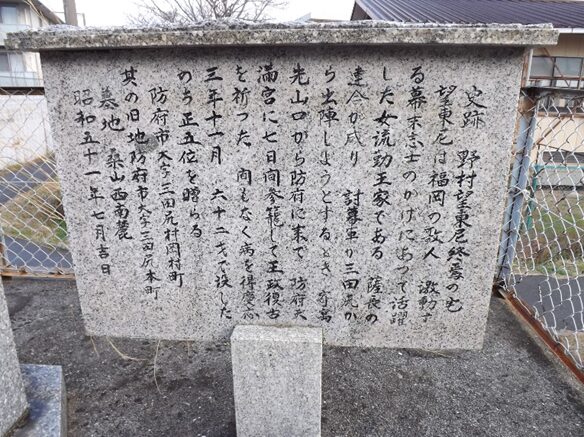

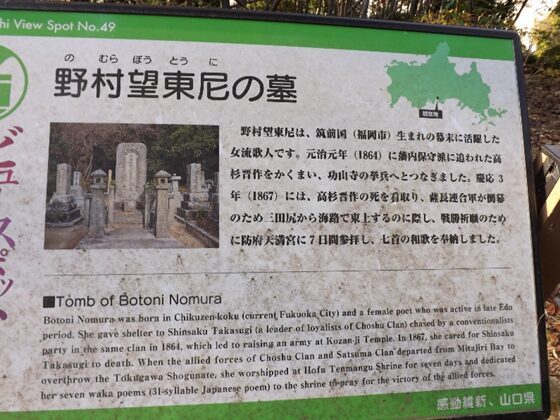

左にカーブして200m程歩いた右に野村望東尼寄寓の家

福岡県生まれで維新の母と呼ばれた幕末の女流勤皇歌人。勤皇志士達と多く交友があり、特に高杉晋作の最後を下関で看取る。慶応三年(1867、12、1)62歳で三田尻にて死去 贈正五位 墓は福岡にもある

辞世の句 雲水のながれまとひて

花の穂の 初雪とわれふりて 消ゆなり

角の寄寓の家の道を挟んだ向かいに建つ碑と説明板

桑山の東側に名刹 曹洞宗放光山 大楽寺

大楽寺の梵鐘は、萩藩水軍の本拠地である三田尻御舟倉の時鐘として鐘楼に架けられ時間を知らせた

毛利水軍の梵鐘

梵鐘の横に 毛利英雲公分骨廟

第七代萩藩主・毛利重就公(号:英雲公)廟、名君の誉れ高く、隠居後は家族と共に三田尻御茶屋に住み、寛政元年(1789)亡くなるまで8年間防府で過ごした。享年64歳、墓は萩の東光寺

大楽寺の山門 墓は本堂を挟んで北墓地と南墓地に別れている

北墓地にある西山家の墓に女優の夏目雅子さんが眠っていました(写真は掲載しません)

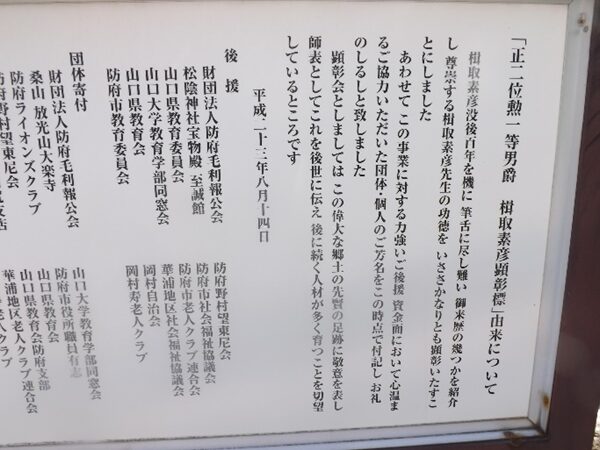

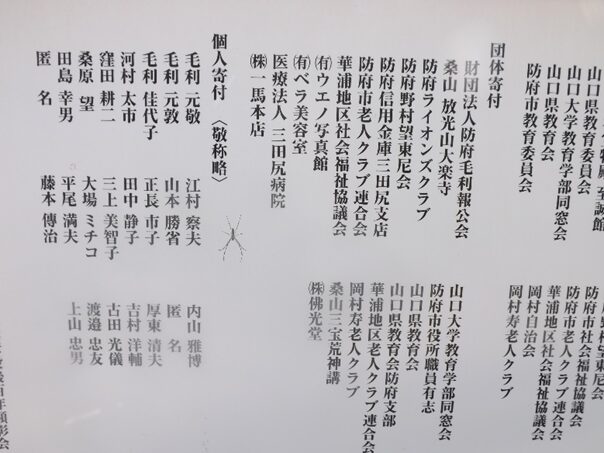

南墓地に楫取素彦・文(美和子)夫妻の墓楫取素彦は正二位勲一等男爵

文は吉田松陰の実の妹。楫取の最初の妻 寿 、寿(文姉)と文は姉妹で吉田松陰の実妹。文の最初の夫は久坂玄瑞で玄瑞が禁門の変で戦死、明治13年姉寿が亡くなった後、楫取と結婚する。寿の墓は青山墓地の楫取家に巨大な墓石が建つ。

野村望東尼の墓へ

分岐の右の道を進むと、前回龍馬脱藩の道(4回目)で行った、途中右に楫取素彦の墓の前を進み、右に桑山の山麓をまいていく。しっかり墓への案内表示がされています。

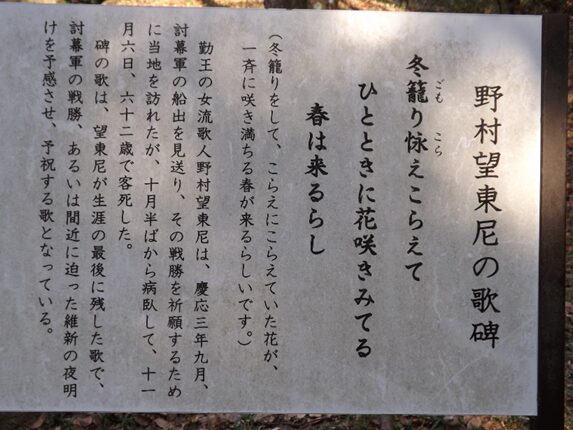

望東尼最後の歌

冬籠り怺えこらえて

ひとときに花咲きみてる春は来るらし

結構山麓を歩いたところで見えてきました

正五位野村望東尼之墓

望東尼の墓に向かって右斜めに高知藩士 田所壮輔の墓禁門の変の戦いで敗れ、三田尻に戻ってきていたがのち同志と対立、元治元年9月29日自刃 享年25歳

桑山から東に道を進むと

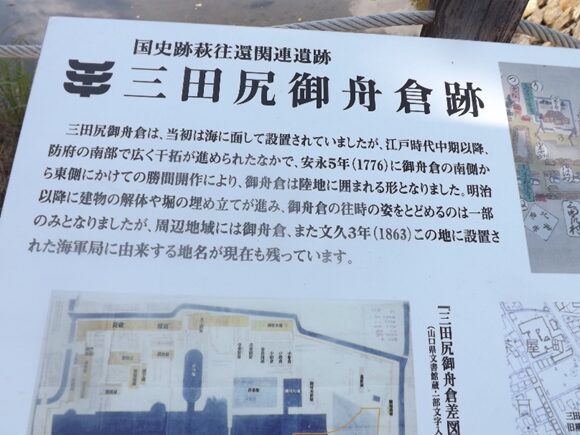

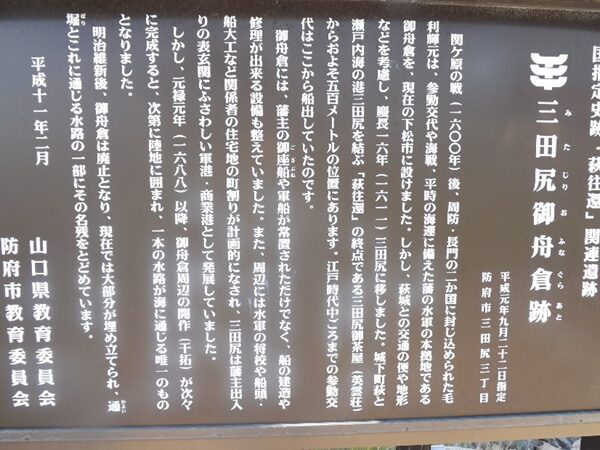

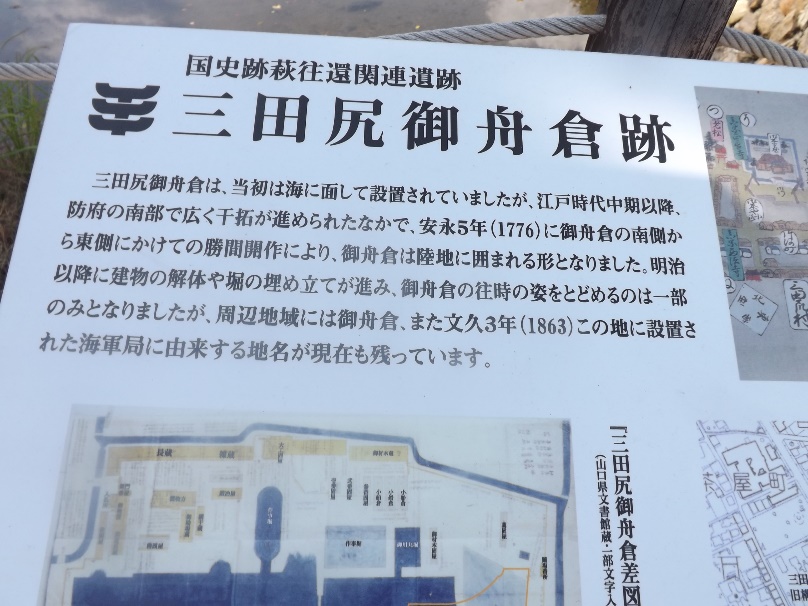

三田尻御舟倉跡

坂本龍馬・澤村惣之丞は3月24日高知城下を出てようやく防府の三田尻湊に着いた。伊予の長浜から瀬戸内海を船で上関湊へ、更に船で三田尻湊へ3月29日到着。翌3月30日三田尻を立ち山陽道を長府から下関の白石正一郎邸にて脱藩の道は終わっています。

瀬戸内海を同じように船がないのでやむなく乗り物で来ましたが、三田尻御舟倉跡から歩きますが、春野公麿呂氏の龍馬脱藩の道説を歩いてみます。一般的なルートは、三田尻から北に進む萩往還を歩き、防府天満宮の前で右からの山陽道に合流し重複しながら防府の街並みを西に抜け、今市で萩往還(北へ)と分岐、山陽道は佐波川に沿って進み、大崎橋の手前で、これから歩く脱藩説の道と合流します。

いずれのルートが正しいか私には分かりませんが、すでに山陽道を京都から下関まで歩いているので後者を歩くこととしました。また後日12月には萩往還を三田尻から歩く予定ですので前者はその時に説明します。後者は山陽道に合流するのには近道なのですが、防府は萩長州藩の領内なので急がなくても安全なので、防府天満宮等見学して今市宿を抜けていったとも考えられるが。

三田尻湊から脱藩の道をスタート

三田尻御舟倉跡より南西に入間川沿いに住吉大明神があり、その道沿いに建つ巨大な住吉神社と石造り燈台藩政期時代の三田尻港の遺構

少しその近くの遺跡

三田尻御舟倉跡より南西に入間川沿いに住吉大明神があり、その道沿いに建つ巨大な

住吉神社と石造り燈台

藩政期時代の三田尻港の遺構,龍馬らもこの付近を通ったかも

三田尻は、慶長十六年(1611)毛利水軍の根拠地(御舟倉)に定められると、一躍、萩城に往来する表玄関として栄えた。ここは御舟倉へ続く入川の河口にあたり、正徳五年(1715)水軍の船頭らの願い出によって、海上交通の安全を祈願するため住吉神社が創建されました。この石造燈台は、境内地に文久三年(1863)に建立されたもので、基壇389cm×384cm、高さ727cmの宝珠・笠・火袋・中台・石積みの竿・基壇からなる燈籠型の燈台です。竿の部分に当たる石積みには、建立に携わった世話人や石工、拠出者などの銘が刻まれています。ここは萩城に往来する表玄関の海上交通の安全に寄与してきた交通遺跡であり、国指定史跡「萩往還」の関連遺跡として指定され、保存されています。

入間川向にある 地蔵堂

燈籠より入間川に沿って200m程西北に進みます

車道に出て旧思案橋跡を右に折れると、左に郵便局が見えます三田尻御舟倉跡近くの郵便局三田尻三丁目

湊跡の南東一帯鐘紡町で多分大規模に瀬戸内の海岸を埋め立て海辺より離れていますので、湊という感じはありません。郵便局から150mほど先で左に折れる角,左に折れて小さく右、左に折れると左側に御舟倉跡

三田尻御船倉跡:毛利水軍根拠地 萩往還起点

御舟倉跡から三田尻御茶屋跡(英雲荘)までの道は、脱藩の道、萩往還とほぼ同じ道。御舟倉跡を左に見てすぐ先で左に折れ、また右に折れる

右に折れて50m程で突き当たるので左に折れる

右手の墓に沿って南西に真直ぐ進みます

その先の十字路を左に折れる(南東)

50mほどで先ほどの御舟倉跡の反対側(南西)に出たところで、右(南西)に折れる

右に折れ川に沿って100m余り進む

左の水門の所でT字路となり突き当りを右に

右に折れ100m程西北に進み、左に並行して来た交差点で左に折れる

左に折れた道を100m余り進むと車道に出ます

車道を右に折れると直ぐ信号交差点で、左角が塀に囲まれた英雲荘(御茶屋)です。

(注)

1 萩往還はこの信号を左に折れます、脱藩ルートの一つ

2 別ルートの脱藩の道は、信号を横断して英雲荘の正面を通り、塀の切れるところで左に折れる。

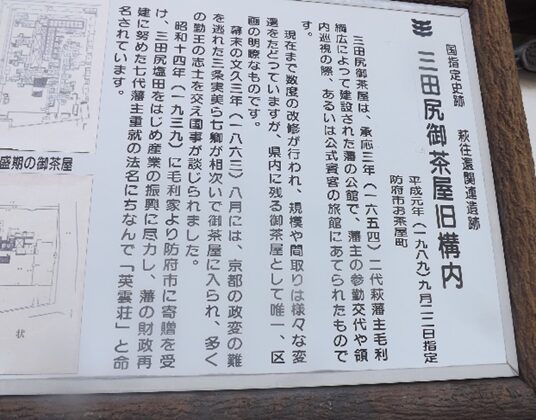

交差点を越えた左 三田尻御茶屋跡(英雲荘)国指定史跡

承応3年(1654)2代藩主毛利綱広によって建設された御殿で、参勤交代や領内巡視の際に使用された。県内に残る唯一の御茶屋建物。幕末には京都の政変の跡七公卿が御茶屋にも入られた。昭和14年毛利家より防府市に寄贈され、七代藩主重就の治政を称え法名にちなんで「英雲荘」と名付けられた

英雲荘の入り口

前述の1の道、萩往還は交差点を左に折れる右の英雲荘を進むこと100m程先で突き当たり左に折れる、龍馬らが歩いた脱藩の道かもわからない。途中の2と交差するところまで歩いてみます

右手の石垣の所に萩往還の説明案内板このT字路を左に折れる

100m程先の十字路を右に折れます

右に折れたすぐ右手に浄土真宗本願寺派正智山 西法寺

少し先左に 野村望東尼終焉の宅跡の碑

すぐ先の十字路を右に折れます

右手角に本町の 道標 左「宮市天満宮」右「志ものせき」

300m程先で右に折れます

萩往還のお茶屋町は北に真直ぐです

右に折れた200m程進むと狭い十字路があります。ここが前述の英雲荘と三田尻公園の間の道で左右に屈曲しながら出てきています。龍馬・惣之丞が歩いた説の脱藩の道は左に折れます。

このまま北への真直ぐの道は萩往還で、数キロ歩くと右から山陽道が合流します。正面には防府天満寓があります。そを左に折れて山陽道・萩往還が重複して今市宿を1㎞余り進み今市町の十字路で、萩往還は右(北)に分岐、山陽道は真直ぐ西に進みます。(この道が一般的な二人の道筋説)萩往還・山陽道で詳細に道筋を載せていますので公開したときに参考に見てください。

今市宿を通らなかった説の脱藩の道を進みますが、萩往還時に歩いた三田尻からこの十字路までの道を、この際記載します。

前述の英雲荘の正面に戻る、御茶屋の北の角の道は脱藩ルートの一つ。向かって右は三田尻公園です。龍馬らが宿泊した招賢閣はこの公園辺りにあったといわれていますが遺構は残っていません。

この公園に宿泊した招賢閣があったならこれからの道を抜けた可能性は高いですね

右は三田尻公園、西に入ると細い道となり、この先ジグザクに進み、桑山の南側から西に進んだ先で山陽道に合流する、防府市街地を通らない近道です。

※この先の萩往還と交差するまでは、今朝桑山の望東尼の墓から来たので写真は方向が逆になっています。

狭い道を入り振り返ったところ、向かって右が御茶屋、左が三田尻公園。

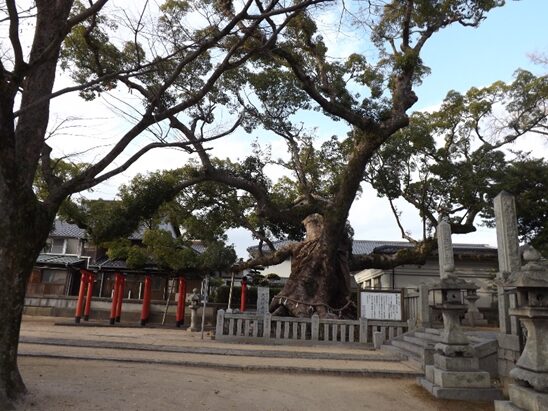

御茶屋が切れたT字路を右に折れる。T字路の正面には 老松神社の楠の大木が聳えている

T字路を右に折れたところで、50m程で左に折れる。左には老松神社の森が向かって右の狭い路地を出てきます

出てきたところで西(手前)に進んでくる

やがて萩往還の車道と交差する地点です。交差する地点で、萩往還は南北に、脱藩ルートの道は真直ぐ細い道に入ります。

春野氏のこの脱藩の道はよく調査されていて素晴らしく敬意を表します。

私もそれに沿って歩いて見ましたが、どちらかというとこの辻で萩往還を右に進み、防府天満宮の前で右からの山陽道に合流し西へ、宮市本陣兄部家の前を通り、今市町で萩往還は北へ、山陽道は真直ぐ西に進んでいます。

龍馬らここは長州の領地内で追手に捕らわれる心配もなく、寂しい道よりも宿場をゆっくり見ながら下関に歩いたのではないでしょうかと私は想像します。

前述の写真です、この辻を左左に折れる

路地を数十m入り突き当りを左に折れる

そして右に折れ左に折れてさらに右に折れて少し車の通れる道に突き当たるので左に折れます、100m程南に進み

交差点を右に折れて西に300m程進みます、途中左から細い道が合流しますが、

そして右にお寺のある辻を左に折れます

そして一つ目のT字路を右に下り西に進む石が口一丁目 右手に桑山の南側山麓

石が口Ⅰ・2丁目の西へのほぼ真直ぐの側溝に沿った細い道が暫く続く

石が口1丁目と2丁目の中間あたり、右の桑山が切れる辺りで車道を横断

石が口2丁目から桑南1丁目を進む、横断した先の細い脱藩の道

石が口が過ぎ桑南辺りは草が多く迂回しなければ歩けない

右手に桑山八幡宮の参道入り口の鳥居

桑南では道がスイミングスクール辺りでさらに細くなっています

地蔵の祠

桑南を抜け華園町に入るところで車道を横断、溝に沿った真直ぐの道何とかここまで来れました。華園町に入るところで車道を横断

さらに真直ぐの溝に沿って道が続く

車道に出て左に折れて並行に走っていた車道に出ます(資料では右に神社があり、そこを左に半円を描き右からのやや広い小川に突き当たり並行して岸を西に200m程進むようになっているが半円がよく分かりません、改修されているのかも)

車道を100m程進むと前述の小川が右から、右の小川を見るとやはり住宅で細い歩いてきた道の延長が消失しています

直ぐ合流してきた右の小川を渡り川の右側の道を進みます車道はそのまま真直ぐ走っていますが、この道も最近整備された車道のようです

小川を左に見て250m程進むと十字路に出て右に折れる

右に折れ100m程先で電柱の左側を斜めに進んで民家の軒まで行きましたが、草が茂り元に戻り右の道を交差点まで進み左に折れました

左斜めの道を反対側から見たところで、二階建物の下が背丈ほどの草が茂っている

信号交差点を左に200m程歩いた交差点を右に折れる

左角に 八幡宮常夜灯

北に真直ぐ200m程進むと、西仁井令2丁目、左にカーブしてる辺りにかつて 高札場があった

その先道なりに右にカーブしてJR山陽線を潜る

187号線の信号交差点に出ました。信号交差点の先、広い車道になっているようで、旧道を踏襲したのかわからない、もう数百mで山陽道と合流ですがこの後のJRの移動があるのでここで防府駅に戻ります。駅まで約30分余りかかる。

最後の詰めが少し不満足ですが、果たしてこの道が脱藩の道なのか少し疑問点もあります。確かに少しは近道ですが前述したように、防府は萩領内なので堂々と街中を歩けたと思うが。浅学の私にはよく分かりませんのでお許しください。

この先下関まではすでに山陽道で歩いているので、龍馬・惣之丞二人も山陽道を歩いてると思うので。後日公開したときに詳細な資料を参照してください。ただ長府から少し補充したいので、長府から下関まで再度明日歩きます。防府駅に戻り、JR山陽線17時15分発で長府駅まで18時25分着。長府のAZホテルへ

本日 36.484歩 25.5㎞ 1395kl

コメント