2022年9月16日 4日目

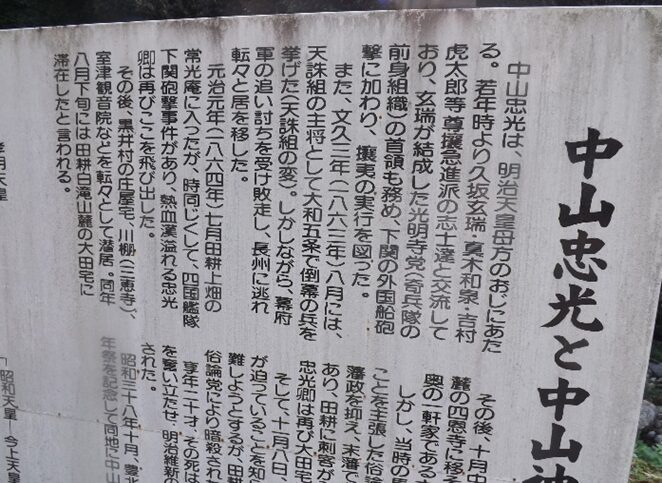

下関市田耕の中山神社、中山忠光暗殺地~綾羅木の中山神社~巌流島

一日追加して、脱藩の道と関係ないが行ってみたいところなのでこの機会に行きます。

下関駅前でレンタカーを借りて、天誅組首領中山忠光の遺跡を追う

先に下関市豊北町、山陰本線滝部駅近くの浄土真宗 西楽寺へ下関駅からかなりの時間をかけて走る、下関市も広く、少し北に行けば長門市になる

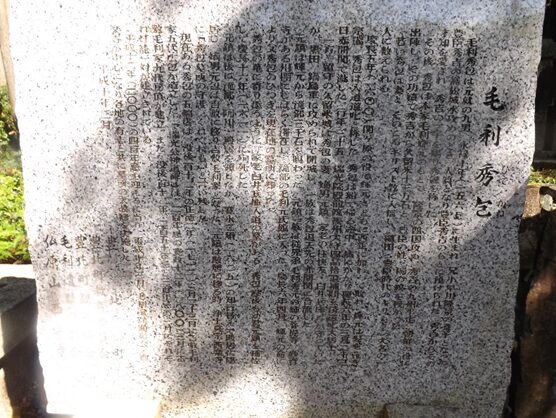

本堂裏に毛利秀包墓

毛利元就の九男、小早川隆景の養子となり大坂城秀吉の傍に仕え厚遇され、筑後久留米城13万石に出世した、立花宗茂とは無二の親友であった、妻は大友宗麟の娘、桂姫。関ケ原の戦いで西軍に属したため改易。武勇の資質に優れた武将であった。豊北町に領地を与えられたが、慶長6年(1601)体調を崩し下関で没した。享年35歳、惜しまれつつ若い年齢であった。

亀の上に乗る碑

本堂裏の毛利秀包墓

毛利秀包の墓の傍に筆頭家老で殉死した 白井兵庫景俊の墓

毛利秀包は毛利元就の9男で、一時小早川隆景の養子に入る。秀吉にかわいがられた。関ケ原の戦いでは西軍に着き改易されたが、毛利輝元に長門国内に領地を与えられる。慶長6年(1601)3月22日病没35歳。嫡男の元鎮が跡を継ぎ、吉敷毛利家の始祖となる。

西楽寺より435号線を東南の豊北町田耕に移動。田耕神社・中山神社入り口、神社まで約2㎞、五千原バス停近く

田耕神社の鳥居と長い参道

立派な古社

左に神社を見て横の道を杣地川に沿って北東(山へ)に走る、道は狭くなっていきます。途中左に

道祖神

さらに奥へ杣地川に沿って細い舗装道を走ること1.5㎞余り

本宮中山神社

本宮中山神社

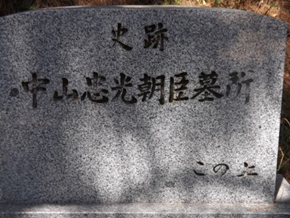

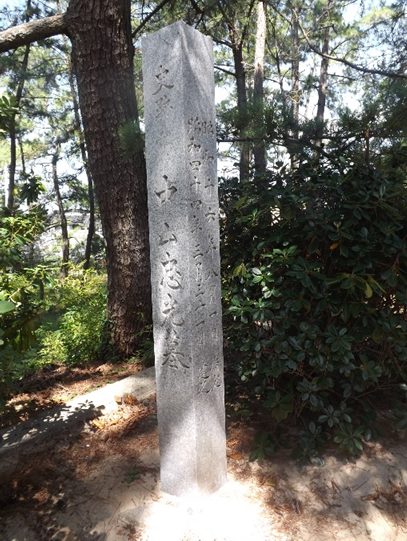

拝殿の横に「中山忠光朝臣遭難之處」と刻まれた石碑が立つ

またその下には 「血染めの岩」

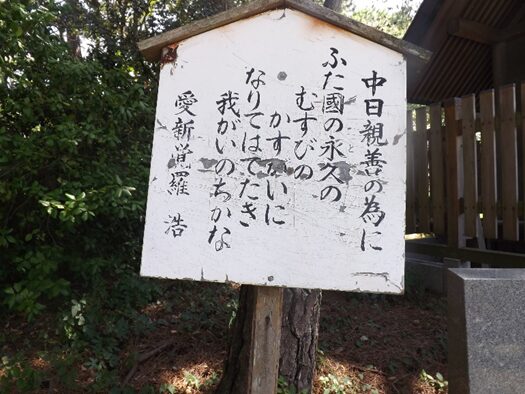

愛新覚羅御夫妻参拝記念植樹

三笠宮殿下 妃殿下参拝記念植樹

嵯峨公元御夫妻参拝記念植樹

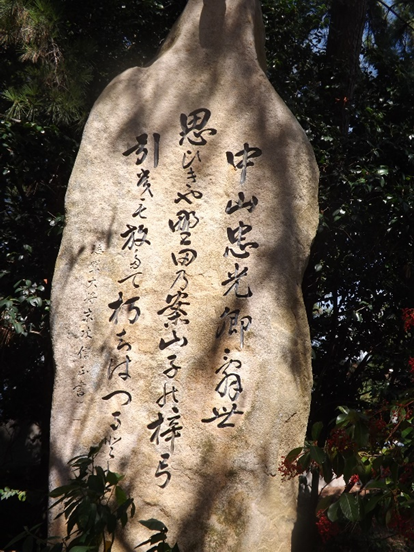

中山忠光御辞世

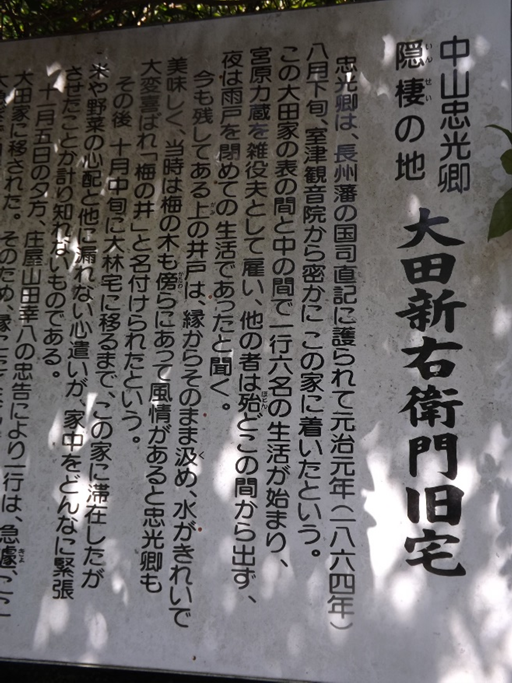

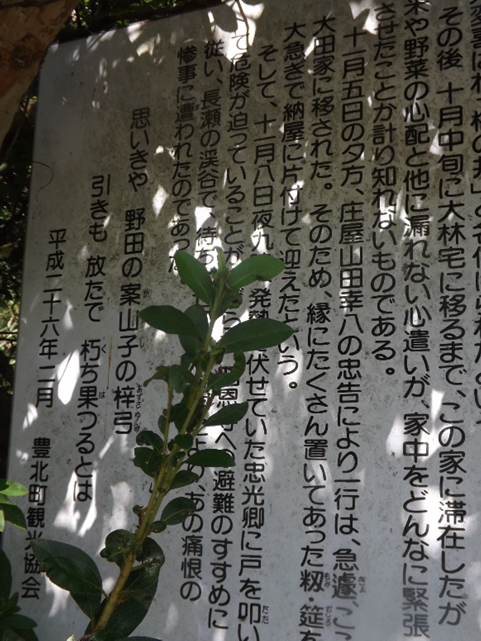

思いきや 野田の案山子の梓弓

引きも 放たで 朽ち果つるとは

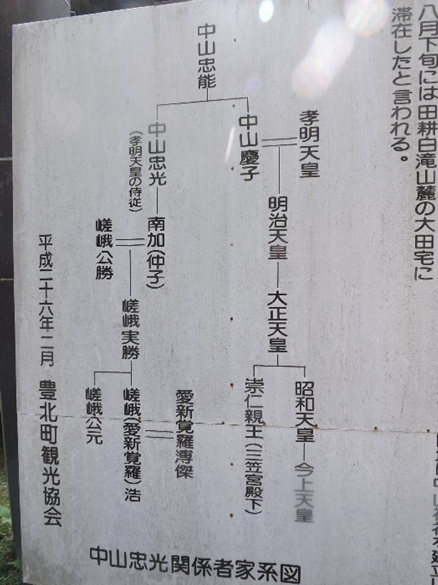

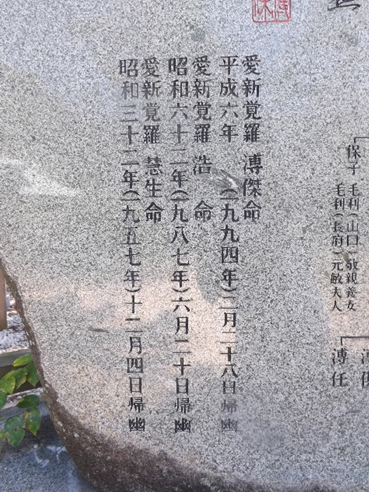

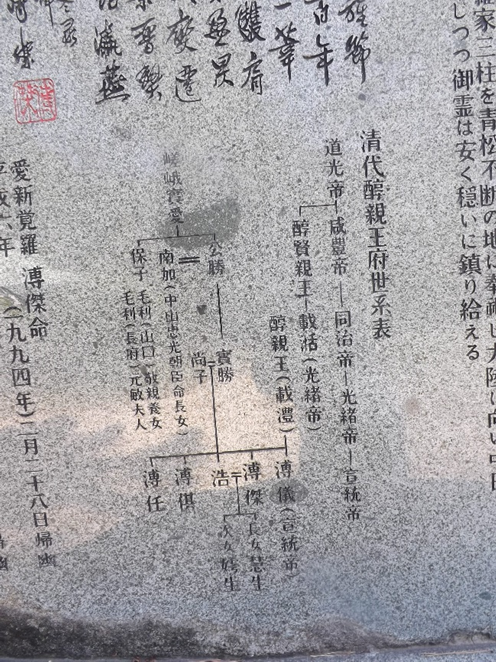

忠光は下関赤間の商人、恩地与兵衛の娘トミを側女とし女児を出産仲子と命名、後に毛利元徳の養女となりのち母子は中山家に引き取られる。仲子は嵯峨侯爵家夫人となり、その孫娘、浩は満州国皇帝溥傑の弟である溥儀と結婚する。

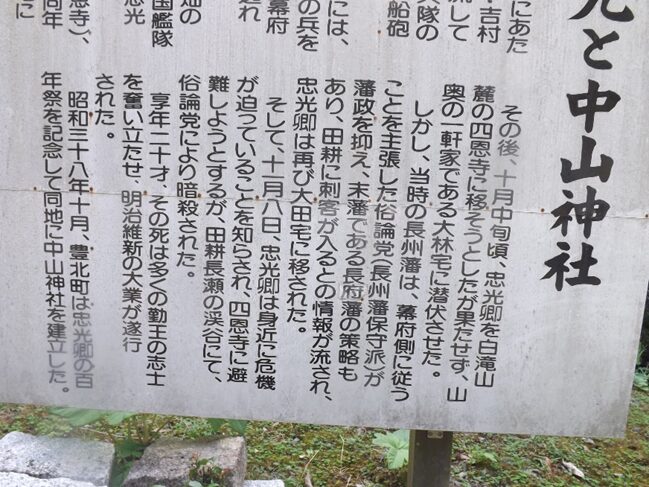

中山神社の前の杣地川、この付近で中山忠光は長府藩の幕府方の藩士数人で暗殺されたと伝わる。血染め岩はその時傷の付いたあとかも、中山神社の前を流れる杣地川、寂しい場所です

中山神社の少し奥、右の道が四恩寺跡への道時間的に無理であったので諦める

四恩寺跡はこの奥

絞殺される前に、忠光は神社からさらに200m程行くと道は分岐しているので右の細い道、道幅が狭く車もいっぱいの道を奥に入っていくと、「四恩寺」明治7年に廃寺となり廃寺跡になっていますが、実際には長府藩が用意した閉じ込める座敷牢であったようで、忠光は拒否し近くの現在も現存している、旧大林万次郎宅に1ヶ月弱潜伏したが、長府藩の刺客が迫っているとの事で、一旦太田新右衛門宅に戻ったが、山田幸八庄屋に呼び出され、長府藩の刺客に、本宮中山神社のある長瀬の渓谷で暗殺された。

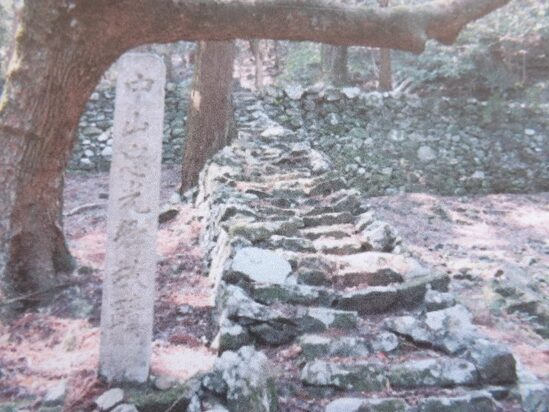

実際には行けませんでしたが、上の写真の民家より少し山に入ったところだったようです。写写真を一枚借りました

四恩寺跡に中山忠光卿の碑が建つ

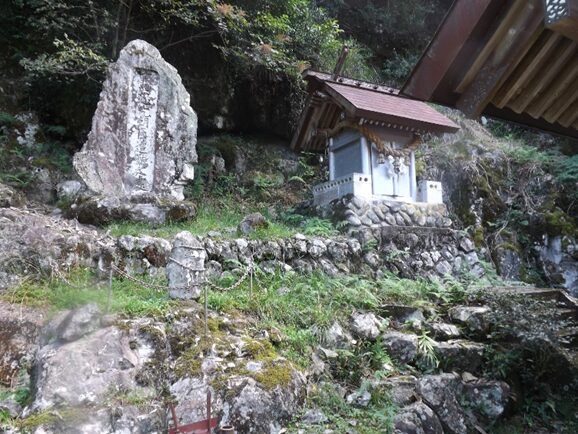

帰り道神社より少し戻ったところに、中山忠光が暫く隠棲した太田新右衛門旧宅があります

太田旧宅より中山神社方面を振り返る

田耕神社の435号線に戻り、少し南に進んだT字路を県道270号線太田川に沿って暫く入ると、

【夜討峠】(ようちがたお)右に夜討峠(ようちがたお)の看板、豊北町田耕下太田

奥の民家が所有者宅で私有地のため、峠には反対側からの道は今はあるのかもわからないが、とにかくいけない

峠の尾根に建つ、中山忠光石碑 勝手に写真拝借しました

奥の民家の私有地の山林で個人宅の庭を抜けて小川沿いに奥にはいるので、許可をもらわなければ入りにくい、広大な私有地所有の地主さんだ。峠まで500m程ありかなりかかるのでここでやめるが。

中山神社付近で暗殺され中山忠光は一旦この先の夜討峠に埋めたが、再度掘り起こし、血に染まった衣類を埋めたとされる場所に尾根道に碑が立っているというが、地理を熟知していなければ辿り着くにはむつかしいようです。地理的に見れば、車で走ってきた県道270号線の道は新しいようで、山道で峠を越えこの辺りに出てきていたと想像できる。四恩寺・夜討峠へ行ってみたかったが、時間的にもう1日余裕があれば行けたが、今日帰宅しなければいけないので、残念ながら諦める

悲しい田耕の史跡の見学を終わり綾羅木の中山神社に向かう。県道270号線をそのまま走り、海沿いの国道191号線にでて下関方向に戻る

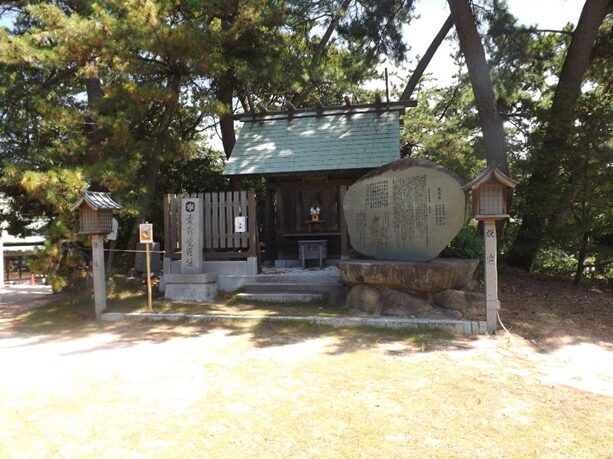

中山神社

拝殿の向かって手前右右に入るとこんもりした高台に

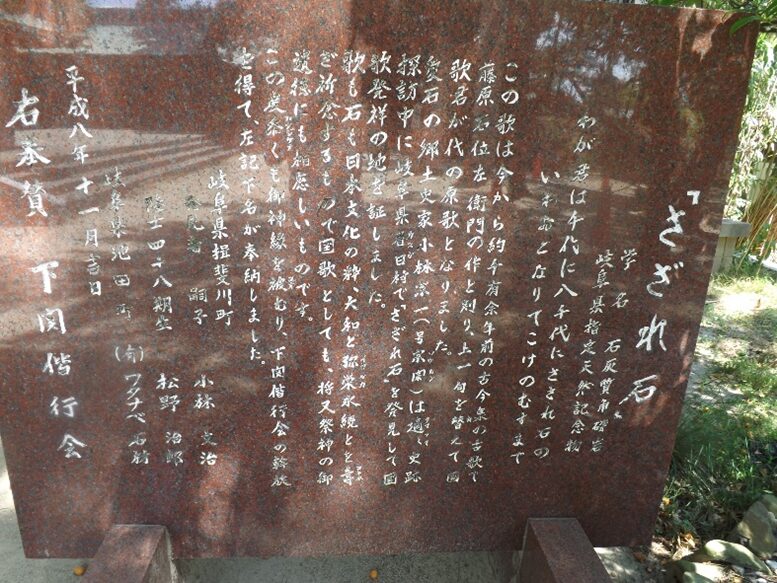

辞世の句碑とさざれ石

ここにも 中山忠光の辞世の碑が立つ

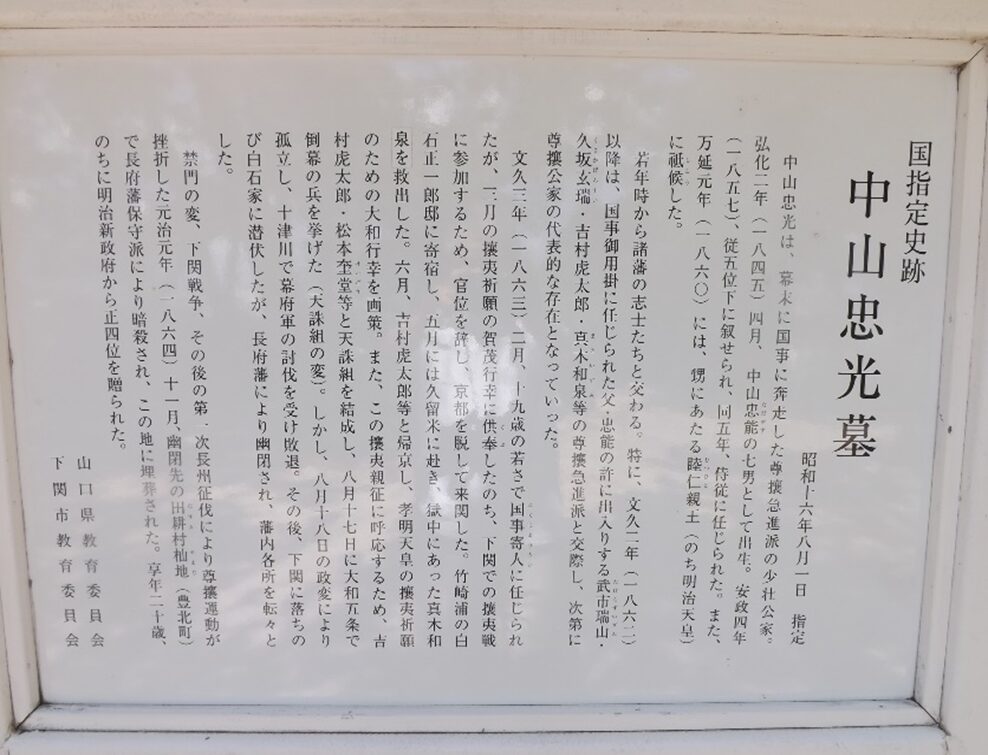

境内の砂丘の上に 藤原忠道朝臣と刻まれた忠光の墓(国史跡)

拝殿に向かって左に

愛新覚羅社

清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀の弟溥傑の妃浩、中山家と縁のある嵯峨侯爵家の出身であることから、浩の亡くなった1987年(昭和62)の翌年に中山神社の境内に建立された。浩のほか1957年(昭和32)に静岡県の天城山で自殺「天城山心中」として社会的に注目を集めた浩の長女えい生と、1994年(平成6年)に亡くなった溥傑の3柱が祀られている

宝物殿

祖霊社

愛新覚羅社

以上で中山忠光の史跡見学を終わります

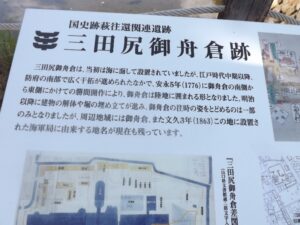

最終の見学としてここも脱藩の道道と関係ありません

【巌流島】へ船で渡ります

唐戸桟橋から船で巌流島へ

この船は違います

巌流島の桟橋

龍馬お龍も吉田松陰も訪ねた佐々木小次郎:宮本武蔵の決闘の聖地、私が思っていた以上に整備されていた

桟橋を下りたすぐ傍に立つ 舟島神社

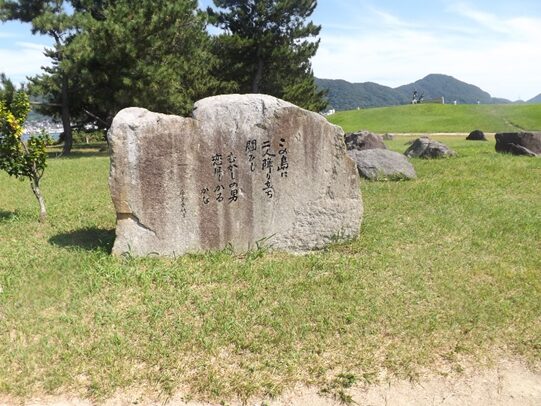

巌流島文学碑

武蔵:小次郎像

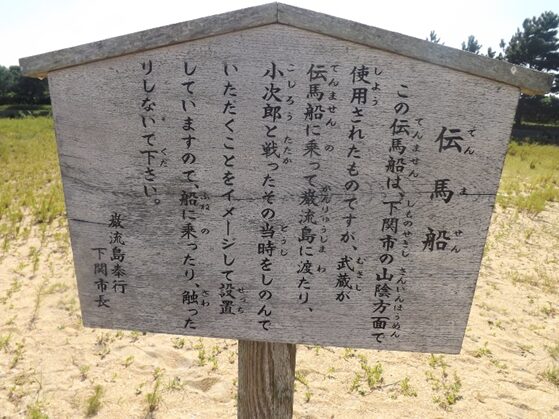

朽ちかけた伝馬船

決闘の聖地の海岸綺麗に整備されています

決闘のあった巌流島は、現在の約6分1の面積であったそうです

この島に 二人の降り立ち 闘ひし

むかしの男 恋ほしかるかな

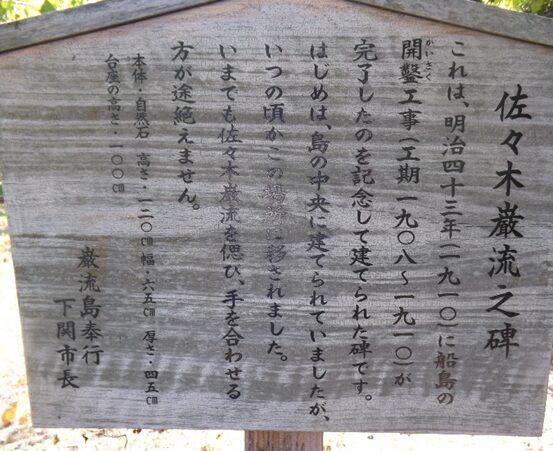

佐々木巌流之碑

関門橋の遠望向かって右は下関・左は門司

以上で「脱藩の道」と各地の史跡の旅は終わります

脱藩の道は次に、吉村虎太郎たちが脱藩した、九十九曲がり峠(維新の道)をじかいに歩きます

コメント