10月29日 3日目

梼原~九十九曲がり峠越~土居宿~甲が森~辰之口・坂口~鹿野川荘

宮野々までは2回歩いているので、ホテル7時10分、予約していた来米ハイヤーで、宮野々の番所前まで送って頂き7時30分、いよいよ今回のメイン九十九曲がり峠越え出発。距離も長く峠越えであり果たして明るい間に辿り着けるか心配。幸い天気もいいし峠頂上手前の湿地帯がどのような状態か、ハイヤーの運転手さんの話では、手入れもされているし、長く雨が降っていないのでは大丈夫と教えて頂いた。この峠さえ越えれば跡は問題ない。

梼原の宮野々番所跡と碑 7時30分スタート

番所は寛永6年(1629)土佐藩によって設けられた。番所は韮が峠や九十九曲がり峠等予土国境に繋がる街道を管理していた。宝暦年間から明治まで片岡氏が代々世襲で番所役人を務めてきた。今も子孫の方が住んでいるそうです。今でこそ舗装道が出来ているものの、当時は背後は山、川を挟んだすぐ前は険しい山で、番所としての条件は整っていた。

番所よりすぐ北側の山越えで(前回歩いた)番所破りをして脱藩した龍馬と惣之丞の2人は北に進み、韮が峠越えで脱藩。

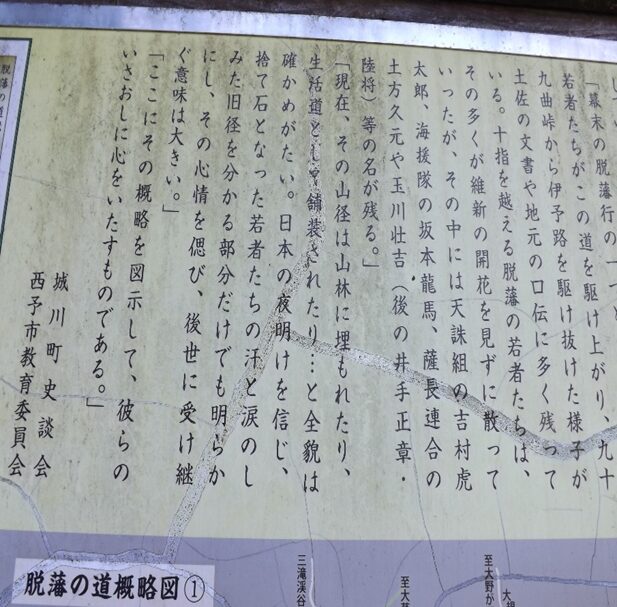

この番所前の道を渡りすぐ登山口に入る、九十九曲がり峠越えは吉村虎太郎ほか十数名で主流であったが、峠を越えて肱川を下る先の脱藩道は全く道標がなかった。龍馬らの脱藩道が一般的に知られてているが

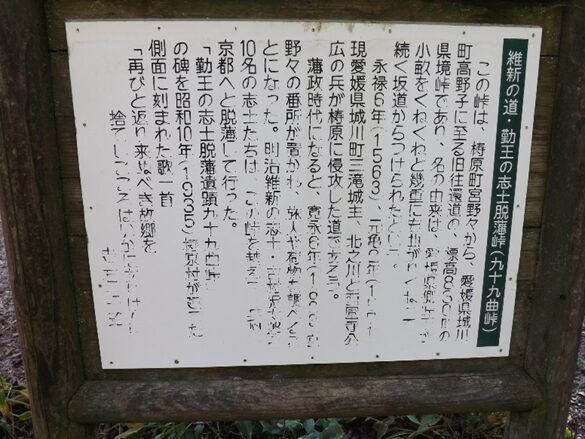

〖九十九曲がり峠〗

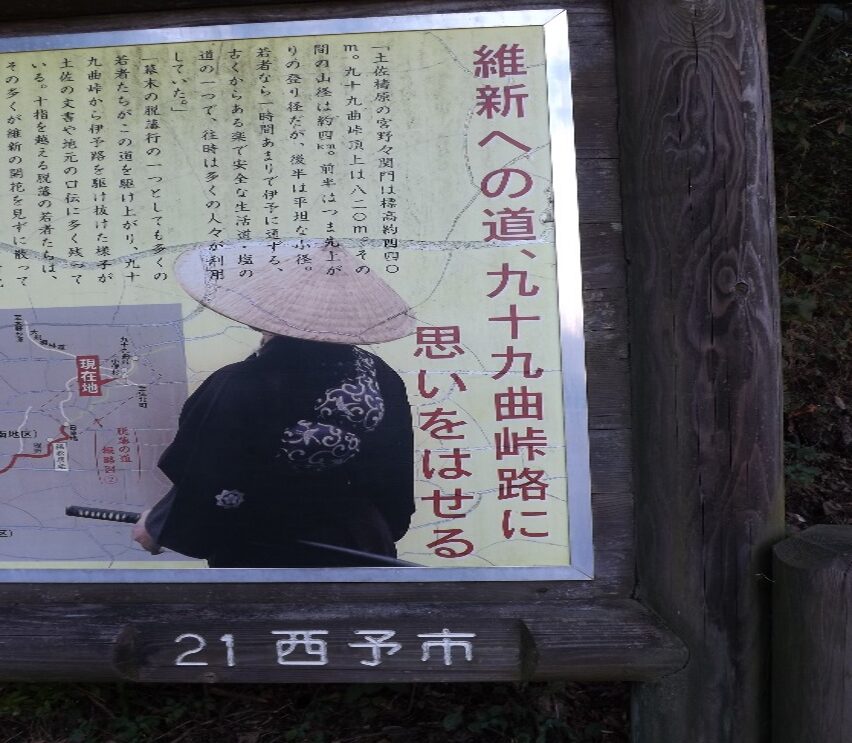

標高830mで番所前の四万川川を渡ると、一気に約4㎞の急坂の上りとなり峠まで歩く。峠は標高830m、愛媛県西予市城川町と高知県梼原町との県境の峠で、大正時代までは両県を結ぶ主要な街道であった。

幕末維新の志士、吉村虎太郎ら10数名がこの峠を越えて脱藩したとされています。傾斜がきつく「九十九曲」の名のとおりかなりの回数を上り下りとも曲がるつづら折れの急な坂です。この峠を越えた志士たちは、志半ばにして不遇な最後を遂げてしまいますが。「維新の道」はまさに日本の新しい未来を切り開く道の一つであった。

できるものなら、この先いつまでも峠道を残してほしいと思います。さらに峠越えだけでなく、龍馬らの脱藩道のように、城川町土居から先の甲が森(標高451.3m)越えをしたであろう辰の口までの道案内標示を整備していただくとありがたいと思いました。

九十九曲がり峠を脱藩していった土佐の志士(石碑の裏に刻まれていおる、龍馬も惣之丞も)

吉村虎太郎 文久3年(1863)9月27日 天誅組総裁、東吉野村鷲家にて戦死 26歳

上岡胆治 元治元年(1864)7月19日 妻は虎太郎の姉 禁門の変にて自害 42歳

松山深蔵 元治元年7月22日 禁門の変で敗れ天王山に籠り自害 28歳

千屋菊次郎 元治元年7月21日 千屋金策の兄 禁門の変で敗れ天王山に籠り自害 28歳

那須俊平 元治元年7月19日 那須信吾の養父 禁門の変にて討ち死 槍の達人 58歳

中平龍之介 元治元年7月19日 禁門の変にて自刃 22歳

田所壮輔 元治元年9月29日 禁門の変に敗れ三田尻にて自刃 25歳

尾崎幸之進 元治元年7月19日 禁門の変にて戦死 25歳

千屋金策 元治2年2月22日 菊次郎の弟 禁門の変後美作で賊と間違われ自刃 23歳

安藤真之介 不明

前述の赤土峠から脱藩した5人に比べ、九十九曲がり峠を脱藩した10数名、韮が峠の龍馬・惣之丞といい、全員が新しい日本の夜明けを見ないで、維新の礎となって亡くなっている。

土佐からの脱藩道はいくつかのルートがあり、那須信吾はじめまだまだ多くの志士や脱藩者がいる。土佐藩は幕末多くの有能な志士が活躍したが、夜明けを見ることなく有能な多くの志士が亡くなっている。土佐の有能な人財が明治維新にいれば、また少しは日本の夜明けは変わったものになっていたかも。明治に入り土佐からの輩出した政治家は少なくなってしまった。私は、山内容堂が幕末の四賢侯の一人と言われる所以がわからない。

四万川に架かる橋を渡ります

橋を渡るといきなり急斜面「維新の道」峠道、右への案内。ここで改めてしっかり身じろいをして出発

宮野々番所を見る

橋を渡ったすぐ右、民家の横の細い道が峠への入り口自然身の引き締まる瞬間です

この先の峠道は地図を持参していますが、歩いている位置がよくわからないので写真を多く掲載しますので想像していただければ幸いです。だいいち、歩いている本人も大体この辺りだろうぐらいです。結果ですが、土曜日で良いお天気に恵まれたが、全く人の気配もなく静寂そのもので、何時ものことだが、枝道に入らないように細心の注意をはらう。でもこのような峠越え道を歩くのは、不安があるがそれ以上に完歩したときは、何とも言えない満足感を味わいます。

登山口から北西への坂道に入る

道幅は狭いもののしっかり踏跡がついています

大木もなく日も通る快適な道です

維新の道の案内表示がなされているので迷うことはないようです。

竹林の綺麗な道

思っていたら大木が横たわっています。数年前の台風で整備していた道が荒れたと言ってました。このようなことは何時もであっているので問題ない。

7~800m程北西に上ってところで西に向きを変えるのだが、方向計測を持ってきていないのでわからない

枝道があるようですので注意。20年近く歩くとある程度、街道と枝道が判断できるようになりました

急斜面の細い道で滑らないよう注意、落ちたら上がってこれない

このように的確標示をしていただくと、チョット道不安になったとき間違っていないのが確認できてうれしい

細い道で帝丹になっていないところも少しあり要注意、雨の日は歩くのは少し厳しい

しかし素晴らしい道です上っているのに疲れが全く感じさせない、四国の山はクマがいない(剣山に少しという人もいました)ので安心して歩けるが、場所によってはマムシが多いとの事です

標高800m辺りを西へ進んできました。大分峠に近づいたといっても、まだ湿原に入っていない。どのようなのかたのしみですが、昔は泥濘の中を歩いたそうで、草鞋で脱藩したのが想像できない

左の谷川に落ちないよう綱が引っ張っています右は大きな岩が張り出している

全く人の気配はありません、伐採も綺麗にされているし、陽が入り明るいので助かります

左にカーブしています、そこに案内地図が立っています地図からするとここから頂上の峠まで湿地帯を歩くことになっている。

地図からするとここから頂上の峠まで湿地帯を歩くことになっている。湿地帯を挟んで北側か南側を歩くようになっている

案内地図の所で左にカーブして谷川を渡るが、木枠で歩きやすいように整備されている

峠を越えてから聞いた話ですがこの湿地帯を整備するため行政でなく、名前はわかりませんがある会社が買い取って、尾瀬のように木枠で湿地帯に入らなくてよいように整備・管理しているとの事です。管理費も大変だろうがありがたい話です。せめてはっきりとうちの会社が整備管理していると入り口にでも看板を出してもいいと思うが。このような会社がいつまでも発展するように祈ります。

この先ゆっくりと独り占めした景色を堪能させていただく

最高に綺麗です、11月終わりごろの紅葉時には最高だろうな

確かに今は板の歩道で歩けるが、それ以前は湿っぽくって、雨の後なんか大変だっただろう。夏場なんか特にマムシが多かったようです。でもこれだけの管理大変だろう

やっと中間点に来ました、道は分岐していますが峠の頂上で合流する。

一応北側の道を歩きます、本当に整備管理大変ですね。散策者の人は絶対ゴミや荒らさないで願います

この先に頂上まではほぼ平坦なようです。休憩所がある

前半と後半の景景色が違いますまもなく峠のようです、右からの林道に合流

湿原では四季折々の山の草花を楽しむことができる。四国に三か所しかないセラピロードにも認定されている。

九十九曲がり峠(標高830m)頂上に着きました。土曜日で最高の天気にもかかわらず一人として会いませんでした。

峠には 勤王志士脱藩遺跡九十九曲峠碑が立つ

碑の側面に、 「再び帰り来ぬべきふるさとを出でし心はいかにありけん」 と刻まれている

県界の碑(伊予と土佐)

イベントも行われ、龍馬脱藩の道を歩こう韮が峠が見つかるまで、龍馬脱藩の道としても紹介されていた

峠への合流点を振り返る、峠は平坦で結構広くなっています

湿原の南側の道がここで合流します。

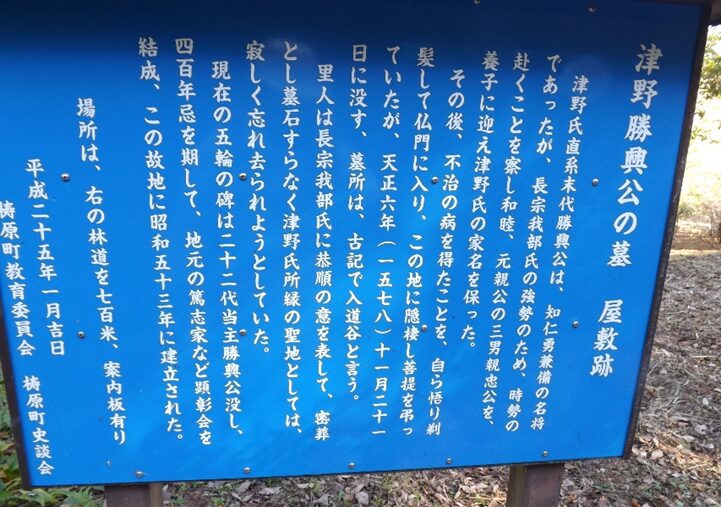

また峠の広場はかつての 津野勝興公の屋敷跡で墓もあったようです

峠からの湿原

峠のT字路を右に折れて、この先つづら折りに下っていきます

峠を振り返る

峠のすぐ先で車道を左にして、右への下り道を下ります。またここから急峻なつづら折れになる

分岐しているが標識がない、右の道へ

ここから急に分かりよい大きな標識から、小さな見落としやすい丸い英語で書いた標識に代わります、先で聞いたのですがよくわからなかった。とにかく英語も何故か、疑問です

峠の下りより200m程先で太い杉に出会います

坂本龍馬の小便杉の石碑、ここまで有名になると大したものだ、龍馬はここだけで小便したわけでないが、

スギの袂には 祠ここでは少し笑えてきました

急な坂を下り、下から見上げる

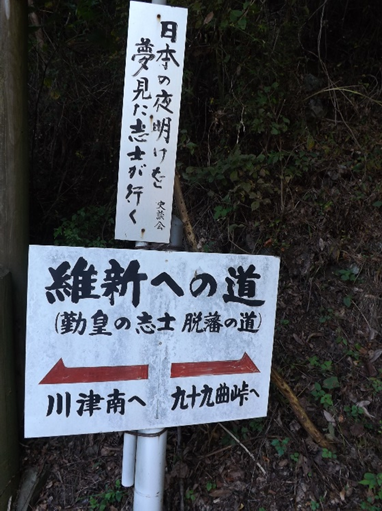

小便杉のすぐ下は舗装道が交差しています、そこには「日本の夜明けを夢見た志士が行く」の表示があるが、悲しいかな一人も維新を見ていない

急な斜面を下ってきた小便杉方向を見上げる

舗装道に下りたところから見るこのまま舗装道を手前に進むと、城川日吉トンネルを抜けて197号線に合流して宇和島への道

下ってきて舗装道に出たところ

舗装道の向かいに 河野久治翁顕彰碑、古い宇和島へのく苔むしているがよくわからない

また 愛山の森の石碑

その石碑の横を下っていきます

この下り坂は小刻みに曲がりながら、九十九曲がりの通り下っていきます

この先、持参している地図上のどこを下っているかよくわからない。樹林の中を下る

幸い綺麗に伐採がされているので日がよく通り明るいので助かるが、時折小さな丸い表示があるが、つい見落としがちになる

歩く人は殆ど日本人であり歴史を追っかけている人が圧倒的なので、日本語で表示した方がいいのでないだろうか、私だけそう思うのかな?

やがて舗装道路に出ました

舗装道路から下ってきた道を振り返る

この辺りの道がよく思い出せないが表示に沿って舗装道を下る

下っていくと途中小さな橋を渡ったところ左に、わからない案内標示があります。左から下ってくる案内になっている

左を見てみると確か道が下ってきている。どこでここに降りる道があったのかわからない。注意しながら下っていたつもりですが少し消化不良だが今更仕方がないが、丸い案内表示が立っていたのか?やむえないのでそのまま舗装道を下ります。多分カット道であった。

舗装道を下っていきます

肝心なところ写真に撮れていませんがもう少し下っていった先で、右からの舗装道と合流する箇所がT字路となり正面に作業場があったので行ってみると、ブルを作動している方がいたので道を尋ねたところ、幸いにも九十九曲がり峠の道の整備やイベントに携わってもいる方で話した。毎年していた龍馬関連のイベントがコロナで中止余儀なくされ、今年も11月に予定していたが、準備の期間が8月ごろからしなければいけないので今年も中止と言っていました。

そのうえ数年前の台風で斜面が崩れたり、倒木があったりして大変だったでしょうと慰めて頂き。私も役員しているので、一枚写真を撮らせてくださいとスマホのとって頂き、皆が集まったときまた報告しますと言っていました。私もめったにない写真を撮って頂いた。その時、峠の湿原の整備管理が私有地の会社で尾瀬のようにしたと教えて頂いた。

朝ハイヤーの運転手さんと別れて、初めて人と会った。

私の勇姿? 湿地帯を歩くので万一と思って装備した。経験から、泥濘が続くような道に出会ったら、両足をビニール袋で脛下あたりまで覆ってカバーします。濡れるのもカバーできるし、蛇や蛭からも防御になります。

作業場の男性の方とT字路撮れていませんが残念、T字路を左に行き数十mで

道筋はあっているそうで、左に折れた50m程先、車の手前右に下ると教えて頂く。少し西寄りの南への坂を下る

この辺り標高約500m程、旧道は良さそうです

左の岩石が落ちてきそう

かなり下って行くと大麦という地区で谷川に架かる橋を渡ります。でも民家はありません。

この先、道は緩やかに西に方向を変える

やがて舗装道のT字路で合流して左に折れる

すぐ橋で谷川に架かる日原橋を渡り、分岐点を右の舗装道でなく左の地道に入ります。

今まで立てかけていた、「維新の道」の案内表示が前述の作業場の先から無くなってしまいました。私の持ってきた地理院地図によって歩いています。後で聞いた話ですが、城川町や野村町の九十九曲がり峠を越えて下ってきた先はほとんど関心がなく。

維新脱藩の道として、土居への道~甲が森(451m)~辰の口へ、脱藩志士が歩いたか韮が峠のルートに比べると資料も残っていないので多分当時の山道は廃道化しているので今更という気持ちがあるのでしょう。さらに脱藩の道といえば龍馬らが歩いた韮が峠越が脚光を浴びたのも力が入らなかった要因だろうかその脱藩の道もブームが過ぎ、道筋近くにあった農家民宿も殆どが高齢化で廃業が余儀なくされ、歩いても宿泊に難儀するありさまで、よほどでない限りますます通しで歩く人はなく、部分的にイベントに沿って歩かれることでしょう。私も歩いて経験しましたが、整備されている旧道の区間はいいが、雑草に覆われ数年先には消失してしまいそうな脱藩の道は多々ありました。

でも私のような先輩諸氏が苦労して開拓してきた旧道を歩く者以上に、それまでご苦労された皆様のことを思うと、新道や高速道路とは別に残っていかないものかと思いながらいつも歩かせていただいています。第三者的意見で申し訳ありません

暫く西への谷川沿いに進み小さな谷川の橋を渡り左に折れて進む

右に初めての民家、程野公会堂でした民家も少なくほとんど使われていないよう

公会堂の前からこの先の川沿いの道

また今下ってきた峠道を振り返る

左手下に 程野の茶堂

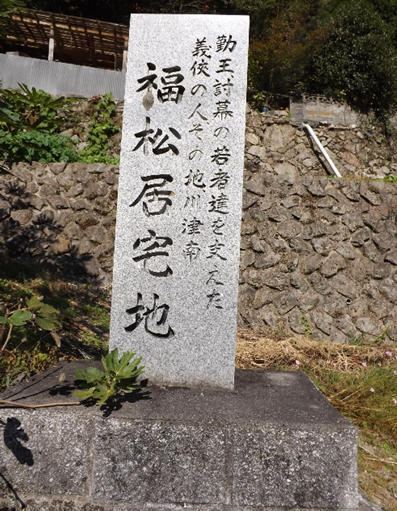

茶堂からすぐ先右手に小便杉から3.5㎞(約1時間)勤王討幕の若者たちを支えた義侠の人その地、川津南地区

福松居宅跡の碑

更に川沿いを西へ

川津南バス停を左に見て200m程先のT字路を左に折れる

左に折れた300m程先右に 西方寺

下組地区を通り大門峠へ上る途中から振り返る随分歩いてきたようです

大門峠 福松邸跡から2.5㎞(約30分)

大門峠頂上で右にカーブしています

勤王志士坂本龍馬脱藩通過地 新しい韮が峠を龍馬らの脱藩の道として発見されるまでの石碑

峠を振り返り下りになります脱藩の道として石碑を立てながら、案内表示ありませんのが残念、龍馬らの韮が峠越が正式ルートとして公認されたのですから、石碑を残しておくならその説明をするとか、むしろ吉村虎太郎たちの脱藩ルートとして案内されたらいかがでしょうか

峠の少し先の車道(舗装道)は凄い蛇行です。旧道は真直ぐ左に下り道

右に分かれた舗装道が、急カーブして旧道を左に跨ぎ、すぐまた右に急カーブして旧道を跨ぎ右側を沿って下っています。ですから旧道は一旦車道にでて横断し再びショートカットしています

そしてショートカットして舗装道に出て、車道に沿った左の旧道を下っていく。

案内表示はありませんが長年の養った状況から判断してです

車道は右手に南西に旧道はほぼ真直ぐ下っている

前方に菊之谷の集落が見えています

やがて右に高川小学校を見ながら抜けていく

小学校の先、菊之谷のT字路を左に折れる

左に折れたところから小学校手前の旧道を振り返る

左に折れたすぐ右手に 城川茶堂群 菊之谷茶堂 新しく建て替えられているようです、群とあるので沢山近辺にあるようです

川に架かる橋の手前の分岐を右に 城川町高野子地区

右に折れた左黒瀬川沿いの道

暫く進むと宝泉坊温泉の所で、左からの国道197号線に合流します。大門峠から1.3㎞です

宝泉坊温泉は宿泊が出来ロッジやレストランがある施設のようです。振り返ったところ

その一角左に 茶堂

暫くは旧道は197号線に吸収されているので車道を進む、少し先にこの辺り唯一のコンビニがあり、朝から食べていないのでパン一つとコーヒを飲んだ昼はこれで十分

更に暫く国道197号線を西に進むと城川町古市に入り、黒瀬川に分流しているところで、国道197号線を左に分け、右の三滝川沿いの旧道に入る。

少し先で右手に 神社とお寺が見えます

その先100m程で左から197号線に分かれてきた道と合流して進む。

右手の野村高校土居分校を見て北西へ、左には三滝川が沿う

古市・中津川地区を進み土居地区に入ります左対岸に、土居小学校・どろんこ館・三嶋神社・郵便局等土居の集落

その先で道は分岐、左の道は三滝川を渡り祓川トンネルを抜け西の黒瀬川沿い城川町への道で、右の土居の集落に入る、丁度川を挟んで両側に土居の集落が旧道沿いに並ぶ。

話によると、昔は土佐と伊予を結ぶ土佐街道の宿場町であったそうです。民家は建て替えられて古い建物は見当たりません。集落の中ほどの十字路のもう少し先宝泉坊から5㎞の所

少し右の高台に上る道があります 矢野杏仙(やのきょうせん)宅跡

文化8年(1811)生まれ。若くして長崎に遊学、知識を身に着け時勢に開眼、医者として志士として幅広く交わり、その名を広く知られた。また脱藩の志士達への支援も行った。明治2年8月10日59歳で没した。

住居跡に碑が立つ、

矢野杏仙邸跡土佐勤王烈士支援の父

梼原を出てから、九十九曲がり峠を歩いて越えてきた虎太郎たちの脱藩の道は、詳細は別として概ね合っていたように思います

矢野杏仙邸跡から西に下った途中からみる、三滝川に架かる平渡瀬橋の向こう城川町土居の中野集落

西の対岸中野地区から矢野杏仙邸跡を見る、赤い屋根は邸跡碑の敷地内の町営住宅

平渡瀬橋を渡り一つ目に筋を横断してそのすぐ先T字路を右に折れる

旧土居旧宿場の街筋に出て右に折れます

右に折れた100m弱で左への道、建物の手前左へ

ここまでの脱藩の道「維新の道」は龍馬脱藩・ゆかりの道の資料を参考にしながら歩いています。

大門峠からの道は他に資料がないし、城川町が協賛しているので安心として歩いているが、でも前述のとおり九十九曲がり峠を下ったところから、全く脱藩の道には案内表示は皆無です。何故だろうと思う。

城川町土居のこの先、〝徒歩のみ可〟と記載されているので大丈夫だろうと甲が森(451m)を抜ける道を目指して進むところが、この先で予想もしなかった問題が発生します。200m程先を上っていくと集落の一番先の一軒家がありましした。

車は入れますがそこまで行くと道は行き止まりで、その一軒家に繋がっている道です。途中に入る道もなかったし頭が真っ白になりました。心配していた鹿野川荘までの時間も十分辿り着けると安心していたのに、その民家の方に尋ねようと思って行ってみたがる不在、そうこうしている間にタイミングよく軽トラックが家に帰ってきた。この家のおじさんでした早速道を聞きました。甲が森越で辰の口への道は今は廃道化しているとの事。車道はあるが旧道は以前はあったが最近歩く人もいないし、雑木や藪で道すらなくなっているとの事でした。

197号線に回らなければいけないがどうやって行けばいいか頭が回らない。どこまで行くのや❔、鹿野川荘と答えると、このままでは明るいうちに着かない。車で送ってあげようといっていただき忙しい中なので辞退したのだが、お言葉に甘えて乗せて頂いた。下る途中にここに上る道があったがと教えて頂いた、見てみたが確かに今は上り口さえ分からないぐらいの状態でした。大きく迂回し甲が森の南の祓川トンネルを抜けて197号線に出ました。歩いていたら大変な時間が必要でした、辰の口まで送ってあげようと言っていただいたが遠いのでお礼を言って、城川歴史民俗資料館の前の国道で降ろしていただいた。礼には及ばないよと言ってさりげなく帰られた、涙が出るほど嬉しかった、対応をどうすればよいかわからなかった。それにしても、「龍馬脱藩・ゆかりの道」を信用していたのに、徒歩のみ可となっていたのに、何も案内掲示がなく不親切そのものでした。(資料が古いのか?)

ここまで歩いていたらどれぐらいかかったかと思うと本当にありがたく有難うございました。

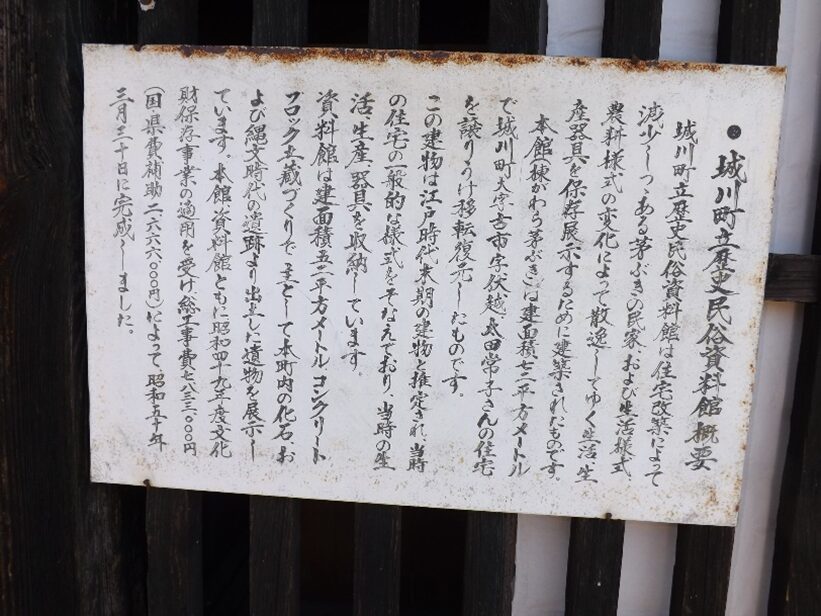

少し時間に余裕が出来たので、資料館に入り職員さんのご案内で見学したときに、職員さんと少し話すと、峠からの下りは幾つかのルート道があり、辰の口までの山中の旧道は林道に代わりまた山崩れもあり消失しているのが現状で、どの道を脱藩の志士達が歩いたかも私たちも資料が残っていないのでよくわからないのが現状ですと。前述したように韮が峠越が脱藩の道として脚光を浴びたので、維新の道は梼原部分の登りと九十九曲がり峠越えだけ整備され、その先は行政も力を入れなかったのが現状と正直に言われていた納得。

学芸員さんが、でも、今の状況の中で土居まで歩かれたということは、ほぼ100%目標を達成しと思いますよと慰めて頂いた、感謝。お礼を言って館を出る

車から降りて右の坂を上ると、城川町歴史民俗資料館

民俗資料館の全景、その背景の山に峠から下ってくる旧道があったそうですが、山崩れで道は消失したとお聞きしました

この山が甲が森山かな

資料館の横に 春日神社

少し国道を進んだところ交番の隣に 宇和島藩農民一揆(野村騒動)ゆかりの地 寺渡瀬の石碑

明治3年凶作による窮状により税の減免を求めた一揆で、近郷77ヶ村、農民7500~15000人とも伝わる。結果農民の訴えは聞き入れられたが、後日指導者数人は命をとして農民のために訴えたが、宿毛の沖の島に流刑になったという事件。

辰の口に向かって197号線を左の黒瀬川に沿って進む

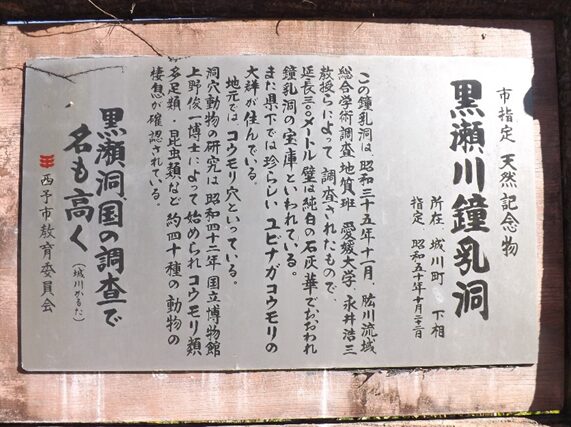

この下に黒瀬川鍾乳洞があるようですが、先を急ぎます

この後、またまた嬉しい親切に会いました

国道の単調な道をかなり歩いてきたが、鹿野川荘まで後どれぐらいかかるか聞こうと思って、夫婦の方と娘さんが家の表でおられたので幸い話しかけると、気さくな方々で鹿野川荘まで行くにはと、まず辰の口までまだ少しあり、その先、4つの長いトンネルを潜らなければいけない。トンネルを迂回するとさらに大変で夜になると。どこからきて今夜はどこに泊まるのか?と、それで今日の経過を話していると、またも車で送ってあげようと、よく見るとタクシー会社で「どろんこタクシー」という名前であった。昨日までお客様を乗せて高野山へ四国八十八巡りのお礼参りに行ってきて昨夜22時頃帰ってきたと言っていた。

私は高野山の麓の高野口と話すと、よく知っていて柿が山一面になっていたと、余計親しみを持って頂いたようで、奥様も横で送ってあげたらという感じで、でも仕事柄メーターあげてくださいというと、営業車でなく自家用車で行くと、更に、折角だから時間も少し暗くなるまであるから行けなかった「甲が森」の頂上まで車でいけるから行ってあげると。土居から旧道は廃道となっているが、車一台通れる山越えの道があるとおっしゃっていた。

確かに、地理院地図に載っています。鉄塔のある頂上や途中の茶堂を案内していただき、今夜の宿泊先の鹿野川荘まで送って頂いた。何度もお礼を言いましたが、気に掛けることなく「一期一会」やと言ってホテルからさりげなく別れました。営業車でなく自家用車で2時間ほど案内していただき感謝の言葉もありません。

この脱藩の道を通して高知県・愛媛県の特に山間の方々の優しさには頭が下がります。帰宅して今、旬である冬柿がおくさまが大好きと聞いていたので早速送らせていただきました。どろんこタクシーはインターネットでも乗っています。優しい方々です。素晴らしい知り合いが出来て感謝します。先に乗せて頂いた方の名前がわからないので残念ですが。それにしても、ホテルへの途中の長いトンネル内は、明かりも薄く、歩道も狭かったので歩いていたら大変危険であったと思っています。もし何時の日か時間があれば、もう一度、歩けなかった土居から辰の口まで林道の甲が森越をして、お二人にお礼を言いたいと思いました。

車で送っていただいた、甲が森山(標高451m)どろんこタクシーさん辺りが、標高約150mの山道です

どろんこタクシーの大森元利さんに車で甲が森に案内していただいた時の途中にあった 茶堂屋根の上を銅板にしているのは、茅葺はお金がかかるし、職人さんが少なくなっているので維持が大変だそうです。カラス被害が大きいそうです

さらに車で甲が森で鉄塔が立っている頂上(標高451m)

頂上から別の道を下ると別の 茶堂が、確かに民俗資料館の学芸員さんが言っていたように下る道が何ルートあるようです。

城川町嘉喜尾(かぎお)の 吉之沢茶堂

茶堂の近くから、真直ぐ北西に下る道があります。この下り道が旧道で辰の口まで続いている道か、途中で消失していないかわかりませんが。旧道が目の前に見つけられたので感激

大森さんの話では、この先が辰の口だそうです

時間を作って何時の日か林道でいいから、土居~辰の口~野村町坂石まで歩いてみたくなった。その時またお会いしたい方です。そしてお二人にお礼が言いたい気持ちです。

今日一日素晴らしい日でありました。

そして鹿野川荘の静寂ななかで窓から見える鹿野川を見ながらゆっくり疲れを落としました

33.531歩 20.11㎞ 1.103kl 思ったより距離は少なかった

コメント