10月30日 4日目

鹿野川~宿間~内子~新谷~大洲

鹿野川荘を7時30分出発、九十九曲がり峠越脱藩の土佐の志士達が舟で下ったであろう、肱川に沿って大川橋(鳥首)まで、二つのルートの脱藩の道はここで合流。土居~辰の口までの約5㎞の「甲が森越」が空白となっているが完歩となる。

もう一度、大川橋から肱川に分かれ小田川にそって宿間(亀の甲)を見るべき歩きます。

そのあと行ってみたかった内子の街並みをみて回り、大洲藩主加藤氏の支藩、新谷陣屋跡を見学して今夜の宿前回も泊まった大洲のホテルオータに入ります。

鹿野川荘は肱川の鹿野川ダムの近くにある温泉のあるホテルで、近辺の方も風呂だけ入る人たちも利用している一軒の宿泊施設です。早朝部屋の窓から見た肱川の霧です。

上流でこれだけ霧がかかっていると、晩秋から冬場に見える日も少ないそうだが、この霧が川に沿って河口の長浜に流れる、肱川嵐が見えているかも。(確かに翌日泊まった時、前の日に肱川嵐があったと言っていた残念)

鹿野川荘の大浴場は露天風呂もありいいお風呂でした。そういえば、昨日の大森さんもよくここまで車を走られ来るとおっしゃっていた

7時に食事を済ませ、7時30分出発今日も良いお天気になりそうです。

吉村虎太郎ら脱藩の志士達は、道を歩かず辰の口か坂石辺りから川舟で下ったといわれている

右に鹿野川ダムを見ながら国道197号線を進む

ダム堰より上流を見る

この先下っていく左岸の国道を歩く

右手対岸に肱川中学校が見えます。付近には民家が見えないし、南北川に挟まれている。高台とはいえダムが決壊したらと思うと、結構立派な肱川中学校

少し先左手に立派な朱色の鳥居、八大龍王神社

国道右手に道の駅がありますが早朝なので車も人も殆どいない

左の山の斜面に、昔懐かしい山間風景を思わせる民家

更に川沿いの左岸を緩やかに下っていきます

左手山の中腹に曹洞宗 陽春院が見えます

その先右手の赤岩橋を見ながら進む

橋から歩いてきた道を振り返る。脱藩の志士達は何を思いながら川を下ったことだろう。数年先に魁となって死ぬとは考えなかったのだろうか。

前方に肱川と小田川が合流する地点がまもなくです

合流地点の大川橋(鳥首)

肱川の左岸を歩いてきた方向を見る

肱川の左岸を歩いてきた方向を見る

大川橋(鳥首)の交差点、肱川と小田川、合流後の橋

以前宿間から小田川の左岸を歩いてきてここで合流しました。

左に橋を渡ると大洲市街への道(まだまだ遠いが)。志士が乗ったであろう舟がないので、宿間からこの地点に出て2日間かけて河口の長浜まで歩きました。 「脱藩の道」「維新の道」完全踏破、よくもこの長い道のり時間をかけて歩いたものです。自分でも感心しています。

もう一度宿間(亀の甲)まで逆に歩く分岐を右に折れて、肱川に架かる大川橋の東側の橋を渡ります。

橋を渡った先、左手に高齢者福祉センターの建物と住宅があります。その東側、橋の正面に見える山を右から回り込み峠を抜けて左に下り小田川の左岸に出ます

少し小田川の左岸を進むと栗太郎地区に入り、左に小田川に架かる橋が架かっています。3回目来た時、この橋を右に折れて対岸の坊屋敷地区で左に折れて、大川橋の西袂に出て肱川の右岸を大洲に歩いたのを思い出しました。大川橋を渡っていなかった。間違いでした

前回歩いた宿間までの道を小田川を左に沿って逆に約5㎞歩く

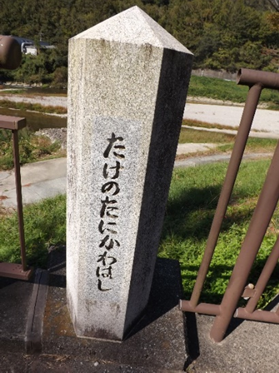

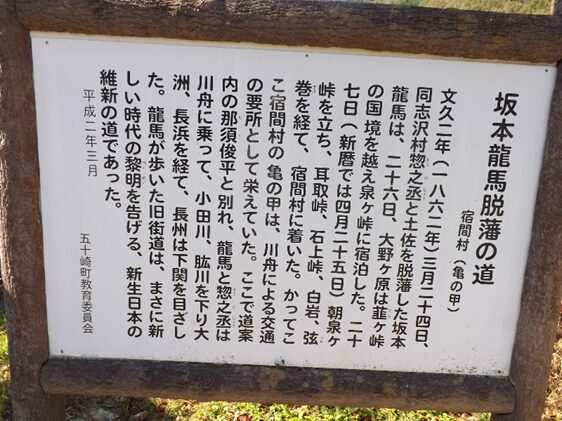

やがて宿間(亀の甲)、龍馬らがここから川舟で大洲を抜けて長浜まで舟の旅、大洲藩は勤王志士達への理解もあったようで、安心して舟で熟睡して疲れを癒したことだろう

龍馬・惣之丞・那須俊平、三人が下ってきた道。俊平はここで二人と涙の別れで再び梼原に引き返すが、見送り見送られ涙を流したことだろう。俊平も後日、九十九曲がり峠から脱藩して、禁門の変で戦死した槍の達人。亡くなるまでに三人は再開したのかは分からない

小田川に石の組んだ堤があるが、舟の雁壁だったのか。

道を挟んだ右手少し段高いところの でんでん様

この先、タクシーもバスもないので、予定通り内子町へ歩きます。幸い時間も12時過ぎで、鹿野川荘で昨晩残した、栗ご飯のにぎりを3個いただいたので、龍馬らも腹ごしらえ(当時は茶店があったと思う)したと思いを馳せながら、小田川を見ながら宿間湊で食べました。美味しかった。

内子への道を坦々と歩く、左は小田川 宿間から内子まで約5㎞

途中道に覆いかぶさるような大木、その袂に 三嶋神社

この道も新しく舗装道であるが、かつては街道であったか。

この先、内子の手前、五十崎で道がよくわからなく間違って五十崎の町中に入ってしまった。人の姿もなく町中を歩いて探していると、住宅の所で兄妹と思われる二人がいたので、高校生ぐらいの男の子に道を聞くと、やはり方向が間違っていて、わかりやすいところまで案内してあげるといって暫く親切に送って頂いた、子供さんも素朴でいいなと有難うと言って別れました。道を教えて頂くのは多々あるが、なかなか暫く一緒に歩くというのは出来ないことです。有難う。

教えて頂いた道を進む

内子の街並みに入る手前の小田川に架かる知清橋の所で右の車の中から、三人が手を振って車を止めて道大丈夫でしたかと言って声をかけて頂き、先ほどの家族と分かり私も笑ってお礼を言いました。普通なら素通りするのだが、やはりこの親が会ってこの子供というのがしみじみ分かった。親に報告したのだろうそうして気になったので気にかけていてくれたいい家族なんだ

小田川に架かる知清橋、内子の市街地に入る

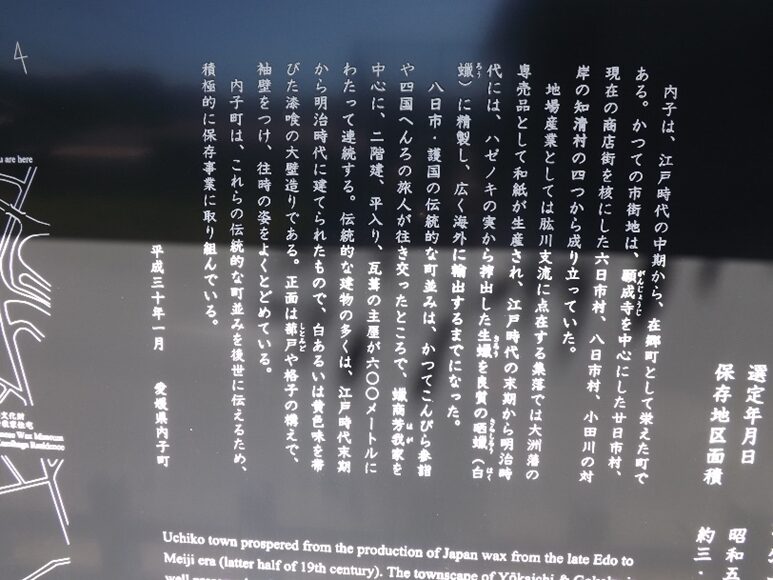

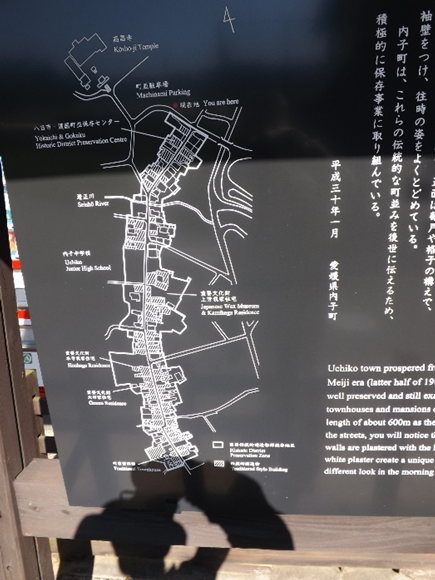

内子の八日市・護国地区は、江戸時代後半から明治にかけて木蝋(もくろう)生産の中心地として栄えた、漆喰の白壁やなまこ壁、紅殻格子(べんがらこうし)に蔀戸(しとみど)など、重厚な建物が多く残る街並みです。歩いてみれば往時の賑わいがよみがえってくる。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定。現在も地元の人たちの努力によって歴史情緒溢れる街並みが保存されている。これも、脱藩の道を歩き通したご褒美と思って見学します。

内子の街並み入口、向かって右角伊予銀行

高橋邸 吉田内閣の通産大臣を務めた高橋龍太郎の生家、日本のビール業界に貢献

街並み

突き当りは鍵の辻で左は、町家資料館寛政5年(1793)の商家建物江戸時代末期の典型的な建物

鍵の辻の地点から見た街並みを振り返る

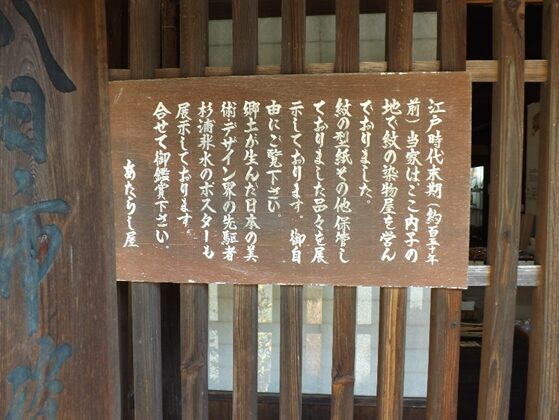

鍵の辻より先の街並み、右手、あたらし屋コーヒが飲めたので一休み、ご主人の話ではやはりコロナで客足は遠のき、まだ戻ってこない閉めた店が多いと嘆いていました。多いときは前の道は人で歩けない時もあったと、そういえば人通りが少ない

左手前が 大村家住宅(重文・非公開) 大村家は寛政年間(1789~1801)の建築、内子の町でも最も古い民家で江戸時代から大和屋と称する商家、

蔵のある家が 本芳我家住宅(重文非公開)重厚な建物でした

大村家の隣、本芳賀家は木蝋生産で財を成した豪商の屋敷で芳賀家の本家です。建物の随所に漆喰を使った鏝絵(こてえ)、懸魚(げぎょ)、海鼠壁(なまこかべ)、弁柄(べんがら)の出格子、鬼瓦など上質な意匠がみられる。土蔵には、当時の商標「旭鶴」の鏝絵が今も輝いている。

芳賀家と大村家の間の狭い路地

芳我邸主屋

庭の一部

その先右手に木蝋資料館上芳賀邸(重文)

上芳我家は江戸時代から大正時代に木蝋生産で栄えた商家、豪商の暮らしと製蝋業について見学できる。

本芳我家の筆頭分家の屋敷。主屋他9棟が現存し、建物は明治27年から30年代に完成

入り口、時間がなく見学ができなかった

清正川に架かる清栄橋 橋の先分岐を右へ

内子の町並みは角の左角の八日市・護国町並み保存センターの建物で一応終わる

十字路を左に行くと曹洞宗 護国山高昌寺嘉吉元年(1441)に創建された古刹伊予の楠寺と呼ばれるほど楠材を使用した豪壮な本堂・山門

建物内に大きな涅槃

また元の道を引き返す、人影も少なく寂しい。

素晴らしい街並みなのに、観光客が戻ってきてほしいな

当然、行きと帰りの景色が違います

前の縁がたためる様になっている

前述の鍵の辻

少し先の十字路を右に折れた街並みの様子は変わります

少し歩いた左に 下芳我邸(登録有形文化財)

八幡神社 天正19年(1591)創設された産土神

神社の前に

内子児童館 内子初の学校、化育学校の面影が残る

次の信号越えた一つ目の十字路右に入ると

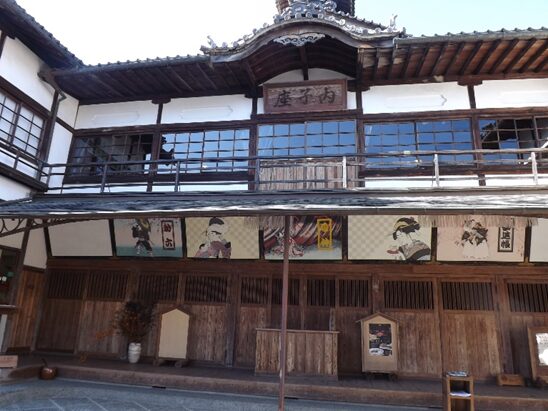

内子座(重文)

大正5年(1916)商家の旦那衆が建てた劇場。木造2階建て瓦葺き入母屋造りで、回り舞台や花道、升席等が整えられている。老朽化で取り壊されるところ、街並保存運動に連動して、昭和60年に復原され、劇場として再出発。今では、町内外の芸術文化活動の拠点として活用されている

見ごたえのある内子の街、時間をかけてゆっくり見学されるといい思い出になると思います。是非寄ってみてください推薦します

内子見学終了

〖新谷〗へ

もう一か所行ってみたいところがあります、JR内子駅へ1駅目の新谷までですが、あいにくJRの本数が少なく連絡がないので、やむなく駅前からタクシーに乗りました。嬉しいことにタクシーの運転手さん、私の姿を見てどう思ったのか大学の先生に間違えられた。何故かと聞くと、様子を見ていると何か研究しているみたいで、また長いことタクシー運転しているが、私のような普段行かないようなところを指定したので余計そう思ったらしい。

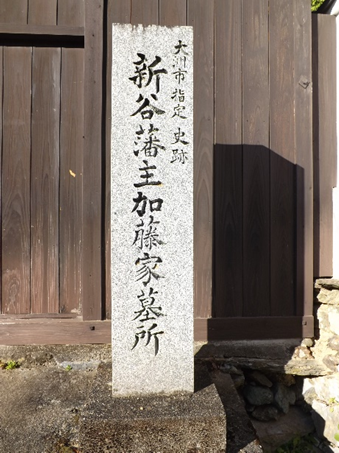

新谷藩は、初代藩主加藤貞泰の遺言により、大洲藩6万石のうち1万石を2代藩主加藤泰興の弟直泰に分地されておこった藩で、陣屋の成立は寛永19年(1642)とされる。以後、約230年間にわたり新谷藩主は代々ここに陣屋としたが、9代藩主の加藤泰令の時に廃藩を迎え、旧藩邸の敷地を学校敷地として寄贈した。

新谷駅は内子駅から大洲駅より一駅目です

大洲市立新谷小学校が正面 新谷陣屋跡

正門を右に折れ学校の東側の道を左に折れると横の門に出ます。

門の正面に 麟鳳閣 陣屋建物は取り壊されたが、維新直前慶応4年(1868)築の謁見所・評定所として利用された。往時のまま残されています。往時の陣屋を偲ぶ貴重な建物。

学校の西側には池や庭園が残されているようです。授業中なので入校するのを遠慮しました

校門から100m程戻った三差路付近が、藩札の発行や引き換えが行われていた

会所跡

会所跡手前の三差路を東に250m程行ったところに、3寺が並んでいる、その一番奥に新谷藩主加藤家墓所の

臨済宗 大恩寺 最近住職が亡くなり無住で、境内には入れなかった

正面のお寺

新谷駅より北へ矢落川に架かる新谷大橋を渡りますそ山麓まで歩くと

山麓の日蓮宗 普妙山法眼寺

新谷加藤家の菩提寺がここにもあり初代と6代の墓所。また幕末の新谷藩参事で岩倉具視の顧問、大正天皇の養育係となった、香渡晋(こうどすすむ)の墓もあります

藩主墓所への参道沿いに、沢山の家臣の墓が並んでいます

六代藩主 泰賢の廟所

初代 直泰の墓

香渡家の墓が並び、中央近くに香渡晋の墓

墓所を見学する参道で、ご住職さんの奥さんがお掃除をしていたので、藩主の墓への見学と香渡晋の墓も聞いて挨拶をすると、帰り声をかけてくださいと言われたのでお礼を言って帰ろうとしたら。香渡晋の墓を案内していただき。お茶をどうぞと言っていただいたが、大洲へのJR時刻があるのでと丁重にお礼を言うと、奥に入られみかんを10個持ってこられ、電車の中・ホテルで食べてくださいと頂いた。またここでも親切が身に染みる時でした。お礼を言って新谷駅に戻大洲駅へ。JRで今夜の大洲のホテルオータへ。

法眼寺からの新谷の町

新谷見学終わり

本日の歩き 42.730歩 26㎞ 1.413kl

コメント