1回目 2011年1月8日 JR御所駅~船宿バス停

2回目 2011年7月3日 JRわき上駅~寺田橋(少し残したので補足)

1回目 7時14分発のJR高野口駅からJR御所駅へ非常に寒い日であった。葛城の古道は特にこの道がそうであるとかでなくある程度は自分の思うままに史跡を見ながら歩くのがよい。

1日目 50.559歩 32.86km 1.397kl 15時20分着

2回目 今日は葛城の古道の補足分としてJRわき上駅~寺田橋までの間を歩き、引き続き下街道の続きとして、寺田橋~三在交差点まで歩く。

高野口駅を5時48分発に乗りわき上駅へ7時10分そこから寺田橋まで短い距離だが古道を進む。ここもある程度きめられた道というよりきままに史跡を見て歩く。

2日目 14.403歩 8.64km 370kl 9時25分着

トータル 64.962歩 41.50km 1.767kl

大和と河内を隔てる金剛・葛城・二上山の連山、古くから三輪山とともに神の山として崇められてきた。昔は金剛山と葛城山をあわせて葛木の山といわれ、山麓一帯は古代に栄えた鴨氏、葛城氏の本拠地であった。

JR御所駅をスタート。改札を出てすぐ右の細い路地に入る

その先で右に折れJR線を渡り、商店街を歩く

左角に南都銀行で国道24号線の信号交差点に出る。左に曲がり少し進むと柳田川に架かる柳田橋を渡ったところの堤防を右に進むが、真っ直ぐ進み寄り道をする。

国道を300m程進んだ右手に入ると、孝昭天皇山上陵(孝昭宮)がある

陵を出て国道を戻る途中右手に森がある。 鴨都波神社 葛城地方に鎮まる鴨社三社のうちの一つ。高鴨神社が上鴨、御歳神社が中鴨、当社が下鴨になる。

柳田橋に戻り左に曲がり、桜並木の堤防を進む

並木が終わり左に大正中学のところを左にカーブし直ぐに川に架かる橋を右に渡る

田園の中のジグザグの旧道を進んでいく

左手変速四差路の左角に 祠がある

続いて お地蔵さん

大きな忠魂碑がたっているが分からない袂に沢山の石碑がある

きままに歩いていると、燈籠とお地蔵さんの傍に葛城の古道の石柱の案内がある。

櫛羅地区の集落

浄土寺

千代酒造の酒蔵

櫛羅集落の左手に 鴨山口神社

葛城山麓の扇状地、櫛羅大湊に位置する神社は、古くから朝廷に皇居の用材を献上する山口祭を司どった由緒深い神社。

浄土真宗本願寺派安位山 専念寺

その先緩やかな坂道を上り県道30号線を越える。

暫く進むと左手に大きな石仏がある 六地蔵の石仏 ここを左に折れ真っ直ぐ行った直ぐのところに猿目橋のバス停

辻のところの葛城の道案内

田畑の畦道を歩く、奈良盆地の景色がいい

奈良盆地の眺め

畦道を進むと突き当たり左えの矢印の標柱と石柱

左に折れた南への下り道その先で県道30号線に出る手前で右に折れて畦道を少し進む

途中に右手に櫛原の薬師如来堂がある。薬師如来像は室町時代の作といわれている

更に旧道沿いにお地蔵さんが並んでいる。この辺りではごく普通の風景に感じる

古道は真っ直ぐ家の間の細い道を進むが、少し右に折れて寄り道をする。

右に折れ数百m坂を上ると 駒形大重神社駒形神社と大重神社が明治40年に合祀された神社。

前述の民家の間の細い道に戻り10m余り進むと突き当たりになるので右に折れる

右に折れた地道を山裾に向かって左にカーブしながら進むと右手に九品寺が見えてくる

九品寺への途中右手の石垣のところの石仏

浄土宗九品寺の山門 聖武天皇の命により行基が開基した古刹

本堂裏山の千体石仏は南北朝時代の戦いの折、地元の人々が味方の身代わりとして奉納したもの。

九品寺の前を少し下り右手の道標のところで右に折れる、更に突き当たりの道標のあるところで右に、古道の道には道標が至る所にあるので迷わない

山裾のつづら折れのみちを進んでいく

この辺りからの奈良盆地、特に大和三山の景色は素晴らしい

山裾の古道を進んでいくと杉木立の一角右手に葛城氏の本拠地があったという 高丘宮跡がある。綏靖天皇高丘宮跡の石碑が立っている

高丘宮跡を振りかえる

竹林の中を進む

民家の間を道なりに右に折れて進む

小さな川を渡り左に

左に進んでいくと右手に 一言主神社の石段

雄略天皇が葛城山に狩りに来た時に出合った神、一言主神を祀る。一言の願いならなんでも聞いてくれることで有名。

境内にある御神木(乳銀杏)、樹齢約1200年の老木

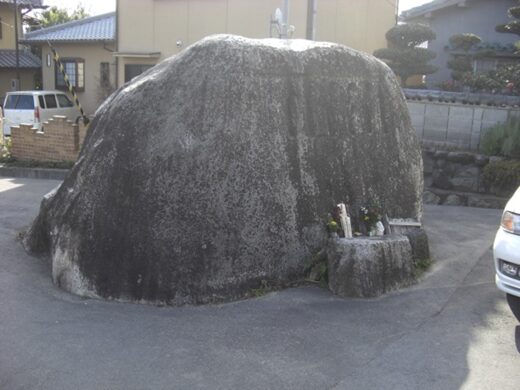

謡曲「土蜘蛛」と蜘蛛塚大和政権に抵抗した土蜘蛛一族の塚。

一言主神社参道

鳥居を真っ直ぐ進んできて県道30号線を潜る手前右手にあるお堂。

その先で一言主神社の鳥居があるところで右に折れる

長柄の古い街並みの残る集落を進む長柄一帯は明治時代のままの情緒が残る

旧道沿いの右手に 祠

真っ直ぐな旧道を進む

四辻の手前左角に、龍正寺

四辻を少し左に曲がったところ、富田林街道沿いにある、長柄神社

四辻を越えた左手旧道沿いに本久寺

その先美しい家並みの民家ストリートが続く。大和棟の切り立った屋根、ひなびた格子、白い壁。

その中でも特に旧道沿い右手に、重文の中村邸。慶長年間に建てられた代官屋敷で、切妻段造、本瓦葺、六間取りの豪邸。

富田林街道との辻、富田林街道は水越峠から右側の道に出てきて、左に真っ直ぐ進み寺田橋へ。中村邸の西側の辻を北に進む。すぐそば旧道沿いにある常夜燈

その直ぐ先右手には、葛城酒造

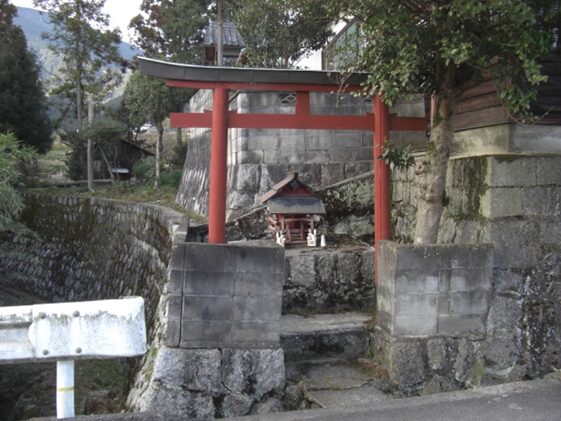

その先右手に 赤い鳥居と祠

真っ直ぐ進む

長柄の集落の西の端で旧道は右に曲がるその手前左手に 石仏

右に折れたすぐ右手に 春日神社

神社の傍にある、道標か

その先左手に 高木神社

左にカーブしたところ、左に井戸会館の前を通る井戸会館前を抜け緩やかな坂を進む

四辻を真っ直ぐ進む

その先右手に 石仏が二体

その先右にカーブするところ左手に 住吉神社

神社を左に見て県道30号線にでて線に沿って左に折れ、少し進んだところで右に折れる道に入り少し(寄り道)。少し坂を上っていくと 極楽寺がある。その間の道沿いには、石仏や道標が所々に並ぶ。極楽寺あたりからの景色

石垣の角に 道標か地蔵さんか

右にカーブした左側にも 石碑

極楽寺の 鐘楼門

佛頭山 極楽寺

極楽寺から元の県道に戻り、その先直ぐのところで右に折れる旧道に入る

その先、細い山道をどんどん上っていきます

案内板のある森の道を進む

薄暗い細い険しい道

整備された気持ち良い木組みの階段、歴史が感じる

木々の繁る細い山道を上り詰めるとまもなく橋本院の屋根が先に見えてくる。ホットする時である。

葛城の古道メイン、橋本院の入り口

金剛山の中腹、橋本院付近水田地帯一帯の高原台地。人里とも街道とも隔離された状況が高天ガ原伝承地にふさわしい風情をかもしている。遠くは大台大峯連山を臨み、その昔、役の行者が大峯山へ橋を掛けようとしたという展望名所でもあり、真に別天地。 橋本院の鐘楼

橋本院本堂

よそにのみ見てややみなむ葛城や

高間の山のみねのしら雲

よみ人知らず

橋本院前の お堂

お堂の前の門を潜り更に山手に進んでいきます

史跡高天原の石碑 万葉集歌碑

葛城の 高間の草野 早知りて

標刺さましを 今そ悔しき

更に高天彦神社を目指し進む、先日降った雪が凍りついて残っている

何か別別天地のような気がします

途中左手に橋本院参道の道標と重厚な民家が残っています

民家の軒のところにある 灯籠の道標

前方に今日のメイン高天彦神社の森が見えてきた。豪族葛城氏の祖神を祀り、背後の美しい円錐の山が御神体。参道の天をも突くような老杉は神代の神話を彷彿させるだけに十分な神秘さを持っている。

神社正面参道の老杉

神社向かって左から金剛山の登山道がある

正面参道の杉並木で見事というしかない

参道を出てきたところに 鴬宿梅 昔、若死した小僧の悲哀をその師が嘆いていると、梅の木に鴬が来て、

初春のあした毎には来れとも、あわてぞかえるもとのすみか

と鳴いたところからこの名がついた

高天彦神社周辺の高天原集落

神社参道よりこれから進む山道

胸つき八丁の上り坂杉木立深くひんやりとしている

坂道の峠を越えた参道の入り口の案内

参道入り口

入り口近くの 石仏

神社を後に坂を下きます

神社を下り県道30号線にでて右に進む

この辺りからの南の山は絶景

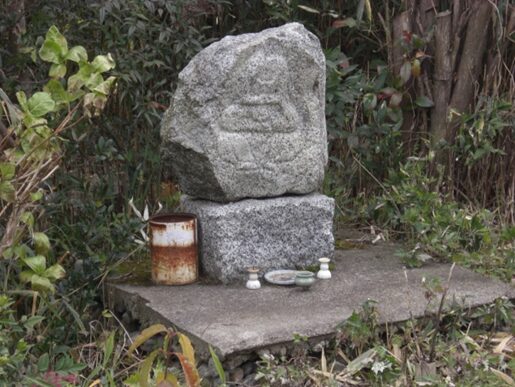

道沿いの 石碑

県道を進んでいきます。やがて大西橋に出ると

県道沿いに下っていく、真っ直ぐ下っていくと、風の森峠で葛城の道起点

途中左におれて暫く進むと、高鴨神社の赤い鳥居が見えるこの地方の豪族鴨氏の氏神、京都の賀茂上下社の本家にあたるらしい。境内は鬱蒼と茂る老杉に囲まれている

重文の本殿 は桧皮ぶきの室町時代の建物2千鉢以上の日本サクラソ草が有名

神社前の葛城の道標

風の森に下りずに、高天彦神社から下ってきて、県道30号線を右に折れたが、もう一本南の旧道が正しかったようで逆に歩くことにする。

右に高鴨神社を見て東に進む

左に30号線の高架が見える

集落がきます

集落の途中で少し左に入り数100m緩やかな上りを進むと

八幡神社があるようだがまだかなりの距離があるようだから引き返す

元の道に戻り東に進みました

途中左手にお地蔵さんの 祠

更に集落を進みます。鳥居のある祠

その先塀の中に大木

その先右に折れて、国道24号線の船路バス停方向に下っていきます

途中にある 石造り物

集落内をどんどん下る

閑静な田舎の情情緒

右手に 能仁山宝満寺 鐘楼のみ残る

国道24号線に突き当たる船路バス停

葛城の古道はここで終わってもいいのだが、資料によってはJRわき上駅~寺田橋も乗っているので、次回はそこを歩くことにする。

2011年7月3日 2回目 葛城の古道少し残した分

JRわき上駅7時スタート

駅南側の踏切を渡り、線路を右にみて200m程進むのだが、曲がらず少し(寄り道)

これは駅を右にみて進む旧道

駅の南西一帯は大きな民家が形成する

集落の一角にある 浄土真宗本願寺派国見山 興禅寺

その前にある 楽音寺

元の古道に戻り田畑の広がる道を進みます

間もなく小さな峠にさしかかる。右にカーブしながら峠を越える

峠を越えた左田んぼの向こうに わき上鑵子塚古墳

古墳を左に見てその先で二股道を右の須佐峠を越える峠といっても小さな峠である

峠を下ってくると右手に秋津鴻池病院があります。病院を右にみてその先右にカーブするところで左の道を進むと

左に案内板が立っています

その先で左にカーブして右手の田を見ながら進むと

その先再び大きく右にカーブする、更に100m程先の突き当たりを右に折れると突き当たり正面に見える小山の森が

日本武尊の白鳥陵

突き当たりを右に折れ緩やかな坂を200mほど下る

再び突き当たるので左に折れて少し進む

左に折れ200m程集落の中を進む

その先で左に折れる民家と民家の間の細い路地を入っていくと白鳥陵に突き当たる、少し気をつけなければ分かりにくい

日本武尊白鳥陵

日本武尊・白鳥伝説

古事記・日本書紀によれば、日本武尊は父景行天皇から熊襲・出雲を征討するよう命じられ西国を平定、大和に帰ったがすぐまた東国の蝦夷の征討を命じられた。幾多の苦難の末、東国を平定したが大和への帰途、伊吹山の神との戦いに敗れ、傷を負い三重県亀山市で故郷を偲んで

大和は国のまほろばたたなづく青垣山隠れる大和し美し

と歌い、崩じられたので御陵を造り葬ったところ、白鳥となって大和へ飛び去り、やがて白鳥は琴弾原(御所市冨田)に留まった。そこに御陵を造ったところ、再び白鳥が飛び立ち、河内国の旧市邑(羽曳野市)に舞い降りたのでその地にも御陵を造った。その後白鳥はついに天高く飛び去ったという。

俗に、これらを白鳥の三陵といっている。

白鳥陵の近くにある 示願寺

森が白鳥陵

白鳥陵のまえを少し南に進みすぐ右に折れる。変速交差点の信号に出る、左にコンビニがある。左に行けば吉野方面

信号の直ぐ先の道を左に折れる

その先左にカーブした後、右に折れる

右に折れる左角、塀の一角にある古そうな 灯籠2基

池の傍に立派な 祠が二基礎祀られて基礎

出走池を左に見て進むと

室集落を通るその手前三叉路、右手角に

條ウル神古墳の案内板が目につく個人の所有地につき見学できないと書かれている。その先静かな古みます

道沿い左手に 巨勢山古墳群、条池北古墳・条池南古墳の案内板がったっているが字が読みにくい。とにかくこの付近は古墳だらけである

正面に葛城山・金剛山を見ながら進みます

道なりに進んでいくと突き当たるので左に折れる。案内板が立っています

倉庫の2階建て手前の道を右に

50mほどでまた左に折れる

真っ直ぐの道を進むと正面にこんもりとした森が見えてくる 八幡神社と宮山古墳

八幡神社

八幡神社の鳥居の前に案内板がったっている

境内に 第6代孝安天皇の室秋津宮跡碑はこの神社あたりにあった。神社の背後に 宮山古墳があって、南葛城地方最大の規模を有する古墳。

神社の直ぐ先左手に 生蓮寺

お寺の横は桜田池公園

その先角に お地蔵さん

旧道を右に曲がる左手に むろ大師で知られている寶国寺がある

寶国寺全景

二股路を左に折れる

この先の交差点を左に進む

交差点右手の角に お地蔵さん

更に二股道を右に折れる、更に50m程先の交差点を左に、左角が米屋さん。新しい住宅地を進む

その先左にコンビニが見えてくると、国道24号線に出ます。

西寺田橋の 葛城古道の起点。また富田林街道の起点でもある、郡山街道との交差の辻でもある。

葛城の古道完歩

コメント