2012年7月19日 1日目

京都東寺近くの羅生門跡~神戸三宮

1日目 2012年7月19日

京都羅生門跡~大山崎

6時40分出発 16時08分着 46.294歩 30.09㎞

2日目 2012年10月20日

大山崎~茨木市豊川モノレール駅

6時50分出発 16時00分着 39.322歩 24.55㎞

3日目 2012年10月23日

豊川~門戸厄徐駅7時10分出発

7時19分出発 16時30分着 57.696歩 37.50㎞

4日目 2012年11月21日

門戸厄徐駅~三宮駅

6時45分出発 15時45分着 55.004歩 35.75㎞

西国街道は、古代から京と西国を結ぶ幹線道路として栄えた。山崎街道と呼ばれていた、江戸時代に入り西国大名等の参勤交代の道としても利用されました。

今も、主要自動車道より外れているので旧道や宿跡等の街並み色濃く残る楽しい道です。

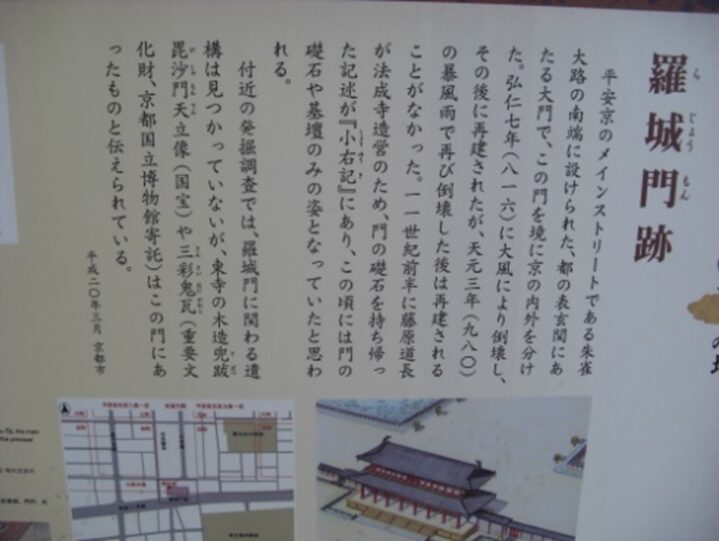

起点は京の七口の一つ、東寺口が置かれた羅城門跡からのスタートとなります。

すでに青森県竜飛岬東側の三厩から松前道・奥州街道で東京日本橋へ、さらに日本橋から東海道・中山道を経由して京都へ歩いています。

西国街道で三宮へ、その後、山陽道を進み下関から関門海峡を渡り、長崎街道を西へ、最終長崎市内への道を何回かに分けて縦断の街道歩きに挑戦します。

西国街道と並行している大津から大阪までの京街道も歩いています。

また、西国街道・山陽道の迂回道や脇街道も追って載せていきたいと思っています。なかなか時間がないので合間を見て完歩したいと思っています

【1日目】 2012年7月19日

京都羅生門跡~桂川の久世橋~向日市の長岡宮跡の西~大山崎

前日京都で行われた友達の娘さんの本格的なバレー舞台を見に行く、生まれて初めて見たが素晴らしい舞台で感動した。その日京都のR&Bホテルに宿泊して、翌日6時30分にホテルを出て東寺近くの羅生門まで歩き6時50分西国街道スタート。

今日は梅雨も明け快晴、暑いので熱射病に注意して無理をせずいけるところまでいって早く切り上げる予定。寄り道するところが多く目標の高槻まで行きたかったが、でも念願の古戦場天王山に登れたし満足して、16時8分のJR山崎駅発で帰宅の途に着く

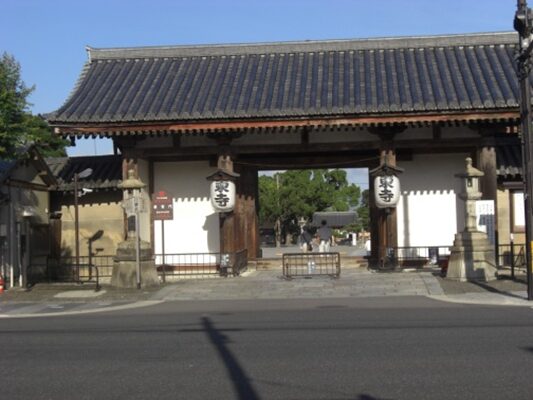

東寺口(羅城門跡)まで移動する間に、東寺があるので長埼までの無事を祈ってお参りします

北大門(重文)

東寺(教王護国寺)

1200年余り前平安京の建設と同じくして、都の入り口、羅城門の東に東寺、西に西寺が起工された。その後、空海により五重塔はじめ大伽藍の礎を残した。

大師堂(国宝)平安時代の住宅建築の貴重な遺構

金堂(国宝)

九条通りに面する 南大門(重文)

九条通りから見た東寺、壕を隔てた南大門と 五重塔(国宝) 東寺の中を通りましたが、とてもゆっくり見学している時間がない、国宝や重文が沢山で半日かかります

東寺を後に九条通りを西に進みます歩道橋より

東寺より300m程九条通りを西に進んだ右に 羅城門跡と八取地蔵堂

写真に写っていませんが、八取地蔵の正面(南)、九条通りの向かいの道が、鳥羽街道(鳥羽の作り道)でここを起点として南に、淀川沿いに大阪まで伸びている。幕末には、鳥羽伏見の戦いの火蓋が切って落とされたところで、京都に入ると街道沿いにその戦役の跡碑が何箇所も残っています。

地蔵堂の裏の小さな公園の中に 羅城門遺跡碑 が建っています

「羅生門」というと黒澤明監督が昭和二十五年に、芥川龍之介の短編集をもとにして作った映画、三船敏郎・京マチ子主演で一躍脚光を浴びたようです。私は6歳であったので、その後何かで見たような記憶があります。

羅生門跡への入り口

九条通りの方からの地蔵堂と羅生門跡

西国街道の起点をスタートして羅城門跡から九条通りをさらに西に進み、歩道橋脇を右に入った唐橋西寺公園の中央に

東寺に対して 西寺址の石碑

その先少しのところの九条御前交差点で斜め左の旧道を入ります

西大路通りの大きな交差点を横断して直ぐに西高瀬川があります、川沿いを左に沿って進むと

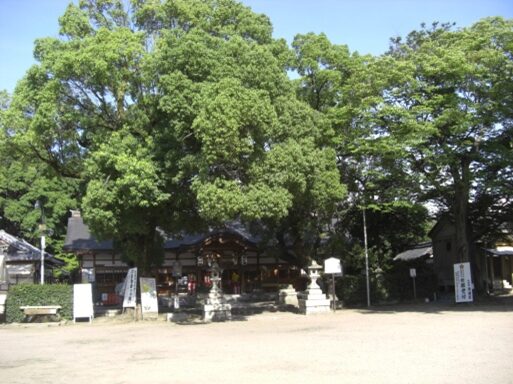

菅原道真誕生地と伝わる 吉祥院天満宮

境内には道真の臍脳を埋めたという 胞衣塚

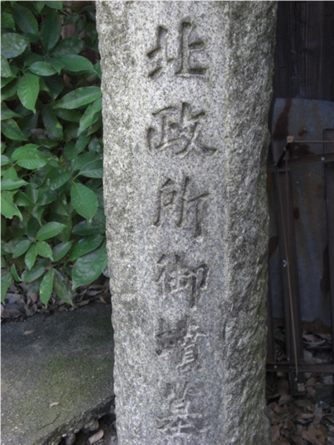

天満宮の南側に秀吉の正室、北政所寧々の墓とされた 御墳墓碑 が立っています。そして隣に数体の地蔵がありますが、どうしてでしょう。北政所の墓所は高台寺の霊屋と思うのだが

街道に戻り、西高瀬川に架かる吉祥院橋を渡ります

京都の街並みらしい旧家

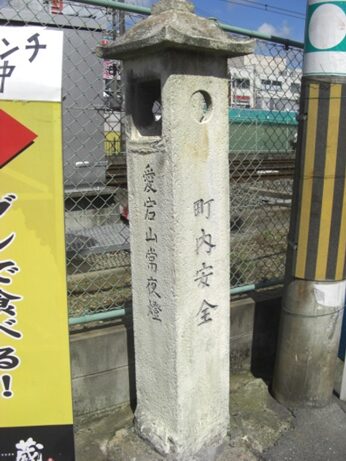

右JAの脇に 愛宕山大権現の常夜灯

直ぐ先に交差点がありますが、真っ直ぐの細い旧道を進みます

すこし進んだ先右の建物の前に 五基の道標と常夜灯

五基の道標「東寺へ十八丁」

愛宕常夜灯

「旧西国街道」

「吉祥院天満宮へ →」

「中の町 あせみち口」

珍しい建物を道標が取り囲んでいるどうも石材店の様だ

すこし進むと葛野大路通りの広い車道の信号交差点を渡り左斜めに進みます

交差点を横断して正面の道を進みます

すぐ先右に 日向地蔵

右に桂川が接近します、また吉祥院野球場が公園として広がっています

続いて右に久世橋東詰公園があり、右の草むら堤防に隠れるように 愛宕常夜灯

すぐ近く右に 石造りの祠

すぐ先右、桂川に架かる久世橋

南側に平行して架けられている久世橋を渡ります

久世橋より南側の景色

久世橋より北側の景色、桂川の上流西側に、桂離宮 があります

久世橋を渡った西詰で国道171号線は真っ直ぐ進みますが、街道は堤防に沿って左に折れますが、堤防の道でなく、右側の一段低い旧道を進む。

左に折れた右に 道標 「右西国街道の道標」

暫く歩いたところで右に緩やかにカーブして交差点を横断します

交差点の先コンビニの横にいかにも窮屈な 祠

やがて171号線の久世殿城信号交差点を越えますが、交差点手前左に

巌島神社

神社は大きくないが参道が立派

久世殿城交差点を横断します

交差点の少し先右に久世診療所があります、その西側の道を右に入っていくと

福田寺 奈良時代の養老二年(718)行基菩薩が開祖と伝わる古刹

街道に戻り、すぐ先でJR東海道新幹線の高架を潜ります。

かつての旧道は、高架の手前この辺りから、左斜めに進み向日町駅に出ていたようですが、今は完全に建物で消失しています

さらにその先でJR京都線を西国地下道で北側に出ます

線路を越えたところで左角の小西酒店の角を左に折れて、線路沿いに暫く進む

向日町駅の手前辺りから、左斜め後方を線路越しに見、かつての旧道はこの辺りに出ていたようです

JR京都線向日町駅の北側駅前で街道は右にカーブしています。右にカーブした右に郵便局があります

右にカーブしたすぐ左に 浄土門根元地栗生光明寺道碑

右の民家の軒に 祠

寺戸川(深田川)に架かる深田橋を渡る。深田橋は向日町の玄関口として公儀橋に位置付けられた重要な橋であった

寺戸川は、今から1400年前に大陸からの渡来氏族の秦氏が造った灌漑用水といわれている

すこし進むと阪急京都線の踏切を渡りますが、その右手に東向日駅がある

踏切手前右に 愛宕常夜灯

踏切りを越えるとすぐ道が分岐します、左の道を進むがその右角に大きな 築地講常夜灯 天保十三年(1842)の銘

分岐する道、左が旧道

右角の 常夜灯と東向日駅方向

寺戸町に入ります旧道を少し左に入ると右にセブンイレブンがあります、その傍に

四基の梅ノ木の道標

一番大きい道標「官幣中社大原の神社」 二番目は天皇・皇后陵の道標

西国街道の旧道沿いには沢山の道標があります

かつてこの辺りは梅林が広がる一帯で、梅ノ木茶屋があったという

落ち着いた静かな街並みの街道を進みます緩やかな坂道で、野辺坂 という

屋根瓦で覆った お地蔵さんの祠

愛宕権現常夜灯と地蔵 が民家の軒に屋根瓦で立派に一体となって祀られています

交差点の右角に 西国街道の道標

寺戸町東ノ段、この付近は小高い地形で西国街道を境に、東側を東ノ段、西側を西ノ段 と呼ばれてきた

右からの車道が合流する手前左に 常夜灯

街並みを抜けるところで右から車道が合流します

この辻の右向かい、寺戸町西ノ段には屋号を「松葉屋」という、明治年代まで醤油の製造販売を営んでいた重厚な須田家旧家があります。また正面の北への道は 物集女街道の起点 で渡月橋から愛宕山への街道(愛宕道)ともいわれます

須田家の角に新しい 道標 「右 西国街道 中 あたごみち 左 たんばみち」

分岐点の、向日町道路元標

向かって左、物集女街道(愛宕道)と右、西国街道を振り返る

この辺りにかつて旅籠の富永屋や酒屋の大西家など旧家が並んでいた

街道は向日町商店街を南へ進む、200m程先右にJA京都中央向日支店、その西側に向陽小学校があり、さらに西側に向日神社・五社神社がありますので(寄り道)します

向日神社

参道には御影石が敷き詰められ200m続く養老二年(718)の創始、五穀豊穣の神で「明神さん」の名で親しまれている

拝殿

長い参道

境内の さざれ石

街道に戻り、向日神社の大鳥居南側に大きな石がある 説法石 この石の上で、徳治二年(1307)頃、日像上人が説法したと伝わる

街道に戻ったところ、右にJA京都中央向日支店のすぐ先で商店街が終わり、五辻信号交差点に出ます。

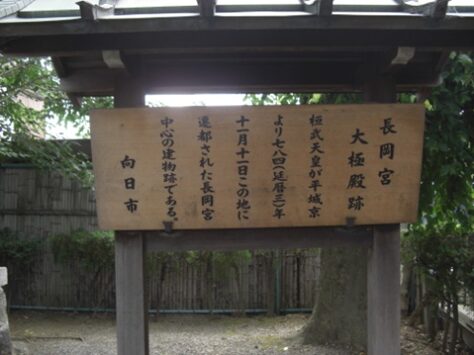

五辻交差点の左(東)側を中心に一帯は広大な長岡宮跡、右に進むと善峰寺への 善峰寺道

(寄り道)

五辻を左に入っていくと左に 日蓮宗鶏冠山 南真教寺 道を挟んだ向かい(南)には勝山中学校

さらに東に進み阪急京都線を越えると 日蓮宗鶏冠山 北真教寺

古代長岡京 の中心地で、大極殿・八省院・内裏 などの所在地

閑静な住宅地の中の一角

五辻交差点に戻り、ほぼ南へ真っ直ぐの道を進む、左奥に勝山中学校。暫く進んだ左に、

日蓮宗法性山 本山石塔寺 鎌倉末期、日像上人がお堂を建てたのがはじまりと伝わる

石塔寺を過ぎた先左に 鈴吉大明神

すこし進むと左に 愛宕大神常夜灯 この辻を左に行くと阪急京都線の西向日駅

阪急京都線の高架手前で、右の車道に合流して高架を潜ります

高架を潜るとすぐ車道を横断して右の下河原の旧道に入ります。これからの下河原の街並みは旧道情緒を色濃く残す素晴らしみ町並み

下河原集落入り口に小井川に架かる小さな石橋

素晴らしい街並みです

集落内に 愛宕常夜灯 正徳五年(1715)銘

これで電柱がなければ往時にタイムスリップ。街灯も明治時代の雰囲気

やがて広い車道に出ます、車が多いので危険ですので、すぐ左の一文橋を辺り南側に出て旧道を進みます

すぐ右の小畑川に架かる一文橋を渡ります大雨の度に流される橋の架け替え工事費用として通行人から一文とったのが橋の名の由来という、日本最初の有料橋であった。

一文橋の象徴

一文橋を渡り川沿いに左に折れて、車道67号線一段低い右側の堤の下の旧道を進む

左の堤の木の袂に 祠

左の67号線に合流して右にカーブするところで小さな川を渡ると6差路の馬場1丁目交差点に出ます。西国街道は交差点を横断した左角のローソンのすぐ西側のやや細い道を左に入ります。真っ直ぐは67号線です。(67号線の一筋東側の道)

左に入る道の右角に新しい 西国街道の道標 「右 一文字橋 京・・ 左 調子八角山崎・・」 北の入口を京口といわれた

ここから街道は南に一直線に進む、建て替えられた建物が多いが、雰囲気が残る

150m程進むと神足商店街のアーチが架かります。一里塚の名前が残りかつて一里塚がこの辺りにあったのかも

その右袂に 神足村道路元標 交差点を右に行くと、長岡京市役所からアゼリア通りを進み、阪急京都線の長岡天神駅~長岡天満宮へ行く道

少し進んだ右、鈴木医院の傍に 灯籠 と本格的な簗に覆われた立派な 地蔵

地蔵の街道を挟んだ向かいに 小さな道標であった⁇

やがて広い交差点に出ます、左に少し入るとJR長岡京駅、右は天神通りです

ここで一旦中断して(寄り道)天神通りを右に暫く進み長岡天満宮へ、何度か行っているが西国街道には欠かせないので再度寄ってみます

長岡天満宮

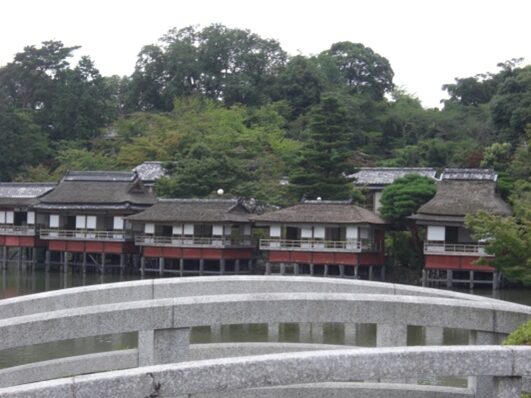

境内の広大な 八条ヶ池と水上橋

参道の石橋

時代劇のロケ地としてよく使われていた料亭

菅原道真が太宰府に左遷されるとき名残を惜しんだ地、道真公を祀る。4月には桜やきりしまつつじが満開となり特に綺麗

元の街道交差点に戻り新しい道標を見右に見て進みます交差点を横断した左には、バンビオ2番館があります

やがて南の茶屋口へ、神足商店街のアーチを見る江戸時代の「紙屋」の屋号、石田家住宅を見過ごしてしまいました(残念)

アーチの下から振り返ると商店街という雰囲気はなく古の街道情緒が漂う。

人の集まりは駅周辺に変わっていったのは時代の流れですが、この雰囲気をいつまでも残していただきたい思いです

分岐の右角に 灯籠二基

道を挟んだ向かい左に 道標 「右 山ざき 左 よど」

ここで再び左に折れて(寄り道)して勝竜寺城にいきます。左に折れてJR京都線の高架を潜り少し先左に

浄土宗 光林寺

沢山の 石仏等 が集められています

暫く進み東神足信号交差点を右に折れます右に勝竜寺城公園があります

勝竜寺城跡

暦応二年(1339)細川頼春が築城したと伝わる。天正六年(1578)明智光秀の娘・玉(後のガラシャ)が細川忠興に嫁いだ城で、後の山崎の合戦では光秀が本陣を構えた。平成四年に一部再現され城公園として整備された。

本丸内の 細川忠興とガラシャ像 玉は慶長五年(1600)の関ケ原の戦いで悲劇的な最期を遂げる

城公園よりガラシャ通りを南に少し進むと右に 真言宗恵解山 勝龍寺 大同元年(806)弘法大師の開基

この 梵鐘 は三代目で初代は大阪の陣で持ち去られた

さらに勝龍寺の南側、小畑川に架かる大門橋の手前に 春日神社 平安時代末の承安四年(1174)に建立されその後、焼失や破損により、弘化二年(1845)再建されたと伝わる

再び北に進み、勝竜寺城址の前を、左に長岡京神足郵便局の東側に 浄土宗大悲山 観音寺

さらに前述の東神足交差点の北東にある 神足神社

寄り道を終わり、街道のアーケードの道標の辻に戻る。すぐ先に67号線の車道の片弘信号交差点に出るので、少し重複して左に進むと犬川を渡ります。手前右に万代スーパーがあります

犬川に架かる橋を渡ると、すぐ分岐するので左の旧道に入ります

左に 地蔵祠

この少し先友岡地区で右に、与市兵衛の墓 があったのですが見落としてしまった。 忠臣蔵に出てくる、娘のお軽を祇園に売っての帰り道、浪人斧定九郎に殺されたといわれる

暫く進んでいきます、左に大阪成蹊大芸術学部のキャンパスがあります

すこし進んだ友岡地区と調子地区の境に 道標 「右 よと 左 やなき谷」

やがて車道に出ますので右を見ると、調子八角交差点がありますので、そちらに折れて交差点を左に曲がります

左に馬の池がありますが工事塀で囲われています

大山崎町に入ります、小泉川に架かる小泉橋を渡ります、円明寺地区に入ります

この辺りの街道は新しく開発されていて、旧道の面影はありません

暫く進んでいくとJR東海道線の高架を潜ります

さらに進むと名神高速道路の高架を潜ります

【山崎宿】

摂津国と山城国の境に位置する宿場町

高速の高架を潜るとすぐ左に、大山崎町役場があります。少し先右に、大山崎小学校があります

立派な大山崎町役場 大山崎小学校より200m程で左からの 久我畷道の古道 が合流してきます。かつて離宮八幡宮神領を示す東の入り口の「黒門」が立っていたようです

左からの合流点に200m余り先右に 聞法寺

すぐ街道沿い南側に 鳥居と安養院への案内標示があります

ここでまた(寄り道)をします 念願の。天王山を登り史跡を散策します

鳥居のすぐ先で東海道本線と阪急京都線の高架をトンネルで潜ります

トンネルを潜り少し右に折れると 浄土宗 安養院

右に折れたところに戻り真っ直ぐ登っていくと 山崎聖天(観音寺)鳥居 があります

参道の石段を上ります

山崎の聖天さん として信仰を集めている。境内の建物はすべて禁門の変で焼失して、明治に入り再建された。立派な灯籠がたくさん立てられています

さらに山頂へと登っていくと、七合目付近に 旗立松の碑 山崎の合戦の時、秀吉が味方の士気を高めるべく松の樹上高く、千成ひょうたんの旗印を掲げたところで、現在の松は六代目

旗立松から少し上ると

十七烈士の墓 樹林に囲まれて整然と並ぶ

禁門の変(1864)の時、戦いに敗れた隊長 真木和泉守保臣以下十七名はこの地で自刃。明治維新は変の4年後でした

墓所よりさらに上ると 白玉手祭来酒解神社(重文)

延喜式内社、乙訓地方で最も古い神社。本殿の手前の 神興庫は鎌倉時代の建築で板倉では最古。(重文)

天王山頂上(標高270.4m)樹木で見通しがきかない

途中の分岐点を少し西側の道に下ります

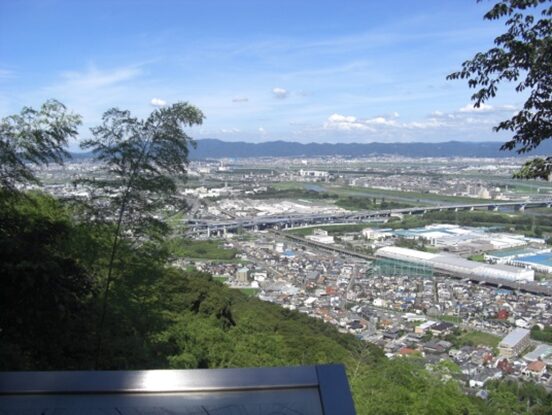

天王山より東北がやや開けた景色今歩いてきた方向で橋を境に南側が明智軍、北側が秀吉軍

天王山より 山崎の合戦 の地を見る

下っていきます

宝積寺 聖武天皇が勅願して行基が建立したと伝わる古刹。寺には多数の文化財が保存されています

山門

本堂

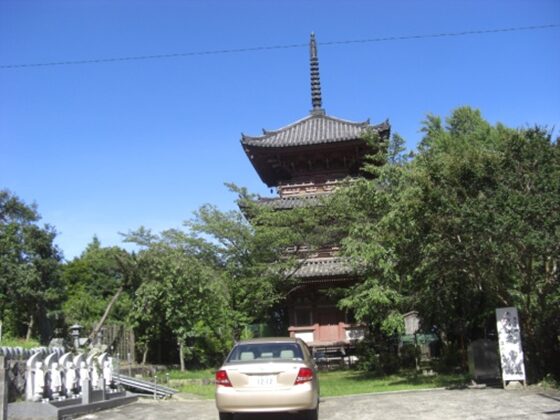

三重塔

更に少し下ると 浄土宗知恩院派 大念寺

天王山登口に出ました、逆に歩いたことになります。 登口には室町時代の連歌師、山崎宗鑑冷泉庵跡

天王山巡りも終わり街道を進みます。右の大山崎町歴史資料館まで戻り入管して、山崎の街並みを進みます。栖良寛のすぐ先で阪急京都線の高架を潜ると、左に阪急大山崎駅。その前の街道を暫く進む

やがてJR山崎駅の南側に出ます

右に曲がれば山崎駅の角に、離宮八幡宮

嵯峨天皇の「河陽の離宮」があった地で、貞観二年(860)僧行教が宇佐八幡神を離宮の一郭に勧請したことにより始まると伝わる。油の生産を独占する油座を造った。美濃の斎藤道三も山崎の油売りから身を起こしたともいわれる。

塔心礎(かしき石)奈良時代

離宮八幡宮を出て山崎駅へ、駅前広場の東側に 妙喜庵 室町時代後期に東福寺の僧春嶽が開山、当庵には国宝の茶室待庵 がある。千利休が唯一残した茶室といわれている。

1日目はここで終わり、JR山崎駅より帰宅に着く

6時40分出発 16時08分着 46.294歩 30.09㎞

コメント